第一单元 儒家文化与古代中国

- 格式:doc

- 大小:34.50 KB

- 文档页数:3

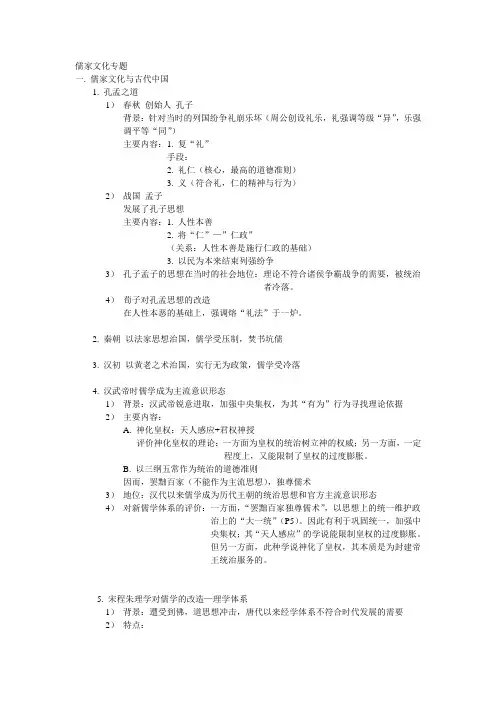

儒家文化专题一. 儒家文化与古代中国1. 孔孟之道1)春秋创始人孔子背景:针对当时的列国纷争礼崩乐坏(周公创设礼乐,礼强调等级“异”,乐强调平等“同”)主要内容:1. 复“礼”手段:2. 礼仁(核心,最高的道德准则)3. 义(符合礼,仁的精神与行为)2)战国孟子发展了孔子思想主要内容:1. 人性本善2. 将“仁”—”仁政”(关系:人性本善是施行仁政的基础)3. 以民为本来结束列强纷争3)孔子孟子的思想在当时的社会地位:理论不符合诸侯争霸战争的需要,被统治者冷落。

4)荀子对孔孟思想的改造在人性本恶的基础上,强调熔“礼法”于一炉。

2. 秦朝以法家思想治国,儒学受压制,焚书坑儒3. 汉初以黄老之术治国,实行无为政策,儒学受冷落4. 汉武帝时儒学成为主流意识形态1)背景:汉武帝锐意进取,加强中央集权,为其“有为”行为寻找理论依据2)主要内容:A. 神化皇权:天人感应+君权神授评价神化皇权的理论:一方面为皇权的统治树立神的权威;另一方面,一定程度上,又能限制了皇权的过度膨胀。

B. 以三纲五常作为统治的道德准则因而,罢黜百家(不能作为主流思想),独尊儒术3)地位:汉代以来儒学成为历代王朝的统治思想和官方主流意识形态4)对新儒学体系的评价:一方面,“罢黜百家独尊儒术”,以思想上的统一维护政治上的“大一统”(P5)。

因此有利于巩固统一,加强中央集权;其“天人感应”的学说能限制皇权的过度膨胀。

但另一方面,此种学说神化了皇权,其本质是为封建帝王统治服务的。

5. 宋程朱理学对儒学的改造—理学体系1)背景:遭受到佛,道思想冲击,唐代以来经学体系不符合时代发展的需要2)特点:A. 在排斥佛,道的同时,又融合了一部分佛,道思想B. 将儒学上升到哲学思想的高度:理是万物的本原3)朱熹A. 在二程基础上提出“天理论”:明天理,灭人欲B. 明确道德与天理间达成统一的手段:向外的格物致知6. 明代理学王守仁宋强调对外格物天理与道德的统一明强调对内修身,“致良知”7. 对宋明理学的评价一方面,“明天理,灭人欲”的理论束缚了人个性的自由发展,但另一方面,其对中华民族一些独特的民族个性的发展具有积极意义。

儒家文化在古代中国的地位和影响中国是一个拥有悠久历史的国家,而儒家文化作为中国传统文化的重要组成部分,在古代中国社会中扮演着至关重要的角色。

儒家文化不仅对中国古代社会产生了深远的影响,还对现代中国的发展产生了重要的启示和影响。

首先,儒家文化在古代中国的地位十分崇高。

儒家思想的核心理念是仁爱,即人们应该发扬仁爱之心,努力实践道德行为。

儒家思想强调个人修养和家庭伦理,使得儒家文化成为古代中国人行为准则的重要来源。

这种文化的地位不仅仅体现在个人层面,也贯彻到了社会和政治层面。

例如,在古代中国的封建社会中,儒家思想被奉为官方的国学,成为士人必修的学问。

同时,儒家思想也成为了统治者的一种合法性基础,通过教化民众,使他们接受统治者的权威和统治秩序。

其次,儒家文化对古代中国社会的影响广泛而深远。

儒家思想注重道德伦理,提倡人与人之间的和谐相处,强调家庭和睦、社会和平。

这种价值观在古代中国社会中得到了广泛传播和实践。

例如,儒家文化强调尊重长辈和孝道,使得尊老爱幼成为中国人的传统美德。

此外,儒家文化还强调教育的重要性,提倡人们通过学习来修身养性。

这种思想在古代中国社会中推动了教育事业的发展,并培养出了众多的文化名人和学者。

儒家文化对现代中国的发展也产生了重要的启示和影响。

首先,儒家思想的价值观仍然在现代中国社会中有着广泛的影响。

尊重长辈、孝敬父母、关心他人等传统美德仍然被许多中国人所崇尚和秉持。

此外,儒家思想强调和谐共处和道德修养,对于现代社会的和谐发展和个人精神追求有着积极的推动作用。

其次,儒家文化中的思考方式和智慧也对现代中国的治理和发展提供了重要的参考。

儒家思想强调以德治国,注重君子之道,这为现代中国政府提供了一种良好的治理理念。

同时,儒家思想中的思辨和学问追求也对现代中国的科技创新和人才培养起到了积极的促进作用。

综上所述,儒家文化在古代中国的地位和影响不可忽视。

儒家思想作为中国传统文化的重要组成部分,不仅在古代中国社会中扮演着至关重要的角色,而且对现代中国的发展也产生了重要的启示和影响。

高一历史第一单元知识点总结一、引言高一历史第一单元通常涉及到古代中国的历史和文化。

这一单元的内容丰富多样,包括古代中国的政治制度、经济发展、文化交流等方面。

对于学习历史的学生来说,掌握这一单元的知识点对于理解古代中国的历史和文化具有重要意义。

本文将针对高一历史第一单元的知识点进行总结和解释。

二、政治制度1.夏商周时期的政治制度:夏商周是中国古代的三个朝代,其政治制度以封建制度为主,君主世袭,分封制是其主要特点。

2.秦朝的政治制度:秦朝是中国历史上第一个统一的中央集权国家。

秦始皇推行法家思想,实行郡县制,加强中央集权,废除封建制度。

3.汉朝的政治制度:汉朝继承并发展了秦朝的政治制度,推行郡县制与分封制并行的制度,同时设立三公九卿等官职,形成了一套完备的官僚体系。

三、经济发展1.农业生产:古代中国的经济以农业为基础,水利工程的兴建和农具的改进促进了农业生产的发展。

重要的水利工程如都江堰、郑国渠等对于古代农业的发展起到了积极作用。

2.手工业和商业:随着农业的发展,手工业和商业也逐渐兴起。

丝绸之路的开辟促进了东西方之间的贸易交流,推动了古代中国商业的繁荣。

3.货币制度:古代中国的货币制度经历了贝壳、布帛、金属货币等阶段的发展,秦朝统一货币为半两钱,为后世的货币制度奠定了基础。

四、文化交流1.儒家思想:儒家思想是古代中国重要的思想流派,强调仁爱、礼义、忠孝等观念,对于古代中国的文化和社会产生了深远影响。

2.道家和法家思想:道家思想主张道法自然,强调无为而治;法家思想则主张以法治国,强调法律的严格执行。

这两种思想在古代中国历史上具有重要的地位。

3.佛教和道教的传播:佛教和道教是古代中国的两大宗教,它们的传播对于古代中国的文化和社会产生了重要影响,同时也促进了与周边国家的文化交流。

五、重要人物和事件1.秦始皇统一六国:秦始皇是中国历史上的一位重要皇帝,他统一了六国,建立了秦朝,推行一系列改革措施,对中国历史产生了深远影响。

儒家思想与中国传统文化的关系

儒家文化是以儒家学说为指导思想的文化流派。

儒家学说为春秋时期孔丘所创,倡导血亲人伦、现世事功、修身存养、道德理性,其中心思想是恕、忠、孝、悌、勇、仁、义、礼、智、信,其核心是“仁”。

传统文化是文明演化而汇集成的一种反映民族特质和风貌的民化,是民族历史上各种思想文化、观念形态的总体表征。

儒家文化与传统文化的关系:儒家文化在我国古代春秋战国时期只是一家学说,到汉代汉武帝是“罢黜百家,独尊儒术”后演变为中国正统思想,也就是儒家文化在古代是官方文化,是传统文化的主体。

但传统文化的外沿更广,包含了古代中国劳动人民创造的所有文化,有的融入了儒家被儒家吸收,有的形成独立体系,如道家文化。

所以儒家文化是传统文化的一部分。

![【高三复习】第七分册第一单元儒家文化与古代中国[Word][华东版]](https://uimg.taocdn.com/dc36974ebe1e650e52ea9946.webp)

大一统认识理解1仁是什么?如何由仁而恢复礼制?如何复礼关键在于仁?爱人,爱亲人——爱他人,推己及人2不同时期的儒家是如何维护礼制的?(宗法制度下血缘亲情、阴阳五行下天意安排,理性认识下天理法则。

哲学思辨)3对罢黜百家认识:小字部分:汉代是开明的文化政策(与文化专制主义不同)4汉代独尊儒术体现在哪里?(太学、五经、选官)如何认识儒家文化的产生极其在古代中国的影响与作用?儒学的本质儒学的与传统小农经济、传统家族制度及君主专制中央集权政治体制相辅相成的理论体系。

在经济层面,儒家文明建立在土地家庭占有和以家庭为基本生产单位的农业经济之上,其思想观念和政治制度都可从中找到根据。

同时儒家思想、儒家政治也积极干预西汉以后的经济发展。

其原因在于大河文明、农耕经济,自给自足、相对封闭,血缘固定,重视等级。

是“父为家君、君为国父”的家天下的政治结构。

修建大型水利工程及抵御外族入侵的需要,形成中央集权。

儒学的影响对古代中国各方均产生极为深刻的影响。

政治观念(等级秩序)行为规范(礼俗社会)政治思想(大一统)法律制度(以礼入法)经济:重农思想就积极方面而言,在儒家的重农主义思想影响下,历代统治者都把发展农业放在国家经济生活的首位,使中国成为近代以前世界上农业最发达的国家之一;就消极方面而言,儒家文明中轻商贱商的观念,导致中央集权专制国家将工商业视为“末业”,严格限制其发展,对文明发展产生巨大阻滞作用。

科技:蔑视科技联系发散1至近代儒家文化及地位又是怎样变化的?洋务运动——中体西用,科技教育意识变化。

戊戌变法——维新变法,维护的政体要改造。

清末新政——废除科学,官学地位的丧失。

新文化运动——猛烈批判,主流意识形态地位的开始丧失2为什么会发生这样的变迁?儒家文化变迁历程又说明了什么?西力东侵与西学东渐,文明碰撞与文明的交流,促进中国社会转型。

时代在变化,资本主义发展成为时代潮流,西方率先开启现代化,整个近代世界正在开始深刻的社会转型。

必修三第一单元中国古代儒家思想的形成与发展历史时期儒学发展情况历史地位社会特点春秋战国孔子创立以“仁”为核心的儒家思想;孟子、荀子加以改造而成蔚然大宗春秋形成战国成为大宗“百家争鸣”,充分反映了这一时期中国社会正处于变革与动荡之中的社会特点秦朝时期秦始皇“焚书坑儒”,使儒家思想遭受沉重打击受到抑制“焚书坑儒”反映秦在思想文化上的专制统治和秦刚实现国家统一的社会特点汉朝时期董仲舒以“天人感应”“君权神授”“罢黜百家、独尊儒术”等思想改造发展儒家思想成为正统“独尊儒术”反映了国家强盛统一、专制主义制度发展和思想大一统的社会特点魏晋时期三教并立,儒学受到佛教、道教的冲击,陷入困境受到挑战佛道盛行反映了国家分裂战乱的社会特点陶唐时期三教合一、在“三教合归儒”的主张下,儒学进一步吸收佛、道精神而有了新发展开始复兴“三教归儒”反映了国家统一、社会安定、政治开明、经济繁荣的社会特点宋明时期儒学从佛教、道教中吸收有益成分,完成了理论化、思辨化过程,形成了新的儒学——理学继续发展走向极端儒学的主观唯心论反映了统治者企图用更加纯粹的封建道德维护封建统治,封建社会在逐渐走向没落的社会特点明未清初李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫人之批判地继承儒家思想,构筑了具有时代特色的儒学体系批判继承焕发生机反封建民主思想的启蒙反映了商品经济发展、封建社会走向衰落和工商业者要求摆脱封建束缚的社会特点维新变法康有为著《孔子改制考》,把西方资产阶级政治学说与传统儒家思想相结合,宣传维新变法的理论赋予了新的内容民族危机严重,救亡国存成为时代呼声;民族资本主义初步发展,民族资产阶级登上政治舞台辛亥革命辛亥革命建立起资产阶级共和国,民主共和的观念深入人心正统地位受到冲击新文化运动陈独秀等人掀起新文化运动,提倡新道德、反对旧道德,把斗争矛头直接指向儒家思想,提出了“打倒孔家店”的口号,彻底否定儒家思想较为彻底地动摇了封建思想的正统地位民国初期,袁世凯为复辟帝制,宣扬尊孔复古;民族资本主义进一步发展,民族资产阶级要求实现民主政治文革“四人帮”掀起了批林批孔运动受到极端的否定和批判第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成一、百家争鸣的局面(主要有9家称9流或9术)1、根本原因:春秋战国时期社会大变革大动荡2、意义:是中国历史上的第一次思想解放运动,促进了中国思想文化的繁荣,是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础二、早期儒家思想的形成1、不同点:孔子(春秋)是以维护奴隶制统治为目的,孟子和荀子(战国)以缓和农民矛盾和地主阶级的矛盾为主,维护君主专制统治。

儒家思想是中国传统文化的内核,也是维护封建君主专制统治的理论基础。

儒家思想、君主专政制度构成了中国古代政治史的两大主体内容。

1.儒家思想的形成与发展(1)孔子是儒家学派创始人,他提出“仁”,具有古典人道主义的性质:主张“礼”,维护周礼这是孔子政治思想中的保守部分。

儒家文化后来发展成为中国古代正统文化。

(2)孟子是战国时期儒家的代表,他主张施行仁政,并提出“民贵君轻”思想;主张“政在得民”,反对苛政;主张给农民一定的土地,不侵犯农民劳动时间,宽刑薄税。

(3)西汉的董仲舒以儒学为基础,以阴阳五行为框架,兼采诸子百家,建立起新儒学。

其核心是“天人感应”,“君权神授”。

他的思想集中于《天人三策》和《春秋繁露》。

(4)魏晋之际出现的玄学用老庄思想解释儒家的易经,这是为士族辩护的一种消极思想。

《周易》、《老子》、《庄子》称之为“三玄”。

玄学主张君主无为、门阀专政,主要活动在洛阳。

代表人物有何晏、王弼和竹林七贤。

(5)唐朝中期的儒学大师韩愈,从维护封建统治出发,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛道的观点。

(6)理学是以儒家思想为基础,吸收佛教和道教思想形成的新儒学,是宋代主要的哲学思想。

朱熹是理学发展的集大成者,朱熹继承了北宋哲学家程颢、程颐的思想,进一步完善和发展了客观唯心主义的理学体系,后人称之为程朱理学。

其核心内容为:“理”是宇宙万物的本源,是第一性的;“气”是构成宇宙万物的材料,是第二性的。

把“天理”和“人欲”对立起来,认为人欲是一切罪恶的根源,因此他提出“存天理,灭人欲”。

这实际上是为封建等级秩序辩护。

(7)明中叶的王阳明反对朱熹把心与理视为两种事物的观点,创立与朱熹相对立的主观唯心主义理论——心学。

理学由客观唯心主义向主观唯心主义演变,说明它已经走到极端。

2.进步的思想家对传统儒学的批判(1)元朝的邓牧:自称“三教外人”,著书大胆否定封建君主专制统治,其非君思想,对明清进步思想家有一定影响。

(2)明朝:李贽是明后期“异端”进步思想家,他指责儒家经典并非“万世之至论”,揭露道学的虚伪,反对歧视妇女和压抑商人。

高三历史中的中国古代文化和传统价值观中国古代文化是博大精深的,其影响深远,不仅塑造了中华民族的性格,还影响了周边国家和地区。

传统价值观则是中国古代文化的精髓,是中华文明得以传承和发展的基石。

本文将详细探讨高三历史中的中国古代文化和传统价值观。

中国古代文化儒家文化儒家文化是中国古代文化的重要组成部分,起源于春秋时期的孔子。

儒家文化强调“仁、义、礼、智、信”的五常道德观念,倡导“孝、悌、忠、信、礼、义、和”的家庭伦理关系,以及“仁者爱人”、“克己复礼”的社会道德责任。

儒家文化对中国古代的政治、教育、哲学、伦理等方面产生了深远的影响。

道家文化道家文化起源于春秋战国时期,以老子和庄子为代表人物。

道家文化主张“道法自然”,强调人与自然的和谐共生,倡导“无为而治”的政治理念。

道家文化对中国古代的哲学、文学、艺术、养生等方面产生了深远的影响。

佛教文化佛教文化在汉朝传入中国,逐渐与中国传统文化相融合。

佛教文化强调因果报应、轮回转世、修行解脱等观念,对中国古代的思想、艺术、建筑、文学等方面产生了深远的影响。

传统文化习俗中国古代的传统文化习俗包括节日庆典、礼仪制度、服饰饮食等。

如春节、端午节、中秋节等传统节日,以及婚礼、丧葬、祭祀等礼仪制度,都蕴含着深厚的文化内涵和传统价值观。

传统价值观家庭观念中国古代传统价值观强调家庭的重要性,认为家庭是社会的基本单位。

孝道是家庭观念的核心,子女应尊敬父母,照顾父母的老年生活。

家庭和睦、尊老爱幼是古代中国社会的普遍价值观念。

社会责任感中国古代传统价值观强调个人在社会中的责任感。

君子以天下为己任,关心国家大事,舍小家为大家。

忠诚、诚信、仁爱等品质被重视,个人应尽忠职守,诚实守信,关爱他人。

崇尚知识和教育中国古代传统价值观崇尚知识和教育,认为知识是改变命运的重要途径。

读书人受到尊重,尊师重道的风气盛行。

教育被视为国家培养人才、传承文化的重要手段。

道德修养中国古代传统价值观强调个人的道德修养。

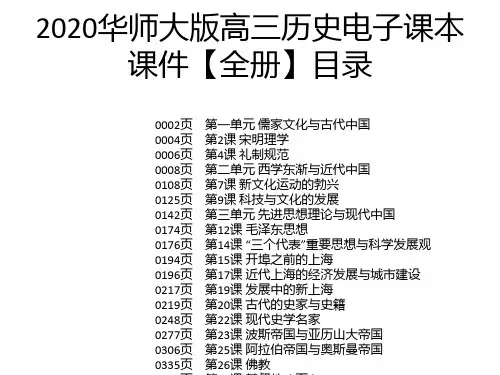

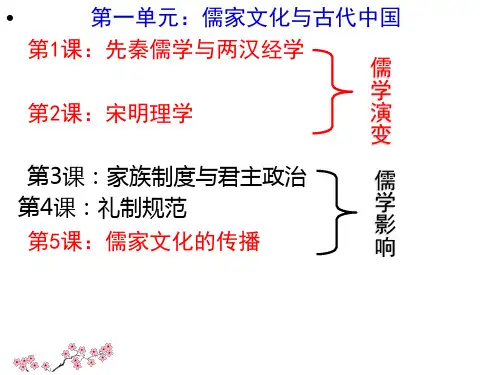

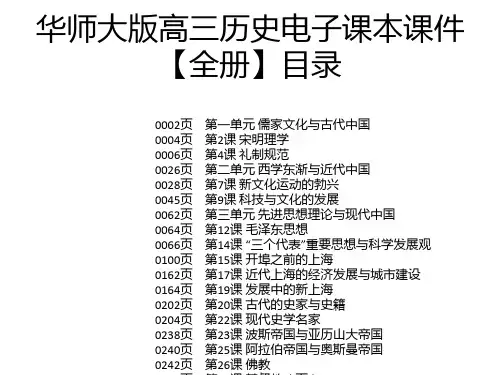

第一单元儒家文化与古代中国

第一课先秦儒家与两汉经学

1.练习与思考1

本题内容涉及传统道德价值观的判定问题。

题目给出三种不同的观点。

答案是多元的,只要学生能提出观点,自圆其说即可。

而且,问题考察的是学生论证历史问题的能力。

因此,在引导学生探讨该问题时,可以进一步引出:孔子讲义,是否绝对否定利?是否将义与利决然对立?韩非子讲利,是否绝对否定义?

其实,不管是孔子还是韩非子,在义利之辨中,都没有将利与义绝对对立起来,只是侧重点不同。

如:孔子也讲“庶之,富之,教之”,“君子爱财,取之有道”,只不过是孔子更讲仁、礼;韩非子则更注重利的功用。

究其原因,实是两者的立场观点不同、思想方法不同所致。

孔子提出礼、义、仁,故更重义,韩非子出于战国时期社会现实需要,主张法治、刑赏,故而更重利。

义利之辨发展至宋明时期,成了一大命题,即“义利之辨乃人禽之别”,君子与小人便成了绝对对立的道德观念,这是基于宋明理学思想观念之上的。

后世学者如清代颜元主张义利统一,是在前人的基础上,就现实社会现状的思考而得出的结论。

2.练习与思考2

孔子强调“仁”,是从最亲近的血缘关系人手,推而广之,以此实现和谐的人与人之间的礼,恢复礼制,实现社会秩序的安定和人际关系的和谐。

董仲舒的“三纲五常”则通过“天人感应”将儒家的伦理学说神圣化、绝对化,强调“天意安排”。

孔子的学说从启发人的内在道德意识和自觉要求人手,董仲舒则强调“天意安排”,这是他们学说最大的不同。

第二课宋明理学

1.练习与思考l

本题允许学生从不同角度解读诗句,得出不同结论。

以下仅供参考:

第一首诗:借景喻理的名诗。

全诗以方塘作比喻,形象地表达了一种微妙的读书感受。

“问渠那得清如许,为有源头活水来”两句,借水之清澈,是因为有源头活水不断注入,暗喻人要心灵澄明,就得认真读书,时时补充新知。

从哲学角度思考,诗句“问渠那得清如许,为有源头活水来”,道明了源与流的关系。

第二首诗:《宋诗鉴赏词典》是这样说的:“蒙冲巨舰,需要大江大海,才能不搁浅,才能轻快地、自在地航行。

如果离开了这样的必要条件,违反了它们在水上航行的规律,硬是要用人力去‘推移’,即使发挥了人们的冲天干劲,也还是白费气力。

”朱熹此诗是因为观书有感而作。

从这样的视角出发,诗中所谓的“蒙冲巨舰”、“向来枉费推移力”表面所指为

自然现象,但暗中指向的却是平时虽刻苦读书,百般思索,千样计较,书中之理仍然有不易了解这样一种困难迷惑的情景。

但长期而艰辛的思索、探求,于“昨夜”豁然明朗,大彻大悟,以前所有的困难都迎刃而解,悄然冰释,书中之理在自己的脑海中融会提升为井然有序的“洁净空阔”的理世界。

朱熹认为,人的认识分为两个阶段。

第一阶段是“即物穷理”,要经过“今日格一物,明日格一物”的渐进阶段,苦苦摸索,艰难积累。

在此一阶段,为了解放迷惑困顿而上下求索。

在这一阶段的基础上,我们才有可能进入“豁然贯通”、大彻大悟的第二阶段。

第一阶段是第二阶段的准备或基础,第二阶段是在第一阶段之上的飞跃。

诗句道出了朱熹哲学的认识世界的思想、方法。

2.练习与思考2

程朱理学认为天理既是宇宙的本原,又存在于现实世界中,是万事万物的总法则,人世间的伦理纲常是其具体体现,人们需要通过“格物致知”的方式,渐进式地探究理。

而陆王心学则提出心理合一的观点,陆九渊宣称“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”,王阳明则进一步发展“心即理”,的观念,将“心”视为宇宙最高本原,因此求理不需要借助外物,唯求于心,“致良知”方可。

第三课家族制度与君主政治

1.练习与思考l

特点:形式上,有累世同居的大家庭,也有聚族而居的宗族组织。

宗族首领为族长。

族内有严格的族规、严密的组织系统,提倡“敬宗收族”,将分裂成个体小家庭的同姓族人纳人家族,并以祠堂、家谱、族田等手段,增强家族的约束力和凝聚力。

根据教材中安徽宣城旌德县江村的江氏宗祠图,徽州地区的民间族谱图等材料,可以论证宋以来家族制度的上述特征。

2.练习与思考2

古代老百姓遇见官吏,往往自称“小民”,尊称对方为“大人”、“大老爷”,这种现象的社会基础和思想根源在于家国同构的社会结构。

中国古代社会中,家与国之间在组织结构上具有共性,家长与家族成员之间,君主与臣僚之间都存在着等级差别。

国可视为家的扩展,家就像是国的缩影。

历代皇帝以家国同构的精神,保持着君与父的双重身份,官吏也被看作父权的代表。

这种家国同构的社会结构,在中华文明起源时就已具形。

汉武帝“独尊儒术”以后,儒家学说更加强化了这一社会结构。

第四课礼制规范

1.练习与思考l

引导学生从不同的视角分析问题,得出结论。

如:从内容上看,道德本质和源起及基本道德准则并重。

从方式上看,身教重于言教。

从教化的策略看,重视道德教化的通俗化和普及化。

从教化的目的上看,维护礼仪制度,等等。

2.练习与思考2

法家和儒家在社会上起主导作用的时期不一,法家思想流行于春秋战国时期,至汉以后,出现援礼入法,法家不再在社会上起主导作用,儒家则成为官方哲学。

因此,由于时代的不同,法、儒两家的立法思想存在差异。

法家的立法思想主张“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法”,即不分亲疏贵贱,一律按照法典行事,强调法律的强制作用。

儒家的立法思想则是将其维护的社会等级秩序及相应的礼制规范和伦理纲常作为法律的最高准则,即“援礼入法”,依据人们的身份地位与社会关系来断案量刑。

也可引导学生对比不同的历史史实,发现其中的问题,如比较战国时期商鞅变法、秦律与唐律,也可以发现法、儒两家在立法上的不同。

评价法、儒两家的利弊:应将两家置于具体的社会时代中分析,历史地看待历史问题。

儒家立法思想是建立在注重人类的伦理道德对社会的制约功能之上的。

儒家强调人与人应该互敬互爱,和谐共处,儒家的思想强调伦理的作用,因此,其法律表现为德主刑辅的特点。

法家之长,在于其务实精神,不避亲疏,对政学治术有精深的研究,在战国时期对促进国家富强和发展产生了重要作用。

但是法家强调严刑峻法治世,过于刚峻,且以吏为师的做法对于思想自由是一种极大的妨碍。

第五课儒家文化与传播

1.练习与思考l

本题可以引导学生从社会结构、社会生活、社会风俗、社会文化方面进行探究。

在引导学生探讨问题时,可让学生每人就一个方面,或一个点展开深入探讨。

如:在新加坡,有着和中国相同或相似的社会礼仪与风俗习惯,两人相见时相互作揖;结婚要选黄道吉日,送红包;新娘穿代表喜庆的红色衣服,举行仪式时尽可能多地宴请亲朋好友;出殡要选不犯凶神恶煞的时间;为讨吉利,商品、银行的字号大多取“鸿发”、“茂源”之类的招牌;春节、元宵节、端午节、中秋节是传统节日。

另外,在马来西亚、印度尼西亚等华人聚居的国家,也都有许多风俗习惯、社会礼仪与中国相同或者相似。

2.练习与思考2

可以引导学生从以下几方面思考英、德两国的思想家对儒学态度出现不一致、前后变化的原因:

(1)传教士认识中国的程度、角度不同,向西方介绍中国文化的侧重点不同,可能会导致西方对中国的评价不同。

(2)西方人士对中国社会的了解程度不同,从l6世纪的译介,到18世纪中国文化西传成规模,西方人理解中国文化的程度在不断加深,故而评价也会发生变化。

(3)随着西方近代文明的不断发展,从启蒙时代到工业时代,西方在政治、经济、文化等方面的优越性13益显露,这使得西方对中国的认识、评价发生变化。

(4)西方加大对东方的殖民,也使西方逐渐产生对东方的歧视性看法。

(5)解读不同文明时,往往会引起误读,也会使思考产生偏差与前后不一致。

(6)从各自不同的角度和观点看待中国,态度也会出现不一致。

如,同样是启蒙思想家,看到中国古代儒家关于仁、爱的一些思想,即推此即彼,联系到启蒙运动时期提倡的思想,看到中国专制主义中央集权的思想,即会产生批判专制的看法。