驾驶员心理生理反应特性与行车安全

- 格式:pdf

- 大小:382.95 KB

- 文档页数:3

浅谈驾驶员心理与行车安全汽车驾驶员的心理对行车平安的影响已引起了人们的普遍关注。

从我们对近几年车辆事故的剖析来看,由于驾驶员的心理问题酿成的交通事故高达80%,汽车驾驶员在参加道路交通的过程中,面对我国目前这种混合交通的路情,即使是一个具有娴熟驾驶技术、丰富驾车阅历和良好心理素养的驾驶员,也会因遇到险情而吓出一身冷汗。

但往往心理素养好的驾驶员遇险面能排难,而心理素养差的驾驶员遇险而不知所措,驾驶员的心理素养与运动员的心理素养一样,心理素养好的就临场发挥得好,心理素养差的临场就发挥得差。

现就谈谈和的一点看法:一是要有平安行车的自信念。

不少司机说手握方向盘,脚踏鬼门关。

这句话除说明驾驶汽车这一高速运输工具具有肯定的危急性外,还流露出一种驾车的恐惊感,驾驭汽车的自信念不足。

当你问起驾驶员:你一生驾车能保证行车平安吗?几乎会众口一词地回答:很难保证。

不少驾驶员还不知道,一个优秀的驾驶员,都是靠自信念,靠本身的顽强的意志,靠不达目的不罢休的决心,才达到平安的彼岸的。

缺乏自信念,意志动摇的人,在遇到意外状况时,不能当机立断,镇静自若,也就不能最终保证行车平安。

因此,对驾驶员要加强自信念和意志品质的培育,以保证行车平安。

二是驾驶员的心情要稳定。

驾驶员心情与心境的好坏,与平安行车亲密相关,心情不好往往会失去理智。

乐观的心情可以明显提高人的活动力量,开心的心情使人朝气蓬勃,精神焕发。

驾驶员带着开心的心情上车,就会有助于观看,认真思索,精确推断,对详细驾驶操作有良好的促进作用,而反应快速,动作灵敏等,对平安行车很有关心。

消极心情,哀痛心境刚会导致精神不振,闷闷不乐,无精打采,懒于观看,反应迟钝,动作迟缓,很简单发生交通事故。

驾驶员在驾车中要时刻掌握好自己的心情,做到乐有所恃,哀而有节。

汽车驾驶员最忌讳发脾气,赌气,斗气,要忍一时之气,才能免百日之忧。

驾驶员每天都与人,路打交道,每天遇到的状况许多,注意培育自已的克制力,时刻做到不带思想心情开车,这是确保行车平安的心理基础。

浅谈驾驶员心理变化与行车安全目前,交通安全管理已成为各级安全管理的重点。

近年来,小汽车不断进入家庭,单位公务用车也逐年增多,且车辆档次越来越高,一旦发生事故,动辄就损失上万元之多。

日常生活中交通安全尤其因违章驾车发生事故的居多,要想控制交通事故发生,各级就必须加强日常管理,严格把握驾驶员素质关。

因为稳定的心理素质是机动车驾驶员实现车辆安全行驶不可缺少的必要条件,他每时每刻都会影响机动车驾驶员的行车安全。

尤其是单位车辆管理干部应对本单位驾驶员的心理特征变化进行深层次的研究分析,掌握每位机动车驾驶员的心理特征变化,有利于车辆调度,减少因驾驶员心理变化引起的交通事故。

在日常生活中一般有情绪、注意和意志三项心理特征是最常见的,它直接影响着机动驾驶员在从事驾驶活动中所产生不同的心理反应。

一、根据“情绪”表现,掌握驾驶员的心理特征机动车驾驶员在从事驾驶活动中都会对自己周围的环境表现出自己的心态。

愉快、忧愁、失望、悲伤、恐惧、苦恼等各种不同的情绪和情感变化,是外部事件在人体内引起的一系列内变过程之后出现的表情,当受到刺激时一般是通过面部、动作、眼神等表现出来。

在驾驶车辆行驶过程中,当驾驶员心情愉快、满意时能感到心情舒畅、心理舒适,对事物的观察和判断具有积极的促进作用,常常表现出感受力强,勤于观察,反应迅速,判断准确,动作敏捷,这就是常说的所谓“人逢喜事精神爽”,有利于车辆行驶安全。

反之,要产生忧愁、恐惧、苦恼等情绪波动时,则感受力下降、精力分散、懒于观察思考,开起车来胆大气粗,易开“英雄车”、“霸道车”,一但遇到紧急情况和突发事件时,则反应迟钝,判断失误等不良行为。

足见驾驶员的情绪和情感好坏直接影响着行车安全,所以驾驶员在从事驾驶活动时,不但要有稳定的“情绪”,而且还要有较好的“情感”。

做为一名优秀的驾驶员要具备良好的职业道德感,也就是对待他人礼貌、谦让、关心交通“弱者”,同时还要具有崇高的责任感和使命感;而理智感就是善于寻找和发现各种路面情况及车辆行驶变化的规律以及可能产生的原因、后果,随时采取切实有效的措施,预防交通事故的发生。

196AUTO TIMETRAFFIC AND SAFETY | 交通与安全浅谈驾驶员心理素质对行车安全的影响与对策万伟扬州市公安局交警支队车辆管理所 江苏省扬州市 225006摘 要: 近年来,随着经济社会和汽车工业的迅猛发展,汽车已成为人们参与社会经济活动必不可少的工具。

一方面,汽车给人们带来了交通、运输的方便、快捷,促进了社会经济的发展;另一方面,由于交通事故的频发,也让社会、家庭蒙受经济损失,产生家庭悲剧和人生痛苦,交通安全已成为社会问题。

在涉及交通安全的人、车、道路、环境的诸多因素中,人是交通安全的核心,驾驶员的心理素质对能否安全行车起着决定性的作用。

据此,从影响驾驶员行车安全的主要心理特征出发,分析导致驾驶员心理变化的原因,提出如何提高驾驶员心理素质,消除不良心理行为的策略,以更好地预防交通事故,确保行车安全。

关键词:心理特征 心理分析 心理素质 行车安全我们强调交通安全,就是要人们加强安全意识,防止交通事故。

有些交通事故,好像是偶然的,但仔细分析,其必然性寓于偶然性之中。

这种必然性包含人、车、道路、环境四个方面的因素,其中人是最重要的因素。

因为车辆是人驾驶的,道路是由人选择和使用的,环境又是人所要接受并受其影响的。

车辆、道路、环境是客观的、无意识的,而人是主动的、有意识的,因此交通安全关键在人,人是保证行车安全的核心,尤其是人的心理素质更是影响交通安全的最主要的因素。

为预防和减少交通事故,必须做好对驾驶人员驾驶心理活动过程的了解分析,有针对性地开展心理素质教育,提高他们的心理素质。

1 驾驶员行车安全的主要心理特征分析机动车驾驶员的心理特征与交通安全有着密切的联系。

心理特征是指心理活动表现出来的稳定特点,主要包括气质、性格、能力,存在着个性差异。

1.气质。

气质大致有四类:一是兴奋型,这一类型的人,性情比较暴躁、缺乏耐心,在行车中遇事不冷静、处理不理智。

二是灵活型,这一类型的人虽然敏捷、灵活,但是性格不稳定,往往草率行事,也不利于安全行车。

驾驶员心理与行车安全概述驾驶员的心理状态在行车安全中起着重要的作用。

心理状态的好坏直接影响驾驶员的注意力、反应时间和决策能力,从而对行车安全产生深远的影响。

本文将探讨驾驶员心理与行车安全之间的关系,并提出一些行之有效的心理调节方法,以提高驾驶员的行车安全。

驾驶员心理状况对行车安全的影响1.注意力集中能力:驾驶者在驾车过程中需要集中注意力来处理各种信息。

心理疲劳、精神压力等因素会降低驾驶者的注意力集中能力,从而增加事故的风险。

2.反应时间:心理状况不良的驾驶员反应时间较长,无法及时做出正确的决策和反应,增加了事故发生的概率。

3.决策能力:驾驶员在面临突发情况时需要迅速做出正确决策。

心理压力和焦虑状态可能导致驾驶员犹豫不决,无法做出最佳决策,从而增加了交通事故的风险。

驾驶员心理调节方法为了提高行车安全,驾驶员应该学会有效地调节自己的心理状态。

以下是一些行之有效的心理调节方法:1. 正确的心态•保持积极乐观的心态:驾驶员应该积极面对驾驶中的问题,不要过度焦虑和紧张。

•学会接受挑战:面对不同的驾驶情境,驾驶员应该积极应对,不要退缩或者逃避。

2. 健康的生活方式•充足的休息:保证每天有足够的睡眠时间,以提高驾驶员的精神状态和反应能力。

•均衡的饮食:驾驶员应该注意饮食的均衡,摄取足够的营养物质,以维持身体和心理的健康。

3. 有效的应对压力方法•深呼吸:当驾驶员感到压力和紧张时,可以暂停一下,深呼吸几次来放松身心。

•自我暗示和自我鼓励:驾驶员可以在心中暗示自己:“我能够应对任何突发情况”,从而增强信心,减轻压力。

4. 学会情绪管理•积极的情绪表达:驾驶员应该学会正确表达自己的情绪,避免将情绪转化为驾驶中的冲动行为。

•妥善处理冲突:遇到与其他驾驶员的冲突时,应保持冷静,遵守交通规则,以避免激化矛盾。

结论驾驶员心理对行车安全具有重要的影响。

通过正确的心态、健康的生活方式、有效的应对压力方法以及良好的情绪管理,驾驶员可以提高自己的心理状态,从而提高行车安全。

心理特点保障行车安全1.兴奋心理,即“喜”。

当驾驶员开车时,思想集中在一个“喜”字上,大脑过于兴奋,容易忘乎所以,一旦车前出现突然情况,就会措手不及,发生事故。

2.赌气心理,即“怒”。

驾驶员在开车途中,受到外界不愉快的刺激,在一怒之下失去理智,开赌气车。

如果驾驶员想超车时,而前车不让道,便将自己的车压在后面,当一旦超过前车时,有的驾驶员就会赌气逼车、拦车,甚至突然停车报复,造成两车相碰、刮、撞。

3.悲观心理,即“愁”。

人处在悲观的情绪下往往情绪低沉、急躁、精神不振、有怨气。

如驾驶员在此种情绪下开车,容易造成注意力分散,反应迟钝,一旦遇到险情就会发生事故。

4.悲伤心理,即“哀”。

“哀”往往来自悲伤之事,如有驾驶员得到家中亲人不幸的消息时,就会感到悲哀,造成精神恍惚,情绪紊乱,手脚无力。

在此种情况下如果开车,最容易发生事故。

5.紧张心理,“惧”。

指的是一种恐惧的心理状态。

如有的驾驶员因技术不过关而害怕,开车时手忙脚乱,过分紧张,只顾赶时间开快车,忽视对周围环境的观察;还有些由于过多地向驾驶员讲述案例,使其造成一种紧张和恐惧心理,而思想越紧张,造成的压力就越大,埋下了事故的隐患。

6.过分自信心理。

部分开车时间较长的驾驶员(所谓的老司机)容易产生自满情绪,认为自己技术高超,经验多,满不在乎,开车时,往往对突然情况无思想准备,一旦出现突然情况,顷刻间会使思想混乱,注意力分散,而且也会使操作失控,此种心理导致的事故往往发生在这些所谓的老驾驶员身上。

7.侥幸心理。

指的是驾驶员在开车过程中,违章盲干,麻痹大意,明明知道违反规定,却认为没关系,而侥幸的试一试,造成事故。

总之,根据上述几种容易导致事故发生的心理特点,在行车中,应该采取以下相应的防范措施:1.加强个性素质训练,增强自我控制和调节情绪的能力。

在生活中,每个人大概都会产生这样或那样的不良情绪。

但善于控制和调节情绪的人,能在不良情绪的产生时,及时化解、克服它。

谈驾驶员心理变化与行车安全随着交通工具的普及,驾驶员已经成为了现代城市中不可或缺的角色。

作为驾车人员,他们必须面对不同的交通条件和道路环境,这些环境往往会对他们的心理、行为和技能产生不同的影响。

因此,驾驶员的心理变化与行车安全之间是密不可分的。

驾驶员最常遇到的心理变化是焦虑和疲劳。

在驾驶前,很多驾驶员都会感到紧张和不安。

可能是由于驾驶经验不足,也可能是由于路况复杂或人流车流较多等原因。

这种心理变化导致驾驶员的注意力和反应速度下降,从而影响了驾驶安全。

同时,在长时间的驾驶过程中,驾驶员也会感到疲劳和困倦。

这种疲劳往往由于驾驶员长时间保持高度警惕和集中注意力而产生,从而影响了驾驶员的反应能力和判断力。

除了焦虑和疲劳,驾驶员还面临着其他的心理变化,如厌倦和冒险。

由于长时间的驾驶任务和枯燥的驾驶环境,驾驶员经常会出现厌倦情绪。

这种情绪会导致注意力不集中和反应速度变慢,容易造成交通事故。

此外,对于一些喜欢驾驶刺激的驾驶员来说,他们往往会做出一些危险的驾驶行为,这种冒险精神也同样会影响到驾驶员的安全。

对于驾驶员的心理变化,我们需要采取一些措施来改善其行为和心态。

首先,驾驶员需要进行必要的训练,增加其驾驶技能和安全意识。

其次,驾驶员需要保持良好的心态,避免情绪波动和紧张情绪。

这可以通过休息和锻炼等方式缓解。

同时,驾驶员需要保持充足的睡眠时间,以保证其安全和注意力的集中。

最后,养成规范和安全的驾驶行为习惯,遵守交通法规,尽可能避免冒险行为。

总之,驾驶员的心理变化与行车安全息息相关。

正确处理驾驶员的心理变化,以及采取有效的措施来改善其行为和心态,是确保道路安全的关键。

只有在驾驶员具备充足的驾驶技能和健康的心态的情况下,才能更好地保障行车安全,让交通运输更加安全高效。

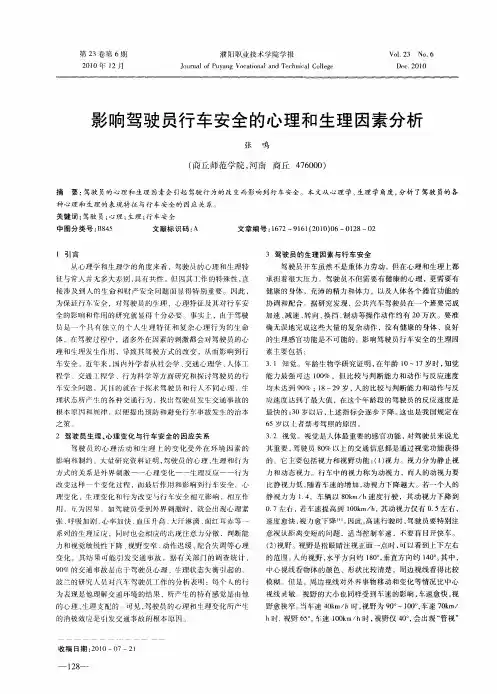

(本文档仅供参考用途,所载资料皆来自整理,欢迎大家分享交流)驾驶人心理和生理对安全的影响一、驾驶人安全心理知识交通安全与驾驶人的心理活动有着密切的联系,驾驶人的心理因素是安全行车的决定因素。

驾驶人在驾驶车辆时,只有保持良好的心理特征品质,才能保证行车安全。

驾驶人的气质与安全行车的关系气质类型驾驶车辆时积极的一面驾驶车辆时消极的一面多血质动作迅速敏捷、胆大心细、机动灵活,对道路条件适应快,应变能力强注意力转移,感情易变化,耐久力差胆汁质精力旺盛、胆大粗心、不易疲劳、反应讯速敏捷往往争强好胜、超速行车、强行超车、争道抢行、情绪急躁粘液质小心谨慎、行动迟缓、遵章守纪、不急不躁、自制力强遇突然情况应变能力差、反应迟钝、固执呆板抑郁质 1(本文档仅供参考用途,所载资料皆来自整理,欢迎大家分享交流)观察细致、谨慎敏感,能遵章守纪处理情况犹豫不决、行动慢,遇危险心慌失意,面临险情时往往极度恐慌)(1驾驶人积极的心理活动能保障安全行车,而消极的心理活动容易导致事故的发生。

)(2,判断准确,反应迅速,操作敏捷,行动果断。

驾驶人的个性心理特征对交通安全有着直接的影响,)(3驾驶人因年龄、性别、身高、经验上的不同而存在很大的差异;驾驶人只有根据自己的个性差异,适时地把握自己,不断克服弱点,弥补不足,才能减少行为失误,最大限度地避免交通事故的发生。

)4(驾驶人在行车时要有效地控制自己的情绪,养成优良的性格是安全行车的重要条件。

)(5驾驶人应具有自觉性、果断性、坚持性、自制性等基本的意志品质和一定的注意转移、分配能力,始终保持良好的心态,安全地驾驶车辆。

二、驾驶人生理状况与安全行车)驾驶疲劳对驾驶人的影响1)驾驶疲劳的外表征兆。

(1驾驶人长时间坐在固定的座位驾驶上,动作受到一定范围的限制,由于长时间高度集中和判断车外刺激信息,精神状态格外紧张,从而出现驾驶疲劳。

疲劳驾驶是引发交通事故的一个潜在的重要原因。

疲劳程度2(本文档仅供参考用途,所载资料皆来自整理,欢迎大家分享交流)征兆轻微疲劳频繁打瞌睡、眼皮沉重,换挡不及时、不准确中度疲劳眼睛痛,口干舌燥,全身发热,驾驶车辆走神重度疲劳出现瞬间意识模糊,头不由自主地往下拉,心跳加速,浑身发颤,出冷汗。

道路运输驾驶员职业心理和生理健康在道路运输过程中,驾驶员的心理和生理健康关系着道路旅客运输和货物运输的安全和效率,遵循“情绪稳定、注意力集中、良好心理习惯、饮食规律、睡眠充足、加强锻炼、定期体检”七大原则,可确保行车安全,避免事故发生.模块一驾驶员心理健康与行车安全在道路运输过程中,驾驶员往往更关注驾驶技术的提高和对交通规则的遵守,而忽略了心理因素对安全行车的影响。

道路交通事故统计分析显示,相对于技术因素,驾驶员心理健康状况对安全行车的影响更明显。

心理健康的驾驶员精神饱满、注意力集中、情绪稳定、驾驶操作规范、运行平稳,面对紧急情况不慌不乱;心理不健康的驾驶员易情绪异常、注意力分散,驾驶操作不规范、不安全。

对驾驶员安全行车产生影响的主要心理因素包括驾驶员的驾驶习惯、性格、情绪(心境)、心理应激反应和注意力等.一、驾驶习惯与安全驾驶每个人自己的行为习惯,驾驶员在学习驾驶、熟练掌握驾驶技能、从事道路运输过程中,也会逐渐形成自己的驾驶习惯。

驾驶习惯不同于一般的驾驶行为,是固化的行为模式,是重要的心理特征.良好的驾驶习惯表现为:每天出车前按部就班做好安全检查;起步前系好安全带;行车过程中注意力集中、心无旁骛,按照交通规则、道路交通标志标线引导安全、文明驾驶;根据交通情况变化随时准备制动,遇到紧急、危险情况提前采取措施,处变不惊,从容应对。

养成良好的驾驶习惯是保证道路运输安全,避免事故的有效措施。

二、性格与安全驾驶性格是指个人对人、对事的态度和行为的心理特征,如坚毅果断、认真细致、粗暴蛮横、胆小懦弱等。

有些性格特征在工作、生活中表现比较突出,占主导地位,便成为一个人被社会公认的性格.性格与安全行车有着密切的关系,理智、原则性强、行为谨慎的驾驶员往往遵纪守法,谨慎驾驶;情绪化、性情急躁、粗心大意的驾驶员发生事故的概率较高。

驾驶员要确保安全驾驶,必须充分认识到自己性格中不利于行车的特征,努力进行自我调节。

三、心理情绪与安全驾驶道路交通事故分析发现:很对事故发生前的6h内,驾驶员的情绪、情感都发生过剧烈的变化,出现过兴奋、欣喜、得意等积极亢奋情绪,或生气、烦躁、郁闷、恐惧等消极低沉情绪。

浅谈汽车驾驶培训中学员应激状态与行车安全随着社会的发展和人们生活水平的提高,汽车驾驶已经成为了人们生活的常态。

然而,汽车驾驶也成为了交通事故的主要原因之一。

据统计,近年来,因道路交通事故导致的人员死亡和伤残所占比重仍然很高,其中有相当一部分是由于驾驶员的应激状态影响造成的。

因此,如何控制学员的应激状态,提高行车安全成为了驾驶培训的重要任务。

一、学员的应激状态学员的应激状态是指在行车时,面对突发事件或高强度的压力时,人体产生的一系列反应和调节机制,包括生理反应和心理反应两方面。

生理反应包括心率、血压变化,肌肉痉挛,呼吸频次、压力激素分泌等的变化;心理反应则包括焦虑、紧张、恐惧、不安等情绪状态的转变。

学员的应激状态对驾驶安全的影响是显而易见的。

首先,焦虑、紧张等负面情绪状态会引起行为的不协调,导致驾驶员注意力不集中,反应迟钝,行车误差增加,从而增加交通事故的概率。

其次,高强度的压力状态还会导致生理反应失衡,如血压异常、心率紊乱等,从而对身体健康造成不良影响,进一步增加交通事故的风险。

1、提高知识水平。

通过专业的驾驶培训,增加学员对驾驶知识的掌握,熟悉车辆的结构和性能,提高学员对常见交通事故的应对能力,从而提高驾驶的自信心和镇定性。

2、训练技能能力。

通过不断的实践训练,提高学员的驾驶技能,训练学员的反应速度和判断能力,让学员在驾驶过程中更加熟练和自信,减少焦虑、不安等负面情绪状态的出现。

3、营造温馨和谐的氛围。

在驾驶培训中,应该尽量为学员营造温馨和谐的氛围,教练员应该愉快、风趣幽默,如果发现学员出现不适应情况,及时进行疏导。

4、提供合适的驾驶时间和环境。

在驾驶培训中,应该根据学员的实际情况,合理安排驾驶时间和环境。

初学者可以选择较为平缓的路段,在驾驶过程中逐渐适应,增加自信心,减少应激状态的出现。

四、总结学员应激状态对驾驶安全的影响至关重要,驾驶培训中应该注意控制学员的应激状态,提高学员的驾驶技能和安全意识,让学员在驾驶过程中更加自信、镇定和安全。

驾驶员心理与行车安全引言驾驶员心理状况对行车安全具有重要的影响。

驾驶员心理健康与行车安全密切相关,因为不稳定的心理状态可能会导致分散注意力、高度紧张或冲动驾驶等不安全行为。

本文将探讨驾驶员心理对行车安全的影响,并提供一些改善驾驶员心理状况的建议。

驾驶员心理状况与行车安全1. 分散注意力驾驶员注意力的分散是造成事故的主要原因之一。

分散注意力可能是由驾驶员心理上的压力、精神紧张或不良情绪状态引起的。

例如,驾驶员在驾驶过程中接到紧急电话、收到令人沮丧的消息或处于焦虑状态。

这些心理因素会使驾驶员分散注意力,影响其对道路环境的观察和反应能力,从而增加事故的风险。

2. 高度紧张紧张是另一个常见的驾驶员心理状态,通常由交通拥堵、不熟悉的路况或紧急情况引起。

高度紧张会导致驾驶员反应不灵敏、决策迟缓,甚至可能导致关键时刻的失误。

因此,保持良好的心理状态对驾驶员的行车安全至关重要。

3. 冲动驾驶驾驶员的心理状态还可能导致冲动驾驶行为。

例如,驾驶员在愤怒、不满或焦虑的情绪下驾驶,无视交通规则、超速行驶、变道频繁等。

冲动驾驶不仅危及驾驶员自身的安全,也会给其他道路使用者带来潜在的危险。

改善驾驶员心理状况的建议1. 健康生活方式驾驶员可以通过保持健康的生活方式来改善心理状况。

充足的睡眠、均衡的饮食和适量的运动有助于缓解压力、提高心理健康。

此外,避免或限制饮酒和吸烟等不良习惯,也有助于保持良好的心理状态。

2. 自我管理技巧驾驶员可以学习自我管理技巧,以应对潜在的心理压力。

这包括深呼吸、放松冥想和积极思考等方法,以帮助缓解焦虑和紧张情绪。

此外,学会放松肌肉、减轻身体紧张感也对改善驾驶员心理状况有帮助。

3. 避免干扰驾驶过程中尽量避免干扰,特别是来自手机、音乐、聊天等干扰因素。

将手机设置为静音或关闭,并使用车载蓝牙设备来接听电话,以减少分散注意力的风险。

此外,在行车前安排好行程和路线,提前了解道路状况,可以减少驾驶中的焦虑和紧张。

心理状态与行车安全驾驶员的心理过程是以一定的心理状态为背景的。

心理状态是指某一时刻人的心理活动水平。

如注意、分心、觉醒、疲劳等。

不同的心理状态下,驾驶员会表现出完全不同的工作质量,影响行车安全。

这是由于人的心理活动的过程是受到不同心理状态的影响,个性心理特征也是通过心理状态实现对心理过程的影响的。

第一节驾驶员的注意注意是心理活动对一定对象的指向和集中,是心理状态的一种表现形式,是驾驶员顺利准确地获得交通信息,保障安全行车的必要前提,是汽车驾驶员的一种重要的心理能力。

所谓指向是驾驶员在行车过程中,其心理活动朝向与驾驶安全有关的对象,如交通标志、交通信号、行人和车辆等,而不去注意与行车无关的其他事物。

所谓集中,是指心理活动在选定的某个事物上聚集起来,即全神贯注于最重要的事物,而对无关紧要甚至起干扰作用的其他活动的抑制。

注意的指向和集中,是注意密不可分的两个特性。

没有指向性,就不可能达到集中;没有集中性,指向性也失去了意义。

指向愈广,集中程度就越低;指向愈窄,集中程度就愈高。

(一)注意的分类注意是一种伴随于心理过程的非独立状态,并通过外部行为或多或少表现出来。

如人们在注视一个事物时,注目凝视:在注意听一种声音时,把耳朵朝向声源;当沉浸于思考和回忆时,目光“呆视”前方等。

根据组织注意时人的积极性,可把注意分为无意注意、有意注意、有意后注意三种。

1、无意注意。

又叫不随意注意,是事先没有预定的目的,也不需要做意志努力的注意。

无意注意是由事物外部特点所引起,是人们自然而然地对那些强烈的、新颖的和感兴趣的事物所表现的心理活动的指向与集中。

如强烈的光线、巨大的声响、浓郁的气味、新颖的外形等,都可以引起人的无意注意。

2、有意注意。

也叫随意注意,是具有预定的目的需要一定意志努力的注意。

人在活动中,必须经常把自己的注意主动地服从于既定目的任务,并有意识地调节保持在作业上,“举目凝视”“侧耳倾听”等,才能达到预期目的。

驾驶员安全行车的目的和为达到这一目的而付出的努力,有助于维持驾驶员的注意,使其在车辆行驶时不分心,不出差错。

驾驶员的心理活动和生理特性对安全行车的影响作者:王勇来源:《决策与信息·下旬刊》2013年第09期摘要驾驶员在积极的情绪状态下,差错失误少,工作效率高;而在消极的状态下,会对安全行车带来的危害。

随着年龄的增大,身体的部分机能有所下降,造成反应迟钝,遇到情况时,措施采取不及时。

本文主要是通过分析、举例驾驶员的心理活动和生理特性,对安全行车的影响进行阐述。

希望广大驾驶员能够借鉴,在今后的行车安全中保持良好的心理素质,防患于未然。

关键词心理活动生理特性情绪变化安全行车中图分类号:B845 文献标识码:A一、引言随着社会经济建设的发展,人民生活水平的不断提高,运输车辆和私家车辆日益增加,驾驶队伍人员素质参差不齐,交通事故的频发已构成一大社会“公害”,车祸的灾难给人民的生命,国家财产带来了巨大损失。

尤其对受害者及其家属的精神痛苦,乃至对构建和谐社会、国家经济建设所造成的损失和影响是无法用数据估量的。

交通事故已经警示整个社会,因此避免交通事故的发生尤为重要。

交通事故的预防是一个系统工程,牵涉到人、车、路和交通环境等因素。

单纯提高车辆安全性能,增加道路安全设施,强化交通安全管理等等,这些虽然都是必要的,它提供了安全行驶的外部(客观)环境,但仅靠这些是远远不够的。

驾驶员本身所具备的安全可靠度才是交通安全的根本保证。

根据资料统计70%以上的事故是由驾驶员人为因素造成的,这是人们的共识。

因此,对驾驶员在各种交通环境下的心理活动和行为特征来预防事故显得尤为重要。

二、心理学教育应视为科学管理的一项重要内容人的行为总是与心理活动息息相通的,驾驶员的心理活动则是一种高级思维活动。

因此,驾驶员的思想情绪的好坏直接对行车安全构成影响,现实中每当驾驶员发生事故后,别人就会说,遇情况为什么不踩刹车?为什么不打一把方向?为什么看着过不去还要硬往前闯?盲目冒险?等等。

看起来这些都是属于技术方面因素,其实它是人的心理活动所反映出来的必然结果。