第三章生态学基础

- 格式:doc

- 大小:51.50 KB

- 文档页数:9

第一、二章绪论环境问题一名词解释1、环境:所谓环境,总是相对于某一中心事物而言,与某一中心事物有关的周围事物就是这个中心事物的环境。

2、环境结构:环境要素在数量上的配比,空间位置上的配置,相互间的联系内容与方式。

3、环境规律:人与环境相互作用的规律。

4、环境要素:是指构成人类环境整体的各个独立的,性质不同的而又服从整体演化规律的基本物质组分,分自然环境要素和人工环境要素。

5、环境质量:在一个具体的环境内,环境的总体或环境的某些要素,对人群的生存和繁衍以及社会经济发展的适宜程度。

二简答题1、简述环境科学的基本原理2、环境问题的实质是什么?如何产生和发展的?实质:社会经济与环境之间相互协调发展问题以及资源合理开发利用问题。

产生:1人口压力2资源不合理利用3片面追求经济增长发展:发展中国家:1人口激增和贫困2与城市化有关问题异常严重3自然资源消耗加速,生态环境破坏严重;发达国家:1工业废弃物,生活垃圾,大气污染物急剧增加2自然资源消耗和破坏增加3室内环境污染问题突出3、当前环境问题的主要任务有哪些?有:1探索全球范围内自然环境演化的规律2探索全球范围内人与自然相互依存的关系3协调人类的生产,消费活动同生态要求之间的关系4探索区域污染综合防治的途径。

4、简述环境问题的分类原生环境问题也叫第一环境问题,是由于自然规律因素造成的。

次生环境问题也叫第二环境问题,是由于人为因素引起的环境问题。

第三章生态学基础1、生态学:研究生物与其生活环境相互关系的科学。

2、生态系统:指由生物群落与无机环境构成的统一整体。

3、生态系统平衡:指生态系统的物质循环,能量流动和信息传递皆处于稳定和通畅的状态。

4、生态系统平衡阈值:二简答题1、生态系统有哪些结构和功能特性?研究生态系统结构和功能对环保有哪些意义?结构:一是组成成分及其营养关系;二是各种生物的空间分布状态。

具体的说就是物种结构,营养结构,空间结构。

功能特性:1生物生产2能量流动3物质循环4信息传递意义:不仅解释自然界,而且要改造自然界,是促进经济建设和环境保护协调发展的有力工具。

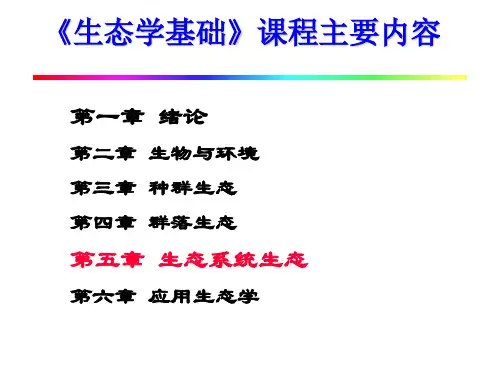

生态学基础主要内容概括1。

生态学的定义、发展简史以及研究对象与内容定义:生态学是研究有机体与环境间相互关系的科学发展简史:理论上(概念上的提出→论著的出版→学科的形成。

);时间上(萌芽时期→近代发展:4大学派的形成→现代发展:生态系统、人类生存环境的研究.);实验技术上(描述→定性→定量→模拟.)研究对象:分子、个体、种群、群落、生态系统、景观、生物圈2。

现代生态学阶段的特点1)生态学在研究社会问题中的重新定位2)生态学研究对象的时空尺度不断拓展3)生态学研究的内容向过程和预测发展4)生态学新分支在学科交融中不断产生5)生态学研究方法与手段在集成中创新3.生态学分支学科个体生态学、种群生态学、群落生态学、生态系统生态学4。

生态学研究方法野外与现场调查、实验室分析、模拟实验、数学模型与计算机模型、生态网络及综合分析5.生态学任务人类生态问题五大危机:人口危机、粮食危机、能源危机、资源危机、环境危机生态学与人类可持续发展1.生态系统的概念以及生态系统的特点定义:一定空间中共同栖居着的所有生物(生物群落)与其环境之间由于不断的进行物质循环和能量流动过程而形成的统一整体。

特点:1)生态系统是生态学的一个主要结构和功能单位,属于经典生态学研究的最高层次;2)生态系统具有自我调节能力;3)能量流动、物质循环和信息传递是生态系统的三大功能;4)生态系统中营养级的数目受限于生产者所固定的最大能量和这些能量在流动过程中的巨大损失,因此,营养级的数目通常不超过5-6个;5)生态系统是一个动态系统,要经历一系列发育阶段。

2.生态系统的组成与结构组成:六大组成成分(四大基本成分):①非生物成分(无机物、有机化合物、气候因素)②生产者③消费者④分解者(还原者)结构:空间结构、时间结构、营养结构(食物链、食物网、食物链和食物网概念的意义、生态系统的营养结构及能流和物流间的关系)3。

食物链与食物网的概念、分类以及其生态学意义食物链:生产者所固定的能量和物质,通过一系列取食和被食的关系而在生态系统中传递,各种生物按其取食和被食关系而排列的链状顺序称为食物链。

第3章生态学基础一、名词解释生物多样性答:生物多样性是指陆地、海洋和其他水生系统的生命的所有变异,以及由它们所构成的生态复合体,包括种内的、种间的和生态系统的多样性。

生物多样性包括遗传(基因)多样性、物种多样性及生态系统的多样性。

二、简答题1.简述生态系统的组成和类型。

答:(1)生态系统的组成生态系统的组成包括必要的和非必要的两部分。

①必要的部分又分为非生物成分和生物成分两种。

a.前者包括阳光和营养分,供生产者合成有机物之用;b.后者包括生产者、分解者和转变者。

第一,生产者又称自养者,以绿色植物为主,还有一些能借光合作用营生的菌类。

第二,分解者包括一部分细菌和真菌,能使生物体分解成为无机物质。

第三,转变者也是细菌,其作用是将分解后的无机物转变为可供植物利用的营养分。

②非必要的部分主要是各级消费者,它是靠生产者的有机物质为生的,故又称他养者或异养者。

按其食性,消费者可分为草食动物、肉食动物、寄生生物和腐食动植物等。

它们在生态系统中只能消费不能生产,所以是非必要的成分。

(2)生态系统的类型①陆地生态系统。

又可分自然生态系统和人工生态系统,前者如森林生态系统、草原生态系统、荒漠生态系统等,后者如农田、城市、工矿区等。

②淡水生态系统。

包括湖泊、河流、水库。

③海洋生态系统。

包括海岸、河口、浅海、大洋、海底等。

2.简述生态系统和生态平衡。

答:(1)生态系统①种群是指一个生物物种在一定范围内所有个体的总和;②群落是指在一定的自然区域中许多不同种的生物的总和;③生态系统是指任何一个生物群落与其周围非生物环境的综合体。

是生命系统和环境系统在特定空间的组合。

④在生态系统中,各种生物彼此间以及生物与非生物的环境因素之间互相作用,关系密切,而且不断地进行着物质和能量的流动。

目前人类所生活的生物圈内有无数大小不同的生态系统。

整个生物圈便是一个最大的生态系统。

(2)生态平衡①任何一个正常的生态系统中,能量流动和物质循环总是不断地进行着,但在一定时期内,生产者、消费者和还原者之间都保持着一种动态的平衡,这种平衡状态就叫生态平衡。

绪论:思考题:说明生态学的定义。

(研究生物及环境间相互关系的科学)举例说明生态学是研究什么问题,采用什么样的方法。

(尺度:组织、空间、时间;方法:野外、实践、理论)比较3类生态学研究方法的利弊。

(野外:Y-直接观察,获得自然状态下的资料。

X-不易重复;实验:Y-条件控制严格,对结果的分析比较可靠,重复性强,是分析因果关系的一种有用的补充手段。

X-实验条件与野外自然状态下的有区别;理论:Y-高度抽象,可研究真实情况下不能解决的问题。

X-与客观实际距离甚远,若应用不当,易产生错误)3S技术:GPS/遥感/地理第二章主要概念:环境(指某一特定生物体或生物群体周围一切的总和,包括空间及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的各种因素)大环境(地区环境、地球环境、宇宙环境;如西双版纳的环境,重庆缙云山的环境等。

)小环境(直接影响生物生命活动的近邻环境。

如洞穴环境,树荫下环境等。

)生境(特定生物个体或群体的栖息地的生态环境。

)生态环境(一定区域所有生态因子的总和。

)生态因子(环境要素中对生物起作用的因子。

)密度制约因子(环境因子中,对生物作用的强度随生物的密度而变化的因子。

)非密度制约因子(环境因子中,对生物作用的强度与生物密度变化无关的因子)生物因子(有生命特征的生态因子)非生物因子(无生命特征的生态因子)最小因子(低于某种生物需要的最小量的任何特定因子。

)限制因子(当生态因子接近或超过生物的耐受性极限而影响其生存、生长、繁殖或扩散时,这个因子称为该生物限制因子)耐受性(任何一个生态因子在数量或质量上的不足或过多,即当其接近或达到某种生物的耐受限度时会使该种生物衰退或不能生存)生态幅(每一种生物对每一种生态因子都有一个耐受范围,即有一个生态上的最低点和最高点。

在最低点和最高点(或称耐受性的上限和下限)之间的范围)内稳态(生物通过控制体内环境(体温、糖、氧浓度、体液等),使其保持相对稳定性)思考题:如何根据工作的需要对生态因子进行分类?(性质-气候因子、土壤因子、地形因子、生物因子、人为因子;有无生命特征:生物因子和非生物因子;对生物种群数量变动的作用:密度制约因子、非密度制约因子;稳定性及其作用特点:稳定因子、变动因子)生物与环境的关系包括哪些方面?(环境对生物的作用-决定和塑造:对生物存活的影响对生物生长、发育的影响、对生殖、繁衍的影响、对生物数量和分布的影响、对生物的种内、种间关系的影响;生物对环境的反作用-适应和对环境因子的改变:形态的适应、生理的适应、行为的适应、物种间的相互作用和协同作用,森林吸收太阳辐射、降低风速、保持水分、防治土壤冻结、土壤微生物和土壤动物改变土壤的结构和性质、过度放牧导致草场退化、人类活动导致全球环境变化……)如何分析生态因子作用的规律?(最小因子定律:低于某种生物需要的最小量的任何特定因子,是决定该种生物生存和分布的根本因素,限制因子定律:生态因子处于低于生物正常生长所需的最小量和高于生物正常生长所需的最大量时,都对生物具有限制性影响,耐受性定律:任何一个生态因子在数量或质量上的不足或过多,即当其接近或达到某种生物的耐受限度时会使该种生物衰退或不能生存)什么是最小因子定律?什么是耐受性定律?(参上)第三章G:春化(植物在发芽前需要一个寒冷期,由低温诱导开花。

第三章生态学基础生态学与环境科学的关系与区别它们所研究的问题基本上是相近的。

生态学是以一般生物为对象的。

着重于研究自然环境因素与生物的关系,单纯属于自然科学的范畴。

环境科学则以人类为主要对象,把环境与人类生活的相互影响作为一个整体来研究,从而和社会科学有十分密切的关系。

生态学的许多基本原理同样也可以应用于环境科学中,作为基础理论而联系到人类独特的主观能动性和复杂的社会关系,来研究和解决人类生活与环境问题。

第一节生态学的含义及其发展一、生态学定义的提出与生态学的发展定义:生态学是研究生物与其环境之间相互关系及其作用机理的科学。

(生物和生物之间的关系、生物和环境之间的关系)生态学发展简史生态学的形成和发展经历了一个漫长的历史过程,大致可分为3个阶段:生态学的萌芽时期;生态学的建立和成长时期;现代生态学时期。

(一)生态学的萌芽时期由公元前2世纪到公元16世纪的欧洲文艺复兴,是生态学思想的萌芽时期。

在人类历史的早期,人类为了生活和生存,必须了解大自然的各种现象和其周围的动植物与人的关系,在生产实践中,产生了生态知识的萌芽。

根据文字记载,我国早在2000年以前,就注意到了植物生长和土壤环境条件的密切关系。

如公元前2世纪的西汉时,刘安撰写的《淮南子》一书,就记载有“欲知地道,物其树”(要了解土地性质,应观察其上生长的树木)。

其后还有许多古书如《群芳谱》,记载有农业知识和植物生态的内容。

《周易》“蒙卦”中提到“山下出泉,蒙”。

“蒙”不仅有迷蒙、蒙昧之意,它的本意是高地被草木覆盖蒙蔽住了。

“山下”之所以“出泉”,是因为草木蒙蒙茏茏十分茂密繁盛。

“蒙”之所以能够“养正”,是因为回复到了草木蒙茏的原始自然状态,万物得到了休养生息,树木的根本巩固了,即“正本”;清澈的山泉流出来了,即“清源”。

这分明是告诫人们,要按照事物的本来面目去认识和处理事物,不可违背自然规律。

古人对自然规律朴素而深刻的认识,令人叹服。

(二)生态学的建立和成长时期公元17世纪至20世纪50年代。

(三)现代生态学时期生态学的四个发展阶段:个体生态学群体生态学生态系统生态学(1935年,英国的植物群落家Tansly提出了生态系统(ecosystem)的概念)现代生态学二、生态学的含义1.生态学是一门综合性的边缘科学。

生态学的发展与自然科学的发展密切相关。

生态学的发展离不开社会科学的知识。

2.生态学是从宏观方面认识世界的科学。

个体---种群---群落和生态系统---生物圈第二节生态系统的基本概念一、系统观念的引入——系统和系统论1、系统2、系统论二、生态系统的概念生态系统是指一定地域或空间内,生存的所有生物和环境相互作用,具有能量转换、物质循环和信息传递功能的统一体。

任何一个生物群落与周围非生物环境的综合体就是生态系统(Ecosystem )。

即:生态系统=生物群落+环境条件三、生态系统的组成成分四、生态系统的类型1、按生态系统的原动力和影响力来划分:可分为自然生态系统、半自然生态系统和人工生态系统。

2、根据生态系统的环境性质和形态特征:可分为陆地生态系统淡水生态系统海洋生态系统五、生态系统的特征1、开放性2、运动性3、自我调节性4、相关性与演化性六、生物圈也叫生态圈,由整个水圈、岩石圈的上部(主要由沉积层组成的部分)和大气圈的下部(主要是对流层)以及活动于其中的生物组成。

即:包括地球上的全部生物和所有适合于生物生存的环境。

1、活跃生物圈(地表以上,水面以下100米的范围)2、泛生物圈(地表以上9公里,水面以下11公里深的范围)3、副生物圈(地面9公里以上至大约23公里)第三节生态系统的结构一、生态结构的含义构成生态系统的要素及其时空分布和物质、能量循环转移的路径。

形态结构营养结构二、食物链和食物网1、食物链(Foodchain)(1)定义:就是一种生物以另一种生物为食,彼此形成一个以食物连接起来的链锁关系。

(2)类型:捕食性的食物链碎食性的食物链寄生性的食物链腐生性的食物链(3)研究食物链的实践意义特别要注意:物质流在食物链中有一个突出的特性就是生物的富集作用。

生物的富集:由于食物链的传播和扩散,污染物的浓度往往逐步积累变得更浓。

2、食物网(Food web)(1)定义:生态系统内,多条食物链相互交织,紧密联结在一起形成的复杂的多方向的网络,称为食物网。

(2)食物网存在的实践意义当食物网中某一环节或某一条食物链的机能发生障碍时,可以通过其它食物链环节进行调节或补偿。

3、营养级(n)第四节生态系统的功能主要表现在:生物生产能量流动物质循环信息联系它们是通过生态系统的核心——生物群落来实现的。

一、生物生产生态系统不断运转,生物有机体在能量代谢过程中,将能量、物质重新组合,形成新的产品(糖类、脂肪和蛋白质等)的过程,称为生态系统的生物生产。

生物生产可分为植物生产(初级生产)和动物生产(次级生产)两大类。

1、初级生产2、次级生产次级生产:生态系统初级生产者以外的其它有机体的生产,即消费者和分解者利用初级生产的产品,经过同化作用合成自身的物质,并用以生长、繁殖和进行其它生命活动的过程。

次级生产者:初级生产者以外的异养生物净初级生产是生态系统生物生产的主要环节,是增加第二性生产的基础。

二、生态系统中的能量流动1、能流途径(1)能量流动的含义:能量流动是生态学的术语,是指能量由非生物环境经生物有机体再到外界环境所进行的一系列转换过程。

(2)能流的途径A 光合作用和有机成分的输入固定(构成各级动物有机体的组织)损耗(生活代谢过程中呼吸所消耗的能量)还原(各营养级残体、排泄物等由分解者进行分解、还原释放的能量)B 腐化过程总之,生态系统中能量流动是按热力学定律进行的。

不论是能流的哪条途径,最终都要以热能的形式消散至非生物环境,并且分散为均态。

输入生态系统的能量,总是和储存的、转换的、释放消散的能量相等。

能量流动遵循的三大定律:热力学第一定律(能量守恒)热力学第二定律(能量的传递规律)十分之一法则(能量损耗规律)2、能量的损耗与十分之一(百分之十)定律(1)能量的损耗耗能量。

(2)十分之一(百分之十)定律能量在转化过程中,大致有百分之十的能量转变为下一营养级的生物量,其余百分之九十被消耗掉。

主要是消费者采食时的选择消费和用于呼吸、排泄的能量。

(3)生态金字塔3、研究食物链中能量分配的实践意义三、生态系统的物质循环物质循环和能量流动不同,能量流动是单向流动,而物质循环则构成一个循环的通道。

1.水循环2. 碳循环3.氮循环生物固氮:豆科等通过根瘤菌固定N2硝酸盐工业固氮:N2NH3 、NH4+岩浆固氮:火山喷发时喷射出的岩浆固定大气固氮:雷雨天发生的闪电现象,形成的电离作用,可使N2转化为硝酸盐,并经雨水带入土壤氮循环过程如下图5.磷循环5、研究生态系统物质循环的实践意义四、生态系统中的信息联系1.营养信息3.物理信息4.行为信息第五节生态平衡一、生态平衡的含义在一定时间内,生态系统中的生物和环境之间、生物各个种群之间,通过能量流动、物质循环和信息传递,使它们相互间达到高度适应、协调和统一的状态。

二、破坏生态平衡的因素1.自然因素2.人为因素(1).物种改变引起平衡的破坏。

(2).环境因素改变,引起平衡破坏。

A 对自然和自然资源的不合理利用B 人们向环境中输入大量的污染物质(3).信息系统破坏,影响生态平衡。

第六节生态系统的一般规律一、相互依存与相互制约规律反映了生物间的协调关系,是构成生物群落的基础。

主要分两类:A :普遍的依存与制约,“物物相关”B:通过食物而相互联系与制约的协调关系,“相生相克”二、物质循环转化与再生规律四、相互适应与补偿的协同进化规律五、环境资源的有效极限规律第七节生态学原理在环境保护中的应用一、利用生态系统的物质循环原理综合利用资源和能源闭路循环工艺:把两个或两个以上的流程组合成一个闭路体系,使一个过程中产生的废料或副产品成为另一个过程的原料,从而使废弃物减少到生态系统的自净能力限度以内。

在工业和农业中的具体体现就是生态工艺和生态农场二、利用生态学原则编制生态规划三、利用生态系统的自净能力消除环境污染1、净化大气2、净化水体四、为环境容量和环境标准的制定提供依据五、环境质量的生物监测和评价污染环境下所发生的信息,来判断环境污染状况的一种手段。

1、利用植物对大气污染进行监测和评价2、利用水生生物对水体污染进行监测和评价A 指示种法:利用某种生物在水域中数量的多少,生理反应等B 污染生物体系法(应用较广泛)六、阐明污染物质在环境中的迁移转化规律七、人工生态系统及其在污染防治中的应用复习思考题1.什么是生态学?2.什么是生态系统?生态系统的基本组成成分有哪些?3.生态系统具有哪些功能?4.在生态系统中为什么将绿色植物称为生产者?5.生态系统的能量流动服从什么规律?研究生态系统的能量流动与物质循环对指导生产活动有何意义?6.生态系统中的信息联系有哪些形式?7.何谓生态平衡?影响生态平衡的因素有哪些?试列举你熟知的破坏生态平衡的例子。

8.试举例说明如何利用生态学原理解决资源的综合利用?这与环境保护有何关系?9.解释概念:食物链食物网营养级可更新自然资源;非更新自然资源。