草地学-第二章草地生态学基础1分析

- 格式:ppt

- 大小:8.92 MB

- 文档页数:113

福建省考研草业科学与工程复习资料草地生态学重点概念解析草地生态学是草业科学与工程领域的重要学科,研究草地的组成、结构、功能及其与环境的相互作用。

在福建省考研草业科学与工程的复习中,草地生态学是一个重要的知识点,本文将对草地生态学的一些重点概念进行解析和讨论。

一、草地生态系统草地生态系统是由植被、土壤和环境条件共同组成的,具有一定空间范围的自然系统。

草地生态系统是一个相对稳定的系统,它能够提供食物、水源、土壤保持等生态服务。

1.1 草地类型根据植被特征和生长环境,草地可以分为天然草地和人工草地。

天然草地包括自然形成的草原、沼泽、湿地等。

人工草地包括种植的草坪、牧草地等。

1.2 草地植被草地植被是草地生态系统中最主要的组成部分,它包括草本植物和其他低矮植被。

草地植被的特点是生长速度快、适应性强、可再生性高等。

1.3 草地土壤草地土壤是草地生态系统的基质,它对草地植物的生长、物质循环和水分保持等起着重要作用。

草地土壤的特点是富含有机质、呈松散状、透水性好等。

二、草地植物群落草地生态学研究的一个重要内容就是草地植物群落的结构和功能。

草地植物群落是草地生态系统中各种植物种类的集合体,它们之间有着复杂的相互作用。

2.1 物种多样性物种多样性是衡量草地植物群落复杂性和稳定性的重要指标。

物种多样性包括物种丰富度、物种均匀度和物种组成等方面。

2.2 群落生态学群落生态学研究的是草地植物群落在空间和时间上的变化规律,以及它们与环境的相互作用关系。

群落生态学的重要内容包括群落结构、物种分布格局和群落演替等。

2.3 营养生态学营养生态学研究的是草地植物群落中的营养循环过程。

草地植物群落的营养生态学是一个复杂的系统,它包括碳、氮、磷等元素的循环与转化。

三、草地生态功能草地作为一种重要的生态系统,具有多种功能,对环境和人类社会都有着重要的影响。

3.1 保持土壤草地具有很强的保持土壤的能力,能够有效减轻水土流失和土壤侵蚀的程度。

草地生态学草地生态学(Grassland Ecology):应用生态学和系统学的观点和方法,研究草地生态系统的结构、功能、生物生产、动态、生态调控,并探索其实现高效、平衡和持续发展的科学。

物种:是由内在因素(生殖、生理、生态和行为)联系起来的个体的集合,是自然界中的一个基本进化单位和功能单位。

环境:主体以外、围绕主体,构成主体生存条件的各种要素的总和,包括自然的、社会的要素。

环境因子(Environment factors):构成环境的各种要素。

生态因子(Ecological Factors):环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境要素。

是环境因子的一部分。

生态适应:生物在与环境长期的相互作用中,形成一些具有生存意义的特征。

依靠这些特征,生物能免受各种环境因素的不利影响和伤害,同时还能有效地从其生境获取所需的物质、能量,以确保个体发育的正常进行。

生态适应是生物界中极为普遍的现象。

生活因子(life factors):生物生存不可缺少的生态因子。

所有生活因子构成生存条件。

生境habitat:具体生物个体或群落生活地段上的生态环境。

限制因子limiting factors:限制生物生长和生存繁殖的任何因子,称为生态因子。

Liebig’s law of minimum最小因子定律:植物的生长取决于处于最小量状况的食物的量。

a. 只适用于稳定状态,能量、物质处于平衡态时才适用;b. 要考虑生态因子的可补偿性。

Shelford’s law of tolerance耐性定律:生态因子的量的过多或过少都会限制生物的生长、发育。

生态幅ecological amplitude:每一个物种对环境因子适应范围的大小。

内稳态homeostasis:生物控制体内环境使其保持相对稳定的机制,它能减少生物对外界条件的依赖性,从而大大提高生物对外界环境的适应能力。

内稳态通过生理或行为的调整来实现的。

驯化过程是通过酶系统的调整来实现的,因为酶系统只能在特定的环境范围内起作用,并决定着生物的代谢速率与耐性限度,驯化即体内酶系统的改变过程。

《草地学》教学大纲一、课程教学大纲说明1.课程性质与任务《草地学》是动物科学专业(本科)的主要专业课。

其任务是通过讲授草地及其植物的生物生态学理论基础,学习各类草地的合理利用和培育改良的理论与方法,熟悉优质高产饲草通过动物生产过程有效地转化为人类需要的畜产品的流程,同时使草地生态条件不断地得以维持和改善的一门科学。

通过该课程学习,为学生将来从事相关的业务打下基础。

2.教学的目的与基本要求教学的目的是通过学习本课程,要求学生了解草地和草地牧草的主要生物学、生态学以及群落地理学的特性和理论;天然草地的形成、发展和演替规律;草地资源的分类及培育、经营利用和调查规划等方法;基本草地建设方法和草业生产相关知识;草地生产能力的评定方法及草地季节畜牧业的原理和实施办法。

使学生掌握畜牧业或草业生产中草地生产工作中的基础知识和技术,为将来从事相关的业务打下基础。

3.适用专业动物科学专业(本科)。

4.前期相关课程要求草地学是动物科学专业的一门重要专业课,是动物生产与植物生产相结合的一门课程,一方面论述草地植物生产方面的知识,另一方面介绍植物产品转变为动物产品的各个转化节。

在教学中,与草地学课程相关的课程有植物学、植物分类学、动物生产学、草地生态学、气象学、牧草栽培学、动物营养学等。

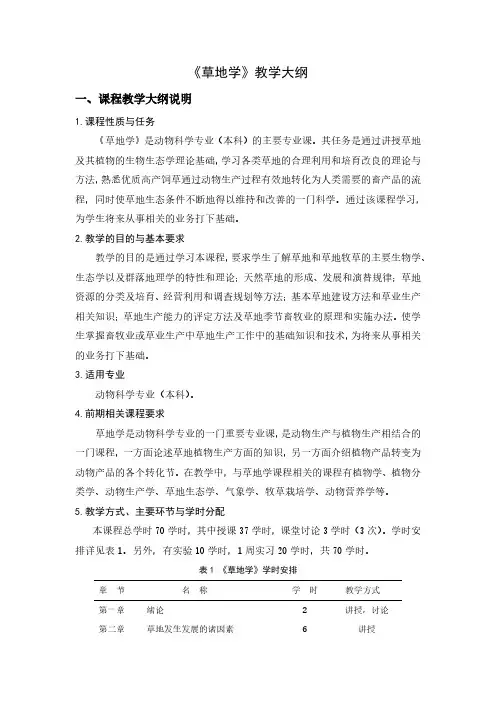

5.教学方式、主要环节与学时分配本课程总学时70学时,其中授课37学时,课堂讨论3学时(3次)。

学时安排详见表1。

另外,有实验10学时,1周实习20学时,共70学时。

表1 《草地学》学时安排章节名称学时教学方式第一章绪论 2 讲授,讨论第二章草地发生发展的诸因素 6 讲授第三章草地类型与草地分类 4 讲授第四章饲用植物的生物学与生态学特征 4 讲授,讨论第五章草地生产能力的评定 4 讲授第六章草地的调查与规划 6 讲授第七章草地的培育与改良 6 讲授第八章草地的合理利用 4 讲授,讨论第九章基本草地建设和草地围栏 2 讲授第十章草地季节畜牧业 2 讲授第十一章实践教学:实验(5个实验)实践教学:实习1周10 20合计学时706.考试考核办法基于课程的性质,草地学考核注重对学生知识运用能力的考察。

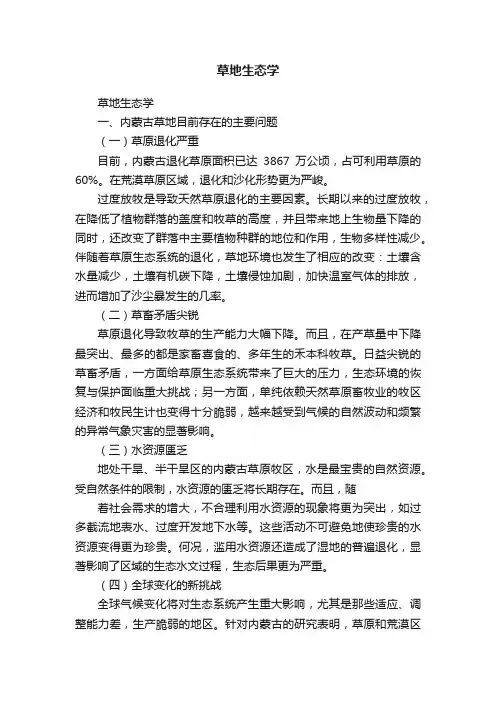

草地生态学草地生态学一、内蒙古草地目前存在的主要问题(一)草原退化严重目前,内蒙古退化草原面积已达3867万公顷,占可利用草原的60%。

在荒漠草原区域,退化和沙化形势更为严峻。

过度放牧是导致天然草原退化的主要因素。

长期以来的过度放牧,在降低了植物群落的盖度和牧草的高度,并且带来地上生物量下降的同时,还改变了群落中主要植物种群的地位和作用,生物多样性减少。

伴随着草原生态系统的退化,草地环境也发生了相应的改变:土壤含水量减少,土壤有机碳下降,土壤侵蚀加剧,加快温室气体的排放,进而增加了沙尘暴发生的几率。

(二)草畜矛盾尖锐草原退化导致牧草的生产能力大幅下降。

而且,在产草量中下降最突出、最多的都是家畜喜食的、多年生的禾本科牧草。

日益尖锐的草畜矛盾,一方面给草原生态系统带来了巨大的压力,生态环境的恢复与保护面临重大挑战;另一方面,单纯依赖天然草原畜牧业的牧区经济和牧民生计也变得十分脆弱,越来越受到气候的自然波动和频繁的异常气象灾害的显著影响。

(三)水资源匮乏地处干旱、半干旱区的内蒙古草原牧区,水是最宝贵的自然资源。

受自然条件的限制,水资源的匮乏将长期存在。

而且,随着社会需求的增大,不合理利用水资源的现象将更为突出,如过多截流地表水、过度开发地下水等。

这些活动不可避免地使珍贵的水资源变得更为珍贵。

何况,滥用水资源还造成了湿地的普遍退化,显著影响了区域的生态水文过程,生态后果更为严重。

(四)全球变化的新挑战全球气候变化将对生态系统产生重大影响,尤其是那些适应、调整能力差,生产脆弱的地区。

针对内蒙古的研究表明,草原和荒漠区域的平均气温明显升高,降水则呈现更为复杂的变化特点:增加或者减少不显著,且在空间、时间和强度上分布不均匀。

同时,异常和极端气象事件频繁发生,干旱、雪灾有增加的趋势。

这样的水热条件的改变,无疑会对草原和荒漠等自然生态系统产生深刻的影响,生态恢复的进程被延滞,原本脆弱的传统的畜牧业将面临新的、艰巨的挑战。

草地生态学——草地生态环境和植被群落草地生态学是研究草地生态环境和植被群落的学科,它对于维护生态平衡和人类的可持续发展具有重要的意义。

一、草地生态环境草地作为一种自然资源,具有重要的经济、生态和社会价值。

草地是地球上最广泛的生态系统之一,占地球陆地面积的40%以上。

草地生态环境是草地系统中最重要的组成部分,它对于维持草地的生态平衡,促进植物生长和动物繁殖具有至关重要的作用。

草地生态环境中的因素主要包括气候、水分、土壤、地形、人为干扰等。

气候对草地的影响主要表现在降雨和温度方面。

草地生长需要合适的温度和充足的水分,缺水或过度干旱都会对草地植被带来不利影响。

同时,草地的土壤质量也是影响草地生态环境的重要因素,土壤质地、肥力、深度和水分含量都会对草地植被的生长和发展产生影响。

二、草地植被群落草地植被群落是草地生态系统中的重要组成部分。

草地植被由不同形态、生长习性不同、生理生态特征相似的植物种群组成,其中包括草本植物、木本植物、蕨类植物等。

草地植被的种类和数量与草地生态环境密切相关,种植适应性强的草地植物可以在恶劣的条件下生长,而对于许多草地不适应的植物来说,草地生长条件的轻微变化都可能导致它们的死亡。

草地植被群落中,植物种类的多样性和优劣势种的分布是草地生态学研究的关键点。

草地植被的多样性不仅影响着草地生态系统中的物种相互依存和物种多样性,同时也影响着草地质量的优劣。

草地植被中的优势种可以占领更多的生态位,推开其他物种的生存空间,从而影响到整个草地生态系统的稳定性。

三、草地生态学研究的重要性草地生态学的研究对于推进可持续发展,在草地环境保护、草地管理、草地资源开发等方面具有重要的意义。

草地是自然生态系统中的重要组成部分,它保护了大地表面,防止了水土流失,还为人类和动物提供了广阔的栖息空间和食物来源。

因此,草地生态学的研究不仅需要注重对草地生态环境的分析和评估,更需要关注草地植被群落、草地生物多样性和草地生态系统的稳定性。

第一章绪论1. 草地(grassland):是一种土地类型,是草类和其着生的土地构成的综合自然体。

强调草类,并非说草地上没有其他植物,有些草地常有少量灌木或乔木散生其中,但仍不失以草类为主。

分为天然草地和人工栽培草地。

2、草原:由耐旱的多年生草本植物组成,在地球表面(半湿润和半干旱气候条件下)占据特定的生物气候地带,属显域植被。

根据草原的组成和地理分布可分为温带草原和热带稀树草原(savannahs)。

3草甸(meadow):由喜湿润的中生草本植物组成,常出现在河漫滩等低湿地和林间空地,或为森林破坏后的次生类型,属隐域植被,可出现在不同生物气候地带。

在热带、亚热带和温带的高山地区还能形成高寒草甸。

4草原生态系统的形成:气候:草原生态系统的形成与其气候有密切关系。

草原气候的主要标志是水分和温度,即水分与热量的组合状况是影响草原分布的决定性因素。

草原生态系统所处地区的气候大陆性较强,降水量少,日温差和年温差变化都大。

地理分布:草原处于湿润的森林区与干旱的荒漠区之间。

靠近森林一侧,气候半湿润,草木茂盛,种类丰富;靠近荒漠一侧,雨量减少,气候变干,草群低矮、种类组成简单。

形成机制:草原上没有大片森林,主要原因在于降水量较少。

5、人工草地:利用综合农业技术,在完全破坏原有植被的基础上,通过人为播种建植的人工草本群落。

包括以饲用为目的播种的灌木与草本混播的人工群落、以牧用为主要目的的人工草地,还有以净化空气、保护生态、美化环境和体育运动等为主要目的的其他类型的人工草地(草坪、绿地等)。

6、草地生态学:是运用生态学和系统论的观点和方法,研究草地生态系统的结构、功能、生物生产、动态、生态调控,并探索其实现高效、平衡和持续发展的科学。

7、草地生态系统:在一定草地空间中共同栖居着的所有生物(即生物群落)与其环境之间不断地进行物质循环、能量流动和信息传递所构成的功能综合体。

是草地生态学研究的主要对象,也是草地管理与生产的基本单位。

草地生态学课程知识重点总结绪论1.草原:以草本植物为主的植物群落与其着生的土地,亦即被草覆盖的地方叫做草原。

2.草地:受到人为干扰利用(刈割、烧荒、放牧)的草原叫做草地。

3、草地有自然形成的和人工种植的,前者叫天然草地(natural grassland,rangeland,range),后者叫人工草地(artificial grassland,pasture)。

农业上,人工草地又叫栽培草地,草地一般用于经营畜牧业,用于放牧的叫放牧草地(grazing land),用于刈割的叫刈割地(meadow)。

4、世界草地包括热带草地或称热带稀树草原—萨王纳(savannah)、温带草地或温带草原----不同地区有不同的地域名称,欧亚大陆叫斯太普(steppe)草地;北美叫普列里(prairie)草地;南美叫帕斯(pampas)草地;非洲叫费尔德(veld)草地。

加上草甸、森林区的次生草地和可利用的稀疏矮灌丛约50亿公顷,占世界陆地面积的33%。

5、中国天然草地资源面积居世界第二位,仅次于澳大利亚。

6、草地的重要性(1)草地是重要的“肉库”,关系到国家的食物安全;(2)草地是我国面积最大的绿色生态屏障,关系到国家的生态安全;(3)草地畜牧业的健康发展是构建社会主义和谐社会的必然需求,关系到边疆的久安。

7、草地生态学:是应用生态学和系统论的观点和方法,研究草地生态系统的结构、功能、生物生产、动态、生态调控,并探索其实现高效、平衡和持续发展的科学。

第一章草地生态系统概论1、草地生态系统(grassland ecosystem):是在一定草地空间围共同生存于其中的所有生物(即生物群落)与其环境之间不断进行着物质循环、能量流转和信息传递的综合自然整体。

2、草地生态系统的组分:草地生态系统由生物因素和非生物因素组成。

生物因素包括植物、动物和微生物;非生物因素包括土壤、无机盐类、水和二氧化碳。

人类是主要的生物影响因素,气候是主要的非生物影响因素。

草地学绪论草地的涵义及其属性草业涵义及其特点草地学的涵义、教学目的及任务我国草地发展现状我国草地生产中存在的问题一、草地的概念什么是草地,一直是草地培育学中长期存在的问题,世界各地和学术界有着不同的认识和定义?在我国,草地、草原、草场常作为同义词使用在行政管理部门和研究机构中,并与南方的草山、草坡、草滩、草甸等地方名词混用。

我国的草地畜牧业起源于北方草原,“草地”很自然被认为是“天苍苍、地茫茫、风吹草低见牛羊”的大草原,管理它们的机构称为“草原站”。

我国北方传统的草地畜牧业采用“逐水草而居”的游牧方式,按季节和草地水源更换放牧场,故将草地视为放牧的场地而称为“草场”。

在我国南方和东部农业区,则将生长多年生牧草为主的地段称为草地,管理它们的机构称为“草地站”,还有的用这些草地分布的地理位置进行命名,将草地称为“草山草坡”。

(一)草地概念在我国的发展为了加深对草地概念的理解,下面将国内草地专家一些具有代表性的观点摘录如下:1)王栋——我国草业科学的奠基人1952年提出:草原:凡因风土等自然条件较为恶劣或其他缘故,在自然情况下,不适于耕种农作,不适合生长树木,或树木稀少而以生长草类为主,只适于经营畜牧业的广大地区。

草地:凡生长或栽种牧草之土地,无论所生牧草之高低,亦无论所生牧草为单纯的一种牧草还是混生的多种牧草,皆谓之草地。

2)贾慎修(1982)草地是草和其着生的土地共同构成的综合自然体,土地是环境,草是构成草地的主体,也是人类经营和利用的主要对象。

3)任继周(20世纪80年代)以草地和家畜为主体所构成的一种特殊的生产资料,在这里进行草原生产,它具有从日光能和无机物,通过牧草,到家畜产品的系列能量和物质流转过程。

4)许鹏(2000)具有一定面积和牧用价值的植被及其生长地的总称,是畜牧业生产资料,并具有多种用途的植物资源,同时也是生态保护和人类生存的重要环境条件。

5)其他章祖同、刘起,李毓堂胡自治专著,如《辞海》、《中国大百科全书》等(二)草地的概念草地是指主要生长草本植物,或兼有灌丛和稀疏乔木,可以为家畜和野生动物提供食物和生产场所,并可为人类提供优良生活环境、其他生物产品等多功能的土地—生物资源和草业生产基地。