《庄子·秋水》(节选)

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:3

《秋水》(节选)原文及翻译《秋水》选自《庄子·外篇》,《秋水》篇。

庄子,姓庄,名周,字子休(亦说子沐),宋国蒙人。

他是东周战国中期著名的思想家、哲学家和文学家。

创立了华夏重要的哲学学派庄学,是继老子之后,战国时期道家学派的代表人物,是道家学派的主要代表人物之一。

以下是我能网小编为大家带来的关于《秋水》(节选)原文及翻译,以供大家参考! 《秋水》(节选)原文及翻译朝代:先秦作者:庄子及门徒原文:秋水时至,百川灌河。

泾流之大,两涘渚崖之间,不辩牛马。

于是焉,河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。

顺流而东行,至于北海。

东面而视,不见水端。

于是焉,河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:“野语有之曰:'闻道百,以为莫己若’者,我之谓也。

且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷之义者,始吾弗信,今吾睹子之难穷也,吾非至于子之门,则殆矣,吾长见笑于大方之家。

”北海若曰:“井蛙不可以语于海者,拘于虚也;夏虫不可以语于冰者,笃于时也;曲士不可以语于道者,束于教也。

今尔出于崖涘,观于大海,乃知尔丑,尔将可与语大理矣。

天下之水,莫大于海。

万川归之,不知何时止而不盈;尾闾泄之,不知何时已而不虚;春秋不变,水旱不知。

此其过江河之流,不可为量数。

而吾未尝以此自多者,自以比形于天地,而受气于阴阳,吾在天地之间,犹小石小木之在大山也。

方存乎见少,又奚以自多!计四海之在天地之间也,不似礨空之在大泽乎计中国之在海内不似稊米之在大仓乎号物之数谓之万,人处一焉;人卒九州,谷食之所生,舟车之所通,人处一焉。

此其比万物也,不似豪末之在于马体乎五帝之所连,三王之所争,仁人之所忧,任士之所劳,尽此矣!伯夷辞之以为名,仲尼语之以为博。

此其自多也,不似尔向之自多于水乎”参考翻译作者:佚名译文秋季的霖雨如期而至,千百条小河注人黄河。

水流宽阔,两岸和水中洲岛之间,连牛马都分辨不清。

于是乎,河伯洋洋自得,认为天下的美景都集中在他自己这里。

顺着流水向东方行走,一直到达北海,面向东看去,看不到水的尽头。

朝代:先秦作者:庄子及门徒原文:秋水时至,百川灌河。

泾流之大,两涘渚崖之间,不辩牛马。

于是焉,河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。

顺流而东行,至于北海。

东面而视,不见水端。

于是焉,河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:“野语有之曰:'闻道百,以为莫己若’者,我之谓也。

且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷之义者,始吾弗信,今吾睹子之难穷也,吾非至于子之门,则殆矣,吾长见笑于大方之家。

”北海若曰:“井蛙不可以语于海者,拘于虚也;夏虫不可以语于冰者,笃于时也;曲士不可以语于道者,束于教也。

今尔出于崖涘,观于大海,乃知尔丑,尔将可与语大理矣。

天下之水,莫大于海。

万川归之,不知何时止而不盈;尾闾泄之,不知何时已而不虚;春秋不变,水旱不知。

此其过江河之流,不可为量数。

而吾未尝以此自多者,自以比形于天地,而受气于阴阳,吾在天地之间,犹小石小木之在大山也。

方存乎见少,又奚以自多!计四海之在天地之间也,不似礨空之在大泽乎?计中国之在海内不似稊米之在大仓乎?号物之数谓之万,人处一焉;人卒九州,谷食之所生,舟车之所通,人处一焉。

此其比万物也,不似豪末之在于马体乎?五帝之所连,三王之所争,仁人之所忧,任士之所劳,尽此矣!伯夷辞之以为名,仲尼语之以为博。

此其自多也,不似尔向之自多于水乎?”参考翻译作者:佚名译文秋季的霖雨如期而至,千百条小河注人黄河。

水流宽阔,两岸和水中洲岛之间,连牛马都分辨不清。

于是乎,河伯洋洋自得,认为天下的美景都集中在他自己这里。

顺着流水向东方行走,一直到达北海,面向东看去,看不到水的尽头。

这时,河伯改变他自得的神色,抬头仰视着海神若叹息说:“俗话所说的'知道的道理很多了,便认为没有谁能比得上自己’,这正是说我呀。

再说,我曾经听说(有人)认为仲尼的学识少,伯夷的义行不值得看重。

开始我还不敢相信,现在我亲眼目睹了大海您大到难以穷尽,如果我没有来到您的身边,那就很危险了,我将要永远被明白大道理的人嘲笑。

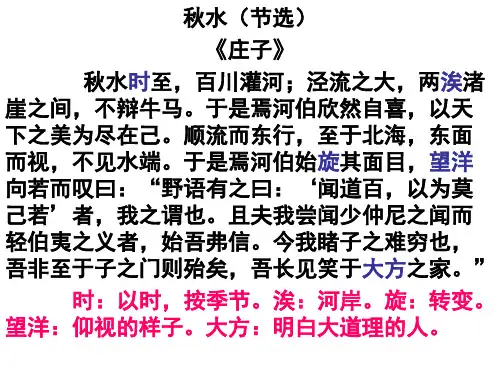

秋水(节选)《庄子》秋水时1至,百川灌2河;泾3流之大,两涘渚崖之间不辩4牛马。

于是焉河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。

顺流而东行,至于北海,东面而视,不见水端。

于是焉河伯始旋5其面目,望洋6向若而叹曰:“野语有之曰:‘闻道百,以为莫己若者。

’我之谓也。

且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷7之义者,始吾弗信,今我睹子8之难穷也,吾非至于子之门,则殆矣,吾长9见笑于大方之家10。

”注释1.时:按时令。

2.灌:奔注。

河:黄河。

3.泾:jīng通“径”直流的水波,此指水流。

4.不辩:分不清。

5.旋:转,改变。

6.望洋:仰视的样子。

7.伯夷:商孤竹君之子,与弟叔齐争让王位,被认为节义高尚之士。

8.子:原指海神若,此指海水。

9.长:永远。

10.大方之家:有学问的人。

作品赏析这篇文章用河神见海神的寓言故事来说明哲理,通篇都是设喻,而这些比喻又是通过奔放新奇的想象和浓厚的浪漫主义情调抒写出来的。

庄子把一切自然事物、神话传说都具体化、人格化。

河伯这一神话传说中的神便被庄子任意驱使,为其观点服务:先让河伯因受环境和习见习闻的限制而自傲,然后让河伯从小圈子里跳出来,看到了大海,从而对自己以前的自满羞愧不已。

庄子正是通过这样一个寓言故事,表达了自己对自然、对人生的思考和认识,并使文章生动形象,深入浅出,通俗易懂。

本文也具有强烈的文学色彩。

文章一开头,作者用“秋水时至……不辩牛马”寥寥22个字,就把涨水时那种汹涌澎湃、气象万千而又浩淼无边的壮阔景象毫不费力地描绘了出来,给读者以不尽的韵味。

文中的形象也写得十分生动,写黄河,则浩浩荡荡,奔腾澎湃,气魄雄伟;写北海,则渺茫空旷,无边无际,意境开阔;;写河神,则有喜有叹,逼真传神,使人如闻其声,如见其人。

思维冲浪1.《秋水》中讲述了一个什么故事要告诉我们什么道理呢?2.讨论体会庄子思想在今天的现实意义。

秋水(节选)原文、译文及赏析作者:庄子及门徒原文:秋水时至,百川灌河。

泾流之大,两涘渚崖之间,不辩牛马。

于是焉,河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。

顺流而东行,至于北海。

东面而视,不见水端。

于是焉,河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:“野语有之曰:'闻道百,以为莫己若’者,我之谓也。

且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷之义者,始吾弗信,今吾睹子之难穷也,吾非至于子之门,则殆矣,吾长见笑于大方之家。

”北海若曰:“井蛙不可以语于海者,拘于虚也;夏虫不可以语于冰者,笃于时也;曲士不可以语于道者,束于教也。

今尔出于崖涘,观于大海,乃知尔丑,尔将可与语大理矣。

天下之水,莫大于海。

万川归之,不知何时止而不盈;尾闾泄之,不知何时已而不虚;春秋不变,水旱不知。

此其过江河之流,不可为量数。

而吾未尝以此自多者,自以比形于天地,而受气于阴阳,吾在天地之间,犹小石小木之在大山也。

方存乎见少,又奚以自多!计四海之在天地之间也,不似礨空之在大泽乎?计中国之在海内不似稊米之在大仓乎?号物之数谓之万,人处一焉;人卒九州,谷食之所生,舟车之所通,人处一焉。

此其比万物也,不似豪末之在于马体乎?五帝之所连,三王之所争,仁人之所忧,任士之所劳,尽此矣!伯夷辞之以为名,仲尼语之以为博。

此其自多也,不似尔向之自多于水乎?”译文:秋季的霖雨如期而至,千百条小河注人黄河。

水流宽阔,两岸和水中洲岛之间,连牛马都分辨不清。

于是乎,河伯洋洋自得,认为天下的美景都集中在他自己这里。

顺着流水向东方行走,一直到达北海,面向东看去,看不到水的尽头。

这时,河伯改变他自得的神色,抬头仰视着海神若叹息说:“俗话所说的'知道的道理很多了,便认为没有谁能比得上自己’,这正是说我呀。

再说,我曾经听说(有人)认为仲尼的学识少,伯夷的义行不值得看重。

开始我还不敢相信,现在我亲眼目睹了大海您大到难以穷尽,如果我没有来到您的身边,那就很危险了,我将要永远被明白大道理的人嘲笑。

秋水(节选)(原文·题解·注释·译文)〔战国〕庄周原文如下:秋水时至(1),百川灌河(2),泾流之大(3),两涘渚崖之间,不辩牛马(4)。

于是焉,河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。

顺流而东行,至于北海,东面而视,不见水端。

于是焉,河伯始旋其面目(5),望洋向若而叹曰(6):“野有之曰:‘闻道百,以为莫己若’者,我之谓也。

且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷之义者(7),始吾弗信。

今我睹子之难穷也(8),吾非至子之门,则殆矣,吾长见笑于大方之家(9)。

”北海若曰:“井鼃不可以语于海者(10),拘于虚也(11);夏虫不可以语于冰者,笃于时也(12);曲士不可以语于道者(13),束于教也。

今尔出于崖涘,观于大海,乃知尔丑(14),尔将可与语大理矣(15)。

天下之水,莫大于海,百川归之,不知何时止而不盈;尾闾泄之(16),不知何时已而不虚(17)。

春秋不变,水旱不知,此其过江河之流(18),不可为量数,而吾未尝以此自多者(19),自以比形于天地,而受气于阴阳,吾在天地之间,犹小石小木之在大山也(20)。

方存乎见少(21),又奚以自多(22)!计四海之在天地之间也,不似礨空之在大泽乎(23)?计中国之在海内,不似看样子稊米之在太仓乎(24)?号物之数谓之万(25),人处一焉。

人卒九州,谷食之所生,舟车之所通,人处一焉。

此其比万物也,不似豪末之在于马体乎?五帝之所连(26),三王之所争,仁人之所忧,任士之所劳(27),尽此矣。

伯夷辞之以为名,仲尼语之以为博,此其自多也,不似尔向之自多于水乎?”河伯曰:“然则吾大天地,而小毫末,可乎?”北海若曰:“否。

夫物量无穷,时无止,分无常(28),终始无故(29)。

是故大知观于远近(30),故小而不寡,大而不多,知量无穷(31)。

证曏今故(32),故遥而不闷,掇而不跂(33),知时无止。

察乎盈虚,故得而不喜,失而不忧。

知分之无常也(34)。

明乎坦涂(35),故生而不说(36),死而不祸,知终始之不可故也。

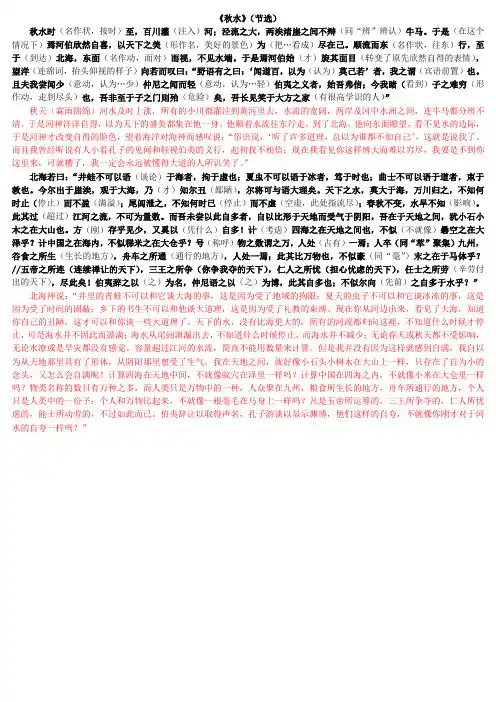

《秋水》(节选)秋水时(名作状,按时)至,百川灌(注入)河;泾流之大,两涘渚崖之间不辩(同“辨”辨认)牛马。

于是(在这个情况下)焉河伯欣然自喜,以天下之美(形作名,美好的景色)为(把…看成)尽在己。

顺流而东(名作状,往东)行,至于(到达)北海,东面(名作动,面对)而视,不见水端。

于是焉河伯始(才)旋其面目(转变了原先欣然自得的表情),望洋(连绵词,抬头仰视的样子)向若而叹曰:“野语有之曰:‘闻道百,以为(认为)莫己若’者,我之谓(宾语前置)也。

且夫我尝闻少(意动,认为…少)仲尼之闻而轻(意动,认为…轻)伯夷之义者,始吾弗信;今我睹(看到)子之难穷(形作动,走到尽头)也,吾非至于子之门则殆(危险)矣,吾长见笑于大方之家(有很高学识的人)”秋天〔霖雨绵绵〕河水及时上涨,所有的小川都灌注到黄河里去,水流的宽阔,两岸及河中水洲之间,连牛马都分辨不清。

于是河神洋洋自得,以为天下的盛美都集在他一身。

他顺着水流往东行走,到了北海,他向东面瞭望,看不见水的边际,于是河神才改变自得的脸色,望着海洋对海神而感叹说:“俗语说,‘听了许多道理,总以为谁都不如自己’,这就是说我了。

而且我曾经听说有人小看孔子的见闻和轻视伯夷的义行,起初我不相信;现在我看见你这样博大而难以穷尽,我要是不到你这里来,可就糟了,我一定会永远被懂得大道的人所讥笑了。

”北海若曰:“井蛙不可以语(谈论)于海者,拘于虚也;夏虫不可以语于冰者,笃于时也;曲士不可以语于道者,束于教也。

今尔出于崖涘,观于大海,乃(才)知尔丑(鄙陋),尔将可与语大理矣。

天下之水,莫大于海,万川归之,不知何时止(停止)而不盈(满溢);尾闾泄之,不知何时已(停止)而不虚(空虚,此处指流尽);春秋不变,水旱不知(影响)。

此其过(超过)江河之流,不可为量数。

而吾未尝以此自多者,自以比形于天地而受气于阴阳,吾在于天地之间,犹小石小木之在大山也。

方(刚)存乎见少,又奚以(凭什么)自多!计(考虑)四海之在天地之间也,不似(不就像)礨空之在大泽乎?计中国之在海内,不似稊米之在大仓乎?号(称呼)物之数谓之万,人处(占有)一焉;人卒(同“萃”聚集)九州,谷食之所生(生长的地方),舟车之所通(通行的地方),人处一焉;此其比万物也,不似豪(同“毫”)末之在于马体乎?//五帝之所连(连续禅让的天下),三王之所争(你争我夺的天下),仁人之所忧(担心忧虑的天下),任士之所劳(辛劳付出的天下),尽此矣!伯夷辞之以(之)为名,仲尼语之以(之)为博,此其自多也;不似尔向(先前)之自多于水乎?”北海神说:“井里的青蛙不可以和它谈大海的事,这是因为受了地域的拘限;夏天的虫子不可以和它谈冰冻的事,这是因为受了时间的固蔽;乡下的书生不可以和他谈大道理,这是因为受了礼教的束缚。

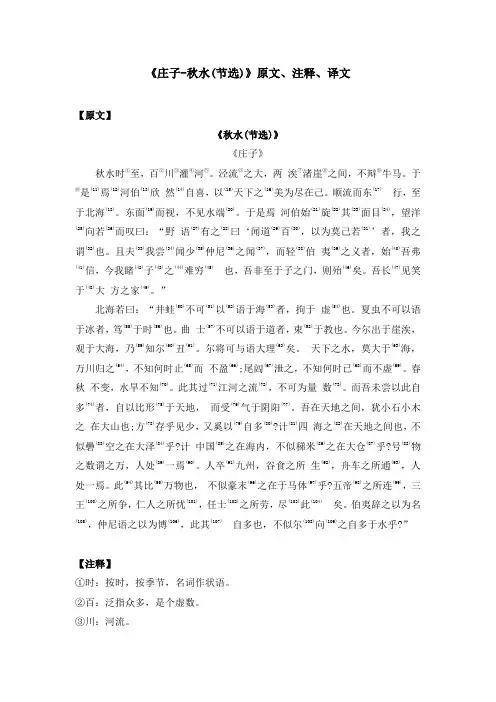

《庄子-秋水(节选)》原文、注释、译文【原文】《秋水(节选)》《庄子》秋水时①至,百②川③灌④河⑤。

泾流⑥之大,两涘⑦渚崖⑧之间,不辩⑨牛马。

于⑩是(11)焉(12)河伯(13)欣然(14)自喜,以(15)天下之(16)美为尽在己。

顺流而东(17)行,至于北海(18)。

东面(19)而视,不见水端(20)。

于是焉河伯始(21)旋(22)其(23)面目(24),望洋(25)向若(26)而叹曰:“野语(27)有之(28)曰‘闻道(29)百(30),以为莫己若(31)’者,我之谓(32)也。

且夫(33)我尝(34)闻少(35)仲尼(36)之闻(37),而轻(38)伯夷(39)之义者,始(40)吾弗(41)信,今我睹(42)子(43)之(44)难穷(45)也,吾非至于子之门,则殆(46)矣。

吾长(47)见笑于(48)大方之家(49)。

”北海若曰:“井蛙(50)不可(51)以(52)语于海(53)者,拘于虚(54)也。

夏虫不可以语于冰者,笃(55)于时(56)也。

曲士(57)不可以语于道者,束(58)于教也。

今尔出于崖涘,观于大海,乃(59)知尔(60)丑(61)。

尔将可与语大理(62)矣。

天下之水,莫大于(63)海,万川归之(64),不知何时止(65)而不盈(66);尾闾(67)泄之,不知何时已(68)而不虚(69)。

春秋不变,水旱不知(70)。

此其过(71)江河之流(72),不可为量数(73)。

而吾未尝以此自多(74)者,自以比形(75)于天地,而受(76)气于阴阳(77)。

吾在天地之间,犹小石小木之在大山也;方(78)存乎见少,又奚以(79)自多(80)?计(81)四海之(82)在天地之间也,不似礨(83)空之在大泽(84)乎?计中国(85)之在海内,不似稊米(86)之在大仓(87)乎?号(88)物之数谓之万,人处(89)一焉(90)。

人卒(91)九州,谷食之所生(92),舟车之所通(93),人处一焉。

秋水选自《庄子·外篇》,《秋水》篇。

庄子,姓庄,名周,字子休(亦说子沐),宋国蒙人。

他是东周战国中期著名的思想家、哲学家和文学家。

创立了华夏重要的哲学学派庄学,是继老子之后,战国时期道家学派的代表人物,是道家学派的主要代表人物之一。

秋水时至,百川灌河;泾流之大,两涘渚崖之间不辩牛马。

于是焉河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己,顺流而东行,至于北海,东面而视,不见水端。

于是焉河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:“野语有之曰:‘闻道百,以为莫己若者。

’我之谓也。

且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷之义者,始吾弗信,今我睹子之难穷也,吾非至于子之门,则殆矣,吾长见笑于大方之家。

”北海若曰:“井鼃不可以语于海者,拘于虚也;夏虫不可以语于冰者,笃于时也;曲士不可以语于道者,束于教也。

今尔出于崖涘,观于大海,乃知尔丑,尔将可与语大理矣。

天下之水,莫大于海。

万川归之,不知何时止而不盈;尾闾泄之,不知何时已而不虚;春秋不变,水旱不知。

此其过江河之流,不可为量数。

而吾未尝以此自多者,自以比形于天地,而受气于阴阳,吾在天地之间,犹小石小木之在大山也。

方存乎见少,又奚以自多!计四海之在天地之间也,不似礨(lěi)空之在大泽乎?计中国之在海内不似稊米之在大(tài)仓乎?号物之数谓之万,人处一焉;人卒九州,谷食之所生,舟车之所通,人处一焉。

此其比万物也,不似毫末之在于马体乎?五帝之所连,三王之所争,仁人之所忧,任士之所劳,尽此矣!伯夷辞之以为名,仲尼语之以为博。

此其自多也,不似尔向之自多于水乎?”(1)时:按时令。

(2)灌:奔注。

河:黄河。

(3)泾:jīng通“径”直流的水波,此指水流。

(4)不辩:分不清。

(5)旋:转,改变。

(6)望洋:仰视的样子。

(7)伯夷:商孤竹君之子,与弟叔齐争让王位,被认为节义高尚之士。

(8)子:原指海神若,此指海水。

(9)长:永远。

大方之家:有学问的人。

(10)鼃:同蛙。

(11)虚:同“墟”,居住的地方。

《庄子》秋水原文、注释及解析〔原文〕秋水《庄子》秋水时至,百川灌河②,泾流之大③,两涘渚崖之间,不辩牛马④。

于是焉河伯欣然自喜⑤,以天下之美为尽在己。

顺流而东行,至于北海,东面而视,不见水端。

于是焉河伯始旋其面目⑥,望洋向若而叹曰⑦:“野语有之曰⑧,‘闻道百⑨,以为莫己若’者⑩,我之谓也。

且夫我尝闻少仲尼之闻而轻伯夷之义者(11),始吾弗信;今我睹子之难穷也(12),吾非至于子之门,则殆矣(13)。

吾长见笑于大方之家(14)。

”北海若曰:“井蛙不可以语于海者,拘于虚也(15);夏虫不可以语于冰者,笃于时也(16);曲士不可以语于道者,束于教也(17)。

今尔出于崖涘,观于大海,乃知尔丑(18),尔将可与语大理矣(19)。

天下之水,莫大于海。

万川归之,不知何时止而不盈;尾闾泄之,不知何时已而不虚(20);春秋不变,水旱不知。

此其过江河之流(21),不可为量数。

而吾未尝以此自多者(22),自以比形于天地,而受气于阴阳(23),吾在天地之间,犹小石小木之在大山也。

方存乎见少,又奚以自多(24)! 计四海之在天地之间也,不似礨空之在大泽乎(25)?计中国之在海内(26),不似稊米之在大仓乎(27)?号物之数谓之万,人处一焉(28);人卒九州(29),谷食之所生,舟车之所通,人处一焉;此其比万物也,不似豪末之在于马体乎(30)? 五帝之所连(31),三王之所争(32),仁人之所忧,任士之所劳(33),尽此矣(34)。

伯夷辞之以为名(35),仲尼语之以为博,此其自多也,不似尔向之自多于水乎(36)?”〔注释〕①本篇节选自《庄子·秋水》。

秋水,是本篇开头二字,用作篇题。

秋水,华北的雨季在秋天,雨季一到,河水暴涨,称为秋水。

时至,按季节到来。

时,指时令、季节。

②百川,泛指河流的众多。

川,河流。

河,黄河。

③泾(jing京)流,畅通无阻的流水。

泾,通。

④两涘(si似),两岸。

渚(zhu主),水中的沙洲。

崖,高岸。

庄子《秋水》(节选)课文主旨、内容分析与写作特点庄子《秋水》(节选)课文主旨、内容分析与写作特点秋水《庄子》课文主旨这篇课文节选自《庄子外篇》中《秋水》篇的前部分。

它以河神见海神为喻,说明个人的见识有限,经过比较,就会显示出自己的不足,如果骄傲自满,就难免贻笑大方。

内容分析全文可分为两层。

第一层(秋水时至至以天下之美为尽在己),写黄河的壮阔和河伯的骄傲自满。

第一句写黄河的壮阔。

秋水泛滥,百川灌河,是何等的雄壮;两渚崖之间,不辩牛马,是何等的开阔。

第二句写河伯的骄傲自满。

他暗暗地高兴,以天下之美为尽在己,一个天下,一个尽,把河伯那踌躇满志、飘飘然的神态描写得淋漓尽致。

两句之间,用了一个于是焉,说明河伯是在这个时候,在这种情况下欣然自喜的,等到他见到大海时又会是另一番景象。

第二层(顺流而东行至吾长见笑于大方之家),写河伯见到大海后自叹不如。

顺流而东行,至于北海,由第一层过渡到第二层。

写大海的广阔只用不见水端四字,然而与黄河的不辩牛马相比则不可同日而语。

两相对比,河伯认识到了自己的渺小,然后向海神若发出由衷的感叹。

这里又用了一个于是焉与第一层呼应,情况不同,时间不同,认识也就不同了。

河伯感叹的那番话,是作自我批评。

先引俗语闻道百,以为莫己若,批评自己以天下之美为尽在己的狂妄自大;然后说自己曾经不相信少仲尼之闻,而轻伯夷之义者,批评自己的盲目自大,如果不是看到大海的宽广,那自己的错误认识则永远也得不到改正;最后,河伯认为自己的浅陋将长久地被大方之家所耻笑。

写作特点这篇文章用河神见海神的寓言故事说明哲理,通篇都是设喻。

在写河神认识的前后变化时,用了对比的手法,如写黄河与北海的壮阔,前者是百川灌河,两渚崖之间,不辩牛马;后者是难穷不见水端。

写河伯的认识,先前是欣然自喜,后来是望洋向若而叹。

《秋水(节选)》原文、注释、译文及鉴赏[原文]秋水时①至,百川灌②河③。

泾流④之大,两涘⑤渚⑥崖⑦之间,不辩⑧牛马。

于是⑨焉⑩河伯(11)欣然自喜,以(12)天下之美为尽(13)在己。

顺流而东(14)行,至于北海,东面(15)而视(16),不见水端(17)。

于是焉河伯始(18)旋其面目(19),望洋(20)向若(21)而叹曰:“野语(22)有之(23)曰,‘闻道百(24),以为莫己若(25)’者,我之谓(26)也。

且夫(27)我尝闻少仲尼之闻(28),而轻伯夷之义(29)者,始吾弗信;今我睹子(30)之难穷(31)也,吾非至于子之门,则殆(32)矣。

吾长(33)见笑于(34)大方之家(35)。

”[注释]①时:按照时令,名词作状语。

②灌:注入,流入。

③河:古时专指黄河。

④泾(jìng)流:水流。

泾:水脉。

⑤涘(sì):水边,河岸。

⑥渚(zhǔ)水中的沙洲。

⑦崖:高峻的山边或岸边,这里指高的河岸。

⑧辩:同“辨”。

⑨于是:在这种情况下。

⑩焉:啊。

(11)河伯:传说中的黄河之神,名叫冯(píng)夷。

(12)以:认为。

(13)尽:全。

(14)东:向东,名词作状语。

(15)东面:即“面东”,朝东。

(16)视:远望。

(17)端:尽头。

(18)始:才。

(19)旋其面目:转过他的头来。

面目,借代头部。

另一种解释认为,北海在黄河之东,河伯“东面而视”才能望海,转过头来,只能望河,所以此处应理解为“改变了他的表情”,即由自傲变为惭愧。

(20)望洋:或作“盳洋”、“望羊”,连绵词,迷惘远视的样子。

(21)若:海神,即北海若。

(22)野语:俗语。

(23)之:此,指这样的话。

(24)闻道百:听到的道理很多。

道,道理。

百,泛指多。

(25)莫己若:即“莫若己”,没有谁比得上自己。

若,如,比得上。

(26)我之谓:即“谓我”,说的是我。

之,宾语提前的标志。

(27)且夫:表示进层的语气助词,可译为“而且”、“再说”。

《庄子·秋水》

【学习提示】(1)通过古今词义联系,掌握一些实词的用法。

(2)注意本文宾语前置的例子和“之”字的用法。

秋水時至,百川灌河,涇流之大【助詞,用在主語和形容詞性謂語之間,起強調作用。

再看其他例句:①古人有言曰:“雖鞭之長,不及馬腹。

”(《左传·宣公·十五年》)②成季之勋,宣孟之忠,而无后,为善者其惧矣。

(《左传·成公·八年》)③若德之秽,禳之何损?(《左传·昭公·三十》)④五帝之聖而死,三王之仁而死,五伯之賢而死,

涘渚崖之間,不辯烏獲之力而死,奔、育之勇而死。

(《战国策·秦策三》)】,兩

牛馬。

於是焉河伯欣然自喜,以天下之美為盡在己。

順流而東行,至於北海,東面而視,不見水端,於是焉河伯始旋其面目,望洋向若而歎曰∶“野語有之曰∶‘聞道百以為莫己若者’,我之謂也。

且夫我嘗聞少仲尼之聞而輕伯夷之義者,始吾弗信;今我睹子之難窮也,吾非至於子之門,則殆矣。

吾長見笑於大方之家。

”

北海若曰∶“井鼃不可以語於海者,拘於虛也;夏蟲不可以語於冰者,篤於時也;曲士不可以語於道者,束於教也。

今爾出於崖涘,觀於大海,乃知爾醜,爾將可與語大理矣。

天下之水,莫大於海,萬川歸之,不知何時止而不盈;尾閭泄之,不知何時已而不虛【“盈”“虚”是一组反义词。

如:王勃《滕王閣序》:“天高地迥,覺宇宙之無窮;興盡悲來,識盈虛之有數。

”】,春秋不變,水旱不知。

此其過江河之流,不可為量數。

而吾未嘗以此自多【语法结构同“自信、自满、自卑、自高自大”】者,自以比(通“庇”,寄託,依附)形於天地而受氣於陰陽,吾在天地之間,猶小石小木之

在大山【“之”取消句子獨立性,作句子的賓語】也,方存乎見少【可討論“見”的用法:是名詞見識還是表示被動?】,又奚以自多!計四海之在天地之間【“之”取消句子獨立性,作句子的主語】也,不似礨空之在大澤【“之”取消句子獨立性,作句子的賓語】乎?計中國之在海內,不似稊米之在大倉乎?號物之數謂之萬,人處一焉;人卒九州,穀食之所生,舟車之所通,人處一焉;此其比萬物也,不似豪末之在於馬體乎?五帝之所連,三王之所爭,仁人之所憂,任士之所勞,盡此矣。

伯夷辭之以為名,仲尼語之以為博,此其自多也,不似爾向之自多於水【“之”取消句子獨立性,作句子的賓語】乎?”

【作業】思考下列句子中“之”的用法:

(1)今我睹子之難窮也,吾非至於子之門,則殆矣。

《莊子·秋水》

(2)士之耽兮,猶可說也。

女之耽兮,不可說也。

(《詩經·衛風·氓》)

(3)忌聞以為有一子之孝,不如有五子之孝。

(《戰國策·齊一》)(4)臣之壯也,猶不如人;今老矣,無能為也已。

(《左傳·僖公三十年》)

(5)天下皆知美之為美,斯惡矣。

(《老子》)

(6)君子之仕也,行其義也。

(《論語·微子》)

(7)上之不能納忠效信,有奇策才力之譽。

(《報任安書》)

(8)願陛下託臣討賊興復之效,不效則治臣之罪,以告先帝之靈。

(《出師表》)

(9)唐虞之隆,殷周之盛,仲尼之業,已試之效者也。

(《漢書·藝文志》)。