首因效应

- 格式:ppt

- 大小:799.00 KB

- 文档页数:13

好的开始是成功的一半:首因效应名词点击首因效应是指人们与人交往时给对方留下的第一印象,在对方的头脑中占据主导地位的现象。

首因效应也叫首次效应、优先效应或第一印象效应。

经典案例美国社会心理学家洛钦斯1957年以试验证明白首因效应的存在。

他以两段杜撰的故事为试验材料,故事描写的是一个叫詹姆的同学的生活片断。

这两段故事将詹姆描述成两种完全相反的性格:一段故事中把詹姆描写成一个热忱并且外向的人;另一段故事则把他写成一个冷淡而内向的人。

第一段故事是这样写的:詹姆走出家门去买文具,他和他的两个伴侣一起走在布满阳光的公路上,他们一边走一边晒太阳。

詹姆走进一家文具店,店里挤满了人,他一边等待着店员来为他服务,一边和熟人谈天。

他买好文具在向外走的途中又遇到了一位熟人,于是就停下来和伴侣打招呼,后来告辞了伴侣就走向学校。

在路上他又遇到了一个前天晚上刚熟悉的女孩子,他们说了几句话后就分手告辞了。

其次段故事却是这样描述的:放学后,詹姆独自离开教室走出了校门,他走在回家的路上,路上阳光特别刺眼,詹姆走在公路阴凉的一边。

他观察路上迎面而来的是前天晚上遇到过的那个美丽的女孩。

詹姆穿过公路进了一家饮食店,店里挤满了同学,他留意到那儿有几张熟识的面孔,詹姆宁静地等待着,直到引起柜台服务员地留意之后才买了饮料,他坐在一张靠墙边的椅子上喝着饮料,喝完之后他就回家去了。

然后洛钦斯把这两段故事进行了排列组合:第一种组合是将描述詹姆性格热忱外向的材料放在前面,描写他性格内向的材料放在后面;其次种是将描述詹姆性格冷淡内向的材料放在前面,描写他性非常向的材料放在后面;第三种是只显示那段描写詹姆热忱外向的故事;第四种是只显示那段描写他冷淡内向的故事。

洛钦斯将这四种组合的材料,分别让四组水平相当的同学阅读,并让他们对詹姆的性格进行评价。

结果表明,第一组被试中有一半以上的人认为詹姆是个比较热忱而外向的人;其次组则有一半以上的人认为詹姆是个冷淡内向的人;而第三组绝大多数的人认为詹姆是外向的人;第四组几乎全部人都认为詹姆是一个冷淡内向的人。

什么是首因效应当人们第一次与某物或某人相接触时会留下深刻印象。

首因效应也叫首次效应、优先效应或“第一印象”效应。

它是指当人们第一次与某物或某人相接触时会留下深刻印象。

第一印象作用最强,持续的时间也长,比以后得到的信息对于事物整个印象产生的作用更强。

首因,即指首次认知客体而在脑中留下的“第一印象”。

首因效应,是指个体在社会认知过程中,通过“第一印象”最先输入的信息对客体以后的认知产生的影响作用,实际上就是指“第一印象”的影响力。

第一印象效应是一个妇孺皆知的道理,为官者总是很留意烧好上任之初的“三把火”,平民百姓也深知“下马威”的妙用,每个人都力图给别人留下良好的“第一印象”。

第一印象,是在短时间内以片面的资料为依据形成的印象,心理学讨论发觉,与一个人初次会面,45秒钟内就能产生第一印象。

这一最先的印象对他人的社会知觉产生较强的影响,并且在对方的头脑中形成并占据着主导地位。

烽火猎聘资深顾问就曾经指出:“保持和复现,在很大程度上依靠于有关的心理活动第一次消失时留意和爱好的强度。

”并且这种先入为主的第一印象是人的普遍的主观性倾向,会直接影响到以后的一系列行为。

试验心理学讨论表明,外界信息输入大脑时的挨次,在打算认知效果的作用上是不容忽视的。

最先输入的信息作用最大,最终输入的信息也起较大作用。

大脑处理信息的这种特点是形成首因效应的内在缘由。

首因效应本质上是一种优先效应,当不同的信息结合在一起的时候,人们总是倾向于重视前面的信息。

即使人们同样重视了后面的信息,也会认为后面的信息是非本质的、偶然的,人们习惯于根据前面的信息解释后面的信息,即使后面的信息与前面的信息不全都,也会屈从于前面的信息,以形成整体全都的印象。

在生活节奏犹如飞速奔驰的列车的现代社会,很少有人会情愿花更多的时间去了解、证明一个留给他不美妙第一印象的人。

心理学家认为,由于第一印象主要是性别、年龄、衣着、姿态、面部表情等“外部特征”。

一般状况下,一个人的体态、姿态、谈吐、衣着装扮等都在肯定程度上反映出这个人的内在素养和其它共性特征,不管暴发户怎么刻意修饰自己,举手投足之间都不行能有世家子弟的优雅,总会在不经意中“露出马脚”,由于文化的浸染是装不出来的。

首因效应(第一印象)首因效应即首次或最先的印象,是我们日常生活中所说的第一印象。

首因效应是指在社会知觉过程中,最先印象对人的知觉具有重要的影响,如某人在初次会面时给人留下了良好的印象,这种印象就会在很长一段时间内影响人们对他以后的一系列心理与行为特征的解释。

首因效应的存在使得人们对他人的社会知觉往往表现出这样的倾向,即当人们刚刚获取了有关他人的少量信息,就力图对他人的另外一些特征进行推理、判断,以期形成有关他人的统一、一致的印象。

有人做过这样的研究,分别向两组乘务员介绍一个陌生人,对甲组先说这个人性格开朗,然后又介绍他性格内向;对乙组,则先说这个人性格内向,然后又介绍他性格开朗。

结果,甲组乘务员因为“第一印象”是“性格开朗”,普遍认为这个陌生人性格开朗;而乙组乘务员因为“第一印象”是“性格内向”,普遍认为陌生人性格内向。

这种情况也广泛地存在旅客服务之中,在旅客服务过程中,由于乘务员与旅客的交往多数是一次性交往,所以服务中的首因效应更为突出和普遍。

乘务员特别是车站工作人员,要了解和掌握旅客服务知觉中的首因效应,就要努力展示自己工作状态中最佳的言行,给旅客留下良好的第一印象。

(1)如何塑造良好的第一印象。

①态度。

要想产生好印象,就必须采取正确的态度。

把积极乐观的态度传达出去,就会立即得到同样积极的回应。

一个容易令人接受的表情或一句恰当的话都能表达这种态度。

怀着热情走进任何场合都能得到最佳的回应。

旅客向你走来时,如果你可以抬起头并露出真诚的微笑,就会轻易赢得一个好印象。

你首先要喜欢见到旅客,其次要享受你的工作,这两点会把你的信心推向新的高度。

第一印象是否完美,衡量标准是人们对你做出的回应。

进一步说,你要对这些回应做出迅速的判断并消化吸收,这样才能确认是否应该让这个印象在旅客心中保持下去。

②姿势。

态度和姿势之间是有联系的。

在形容正确的姿势时人们经常使用“优美”和“高雅”这样的词汇。

不良的姿势不仅能引起健康问题,还能传达一种拒人于千里之外的感觉。

首因效应由美国心理学家洛钦斯首先提出的,也叫首次效应、优先效应或第一印象效应,指交往双方形成的第一次印象对今后交往关系的影响,也即是“先入为主”带来的效果。

虽然这些第一印象并非总是正确的,但却是最鲜明、最牢固的,并且决定着以后双方交往的进程。

如果一个人在初次见面时给人留下良好的印象,那么人们就愿意和他接近,彼此也能较快地取得相互了解,并会影响人们对他以后一系列行为和表现的解释。

反之,对于一个初次见面就引起对方反感的人,即使由于各种原因难以避免与之接触,人们也会对之很冷淡,在极端的情况下,甚至会在心理上和实际行为中与之产生对抗状态。

产生原因首因效应是指个体在社会认知过程中,通过“第一印象”最先输入的信息对客体以后的认知产生的影响作用。

对于这种因信息输入顺序而产生的效应的现象,有种种不同的原因解释。

一种解释认为,最先接受的信息所形成的最初印象,构成脑中的核心知识或记忆图式。

后输入的其他信息只是被整合到这个记忆图式中去,即这是一种同化模式,后续的信息被同化进了由最先输入的信息所形成的记忆结构中,因此后续的新的信息也就具有了先前信息的属性痕迹。

另一种解释是以注意机制原理为基础的,该解释认为,最先接受的信息没有受到任何干扰地得到了更多的注意,信息加工精细;而后续的信息则易受忽视,信息加工粗略。

实验心理学研究表明,外界信息输入大脑时的顺序,在决定认知效果的作用上是不容忽视的。

最先输入的信息作用最大,最后输入的信息也起较大作用。

大脑处理信息的这种特点是形成首因效应的内在原因。

首因效应本质上是一种优先效应,当不同的信息结合在一起的时候,人们总是倾向于重视前面的信息。

即使人们同样重视了后面的信息,也会认为后面的信息是非本质的、偶然的,人们习惯于按照前面的信息解释后面的信息,即使后面的信息与前面的信息不一致,也会屈从于前面的信息,以形成整体一致的印象。

当不同的信息结合在一起的时候,人们总是倾向于重视前面的信息。

![名词说明:首因效应远因效应晕轮效应[精华]](https://uimg.taocdn.com/36c97b47f11dc281e53a580216fc700abb685277.webp)

名词解释:首因效应近因效应晕轮效应进行人际交往,除了自我认知外,对他人的认知也是十分重要的。

在认知他人,形成有关他人印象的过程中,由于人际认知的心理效应作用,往往会发生这样那样的偏见。

一位哲人说过:“偏见比无知离真理更远。

”人际知觉偏见,很有纠正的必要,因为只有在健康的无偏见的社会环境中,人与人之间才能和睦相处。

了解和研究这些人际知觉的“误区”,有助于克服对他人认知的偏见。

1、首因效应。

所谓首因效应是指在人际知觉中,人对人的第一印象。

第一印象不管正确与否,总是鲜明、牢固的,往往左右着对对方的评价。

一般人通常根据第一印象将他人归类,然后再根据这一类别系统的特点对此人加以推论与作出判断。

通常所说的“先入为主”,便是这个意思。

显然,这种首因效应作用过大,便可能导致人际知觉上的失误。

即一个人如果一开始给人留下好印象,那么可能一直就是好的;一个人如果一开始给人留下坏印象,则可能一直就是坏的。

这种心理效应的产生带有一定的必然性。

这是因为人们在接受外界事物的不同刺激时,对第一次刺激反应的强度和灵敏度相对于此后不同类型的刺激来说要大;而且第一次刺激在人们大脑里的反应,会形成一种分析、综合、解决问题的非自觉的心理倾向性或准备性,即所谓思维定势现象。

它对解决同类问题是有利的,对解决变化型问题则起到消极作用。

我们懂得了这种心理学原理,就可以有效地防止首因效应的消极作用。

2、近因效应。

所谓近因效应是指在人际沟通过程中,知觉对象最近给人留下的印象。

例如,某人本来工作挺积极,表现很好,而最近工作出了差错,由于近因效应的作用,有些人容易只看到眼前的表现,对他作出表现差的评价。

再如,一个平时表现一般的人,突然做了一件好事,有些人往往会对其刮目相看,并肯定他以往的一贯表现。

这种人际知觉的一左一右,均是近因效应的典型表现。

这种偏差的产生有两个条件:一是“近因”与“远因”相比,一般地说,客观上对人的刺激要强一些,给人留下的印象清晰,会冲淡过去所获得的有关印象。

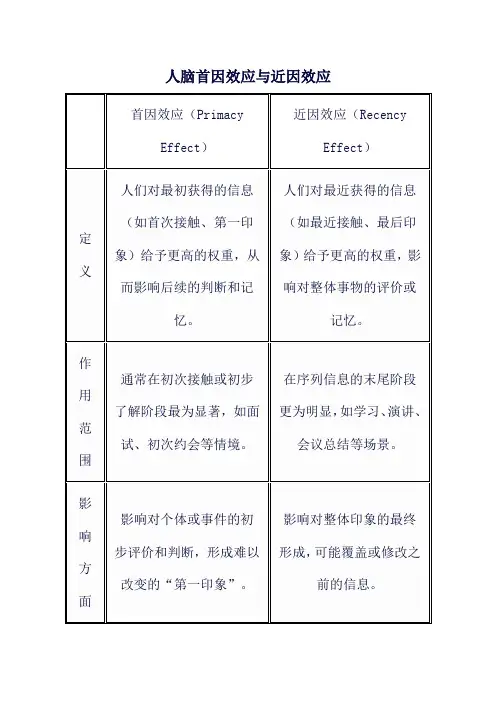

首因效应和近因效应的区别首因效应和近因效应是两种矛盾但又紧密的效应概念,经常容易混淆,下面就几个不同点进行区别分析:一、性质不同1、首因效应:指交往双方形成的第一次印象对今后交往关系的影响,也即是先入为主带来的效果。

2、近因效应:与首因效应相反,是指在多种刺激一次出现的时候,印象的形成主要取决于后来出现的刺激,即交往过程中,我们对他人最新的认识占了主体地位,掩盖了以往形成的对他人的评价。

二、产生原因不同1、首因效应:一种解释认为,最先接受的信息所形成的最初印象,构成脑中的核心知识或记忆图式。

后输入的其他信息只是被整合到这个记忆图式中去,即这是一种同化模式,后续的信息被同化进了由最先输入的信息所形成的记忆结构中,因此后续的新的信息也就具有了先前信息的属性痕迹。

2、近因效应:原因在于前面的信息在记忆中逐渐模糊,从而使信息在短时记忆中更为突出。

三、特点不同1、首因效应:对于一个初次见面就引起对方反感的人,即使由于各种原因难以避免与之接触,人们也会对之很冷淡,在极端的情况下,甚至会在心理上和实际行为中与之产生对抗状态。

2、近因效应:受近因效应的影响,有的人往往改变原有看法,作出错误判断,如有的企业组织一直因某职工见义勇为受到媒体和上级的表扬,就被认为一贯重视思想政治教育,用一时一事来肯定或否定一个企业的全面工作,很容易片面、失误。

首因效应与近因效应的看似矛盾,其实仔细分析起来并不矛盾。

因为如果一个人评价另外一个不太熟悉的人,那么首因效应发挥的作用会更大,如果一个人评价另外一个特别熟悉的人,或者是朋友,那么他的近因效应就会发挥更大作用。

因为他正认识的这几年中某个更完整的印象会把首因效应覆盖掉。

了解了首因效应与近因效应运用于实际生活中,我们可以更好地看待一个人而不被他的一些外在行为受影响,可以放下更多的评判。

首因效应和锚定效应1. 什么是首因效应?首因效应,指的是人们在形成判断或印象时,会更倾向于考虑最早接收到的信息,而忽视后续的信息。

也就是说,我们很容易被第一个信息所影响,并将其作为整个判断的基准点。

这种现象可以出现在各种人际互动中,比如在面试、交友、恋爱等场合。

2. 首因效应的原因首因效应的产生是由于人类的认知特点所决定的。

我们的大脑总是想尽快得出结论,因为这样可以更快的应对外界环境。

同时,在需要快速反应时,我们会寻找最熟悉的信息,而这些最熟悉的信息通常是首次接收到的信息。

此外,人类的注意力也会倾向于第一个信息,因为这个时候人们的大脑处于一种警觉状态,以便掌握当前的情况,响应得更快。

3. 首因效应的影响首因效应可以对人们的判断和决策产生不可忽视的影响。

比如,在面试时,面试官可能会在最开始给你一个印象,而这个印象很有可能影响后面的面试过程。

同样,在交友、恋爱过程中,第一印象也非常重要。

除了对人际关系的影响外,首因效应甚至会影响我们对某些产品或服务的看法。

在购物中,店家往往会在门口陈列某些商品,让顾客在第一时间看到,就是为了产生这种效应。

4. 首因效应如何避免尽管首因效应是一个普遍存在于人类认知中的现象,但是我们可以采取一些方法来避免其对判断和决策的影响。

以下是一些常见的方法:1. 提醒自己注意后续信息,不要仅仅受第一个印象的影响。

2. 寻找更多的信息作为参考,不要轻易对某个情况做出决定。

3. 在判断某个产品或服务时,不仅仅看第一个条目,而是要看所有的条目,做出全面的客观评价。

5. 什么是锚定效应?锚定效应,指的是人们在做决策时,会受到某个固定比较基准的影响,这个固定比较基准被称为“锚点”。

人们会偏离这个锚点去做决策,从而导致决策的结果受到锚点的影响。

比如,在购物中,商家通常会将某些产品的价格标在门前,这个价格就是锚点。

这个时候,如果你看到这个价格,那么你就会对其他的价格产生某种程度上的期待。

如果另一个产品的价格比这个标价低,那么你很可能会认为这是一个性价比非常高的产品,而如果另一个产品的价格比这个标价高,那么你可能会觉得这个产品不值得购买。

什么是首因效应问题:什么是首因效应?答案:首因效应是指个体在社会认知过程中,透过“第一印象”最先输入的信息对客体以后的认知产生的影响作用。

【相关阅读】首因效应(PrimacyEffect),也称为第一印象作用,或先入为主效应。

是指个体在社会认知过程中,透过“第一印象”最先输入的信息对客体以后的认知产生的影响作用。

第一印象作用最强,持续的时间也长,比以后得到的信息对于事物整个印象产生的作用更强。

首因效应与近因效应是由美国心理学家洛钦斯首先提出的。

它们反映了人际交往中主体信息出现的次序对印象构成所产生的影响。

首因效应是指人际交往中给人留下的第一印象至关重要,对印象的构成影响很大。

定义首因效应与近因效应是由美国心理学家洛钦斯首先提出的。

它们反映了人际交往中主体信息出现的次序对印象构成所产生的影响。

首因效应是指人际交往中给人留下的第一印象至关重要,对印象的构成影响很大。

基本介绍在社会认知中,个体获得对方第一印象的认知线索往往成为以后认知与评价的重要根据。

首因效应的影响作用能够在必须程度上得到控制。

首因效应的产生与个体的社会经历、社交经验的丰富程度有关。

如果个体的社会经历丰富、社会阅历深厚、社会知识充实,则会将首因效应的作用控制在最低限度;另外,透过学习,在理智的层面上认识首因效应,明确首因效应获得的评价,一般都只是在依据对象的一些表面的非本质的特征基础上而做出的评价,这种评价应当在以后的进一步交往认知中不断地予以修正完善,也就是说,第一印象并不是无法改变,也不是难以改变的。

首因效应是指最初接触到的信息所构成的印象对我们以后的行为活动和评价的影响,实际上指的就是“第一印象”的影响。

第一印象效应是一个妇孺皆知的道理,为官者总是很注意烧好上任之初的“三把火”,平民百姓也深知“下马威”的妙用,每个人都力图给别人留下良好的“第一印象”……心理学家认为,由于第一印象主要是性别、年龄、衣着、姿势、面部表情等“外部特征”。

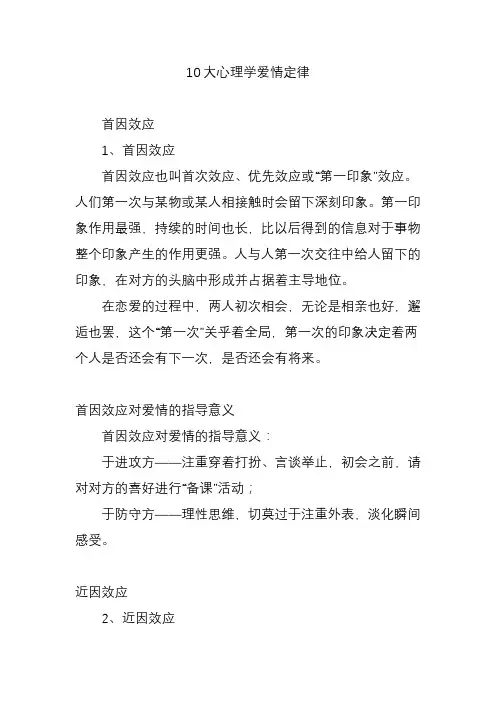

10大心理学爱情定律首因效应1、首因效应首因效应也叫首次效应、优先效应或“第一印象”效应。

人们第一次与某物或某人相接触时会留下深刻印象。

第一印象作用最强,持续的时间也长,比以后得到的信息对于事物整个印象产生的作用更强。

人与人第一次交往中给人留下的印象,在对方的头脑中形成并占据着主导地位。

在恋爱的过程中,两人初次相会,无论是相亲也好,邂逅也罢,这个“第一次”关乎着全局,第一次的印象决定着两个人是否还会有下一次,是否还会有将来。

首因效应对爱情的指导意义首因效应对爱情的指导意义:于进攻方——注重穿着打扮、言谈举止,初会之前,请对对方的喜好进行“备课”活动;于防守方——理性思维,切莫过于注重外表,淡化瞬间感受。

近因效应2、近因效应所谓近因效应,与首因效应相反,是指在多种刺激依次出现的时候,印象的形成主要取决于后来出现的刺激,即交往过程中,我们对他人最近、最新的认识占了主体地位,掩盖了以往形成的对他人的评价,因此,也称为“新颖效应”。

在与人的交往中,一个人最近的表现在脑中形成的印象最为深刻。

在爱情过程中,最近交往产生的感觉直接影响着一个人对爱情的判断。

近因效应对爱情的指导意义近因效应对爱情的指导意义:于进攻方——穷追不舍之后,嘎然而止,给对方一段时间,让她回顾一下你的优点,让她充分注意到你存在的意义;于防守方——纵观全局,冷静思维,切莫为对方的“某一次”而感动。

马赫带现象3、马赫带现象马赫带现象是一种视觉现象,人们在明暗变化的边界,常常在亮区看到一条更亮的光带,而在暗区看到一条更暗的线条。

这就是马赫带现象,马赫带不是由于刺激能量的分布,而是由于神经网络对视觉信息进行加工的结果。

同样,当人们量化爱情的时候,也不自觉地对爱情信息进行了主观上的加工。

在有对比的情况下,优点可能会被无限放大,缺点也能被无限放大;而在没有对比的情况下,优点可能会被忽视,缺点也可能会被忽视。

对爱情、对一个人的考察因此而偏差很大。

马赫带现象对爱情的指导意义马赫带现象对爱情的指导意义:于进攻方——找一个“对比点”,充分展示自己的优点,同时避免关于自己缺点的任何对比;于防守方——客观地评价一个人、一件事,不要盲目地进行对比。

首因效应我们生活在一个被称之为“30秒文化”的世界中,电视、网络各种没同意的高度发达使我们一个个都成了形象分析专家,不论我们自己愿意与否,别人都会对我们的长相、衣着、说话方式、处世态度进行评判,因此我们必须重视首因效应。

有时候一个人会在3分钟内失去生活的信心,有时候一个人给别人的第一印象会在30秒内完成,有时候一笔交易会因为一个美丽的微笑而完成。

这些都体现了第一印象的重要性,运用心理学上的专业术语就是首因效应。

首因,是指首次认知客体而在脑中留下的第一印象。

首因效应,是人与人第一次交往中给人留下的印象在对方的头脑中形成并占据着主导地位的效应。

首因效应也叫首次效应、优先效应或第一印象效应。

个体在社会认知过程中,通过“第一印象”最先输入的信息对客体以后的认知产生的影响作用,第一印象一经建立,对其后的信息的组织、理解有较强的定向作用,个体对后续信息的解释往往是通过第一印象来完成的。

因此我们必须重视第一印象的作用。

我们先来看两个例子案例实验一个新闻系的毕业生正急于寻找工作。

一天,他到某报社对总编说:“你们需要一个编辑吗?”“不需要!”“那么记者呢?”“不需要!”“那么排字工人、校对呢?”“不,我们现在什么空缺也没有了。

”“那么,你们一定需要这个东西。

”说着他从公文包中拿出一块精致的小牌子,上面写着“额满,暂不雇佣”。

总编看了看牌子,微笑着点了点头,说:“如果你愿意,可以到我们广告部工作。

”这个大学生通过自己制作的牌子表达了自己的机智和乐观,给总编留下了美好的“第一印象”,引起其极大的兴趣,从而为自己赢得了一份满意的工作。

就是“第一印象”的微妙作用。

无独有偶,美国总统林肯也曾因为相貌偏见拒绝了朋友推荐的一位才识过人的阁员。

当朋友愤怒的责怪林肯以貌取人,说任何人都无法为自己的天生脸孔负责时,林肯说:“一个人过了四十岁,就应该为自己的面孔负责。

”虽然林肯以貌取人也有其可圈可点之处,我们却不能忽视第一印象的巨大影响作用,因而必须通过提高自身修养来整饰自己的形象,为将来的成功奠定基础,搭好台阶。

《什么是首因效应》问题:什么是首因效应?答案:首因效应是指个体在社会认知过程中,透过第一印象最先输入的信息对客体以后的认知产生的影响作用。

【相关阅读】首因效应(PrimacyEffect),也称为第一印象作用,或先入为主效应。

是指个体在社会认知过程中,透过第一印象最先输入的信息对客体以后的认知产生的影响作用。

第一印象作用最强,持续的时间也长,比以后得到的信息对于事物整个印象产生的作用更强。

首因效应与近因效应是由美国心理学家洛钦斯首先提出的。

它们反映了人际交往中主体信息出现的次序对印象构成所产生的影响。

首因效应是指人际交往中给人留下的第一印象至关重要,对印象的构成影响很大。

定义首因效应与近因效应是由美国心理学家洛钦斯首先提出的。

它们反映了人际交往中主体信息出现的次序对印象构成所产生的影响。

首因效应是指人际交往中给人留下的第一印象至关重要,对印象的构成影响很大。

基本介绍在社会认知中,个体获得对方第一印象的认知线索往往成为以后认知与评价的重要根据。

首因效应的影响作用能够在必须程度上得到控制。

首因效应的产生与个体的社会经历、社交经验的丰富程度有关。

如果个体的社会经历丰富、社会阅历深厚、社会知识充实,则会将首因效应的作用控制在最低限度;另外,透过学习,在理智的层面上认识首因效应,明确首因效应获得的评价,一般都只是在依据对象的一些表面的非本质的特征基础上而做出的评价,这种评价应当在以后的进一步交往认知中不断地予以修正完善,也就是说,第一印象并不是无法改变,也不是难以改变的。

首因效应是指最初接触到的信息所构成的印象对我们以后的行为活动和评价的影响,实际上指的就是第一印象的影响。

第一印象效应是一个妇孺皆知的道理,为官者总是很注意烧好上任之初的三把火,平民百姓也深知下马威的妙用,每个人都力图给别人留下良好的第一印象心理学家认为,由于第一印象主要是性别、年龄、衣着、姿势、面部表情等外部特征。

一般状况下,一个人的体态、姿势、谈吐、衣着打扮等都在必须程度上反映出这个人的内在素养和其它个性特征,不管暴发户怎样刻意修饰自我,举手投足之间都不可能有世家子弟的优雅,总会在不经意中露出马脚,因为文化的浸染装不出来的。

护理礼仪首因效应名词解释

首因效应是指人们在对他人进行认知和评价时,更倾向于依赖初次接触时获得的信息,而不是后续的信息。

在护理礼仪中,首因效应同样重要。

在患者对护士的认知和评价中,初次接触的护理礼仪质量往往决定了患者对护士的整体印象。

因此,护士在护理过程中需要注重首因效应,通过外表、言语和行为等方面来展示自己的专业素养和礼仪水平,以赢得患者的信任和尊重。

同时,护士还需要注重细节,如注意言谈举止、态度和蔼、使用恰当的肢体语言和口头表达等,以让患者感受到自己的尊重和关心。

这样,患者才会更愿意与护士沟通,更愿意接受护士的治疗和护理。

首因效应反差效应首因效应与反差效应引言:人们在日常生活中经常会受到各种各样的影响,其中包括首因效应和反差效应。

首因效应指的是第一次接触到某个信息或体验时所产生的印象对我们后续的判断和行为有较大的影响;而反差效应则是指相对于前一次的体验或印象,后续的体验或印象与之相比产生的反差效应。

本文将对首因效应和反差效应进行详细探讨。

一、首因效应首因效应是心理学中一个被广泛研究的现象,它表明第一次接触到的信息或体验对我们的判断和行为产生了影响。

当我们初次接触到某个事物时,首次的印象会在我们的心智中留下深刻的烙印。

这是因为我们的大脑在处理信息时会倾向于以前的经验为基础来进行判断和决策。

首因效应在各个领域都有应用。

在社交交往中,初次印象往往能够对我们对他人的评价产生长期影响。

比如,如果我们初次见到一个人时他给我们留下了友善和亲切的印象,那么我们可能会认为他是一个友好的人,并在接下来的交流中持有这样的看法。

而如果我们初次见到的印象是冷漠和不友善的,我们可能会对此人产生戒备心理。

类似地,在商业领域中,产品的首次印象对于消费者的购买决策也有重要影响。

如果产品的首次印象给人以高品质和专业的感觉,那么消费者更有可能购买该产品。

二、反差效应反差效应是相对于前一次的体验或印象,后续的体验或印象与之相比所产生的强烈对比效应。

当我们对某个事物的印象发生改变时,这种改变往往会引发我们对后续情况的反应。

例如,当我们在一个热天里待了很长时间后,进入一个空调房间会感到更加凉爽;而当我们在一个寒冷的冬天里待了很长时间后,进入一个温暖的房间会感到更加舒适。

这种更强烈的对比效应就是反差效应。

反差效应还可以应用于广告和销售策略中。

当一个产品的价格经过一段时间的涨幅后,突然降价会引起消费者的注意并激发购买欲望。

这是因为相对于涨价前的价格,降价后的价格给人以更大的优惠感,从而产生了反差效应。

类似地,产品的外观设计和包装也可以利用反差效应来吸引消费者的眼球。