食品生物技术概论

- 格式:docx

- 大小:20.49 KB

- 文档页数:7

食品生物技术概论实验指导北京师范大学珠海分校二零一一年九月目录实验一果酒的酿造及感官评价实验二蛋糕的制作与品质鉴定实验三果酱(苹果酱)的制作实验四碳酸茶饮料的制作实验五辣椒味口香糖的制作实验六肉铺的加工实验七低脂雪糕的制作实验八纳豆的制作实验一果酒的酿造及感官评价一、实验目的学习并掌握酸果酒的酿造的基本原理和方法。

二、实验原理酵母分为天然酵母和人工培养酵母两种。

天然酵母即野生酵母,常附着在果皮上。

果汁在酵母菌作用下将中的葡萄糖发酵生成酒精并且产生二氧化碳。

当前发酵结束后,对果酒进行过滤,控制温度,进行后发酵,可进一步提高酒的品质和口味。

为了保证酵母菌发酵纯正,防止或抑制其它杂菌的活动,必需对果汁进行二氧化硫处理。

二氧化硫可以抑制大部份杂菌的活动,但不影响正常酵母的活动,它具有对果酒汁进行杀菌,澄清,抗氧化,溶解和增酸的作用。

三、材料和设备瓷盘、500ml三角瓶(每组3)、1ml吸管、角勺、玻棒、台秤、糖度计、吸球、2层纱布、试纸(pH3.5)、天平、100ml烧杯、100ml量筒、水浴锅等鲜葡萄、猕猴桃、果酒活性干酵母、蔗糖、亚硫酸四、实验内容1、选料:葡萄(选择充分成熟、色泽鲜艳、无病和无霉烂的果实为原料,去掉杂质并冲洗干净表面的泥土。

)2、破碎:葡萄:去除梗,清水洗涤,凉干。

挤破果实,每个处理1瓶,每瓶装0.5斤葡萄,测糖度,测pH值。

3、调糖;先测定果浆的含糖量,按生成1%酒精需要1.7%糖的比例进行调糖,添加能产生约10%酒精的蔗糖,搅拌溶解。

4、二氧化硫和果胶酶处理:二氧化硫的添加常在破碎时或果汁入罐发酵前一次加入,这样杀菌效果较好。

一般常用6%的亚硫酸H2SO3来获得SO2,一般用量是每升果汁加入1 mL亚硫酸。

猕猴桃果实较硬,需加果胶酶处理,加入量为1%。

5、活性干酵母活化:按1g/L的用量,称取活性干酵母,在40℃温水中加入10%的活性干酵母,静止复水活化,8 min轻轻搅拌一次,活化20 min后,加入处理葡萄果汁1和猕猴桃果汁中。

1、食品生物技术的基本概念:食品生物技术是现代生物技术在食品领域中的应用,是指以现代生命科学的研究成果为基础,结合现代工程技术手段和其他学科的研究成果,用全新的方法和手段设计新型的食品和食品原料的技术。

2、食品生物技术的研究内容:基因工程、细胞工程、蛋白质工程、酶工程、发酵工程、生物技术下游技术、现代分子检测技术。

3、食品生物技术核心和基础:基因工程技术。

4、食品生物技术作用:○1设计新型的食品及其食品原料○2为发酵工业提供品质优良的工程菌种,促进发酵工业发展○3开发新型的对人类有益的蛋白质和酶○4促进功能因子的提取技术的发展○5改变传统的食品加工工艺,提升食品的品质○6食品分析和保鲜○7处理食品工业废水。

5、基因工程的操作步骤:○1在供体细胞中用限制性内切酶切割基因,以分离出含有特定的基因片段或人工合成目的基因并制备运载体(质粒、病毒、噬菌体)○2把获得的目的基因与制备好的运载体用DNA 连接酶连接组成重组体○3把重组体引入宿主细胞○4筛选、鉴定出含有外源目的基因的菌体或个体。

6、食品DNA 提取的方法:CTAB 法和SDS 法。

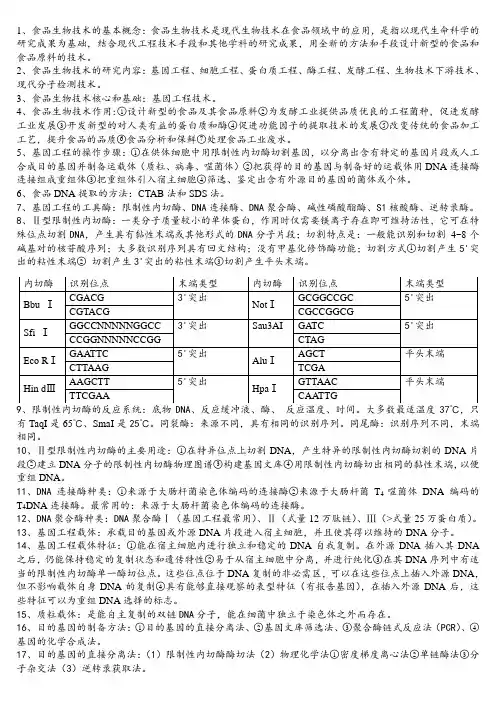

7、基因工程的工具酶:限制性内切酶、DNA 连接酶、DNA 聚合酶、碱性磷酸酯酶、S1核酸酶、逆转录酶。

8、Ⅱ型限制性内切酶:一类分子质量较小的单体蛋白,作用时仅需要镁离子存在即可维持活性,它可在特殊位点切割DNA ,产生具有黏性末端或其他形式的DNA 分子片段;切割特点是:一般能识别和切割 4~8个碱基对的核苷酸序列;大多数识别序列具有回文结构;没有甲基化修饰酶功能;切割方式○1切割产生5'突出的粘性末端○2 切割产生3'突出的粘性末端○3切割产生平头末端。

9、限制性内切酶的反应系统:底物DNA 、反应缓冲液、酶、 反应温度、时间。

大多数最适温度37℃,只有TaqI 是65℃、SmaI 是25℃。

同裂酶:来源不同,具有相同的识别序列。

同尾酶:识别序列不同,末端相同。

食品生物技术概论一、名词解释1.萃取:利用两个互不相溶的液相中各组分溶解度不同,从而达到分离的目的。

2.载体:携带外援基因进入受体细胞的运载工具。

3.生物反应器:利用酶或生物体所具有的生物功能再体外进行生化反应的装置系统。

4.探针:化学及生物学意义上能与特定的靶分子发生特异性作用并可背特殊方法所测定的分子,抗体—抗原,抗生物素蛋白—生物素。

5.临界氧浓度:如果培养基中不存在其他限制性基质时影响好氧性微生物生长繁殖的最低溶解氧浓度。

6.基因工程: 是指按人们的需要,用类似工程设计的方法将不同来源的基因,在体外构建杂种DNA分子,然后导入受体细胞,并在受体细胞内复制转录和表达的操作,又称DNA重组技术。

7.细胞工程:是指以细胞为基本单位,在体外条件下进行培养、繁殖或人为地使细胞的某些生物学特性按人们的意志发生改变,从而达到改良生物品种和创造新品种,加速动物或植物个体的繁殖,或获得某些有用的物质的过程。

8.酶工程:利用酶、细胞器或细胞所具有的特异催化功能,或对酶结构进行修饰改造,并借助于生物反应器和工艺优化过程,有效地发挥酶的催化特性来生产人类所需产品的技术。

它包括酶固定化技术、细胞固定化技术、酶化学修饰技术和酶反应器设计等技术。

9.发酵工程:指采用现代工程技术手段利用微生物的某些特定功能,为人类生产有用的产品,或直接把微生物应用于生产过程的一种新技术。

10.基因克隆:获取某段有一定生理功能的DNA片段。

11.食品生物技术:是生物技术在食品原料生产、加工、制造和食品安全与质量管理中应用的一个学科。

12.生物技术:是利用生物体系,应用先进的生物学和工程技术,加工或不加工底物原料,以提供所需的各种产品,或达到某种目的的一门新型跨学技术。

13.摄氧率:单位体积培养基在单位时间内消耗氧的含量。

14.转基因食品:是指用专辑有生物制造、生产的食品,食品的原料及食品添加剂。

15.鉴别培养基:根据微生物能否利用培养基中某种营养成分,借助指示剂的显色反应,以鉴别不同种类的微生物16.选择培养基:在培养基内加入几种化学物质以抑制不需要菌的生长,而促进某种需要菌的生长。

《食品生物技术》课程笔记第一章:食品生物技术概述一、食品生物技术的定义食品生物技术是指应用生物学、分子生物学、微生物学、生物化学、遗传学等生命科学的基本原理和方法,通过现代生物技术手段对食品原料进行改良、加工、保存和检测,以生产出更安全、营养、美味和方便的食品的技术。

二、食品生物技术的分类1. 传统生物技术- 发酵技术:利用微生物的代谢活动来生产食品,如酸奶、啤酒、酱油等。

- 酶技术:利用酶的催化作用来改进食品加工过程,如淀粉糖化、蛋白质水解等。

2. 现代生物技术- 基因工程技术:通过改变生物体的遗传物质,实现特定性状的改良,如转基因作物。

- 细胞工程技术:利用细胞培养和繁殖技术,进行植物和动物的快速繁殖,如组织培养。

- 酶工程技术:通过基因克隆和蛋白质工程,生产高活性、特定功能的酶制剂。

- 蛋白质工程技术:设计和改造蛋白质,提高其稳定性和功能,如改良的酶和抗体。

三、食品生物技术的特点1. 安全性- 通过生物技术手段降低食品中的有害物质,如利用抗病基因减少农药使用。

- 通过生物检测方法快速识别食品中的病原体和毒素。

2. 营养性- 通过基因工程提高食品中的营养成分,如富含维生素A的黄金大米。

- 通过发酵技术增加食品中的益生菌含量,改善肠道健康。

3. 便捷性- 利用生物技术开发即食食品,简化食品加工流程,提高生产效率。

- 通过生物保鲜技术延长食品货架期,方便消费者储存和使用。

4. 创新性- 利用生物技术创造新型食品,如人造肉、低糖水果等。

- 通过生物工程技术开发新药和功能性食品,满足特定人群需求。

四、食品生物技术的发展历程1. 古代阶段- 早在公元前,人类就开始利用微生物发酵技术生产食品,如酿酒、制酱等。

- 传统的食品保存方法,如盐腌、糖渍等,也是早期生物技术的应用。

2. 近现代阶段- 19世纪末至20世纪初,科学家们揭示了微生物发酵的原理,并开始工业化生产酶制剂。

- 20世纪中期,发酵技术在食品工业中得到广泛应用,如抗生素的生产。

食品生物技术概论年级专业班级: 2015级食科一班姓名:李梦婷学号:1580130142微生物在我们的生活中起着非常重要的作用,比如我们吃的食品、饮料很多就是通过微生物发酵生产,本文重点介绍微生物在食品工业方面的应用。

一细菌在食品制造中的应用1.1 食醋食醋是我国劳动人民在长期的生产实践中制造出来的一种酸性调味品。

它能增进食欲,帮助消化,在人们饮食生活中不可缺少。

在我国的中医药学中醋也有一定的用途。

全国各地生产的食醋品种较多。

著名的山西陈醋、镇江香醋、四川麸醋、东北白醋、江浙玫瑰米醋、福建红曲醋等是食醋的代表品种。

食醋按加工方法可分为合成醋、酿造醋、再制醋三大类。

其中产量最大且与我们关系最为密切的是酿造醋,它是用粮食等淀粉质为原料,经微生物制曲、糖化、酒精发酵、醋酸发酵等阶段酿制而成。

其主要成分除醋酸(3%~5%)外,还含有各种氨基酸、有机酸、糖类、维生素、醇和酯等营养成分及风味成分,具有独特的色、香、味。

它不仅是调味佳品,长期食用对身体健康也十分有益。

1.1.1 生产原料目前酿醋生产用的主要原料有:薯类如甘薯、马铃薯等;粮谷类如玉米、大米等;粮食加工下脚料如碎米、麸皮、谷糠等;果蔬类如黑醋栗、葡萄、胡萝卜等;野生植物如橡子、菊芋等;其他如酸果酒、酸啤酒、糖蜜等。

生产食醋除了上述主要原料外,还需要疏松材料如谷壳、玉米芯等,使发酵料通透性好,好氧微生物能良好生长。

1.1.2 酿造微生物传统工艺酿醋是利用自然界中的野生菌制曲、发酵,因此涉及的微生物种类繁多。

新法制醋均采用人工选育的纯培养菌株进行制曲、酒精发酵和醋酸发酵,因而发酵周期短、原料利用率高。

1.2 发酵乳制品发酵乳制品是指良好的原料乳经过杀菌作用接种特定的微生物进行发酵作用,产生具有特殊风味的食品,称为发酵乳制品。

它们通常具有良好的风味、较高的营养价值、还具有一定的保健作用。

并深受消费者的普遍欢迎。

常用发酵乳制品有酸奶、奶酪、酸奶油、马奶酒等。

发酵乳制品主要包括酸奶和奶酪两大类,生产菌种主要是乳酸菌。

乳酸菌的种类较多,常用的有干酪乳杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜酸乳杆菌、植物乳杆菌、乳酸乳杆菌、乳酸乳球菌、嗜热链球菌等。

近年来,随着对双歧乳酸杆菌在营养保健方面作用的认识,人们便将其引入酸奶制造,使传统的单株发酵,变为双株或三株共生发酵。

由于双歧杆菌的引入,使酸奶在原有的助消化、促进肠胃功能作用基础上,又具备了防癌、抗癌的保健作用。

双歧杆菌因其菌体尖端呈分枝状(如Y型或V型)而得名。

双歧杆菌是无芽孢革兰氏阳性细菌,专性厌氧、不抗酸、不运动、过氧化氢酶反应为阴性,最适生长温度为37~ 41℃。

初始生长最适pH6.5 ~7.0,能分解糖。

双歧杆菌能利用葡萄糖发酵产生醋酸和乳酸(2:3),不产生CO2。

目前已知的双歧杆菌共有24。

种,其中9种存在于人体肠道内,它们是两歧双歧杆菌、长双歧杆菌、短双歧杆菌、婴儿双歧杆菌、链状双歧杆菌、假链状双歧杆菌、和牙双歧杆菌等。

应用于发酵乳制品生产的仅为前面5种。

现仅简要介绍一下双歧杆菌酸奶的生产工艺。

双歧杆菌酸奶的生产有两种不同的工艺。

一种是两歧双歧杆菌与嗜热链球菌、保加利亚乳杆菌等共同发酵的生产工艺,称共同发酵法。

另一种是将两歧双歧杆菌与兼性厌氧的酵母菌同时在脱脂牛乳中混合培养,利用酵母在生长过程中的呼吸作用,以生物法耗氧,创造一个适合于双歧杆菌生长繁殖、产酸代谢的厌氧环境,称为共生发酵法。

1.3 氨基酸发酵1.3.1 概述氨基酸是组成蛋白质的基本成分,其中有8种氨基酸是人体不能合成但又必需的氨基酸,称为必需氨基酸,人体只有通过食物来获得。

另外在食品工业中,氨基酸可作为调味料,如谷氨酸钠、肌苷酸钠、鸟苷酸钠可作为鲜味剂,色氨酸和甘氨酸可作为甜味剂,在食品中添加某些氨基酸可提高其营养价值等等。

因此氨基酸的生产具有重要的意义。

自从60年代以来,微生物直接用糖类发酵生产谷氨酸获得成功并投入工业化生产。

我国成为世界上最大的味精生产大国。

味精以成为调味品的重要成员之一,氨基酸的研究和生产得到了迅速发展。

随着科学技术的进步,对传统的工艺不断地进行改革,但如何保持传统工艺生产的特有风味,从而使新工艺生产出的产品更具魅力,是今后研究的课题。

1.4 谷氨酸发酵1.4.1谷氨酸生产菌谷氨酸棒杆、乳糖发酵短杆菌、黄色短杆菌。

我国使用的生产菌株是北京棒杆菌AS1.299、北京棒杆菌D110、钝齿棒杆菌AS1.542、棒杆菌S-914和黄色短杆菌T6 ~ 13等。

1.4.2 生产原料发酵生产谷氨酸的原料有淀粉质原料:玉米、小麦、甘薯、大米等。

其中甘薯和淀粉最为常用;糖蜜原料:甘蔗糖蜜、甜菜糖蜜;氮源料:尿素或氨水。

1.4.3 工艺流程味精生产全过程可分五个部分:淀粉水解糖的制取;谷氨酸生产菌种子的扩大培养;谷氨酸发酵;谷氨酸的提取与分离;由谷氨酸制成味精。

1.5 黄原胶1.5.1 概况黄原胶(Xamthan Gum)别名汉生胶,又称黄单胞多糖,是国际上70年代发展起来的新型发酵产品。

它是由甘兰黑腐病黄单胞细菌(Xanthomonascampestris)以碳水化合物为主要原料,经通风发酵、分离提纯后得到的一种微生物高分子酸性胞外杂多糖。

其作为新型优良的天然食品添加剂用途越来越广泛。

二酵母菌在食品制造中的应用2.1 面包面包是产小麦国家的主食,几乎世界各国都有生产。

它是以面粉为主要原料,以酵母菌、糖、油脂和鸡蛋为辅料生产的发酵食品,其营养丰富,组织蓬松,易于消化吸收,食用方便,深受消费者喜爱。

酵母是生产面包必不可少的生物松软剂。

面包酵母是一种单细胞生物,属真菌类,学名为啤酒酵母。

面包酵母有圆形、椭圆形等多种形态。

以椭圆形的用于生产较好。

酵母为兼性厌氧性微生物,在有氧及无氧条件下都可以进行发酵。

2.2 单细胞蛋白的生产由于微生物的蛋白含量高,一般细菌含60%~70%,酵母45%~65%,霉菌35%~40%。

因此,它是很理想的一种蛋白质来源,也是解决全球蛋白质资源紧缺的重要途径之一。

为了和来源于动物、植物中的蛋白质区别,人们把来源于微生物的蛋白叫做单细胞蛋白。

它有以下几种优点:一SCP营养丰富,二利用原料广可就地取材,廉价大量地解决原料问题,三生产速率高一般蛋白质生产速度同猪、牛、羊等体重的倍增时间成正比,四劳动生产率高生产不受季节气候的制约,易于人工控制,同时由于在大型发酵罐中立体式培养占地面积少,五可以完全工业化生产单细胞蛋白生产比农业生产需要的劳动力少,又不受地区、季风和气候条件的制约,可在占地有限的小设备上进行,不仅数量大,而且质量好,远远超过现有粮食品种的蛋白质,六单细胞生物易诱变,不动、植物品种容易改良可采用物理、化学、生物学方法定向诱变育种,获得蛋白质含量高、质量好、味美,并易于提取蛋白质的优良菌种。

2.3 酿酒我国是一个酒类生产大国,也是一个酒文化文明古国,在应用酵母菌酿酒的领域里,有着举足轻重的地位。

许多独特的酿酒工艺在世界上独领风骚,深受世界各国赞誉,同时也为我国经济繁荣作出了重要贡献。

酿酒具有悠久的历史,产品种类繁多如:黄酒、白酒、啤酒、果酒等品种。

而且形成了各种类型的名酒,如绍兴黄酒、贵州茅台酒、青岛啤酒等。

酒的品种不同,酿酒所用的酵母以及酿造工艺也不同,而且同一类型的酒各地也有自己独特的工艺。

2.3.1 啤酒啤酒是以优质大麦芽为主要原料,大米、酒花等为辅料,经过制麦、糖化、啤酒酵母发酵等工序酿制而成的一种含有C02、低酒精浓度和多种营养成分的饮料酒。

它是世界上产量最大的酒种之一。

三霉菌在食品制造中的应用霉菌在食品加工工业中用途十分广泛,许多酿造发酵食品、食品原料的制造,如豆腐乳、豆豉、酱、酱油、柠檬酸等都是在霉菌的参与下生产加工出来的。

绝大多数霉菌能把加工所用原料中的淀粉、糖类等碳水化合物、蛋白质等含氮化合物及其它种类的化合物进行转化,制造出多种多样的食品、调味品及食品添加剂。

不过,在许多食品制造中,除了利用霉菌以外,还要有细菌、酵母的共同作用下来完成。

在食品酿造业中,常常以淀粉质为主要原料。

只有将淀粉转化为糖才能被酵母菌及细菌利用。

3.1 酱类酱类包括大豆酱、蚕豆酱、面酱、豆瓣酱、豆豉及其加工制品,都是由一些粮食和油料作物为主要原料,利用以米曲霉为主的微生物经发酵酿制的。

酱类发酵制品营养丰富,易于消化吸收,即可作小菜,又是调味品,具有特有的色、香、味,价格便宜,是一种受欢迎的大众化调味品。

用于酱类生产的霉菌主要是米曲霉(Asp.oryzae),生产上常用的有沪酿3.042,黄曲霉Cr-1菌株(不产生毒素),黑曲霉(Asp. Nigerf-27)等。

所用的曲霉具有较强的蛋白酶、淀粉酶及纤维素酶的活力,它们把原料中的蛋白质分解为氨基酸,淀粉变为糖类,在其他微生物的共同作用下生成醇、酸、酯等,形成酱类特有的风味。

3.2 酱油酱油是人们常用的一种食品调味料,营养丰富,味道鲜美,在我国已有两千多年的历史。

它是用蛋白质原料(如豆饼、豆柏等)和淀粉质原料(如麸皮、面粉、小麦等),利用曲霉及其他微生物的共同发酵作用酿制而成的。

酱油生产中常用的霉菌有米曲霉、黄曲霉和黑曲霉等,应用于酱油生产的曲霉菌株应符合如下条件:不产黄曲霉毒素;蛋白酶、淀粉酶活力高,有谷氨酰胺酶活力;生长快速、培养条件粗放、抗杂菌能力强;不产生异味,制曲酿造的酱制品风味好。

3.3 柠檬酸柠檬酸(Citric acid)分子式为C6H807。

又名枸橼酸,外观为白色颗粒状或白色结晶粉末,无臭,具有另人愉快的强烈的酸味,相对密度为1.6550。

柠檬酸易溶于水、酒精、不溶于醚、酯、氯仿等有机溶剂。

商品柠檬酸主要是无水柠檬酸和一水柠檬酸,前者在高于36.6℃的水溶液中结晶析出,后者在低于36.6℃水溶液中结晶析出。

它天然存在于果实中,其中以柑桔、菠萝、柠檬、无花果等含量较高。

柠檬酸是生物体主要代谢产物之一。

早期的柠檬酸生产是以柠檬、柑桔等天然果实为原料加工而成的。

1893年德国微生物学家Wehmen发现二种青霉菌能够积累柠檬酸,1923年美国科学家研究成功了以废糖蜜为原料的浅盘法柠檬酸发酵,并设厂生产。

1951年美国Miles公司首先采用深层发酵大规模生产柠檬酸。

我国1968年用薯干为原料采用深层发酵法生产柠檬酸成功,由于工艺简单、原料丰富、发酵水平高,各地陆续办厂投产,至20世纪70年代中期,柠檬酸工业已初步形成了生产体系。

柠檬酸在果酱与酿造酒、腌制品、罐头食品、豆制品及调味品等其它方面均有广泛的运用。

四微生物保鲜技术在食品方面的应用微生物保鲜是微生物在食品方面的另一种重要应用。

与传统的机械低温贮藏和化学药剂处理相比生物制剂对食品进行贮藏保鲜不但没有污染问题,而且贮藏环境小,贮藏条件好控制,处理目标明确,处理费用低。