中国传统山水画写生的守正与笃行

- 格式:docx

- 大小:1.35 MB

- 文档页数:8

中国山水画的传统与传承中国山水画是中国绘画文化的重要组成部分,它承载着中国艺术史上的丰厚沉淀和深厚底蕴。

自古以来,中国山水画就是中国绘画史上的一座高峰,不仅在中国,而且在世界范围内都享有盛誉。

中国山水画的传统源远流长,不仅深刻影响了中国绘画史,而且对整个东亚绘画传统也产生了深远的影响。

中国山水画以其独特的审美观念和绘画手法,成为世界上独具特色的绘画艺术形式,对中国绘画风格、技法和艺术理念产生了深刻影响。

中国山水画的传统秉承了“文人气质”,追求“以文会友,以山谐情,以水聚气”的审美意境,充满超脱世俗的唯美情怀。

中国山水画的传承也在不断地创新和发展中,吸收了西方艺术的精华,扩展了自身的艺术境界,形成了丰富多彩的艺术表现形式。

下面将重点探讨中国山水画的传统与传承。

中国山水画的传统可以追溯到史前的印章图案、甲骨文的图画以及青铜器的纹饰,形态各异,具有鲜明的艺术特点。

随着历史的演进,中国山水画逐渐走向成熟,出现了以表现中国山水自然景观为主题的山水画。

据考证,迄今已有两千多年的历史,中国山水画有着悠久的传统。

最早的山水画以壁画、瓦当、石刻等形式出现,继而发展为纸本绘画。

据《史记·艺术法》记载,祖炅在前汉时期就以绘画传播文化,而《琵琶行》中也有“大珠小珠落玉盘”的描绘,说明在唐代山水画已经有了相当高的艺术成就。

中国山水画的传统注重表现“山水同构”的审美观念,即以山水情境来表现人情世事,以山水景物来抒发人情志趣。

通过山水画的艺术表现形式,以山水情怀表达文人的情感境界,同时山水画也反映出了中国文人的社会气质。

中国山水画有着独特的审美观念和绘画手法,以山水画来表现文人境界和情感意蕴,追求超脱世俗的“诗情画意”,倡导“空灵、凝重、含蓄、优雅”的审美境界。

中国山水画致力于创造出“山水之间有韵味,人物之中有风姿”,把握山水之神韵,表现自然山水之美;或者以山水为表现手段,表现文人所感、所悟的情感意蕴。

中国山水画的传统以执笔行间表现出画家的斗志和情怀,追求画面的自然真实和艺术意境,表现了阴阳调和、天人合一的哲学思想。

2023/06 No.256山水画写生是山水画家的必由之路,循此路能验证自己“师古”摹写传统的所得,能得自然之妙,能尽笔墨之性,是“师造化”到“师心”的过渡。

山水画写生有物质、人文、思维观念的差异。

本文以笔者的山水画写生实践为例做以下思考。

一、传统笔墨与现代图式我们在山水画写生实践中,可以借用传统笔墨和现代图式继承并发扬文化传统、表达家国情怀和内心情思。

或许有人对现代图式冲击传统笔墨感到担忧,但我认为,好的东西是完全可以融合的,而我们的文化传统正是多元并存、相互融合的。

我们文化传统的根源在哪里?我们的民族文化不正是一直在融合其他文化才走到今天的吗?这是文化的一个特性。

我们的文化正是在不停的斗争、融合中生发出今天的丰富多彩。

至于因自身修养及艺术审美存在差距的创作者,不思规矩,一味为创新而创新,往往失之偏颇,不过是因自身薄弱拿糟粕标榜,徒增笑料而已。

创新从来不是无源之水、无根之木,而是在原有基础之上的生发。

与传统图式相生的是传统样式的笔墨构图,这需要画家自身具备深厚的传统文化修养。

在用笔方面就需要画家练就扎实的书学功底,仅这一点就困扰了很多人,更何况传统文化修养的养成了。

如果仅是以承袭传统笔墨旧貌为传承,也未免故步自封。

时代审美的演变终究是我们当代人避免不了的。

传承传统笔墨与山水精神才应是我们所追求的。

传统笔墨是中国画的基本语言,舍笔墨而言“画”,这便与中国画的概念渐行渐远了。

当然,仅就“画”在当代的发展来说,舍笔墨这也并非不是一条路。

中国近几十年的绘画发展状况显示,一方面中国传统绘画式微,在图画形式和材料拓展方面都有新的变化。

另一方面也出现了徒具形式、格调不高的所谓“创作”。

在当代语境下,中国画变革出新的难点非在现代意识,而是现代意识下的图式与传统笔墨的融合发展。

舍弃好的传统笔墨而不加选择地拿糟粕当精华,高标“创新”,其创作走向显然有所牵强。

以传统笔墨为基础,“含道映物,澄怀味象”[1],是中国画家对传统山水精神的回归。

中国传统山水画中的文化精神中国传统山水画是中国绘画艺术中的重要流派之一,它以描绘山水风景为主题,通过艺术手法表达了丰富的文化精神。

山水画在中国文化中具有重要地位,不仅仅是一种艺术形式,更是一种思想和哲学的表达。

中国传统山水画的文化精神体现在以下几个方面:1. 自然与人的和谐:中国传统山水画强调自然与人的和谐共生。

在山水画中,自然景观与人文景观相互融合,山水与人物、建造、动植物等元素相互交融,形成为了一幅自然与人的和谐画卷。

这种和谐观念反映了中国人对自然的敬畏之情和追求和谐生活的价值观。

2. 深邃的哲学思量:山水画中往往蕴含着深邃的哲学思量。

通过对山水的描绘,艺术家表达了对生命、人生、宇宙等问题的思量。

画家通过山水画所传达的哲学意蕴,引起观者的思量和共鸣,使人们对生命的意义有更深层次的思量。

3. 诗意的表达:中国传统山水画往往与诗词相结合,形成为了一种诗意的表达方式。

画家通过山水画所传达的意境与诗词相呼应,使观者在欣赏山水画的同时,也能感受到诗词所表达的情感与意境。

这种诗意的表达方式使山水画具有了更为丰富的内涵和情感。

4. 虚实结合的审美观念:中国传统山水画注重虚实结合的审美观念。

画家通过虚实相间的手法,将山水的虚幻之美与现实的景象相结合,创造出一种独特的艺术效果。

这种审美观念体现了中国人对于现实与虚幻、物质与精神之间关系的思量。

5. 传统文化的传承与发展:中国传统山水画承载了丰富的传统文化内涵,并在不断的发展中焕发出新的活力。

山水画作为中国传统文化的重要组成部份,通过艺术家们的创作与传承,使得传统文化得以延续并与现代社会相融合。

总之,中国传统山水画中的文化精神体现了中国人对自然、人生、哲学等问题的思量与追求。

它不仅仅是一种艺术形式,更是一种文化的表达和传承。

通过欣赏和研究山水画,我们可以更好地了解中国传统文化的独特之处,感受到其中蕴含的深刻思量与情感。

浅谈中国画桂林山水写生中国山水画写生是山水画创作过程中一个极其重要的环节。

写生是画家到生活屮去积累素材,采撷山川万物灵气和生机的必由之路。

画家通过写生不仅可以获得美好的形象意境,锤炼自己的绘画语言还可以拓展视野,培养自己新鲜、敏锐的艺术感受力。

山水画写生,是感受自然美的最好方式,大自然的美将激发艺术家无穷的表现欲,自然的启示是艺术家永远不能停步的动力。

写生既是写自然的灵性,也是写作者的心境和性情。

写生,在中国画屮,一般是通过临摹掌握了基本技法、技巧后,而深入大自然吸收绘画创作营养的一个重要环节,也是画家培养审美情趣的关键所在。

山水画创作要有所创新,形成自己的个性则必须向造化学习, 向大自然学习。

如唐代画家张璨所言“外师造化,中得心源”,说的就是画家应以大自然为师,经过内心的感悟,方可创作出好的作品。

而写生就是外师造化的最有效的途径,是获得真知灼见的最有效的办法。

面对真山真水常怀林泉之心,才能澄怀观道。

坚持写生,走进自然,感悟自然造化的秀美与神奇,才能用手屮的画笔书写心屮逸气。

把自然造化的“形”与“神”与画家的感受相结合,才能创作出接地气、有灵气、有生命的艺术作品。

用屮国画艺术形式表现桂林山水,想要创作出具有生命力的艺术作品,就必然要深入到桂林的山水之屮,向大自然学习,在不断地对景写生屮摸索出表现桂林山水的笔墨语言,把甲天下的桂林山水完美地表现出来。

这是前辈画家黄宾虹、李可染、白雪石等所走过的路,也是当代画家表现桂林山水的必由之路。

桂林山水写生是原桂林画院院长徐家珏老师研究的一个重要课题。

近代一些画家曾说桂林山水难画,甚至认为桂林山水不入画。

徐家珏老师则认为不然。

徐老师曾说:“作为生于斯,长于斯的桂林人,我要用毕生的精力画桂林,表现桂林。

桂林山水秀甲天下,风光绮丽,不是不入画而是很入画。

”他还说“桂林山水写生不要局限于漓江两岸,走进桂林十二县的乡村山寨大有文章可做”。

近十年来,每年的“五一”“国庆”黄金周,笔者都跟随徐老师走进桂林十二县的一些乡村山寨对景写生。

守正创新传薪火笔墨丹青尽抒怀作者:***来源:《公民导刊》2022年第11期按歷史时段,中国书画通常可作古代书画与近现代书画两大分区。

经过七十余年的积淀,重庆中国三峡博物馆的书画藏品已达一万余件,其中珍贵文物逾3500件(套)。

而当人们醉心于古代书画之笔精墨妙、古风神韵时,也不可忽略近现代书画名家辈出、星光熠熠。

绘画发展多元化交相辉映耀光芒“近现代之后,中国绘画发展呈现出一种比较多元的状态。

”三峡博物馆陈列展览部馆员黎然表示,这主要是中国文化与外来文化碰撞的结果。

黎然称,早在明末清初时期,就有传教士将油画带到中国。

当时的油画多是由外国人定制、中国人作画的外销画,艺术主流市场仍以中国国画形式为主体。

不过,油画确实带来了一股新的气息,比如:观察法、绘画技法、色彩关系、空间关系、表现方法等。

这些外来文化的元素就已经开始与中国传统的审美视角、审美方式发生碰撞。

“到了近现代,中国文化与外来文化的碰撞就更加明显了。

”黎然说,徐悲鸿、林风眠、刘海粟等很多在中国美术史上留名的大家,也充分反映了东西方艺术的碰撞和影响。

这也导致近现代绘画艺术呈现出多元的现状。

比如,徐悲鸿所画的马就有借鉴与融入西方的结构学原理,从物象的结构出发,强调骨、肉与力的关系,而非单单只是玩味笔墨的虚实。

林风眠,早期的油画把中国“似与不似”的审美意境与西画的色彩表达联系在一起,在国立艺术学院任教时提出了国画与油画不分科的教学理念。

刘海粟的画强调色彩的厚度和视觉冲力,颇有印象派的味道,注重自主表达、主观意识与个人感知,这些价值追求都在中国近现代美术的发展中得到了延续与发展。

此外,1931年由鲁迅先生倡导和组织中国新兴版画运动,也为中国近现代美术的发展注入了巨大的活力。

新兴版画运动注重创作与现实的关系,强调艺术与大众的关系。

其绘画语言既有强调明暗关系的西式表达,如大后方木刻;又有以线描为主的中式表达,如解放区木刻。

特别是在抗日战争时期,它作用于抗战宣传动员,作用于关注现实生活,以艺术的精神鼓舞了人心,成为中国美术史上独有的“长枪”。

中国山水画的传统与传承中国山水画是我国传统绘画的精髓之一,具有悠久的历史和独特的风格。

它以山水为主题,通过艺术手法表现山水之美,承载着中国文化的博大精深。

在中国古代文人墨客的笔墨中,山水画是一种寄托情感和修身养性的艺术表达方式。

中国山水画的传统可以追溯到魏晋时期,将近两千年的历史。

古代山水画的主要特点是取材自然,追求写意,不拘泥于形态的准确。

画家们通过笔墨的运用,表现山水景色的神韵和情感,追求画面的平和与和谐。

造型上,中国山水画以“断寸意”为主,即以断续的筆触勾勒出山石、树木等自然景物,给人以意境的想象空间。

中国山水画的传承体现在两个方面,一是继承传统的技法与审美理念,二是创新发展,与时俱进。

在技法和审美理念方面,继承传统是中国山水画的重要特点。

传统技法主要包括“以白入黑”、“勾线重彩”、“点染”等。

以白入黑是指利用中国画专用的黑墨和白墨配合运用,以黑克白,黑白相协,并通过黑白的对比,增强画面的层次感。

勾线重彩是指在画的草图中,先用勾线表现出山水的轮廓和细节,然后再上色,让画面更加生动。

点染是指通过墨水点的运用,表现出山石的质感和水流的流动感。

这些传统技法被继承下来,为后人提供了艺术创作的基础。

中国山水画在创新发展方面也取得了很大的成就。

中国山水画的发展不仅仅限于传统方式,越来越多的画家探索了不同的表现形式和风格。

现代山水画家在传统基础上加入了一些现代元素和技法,创造出了别具一格的作品。

有些画家将中国山水画与西洋绘画相结合,创造出了一种新的艺术语言。

还有一些画家利用现代科技手段,运用摄影、电脑等技术完善作品。

中国山水画的传承离不开对传统文化的深入研究和继承,同时也需要与时俱进,吸收外来文化的精华,创造出属于中国山水画的独特魅力。

只有传统与创新相结合,中国山水画才能继续发展,永远不会失去它的魅力和影响力。

中国山水画作为中国传统绘画的代表之一,具有悠久的历史和独特的风格,传承了中国文化的精髓。

山水画的传统体现在技法与审美理念的继承上,而传承则需要创新发展与时俱进。

中国山水理念主要体现在以下几个方面:

1. 崇尚自然:中国山水理念强调与自然的和谐相处,认

为自然是神圣不可侵犯的。

在山水画中,常常通过描绘山水

的壮丽景色来表达对自然的敬畏和崇拜。

2. 追求意境:中国山水画不仅仅是对自然的简单再现,

更是对自然的理解和感悟,以及对自然之美的追求。

画中往

往通过情景交融、以形写神的手法,表现出一种深远、幽静、清雅的意境。

3. 注重笔墨:中国山水画的笔墨技巧是其独特的艺术表

现方式。

通过不同的笔墨运用,可以表现出山水的气势、神

韵和美感。

笔墨的浓淡干湿、勾皴点染,都讲究气韵生动、

形神兼备。

4. 强调构图:中国山水画的构图讲究章法、布局和层次。

通过对空间、远近、虚实等关系的处理,以及对自然景物的

巧妙组合,使画面呈现出一种和谐统一的美感。

5. 寄情寓意:中国山水画常常寄托着画家的情感和理想。

画家将自己的思想、情感、品质等融入到画中,使山水画成

为一种表达自我、寄托情感的艺术形式。

总之,中国山水理念是一种独特的艺术观念,它强调与自

然的和谐相处,追求自然之美和意境深远,注重笔墨技巧和

构图章法,同时寄情寓意,表达画家的内心世界。

中国山水画的传统与传承中国山水画是中国绘画传统中最具代表性的艺术形式之一,它以表现自然山水风景为主题,通常融合了中国文化的哲学思想和审美观念。

山水画源远流长,自古以来就深受人们喜爱,成为中国艺术宝库中的珍贵文化遗产。

在不同历史时期,山水画传统在不同的艺术家手中得到传承和发展,形成了多样化的风格流派,丰富了中国绘画的艺术内涵。

今天我们不妨来探讨一下中国山水画的传统与传承。

中国山水画的传统可以追溯至古代的中国绘画艺术,最早可以追溯到唐代的前言。

唐代山水画家吴道子开创了中国山水画的传统,他提出了“山水有形而无状”的画法,强调了用笔墨表现山水的形态和气势,注重山水之间的对比和韵律。

此后,继唐代之后的五代和宋代,中国山水画逐渐形成了初步的规范,并在宋代达到了一个新的高度。

苏东坡是宋代山水画的代表人物之一,他的山水画注重表现意境和境界,赋予山水以诗意和哲理,直接影响了后来的山水画风格。

宋代山水画家们在吸收前人经验的基础上,创造了更为成熟的山水画风格,形成了中国山水画的“南北宗”之分。

这种山水画的传统在元代得到了进一步的发展,元代山水画家贺麟和徐渭提出了“文人画”的理念,强调了画家的个性和思想在作品中的表现。

元代是中国山水画风格逐渐走向成熟和多样化的时期,不同的山水画家通过个人的创新和探索,形成了各具特色的画风,为中国山水画的传承奠定了坚实的基础。

明代是中国山水画的鼎盛时期,明代画家文征明和唐寅都是中国山水画的重要代表人物,他们在山水画中追求了更为深邃的哲理和意境,注重了对形式的把握和笔墨的运用。

清代是中国山水画的继续发展时期,清代山水画家董其昌和郑板桥等人在继承前人的基础上,创造了更为独特的山水画风格,他们在山水画中融入了更多的书法意蕴和个人情感,使得山水画不仅是对自然景色的再现,更是画家内心情感的抒发。

清代山水画在笔墨和构图上有了更为丰富和多样化的表现,为中国山水画的传承和发展奠定了更为坚实的基础。

20世纪以来,中国山水画在现代绘画的推动下,经历了一系列的变革和创新,不少艺术家融入了西方绘画的技法和理念,使得中国山水画更加开放和多元。

心师造化——中国山水画创作原则分析一、理解“心师造化”“心是造化”是中国山水画家在山水画创作过程中,对客观自然的师法,师造化就是师法自然,追其本质,山水画创作不是再现摹拟,而是更重视“心”的作用,强调主管情感意志的作用,注重主客体的心灵契合。

魏晋南北朝时期,绘画批评家姚最,在其《续画品》中首次提出“心师造化”论,把精神与物质、主观与客观这两对绘画创作中密不可分的重要因素紧密而又自然地联系在一起,“心师造化”既体现了重"神似"不轻"形似"的绘画宗旨,揭示了物我两忘的精神境界,强调在审美体验中实现思想和意识的升华,为中国画创作提供了一种新的审美体验方向和审美价值取向,并对后世绘画理论和创作实践产生了重要的影响。

在个人山水写生实践中,我们在重视客观物象的同时更重视内心对自然的感悟。

中国山水画重视客观物象,以写大自然,千里山川,登高远眺云烟,用心感受,即感悟浑茫的大气和无限的宇宙是笔下一片云山的背景。

如宗白华先生所述,“中国画不是以一区域具体的自然景物为‘模特儿’,对坐而摹之,使画境与观者、作者想对立。

中国画的山水往往是一片荒寒,恍如原始的天地,不见人迹,没有作者,亦没有观者,纯然,一块自然之体,自然生命。

所以虽然也有阴阳明暗,远近大小,但却不是站立在一个固定的观点,所看见的plastic(造型)形色阴影如西洋油画。

”也就是说中国山水画也讲写真,但是我们所讲的写真的意思不是如西画般对景而写,而是边走边看或静观默察,牢记于心,回画案后再描摹,创作。

除了强调对自然地观察方法,我们在这里强调的内心的感悟,意识都是物质的反应,我们所从事的艺术活动即艺术生产活动都是基于对自然客观世界的认识,通过内心的感化,作品反应出来的就是作者主观审美意识、主体精神的体现。

如果我们只强调山水画对自然的真实描摹,山水画早在历史上某个时期,横向发展就可以达到饱满状态了。

山水画之所以源远流长、丰富多彩,并在历史的长河中继续发展就在于人们主题主观精神的不同体会,即不同的人对同一自然存在的不同理解。

从“搜尽奇峰打草稿”看中国山水画的写生创作观作者:刘晓衡来源:《美术界》2018年第12期“山川脱胎于予也,予脱胎于山川也。

搜尽奇峰打草稿也,山川与予神遇而迹化也,所以终归之于大涤也。

”这是《石涛画语录》的一段。

“搜尽奇峰打草稿”是清代画家石涛在书画创作中极力主张的一种创作观点。

他的书画作品之所以能有大成,也是因为他身体力行地推崇这句至理名言,所以才能把创作中的意境与灵感淋漓尽致地展现于他的作品当中。

对于艺术他主张应该多搜集素材,多观察事物,手摹心记,在大自然当中不断地提炼自己的艺术表现手法,总结艺术规律,进而形成自己的艺术风格。

以“搜尽奇峰”不辞辛劳的写生创作态度,从而在“打草稿”的过程中逐渐提炼自己的艺术语言,最终达到“外师造化,中得心源”的至高境界,也是石涛游历大江南北在奇峰怪石中“山川与予神遇而迹化”的悟道。

由此,我对山水画的写生创作观有了“游之、记之、悟之、写之”的创作感悟。

首先,“游之”则是学习山水的一种方法,如果我们看到一个地方的美丽风景,就马上用“所见即所得”方式把所看到的风景机械地描绘到画稿中,这不是中国山水画的写生方法,我们首先要学會“游之”。

作为学习山水画的一个不可或缺的第一阶段,我们在山水之间行走,游历,是贴近自然,了解自我的过程和方式。

也是一种学习,一种状态,一种抒发。

其中承载着对自然的妙悟,也是对“本我”的一种再现,是让人沉醉于其中的过程。

唐宋八大家之一的欧阳修在《醉翁亭记》中就有“若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。

野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。

朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也”。

极佳地诠释了“游之”的乐趣和真境界。

山中景色随四时而变。

出自北宋著名的画家兼山水画理论家郭熙写的《山水训》:“真山之烟岚,四时不同。

春山淡冶而如笑,夏山苍翠而欲滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡。

”正写出了山水随季节变化而迥然不同的物象特征,但这特征正如描写的美人的姿态一样“淡冶而如笑,苍翠而欲滴,明净而如妆,惨淡而如睡”,以此来比喻山水的春夏秋冬。

传统山水画的写生精髓,需要写生真山真水而非画照片

今天我们来看一下刘大石先生的一些写生作,他的这些写生作,我觉得每一张都较为成熟,笔墨之间皴擦有致线条勾勒沧桑有力,让整幅画面显示出苍茫葱翠的气息,画面非常的古朴,有古人的绘画风范,也有自己的笔墨心得。

这样的写生画作在当下所见不多了,因为他遵守的还是中国传统绘画的造型方式,并不是对照照片在画真山真水,而是融入了更多的个人的观察提取和个人感受,当这些融合在一起的时候,一幅山水画它就变得有意思了,也变得有个性,变得复杂了,已经不不再是单纯的真山真水,而是看山不是山,看山又是山的境界。

中国画——山水的写生要点一.定心静观万物静观皆自得,静坐、凝神、存想。

不要只看到表面的东西,要寻找内涵的、本质的规律和奥秘。

心有成见,视而不见。

所谓成见,是说你只看到表面的一些现象,就认为对它的整体以及内部规律都了解,就认为它非常简单,所以,有了成见或一般的常识性认识之后,在写生的时候就观察不深入,所以,成见和常识是写生时候的最主要的障碍。

二.凝神构思好的作品是若不经意,但是若不经意并非是真不经意,是“经意之极,若不经意”。

三.意匠加工意匠是艺术家对生活素材的加工手段,也是一个艺术家水平高低的一个标志。

意匠是创造意境的必要的加工手段,中国艺术长于大胆剪裁,有时候几乎剪裁到零,所以中国画上经常有大量的空白,这和中国戏曲艺术的处理是完全一样的,即,以虚代实。

四.夸张夸张是感情强化的表现,在感情上给人以最大的满足。

具体到画面上,要密处更密,疏处更疏。

强化与减弱。

五.山水画的透视“三远”法:“自下而观其上,谓之高远”(仰视);“自前而观其后,谓之平远”(平视);“自前山而观后山,谓之深远”(俯视),深远,层层叠叠,不知其有几千万重,深处宜曲,此最难处理。

散点透视:必须打破焦点透视的局限与束缚,特别是较长的竖幅和长卷,尤其如此,在一个画幅里要有多个视点,也就是说视点是不固定的,是游走的,否则画面易散。

围绕每个视点使画面内紧外松。

云遮雾挡法:为消除散点透视在画面中所产生的矛盾,可巧妙地用云雾(空白)进行调和,使画面趋于协调。

剪裁与取舍:“取近不取远,取远不取近”,一般要将描绘的重点放在中景。

门板式透视:视平线的位置要尽可能的高,前后景物透视变化不能太大,这样,可以使画面有更大的容量,可以把远处的景物表现得更清楚、更具体。

中国山水画的透视法则,在创作实践中可互相结合,灵活运用。

六.构图形式与法则:开合:绘画上构图的“开合”“开”即外张;“合”即内敛,开合是画面中两种力的互相制约与平衡,“开”与“合”两者互为对立,互为统一。

中国传统山水画写生的守正与笃行作者:***

来源:《美术界》2020年第08期

李彦锋/张飞庙纸本水墨65cm×39cm 2019年

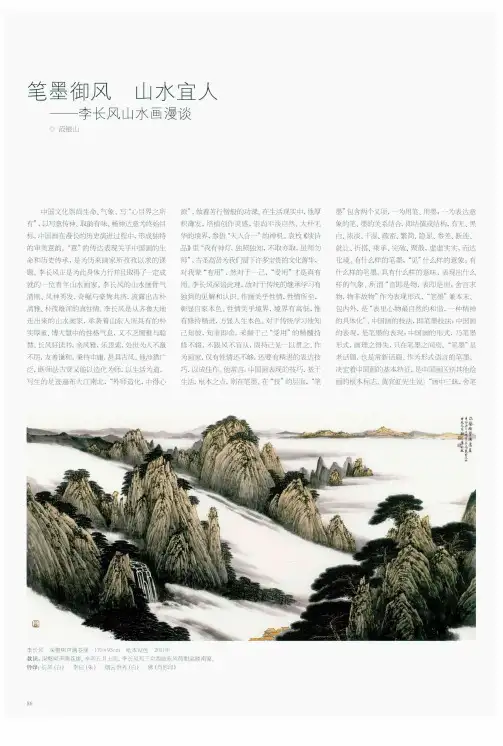

中国山水画写生曾是众多画家和理论家都曾提到的话题,由于长时间从事山水画的教学、创作和科研以及曾经的美国加州大学的访学学习、欧洲诸国博物馆美术馆的多次游历和观摩,使得自己有机会在不同的文化视域中对中国传统山水画反复地相互对比和观照,并在实践中对中国传统山水画写生略有感悟——既感其与西画写生意趣之迥异,又叹中国古人智慧才情之高大,使得中国传统山水画之写生在艺术的殿堂中“一超直入如来地”而得自然之妙、山川之真。

唯如此,中国传统山水画才有无穷的魅力吸引人们专注艺道,守正笃行,体味其中神妙和意趣。

中国传统山水画有其自己的写生方法,只不过较少有专门的阐述或论著。

20世纪之初中国传统山水画受到西学之影响,其学习与教学方式也发生了较大的变化,临摹、写生、创作成了山水画学习中的三部曲,“写生”作为一个独立的环节被提出。

然而,在这三个环节之中,与传统差异较大且受到西学影响较深的应该就是写生环节。

对写生的影响不仅是由于蒙学阶段西画式观察方法的训练,也是由于当下社会日常生活中大量的摄影图像及视频的观看潜在地影响和改变了人们感知世界的方式。

这种改变的结果就是促使人们不断转向对物象、形象的关注和对构成、形式的强调,这种趋势伴随着本世纪被鲍德里亚称之为电子拟像时代的到来被进一步加速和放大,艺术家比以往更加注重外在的造型形式和视觉上带给观众的震撼与惊异。

虽然中国山水画也属于造型艺术的类型,也需要对外在物象的写生与探究,也需要借助一定的视觉形式去呈现,但如果过多地重形式、重观看,则势必会远离中国山水画传统之正道,因为中国传统山水画“写生”之意旨、观察之意趣更多是一种内在的体验和感悟。

古代的写生或观察是一种“目视华山”“心师造化”而“中得心源”,并终得山水之意旨的过程。

五代的荆浩就经常深入到大自然中去进行观察体验,观看千姿百态的古松,“因惊奇异,遍而赏之”,画松“凡数万本,方如其真”。

荆浩从“遍赏”到“如其真”的过程,就是传统山水画的“写生”体验之过程。

在写生的过程中,自然之真或山水向人们传达之“话语”该如何去体会和领悟呢,这就需要古人所说的“步步移、面面观”“以大观小”的“观看”方式。

在视点变换的体验中,人们置身其中,进而领悟山川之语言,这种“话语”可能随着山川时空之不同而变化,如王微在《叙画》中云:“望秋云神飞扬,临春风思浩荡。

”郭熙在《林泉高致·山水训》中云:“真山水之烟岚,四时不同:春山澹冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡。

”对于中国山水画话语的理解,使得我们能够在写生中更主动地与物象对话。

唯如此方能“山川与予神遇而迹化”(石涛语),唯如此方能解太行之浑厚与苍茫、峨眉之险俊与峭拔、雁荡之灵秀与清丽……唯如此山川与我们相遇之时才能感其“林泉之意”,而得其真“言语”。

当我们对自然山川的话语有了现场的体验、感悟与理解之后,才能开启和自然的对话。

“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”(辛弃疾《贺新郎·甚矣吾衰矣》),“相看两不厌,只有敬亭山”(李白《独坐敬亭山》),由此,丘壑之意方能聚之于心,凝之于意,形之于笔,并最终得自然山水之“本

意”。

如郭熙在《林泉高致》中之所言:“君子之所以爱夫山水者,其旨安在?丘园养素,所常处也;泉石啸傲,所常乐也;渔樵隐逸,所常适也;猿鹤飞鸣,所常亲也;尘嚣缰锁,此人情所常厌也;烟霞仙圣,此人情所常愿而不得見也。

”郭熙所谓的“常处”“常乐”“常适”等无一不是诉诸于人们的“内在”感觉体验而不是“外在”的视觉观看。

在人们的内在体验中,才能够体会到山川“语言”“林泉之志”,唯如此“品味”画作才有“游”之快意和“畅”之淋漓,即所谓的“不下堂筵,坐穷泉壑,猿声鸟啼,依约在耳;山光水色,滉漾夺目,此岂不快人意,实获我心哉。

”这也是郭熙所谓的“画山水之本意也”。

郭熙的论述也表明,画意需要从写生(观察)的内在感悟和体验中得来的,而不是仅凭视觉形式的观看与描摹而获得。

当然,西画的写生也非常重要,对于西方艺术的“拿来”与“借用”无疑也具有其合理性,而且也是中国传统绘画获取养分的重要途径。

但是“山水”之写生决不同于西方的“风景”之写生,西方风景写生更多侧重外在的视觉形象,而中国传统山水画写生则是更多侧重内在的意蕴。

在写生中不断地揣摩自然之内蕴,反刍咀嚼山川之内美,虚怀若谷,澄怀味象。

这样,净音寺、清凉亭、钓鱼城、温泉寺等她们那美丽的自然话语就在你面前变得澄明而显现。

中国传统文化中“山水”本身就是一个极富哲学意味的概念。

就形式而言,山,是垂直竖立的,是向上的;就意蕴而言,直立向上是生命与活力,是人们感受上的厚重。

而水,就形式而言,则是水平的,横向的线条;就意蕴而言,是内敛的,平静的,给人的感受是轻盈的、灵动的。

在“山——水”这一对儿矛盾的交织中,生机万千,幻化无穷,才有了中国的山水画,才有

了中国的山水文化。

仁者乐山、智者乐水,这种仁智文化传承千年而不息。

写生就是对于这种文化的深入体验和发掘。

这种深入体验是一种在场性的感受,是海德格尔所说的“在之中”的感受,这种体验是鲜活的,是生动的。

在古人的临摹中我们对于自然界的认识好比是观赏展览馆中的蜡像,虽然栩栩如生,但始终因缺少气息而无灵,体验式的写生恰恰弥补了这一缺失和不足。

总之,如果说西方的绘画是诉诸于视觉的观看的话,那么中国的传统绘画恰恰是诉诸于内在的感悟与体验,外在的形式是体验之后留下的痕迹,在这些痕迹之中慢慢的“反刍”和“咀嚼”,才能够感受到宗炳所谓的“卧游”,进而体会山水之“含道映物”。

既如此,我们唯努力在中国传统山水画写生中坚守传统之正道,尽己之心力去笃行,会心凝神聆听山川之话语,以得自然山川画道之无穷乐也。

河南平顶山人。

现为西南大学美术学院副教授、硕士研究生导师。

美术学博士、美国加州大学圣地亚哥分校(UCSD)访问学者、中国美术学院国画与书法学院山水画专业访问学者。