《百家争鸣》文字素材1(人民版必修3)

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:3

第七单元现代中国的科技、教育与文学艺术第20课“百花齐放”“百家争鸣”“百花齐放百家争鸣”方针的来龙去脉“百家争鸣”的语意来源“百家争鸣”的语意来源有三:一是战国时期著名思想家荀子说过“今诸侯异政,百家异说”,道出当时多种主X并存的状况。

二是汉代大儒董仲舒说:“《春秋》大一统者,天地之常经、古今之通谊也。

今师异道、人异论,百家殊方,指意不同”。

三是《汉书.艺文志》介绍由先秦到汉初流行的分属儒、道、阴阳、法、名、墨、纵横、杂、农、小说“十家”学派传人“凡诸子百八十九家”的著述,是“诸子百家”的滥觞。

我国历史上的两个“百家争鸣”时期第一个“百家争鸣”时期是指春秋战国时期,多种学术派别竞起、异说纷呈,形成了“百家争鸣”的局面。

关于这个时期的起点,学界存在分歧。

有人说“战国百家争鸣”,有人说“春秋战国百家争鸣”,还有人说“先秦百家争鸣”,主流的观点认为起点应在春秋后期,以孔子创立儒家学派为标志。

第二个“百家争鸣”时期出现于“五四”运动后。

“五四”新文化运动掀起一场巨大的思想解放运动,各种思潮风起云涌,先后出现科学与玄学论战、中国古史论战、中国社会性质论战等多次重大学术论争。

马克思主义正是在这百家竞起争鸣中日益显示出强大力量,成为改造中国社会的革命武器的。

(朱志敏) “百家争鸣”最初是对春秋战国时代多种学术派别竞起、异说纷呈的形容,至于“百家争鸣”之说,则是“五四”运动以后才出现的。

近代中国面临严重危机,独立、某某、进步和现代化,要求摆脱外来侵略和传统束缚。

“五四”新文化运动借助现代化的资讯工具,掀起一场巨大的思想解放运动。

各种思潮风起云涌,先后出现多次重大学术论争。

马克思主义正是在这百家竞起争鸣中日益显示出强大力量,成为改造中国社会的革命武器。

新中国成立后,我党把“百家争鸣”作为指导科学文化事业发展的一个方针。

●1956年5月,在最高国务会议上正式宣布实行“双百”方针,这是中国历史上首次将“百家争鸣”作为发展科学文化的方针政策1956年,社会主义改造运动即将胜利完成,中共中央开始考虑加快经济和科学文化建设。

专题一中国传统文化主流思想的演变第一节百家争鸣素材1、“小国寡民,使有什伯之器而不用,使民重死而不远徙。

虽有舟舆,无所乘之,虽有甲兵,无所陈之。

使民复结绳而用之。

甘其食,美其服,安其居,乐其俗。

邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

”这段话体现了老子怎样的思想主X?我们应当怎样理解和评价这种思想主X?我的思路:这段话出自我国古代名著《老子》,集中反映了道家“无为而治”的政治主X和“小国寡民”的社会理想。

“无为”不是无所事事,而是道法自然、顺应自然,最后“无为而无不为”。

老子曾经指出,治理国家如果像烹小鱼那样,不断翻炒,让人民不得安宁的话,国家是不会稳定发展的。

道家思想反映了人对自然、社会规律不可抗拒性的初步认识。

他们认为事物发展有其规律,“合抱之木,生于毫末,九层之台,起于垒土”,既不能像儒家那样压抑本性,任意扭曲,也不能像法家那样刻意追求,武力维护,只有取法自然,和谐发展,随遇而安。

道家的“无为”绝对不是消极避遁,其终极目标仍是“治”。

因此,它与儒、法两家是殊途同归。

西汉、东汉、唐、明等朝代建立之初,都高举道家思想,与民休养生息的事实就足以说明,道家思想的目的不是“无为”,而是“无为而无不为”。

当然,从社会发展的角度看,老子的政治倾向是保守的;但是,对于以农耕为主要经济形式的古代中国而言,老子的“小国寡民”政治设计,在某种意义上又是切合中国社会结构的实际状况的。

2、《论语》载:孔子的弟子樊迟问“仁”,孔子曰:“爱人。

”子贡问“仁”,孔子曰:“夫仁者,已欲立而立人,己欲达而达人。

”颜渊问“仁”,孔子曰:“克己复礼为仁,一日克己复礼,天下归仁焉。

”子X问“仁”,孔子曰:“能行五行(恭、宽、信、敏、惠)者于天下,为仁矣。

”结合教科书和你的理解,我们应该怎样理解“仁”的内涵和外延?我的思路:“仁。

是孔子的核心思想。

但是,从《论语》的记载来看,“仁”宇总共出现过一百多次,但每次讲解都不完全一致,其内涵与外延宽泛而多变。

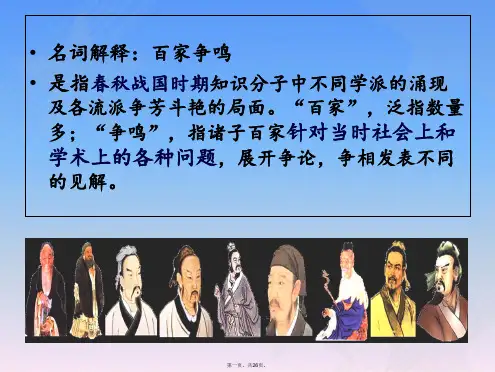

专题一中国传统文化主流思想的演变一、百家争鸣百家争鸣的有关知识(1)“百家争鸣”的含义“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。

所谓“百家”,是泛指,意为数量多。

《汉书·艺文志》上主要分为儒家、墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家等十家。

所谓“争鸣”,是指当时代表各阶层,各派政治力量的学者或思想家,都希望按照本阶级(层)或本集团的利益和要求,对宇宙对社会对万事万物作出解释。

于是,他们著书立说,广收门徒,高谈阔论,互相辩难,争相发表自己的见解。

(2)“百家争鸣”局面出现的社会原因春秋战国时期是中国古代历史上思想领域异常自由和活跃的时期,几乎在中国历史上绝无仅有。

此时的“百家争鸣”局面的出现,有其深刻而复杂的社会原因:第一,在经济上,井田制崩溃。

铁器的使用和牛耕的推广,促使井田制走向瓦解;封建经济的迅速发展,为学术文化的繁荣提供了物质条件。

第二,在政治上,周王室衰微,士大夫崛起。

春秋战国时期是社会大变革时代,各种力量在争衡、较量。

对社会变革的现实发表不同的看法,提出改革时弊的各种方案,就必然会出现观点各异的现象;加上新的统治阶级还未有绝对的权威,人们的思想也就不受任何条框的束缚和制约,尽可以畅所欲言。

第三,在阶级关系上,“士”阶层的活跃和受重用。

各诸侯国都想富国强兵,兼并他国,取代周天子的地位,因而特别地礼贤下士;“士”们也希望实现用自己的思想主张治国平天下的政治愿望。

第四,在思想文化上,从“学在官府”到“学在民间”。

私学的兴起,造就了一大批知识渊博和阅历丰富的文士,同时也为学术繁荣提供了舆论阵地。

在社会上,一批以传播文化,发展学术为宗旨的社会力量被称为“诸子百家”。

认识:春秋战国时期文化繁荣的局面,是在社会经济迅速发展,阶级关系剧烈变化,奴隶制度瓦解和封建制度形成的历史条件下出现的明确:一定的思想观念是一定的历史时代的产物,是在它的物质条件和相应的社会关系的基础上创造和构成的。

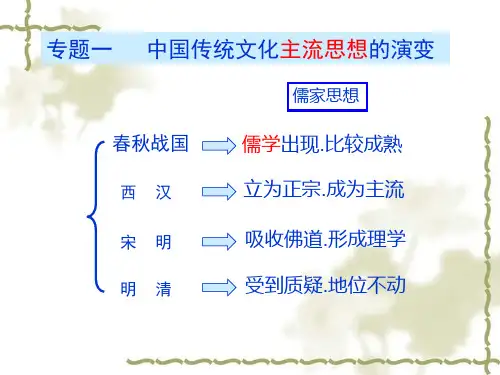

人民版高中历史必修三专题一第一课百家争鸣(17)第一课百家争鸣一、内容及其解析本节课要学的内容:百家争鸣,指的是人民版历史必修三专题一第一节的内容,其核心是老子、孔子、孟子、韩非子、墨子和荀子等思想家的主张以及儒家思想的形成,理解它关键就是要结合春秋战国时期历史背景分析其思想产生的原因,掌握其对中国历史带来的影响。

学生已经学过通史中的相关内容及必修1、2中的相关内容,本节课的内容百家争鸣,就是在此基础上的发展。

由于它还与政治学科及必修1、2有比较密切的联系,所以在本学科有十分重要的地位,并有知识扩展的作用,是本学科的重要内容。

教学的重点是诸子百家的代表人物及其主要思想,百家争鸣局面形成的意义。

解决重点的关键是结合春秋战国时期的政治经济等社会状况进行分析。

二、目标及其解析1、教学目标:掌握诸子百家的思想特征及其代表人物的主要主张;认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义。

2、目标解析:掌握诸子百家的思想特征及其代表人物的主要主张就是要掌握儒家、法家和道家的基本思想主张的差异;认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义就是要了解百家争鸣局面的形成,标志着中国思想文化的发展进入了第一个枝繁叶茂时期,也奠定了我国传统文化的基础。

三、问题诊断分析在本节课的教学中,学生可能遇到的问题是(1)容易混淆诸子百家的思想主张,产生这一问题的原因是本课涉及到的人物及其主要思想内容较多而且新知识、新内容多,不易掌握。

要解决这一问题,可以采用列表的方式,通过比较分析的方法来理解。

对于同一学派内部,不同思想家的思想也要加以区别分析。

从总体与局部两个方面来把握各家学派的思想特点。

(2)不知正确判断春秋战国时期百家争鸣的思想局面形成的重要意义。

产生这一问题的原因是学生还未形成正确的史观,运用唯物主义去对文化的影响进行分析。

解决这一问题的关键是在学习过程中,要结合当时及以后中国古代社会政治、经济、思想文化等方面的发展史实来理解。

第1课“百家争鸣〞和儒家思想的形成历史解析春秋战国时期为什么会出现百家争鸣局面我国的春秋战国时期,是一个社会大变革时期,反映到思想意识领域,就出现群星璀璨的“诸子百家〞和错综复杂的“百家争鸣〞局面。

“诸子〞是指各种不同学术流派的代表人物及其著作。

“百家〞是个泛称,言诸子之多。

“百家争鸣〞,那么是指诸子各家之间所展开的互相诘难、互相论辩的生动学术局面。

“百家争鸣〞的出现,是具有一定的物质基础的。

战国时期封建经济的发展为“百家争鸣〞创造了条件。

自然科学水平比以前发达,天文、历法、数学有了新突破,医学、地学、工艺学等在古代世界处于领先地位,这些成就为古代的唯物论和朴素的辩证法思想提供了许多新鲜的思想素材。

在社会大变革时期,阶级矛盾错综复杂,各种斗争交织在一起,使阶级关系出现了新变动。

这些矛盾包括有地主阶级和农民阶级的矛盾,地主阶级和没落奴隶主的矛盾,农民阶级和没落奴隶主的矛盾,奴隶主和奴隶的矛盾,手工业者与地主阶级、奴隶主阶级的矛盾等等。

他们都要从维护本阶级的利益出发,寻找自己的代言人,推销自己的主X。

“学在官府〞的局面被打破,私学兴起,士人的解放,这是“百家争鸣〞出现的重要原因。

春秋以来,私学兴起,在私学中培养出一大批士人,齐稷下学宫是齐威王、宣王时期东方各国文士聚集活动的场所。

先后来学宫的著名学者就有邹衍、田骈、接子、慎到、环渊之徒七十六人,皆赐列第为上大夫,荀卿也曾游学于稷下学宫。

这里盛况空前,学士可达数百千人。

战国时代养士之风风靡一时,养士著名的“魏有信陵君,楚有春申君,赵有平原君,齐有孟尝君,皆下士喜宾客以相倾〞。

魏信陵君无忌因礼贤下士,“士以此方数千里争往归之,致食客三千人〞。

食客成分复杂,其中有部分为文士。

这些士挣脱了奴隶制的束缚,周游列国,奔走呼号,发表自己的见解,活跃了战国时代的学术空气。

总之,春秋战国时期,激荡的社会变革,空前的经济繁荣,辉煌的科技发展成就,再加之“诸侯并争,厚招游学〞,礼贤下士为一时之尚,从而形成诸子蜂起、百家争鸣的局面。

专题一、中国传统文化主流思想的演变

第一节百家争鸣素材

始终困扰人们的千古谜团:墨家为何会突然消亡

墨家是先秦时期重要的学术流派,和儒家并称“显学”,而与道家,也成分庭抗礼之势,所谓“天下之学,不归杨则归墨”,讲的就是这种情形。可是,先秦时期如此重要的一个学术流派,中经秦汉的转换,至汉初,却突然消失了。司马迁写史记时,对墨家已不甚了了,而以后则更少有人提及。人们只知其大概,对这一学派的真实情况,却少有了解。直到两千年后,清人在整理《道藏》时,才发现被误收入其中的墨子书,这才有了乾、嘉以来墨学研究的兴起。现在想来,还真该感谢那位粗心的《道藏》编撰者,正是他的误收,为我们保住了一部珍贵的学术典籍。

今天读墨子书,其内容之广博、思想之精深,不难发现。但是,墨家学派的突然消亡,却始终困扰着人们。对此,许多墨学研究者多有涉及,且口径大体一致,即墨家思想自身的局限性,不能适应新兴地主阶级的需要。这些分析都有道理,但所有这些分析都没能回答墨家消失的突然性问题。先秦诸子学到了汉代,或显或隐、或盛或衰,大多有踪迹可寻,唯独墨家,却象谜一样消失了。为什么会是这样呢?要想解决这一问题,看来不能仅仅局限于对其学说的分析,而要另谋出路。

我以为,墨家学派的突然消亡,其根本原因,在于这一学派的组织特征与行为特征。

墨家是个有着崇高理想的学派,这个理想,便是公天下、兼爱天下。面对理想又该如何作为?墨家的宗旨是:“口言之,身必行之”,因此,墨家又是一个有着强烈社会实践精神的学派。正是因为这种实践自已社会理想的需要,才使得墨家在先秦众多流派中,成为唯一一个有着严格组织的学派。墨者称自已的领袖为巨子,奉巨子为圣人。其实,墨子就是第一任巨子,他不仅是这个团体的思想领袖,还是这个团体

参与社会实践的组织者。不仅如此,墨者们还有着严格的自律精神,他们“以绳墨自矫”,严格要求自已。所谓绳墨,即木匠用以取直的墨线。而正是这种“以绳墨自矫”、严格自律的特征,才是这个学派被人称作墨家的真正原因,而不是因为他们睑黑或是墨子受过黥刑。

将以上分析结合其它资料,我们可以这样来描述墨家的总体形象:这是一个有领袖、有学说、有组织的学派,他们有崇高的社会理想与强烈的社会实践情神。墨

者们吃苦耐劳,严于律己,把维护公理与道义看作是义不容辞的责任。还有,他们大多是有知识的劳动者。

正是这种对理想的坚持与执着,墨者们具有一种勇敢的精神,为了公理与道义,他们可以义无反顾地献出自己的生命。西汉初年的陆贾说:墨门多勇士。《淮南子》书则说,墨家中人,“皆可使赴火蹈刃,死不旋踵”。这些,都是对墨家献身精神的真实记载。而墨家对于社会实践的参与,又多以有组织的群体形式出现,于是这种献身

精神,便很容易表现为一种集体行为。

据《吕氏春秋》记载,墨家巨子孟胜为楚国阳城君守封,他与弟子一百八十三人无一后退,全部战死!在当时的纷乱之世,这样的事件,于墨家想非一端。再看著名的墨子止楚攻宋。墨子反对战争而止楚攻宋,是作了两手准备的,一方面,他千里迢迢只身赴楚以止楚,另一方面,则派禽滑厘等三百弟子助宋守城以防不测。好在墨

子止楚止住了,若楚王好说歹说不听呢?以楚之强而宋之弱,一旦楚王加兵於宋,不仅宋国难保,墨子与三百弟子的命运也很难说了。以墨家宁死不屈、义无反顾的精神推想,他们不会有一人退却,宁可死。墨家有多少弟子呢?

我常想起秦汉之际的田横。田横,齐人,当初与刘、项同时起兵反秦,数年后,刘

邦称帝而田横与五百壮士败亡海岛上。刘邦为长远计,派使者软硬兼施以召横,田

横不得已,与二门客随使赴洛阳。走到离洛阳三十里的地方,田横对两位门客说:当初我与刘邦同时起兵,而今一为天子,一为亡虏,我深以为耻。刘邦其实是想看看我

的面容,烦劳二位将我的首级献给刘邦。于是自杀。二门客如诺,献田横首于刘邦。刘邦大为叹息,于是以王礼葬田横并拜其二门客为都尉。葬毕,二门客在田横墓侧自掘坑,然后双双自杀。刘邦更为惊叹,派使者赴海岛召五百壮士欲加重用。而海岛上的五百壮士从使者口中得知田横已死的消息后,无一奉召,他们采取了另外一种回答刘邦、回应田横的方式---全部自杀!

我常想,田横是墨家吗?田横是巨子而五百壮士是墨者吗?如果不是,他们那种重义轻生、慷慨赴死的精神与行事,与墨家何其相似!如果是呢?他们大概便是一群最后的墨者吧!

以崇高的理想为目标,以严格的组织为规范,以甘愿为理想而献身为精神,这便是墨家的总体特征。当他们以集体的、群体的方式参与社会变革与实践时,他们能显示出一种力量。然而,悲剧性的结果可能恰好也就在其中:当这个群体遭受强力打击时,以他们对正义与理想的执着,以他们宁可死而决不后退的精神,其结果,便不是土崩瓦解而只能是寸草无生了。土崩瓦解尚可收拾,寸草无生则无以为继了!

墨家的突然消亡是否可以这样解释呢?。