【管理资料】王国维简介汇编

- 格式:ppt

- 大小:1.01 MB

- 文档页数:6

王国维(1877年12月3日-1927年6月2日),字静安,又字伯隅,晚号观堂(甲骨四堂之一),谥忠悫。

浙江嘉兴海宁人,国学大师。

与梁启超、陈寅恪和赵元任号称清华国学研究院的“四大导师”。

中国新学术的开拓者,连接中西美学的大家,在文学、美学、史学、哲学、金石学、甲骨文、考古学等领域成就卓著。

甲骨四堂之一。

王国维精通英文、德文、日文,使他在研究宋元戏曲史时独树一帜,成为用西方文学原理批评中国旧文学的第一人。

陈寅恪认为王国维的学术成就“几若无涯岸之可望、辙迹之可寻”。

著述甚丰,有《海宁王静安先生遗书》《红楼梦评论》《宋元戏曲考》《人间词话》《观堂集林》《古史新证》《曲录》《殷周制度论》、《流沙坠简》等62种。

生平1877年出生于海宁盐官。

1882年入私塾。

1893年中秀才。

1899年进上海《时务报》,业余去罗振玉东文学社学习外文及理化,开始接触西方文化。

1901年秋,受资助赴日入东京物理学校。

次年夏,因病回国。

1903年起,任教于通州和江苏师范学堂,讲授哲学、心理学等。

写出《红楼梦评论》等多篇哲学、美学论文。

后自编为《静庵文集》,于1905年出版。

1907年,北上,任学部图书馆编译、名词馆协修。

期间,著《人间词话》,《宋元戏曲史》。

1911年,前往日本。

1916年,受邀回国为哈同所办仓圣明智大学编辑学术刊物。

又为藏书家蒋汝藻编《密韵楼书目》,并参加纂修《浙江通志》。

1917年,著《殷周制度论》。

1923年,应逊帝溥仪之召,北上就任“南书房行走”。

1925年,应聘为清华大学国学研究院教授,讲授经史小学,并研究汉魏石经、古代西北地理及蒙古史料。

与梁启超、陈寅恪、赵元任号称清华国学四大导师。

1927年6月2日,自沉于颐和园昆明湖,自杀原因说法不一。

自杀1927年,北伐军挥师北上,听闻北伐军枪毙湖南叶德辉和湖北王葆心(王被杀是谣传),6月2日同朋友借了五块钱,雇人力车至北京颐和园,于园中昆明湖鱼藻轩自沉。

从其遗体衣袋中寻出一封遗书,封面上书写着:“送西院十八号王贞明先生收”,遗书内容如下:五十之年,只欠一死。

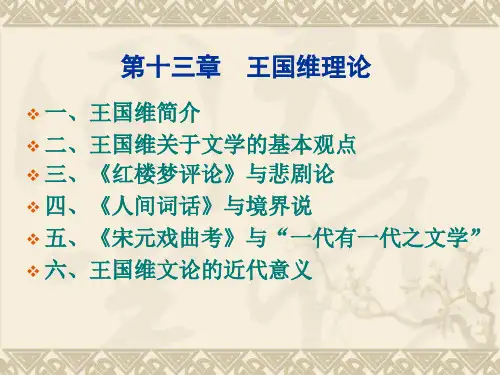

作文素材之民国大师纵横语文教研室09.王国维一、人物简介 (3)人物事件1:王国维的辫子 (3)人物事件2:沉湖自尽 (4)人物事件3:“三重境界” (4)人物事件4:独立之精神,自由之思想 (6)人物事件5:严肃、认真、谦逊、务实的治学态度6二、经典语句 (7)三、名家评价 (8)四、作文文段 (8)话题1:勇气 (8)话题2:死亡与永恒 (9)话题3:耐住寂寞 (9)话题4:读书 (9)话题5:理想 (10)话题6:奋斗 (10)话题7:收获 (11)五、精选范文 (11)静水流深,方能致远 (11)莫逞高论,修道立德在自身 (12)秉承“六不”做学问 (14)花开无声,方显人生 (16)六、适用话题................................. 17 目录09. 王国维一、人物简介王国维(1877-1927),浙江海宁人。

王国维是中国近、现代相交时期一位享有国际声誉的著名学者,与梁启超、陈寅恪、赵元任并称为清华四大导师。

王国维早年追求新学,接受资产阶级改良主义思想的影响,把西方哲学、美学思想与中国古典哲学、美学相融合,研究哲学与美学,形成了独特的美学思想体系,继而攻词曲戏剧,后又治史学、古文字学、考古学。

郭沫若称他为新史学的开山,其实不止如此,他平生学无专师,自辟户牖,成就卓越,贡献突出,在教育、哲学、文学、戏曲、美学、史学、古文字学等方面均有很深造诣,为中华民族文化宝库留下了广博精深的学术遗产,被誉为“中国近三百年来学术的结束人,最近八十年来学术的开创者”。

人物事件1:王国维的辫子王国维在受西学浸染极深的清华校园里,头戴白棉布瓜皮小帽,穿长袍,勒条粗布腰带,典型的冬烘先生模样,而且,他顶着一条辫子(那是在辛亥革命后重新续起来的)。

王国维的辫子留得不合时宜,却也并非是为忠君而留——溥仪的辫子已经剪掉了。

看来,保存一点对传统文化的纪念,作为与现实生活抗衡的文化品格象征,才是这条辫子存在的意义。

王国维——近代中国最后的思想家朱颜辞镜花辞树,最是人间留不住。

短短十四个字,道尽了世事不得人所愿的辛酸和痛苦。

一代国学大师王国维以这句话把他的人生一切境遇,向我们娓娓道来。

出生于光绪三年的王国维,适逢中国封建王朝最后的没落,这位国学大师从小受到的也是传统的教育,曾在十六岁时考得秀才,但在乡试上屡试不中。

我时常会想象,如果王国维走上政治一途,还会不会有这样深刻的思考和这样隽永的佳呢?后来王国维留学海外,掌握了多种外语,这为他后来对中国传统文化和西方文化的融合做出了很大的贡献。

王国维并没有遵循人们常说的“学成文武艺,卖与帝王家。

”相反,他在文学、史学上做出了很多贡献,也曾在北京大学、清华大学讲学。

似乎,他对政治毫不心。

可他也是个矛盾的人,在辛亥革命后,他又重新蓄起了辫子,这个时候,连溥仪的辫子都剪掉了。

说到王国维的人生三境界,相信大家都不陌生,但很少有人能把它完整的讲述出来。

第一种境界:“昨夜西风凋碧树。

独上高楼,望尽天涯路。

”西风刮得树叶凋谢,而乱世中只有他能够爬上真正的高楼,居高临下,看到天涯海角,看到别人看不到的地方。

这种境界中,人要立志坚定、下定决心、排除干扰。

第二种境界:“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。

”这句词来自柳永,奉旨填词柳三变。

这种境界中概括的是人锲而不舍的坚强性格和对事业的执着态度。

也就是说只要为了我们坚持的目标努力奋斗、不惜一切、执着追求,那么也就可以离成功更近一步。

第三种境界:“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。

”这一种境界中描述的是一种在经历了诸多挫折、诸多磨炼后,一个人渐渐的成熟起来的感觉。

这种境界的人可以看到别人看不到的东西,理解别人迷惑的道理。

到了这个境界,人往往在事业上就会有独创性的贡献,这种贡献和成功并不是神来之笔,而是通过一步步的努力缔造出来的,是用一生的心血浇灌出来的。

这三种境界不可谓不精妙。

每每读来,都有一种恍然大悟之感。

王国维,不愧为近代中国最后一位著名的思想家,思想之深刻,令人叹服。

王国维的故事介绍中国近代国学大师王国维一直以来都是一个迷一般的人物,对于王国维的故事也同样不在少数,其中不乏有很多是由后人根据相关的记载而臆想出来的,下面是店铺搜集整理的王国维的故事介绍,希望对你有帮助。

王国维的故事介绍相传,王国维是一个性情极为淡泊的人,寻常是不与常人亲近的,有着自己安静和宁的内心世界。

因而王国维在上完课之后,便会很会的离去,并不会与学生过多地谈及一些无关紧要的话语,但是只要是有学生上门请教王国维任何一点的学术问题,王国维都是知无不言的,竭尽自己的所能所知帮助学生答疑。

在王国维的心目中,学术是不分等级门派的,因而王国维对于任何研习学术的人都是一视同仁的。

王国维上课的时候,从来都不会装作自己很懂的样子,只是轻轻地说一句自己也不知道,显得自己很无知,但是却恰恰是王国维的过人之处,出于对学术严谨性的考量,王国维从不轻易地作诠释或者是下定义。

还有类似的表现出王国维治学态度的故事,便是王国维直言自己愚钝,王国维坦然称自己对于《诗经》、《尚书》有很多出都不懂,在当时实属不易。

另外,流传颇多的便是王国维的辫子故事了,王国维把自己头上的辫子看得比生命还要重要,王国维认为自己的辫子便是自己的气节,可以没有生命,但是不能没有气节,没有辫子。

王国维的作品王国维的作品中的文笔细腻工整,辞藻华美,有着极强的国学风采于其中。

王国维的《人间词话》最为人所熟知,可以说是王国维的代表作品之最了。

王国维在元曲艺术上面也有极强的造诣,同时王国维也编写了一部《宋元戏曲考》,可以说是对于中国宋朝以及元朝中的戏曲艺术的极大程度上面的归纳和分析。

同时也成为了不可多得的对于元曲艺术的分析之作品。

王国维的作品中,最为人熟知的是《人间词话》,其中,王国维写下的人生的三重境界,历来都是文人墨客所推崇的,可以算是王国维把中国古代的文学艺术精华融入到了人生之中,如此着实被人褒美。

另外,王国维的评书也是极好的,其中有关于《红楼梦》的评述以及王国维对于《红楼梦》的分析,因而也有一本《红楼梦评论》遗世,这部书可以作为研究红学的参考。

国学大师——王国维首先非常荣幸,身为一个海宁人,生长在一个极其富有文化底蕴的地方,在这里,孕育了伟大诗人徐志摩,穆旦,还有我今天要介绍的国学大师——王国维。

一一一一、、、、王国维生平简介王国维生平简介王国维生平简介王国维生平简介::::王国维(1877年—1927年),字伯隅、静安,号观堂、永观,汉族,浙江海宁盐官镇人。

清末秀才。

我国近现代在文学、美学、史学、哲学、古文字、考古学等各方面成就卓著的学术巨子,国学大师。

王国维是中国近代最后一位重要的美学和文学思想家.他第一个试图把西方美学,文学理论融于中国传统美学和文学理论中,构成新的美学和文学理论体系.从某种意义上说,他既集中国古典美学和文学理论之大成,又开中国现代美学和文学理论之先河.在中国美学和文学思想史上,他是从古代向现代过渡的桥梁,起到了承上启下,继往开来的作用,被誉为“中国近三百年来学术的结束人,最近八十年来学术的开创者” 少年失意少年失意少年失意少年失意王国维世代清寒,幼年为中秀才苦读。

早年屡应乡试不中,遂于戊戌风气变化之际弃绝科举。

结识罗振玉结识罗振玉结识罗振玉结识罗振玉 1898年,二十二岁的他进上海《时务报》馆充书记校对。

利用公余,他到罗振玉办的“东文学社”研习外交与西方近代科学,结识主持人罗振玉,并在罗振玉资助下于1901年赴日本留学。

1902年王国维因病从日本归国。

后又在罗振玉推荐下执教于南通、江苏师范学校,讲授哲学、心理学、伦理学等,复埋头文学研究,开始其“独学”阶段。

1906年随罗振玉入京,任清政府学部总务司行走、图书馆编译、名词馆协韵等。

其间,著有《人间词话》等名著。

1911年辛亥革命后,王国维携3种生平著述,眷随儿女亲家罗振玉逃居日本京都,从此以前清遗民的身份处世。

其时,在学术上穷究于甲骨文、金文、汉简等方面。

1916年,应上海著名犹太富商哈同之聘,返沪任仓圣明智大学教授,并继续从事甲骨文、考古学研究。

1922年受聘北京大学国学门通讯导师。

原空四军政委王国维简介王国维(1901年-1966年),字梓翔,号浩然,江苏扬州人,原空四军政委,中国人民解放军将领。

王国维的家庭背景十分优越,他的父亲是清朝时期的大官员,王国维从小就受到了良好的教育。

1931年,他加入了中国共产党,并在1934年参加了长征。

在长征中,他表现出了出色的领导才能,并被任命为原空四军的政委。

在原空四军中,王国维发挥了重要的作用。

他不仅在战斗中表现出了勇气和智慧,而且在组织和管理方面也取得了很大的成就。

他善于与士兵沟通,了解他们的需求和想法,并为他们提供必要的帮助和指导。

他还注重培养士兵的自我意识和自我教育能力,使他们能够更好地适应战斗环境。

在抗日战争中,王国维继续发挥着重要的作用。

他领导着原空四军在南方进行游击战争,给日军造成了很大的困扰。

他还积极参与了华南抗日根据地的建设,为当地人民提供了必要的帮助和支持。

1949年,王国维随军进入南京,参加了解放南京的战斗。

他在战斗中表现出了极高的勇气和智慧,为解放南京做出了重要的贡献。

随后,他被任命为南京市市长,并开始了他的政治生涯。

他积极推进了南京的经济和文化建设,并为当地人民提供了更好的生活条件。

然而,王国维的政治生涯并不长久。

在文化大革命中,他被打成了“反革命分子”,并被迫离开了政治舞台。

他在1966年去世,享年65岁。

他的离世给中国的军事和政治事业造成了重大的损失。

总的来说,王国维是一位出色的将领和政治家。

他在长征和抗日战争中表现出了极高的勇气和智慧,在政治生涯中也取得了很大的成就。

他的去世是中国军事和政治事业中的一大损失,但他的精神和事业将永远铭刻在中国历史的篇章中。

国学大师王国维国学大师王国维王国维是我国著名的国学大师,关于他的生平事迹,你知道多少呢?小面跟店铺一起来看看吧!一、家世渊源王氏家族的先世祖籍开封。

《宋史》有王氏先世王圭、王光祖传,远祖王圭、王光祖、王禀、王荀四世,均以战功显赫,其中王圭、王禀及王荀死于国难,尤以王禀于靖康元年,在太原抵抗金兵,守城御敌而殉国,是一位勋绩卓著的抗金民族英雄。

王禀之孙王沆随宋高宗南渡,袭安化王爵,赐第盐官,遂定居于此,已有八百余年的历史。

到王国维的父亲王乃誉,已是宋安化郡王三十二世裔孙。

海宁旧有安化王祠,始于明弘治年间,嘉靖壬子年毁于火,后又重建,移之邑治之东,今旧祠已不存。

王氏家族因抗金名将王禀及袭封前爵、赐第盐官的王沆,在海宁受到当地人民的长期敬仰。

王国维对此也深感自豪,撰有《补家谱忠壮公传》。

二、生平经历王国维于1877年12月3日(清光绪三年旧历丁丑十月二十九日)生于浙江海宁市盐官镇双仁巷,自1877年出生到1899年赴上海就读农学社及东文学社以前,他的童年、青少年时期主要是在海宁故乡度过的。

四岁时,母亲凌夫人去世,他和姐姐蕴玉的生活主要由叔祖母照顾,而他的读书生活,则主要受到其父王乃誉的影响。

王乃誉,字与言,号莼斋,早年读书并习贾于茶漆肆,贸易之暇,攻书画、篆刻、诗古文辞,博涉多才,治学精进不穷,尤于书法、画理用力最勤,著有游目录八卷,古钱考一卷及其它文稿,题画诗、画粕等数卷。

王国维生活在一个富有文化修养的家庭里,从小聪颖好学。

1883年,他七岁起,先后入邻塾从师潘紫贵(绶昌)及陈寿田先生就读,接受过塾师的启蒙教育,并在父亲王乃誉的指导下博览群书,涉猎了传统文化的许多领域,并初步接触到近代先进的科学文化知识和维新思想,逐步形成了读书的志向和兴趣。

1892年,王国维入州学,名在第六十余名,同年赴杭应府试未取。

1893年,又赴杭应科试不第,1894年赴杭州考人崇文书院。

他自从考入州学后,并未用主要精力准备应试,而是从博览群书中产生了对史学、校勘、考据之学及新学的兴趣。

王国维简介王国维,世代清寒,幼年为中秀才苦读。

1901年赴日本留学。

王国维从事文史哲学数十载,是中国近代著名的史学家、文学家、美学家、考古学家、词学家、金石学家和翻译理论家,被誉为“中国近三百年来学术的结束人,最近八十年来学术的开创者”。

梁启超赞其“不独为中国所有而为全世界之所有之学人”,郭沫若先生则评价他“留给我们的是他知识的产物,那好像一座崔嵬的楼阁,在几千年的旧学城垒上,灿然放出了一段异样的光辉”。

靠不住的王国维的外表也总是严肃冷峻的。

他与人交往,除了谈学问或正事,很少闲聊,更不会对人讲应酬话。

如果有人请他看一件古铜器,他看了是假的,就会说“靠不住的”,而请他看的人无论怎么说这个古器色泽如何古雅,清绿的如何莹彻,文字如何精致,什么书上有类似的着录,并将这些提供给他做参考,再请他仔细看一下,他看了以后依然会说:“靠不住的。

”他不附和,也不驳难。

严肃、认真、谦逊、务实的治学态度王国维性格淡泊,不喜欢与人交游,在清华除了讲书授课以外,一般不主动跟学生谈话。

从来都是上完课就走,回到自己的西院住所,钻进自己的书房研究学术。

但是如果有学生登门拜访或致函,不管是求教或是辩论,从来都是一律接待,不分老幼尊卑,而且是知无不言,言无不尽。

甚至有当时东南大学的学生特意赴京求教,就住在王先生家里。

在他看来,学术为天下之公器,不应有门户之见,所以不管是不是自己的门下弟子,他都有问必答。

在他执教清华的两年中,不知道有多少学子领受了他的恩泽。

在讲课之时,王国维遇到某些问题常以“这个问题我不懂”一语带过。

语言学家王力当年曾师从王国维,起初不理解为什么先生常说“我不懂”,后来悟出,这正是先生治学严谨的表现。

王力在清华国学研究院上的第一堂课,是听王国维讲《诗经》。

王国维的这节《诗经》课,讲得很朴实,见解又很精辟新颖,为王力闻所未闻,他深感受益。

但是,当碰到某些问题时,王国维却常以“这个我不懂”一句就带了过去,有时一节课下来,竟说了几个“我不懂”。

文化名人王国维王国维,初名国桢,字静安,亦字伯隅,初号礼堂,晚号观堂,又号永观,谥忠悫。

汉族,浙江海宁人。

王国维是中国近、现代相交时期一位享有国际声誉的著名学者。

王国维与梁启超、陈寅恪、赵元任、李济被称为“五星聚奎”的清华五大导师,桃李门生、私塾弟子遍充中国史学界。

文学成就王国维在文学创作和文学理论上最著名的是其《人间词话》。

他词作的成就在境界的开拓上,而境界也正是《人间词话》所着力强调的。

从具体作品分析,王国维的词作多摆脱了抒写离情别绪、宠辱得失的俗套,重在展现个体的人在苍茫宇宙中的悲剧命运,是对生命与灵魂的考问。

他“往往以沉重之心情,不得已之笔墨,透露宇宙悠悠、人生飘忽、悲欢无据之意境,亦即无可免之悲剧”,诗词中因此每每流露出哀伤的气息。

如《采桑子》中言:“人生只似风前絮,欢也零星,悲也零星,都作连江点点萍。

”发现人间的苦难,是与因循守旧、知足常乐的人生相对立的境界,是人的觉醒。

如此,“境界”被赋予了新的内涵,他的词表达的就是一种哲学境界,而超越了伦理的境界。

《人间词话》中“无我之境”的“无我”,即为王国维《叔本华之哲学教育学说》一文中讲的“无欲之我”;所谓“理想”与“写实”的提法,也是来源于叔本华使用的概念“理想”和“摹仿自然”。

王国维将叔本华等人的哲学美学观内化为自己的人生观艺术观,并与中国的传统艺术实践进行了完美结合。

《人间词话》成为中国美学史上融通中西、承前启后的理论巨著。

王国维在《人间词话》里谈到了治学经验,他说:“古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:第一种境界:“昨夜西风凋碧树。

独上高楼,望尽天涯路。

”这词句出晏殊的《蝶恋花》,在王国维此句中解成,做学问成大事业者,首先要有执着的追求,登高望远,瞰察路径,明确目标与方向,了解事物的概貌。

第二种境界:“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。

”这引用的是北宋柳永《蝶恋花》最后两句词,原词是表现作者对爱的艰辛和爱的无悔。

若把“伊”字理解为词人所追求的理想和毕生从事的事业,亦无不可。

王国维(1877—1927),字伯隅,自号静安,又号观堂,浙江海宁人。

父亲王乃誉是一商人。

4岁丧母,父亲经常出门经商,对子女教育严格,养成王国维孤僻的性格。

他两次到杭州参加乡试,未中,便倾向新学。

甲午战争后,到上海,为《时务报》当书记校对,同时,用业余时间入罗振玉办的东文学社,从日本藤田丰八等学习日文及理化等课程。

上虞罗振玉看到王国维扇面上所写咏史诗,赞赏其才学,在经济上帮助他,留他在东文书社当庶务。

王誓事罗振玉并终生依庇于罗。

1901年王曾赴日留学,次年因病回国。

1903年任南通师范学堂教员,1904年任江苏师范学堂教员,讲授心理学、伦理学及社会学。

1906年,罗振玉调京,在学部做官,王随之入京,次年在学部总务司行走,任学部图书馆编译。

他对叔本华、康德、尼采哲学颇有兴趣,在《教育世界》发表过一批哲学论文,介绍德国哲学,又从事词和戏曲的研究。

1908年《人间词话》问世,1912年《宋元戏曲考》问世。

辛亥革命后,罗振玉、王国维逃到日本居住。

罗对王讲:现在世变很激烈,士欲可为,舍返经信古未由也。

王听了罗的劝告,便尽弃前学,专治经史。

他运用罗振玉的大云书库所藏经史、古器物、甲骨文、流沙坠简等,经过研究写出一批学术论文。

1916年他回到上海,应哈同之聘,为《学术丛编》杂志编辑,后又任包圣明智大学教授。

他仍从事甲骨文和古史考证,和沈曾植等研讨学术,关系密切。

1923年他召为南书房行走,为已废的清室皇帝溥仪当先生。

1924年冯玉祥将溥仪驱逐出故宫,王国维认为是“大辱”,想自杀,经家人严密监视未遂。

1925年,他到清华学校研究院任教,从事古代西北地理和蒙古史的研究工作。

1927年4、5月,北伐军进抵河南,北洋军阀即将崩溃,革命形势空前高涨,王国维于6月2日写就遗书,说:“五十之年,只欠一死。

经此世变,义无再辱。

”便投颐和园内昆明湖自杀,结束了他遗老的生活。

综观王国维的学术活动,先是研究哲学,继而转向研究文学,再而转向研究史学,以史学的研究贡献最大。