关键词的赏析和理解

- 格式:docx

- 大小:38.43 KB

- 文档页数:12

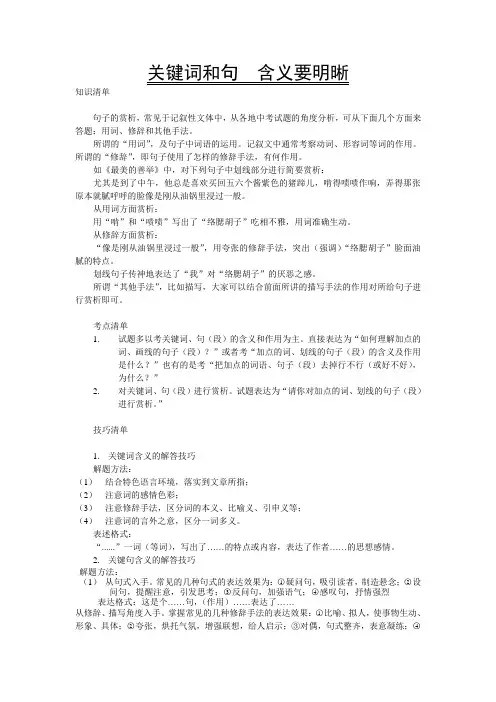

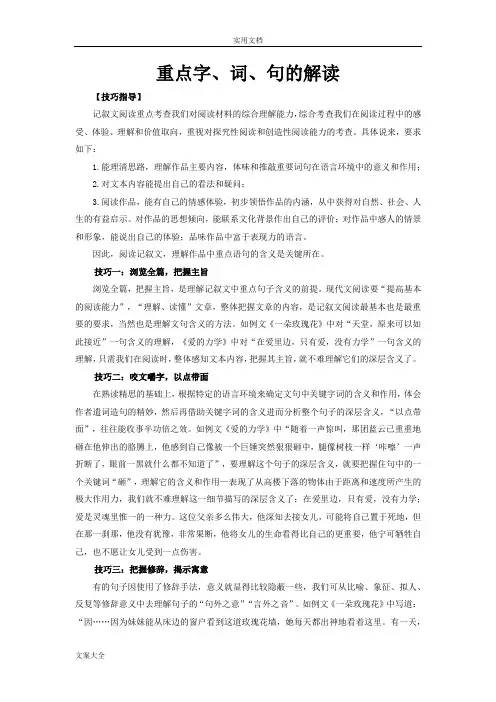

重点字、词、句的解读【技巧指导】记叙文阅读重点考查我们对阅读材料的综合理解能力,综合考查我们在阅读过程中的感受、体验、理解和价值取向,重视对探究性阅读和创造性阅读能力的考查。

具体说来,要求如下:1.能理清思路,理解作品主要内容,体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用;2.对文本内容能提出自己的看法和疑问;3.阅读作品,能有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。

对作品的思想倾向,能联系文化背景作出自己的评价;对作品中感人的情景和形象,能说出自己的体验;品味作品中富于表现力的语言。

因此,阅读记叙文,理解作品中重点语句的含义是关键所在。

技巧一:浏览全篇,把握主旨浏览全篇,把握主旨,是理解记叙文中重点句子含义的前提。

现代文阅读要“提高基本的阅读能力”,“理解、读懂”文章,整体把握文章的内容,是记叙文阅读最基本也是最重要的要求,当然也是理解文句含义的方法。

如例文《一朵玫瑰花》中对“天堂,原来可以如此接近”一句含义的理解,《爱的力学》中对“在爱里边,只有爱,没有力学”一句含义的理解,只需我们在阅读时,整体感知文本内容,把握其主旨,就不难理解它们的深层含义了。

技巧二:咬文嚼字,以点带面在熟读精思的基础上,根据特定的语言环境来确定文句中关键字词的含义和作用,体会作者遣词造句的精妙,然后再借助关键字词的含义进而分析整个句子的深层含义,“以点带面”,往往能收事半功倍之效。

如例文《爱的力学》中“随着一声惊叫,那团蓝云已重重地砸在他伸出的胳膊上,他感到自己像被一个巨锤突然狠狠砸中,腿像树枝一样‘咔嚓’一声折断了,眼前一黑就什么都不知道了”,要理解这个句子的深层含义,就要把握住句中的一个关键词“砸”,理解它的含义和作用—表现了从高楼下落的物体由于距离和速度所产生的极大作用力,我们就不难理解这一细节描写的深层含义了:在爱里边,只有爱,没有力学;爱是灵魂里惟一的一种力。

这位父亲多么伟大,他深知去接女儿,可能将自己置于死地,但在那一刹那,他没有犹豫,非常果断,他将女儿的生命看得比自己的更重要,他宁可牺牲自己,也不愿让女儿受到一点伤害。

解诗题,知作者,明诗意,悟诗情,创作背景, 关键词语赏析,关键诗句赏析,古诗拓展诗歌有着深厚的历史底蕴,并在语言文字艺术上卓然成就。

读懂一首诗,既能领略诗人的思想风貌,也能开展文学素养。

解诗题、认识作者、理解诗意、领悟诗情、了解创作背景、关键词语赏析、重点诗句赏析、古诗拓展,是满足理解诗歌需要的基本阅读步骤。

一、解诗题解诗题是诗歌阅读的基础,需要明确诗歌的题目,包括字面意思和隐含意义。

例如,《登高》一诗可以理解为“登高望远”,也可以理解为个人境遇的转变和情感的发展。

二、知作者阅读一首诗歌,需要了解作者的生平背景、创作影响和文学思想等方面的信息,这有助于更好地理解作品。

比如,我们知道杜甫的生平为“诗人之苦”,就可以获得更深入的阅读体验。

三、明诗意明诗意是解读诗歌的主要目的。

阅读诗歌需多角度思考,注意用语和意义之间的关系。

将作品中的词汇和句式深入分析,发现作者的感情与思想。

清楚地理解诗意,是进行更深层次阅读的前提。

四、悟诗情除了明白诗意,还要理解和把握诗歌传达的情感和意境。

通过诗歌可以表达出来的情感和意境,将思考和感觉结合起来,感受诗歌中的情怀和生命力。

五、创作背景了解作者的创作背景有助于我们理解并欣赏诗歌。

尤其是在我们不熟悉的古代诗歌,背景信息更能为我们解读作品提供有力的依据。

六、关键词语赏析诗歌中有很多关键词,需要仔细分析。

其中包括词语的意义,词语的内涵和外延,以及与作品相关的词语,如典故。

通过分析关键词语,我们可以进一步理解诗歌的意义和主题。

七、关键诗句赏析诗歌中的关键诗句往往描绘出作品的最高境界。

需要仔细理解全句的语境,挖掘诗句中的深层含义,领悟作者的思想表达,深入地认识诗歌的内涵。

八、古诗拓展诗歌是一种传承文化的媒介,古代诗歌中蕴含着丰富的历史、文化和社会信息,阅读古诗有助于了解中国传统文化的思想与艺术,积淀人生阅历和情感实际。

总之,解诗题、认识作者、理解诗意、领悟诗情、了解创作背景、关键词语赏析、重点诗句赏析、古诗拓展,是赏诗需要的基本阅读步骤,可以帮助我们深入并全面地了解和感受诗歌。

林俊杰关键词词曲赏析林俊杰,作为华语乐坛的天王级歌手,无疑是备受瞩目的焦点人物。

他的音乐作品多才多艺,从抒情到摇滚,从流行到R&B,每一首歌曲都充满了他的个人风格和情感。

在他的音乐作品中,有一些关键词词曲赏析,让我们一起来欣赏和探讨。

首先,林俊杰的音乐作品中经常出现的一个关键词是“爱情”。

爱情是他歌曲中的主题之一,他以独特的方式表达了对爱情的理解和感悟。

在《江南》中,他用“我愿变成一条鱼,飘啊飘,飘到你的心里”来形容对爱情的渴望;在《她说》中,他唱出了对爱情的执着和坚定。

林俊杰的歌曲中,爱情不仅是一种情感,更是一种对生活的态度和对世界的理解。

其次,林俊杰的音乐作品中还经常出现的一个关键词是“成长”。

成长是他歌曲中的另一个主题,他用音乐来诠释自己的成长历程和对成长的感悟。

在《学不会》中,他唱出了对成长的无奈和痛苦;在《一千年以后》中,他用“一千年以后,我们都会老,但我依然爱你”来表达对成长的坚定和执着。

林俊杰的音乐作品中,成长不仅是一种经历,更是一种对人生的思考和对世界的认识。

再次,林俊杰的音乐作品中还经常出现的一个关键词是“梦想”。

梦想是他歌曲中的又一个主题,他用音乐来诠释自己的梦想追求和对梦想的坚持。

在《江南》中,他用“我愿变成一条鱼,飘啊飘,飘到你的心里”来表达对梦想的向往;在《一千年以后》中,他用“一千年以后,我们都会老,但我依然爱你”来表达对梦想的执着和坚定。

林俊杰的音乐作品中,梦想不仅是一种追求,更是一种对人生的期许和对世界的展望。

最后,林俊杰的音乐作品中还经常出现的一个关键词是“自由”。

自由是他歌曲中的又一个主题,他用音乐来诠释自己对自由的向往和对自由的追求。

在《修炼爱情》中,他用“我不愿做困在爱情里的鸟”来表达对自由的渴望;在《背对背拥抱》中,他唱出了对自由的向往和追求。

林俊杰的音乐作品中,自由不仅是一种状态,更是一种对生活的理解和对世界的认识。

总的来说,林俊杰的音乐作品中充满了对爱情、成长、梦想和自由的诠释和表达。

精彩句子的赏析角度赏析精彩语句,可以从以下几方面入手:一、从重点词语着手,品句子之精髓。

一个句子出彩,往往在乎一词,所以古人说,一字千金。

一个词用得生动准确而精当,一个句子就有了精气神,一个人物就因这一个词或一个字活了。

比如《故乡》中描写宏儿之句:“我到了自家的房外,我的母亲早已迎着出来了,接着便飞出了八岁的侄儿宏儿。

”一个“飞”字,写尽少儿活泼和欢快,一个孩子,少不更事,他并不懂得生活的艰辛,也不理解搬家的意义,他的欢快与大人们的沉重形成一个鲜明对照。

又如《人民解放军百万大军横渡长江》的导语“人民解放军百万大军,从1000余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江”,“冲破”和“横渡”两词用得准确精当,形象生动地写出了人民解放军勇往直前的英雄气概,“冲破”写出我军进军速度之快,其势税不可当,“横渡”写出人数之多,气势之盛,所向披靡。

再用换词比较法试试,如“冲破”换成“突破”,“横渡”换成“渡过”,学生一经比较其表达效果立显。

可以说,一个好词就是这个句子的精髓所在,理解了一个词语,就也领悟了一句之深意。

二、从修辞角度出发,品句子之精妙。

我们知道,优美的文章不是高谈阔论,也不是无病呻吟,它是积极的修辞,是人性的闪光。

朱自清在《春》里为我们描绘了一幅幅美妙的春之图画。

有人说,写景状物的过程就是修辞运用的过程,我很赞同这句话。

一篇优美的《春》,就是作者巧妙运用各种修辞方式所连缀而成的。

请看:“盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了。

”此句用了反复和拟人的修辞方法,强调了人们对春的盼望,形象生动地写出了春之信使驾着东风来了,春姑娘已迈步向我们款款走来。

“一切都像刚睡醒的样子,欣欣然张开了眼。

山朗润起来了,水涨起来了,太阳的脸红起来了。

”此句运用了拟人和排比的修辞方法,对春天来临时大地苏醒的情状和山水太阳的变化作了一个宏观的勾勒,使原本没有生命的万物变得生机无限,活力无比。

“春天像刚落地的娃娃,从头到脚都是新的,它生长着。

散文一修辞手法、关键词角度赏析语言抒情散文以抒发主观情感为出发点,以空灵飘逸见长,着力点在于准确表达感情色彩的语言运用上。

最大特点就是"形散而神不散"。

往往借助具象,写景状物来抒发主观情感。

文中的景或物是作者抒情的依托,作者往往将所要抒发的情感具象化,运用比兴、象征、拟人等手法,或写景抒情,情景交融,或托物咏志,有所寄托,以达到抒情的目的。

阅读策略:一、散文的特点1.抒情散文是作者激情的鲜明表现,换句话说,就是"文中有我,重在抒情"。

哲理散文是讲哲理,论道理的散文,即以散文的形式讲哲理,启迪人生的文章。

分为:经典哲理散文,爱情哲理散文,生活哲理散文,友谊哲理散文。

2.诗情画意,"登山则情满于山,观海则意溢于海"。

3.立意清新,精心结构。

4.抒情语言表达方式的运用,具体地说,即: ①托物抒情; ②因事(人)抒情; ③借景抒情。

5.语言有准确、简练、形象、生动、音律优美的特色,是诗一样的语言。

二、散文分类大致可分为借景抒情、因物抒情和以事抒情三类三、散文的语言品鉴散文的语言以优美、灵动见长,品鉴散文的语言可以从修辞手法的角度品鉴,还可以从表现手法、关键字角度品鉴,本讲主要讲修辞手法和关键词角度如何做好句子赏析。

(一)修辞手法常见的修辞手法有:比喻(明喻、暗喻、借喻)、借代、比拟(拟人、拟物)、夸张、排比、反问、设问、对比、反复、反语、用典。

修辞手法的作用:1.比喻:形象生动、简洁凝练地描写事物、讲解道理。

2.拟人:赋予事物以人的性格、思想、感情和动作,使物人格化,从而达到形象生动的效果。

3.夸张:突出人或事物的特征,揭示本质,给读者以鲜明而强烈的印象。

4.排比:条理清晰,节奏鲜明,增强语势,长于抒情。

5.反问:态度鲜明,加强语气,强烈抒情。

6.设问:有问有答,明知故问。

7.对比:通过比较,突出事物的特点,更好地表现文章某个主题。

8.反复:强调某种意思,强烈抒情,富有感染力。

2024年中考语文阅读点拨及进阶训练之记叙文阅读03 理解赏析词句【阅读点拨】一、考题形式1.词语理解赏析。

①“伟大的神力”在文中两次出现。

联系上下文,说说其含义的不同。

②结合全文,探究文中“希望的种子”的内涵。

③请结合语境,品析第④段画线句中加点词的表达效果。

④请学着“xx”的批注,给这里的“xx”写批注。

2.句子理解赏析。

①作者说白杨树是“西北极普通的一种树,然而实在是不平凡的一种树”,既“极普通”又“不平凡”,这样表达是否矛盾?试结合全文说说你对这句话的理解。

②请结合全文,理解第⑥段中画线句子的含义。

③从虚实结合的角度,分析第⑥段画线句的表达效果。

④文中有不少生动、细腻的描写。

赏析下列语句,再找出一两处精彩的描写,做一些批注。

⑤请结合语境,将文章第⑨段空缺处补充完整,使之成为一个比喻句,并对这个比喻句进行简要赏析。

二、答题方法。

1.词语理解赏析。

(1)词语理解。

分析词性(名词、动词、形容词等),明确词语本义,联系上下文推敲词语具体的语境义、临时义,注意把握词语的修辞义、双关义(表层含义、深层含义),把握词语的感情色彩(褒/贬义里可能隐含的情感倾向)。

(2)词语赏析。

①含义上:理解词语的本义,分析词语在语境中的含义及表达的情感。

②修辞上:判断运用的修辞手法,具体分析修辞的作用及表达的情感。

③词性上:判断词性,分析词语所反映的情形、表现出的人物品质、表达的情感。

动词、形容词:生动传神、形象逼真、鲜明生动;副词:准确生动地修饰(限制);叠词:使句子音韵和谐(节奏感强),富有音韵美。

2.句子理解赏析。

(1)句子理解。

①定位信息范围。

总领句:从下文寻找相关信息。

过渡句:从上下文寻找相关信息。

总结句:从上文寻找相关信息。

②分析。

原因——解释句子这么说的原因。

写作手法——从描写、修辞等写作手法的角度分析,将生动或夸大的内容还原为朴实的说法。

关键词语——找出关键词语,通过替换词语的方法来把握语境,从而理解句子的含义。

赏析词语、句子在现代文阅读中,重点句的赏析是十分重要的能力训练之一。

正确理解句意,有助于文意的把握,有助于作品思想感情和主题的理解。

因此,新课程标准也作了明确的要求,做到“体味和推敲重要词句在具体语言环境中的意义和作用”。

于是,句子赏析就成了语文考试中考查学生能力的一种常见题型。

一、常见的题型:1、对句中加点词语的赏析。

2、赏析句子。

3、请找出文中你认为最精彩的句子并加以赏析。

(找句子的时候要注意,找一些运用了修辞手法的,或者运用了写作手法,或者是一些特殊句式,结构上起一定作用的句子,也可以是人物描写和景物描写的句子)一、赏析词语的运用考纲对理解词语的要求“体会和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用,品味作品中富有表现力的语言。

”考查考生根据上下文语境领悟词句含义的能力。

“在语言环境中”——应从整体上感知全文,并根据具体语境来把握词义。

根据考纲出现的题型:1.体会加点词语在表达上有什么好处或作用。

2.加点的词语在文中具体指什么?3.把句子中的“××”改成“××”好不好?或:加点词语能否互换?为什么?4.联系上下文,体会加点词语的含义。

5.结合全文的主题,本文中的“××”词象征什么?6.段中写“××”词语的用意是什么?7.对句子中富有表现力的词语进行赏析。

我们先来看看“联系上下文,体会加点词语的含义”怎么解答这类题型的解答可分两步,共有两大点。

分析加点词语在句中的含意:(1)答出词语的表面义或基本义。

(2)答出词语的语境义(又分两点)a答出词语的引申含义或深层含义。

b答出词语在文句中的作用。

(内涵)这里是出于全面思考不遗漏要点而考虑的。

第一步很简单,第二步的第一小点答题时也不会遗忘,但对于第二小点很多同学没有想到,原因是他们认为作用怎么也不能称为含义。

其实,理解词语在句子中的含义,这含义是表面义或基本义和引申含义或深层含义两者的综合。

阅读理解句子赏析答题方法

同一个句子,可以从不同角度去赏析。

学生只要找准一个切入点,从

其中一个角度去赏析即可。

例句16:“每天潮来的时候,听见海浪冲击岩石的音响,看见空际细

雨似的,朝雾似的,暮烟似的飞沫升落;有时它带着腥气,带着咸味,一

直冲进我们的窗棂,粘在我们的身上,湿润着房中的一切。

”

赏析:1、抓关键词进行赏析:用“冲”、“粘”、“润湿”形容潮来

时的动作,表现了海潮梦幻般的神奇,轻纱般的柔美。

例句17:海终于愤怒了。

它咆哮着袭击过来,猛烈地冲向岸边,冲击

了岩石的罅隙里,又拨剌着岩石的壁垒。

”

赏析:可从修辞(拟人)的角度入手,落脚点在于分析此句表现的内容。

此句表现了大海愤怒时壮观的场景和磅礴的气势。

例句18:“这是伟大的乐章,海的美就在这里。

”

总之,赏析句子的方法很多。

在教学过程中只要我们教给学生方法,

让学生明确答题规律,掌握答题方法,清晰答题角度,多练多思,就一定

能提高学生赏析句子的能力。

理解赏析重点词句的含义和作用理解赏析重点词句的含义和作用一、考点:《中考考试说明》中对词句的考查要求是:体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用。

二、知识梳理:对重点词语的考查主要以含义(意义)为主;而对文章中重点句子的考查则既考查对句子的含义的理解,又考查对句子作用的理解,同时,还要考查学生是否能够对句子进行赏析和评价。

三、解题方法和思路:(一)对词语意义的考查重点是词语的引申义、比喻义和指代义1、词语的引申义是指由词的本义演变而产生的后起义。

例如(1)这篇文章很深,初中学生读不懂。

“深”:深奥。

(2)只要功夫深,铁杵磨成针。

“深”:深入。

(3)深谋远虑,才能立于不败之地。

“深”:深刻。

(4)他们两人交情很深,无所不谈。

“深”:(感情)厚,(关系)密切。

(5)夜已经很深了。

“深”:距离开始的时间很久。

(6)他是个实心眼儿的人。

“实”:真实,实在。

2、词语的比喻义是指用一个词的本义比喻另一事物而产生的新的比较固定的意义。

例如:(1)“风浪”的本义为:水面上的风和波浪。

比喻义为:比喻艰险的遭遇。

如:他是个久经风浪的人,面对着邪恶势力,毫不畏惧,顽强地斗争。

(2)“风雷”本义为:狂风和暴雷。

比喻义为:比喻气势浩大而猛烈的冲击力量。

如:革命的风雷激荡中原大地。

(3)“风起云涌”比喻义为:比喻事物出现得很多很盛。

如:第二次世界大战以后,全世界反殖民主义的解放运动风起云涌。

(4)“风雨同舟”比喻义为:比喻共同度过困难。

如:全国人民与灾区同胞风雨同舟,没有为困难所吓倒,表现了中华民族的英勇气概。

(5)“烽火”本义为:古时边防报警点的烟火。

比喻义为:比喻战火或战争。

如:抗日战争的烽火燃烧在太行山上。

3、词语的指代义是文章中代词的指代意义。

例如:谈笑有鸿儒,往来无白丁中的“鸿儒”指代的是有学问的大儒;而“白丁”则指的是平民百姓。

4、解题步骤:首先了解词语本身的含义;其次分析具体的语言环境;第三、联系文章的主题和作者或人物的思想感情来分析。

初中散文阅读知识技巧与答题方法一、分类(根据对象及内容分为三类):1、记叙性的散文——写人叙事类。

①写人的散文:描写人的某种精神面貌,通过他的言谈举止,为人处世来达到显示性格的目的,进一步对要写的这个人的行为品质进行评价,然后表明作者对某种精神的评价,对人的某种精神的评价,或赞美,或否定。

②叙事的散文:记事的目的是写人,写人的目的是突出人的性格,写人的性格的目的是展示人的精神,表明对这种精神面貌的态度,或赞美,或否定。

2、描写性的散文——写景状物类,即抒情性散文。

①写景类的散文(情景交融的、借景抒情):一般先作情绪上的铺垫,暗示文眼——写景状物,突出特点——景物特点与人的心情相合,使人产生感情上的共鸣——回扣主题,表达作者的好恶、希望、追求。

②状物类的散文(托物言志的、以物喻人):写景状物,突出特点——景物的特点与人的性格的某一方面有相似点,从而使所写对象具有了象征意义,即具备了人才有的精神面貌——进一步评价这种人类才具备的精神内容——突出主题,回扣中心,表达作者的好恶、希望、追求。

3、议论性的散文——哲理性散文(初中不作要求)。

二、方法:理材料,抓线索,识文眼……1、找要素。

时间、地点、人物、事件(起因、经过、结果)2、理顺序。

研究记叙的顺序(顺叙、插叙、倒叙)、文章怎样过渡和照应、如何开头和结尾3、抓线索。

线索是情节发展的脉络,线索的作用在于联系事件和场面,贯串情节。

一篇文章以什么为线索,是由文章的中心决定的。

根据文章中心需要,可以①以人为线,②以事为线,③以物为线,④以情为线,⑤以时间为线,⑥以地点为线。

总之,凡能贯串繁多材料,体现材料间内在联系,有利于中心、事件、活动的,都可以作为文章的线索。

把握文章的线索,有利于把握文章的内容、结构以及所表现的中心思想,读起来整体感更强。

有的文章有明(事件)、暗(感情)两条线索。

4、品情感。

阅读时,首先要把握住作者的感情脉搏。

在人物的描写、事件的记叙中融注作者深切而独特的情感。

关键词的赏析和理解知识点讲解语文阅读理解考察关键词的方法有两种,一种是要求同学们对关键词进行赏析,这类词一般是运用了修辞或有特殊用法的词,在分析试题的时候先指出其特殊用法,结合所学知识进行解答即可,一般这种题型同学们回答的都比较好;另一种是要求同学们进行理解,这类词一般有深层次的含义,要注意的是这类词的含义一般不仅指词典义,更重要的是它在一定的语言环境中的临时的、附加的、不同于词典义又与词典义有一定联系的含义,这类词的用法是同学们比较容易出错的,我们重点讲解几种方法:一、结合语境比较法比较法就是根据比较的内容,找出阅读材料中相同点与不同点。

只有准确地找出阅读材料的异同点才有可能进行具体的比较工作,尤其要注意仔细研读材料。

研读有利于分析材料的异同,发现材料之间的细微差别。

例一:29.第⑦段和第⑨段中,画线的两处“暗暗嫉妒”,在文中所起的作用有何不同?[相关文段]④忽然有个妇人行来,赭(zhe)红的皮肤特别像那一带泥土的色调。

“你们来找人?”“我们——来看花。

”“花?”妇人匆匆往前赶路,一面丢下一句,“哪有花?”……⑥我想起少年时游狮头山,站在庵前看晚霞落日,只觉如万艳争流竞渡,一片西天华美到几乎受伤的地步,忍不住返身对行过的老尼说:“快看那落日!”她安静垂眉道:“天天都是这样的!”⑦事隔二十年,这山村女子的口气,同那老尼竟如此相似,我不禁暗暗嫉妒起来。

⑧不为花而目醉神迷、惊愕叹息的,才是花的主人吧!对那山村妇人而言,花是树的一部分,树是山林的一部分,山林是生活的一部分,而生活是浑然大化的一部分。

她与花就像山与云,相亲相融而不相知。

⑨年年桐花开的时候,我总想起那步过花潮花汐而不知有花的妇人,并且暗暗嫉妒。

【分析】两处“暗暗嫉妒”的不同之处是:1、从事件经过来看,前者出现在具体的事件之尾,属于事件本身的一部分;后者出现在事件结束以后。

2、从表达方式来看,前者是出现在叙述之后;后者出现在议论之后。

3、从文章结构来看,前者是出现在高潮;后者出现在结尾。

因此我们可以判断:第一处的作用是引起下文的议论,第二处的作用是收束全文,同时呼应第一处。

二、瞻前顾后释义法一个词语单独看,它可能有多种含义,一旦进入语言环境,它就只有一种含义。

这就要求我们对于该词语既要瞻前,又要顾后,对词义进行辨析,词语在文中使用的含义,可能是它的本义,也可能是引申义、比喻义或者其他修辞义,甚至可能是临时产生的某个具体义。

例二:找出下列词语中表现“飞”的意思的字。

(1)、燕剪春风:(2)、鹰击长空:(3)、雁横烟渚:(4)、莺穿柳浪:【分析】本题着重考查词语在具体语言环境中的含义。

飞燕似剪,在春风中斜掠;雄鹰展翅,在长空中搏击;雁群排成阵式,在烟雾迷濛的小洲上空横列;黄莺掠过层层柳浪,在翠柳绿荫中穿行。

把这几个画面想象出来,表示“飞”的意思的字也就一目了然。

这几个字实际上表现“燕、鹰、雁、莺”在飞行中不同的姿态。

三、遵循规律筛选法语言内部都是有一定的规律可循,比如词语本身使用的规律,词语间搭配的规律,事件发生的规律等等,遵循这些规律,筛选最佳词语,是作者创作的必然,我们遵循这些规律,对于词语的理解就如游刃有余。

例三:请仔细揣摩文章,然后将“儒教”、“儒术”、“儒学”分别填在第⑧段的括号里。

[相关文段]⑧可以得之于心的《论语》,不是被汉武帝罢黜了百家之后刻意独尊的“()”,不是与“道”“释”并称于庄严仪式的“()”,不是被穷究义理囿于考据的“()”。

【分析】“罢黜百家,独尊儒术”是历史事件,也是一个常识,同学如果不知道这个常识也没有关系,我们从规律出发,汉武帝是当时的最高统治,他“罢黜、独尊”的都应该是“原则、思想”,而不是细枝末节的东西,“儒术”的重心就是先秦儒家的原则、思想,因此我们可以把“儒术”筛选出来,放在第一个空里;儒教又称“孔教”。

从南北朝开始叫做儒教,跟佛教、道教并称为三教。

它的重心是“流派”,是某种形式,某种集合,因此常常与“仪式”相伴;“儒学”即儒家经学,它的重心是具体的内容,常常被“穷究义理囿于考据”。

因此正确的顺序是“儒术、儒教、儒学”。

四、整体把握还原法一般代词指代的内容,应把握以下几点:(1)了解代词的用法。

如“这”“这个”“这些”是近指;“那”“那个”“那些”是远指;“某”“某类”“某些”是不定指等。

(2)在具体的语境中,理解代词指代的具体内容,然后进行分析、概括。

(3)将所找出的指代内容代入原文,看是否合适。

例四:第(4)段画线句子中的“这”具体指什么?[相关文段]品味春色,沐浴春光。

可以感受生活,感悟人生。

这可以说是中外一致,概莫能外。

“闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼,忽见陌上杨柳色,悔教夫婿觅封侯。

”如果这位生在封建时代的女子奈何不了这种生活,那么现代的那位美国哲人桑塔耶那则更有想得破,甘愿为春天俘虏的意味了。

这先生长期在哈佛教书,50岁那年,春日的有一天在讲台上,偶有知更鸟飞来,立在窗格子上,他注意到了,感受又一个春天的到来,他回过头来,向学生们说,我与阳春有约!冲出教室,开始了他云游欧洲大陆之行。

【分析】代词的出现往往是在所指代事物、人物之后,因此代词内容一般在本句中是找不到的,应在上句或上文中寻找。

因而我们解题时必须从上句中找,而且应由近及远地去找。

如果只着眼本句,不对词语所在语段从整体上把握就难以弄清它所指代的具体内容了。

本题中的“这”就是近指,一般在代词的前面找,前面有两句,选一还是全选?首先就要对句子分析,“品味春色,沐浴春光。

可以感受生活,感悟人生。

”是一个渐进式句子,即由物质生活到精神生活,或者是从表面印象到内心感受。

然后,把这个意思还原到句子中间,我们发现作者强调的“中外一致,概莫能外”的现象是“从表面印象到内心感受”,缺一不可,因此标准答案是“品味春色,沐浴春光。

可以感受生活,感悟人生。

”五、细嚼慢咽品味法品味词语,离不开文章的语境,不能只理解这些语句的字面意思,应在整体把握文意的基础上,联系语境,运用恰当的方法,品味语言的深层意思、感情色彩以及表达作用。

例五:第①自然段中,作者说:“我浸在晶莹的碎得满地的月光中,……”请品味这句话中“浸”字的妙处。

[相关文段]①初读王维的《山居秋暝》时,我浸在晶莹的碎得满地的月光中,寻找“清泉石上流”的意境,凝神倾听清澈的声音潺潺地淌过石头,然后又隐隐约约地流向远方。

从此,这一涧清泉,便在我生命的最深处。

【分析】本题是考查品味词语的表达作用。

答题时从词语在语境中的作用和表达的感情两方面作答。

“浸”字既再现了月光的晶莹透明、无处不在,也写出了作者的深深陶醉之感。

5.2课堂练兵1.常考字词类型1)精辟准确的动词、形容词2)表示限制修饰的词3)有特殊用法的词答题模式:“XX”一词是指……,这里指……,起到了……的作用。

2.习题练习精辟准确的动词/形容词练习1)他扫开一大块雪,露出地面,用一枝短棒支起一面大的竹筛来,下面撒些秕谷,棒上系一条长绳,人远远地牵着,看鸟雀下来啄食,走到竹筛底下的时候,将绳子一拉,便罩住了。

(《从百草园到三味书屋》______________________________________________________ ___ 答案:连用动词“扫”“支”“撒”“系”“牵”“拉”“罩”细致生动地交代了捕鸟的全过程,反映了乡村生活的乐趣。

2)我到了自家的房门外,我的母亲早已迎着出来了,接着便飞出了八岁的侄儿宏儿。

_______________________________________________________________________________答案:运用了精确的动词生动形象地写出见到我回来,母亲和宏儿激动的心情,通过对比表现了母亲的年迈和宏儿的活泼可爱。

3)我终于爬上去了,蹲在石架上,心惊肉跳,尽量往里靠。

其他的孩子慢慢的像石架边缘移动,吓得几乎晕倒。

(赏析蹲、靠字)_____________________________________________________________________答案:“蹲”和“靠”刻画了我爬上岩石后的动作,准确地写出了我当时害怕、紧张的心理。

限制性、修饰性或表示程度的词语1)8分23秒的牛狮之战,完全颠覆了我曾经对于强者和弱者的定义。

强者与弱者,原来并不取决于体魄的强壮或孱弱,也不在于食肉还是食草。

_____________________________________________________________________答案:“完全”是全部、毫无保留的意思,这一词语强烈地表现了牛狮之战完全推翻了我最初认为自然界弱肉强食的一般规律,突出了这次牛狮之战带给我的震撼。

2)油麻地家底最厚实的一户人家,就是杜小康家,但它竟在一天早上,忽然一落千丈,跌落到了另一番境地里。

_____________________________________________________________________ 答案:“竟”“忽然”两个词语生动地表现出杜小康家庭变故的突如其来,猝不及防,暗示了人在命运面前的脆弱与别无选择。

3)小木船赶着鸭子,不知行驶了多久,当杜小康回头一看,已经不见油麻地时,他居然对父亲说:“我不去放鸭了,我要上岸回家.......”他站在船上,向后眺望,除了朦朦胧胧的树烟,就什么也没有了。

_____________________________________________________________________ 答案:“居然”一词表现出杜小康面对陌生的天空和陌生的水面时内心的恐惧与无助,表现出他对家,对学校生活的无比眷恋。

贬词褒用或词意挪用等特殊用法的字词1)《春》“桃树、杏树、梨树,你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿”_____________________________________________________________________ 答案:运用了拟人的手法,赋予树以人的情感,表现了花朵们竞相开放的生机勃勃的景象。

2)假如仔细看,知道那是每一段紫花中最浅淡的部分,在和阳光互相挑逗。

《紫藤萝瀑布》)_____________________________________________________________________ 答案:“挑逗”一次原指招惹,这句话运用了拟人的修辞手法,化静为动,生动形象地写出了紫藤萝话开的茂盛的特点,表达了作者对紫藤萝花的喜爱之情。

3)“她不知道我耍了一个小小的花招,用糖馅包了一个有记号的花边饺,那曾是她老人家教我包过的花边饺”。

_____________________________________________________________________ 答案:“花招”本是贬义词,指耍手段,在这是贬词褒用,是指自己瞒着母亲,为了让母亲吃到糖饺,故意给饺子做记号,反映出了“我”充满孝心的美好情感。