中国历代文论选

- 格式:ppt

- 大小:15.00 KB

- 文档页数:6

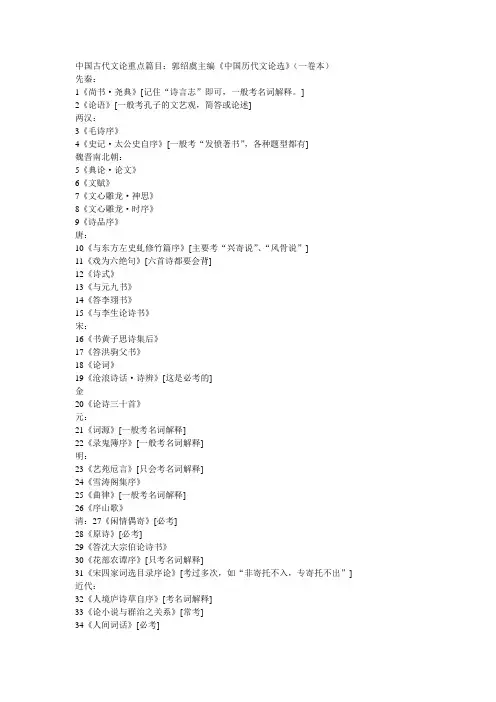

中国古代文论重点篇目:郭绍虞主编《中国历代文论选》(一卷本)

先秦:

1《尚书·尧典》[记住“诗言志”即可,一般考名词解释。

]

2《论语》[一般考孔子的文艺观,简答或论述]

两汉:

3《毛诗序》

4《史记·太公史自序》[一般考“发愤著书”,各种题型都有]

魏晋南北朝:

5《典论·论文》

6《文赋》

7《文心雕龙·神思》

8《文心雕龙·时序》

9《诗品序》

唐:

10《与东方左史虬修竹篇序》[主要考“兴寄说”、“风骨说”]

11《戏为六绝句》[六首诗都要会背]

12《诗式》

13《与元九书》

14《答李翊书》

15《与李生论诗书》

宋:

16《书黄子思诗集后》

17《答洪驹父书》

18《论词》

19《沧浪诗话·诗辨》[这是必考的]

金

20《论诗三十首》

元:

21《词源》[一般考名词解释]

22《录鬼簿序》[一般考名词解释]

明:

23《艺苑卮言》[只会考名词解释]

24《雪涛阁集序》

25《曲律》[一般考名词解释]

26《序山歌》

清:27《闲情偶寄》[必考]

28《原诗》[必考]

29《答沈大宗伯论诗书》

30《花部农谭序》[只考名词解释]

31《宋四家词选目录序论》[考过多次,如“非寄托不入,专寄托不出”] 近代:

32《人境庐诗草自序》[考名词解释]

33《论小说与群治之关系》[常考]

34《人间词话》[必考]。

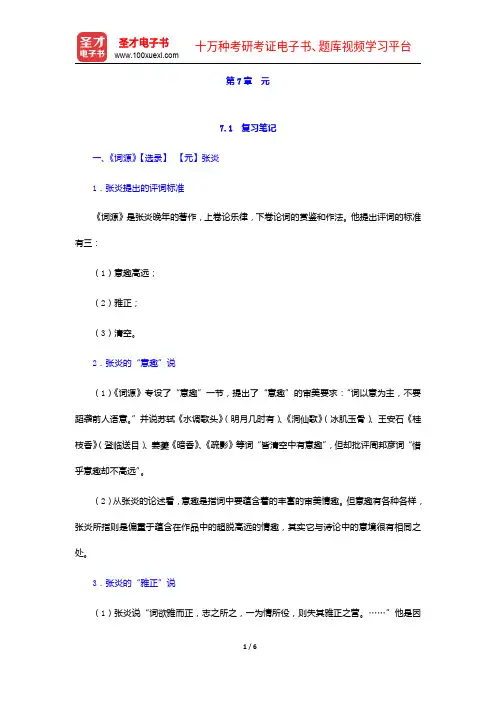

第7章元7.1复习笔记一、《词源》【选录】【元】张炎1.张炎提出的评词标准《词源》是张炎晚年的著作,上卷论乐律,下卷论词的赏鉴和作法。

他提出评词的标准有三:(1)意趣高远;(2)雅正;(3)清空。

2.张炎的“意趣”说(1)《词源》专设了“意趣”一节,提出了“意趣”的审美要求:“词以意为主,不要蹈袭前人语意。

”并说苏轼《水调歌头》(明月几时有)、《洞仙歌》(冰肌玉骨)、王安石《桂枝香》(登临送目)、姜夔《暗香》、《疏影》等词“皆清空中有意趣”,但却批评周邦彦词“惜乎意趣却不高远”。

(2)从张炎的论述看,意趣是指词中要蕴含着的丰富的审美情趣。

但意趣有各种各样,张炎所指则是偏重于蕴含在作品中的超脱高远的情趣,其实它与诗论中的意境很有相同之处。

3.张炎的“雅正”说(1)张炎说“词欲雅而正,志之所之,一为情所役,则失其雅正之营。

……”他是因为不满柳、周的“浇风”而提出“雅正”“意趣”的要求的。

(2)张炎作词受北宋周邦彦和南宋姜夔的影响最大。

但在《词源》里对周、姜两家是有抑扬之论的;他赞赏周词“浑厚和雅,善于融化诗句”,而不满他“意趣不高远”,不免“失雅正之音”,他说周词须“以白石骚雅句法润饰之”,才算是“天机云锦”。

4.张炎的“清空”说(1)张炎的《词源》提出了“清空”的审美要求。

《词源》中专设“清空”一节,可见其对“清空”的重视,其开篇即说:“词要清空,不要质实。

清空则古雅峭拔,质实则凝涩晦昧。

”(2)从张炎对一些词人词作的评论看,“清空”的内涵①在构思上,想象要丰富,神奇幻妙;②所撷取或自造的词之意象要空灵透脱,而忌凡俗;③由这些意象所构成的意象结构整体,构架要疏散空灵,不能筑造得太密太实。

(3)这样的词作表现出来的风貌就会自然清新、玲珑透别,使人读之,神观飞越,产生丰富的审美联想。

《词源》推崇姜夔词,如《疏影》、《暗香》、《扬州慢》、《一萼红》等,都被推为清空、骚雅之作。

(4)张炎在《词源》里特立“清空”一目,是为不满吴文英词晦涩的作风而发;他把姜夔作为“清空”的典范作家。

第6章金6.1复习笔记一、《论诗三十首》【选录】自注:丁丑岁三乡作[金]元好问1.宋后论诗绝句的流别论诗绝句,滥觞于《戏为六绝句》。

宋以后作者不下数十家,大体上可分为二大流别:(1)从南宋戴复古的《论诗十绝》起,到清代赵执信、赵翼、宋湘、张问陶、丘逢甲诸家的论诗诸绝句,属于阐说理论。

(2)从元好问《论诗三十首》起,到清代王士祯、袁枚、洪亮吉、李希圣、陈衍诺家的论诗绝句,属于品评作家作品。

后者往往扩大范围到摘赏佳句,点缀琐闻;等而下之,甚至标榜声气,更属自合无教了。

2.元好问对正伪清浊鸿沟所在的辨析元好问的《论诗三十首》属后一类型,但体现了一家论诗的宗旨。

他树立疏凿的准则。

所说的“正体”,是与杜甫《戏为六绝句》所说“别裁伪体”的“伪体”相对立的。

比较全面地辨析了正伪清浊的鸿沟所在,主要有如下五个方面:(1)贵自得,反模拟①在“眼处心生句自神”一首中,指出了只有“亲到长安”“眼处心生”的实证实悟,才能下笔有神;批判了唐临晋帖般的模拟作风。

②元氏对以夺胎换骨为能事的江西派诗,抱着鄙夷的态度,不屑步他们的后尘,在“古雅难将于美亲”一首中,明白表示“论诗宁下涪翁拜,未作江西社里人。

”(2)主张自然天成,反对夸多斗靡在诗歌风格上,元氏主张古调,反对新声。

主张古调,指的是自然天成的风格。

新声是指夸多斗靡、逞弄才华的一套。

(3)主张高雅,反对险怪俳谐怒骂从主张古调的观点出发,元氏又强调高雅。

①在诗中,肯定了阮籍、陈子昂,陈子昂是以力复“汉、魏风骨”自任的一人,而阮籍也正是“正始之音”的代表。

二家之所以被元氏重视,就是由于风格的高雅。

②在诗中,批判了“鬼画符”的险怪诗风,而慨叹于“厦书不入令人眼”;在“曲学虚荒小说欺”一首中,又指出了“俳谐怒骂岂诗宜,今人合笑古人拙,除却雅言都不知”。

③元氏崇倚高雅,反对怒骂为诗的理论,受到苏、黄二家说诗的影响。

尽管元氏对苏诗的“百态新”一面有不满,但当时苏学在北方,成为风气,元氏接受薪火之传,并不足怪。

第4章唐4.1复习笔记一、《与东方左史虬修竹篇序》[唐]陈子昂初唐四杰,在诗歌创作和理论方面,初步有所革新,但自觉地提出比较明确的文学主张的,是从陈子昂开始。

1.陈子昂诗歌理论《与东方左史虬修竹篇序》,是陈子昂诗歌理论的一个纲领。

在《与东方左史虬修竹篇序》里,陈子昂着重提出“风骨”和“兴寄”两个问题。

(1)陈子昂的“兴寄”说①兴寄说是说诗歌要有充实的内容,言之有物,寄怀深远,因物喻志,托物寄情。

“兴寄”,是“托物起兴”、“因物喻志”的表现方法。

②陈子昂自己的《感遇诗》三十八首就借咏物叙事抒发自己壮志情怀和以物喻人,托物喻志,寄托自己对社会政治的主张和见解,是他对自己的“兴寄”主张的最好的实践和最明确的注解。

(2)陈子昂的“风骨”说①风骨说,继承了前人的风骨论。

他的“风骨”内涵,是指具有鲜明爽朗的思想感情和精要劲健的语言表达的艺术风格,具有风清骨峻的特点。

也即是“骨气端翔,音情顿挫,光英朗练,有金石声”的具有强烈的艺术感染力和震撼力。

②陈子昂自己的《登幽州台歌》就是具有这种风格的作品。

2.陈子昂对齐梁诗歌的批评陈子昂对齐梁文风提出了两点批评:(1)“彩丽竞繁而兴寄都绝”是说齐梁文学只讲究华丽的辞藻,而缺少深微的情志寄托,缺少诗人真实情感的抒发。

(2)“汉魏风骨,晋宋莫传”是说晋宋之后的诗歌缺少汉魏诗歌有充实内容的强烈的艺术感染力量。

缺少那种“骨气端翔,音情顿挫,光英朗练,有金石声”的风骨强劲的作品。

这两点批评,概括了六朝,特别是齐梁诗的弊端,击中了要害。

3.陈子昂主张继承“汉魏风骨”在《与东方左史虬修竹篇序》中,作者主张继承“汉魏风骨”。

他的创作也实践了这一主张,影响了同时的张九龄等人,到李白、杜甫,则更高地举起了诗歌革新的旗帜;后来,白居易、元稹等人进一步开展新乐府运动,从理论上、实践上总结发扬进步诗歌理论的传统,把唐代诗歌推向更大的繁荣。

4.陈子昂诗歌理论和创作的影响陈子昂是唐代诗歌革新运动的自觉的倡导者。

第1章先秦一、填空题1.我国最早的一部历史文献总集是________。

(首都师范大学2012年研)【答案】《尚书》【解析】《尚书》是我国现存最早、保存最完整的一部以应用文为主要内容的历史文献总集。

2.《诗经》除了305篇,另有6篇有目无辞的________。

(北京师范大学2013年研)相关试题:现存《诗经》有305篇,除此之外,还有六篇有目无辞的________诗。

(中山大学2011年研)【答案】笙诗【解析】《诗经》是我国第一部诗歌总集,原名《诗》,或称“诗三百”,共有305篇,另有6篇笙诗,有目无辞。

全书主要收集了周初至春秋中叶五百多年间的作品。

最后编定成书,大约在公元前6世纪。

产生的地域,约相当于今陕西、山西、河南、河北、山东及湖北北部一带。

作者包括了从贵族到平民的社会各个阶层人士,绝大部分已不可考。

时代如此之长,地域如此之广,作者如此复杂,显然是经过有目的的搜集整理才成书的。

3.“风,雅,颂”由音乐而得名,风就是音乐曲调,国风即各地区的音乐曲调,“雅”主要是________,“颂”主要是________。

(中国传媒大学2012年研)【答案】周王朝直辖地区的音乐;颂是宗庙祭祀的舞曲歌辞【解析】《诗经》是我国第一部诗歌总集,内容上分为风、雅、颂三个部分。

风是不同地区的地方音乐。

雅是周王朝直辖地区的音乐,即正声雅乐。

颂是宗庙祭祀的舞曲歌辞,内容多是歌颂祖先的功业的。

4.“六义”中________三类是《诗经》常用的艺术手法。

(首都师范大学2012年研)相关试题:《诗经》的“六义”是指风、雅、颂与________、________、________合称。

(中山大学2012年研)【答案】赋、比、兴【解析】“六义”指“风、雅、颂,赋、比、兴”。

“风、雅、颂”是按音乐的不同对《诗经》的分类,“赋、比、兴”则是《诗经》的表现手法。

5.先秦散文包括历史散文和________。

(首都师范大学2013年研)【答案】诸子散文【解析】先秦散文分为两种,历史散文和诸子散文。

第1章先秦1.1复习笔记一、尚书·尧典【节录】1.《尚书》简介《尚书》是关于中国上古历史和部分追述古代事迹著作的汇编。

西汉初存二十八篇,相传由伏生口授,用汉时通行文字隶书抄写,是为《今文尚书》。

《尧典》为其中的一篇。

伪《古文尚书》把下半篇分出,并加二十八字,作为《舜典》。

2.《尚书》记载的文学理论《尚书》记载了中国早期的文学理论。

它包括两个方面的内容:(1)“诗言志”“诗言志”是中国历代诗论的“开山的纲领”,对后来的文学理论有着长久的影响。

它说明了诗歌表现作家思想感情的特点,涉及到诗的认识作用。

古人在“诗言志”的认识基础上,已注意到“采诗观志”并曾经把“采诗”作为一种制度,力图充分发挥诗的认识作用,使之为统治者的政治服务。

(2)关于“诗言志”:①提出:这是出自《尚书·尧典》的命题。

②内涵:“诗言志”主要是说诗歌表达人的抱负和情感,其实质是把诗歌看作人的心灵的表现。

③影响:“诗言志”是中国诗歌理论的开山纲领,它总结出了诗歌的语言性和思想性两大特征,说明了两者的表达与被表达的关系。

(3)诗的教育作用①“志”,既然是诗人的思想感情,言志的诗必须具有从思想感情上影响人和对人进行道德规范的力量。

古代统治者把这种思想概括成诗能“持其性情”,并十分重视诗所言的“志”的性质。

②在我国文学发展过程中,常出现“言志”和“缘情”的对立。

这种对立的理论主张之所以在文学批评史上出现,其实质是要求诗歌发挥不同的教育作用,是不同的政治思想要求在文学理论上的反映。

3.《尚书·尧典》的主要内容《尧典》涉及的文艺思想主要有两点:(1)关于“诗言志”的提法“诗言志”主要是说诗歌表达人的抱负和情感。

在先秦时期,“志”的含义有发展变化,一是指政治上理想抱负,二是指人的思想、感情。

言志说的实质是把诗歌看作人的心灵的表现。

(2)《尧典》说明了早期艺术是诗、舞、乐三者的结合①《尧典》说明了在文学发展初期,诗、乐、舞的紧密联系。

《中国历代文论选》读后感《中国历代文论选》是一本涵盖了中国历史上各个时期文论精华的集大成之作。

这本书不仅为我们展示了中国古代文论的丰富性和多样性,同时也为我们提供了理解中国古代文学和文化的重要视角。

在阅读这本书的过程中,我深受启发,对中国古代文论有了更深入的理解和认识。

首先,这本书让我深刻认识到中国古代文论的独特性和丰富性。

与西方文论相比,中国古代文论更注重整体性和内在性,强调文学与社会、历史、文化的紧密联系。

这种独特的文论传统不仅塑造了中国古代文学的独特风貌,也为我们提供了理解中国文化的独特视角。

其次,这本书让我对中国古代文学的发展脉络有了更清晰的认识。

通过阅读各个时期的文论选篇,我能够清晰地看到中国古代文学从先秦到明清的发展历程,以及各个时期文学风格和文学观念的变化。

这种宏观的视角让我更加深入地理解了中国古代文学的发展规律和特点。

此外,这本书还让我对中国古代文论的思想内涵和理论价值有了更深入的理解。

通过阅读各个时期的文论选篇,我能够感受到中国古代文论家们对文学本质、文学功能、文学创作等方面的深刻思考和探索。

这些思想内涵和理论价值不仅对我们理解中国古代文学具有重要意义,也对我们今天的文学创作和理论研究具有启示作用。

最后,这本书也让我认识到了中国古代文论的局限性和不足之处。

虽然中国古代文论有着独特的传统和丰富的内涵,但在某些方面也存在一定的局限性和不足之处。

比如,中国古代文论往往更注重文学的社会功能和教化作用,而对文学的审美特性和艺术价值关注不够。

这种局限性在一定程度上影响了中国古代文学的发展和创新。

总的来说,《中国历代文论选》是一本非常有价值的书籍。

它不仅为我们展示了中国古代文论的丰富性和多样性,也为我们提供了理解中国古代文学和文化的重要视角。

通过阅读这本书,我深受启发,对中国古代文论有了更深入的理解和认识。

同时,我也认识到了中国古代文论的局限性和不足之处,这让我们在今天的文学创作和理论研究中需要更加全面和深入地思考和探索。

第5章宋一、填空题1.欧阳修在《六一诗话》中对________等人的“雄文博采,笔力有余”表示赞赏。

(北京师范大学2013年研)【答案】杨亿【解析】欧阳修自幼喜爱韩文,后来写作古文也以韩、柳为学习典范,但他并不盲目崇古,他所取法的是韩文文从字顺的一面,对韩、柳古文已露端倪的奇险深奥倾向则弃而不取。

同时,欧阳修对骈体文的艺术成就并不一概否定,对杨亿等人的“雄文博学,笔力有馀”也颇为赞赏。

这样,欧阳修在理论上既纠正了柳开、石介的偏颇,又矫正了韩、柳古文的某些缺点,从而为北宋的诗文革新建立了正确的指导思想,也为宋代古文的发展开辟了广阔的前景。

2.北宋中叶,欧阳修倡导古文运动,“以文为诗”,人们把这场有力推动宋代文学发展、使宋文、宋诗都能够自具面目而独树一帜的文学变革称为“________”。

(首都师范大学2012年研)【答案】诗文革新运动【解析】北宋欧阳修不遗余力地褒奖提携王安石、曾巩和三苏,在明确理论指导下积极从事古文创作,确立了古文在散文领域的正宗地位;古文领域的革新也影响到诗歌创作,作诗也讲“气格”,出现了“以文为诗”的现象。

人们把这场有力推动宋代文学发展、使宋文宋诗都能够自具面目而独树一帜的文学变革称为诗文革新运动。

3.李清照提出“________”的词创作主张。

(中山大学2011年研)【答案】词别是一家【解析】李清照作为宋代著名的女词人,其诗、词、文、赋并茂,尤以词甚。

而其《词论》作为词史上第一篇论词文评,颇有见地地提出“词别是一家”的主张,鲜明地表达了词作应“协音律,贵文雅,主创新,求浑成,本婉约”等观点。

4.严羽的《沧浪诗话·诗辨》对宋诗特点的概括是:以________为诗、以才学为诗、以________为诗。

(首都师范大学2011年研)【答案】文字;议论【解析】《沧浪诗话》是严羽所著关于诗的理论批评著作,约写成于南宋理宗绍定、淳化间。

它的系统性、理论性较强,是宋代最负盛名、对后世影响最大的一部诗话。

目 录第1章 先 秦1.1 复习笔记1.2 考研真题与典型题详解第2章 两 汉2.1 复习笔记2.2 考研真题与典型题详解第3章 魏晋南北朝3.1 复习笔记3.2 考研真题与典型题详解第4章 唐4.1 复习笔记4.2 考研真题与典型题详解第5章 宋5.1 复习笔记5.2 考研真题与典型题详解第6章 金6.1 复习笔记6.2 考研真题与典型题详解第7章 元7.1 复习笔记7.2 考研真题与典型题详解第8章 明8.1 复习笔记8.2 考研真题与典型题详解第9章 清9.1 复习笔记9.2 考研真题与典型题详解第10章近 代10.1 复习笔记10.2 考研真题与典型题详解第1章 先 秦1.1 复习笔记一、尚书·尧典【节录】1《尚书》简介《尚书》是关于中国上古历史和部分追述古代事迹著作的汇编。

西汉初存二十八篇,相传由伏生口授,用汉时通行文字隶书抄写,是为《今文尚书》。

《尧典》为其中的一篇。

伪《古文尚书》把下半篇分出,并加二十八字,作为《舜典》。

2《尚书》记载的文学理论《尚书》记载了中国早期的文学理论。

它包括两个方面的内容:(1)“诗言志”“诗言志”是中国历代诗论的“开山的纲领”,对后来的文学理论有着长久的影响。

它说明了诗歌表现作家思想感情的特点,涉及到诗的认识作用。

古人在“诗言志”的认识基础上,已注意到“采诗观志”并曾经把“采诗”作为一种制度,力图充分发挥诗的认识作用,使之为统治者的政治服务。

(2)关于“诗言志”:①提出:这是出自《尚书·尧典》的命题。

②内涵:“诗言志”主要是说诗歌表达人的抱负和情感,其实质是把诗歌看作人的心灵的表现。

③影响:“诗言志”是中国诗歌理论的开山纲领,它总结出了诗歌的语言性和思想性两大特征,说明了两者的表达与被表达的关系。

(3)诗的教育作用①“志”,既然是诗人的思想感情,言志的诗必须具有从思想感情上影响人和对人进行道德规范的力量。

古代统治者把这种思想概括成诗能“持其性情”,并十分重视诗所言的“志”的性质。

中国历代文论选观后感读完中国历代文论选,就像是经历了一场超级漫长、超级丰富的文学聊天派对,从古至今的文人墨客们都跑来和我唠文学那点事儿。

刚翻开的时候,那些古老的文字就像一群穿着古装的小老头在我眼前晃悠,开始还觉得有点头疼,这都啥呀,文绉绉的。

可是读着读着,就像挖到了宝藏一样。

先说先秦时期的文论吧,那时候的思想就像刚冒头的小芽,充满了生机。

孔子的“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨”,简单一句话,就像打开了一扇理解诗歌多功能的大门。

我就想啊,原来诗歌在古代就这么厉害,既能抒发感情让人兴奋(兴),还能让人们从中学到东西(观),促进社交(群),要是心里有怨气了也能通过诗来发泄(怨)。

感觉那时候的诗歌就像是一个万能的情绪小盒子,啥都能往里装。

唐朝呢,那可是文学界的“超级大国”。

韩愈倡导的“文以载道”就像是给文学这辆车装上了导航,指明了方向。

文章得有内涵,得传达思想道德。

不过我就寻思,这会不会让文章有时候变得有点太严肃了呢?但是再看看唐朝的诗歌,那些大诗人就像一群在文学天空里自由翱翔的鸟儿,又浪漫又豪放。

李白的诗那简直就是想象力的大爆发,他写文章的时候估计脑子就像开了个超级奇幻乐园。

宋朝的文论就像是一杯淡淡的茶,韵味悠长。

欧阳修啊,苏轼啊这些大佬,他们在文学创作上既讲究文字的优美,又注重个人情感的细腻表达。

我感觉宋朝的文人就像一群细腻的情感捕捉者,他们能把生活中的一点点小情绪,无论是忧伤还是喜悦,都用文字像绣花一样精致地绣出来。

明清时期就有点像文学的“百家争鸣2.0版本”。

各种流派,各种观点,吵得不可开交。

金圣叹评点小说那叫一个有趣,他就像一个超级热情的电影解说员,对小说里的人物、情节指指点点,还分析得头头是道。

这让我觉得,原来读小说还能这么细致地去品味,就像把一颗糖果在嘴里慢慢含化,能尝出各种不同的味道。

读完这本书,我就像跟着一群文学导游,游历了一遍中国文学思想的历史长河。

这一路上有惊喜,有困惑,但是更多的是对中国文学深厚底蕴的深深折服。

汉语言专业中国古代文论选读试题一、填空题(每空1分,共20分)1.孟子对儒家文艺思想发展的突出贡献在于他的“与民同乐”的文艺美学思想,以及“”与“的文学批评方法论。

2.司马迁在《报任少卿书》(即《报任安书》)中,根据历史上许多伟人的事迹,概括出“”说,这是一种进步的文学思想。

3.《毛诗大序》认为诗歌创作要合乎“发乎情,”的原则,而在批评黑暗现实方面,又必须“主文而谲谏”,反映了儒家的文艺思想。

4.陆机《文赋》把文体分为十类,并具体概括了其风格特征,其中提出了“诗而绮靡”,“赋而浏亮”。

可以看出他对文学艺术的两个重要特征:感情与形象有了极为深刻的认识。

5.钟嵘《诗品》把五言诗人分为两个大的系统,以《》和《》分别为其源头风、骚并举,探源溯流,评价极为深刻。

6.韩愈继承了孟子的“养气”说提出了“”之论,又继承了司马迁的“发愤著书”说提出了“”论。

7.“文章合为时而著,歌诗合为事而作”这一著名的论断出自唐代的大诗人、文学理论批评家的著名书信体论文《》。

8.在《论词》中,李清照力主要严格区分诗与词的界限,提出了词“—————————”的著名观点,这是比较符合诗词发展的实际情况的。

9.张炎在《词源》里首先确立了“雅正”的审美标准(见《词源序》),又提出了“”和“”的审美要求,并分别列专节对二者进行了论述。

10.袁宏道为了抨击七子派的摹拟复古之风,提出了“,不拘格套”的口号,因而提出了“”说的诗学主张。

11.诗歌创作都面临如何表现其对象的问题,清代王士祯的“神韵”说主张对审美对象的表现应该做到“不着,尽得”。

12.王国维继承了唐代以来许多文学理论批评家的有关理论观点,并受到康德、叔本华的理论影响,在《人间词话》里提出了贯穿其文学思想的理论核心“——”说,使有关意境的理论达到了最为完善、系统、深刻的水平。

二、名词解释(每小题5分,共10分)1.(庄子的)”虚静”说2.(李渔戏曲创作的)“立主脑”说三、单项选择题(每小题2分,共10分)1.《论语‘为政》记孔子说:“《诗》三百,一言以蔽之,曰:( )。

中国古代文论选《尚书》篇1、诗言志“诗言志”被视为中国文论的“开山的纲领”,集中体现了儒家的文论的基本主张。

对“志”的解释主要有两条路线:其一,将“志”理解为观念、观点,特别是与“礼”相结合的道德观念。

这种“志”具有规范人的自然情感的作用。

故刘勰《明诗》:“诗者,持也,持人情性”;孔子“思无邪”和儒家“温柔敦厚”的诗教、汉《诗大序》“发乎情,止乎礼义”等均由此“开山”开出。

其二,将“志”理解为怀抱、情感,与“情”、“意”相等同。

《荀子?乐论》:“夫乐者,乐也,人情之所必不免也。

”《诗大序》:“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。

请动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故永歌之。

”司马迁的“发愤抒情”说是其延伸,《史记?太史公自序》:“夫《诗》《书》隐约者,欲遂其志之思也。

”对“志”的两种解释,一个突出诗歌的“应然”之用,一个则关注诗歌的“本然”之性,实为相互联系的两个方面。

即使是前者,也并不否认诗歌的抒情本质。

(补充:来源课件—1、“言”的内涵:最初的宗教情感→世俗情感:在儒家诗学里,表现为“仁”的思想;其后进一步引申为涵括佛道在内人生体验或个人志向情感。

2、作为接受理论如“赋诗言志”提出来的。

3、影响:理论方面,“文以明道”、“文以载道”、“文道合一”等均为其发展,被朱自清《诗言志辨》赞为中国诗学“开山纲领”;创作方面,古代文人作品均以发抒个人理想为中心,把国家、个人、社会负责融汇于个人人生经验之中。

)2、关于文学艺术与宗教祭祀的关系:①上古时期的艺术与宗教活动紧密联系的,因此,诗歌、音乐、舞蹈,实际上与宗教,是构成四位一体的关系。

故有艺术源起于“巫术”说。

②诗、乐、舞三者结合,主要为了表现对宗教祭祀对象,如天、地、人、鬼诸神的虔诚;同时,也增强了这种祭祀活动中的强烈的情绪体验——这种情感体验与文艺创作、文艺欣赏中的高峰体验是一致的。

③上古时期艺术表演与创作行为发生之前,总要进行“斋戒”以求净心诚意。