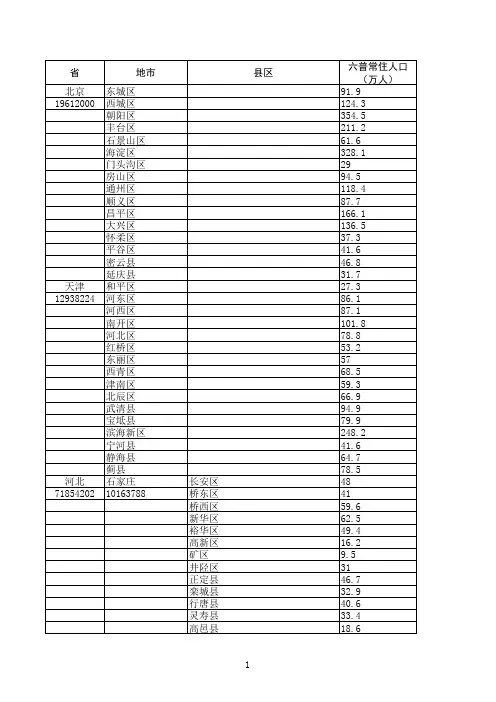

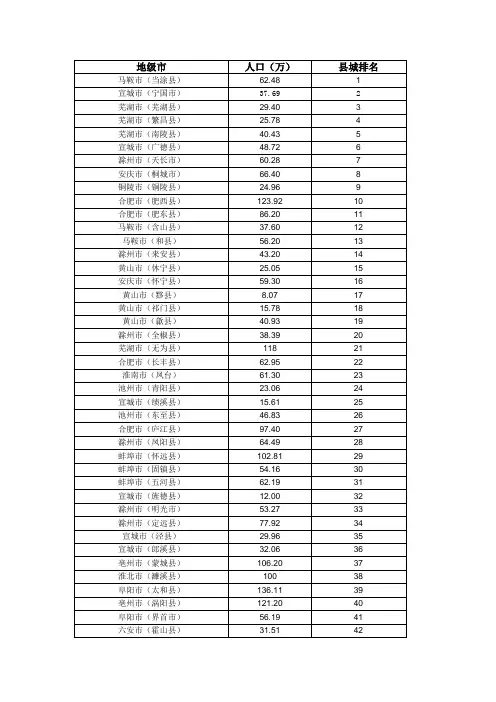

安徽市县人口分布状况(六普)2015.10.6

- 格式:xls

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:2

六安市2010年第六次全国人口普查主要数据公报————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:六安市2010年第六次全国人口普查主要数据公报六安市统计局2011年6月27日根据国务院的决定,我国以2010年11月1日零时为标准时点进行了第六次全国人口普查[2]。

我市第六次全国人口普查工作,在市政府和市以下地方各级政府的统一领导下,在各级各有关部门和全体普查对象的支持配合下,通过全市广大普查工作人员的艰苦努力,圆满完成了人口普查任务。

现将快速汇总的主要数据公布如下:一、全市常住人口、户籍人口全市常住人口[3]为5611701人,同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的5953440人相比,十年共减少341739人,下降5.74%,年平均下降0.59%。

全市普查登记的户籍人口为7118446人,同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的6603648人相比,十年共增加514798人,增长7.80%,年平均增长0.75%。

二、家庭户人口全市常住人口中共有家庭户[4]1739089户,家庭户人口为5364766人,平均每个家庭户的人口为3.08人,比2000年第五次全国人口普查的3.51人减少0.43人。

三、性别构成全市常住人口中,男性人口为2861086人,占50.98%;女性人口为2750615人,占49.02%。

总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2000年第五次全国人口普查的108.12下降为104.02。

四、年龄构成全市常住人口中,0-14岁人口为993514人,占17.70% ;15-64岁人口为4020557人,占71.65%;65岁及以上人口为597630人,占10.65%。

同2000年第五次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重下降7.54个百分点,15-64岁人口的比重上升4.05个百分点,65岁及以上人口的比重上升3.49个百分点。

安徽省宿州市2010年第六次全国人口普查主要数据公报宿州市2010年第六次全国人口普查主要数据公报[1]宿州市统计局2011年5月25日根据国务院决定,我国以2010年11月1日零时为标准时点进行了第六次全国人口普查[2]。

我市第六次全国人口普查工作,在市政府和各县、区政府的统一领导下,在各级各有关部门和全体普查对象的支持配合下,通过全市广大普查工作人员的艰苦努力,圆满完成了人口普查任务。

现将快速汇总的主要数据公布如下:一、全市常住人口、户籍人口全市常住人口[3]为5352924人,同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的人口相比,十年共减少163499人,下降3.0%,年平均下降0.3%。

全市普查登记的户籍人口为6389236人,同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的人口相比,十年共增加632040人,增长11.0%,年平均增长1.05%。

五、各种受教育程度人口全市常住人口中,具有大学(指大专及以上)程度的人口为213079人;具有高中(含中专)程度的人口为550222人;具有初中程度的人口为2353550人;具有小学程度的人口为1280160人(以上各种受教育程度的人口包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。

同2000年第五次全国人口普查相比,每10万人中具有大学程度的由1404人上升为3981人;具有高中程度的由6547人上升为10279人;具有初中程度的由36832人上升为43968人;具有小学程度的由35337人下降为23915人。

全市常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人口)为462250人,同2000年第五次全国人口普查相比,文盲人口减少106681人,文盲率[5]由14.38%下降为8.64%,下降5.74个百分点。

六、常住人口地区分布注释:[1]本公报中数据均为初步汇总数。

[2]普查登记的对象是指普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民,不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。

安徽省各城市人口排名最新版(安徽)序号全国位次城市名人口数1、 33 阜阳市 760万2、 67 合肥市 570.2万3、 69 六安市 561.2万4、 81 宿州市 535.3万5、 82 安庆市 531.1万6、 92 亳州市 485.1万7、 130 滁州市 393.8万8、 133 巢湖市 387.3万9、 171 蚌埠市 316.4万10、 215 宣城市 253.3万11、 229 淮南市 233.4万12、 235 芜湖市 226.3万13、 245 淮北市 211.4万14、 276 池州市 140.3万15、 280 马鞍山市 136.6万16、 281 黄山市 135.9万17、 309 铜陵市 72.4万(数据来源:安徽第六次人口普查数据) 安徽各地人口数(星报整理)序号城市名常住人口户籍人口1、阜阳市 771.6万 1053.2万2、合肥市 761.1万 711.5万3、六安市 568.3万 716.7万4、宿州市 543.1万 641.93万5、安庆市 621.66万6、亳州市 495万 632.9万7、滁州市 394.5万8、蚌埠市 322.00万 366.60万9、宣城市 256.3万 280.2万10、淮南市 235.7万 243.3万11、芜湖市 384.54万12、马鞍山市 220.8万 228.4万13、淮北市 214.2万 214.5万14、池州市 142.23万 161.91万15、黄山市 135.6万 147.42万16、铜陵市 74.23万(数据来源:根据各地2013年统计公告整理)。

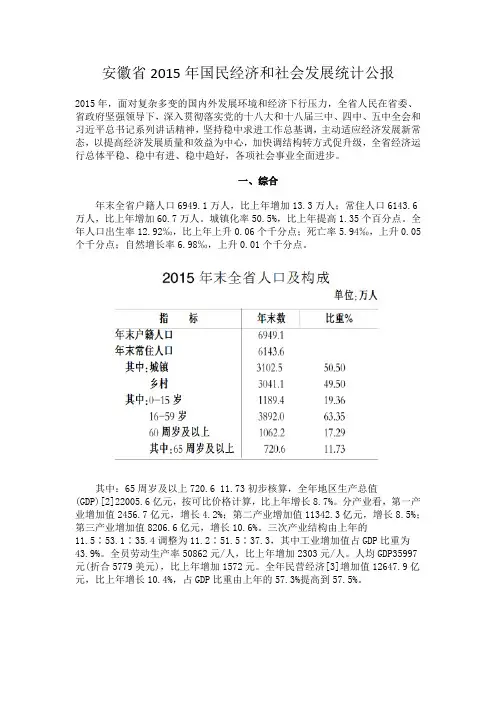

安徽省2015年国民经济和社会发展统计公报2015年,面对复杂多变的国内外发展环境和经济下行压力,全省人民在省委、省政府坚强领导下,深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,以提高经济发展质量和效益为中心,加快调结构转方式促升级,全省经济运行总体平稳、稳中有进、稳中趋好,各项社会事业全面进步。

一、综合年末全省户籍人口6949.1万人,比上年增加13.3万人;常住人口6143.6万人,比上年增加60.7万人。

城镇化率50.5%,比上年提高1.35个百分点。

全年人口出生率12.92‰,比上年上升0.06个千分点;死亡率5.94‰,上升0.05个千分点;自然增长率6.98‰,上升0.01个千分点。

其中:65周岁及以上720.6 11.73初步核算,全年地区生产总值(GDP)[2]22005.6亿元,按可比价格计算,比上年增长8.7%。

分产业看,第一产业增加值2456.7亿元,增长4.2%;第二产业增加值11342.3亿元,增长8.5%;第三产业增加值8206.6亿元,增长10.6%。

三次产业结构由上年的11.5∶53.1∶35.4调整为11.2∶51.5∶37.3,其中工业增加值占GDP比重为43.9%。

全员劳动生产率50862元/人,比上年增加2303元/人。

人均GDP35997元(折合5779美元),比上年增加1572元。

全年民营经济[3]增加值12647.9亿元,比上年增长10.4%,占GDP比重由上年的57.3%提高到57.5%。

其他非营利性服务业1877.0 14.3年末全省就业人员4342.1万人,比上年增加31.1万人。

其中,第一产业1396.2万人,减少19.1万人;第二产业1232.1万人,增加21万人;第三产业1713.8万人,增加29.2万人;城乡私营企业就业人员和个体劳动者919.3万人,增加102.9万人。

中华人民共和国第六次全国人口普查第六次全国人口普查第六次全国人口普查标志一般信息全国总人口13,7053,6875人百分比变化▲5.84%人口最多广东(1,0430,3132人)人口最少西藏(300,2166人)中华人民共和国第六次全国人口普查,为中国政府在2010年举行的一次全国性人口普查,距上次普查相隔10年时间,与前五次人口普查只调查具有中华人民共和国国籍并在境内常住的人口相比,此次普查首次将中国境内的境外人员纳入普查对象。

此次普查以2010年11月1日零时为标准时点,对中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民进行登记调查,于2010年11月10日结束。

根据2011年4月28日发布的《2010年第六次全国人口普查主要数据公报(第1号)》显示全国总人口共计13.7053亿人,普查还涉及人口增长、家庭户人口、性别构成、年龄构成、民族构成、受教育程度、城乡人口、人口的流动性等八方面。

概述2009年5月4日,国务院发出《国务院关于开展第六次全国人口普查的通知》(国发[2009]23号),决定2010年进行第六次人口普查(标准时点是2010年11月1日零时)。

根据中国国务院的文件,此次普查的内容为人口和住户的基本情况,包括:性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻生育、死亡、住房情况等。

费用由中央和地方各级人民政府共同负担,并列入相应年度的财政预算。

部分地区的资料准备工作在2010年中5月到6月份左右已经展开,工作人员构成确定则在9月完成。

由于所需人手数量庞大,单靠政府工作人员难以完成。

所以人口普查工作的人员构成以政府工作人员及临时聘用人员组成,其中政府工作人员多为参与指挥工作。

由于人口普查需占用早上和晚上的时间,又不属于长期工作。

所以在临时工作人员构成上,不少是一些离退休的在家老人。

有政府官员称,居民不得拒绝普查员入户登记。

对于“顽固”拒绝开门的人家,普查员可能请民警帮忙入户。

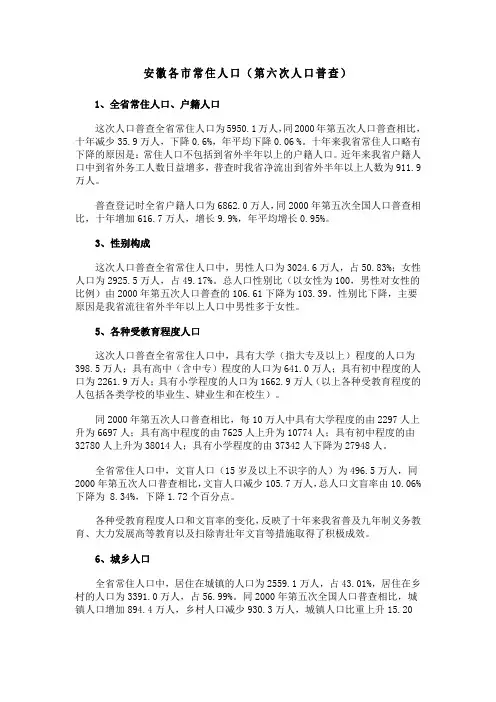

安徽各市常住人口(第六次人口普查)1、全省常住人口、户籍人口这次人口普查全省常住人口为5950.1万人,同2000年第五次人口普查相比,十年减少35.9万人,下降0.6%,年平均下降0.06 %。

十年来我省常住人口略有下降的原因是:常住人口不包括到省外半年以上的户籍人口。

近年来我省户籍人口中到省外务工人数日益增多,普查时我省净流出到省外半年以上人数为911.9万人。

普查登记时全省户籍人口为6862.0万人,同2000年第五次全国人口普查相比,十年增加616.7万人,增长9.9%,年平均增长0.95%。

3、性别构成这次人口普查全省常住人口中,男性人口为3024.6万人,占50.83%;女性人口为2925.5万人,占49.17%。

总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2000年第五次人口普查的106.61下降为103.39。

性别比下降,主要原因是我省流往省外半年以上人口中男性多于女性。

5、各种受教育程度人口这次人口普查全省常住人口中,具有大学(指大专及以上)程度的人口为398.5万人;具有高中(含中专)程度的人口为641.0万人;具有初中程度的人口为2261.9万人;具有小学程度的人口为1662.9万人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。

同2000年第五次人口普查相比,每10万人中具有大学程度的由2297人上升为6697人;具有高中程度的由7625人上升为10774人;具有初中程度的由32780人上升为38014人;具有小学程度的由37342人下降为27948人。

全省常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为496.5万人,同2000年第五次人口普查相比,文盲人口减少105.7万人,总人口文盲率由10.06%下降为 8.34%,下降1.72个百分点。

各种受教育程度人口和文盲率的变化,反映了十年来我省普及九年制义务教育、大力发展高等教育以及扫除青壮年文盲等措施取得了积极成效。

宿州市2010年第六次全国人口普查主要数据公报[1]宿州市统计局2011年5月25日根据国务院决定,我国以2010年11月1日零时为标准时点进行了第六次全国人口普查[2]。

我市第六次全国人口普查工作,在市政府和各县、区政府的统一领导下,在各级各有关部门和全体普查对象的支持配合下,通过全市广大普查工作人员的艰苦努力,圆满完成了人口普查任务。

现将快速汇总的主要数据公布如下:一、全市常住人口、户籍人口全市常住人口[3]为5352924人,同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的人口相比,十年共减少163499人,下降3.0%,年平均下降0.3%。

全市普查登记的户籍人口为6389236人,同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的人口相比,十年共增加632040人,增长11.0%,年平均增长1.05%。

二、家庭户人口全市常住人口中共有家庭户1599795[4]户,家庭户人口为5149730人,平均每个家庭户的人口为3.22人,比2000年第五次全国人口普查的3.68人减少0.46人。

三、性别构成全市常住人口中,男性人口为2698929人,占50.42%;女性人口为2653995人,占49.58%。

总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2000年第五次全国人口普查的104.5下降为101.69。

四、年龄构成全市常住人口中,0-14岁人口为1057052人,占19.75%;15-64岁人口为3730594人,占69.69%;65岁及以上人口为565278人,占10.56%。

同2000年第五次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重下降8.53个百分点,15―64岁人口的比重上升6.06个百分点,65岁及以上人口的比重上升2.47个百分点。

五、各种受教育程度人口全市常住人口中,具有大学(指大专及以上)程度的人口为213079人;具有高中(含中专)程度的人口为550222人;具有初中程度的人口为2353550人;具有小学程度的人口为1280160人(以上各种受教育程度的人口包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。

改革开放前安徽省农村人口流动分析作者:段金萍来源:《经济研究导刊》2014年第32期摘要:改革开放前,安徽农村人口流动大致经历了两个时期:一是1949—1962年期间,农村人口流动活跃;二是1962—1978年期间,农村人口流动处于低潮。

农村人口流动是农村社会变动的重要表象之一,安徽省农村人口流动与其间农村社会变动情况有着密切关系。

关键词:安徽;农村;人口流动中图分类号:F323.6 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2014)32-0073-02一、农村人口流动活跃(1949—1962)(一)人口可以自由迁移,农村人口流动相对活跃(1949—1957)1958年以前,国家延续了建国前那种相对自由的迁移政策,允许城乡居民自由迁移,农村人口流动相对比较活跃。

这一时期,农村人口的流动主要包括两个方面。

一是政府统一组织的农村人口流动,如遣返回乡、城市招工、水库移民、农民集体移民边疆等。

解放前,安徽省经济特别落后,农业人口比重大,农民生活贫困,水旱灾害频仍,皖南地区又流行血吸虫病等瘟疫,导致人口外流数大。

解放后,一些逃荒在外的安徽灾民被遣返回乡进行生产自救。

如南京市在1950年就对解放前流入其境内的外地灾民进行了大力疏散,其中遣返到安徽省五河、灵璧、凤阳等县和山东睢县、济南、龟山等地的达17万人。

同时,随着土地改革的开展,农民分到了土地,有了相对安定的生活和生产环境,他们愿意回乡。

如淮北及皖东等过去因战争、灾害等原因在外地谋生、逃荒要饭的农民,大多陆续返回故乡。

在农民返乡的同时,乡村中的一些人进入城市。

一方面,安徽解放之初,需要一批进城接管和管理的干部,农村中一些人尤其是在剿匪、反霸和土地改革运动中涌现出的农民积极分子被选拔为干部,由此进入到城市中。

另一方面,“一五”期间,安徽省新建、扩建了铜陵有色金属公司、淮南煤矿、马鞍山钢铁企业、安徽造纸厂等一批重点骨干企业,同时还建设和发展了电力、化工、机械、轻纺等多种工业部门。

最新安徽省人口数据,安徽省人口数量最新比例数据安徽最新人口数量2023年安徽省1%人口抽样调查,是根据国家统计局和省政府部署要求,由省统计局具体组织实施的一项重大省情省力调查。

这次调查以2023年11月1日零时为标准时点,采取分层、整群、概率比例抽样方法,共调查登记人口78.3万人。

在各级政府的统一领导下,在全省广大群众的密切支持配合下,经过全省4000余名调查工作人员的艰苦努力,顺利完成了全省1%人口抽样调查工作。

现将主要数据公布如下:一、常住人口2023年末,全省常住人口6143.6万人,比上年增加60.7万人,同比增长1.0%;比2023年安徽省第六次人口普查时增加193.5万人,年均增加38.7万人,年均增长0.6%。

二、城乡人口结构全省常住人口中,居住在城镇的人口为3102.5万人,占总人口的50.5%;居住在乡村的人口为3041.1万人,占总人口的49.5%。

与相比,城镇人口占总人口的比重上升1.35个百分点。

三、性别构成全省常住人口中,男性为3112.3万人,占总人口的50.7%;女性为3031.3万人,占总人口的49.3%。

性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为102.7。

四、年龄构成全省常住人口中,0—14岁人口为1118.8万人,占总人口的18.21%;15—64岁人口为4304.2万人,占总人口的70.06%,其中16—59岁人口为3892万人,占总人口的63.35%;60岁及以上人口为1062.2万人,占总人口的17.29%,其中65岁及以上人口为720.6万人,占总人口的11.73%。

与相比,0—14岁人口的比重上升0.06个百分点,65岁及以上人口比重上升0.34个百分点。

五、受教育程度全省15岁及以上常住人口中,大学以上文化程度人口占13.2%,高中文化程度人口占15.4%,初中、小学文化程度人口占63.9%,人均受教育年限为9.06年,比增加0.37年。

全省总人口文盲率为5.8%,比下降0.3个百分点。

安徽省第六次全国人口普查新闻发布稿省统计局副局长、省人普办主任方志华(2011年5月17日)女士们、先生们,各位记者朋友,同志们:备受社会广泛关注的第六次全国人口普查主体工作已经完成,获得了大量有价值的人口统计信息,取得了重大阶段性成果。

我省第六次全国人口普查工作,在省委、省政府和国务院人普办的正确领导下,在市县各级党委、政府的高度重视下,在各级各有关部门大力支持和配合下,通过全省各级普查机构的精心组织和近40万普查员、普查指导员及普查工作人员的艰苦努力,圆满完成了普查准备、登记复查和数据处理主要工作任务,得到了国务院人普办的充分肯定,普查结果较好地反映了安徽人口现状。

这次人口普查的标准时点是2010年11月1日零时,主要调查人口的性别、年龄、民族、受教育程度、职业、迁移流动、社会保障、婚姻生育、死亡等情况。

自2009年5月正式启动以来,历经普查准备、登记复查、数据处理三大阶段,以及普查试点、宣传动员、户口整顿、经费及物资准备、普查人员选调培训、摸底、登记、质量抽查、数据处理等20多个环节,现已完成主要数据的快速汇总,普查的全部数据正在进行计算机处理。

这次普查得到了全省广大人民群众的大力配合,得到了社会各界的广泛关注,特别在人口普查宣传过程中,得到了包括在座各位在内的各级宣传部门、新闻单位和新闻工作者的大力支持和帮助。

借此机会,我代表省人普办、省统计局,向给予我们帮助支持的有关部门和单位、新闻媒体和新闻工作者,向积极配合人口普查的广大普查对象,向全省40万辛勤工作的普查员、普查指导员,表示衷心的感谢和崇高的敬意!4月28日和29日,国家统计局先后发布了第六次全国人口普查第一号、第二号公报以及港澳台居民和外籍人员主要数据。

根据国务院人普办的统一部署和要求,并报省政府、国务院人普办批准,我省人口普查公报即将发布。

省级公报主要内容有:总人口、人口增长情况、家庭户人口、总人口性别构成、年龄构成、各种受教育程度人口、城乡人口。

安徽省六次人口普查数据分析安徽省六次人口普查的人口数据及其变化图:年份1953 1964 1982 1990 2000 2010 人口(万)3034.36373214.16574966.57245618.08135986.0 5950.1安徽省的省区面积(以2010年为标准)为13.96万平方公里,所以安徽省的人口密度变化为:年份(年)195319641982199020002010密度(每平方公里)271.36 230.24 355.77 402.44 428.79 426.22分析:一:人口变化:根据六次人口普查的数据分析可以知道人口从1953年到2000年总体上是上升的,在2000年到2010年才略有下降,而人口密度从1953年到1964年略有下降,但之后是稳定上升的,所以就安徽省人口数据分析来看是上升的。

二:影响安徽省人口变化的因素有:(1)由于科技进步,医疗水平不断的提高,人们的健康素质不断提高,使得人们的寿命延长;(2)由于我国实施可持续发展的战略,生态环境不断的改善,使人们的居民生存环境不断的改善;(3)我国的保障制度不断的完善,而且在安徽省实施的很好;(4)由于安徽省对外交流日益的加强。

使得安徽境内的人口流动更加的活跃;(5)国家政策的调控因素影响;(6)受惯性的影响,人口不断的增加。

三:安徽省从2000年到2010年人口下降的原因:(1)计划生育实施使得出生率自实施以来不断的下降,正好在近几年发挥了实质意义上的人口作用,使人口得到下降。

(2)惯性因素的影响逐渐减弱,第一次和第二次生育高峰已经过去。

(3)人们的教育水平正逐年的提高,使得人口素质不断的提高,一对夫妇生一个小孩的观念已深入人心;(4)近年来安徽省不断的发展外向型的经济发展模式,人口的对外输出不断的增多,(5)经济水平不断的提高,孩子们出国留学的比率也在逐年的增加,这些因素都有可能导致在2000年以来人口不断的下降。

安徽省人口地域分布及成因分析杨亮一、安徽省概况(一)自然条件安徽省位于我国东南部,全省面积13.96万平方千米,纬度范围大约在北纬29度至北纬35度之间,经度范围大约在东经115度至东经120度之间,与江苏、浙江、江西、湖北、河南、山东六省毗邻,属于华东地区的内陆省份。

安徽地处暖温带和亚热带过渡地区,以淮河为分界线,北部属暖温带半湿润性季风气候,南部属亚热带湿润性季风气候。

安徽省的主要特征是气候温和,日照充足,季风明显,四季分明。

地貌以平原、丘陵和低山为主,平原与丘陵、低山相间排列,地形地貌呈现多样性。

长江和淮河自西向东横贯全境,全省大致可分为五个自然区域:淮北平原、江淮丘陵、皖西大别山区、沿江平原和皖南山区。

平原面积占全省总面积的31.3%(包括 5.8%的圩区),丘陵占29.5%,山区占31.2%,湖沼洼地占8.0%。

境内有大别山、黄山、九华山,明堂山和天柱山等山脉,最高峰黄山莲花峰海拔1864.7米。

全省主要分属淮河及长江两大水系,而东南部有小部分地区属于东南的新安江流域。

境内有我国第五大淡水湖巢湖。

根据地形地貌及水系格局,可以将安徽省划分为五个较小的地形单元,自北向南一次为淮北平原、江淮低山丘陵、长江沿岸平原和皖南山区。

(二)社会经济状况安徽省共有16个地级市(2011年8月22日起),107个县级单位。

根据2012年统计年鉴,安徽省现有在籍人口为6826.6万人,其中常住人口为5950万人。

2011年全省生产总值为15110.3亿元,在全国各省市自治区中排名第14名;人均生产总值25340元,排名第25名(除港、澳、台地区)。

产业结构中,第一产业生产总值占13.4%,第二产业占54.4%,第三产业占32.2%,自2000年以来,第一产业所占比重稳步下降,第三产业所占比重稳步上升,第二产业所占比重大幅上升约152.2%。

其中第一产业就业人数1598.9万人,第二产业就业人数1038.5万人,第三产业就业人数1483.5万人。