安徽省人口地域分布成因分析---精品资料

- 格式:doc

- 大小:492.50 KB

- 文档页数:3

安徽人口报告安徽作为中国的一个省份,拥有丰富的历史文化和自然资源。

随着社会经济的不断发展,安徽省的人口也在不断增加。

本文将对安徽省人口的现状和发展趋势进行深入探讨。

一、人口总体情况根据最新的统计数据显示,安徽省的人口总数已经超过了六千万,位居全国前列。

这主要归功于安徽省良好的自然环境和丰富的资源。

据统计,安徽省的彩色土壤面积占了全国的三分之一,因此农业产值一直保持较高水平。

安徽省的人口结构主要以农民为主,占到总人口的大部分。

然而,在经济发展的推动下,城市的人口数量也在不断增加。

尤其是合肥市作为省会城市,其人口规模已经突破千万大关,并且还在不断扩张。

二、人口分布与城镇化进程安徽省的人口分布相对较为均衡,不同地区的人口密度差异较小。

这与安徽省的地理位置有着密切的关系。

安徽位于中国的中部地带,东面与江苏、浙江等发达省份相邻,西南部则与湖北接壤。

因此,安徽省既受益于周边的经济发展,又拥有丰富的自然资源,吸引了大量的人口。

随着城市化进程的加快,越来越多的农民涌入城市,寻求更好的生活和发展机会。

城市化进程不仅带来了人口的流动和集聚,也对城市的基础设施、环境管理等方面提出了更高的要求。

安徽省各地政府在推动城市化进程的同时,也要关注城市建设和人口规模的合理平衡,以确保城市的可持续发展。

三、老龄化与人口结构调整随着社会的进步和医疗条件的改善,安徽省的人均寿命也在不断延长,老年人口数量逐年增加。

这对养老要求和医疗保障提出了新的挑战。

政府和社会应该加大对养老院、医疗机构等公共服务设施的建设和投入,为老年人提供更好的生活条件和医疗保障。

此外,由于二孩政策的实施,预计未来安徽省的人口数量还会进一步增加。

政府需要加强对新生儿和儿童的教育和培养,为他们提供更好的成长环境,为安徽省未来的发展注入新的活力。

综上所述,安徽省的人口报告显示了人口数量增加、城市化进程加快和老龄化现象逐渐明显的趋势。

政府和社会应该积极面对这些问题,制定合理的人口政策,并加大对基础设施、教育、医疗等领域的投入,为安徽省的可持续发展提供稳定有序的人口基础。

安徽省人口构成分析作者:邢燕左晶晶来源:《赤峰学院学报·哲学社会科学版》2014年第09期摘要:每个地区都是由一定人口构成的,每个地区的人口构成又各具特色。

不同的人口构成对区域的经济社会发展有不同影响。

一个地区的劳动力的构成对该地区经济的发展也有很大影响。

下面我们将通过一些数据来分析安徽省的人口与劳动力构成情况,以及对安徽省经济发展的影响。

关键词:性别构成;年龄构成;职业构成中图分类号:C924.2 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2014)09-0116-04一、安徽人口构成概况区域现状人口由具有不同自然特征和社会特征的人群组成。

从自然特征看,人口有男女性别和年龄大小等区别;从社会特征看,人口由职业,文化水平,民族等的不同[1]。

因此,对区域人口总量特征的分析,应重点分析总量人口的构成。

那么,对安徽人口构成也应该从自然特征和社会特征两方面来分析。

首先,我们从自然特征来看。

(一)性别构成性别构成是人口最重要,最基本的特征之一。

男性人口与女性人口数量在总人口中的比例关系即人口的性别构成。

在分析安徽人口性别构成时,我们可以用安徽男性与女性人口各占安徽总人口的百分比来表示;也可以以男性人数对女性人数的百分比表示。

当然,除总人口性别比例外,新出生的和各年龄组的人口性别比也是分析的重要指标。

影响人口性别构成的因素是多方面的,它即受人的自然属性的影响,又受人的社会属性的影响。

具体的说人口的性别构成受出生婴儿性比例,男女分龄死亡率,移民的性别选择,以及战争,城乡差别等政治经济因素的影响[1]。

安徽省的人口性别构成差别当然也受上面因素的影响。

比如,根据研究,受胎时,男性与女性比例为120:100左右,到出生时性比例降为105:100上下[2]。

但安徽省一些偏远农村地区,重男轻女现象严重,使0~1的人口性比例比这个比例要高出很多。

这体现人为因素影响自然地人口性别构成。

到青壮年时,安徽的男性人口要少于女性人口的原因是:安徽的劳动力外流现象很严重,大部分男性青壮年都选择去广州,上海,北京等地打工,大部分妇女留在家乡务农。

安徽省人口流动影响因素分析作者:邹涛刘芳来源:《经营管理者·上旬刊》2017年第03期20世纪80年代以来,对人口迁移的研究与新劳动地域分工、经济全球化和资本全球流动相联系,刘易斯-托达罗的人口迁移二元结构模型、舒尔茨的人力资本理论认为资本增长肯定会刺激劳动力迁移,劳动力迁移总是与资本增长相伴随,尤其外国直接投资(FDI)导致劳动密集型制造业转移更是如此。

改革开放以来,大规模的人口迁移流动正在重新塑造中国的人口分布形态和城镇化进程,也影响着中国区域经济社会的演化。

人口迁移的缘由有69%是为了满足就业需求,这就让劳动力的迁移成为了人口迁移流动的主体。

改革开放以来,我国人口流动具有四个发展阶段: 1978 ~ 1983 年为解开禁锢、严格限制流动阶段, 1984 ~ 1988 年为允许和鼓励流动,流动人口较快增长阶段,1989 ~ 1999 年为控制盲目流动阶段,由于期间市场经济体制的确立,出现“民工潮”,进而带来交通与城市管理等问题,为此政府出台了就业证、暂住证、有序流动与就地就近转移为主等管理制度; 2000 年至今,出现对人口流动的管理由控制管理到服务发展的观念转变,为公平自由流动阶段。

改革开放以来,中国以大大快于西方发达国家的速度推进着城镇化进程。

快速的城镇化进程是由规模庞大的流动人口推动而成,根据第六次人口普查数据,2010年全国流动人口达到为26138万人,比第五次人口普查的结果增长81.03% ,其中人口跨省流动最为突出,但相关的研究,尤其是定量研究并不多。

2011 年,中国的城镇化率首次超过50%,按照诺瑟姆曲线规律,中国还将面临较长时间的人口城镇化进程,跨省流动仍将是主要的流动形式。

安徽省人口众多,且一直是人口输出大省,近几年随着政策的变化及自身经济的发展,省际流动规模和省内流动规模不断变化,流动特征也在不断改变。

2014年安徽到本县其它乡镇街道半年以上的人口数占流出人口总数的15.58%,去往本市其他县区的占6.75%,去往本省其他市的占9.08%,向省外流动的占68.60%。

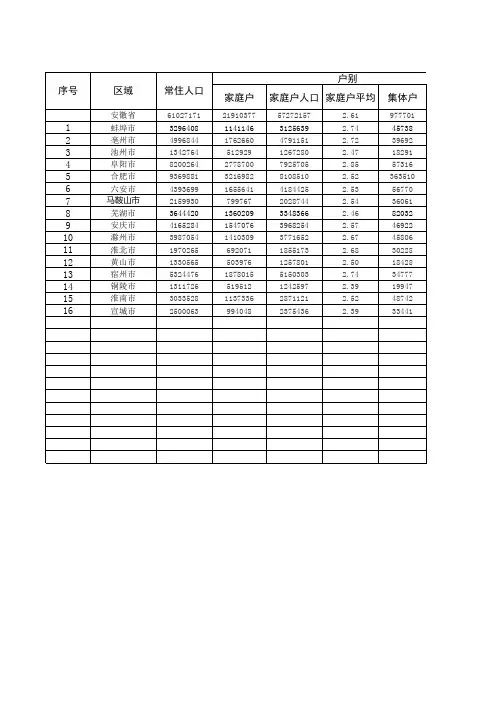

安徽各市常住人口(第六次人口普查)1、全省常住人口、户籍人口这次人口普查全省常住人口为5950.1万人,同2000年第五次人口普查相比,十年减少35.9万人,下降0.6%,年平均下降0.06 %。

十年来我省常住人口略有下降的原因是:常住人口不包括到省外半年以上的户籍人口。

近年来我省户籍人口中到省外务工人数日益增多,普查时我省净流出到省外半年以上人数为911.9万人。

普查登记时全省户籍人口为6862.0万人,同2000年第五次全国人口普查相比,十年增加616.7万人,增长9.9%,年平均增长0.95%。

3、性别构成这次人口普查全省常住人口中,男性人口为3024.6万人,占50.83%;女性人口为2925.5万人,占49.17%。

总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2000年第五次人口普查的106.61下降为103.39。

性别比下降,主要原因是我省流往省外半年以上人口中男性多于女性。

5、各种受教育程度人口这次人口普查全省常住人口中,具有大学(指大专及以上)程度的人口为398.5万人;具有高中(含中专)程度的人口为641.0万人;具有初中程度的人口为2261.9万人;具有小学程度的人口为1662.9万人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。

同2000年第五次人口普查相比,每10万人中具有大学程度的由2297人上升为6697人;具有高中程度的由7625人上升为10774人;具有初中程度的由32780人上升为38014人;具有小学程度的由37342人下降为27948人。

全省常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为496.5万人,同2000年第五次人口普查相比,文盲人口减少105.7万人,总人口文盲率由10.06%下降为 8.34%,下降1.72个百分点。

各种受教育程度人口和文盲率的变化,反映了十年来我省普及九年制义务教育、大力发展高等教育以及扫除青壮年文盲等措施取得了积极成效。

行政区划

截至2020年7月,安徽省共有16个省辖地级市,9个县级市,50个县,45个市辖区,249个街道办事处,1239个乡镇【其中968个镇,271个乡(7个回族乡,1个回族

满族乡,1个畲族乡)】。

省政府驻合肥市包河区中山路1号。

人口民族

截至2019年末,安徽省户籍人口7119.4万人,比上年增加36.5万人;户籍人口城

镇化率34.65%,比上年提高2个百分点。

常住人口6365.9万人,增加42.3万人;常住

人口城镇化率55.81%,提高1.12个百分点。

全年人口出生率12.03‰,比上年下降0.38

个千分点;死亡率6.04‰,上升0.08个千分点;自然增长率5.99‰,下降0.46个千分点。

安徽省属少数民族散居省份,55个少数民族成分俱全,其中回族、满族、畲族为安

徽省世居少数民族,现有少数民族人口约50万人。

其中,回族人口较多,约占全省少数

民族总人口的93%,居全国第9位。

少数民族人口呈“大分散、小聚居”状分布,沿淮淮北

相对集中,沿江江南少而分散,各市、县(市、区)均有少数民族。

根据第七次全国人口普查结果,2020年11月1日零时安徽省的常住人口为6102.72

万人。

所获荣誉

2020年12月25日,被国家卫生健康委等授予“无偿献血先进省(市)奖”。

2021年9月,国家智能社会治理实验基地名单公布,安徽省入选特色基地(环境治理、卫生健康)。

2022年,农业农村部、国家发展改革委、商务部等部门认定新一批413家企业为农业产业化国家重点龙头企业,其中安徽省有21家企业入围,总数达到83家,从全国第10位跃居第6位。

一、安徽省区位自然因子1、位置:(1)安徽省在中国的位置:东起东经119.6度,西至东经114.9度,北起北纬34.6度,南至北纬29.4度。

地处我国中部地区——华东腹地,是华东地区跨江近海的内陆省份。

横跨淮河、长江、新安江三大水系。

(2)安徽省与周边省份的相对位置:东连江苏、浙江,西接湖北、河南,南邻江西,北靠山东。

有与长三角经济带联系,距离上海南京杭州等大城市很近。

2、行政区划及土地、人口概况全省东西宽约450公里,南北长约570公里,总面积13.96万平方公里,居全国第22位。

现辖合肥、淮北等16个省辖市。

其省会为合肥,合肥、芜湖、马鞍山、蚌埠为发展较好的城市。

人口6676万,汉族占主体部分。

3、地形地势全省地势西南高、东北低,地形地貌南北迥异,复杂多样。

全省大致可分为五个自然区域:(1)淮北平原;(2)江淮丘陵;(3)皖西大别山区;(4)沿江平原;(5)皖南山区。

淮河以北,地势坦荡辽阔,为华北平原的一部分;江淮之间西耸崇山,东绵丘陵,山地岗丘逶迤曲折;长江两岸地势低平,河湖交错,属于长江中下游平原;皖南山区以山地丘陵为主。

境内主要山脉有大别山、黄山、九华山、天柱山,最高峰黄山莲花峰海拔1860米。

4、气候条件安徽地处暖温带与亚热带过渡地区,以淮河为分界线,北部属暖温带半湿润季风气候,南部属亚热带湿润季风气候。

气候温和,日照充足,季风明显,四季分明。

全省年平均气温14-16°C,南北相差2°C左右;年平均日照1800-2500小时,平均无霜期200-250天,平均降水量800-1600毫米。

5、河流水文长江流经安徽南部,境内全长416公里,淮河流经安徽北部,在境内全长430公里,新安江为钱塘江正源,境内干流长240公里。

长江水系湖泊众多,较大的有巢湖、龙感湖、南漪湖。

其中巢湖面积800平方公里,为中国五大淡水湖之一。

6、自然资源(1)土地资源:全省耕地面积408万公顷,土地肥沃,适宜各种农作物生长。

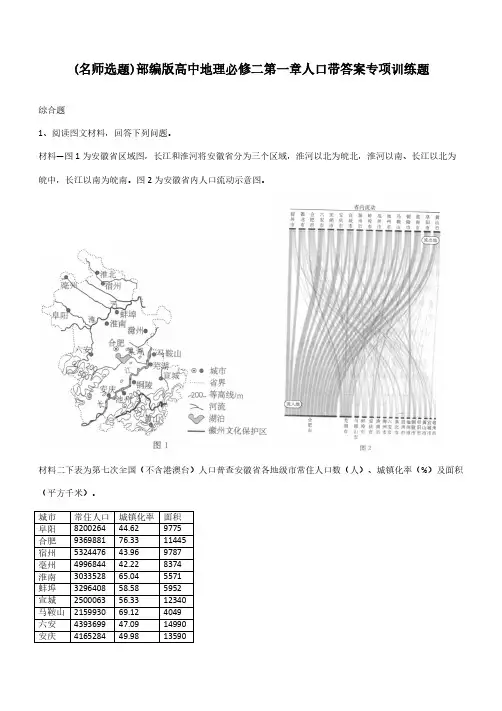

(名师选题)部编版高中地理必修二第一章人口带答案专项训练题综合题1、阅读图文材料,回答下列问题。

材料—图1为安徽省区域图,长江和淮河将安徽省分为三个区域,淮河以北为皖北,淮河以南、长江以北为皖中,长江以南为皖南。

图2为安徽省内人口流动示意图。

材料二下表为第七次全国(不含港澳台)人口普查安徽省各地级市常住人口数(人)、城镇化率(%)及面积(平方千米)。

(2)分析安徽省内人口大量流入合肥市的原因,并阐述人口流动对合肥市的影响。

2、阅读图文材料,完成下列要求。

改革开放后,我国人口的流动性不断增强,跨地区人口迁移表现出明昰的方向偏妤性。

大规模的人口迁移深刻地影响着我国的社会经济发展,以河南为例,目前人口净迁移对其农业增长仍具有正向影响,但影响已趋于微弱。

下图示意2000—2017年我国中部地区6省人口净迁入(迁入人口数大于迁出人口数的情况)的人口规模变化。

(1)概括我国中部地区6省跨省人口迁移的特征。

(2)说明安徽人口跨省流动偏好流向长三角地区的原因。

(3)分析河南人口净迁移对农业发展的有利影响。

3、阅读图和资料,回答下列小题。

宁夏南部山区西吉、海原、固原三县沟壑纵横、干旱缺水、灾害频发,自然条件极其恶劣,贫困人口集中,是少数民族回族聚居地。

1990年10月“西海固”1000多户百姓,搬迁到银川市近郊的永宁县境内玉泉营,在茫茫戈壁中的黄河灌区建村,之后20年间陆续接纳来自“西海固”移民4万多人。

在解决温饱问题基础上,经过福建省对口支援,这里陆续发展了特色菌草产业、光伏产业、劳务产业、旅游产业,干沙滩变成了金沙滩。

概述西海固地区人口迁出后对当地地理环境的积极作用。

4、根据材料,回答下列问题。

城市变为全国前8的城市。

(2)简析造成这一转变的主要原因。

5、阅读下列图文资料,回答问题。

城市人口容量应与城市的经济发展和资源总量相适应。

有人根据上海经济发展水平和水资源总量,估算出2010年、2020年和2030年上海常住人口容量(见下表)。

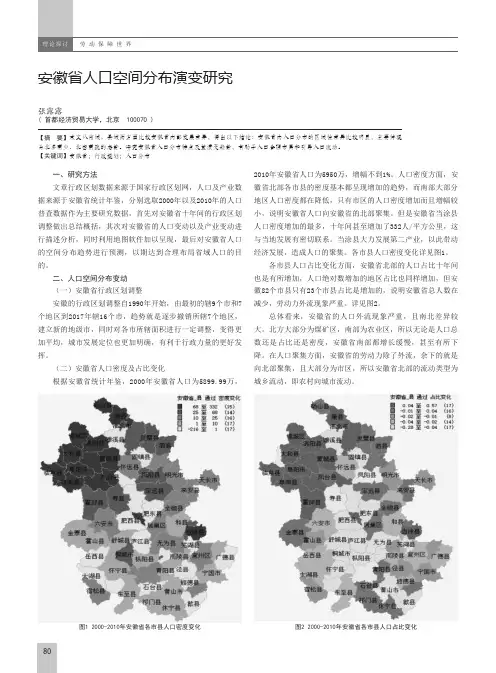

80安徽省人口空间分布演变研究张露露( 首都经济贸易大学,北京 100070 )【摘 要】本文从市域、县域两方面比较安徽省内部发展差异,得出以下结论:安徽省内人口分布的区域性差异比较明显,主要体现为北多南少、北密南疏的态势。

研究安徽省人口分布特点及其演变趋势,有助于人口合理布局和引导人口流动。

【关键词】安徽省;行政规划;人口分布一、研究方法文章行政区划数据来源于国家行政区划网,人口及产业数据来源于安徽省统计年鉴,分别选取2000年以及2010年的人口普查数据作为主要研究数据,首先对安徽省十年间的行政区划调整做出总结概括,其次对安徽省的人口变动以及产业变动进行描述分析,同时利用地图软件加以呈现,最后对安徽省人口的空间分布趋势进行预测,以期达到合理布局省域人口的目的。

二、人口空间分布变动(一)安徽省行政区划调整安徽的行政区划调整自1990年开始,由最初的辖9个市和7个地区到2017年辖16个市,趋势就是逐步撤销所辖7个地区,建立新的地级市,同时对各市所辖面积进行一定调整,变得更加平均,城市发展定位也更加明确,有利于行政力量的更好发挥。

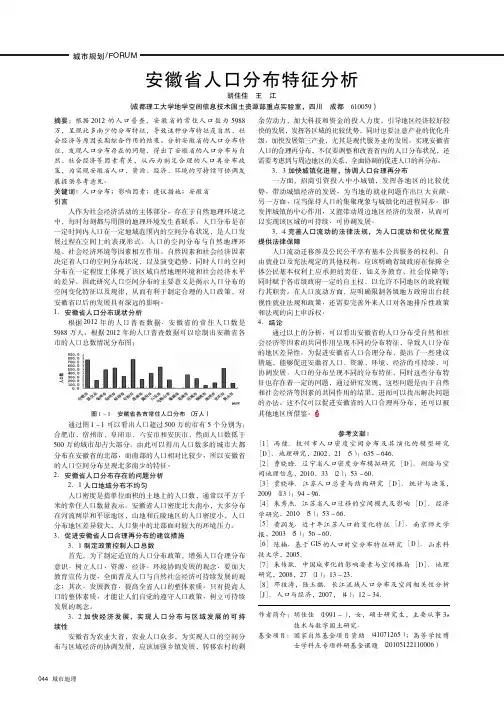

(二)安徽省人口密度及占比变化根据安徽省统计年鉴,2000年安徽省人口为5899.99万,2010年安徽省人口为5950万,增幅不到1%。

人口密度方面,安徽省北部各市县的密度基本都呈现增加的趋势,而南部大部分地区人口密度都在降低,只有市区的人口密度增加而且增幅较小,说明安徽省人口向安徽省的北部聚集。

但是安徽省当涂县人口密度增加的最多,十年间甚至增加了332人/平方公里,这与当地发展有密切联系。

当涂县大力发展第二产业,以此带动经济发展,造成人口的聚集。

各市县人口密度变化详见图1。

各市县人口占比变化方面,安徽省北部的人口占比十年间也是有所增加,人口绝对数增加的地区占比也同样增加,但安徽82个市县只有23个市县占比是增加的,说明安徽省总人数在减少,劳动力外流现象严重。

详见图2。

安徽省人口数据统计安徽省,作为中国华东地区的一个重要省份,其人口数据的变化反映了经济、社会和文化等多方面的发展态势。

以下将对安徽省的人口数据进行详细的分析和阐述。

一、安徽省人口总量根据最新的统计数据,截至具体年份,安徽省的常住人口总数为具体数字。

在过去的几十年间,安徽省的人口总量呈现出一定的波动。

在经济快速发展的时期,人口总量有所增长;而在某些特定的阶段,受到外出务工、人口迁移等因素的影响,人口总量的增长速度有所放缓。

二、安徽省人口的年龄结构1、少儿人口安徽省的少儿人口(0-14 岁)占总人口的比例为具体比例。

这一比例的变化对于教育、医疗等公共服务资源的配置有着重要的影响。

近年来,随着生育政策的调整,少儿人口的数量和比例有所变化。

2、劳动年龄人口劳动年龄人口(15-59 岁)在安徽省总人口中所占比例为具体比例。

这部分人口是经济发展的主要劳动力来源,其数量和素质直接关系到安徽省的经济活力和竞争力。

3、老年人口老年人口(60 岁及以上)的比例为具体比例。

随着人口老龄化的加剧,养老保障、医疗服务等方面的需求日益增长,给社会带来了一定的压力。

三、安徽省人口的性别结构安徽省的男性人口和女性人口比例基本平衡,但在不同地区和年龄段可能存在一定的差异。

性别结构的均衡对于社会的稳定和发展具有重要意义。

四、安徽省人口的城乡分布安徽省的城镇人口比例为具体比例,农村人口比例为具体比例。

随着城市化进程的不断推进,城镇人口的比例逐渐上升,农村人口逐渐减少。

这一变化带来了城市基础设施建设、就业、社会保障等方面的一系列问题和挑战。

五、安徽省人口的地区分布安徽省内不同地区的人口分布不均衡。

经济较为发达的地区,如合肥、芜湖等地,人口相对集中;而一些经济相对落后的地区,人口密度较低。

这种地区分布差异对区域经济发展的平衡和协调提出了要求。

六、安徽省人口的流动情况1、外出务工人口安徽省是劳务输出大省,每年有大量的人口外出务工。

这些外出务工人员主要流向长三角、珠三角等经济发达地区,为当地的经济发展做出了贡献,同时也为安徽省带回了一定的资金和技术。

安徽省情常识(全面整理)安徽省情常识一、安徽概况㈠地理位置与面积1.地理位置安徽省地处江淮咽喉,襟江近海,承东启西,沟通南北。

位于黄淮海大平原南部,属长江中下游地区,是我国东南部内陆省份。

东连江苏、浙江,西接湖北、河南,南邻江西,北靠山东,居华东地区腹地。

境内有长江、淮河、新安江三大流域。

2.面积安徽省总面积13.96万平方公里,约占全国总面积的1.45%,居华东第3位,全国第22位。

长江、淮河横贯其间,将全省分为淮北(皖北)、江淮(皖中)、江南(皖南)三大自然地理区。

㈡人口与行政区划1.人口安徽是全国人口较多、人口密度较高的省份之一。

据2010年第六次全国人口普查资料,全省普查登记的户籍人口为6862.0万人,常住人口为5950.1万人,城镇化率43.01%。

阜阳市临泉县是全省人口最多的县,黄山市黟县为全省人口最少的县。

(据2000年第五次全国人口普查资料)安徽人口年龄类型由成年型开始进入老年型。

65岁及以上人口为605.7万人,占10.18%。

安徽现有少数民族55个,其中回族人口最多,其次为蒙古族、满族、苗族、彝族、壮族等。

少数民族居住特点是大分散、小聚居,沿淮淮北多且集中,沿江江南少且分散。

2.行政区划安徽现有16个省辖市(地级市),6个县级市,56个县,43个市辖区,220个街道办事处,1716个乡镇(其中镇997个、乡719个)。

16个省辖市:合肥、淮北、亳州、宿州、蚌埠、阜阳、淮南、滁州、六安、马鞍山、芜湖、宣城、铜陵、池州、安庆、黄山。

6个县级市:合肥的巢湖市,阜阳的界首市,滁州的天长市、明光市,宣城的宁国市,安庆的桐城市。

安徽省省树为黄山松,省花为皖杜鹃,省鸟为灰喜鹊。

㈢建省历史1.安徽建省沿革康熙6年(公元1667年)正式撤消江南省,改左布政使司为安徽布政使司、右布政使司为江苏布政使司,至此安徽正式建省(安徽省诞生纪念日:1667年8月30日)。

安徽省当时辖七府(安庆、徽州、宁国、池州、太平、庐州、凤阳)、三州(和州、滁州、广德州)。

安徽省六次人口普查数据分析安徽省六次人口普查的人口数据及其变化图:年份1953 1964 1982 1990 2000 2010 人口(万)3034.36373214.16574966.57245618.08135986.0 5950.1安徽省的省区面积(以2010年为标准)为13.96万平方公里,所以安徽省的人口密度变化为:年份(年)195319641982199020002010密度(每平方公里)271.36 230.24 355.77 402.44 428.79 426.22分析:一:人口变化:根据六次人口普查的数据分析可以知道人口从1953年到2000年总体上是上升的,在2000年到2010年才略有下降,而人口密度从1953年到1964年略有下降,但之后是稳定上升的,所以就安徽省人口数据分析来看是上升的。

二:影响安徽省人口变化的因素有:(1)由于科技进步,医疗水平不断的提高,人们的健康素质不断提高,使得人们的寿命延长;(2)由于我国实施可持续发展的战略,生态环境不断的改善,使人们的居民生存环境不断的改善;(3)我国的保障制度不断的完善,而且在安徽省实施的很好;(4)由于安徽省对外交流日益的加强。

使得安徽境内的人口流动更加的活跃;(5)国家政策的调控因素影响;(6)受惯性的影响,人口不断的增加。

三:安徽省从2000年到2010年人口下降的原因:(1)计划生育实施使得出生率自实施以来不断的下降,正好在近几年发挥了实质意义上的人口作用,使人口得到下降。

(2)惯性因素的影响逐渐减弱,第一次和第二次生育高峰已经过去。

(3)人们的教育水平正逐年的提高,使得人口素质不断的提高,一对夫妇生一个小孩的观念已深入人心;(4)近年来安徽省不断的发展外向型的经济发展模式,人口的对外输出不断的增多,(5)经济水平不断的提高,孩子们出国留学的比率也在逐年的增加,这些因素都有可能导致在2000年以来人口不断的下降。

安徽省人口数

安徽省位于中国的中东部地区,是人口密集的省份之一,具有丰富的历史和文化底蕴。

本文将就安徽省人口数量及其变化趋势进行探讨。

人口总数

截至最新统计数据显示,安徽省总人口数为X万人。

这个数字反映了安徽省作为一个人口大省的特点,人口众多也带来了很多社会经济问题和挑战。

人口分布

安徽省人口主要集中在城市和乡村地区。

城市人口占总人口比例较高,主要分布在省会合肥和一些其他大中城市。

而乡村地区的人口虽然数量较少,但在维持农业生产、生态环境等方面仍起着重要作用。

人口变化趋势

近年来,安徽省的人口数量有着明显的增长趋势。

这主要得益于经济的快速发展以及生活水平的提高。

在城市化进程加快的背景下,农村人口向城市转移的趋势也日益明显,这对城市的公共服务和基础设施提出了更高的要求。

人口政策

为了更好地管理和调控人口数量和结构,安徽省实施了一系列人口政策。

从严格控制生育到鼓励优生优育,都是为了保障人口的健康发展和社会的可持续发展。

人口结构

安徽省的人口结构也在不断发生变化。

随着老龄化问题的加剧,人口结构日益呈现出老龄化特征。

同时,劳动年龄人口的人口比例也在逐渐提高,这对于产业发展和社会稳定都存在着重要意义。

总的来说,安徽省的人口问题是一个复杂而重要的议题,需要政府和社会各界的共同努力来解决。

只有通过科学合理的人口政策和措施,才能实现人口的可持续发展和社会的和谐稳定。

安徽省人口地域分布及成因分析

杨亮

一、安徽省概况

(一)自然条件

安徽省位于我国东南部,全省面积13.96万平方千米,纬度范围大约在北纬29度至北纬35度之间,经度范围大约在东经115度至东经120度之间,与江苏、浙江、江西、湖北、河南、山东六省毗邻,属于华东地区的内陆省份。

安徽地处暖温带和亚热带过渡地区,以淮河

为分界线,北部属暖温带半湿润性季风气候,南

部属亚热带湿润性季风气候。

安徽省的主要特征

是气候温和,日照充足,季风明显,四季分明。

地貌以平原、丘陵和低山为主,平原与丘陵、低

山相间排列,地形地貌呈现多样性。

长江和淮河

自西向东横贯全境,全省大致可分为五个自然区

域:淮北平原、江淮丘陵、皖西大别山区、沿江

平原和皖南山区。

平原面积占全省总面积的31.3%

(包括 5.8%的圩区),丘陵占29.5%,山区占

31.2%,湖沼洼地占8.0%。

境内有大别山、黄山、

九华山,明堂山和天柱山等山脉,最高峰黄山莲

花峰海拔1864.7米。

全省主要分属淮河及长江两大水系,而东南部有

小部分地区属于东南的新安江流域。

境内有我国第五大淡水湖巢湖。

根据地形地貌及水系格局,可以将安徽省划分为五个较小的地形单元,自北向南一次为淮北平原、江淮低山丘陵、长江沿岸平原和皖南山区。

(二)社会经济状况

安徽省共有16个地级市(2011年8月22日起),107个县级单位。

根据2012年统计年鉴,安徽省现有在籍人口为6826.6万人,其中常住人口为5950万人。

2011年全省生产总值为15110.3亿元,在全国各省市自治区中排名第14名;人均生产总值25340元,排名第25名(除港、澳、台地区)。

产业结构中,第一产业生产总值占13.4%,第二产业占54.4%,第三产业占32.2%,自2000年以来,第一产业所占比重稳步下降,第三产业所占比重稳步上升,第二产业所占比重大幅上升约152.2%。

其中第一产业就业人数1598.9万人,第二产业就业人数1038.5万人,第三产业就业人数1483.5万人。

总体上来说,安徽省经济发展较为迅速,但是经济基础较弱,经济实力有待进一步的增强。

二、人口的地域分布特点及原因分析

根据《安徽统计年鉴2012》绘制了以县级为单位的安徽省的人口地域分布图。

A

B

D

C

E

依据人口的地域分布,可以将安徽省的人口地域分布划分为五个区域(如上图分割线)。

(一)淮北平原地区(A)

淮北平原属于黄淮海平原的一部分,主要由黄河和淮河的泥沙冲击而成,地势低平。

由于是冲击平原,因而平坦广阔,土层松软,非常适合农业发展,因而集中了安徽省近半的耕地。

自然条件上说非常适合人群密集居住。

因而在该区域,人口密度都在500人/平方千米以上。

其人口的密集主要体现在其各个县级区域的人口密集程度明显高于其他地区的县级地区。

特别是阜阳市辖区的2个县级行政区(界首县、临泉县)人口密度均超过了1000人/平方千米。

同时也由图上也可以看出,该地区的地级市和周边县级行政单元的人口密度差异并不大。

亳州市辖区、宿州市辖区人口密度在500-1000人/平方千米;阜阳市辖区、淮南市辖区人口密度在1000人/平方千米,与周边各县没有太大差异。

而蚌埠及淮北市辖区相对高于周边。

究其原因,可以看出淮北平原地区城市化进程较迟,城市发展在全省不排在前列,农业人口所占的比例较高。

所以虽然人口总量和密度都较高,但是城市化并没有使得这些农业人口转化为非农业人口。

而淮北市辖区及蚌埠市辖区人口密度相对较高的原因,是淮北有较为丰富的煤炭等矿产资源,拥有发展化工工业的有力条件;而蚌埠则是淮河上的重要港口及京沪线上的站点,为重要的水路交通枢纽。

(二)江淮地区(B)

江淮地区位于长江和淮河之间,东部有一些低山丘陵,西部则除大别山区以平原为主。

因而在地形条件上,该地区的西部比东部的低山丘陵区域更有发展农业之便利。

由于低山丘陵的地形会影响农业,东部地区也没有有利的自然资源基础和交通区位优势,因而城乡都没有形成明显的人口密集分布。

与之相比,作为省会城市的合肥,除了地势

相对东部低平且有巢湖水源作为支持外,还拥有首位城市的多种资源,有多条铁路在合肥交汇,因而城区人口明显分布较周边密集得多。

(三)大别山区(C)

该地区由于主要的地形为山区,地形比较复杂,自然条件相对较差,同时社会经济发展比较落后,因此该地区的人口密度相对比较的小。

(四)长江沿岸平原地区(D)

依托长江的沿岸平原,不但地势低平且有充足的水源可以利用,在大别山区向平原过度的部分还有水能资源可以使用,同时沿江地区拥有铜、铁、石灰石等多种矿产资源。

优渥的自然条件,让该地首先有发展农业的有力条件。

丰富的资源给工业发展带来便利,同时黄金水道也给交通运输提供了便利。

历史上,沿江地带也是安徽省开发较早的地区,在这条狭长的条带状地区,形成了马鞍山、芜湖、铜陵、池州及安庆联合组成的城市带。

同时,又由于黄金水道使得城市间联系紧密,因而特别是以马鞍山、芜湖为首的城市与东部的南京市形成了南京都市圈。

现阶段,在安徽省承接长江三角洲产业转移时,有着独特的区位优势。

因此该地区除了各县级单元人口密集之外,其城市与乡村的人口密度有着显著差别,可以看出城市化程度在全省处于前列。

(五)皖南地区(E)

由于皖南地区山地为主的地形,首先不适宜人类生活、农业生产,同时也没有丰富的其他自然资源,以提供农业发展,这些地区的旅游业有一定发展。

因而这些地区相对来说人口密度较小。

由于该人口地域分布图是以县级单位绘制,城市人口密度要明显大于农村地区,所以在市辖区可以明显看到人口密度突然增大。

而在16个地级市中,以合肥、马鞍山两市人口分布最为集中,而蚌埠、淮南、铜陵和芜湖四市市其次。

这些城市多为安徽省的政治、经济中心或者是重要的水港及铁路枢纽。

在安徽省近年来的发展中,就提出了建立合芜蚌(合肥、蚌埠、芜湖)自主创新综合配套改革试验区及皖江产业转移示范区的概念,多是围绕着以上城市而来。