经济地理学第八章-区域经济发展

- 格式:ppt

- 大小:3.08 MB

- 文档页数:8

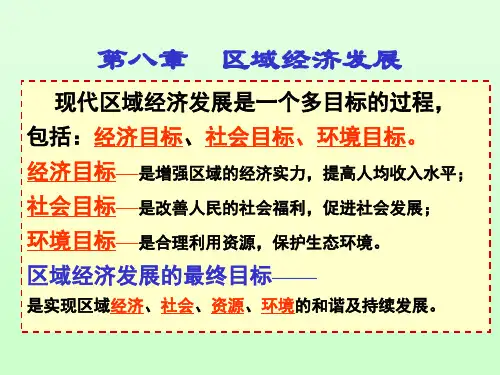

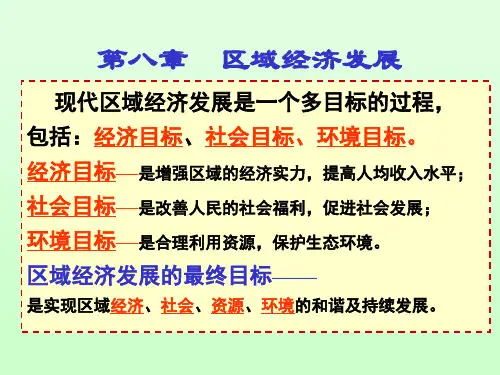

经济地理学中区域经济发展战略研究随着经济全球化、区域经济一体化的不断加深,区域经济发展成为世界经济发展的重要支柱之一。

区域经济的发展不仅关系到人民生活水平和整个经济总量的增长,也涉及到国家竞争力的提升以及区域发展格局的调整。

然而,如何制定有效的区域经济发展战略,实现经济稳定化、可持续化发展,一直是经济地理学研究的重点领域。

一、区域划分:从地理位置到产业组合在经济地理学中,区域划分往往涉及到多个层面。

首先,从地理位置上考虑,可以将区域划分为国际、国内不同的地域空间。

例如,根据国家间的划分口径,我们可以将亚洲、欧洲、非洲等大洲或者中国东南、中南、西南等区域作为研究对象。

其次,从产业组合的角度,也可以将区域划分为农业、制造业、服务业等不同的产业类型。

例如,将南方沿海地区作为制造业集聚区、将北方麦田作为农业区加以研究。

二、区域发展阶段划分:以经济增长为标志不同的地域区域发展水平不同,因此研究区域经济发展战略要结合当地的经济发展阶段。

一般来说,可以将不同地区按经济发展阶段划分为三个阶段:初级阶段、中级阶段和高级阶段。

初级阶段主要特点为农业占据主导地位、工业尚处于起步阶段,这一阶段的地区经济总体水平不高。

中级阶段的地区经济水平相对较高,以制造业为主导,服务业发展较快,并且与国际市场已经发生一定的联系。

高级阶段主要表现为服务业发展迅速,制造业发展相对稳定,科技含量高。

三、区域发展战略:优化结构、创新发展针对不同的区域,因为发展的阶段不同和产业结构的差异,其发展战略也有所不同。

例如,一个处于初级阶段的地区应该做到优化产业结构,培育多元化的产业体系,实现产值和效益的双提升;而某一个处于中级阶段的地区则应该注重产业升级,推动技术革新,加快高新技术产业的布局。

总之,不同阶段和不同地域的区域经济都应该以创新发展和优化产业结构为核心,实现可持续发展。

四、区域经济发展模式:以产业链为纽带除了根据各个区域的差异来确定发展战略,发展模式也是区域经济发展的重点。

第8章区域经济发展8.1 复习笔记一、区域经济增长理论1.区域经济增长因素(1)资源禀赋资源可分为自然资源和经济社会资源两大类。

自然资源包括矿产资源、土地资源、生物资源、水资源、气候资源、风景资源等。

经济社会资源主要有劳动力和人口、资金、技术和社会环境。

①自然资源是区域经济增长的基本条件。

a.区域内自然资源的禀赋直接影响着区域经济活动的类别、规模与效益。

b.自然资源的组合状况则在一定程度上决定了区域经济活动产生的现实可能性及增长的潜力。

②劳动力资源是区域经济增长的关键性因素之一。

a.在科学技术水平落后的时代,区域的经济增长与劳动力的数量之间存在一定的正比关系。

随着科学技术的进步,劳动力的质量对区域经济增长的贡献越来越大。

b.人口的数量和质量变化对区域经济增长起关键作用。

c.在不考虑收入水平的情况下,人口数量的多少决定了区域内市场的容量和潜力,也直接或间接地影响区域经济增长。

③资金是区域经济增长中完成各种资源配置的重要因素,区域所拥有的资金量直接决定了它所能配置的资源的种类、数量和质量,进而在较大程度上影响着经济增长的速度和质量。

④技术因素对区域经济增长的贡献保持着上升趋势。

a.技术可以提高对自然资源的利用效率,弥补区域在自然资源方面的缺陷。

b.技术进步可以大幅度地提高劳动生产率,并形成新的经济部门,使经济结构发生根本性变化,从而推动区域经济快速增长。

⑤社会环境因素包括了社会传统、价值观念、行为方式、文明程度等等。

社会环境良好,有利于提高劳动生产率、吸纳区外资源、鼓励创新和科学决策。

(2)资源配置能力资源配置能力主要由经济体制、政府的经济管理能力、企业的组织水平和经济结构等构成。

①经济体制决定了制约经济运行的基本机制,进而影响到区域资源配置的基本方式和效率。

②政府能够通过制定和实施各种经济政策来引导、规范企业和个体的经济行为,调节资源的部门和空间配置状况,从而调控区域经济增长。

③企业是区域经济的基本活动单位。