人体阴阳五行学说

- 格式:doc

- 大小:32.00 KB

- 文档页数:3

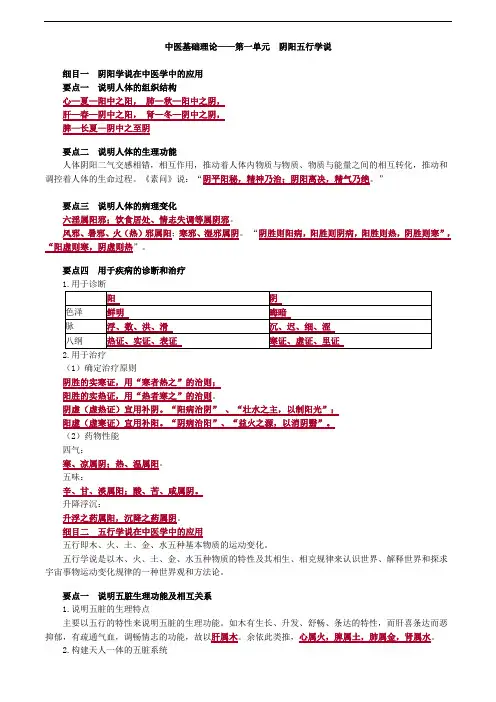

中医基础理论——第一单元阴阳五行学说细目一阴阳学说在中医学中的应用要点一说明人体的组织结构心—夏—阳中之阳,肺—秋—阳中之阴,肝—春—阴中之阳,肾—冬—阴中之阴,脾—长夏—阴中之至阴要点二说明人体的生理功能人体阴阳二气交感相错,相互作用,推动着人体内物质与物质、物质与能量之间的相互转化,推动和调控着人体的生命过程。

《素问》说:“阴平阳秘,精神乃治;阴阳离决,精气乃绝。

”要点三说明人体的病理变化六淫属阳邪;饮食居处、情志失调等属阴邪。

风邪、暑邪、火(热)邪属阳;寒邪、湿邪属阴。

“阴胜则阳病,阳胜则阴病,阳胜则热,阴胜则寒”,“阳虚则寒,阴虚则热”。

要点四用于疾病的诊断和治疗1.用于诊断2.用于治疗(1)确定治疗原则阴胜的实寒证,用“寒者热之”的治则;阳胜的实热证,用“热者寒之”的治则。

阴虚(虚热证)宜用补阴。

“阳病治阴”、“壮水之主,以制阳光”;阳虚(虚寒证)宜用补阳。

“阴病治阳”、“益火之源,以消阴翳”。

(2)药物性能四气:寒、凉属阴;热、温属阳。

五味:辛、甘、淡属阳;酸、苦、咸属阴。

升降浮沉:升浮之药属阳,沉降之药属阴。

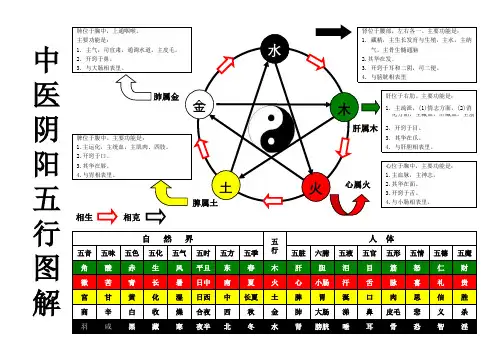

细目二五行学说在中医学中的应用五行即木、火、土、金、水五种基本物质的运动变化。

五行学说是以木、火、土、金、水五种物质的特性及其相生、相克规律来认识世界、解释世界和探求宇宙事物运动变化规律的一种世界观和方法论。

要点一说明五脏生理功能及相互关系1.说明五脏的生理特点主要以五行的特性来说明五脏的生理功能。

如木有生长、升发、舒畅、条达的特性,而肝喜条达而恶抑郁,有疏通气血,调畅情志的功能,故以肝属木。

余依此类推,心属火,脾属土,肺属金,肾属水。

2.构建天人一体的五脏系统3.说明五脏之间的生理联系一五行相生:如肝生心,木生火,即肝藏血以济心,肝之疏泄以助心行血等。

二五行相克:如肾制约心,水克火。

即肾水可以上济心阴,以防止心火之亢盛等。

三五行的制化和胜复:五脏之间的自我调节,以保持其整体的协调平衡和人体内环境的统一。

中医的五大理论基础中医学作为我国传统的医学体系,拥有深厚的理论基础,其中包括了五大理论,即阴阳学说、五行学说、气血理论、脏腑学说和经络学说。

这些理论构建了中医学的基石,为中医的诊断和治疗提供了重要的指导原则。

一、阴阳学说阴阳学说是中医学的核心理论之一,它涉及到我国古代哲学中的阴阳观念,认为所有事物都存在着阴阳两个相对而又统一的方面。

阴阳的平衡与失衡是导致人体健康或疾病的重要原因。

中医通过调节阴阳的平衡来达到治疗疾病的目的,例如通过药物的寒热、滋补与泻疏等特性来调节人体的阴阳平衡。

二、五行学说五行学说是中医学的另一个重要理论,它将自然界的事物分为五个相互关联的元素,即木、火、土、金、水。

中医认为人体的生理、病理变化也可以用五行来解释,通过分析五行间的相生、相克关系,可以确定疾病的发生和发展规律。

中医治疗常常运用五行学说的原则,例如选择适合患者体质和疾病特征的草药,以达到平衡五行,调理人体的效果。

三、气血理论气血理论是中医独特的生理学观念,它认为人体内存在着气和血两种基本物质,它们在人体的营养和代谢中起着重要作用。

气血的运行和质量对人体的健康至关重要,中医治疗疾病时经常注重调节气血的平衡。

例如,根据中医的气血理论,中医师可以通过针灸、推拿等手段刺激人体经络,调节气血的运行,从而恢复人体的健康。

四、脏腑学说脏腑学说是中医对人体内脏器官的一种分类和理解方式。

中医将脏腑视为人体内部重要的生理器官,每个脏腑都有其特定的功能和相互联系。

通过观察脏腑的功能以及脏腑间的相互作用,中医可以判断人体的健康状况和疾病的发展情况。

中医治疗疾病时常常根据脏腑学说来选用相应的草药和疗法,以调节脏腑的功能,恢复人体的平衡。

五、经络学说经络学说是中医学中关于人体经络系统的理论,它认为人体体表和体内存在着一套复杂的络脉系统,贯穿全身,并连接脏腑和组织器官。

经络的通畅与否对人体的健康起着至关重要的作用。

中医治疗常通过针灸、推拿等手段来调理经络,以促进气血的流通,恢复组织器官的功能。

养生保健沒有长生之术只有养生之道主讲:杨彬中医理论基础一.阴阳学说阴阳学说是中国古代唯物论和辨证法思想。

阴阳学说认为宇宙间的一切事物都包含着阴、阳相互对立的两个方面,而且其发生、发展和变化都是阴阳对立统一的结果。

中医学把阴阳学说应用于医学,形成了中医学的阴阳学说,促进了中医学理论体系的形成和发展。

中医学以阴阳学阐明了人生命的起源,人体的生理功能、病理变化、疾病的诊疗和防治的根本规律。

阴阳学说贯穿于中医理、法、方、药之中,有效的指导着医疗实践。

阴阳学说的基本概念阴阳的含意及普遍性:古代思想家认为,宇宙间一切事物都是由互相对立又互相依存的两个方面构成的。

这两个方面就称为阴阳。

一般来说,阳代表事物具有动的、活跃的、刚强的等属性的一方面,例如,动、刚强、活跃、兴奋、积极、光亮、无形的、机能的、上升的、外露的、轻的、热的、增长、生命活动等。

阴代表事物的具有静的、不活跃、柔和的、等属性的另一方面,例如,静、柔和、不活跃、抑制、消极、晦暗、有形的、物质的、下降的、在内的、重的、冷的、减少、肉体等。

当两件事物发生一定联系时,可以把它们分为阴阳。

例如,天为阳、地为阴、日为阳、月为阴;火为阳、水为阴、男为阳、女为阴;白天为阳,黑夜为阴……。

阴阳学说的基本内容•阴阳学说的基本内容包括阴阳对立、阴阳互根、阴阳消长和阴阳转化四个方面。

•阳对立即指世间一切事物或现象都存在着相互对立的阴阳两个方面,如上与下、天与地、动与静、升与降等等,其中上属阳,下属阴;天为阳,地为阴;动为阳,静为阴,升属阳,降属阴。

而对立的阴阳双方又是互相依存的,任何一方都不能脱离另一方而单独存在。

如上为阳,下为阴,而没有上也就无所谓下;热为阳,冷为阴,而没有冷同样就无所谓热。

所以可以说,阳依存于阴,阴依存于阳,每一方都以其相对的另一方的存在为自己存在的条件。

这就是阴阳互根。

•阴阳之间的对立制约、互根互用并不是一成不变的,而是始终处于一种消长变化过程中的,阴阳在这种消长变化中达到动态的平衡。

阴阳学说在中医学中的应用阴阳学说贯穿于中医理论体系的各个方面,用来说明人体的组织结构、生理功能、病理变化,并指导临床诊断和治疗。

(一)说明人体的组织结构阴阳学说在阐释人体的组织结构时,认为人体是一个有机整体,是一个极为复杂的阴阳对立统一体,人体内部充满着阴阳对立统一现象。

人的一切组织结构,既是有机联系的,又可以划分为相互对立的阴、阳两部分。

所以说:“人生有形,不离·阴阳”(《素问·宝命全形论》)。

(二)说明人体的生理功能中医学应用阴阳学说分析人体健康和疾病的矛盾,提出了维持人体阴阳平衡的理论。

阴阳匀平谓之平人。

机体阴阳平衡标志着健康。

健康包括机体内部以及机体与环境之间的阴阳平衡。

人体的正常生命活动,是阴阳两个方面保持着对立统一的协调关系,使阴阳处于动态平衡状态的结果。

(三)说明人体的病理变化人体与外界环境的统一和机体内在环境的平衡协调,是人体赖以生存的基础。

机体阴阳平衡是健康的标志,平衡的破坏意味着生病。

疾病的发生,就是这种平衡协调遭到破坏的结果。

阴阳的平衡协调关系一旦受到破坏而失去平衡,便会产生疾病。

因此,阴阳失调是疾病发生的基础。

(四)用子指导疾病的诊断中医诊断疾病的过程,包括诊察疾病和辨别证候两个方面。

“察色按脉,先别阴阳”(《素问·阴阳应象大论》)。

阴阳学说用于诊断学中,旨在分析通过四诊而收集来的临床资料和辨别证候。

(五)用子指导疾病的防治1.指导养生防病:中医学十分重视对疾病的预防,不仅用阴阳学说来阐发摄生学说的理论。

而且摄生的具体方法也是以阴阳学说为依据的:阴阳学说认为:人体的阴阳变化与自然界四时阴阳变化协调一致,就可以延年益寿:因而主张顺应自然,春夏养阳,秋冬养阴,精神内守,饮食有节,起居有常,做到‘‘法于阴阳,和于术数”(《素问,上古天真论》)。

借以保持机体内部以及机体内外界环境之间的阴阳平衡,达到增进健康、预防疾病的目的。

2,用于疾病的治疗:由于疾病发生发展的根本原因是阴阳失调,因此,调整阴阳。

中医的阴阳五行理论阴阳和五行是中医的灵魂,是中医生理病理药理的总纲领,是中医临床诊病,用药治病的理论依据。

下面店铺分享了中医的阴阳五行理论及治病的原理,一起来了解吧。

中医的阴阳五行的理论一、阴阳原理从阴阳生命力的角度看,人的体质有两种:一是寒性体质,二是热性体质。

人和一切生命体内的冷热力都要相等。

冷热相等,生命机能作用才相等。

只有相等的冷热作用才能平衡和协调。

热力大冷力小,热作用就大,冷力作用就小,必然导致机能作用不平衡不协调。

冷力大热力小也是一样。

冷热相等,作用平衡协调,人体内的机能运作就必然平衡协调,人就正常生存无病感。

冷热一失衡,机能运作必然失调。

机能失调可以造成多种疾病,失调到极点人必死。

因此临床上有多种疾病同是一种原因:阴阳力失衡。

自然界的冷热来源于太阳和地球,人体内的冷热力主要来源于生活饮食。

热性食物产生热力,寒性食物产生冷力。

热性食物多了体内的热力就大,寒性食物多了冷力就大。

热性食物不足,体内热力不达标;寒性食物不足,冷力不达标。

体内的冷热力达标,机体运作正常,疾病必然消失。

人体内的冷力和热力超标和不达标,加上不合格的物质产品对机能运作的妨害,就可以引发多种大小不等的疾病。

冷热力超标和不达标越严重,病就越严重,达到极限人就死亡。

因此临床上有多种多样的病是因为冷热力超标和不达标的原因造成。

中医的生活饮食和治病都是一个目的,使体内冷热力维持和达到标准。

饮食是养生保健,治病也是养生保健。

食物是药物,药物是食物。

中医的病从口入就是这个原因。

阴阳生命学以水为阴之主,以火为阳之极。

人对冷力的要求有严格的标准量,对水也有严格的标准量。

水超标,冷力就增大热力就要下降。

水超标必然引起血中的水份和细胞液超标,引发细胞水肿,严重妨害生命机能运作,而致病致死。

现代人只知道温度不知道温度是有冷热构成。

易经的温度计起源于先天八卦。

先天八卦和易经六十四卦的阴阳符号就是温度计。

这个温度计是以太阳距大地位置远近为依据,太阳近,则热多冷少,太阳远则冷多热少。

中医的阴阳五行理论中医五行学说治病的原理中医的阴阳五行理论是中医学中的核心理论之一,也是中医治病的重要原理之一。

阴阳学说源于中国古代哲学思想,认为宇宙中的一切事物都由阴阳两种相互对立又相互依存的力量组成。

阴阳在中医中被运用到诊断和治疗上,有助于维持人体的健康平衡。

五行学说是中医中另一种重要的理论,它构建了中医的诊断和治疗体系。

五行即金、木、水、火、土,它们之间相互生克制约,通过了解五行之间的相互关系,可以判断人体内脏经络功能的平衡与失调,从而通过治疗来调节和恢复平衡。

中医治疗的核心思想是“治病求本”,即通过调整人体内部的整体平衡状态,来达到治愈疾病的目的。

根据阴阳学说和五行学说,中医认为人体的健康是通过阴阳的平衡和五行的和谐来维持的。

当人体内部的阴阳失去平衡,或者五行之间的相互关系失调,就会导致疾病的发生。

例如,中医认为阳虚是一种常见的身体失调状况。

阳虚指的是人体阳气不足,阴气相对过盛的状态。

阳虚的人体内寒气重、阳气不足,常表现为手脚冰凉、易感冒、容易疲劳等症状。

通过中医的五行学说,可以将阳虚归类为五行学说中的“寒”属性,因为寒气是阴性的,与阳气相背离。

治疗阳虚的主要方法是通过中药调理,中医师会根据患者的具体症状和体质选择适合的药物。

在阴阳五行理论的指导下,中医师会选择一些具有温和效果的草药来补充阳气,调整体内阴阳的平衡。

同时,中医也强调通过饮食调理和生活习惯的调整来达到治疗的效果。

阴阳五行理论在中医治疗中还有其他应用。

例如,中医认为某些疾病是由于人体内气血运行不畅造成的,这时候可以通过调整阴阳和五行来改善气血循环,以达到治疗的目的。

此外,中医还可以根据阴阳五行理论来判断疾病的性质和发展状况,提供个体化的治疗方案。

总结一下,中医的阴阳五行理论在治疗疾病方面发挥着重要作用。

它通过调整人体内部的阴阳平衡和五行关系,达到治疗的目的。

中医治疗强调的是整体性的调理,即治疗疾病的同时调整人体的整体平衡状态,以达到治愈疾病的目的。

人体阴阳五行八卦图解,阴阳学说认为,天体宇宙界一切事物及其运动状态都可以分为阴阳两个方面,如:天为阳,地为阴;昼为阳,夜为阴;热为阳,寒为阴;南为阳,北为阴;左为阳,右为阴;春夏为阳,秋冬为阴;升浮为阳,沉降为阴;运动为阳,静止为阴;男为阳,女为阴等。

进而将人体的生理、病理、诊断、治疗也分为阴阳两点,如:体表为阳,内里为阴;上部为阳,下部为阴;腰背为阳,胸腹为阴;气为阳,血为阴;六腑为阳,五脏为阴;功能的为阳,形态的为阴;亢进的为阳,衰退的为阴;洪数实大为阳,细小沉迟为阴等。

阴阳的各方可再分阴阳,如前面所述胸腹为阴,则胸为阴中之阳,腹为阴中之阴;五脏为阴,而心属阳性,居于阳位,有平旦至日中,天之阳,阳中之阳之说;肺属阴性,居于阳位,有日中至黄昏,天之阳,阳中之阴之说;肝属阳性,居于阴位,有鸡鸣至平旦,天之阴,阴中之阳之说;肾属阴性,居于阴位,有合夜至鸡鸣,天之阴,阴中之阴之说。

阴阳的对立和统一学说概括了宇宙界的一切事物,是唯物论的观点,辨证法的思想,是相对的而不是绝对的。

阴阳的对立和统一是以各自的对方作为自身存在的依据。

古代春秋《黄帝内经》中记载阴阳五行分为它分为阴阳学说,五行学说。

阴阳学说是古代哲学的一对范畴,是古人对自然界无数次的观察、而产生的自发的辩证。

阴阳学说把宇宙的一切事物根据其属性分为阴、阳两个方面。

五行学说认为木、火、土、金、水五类物质是构成物质世界所不可缺少的最基本物质,应用五类物质的特性及其相生、相克的规律,可以认识世界和解释世界。

阴阳与人体解剖部位的关系:人体上部为阳、下部为阴;体表为阳、体内为阴;背部为阳、胸部为阴;四肢外侧为阳、内侧为阴;皮肤为阳、筋骨为阴;胆、小肠、胃、大肠、膀胱、三焦六腑属阳,肝、心、脾、肺、肾五脏属阴。

阴阳与人体生理的关系:人体的健康与否,决定于阴阳的是否调和。

五行学说与人体:自然界的五行与人体的五行:历代医家为了说明人体内外的整体性和复杂性,亦把人体的脏腑组织、生理活动、病理反应,以及与人类生活密切相关的自然界事物作了广泛地联系。

中医学的基本理论中医学是中国传统医学的基石,拥有丰富的理论体系和实践经验。

它以整体观念为基础,强调人与自然的相互关系,注重平衡和谐。

中医学的基本理论包括阴阳学说、五行学说、气血津液学说、脏腑经络学说以及病因病机学说等。

一、阴阳学说阴阳学说是中医学最基本的理论之一。

它认为宇宙万物都由两种相对对立但又相互依存的力量组成,即阴与阳。

阴阳的关系是相互转化、相互制约的关系。

在人体中,阴阳的平衡与否决定了身体的健康状态。

中医治疗侧重于调整阴阳的平衡,以达到治疗疾病的目的。

二、五行学说五行学说是中医学的另一个重要理论。

它将宇宙万物的变化归纳为木、火、土、金、水五个元素。

五行相互生成、相互克制,体现了事物发展的规律。

在中医中,五行学说被应用于疾病的诊断和治疗。

医生通过观察患者的症状和体征,判断五行的变化,从而进行针对性的治疗。

三、气血津液学说气血津液学说认为气、血、津液是维持人体正常功能的重要物质。

气是人体的精气之源,血是营养物质的载体,津液是人体润滑和代谢废物的清除物。

中医注重调整气血津液的运行,保持它们的平衡和充足,以维持身体的健康。

四、脏腑经络学说脏腑经络学说是中医学对人体内部结构和功能的理论描述。

脏器是指藏于体腔内的重要器官,腑器是指负责消化、排泄等功能的器官。

经络是人体内复杂的经络系统,负责气血的运行。

中医通过观察舌诊、脉诊等方法,判断脏腑经络的状况,从而诊断疾病和制定治疗方案。

五、病因病机学说病因病机学说是中医学的核心理论之一。

它认为疾病的发生是多种因素综合作用的结果,包括外因和内因。

外因主要指环境、气候等外部因素,内因则是指体内的各种异常状态。

病因病机学说强调疾病的发生与人体的整体状态和环境的适应性有着密切联系。

在治疗上,中医强调调整人体内部的不平衡状态,以恢复机体的自愈能力。

总结起来,中医学的基本理论包括阴阳学说、五行学说、气血津液学说、脏腑经络学说以及病因病机学说等。

这些理论构成了中医学的理论框架,指导着临床实践和治疗方法的选择。

中医指中国传统医学,是研究人体生理、病理,以及疾病的诊断和防治等的一门学科。

它承载着中国古代人民同疾病作斗争的经验和理论知识,是在古代朴素的唯物论和自发的辨证法思想指导下,通过长期医疗实践逐步形成并发展成的医学理论体系。

在研究方法上,以整体观相似观为主导思想,以脏腑经络的生理、病理为基础,以辨证论治为诊疗依据,具有朴素的系统论、控制论,分形论和信息论内容。

中医学以阴阳五行作为理论基础,主要有四种学说:阴阳学说、五行学说、气、血、津液学说、经络学说。

1.阴阳学说:我国古代朴素的辨证唯物的哲学思想。

因此,古代医学家借用阴阳五行学说来解释人体生理、病理的各种现象,并用以指导总结医学知识和临床经验,这就逐渐形成了以阴阳五行学说为基础的祖国医学理论体系。

阴阳学说是以自然界运动变化的现象和规律来探讨人体的生理功能和病理的变化,从而说明人体的机能活动、组织结构及其相互关系的学说2.五行学说:将古代哲学理论中以木、火、土、金、水五类物质的特性及其生克制化规律来认识、解释自然的系统结构和方法论运用到中医学而建立的中医基本理论,用以解释人体内脏之间的相互关系、脏腑组织器官的属性、运动变化及人体与外界环境的关系。

3.气、血、津液学说:气、血、津液,是构成人体的基本物质,也是维持人体生命活动的基本物质。

气、血、津液,是人体脏腑、经络等组织器官生理活动的产物,也是这些组织器官进行生理活动的物质基础。

气、血、津液均为构成人体和维持人体生命活动的最基本物质,都离不开脾胃运化的水谷精气,因而气和血,气和津液,血和津液在生理上相互依存、相互制约、相互为用,病理上相互影响,互为因果。

4.经络学说:所谓经络学说,即研究人体经络的生理功能、病理变化及其与脏腑相互关系的学说。

它补充了脏象学说的不足,是中药归经的又一理论基础。

该学说,即古代经络认为人体除了脏腑外,还有许多经络,其中主要有十二经络及奇经八脉。

每一经络又各与内在脏腑相联属,人体通过这些经络把内外各部组织器官联系起来,构成一个整体。

中医对身体健康的说法

1. 阴阳平衡:中医认为人体内部存在阴阳两种相对的能量,阴阳平衡是身体健康的关键。

阴阳失衡会导致疾病的发生,因此保持阴阳平衡是中医治疗的重要目标。

2. 五行学说:中医将人体内脏器官与五行 金、木、水、火、土)相对应,五行之间相互制约、相互滋生。

五行学说用于解释人体内脏器官之间的关系,以及疾病的发生和发展。

3. 气血津液:中医认为气血津液是维持人体生命活动的基本物质。

气是推动人体生理功能的动力,血是营养和滋润身体的物质,津液是人体内的液体。

气血津液的平衡是身体健康的重要保障。

4. 经络学说:中医认为人体内部有经络系统,包括经脉和络脉。

经络是气血运行的通道,通过经络的通畅可以维持身体的健康。

5. 预防为主:中医强调预防疾病的重要性,主张通过调整生活方式、饮食习惯、情绪管理等方面来预防疾病的发生。

中医对身体健康的说法强调人体内外环境的平衡与和谐,注重预防和整体治疗。

这些观念对于维护身体健康、预防疾病和促进康复具有重要的指导意义。

中医阴阳五⾏学说 阴阳五⾏学说主要由阴阳五⾏与五运六⽓两个相对不同逻辑范畴的概念与关系所组成,其与现代哲学的关系,简单的说属于系统的理论逻辑与逻辑认识⽅法的关系。

店铺在此整理了中医阴阳五⾏学说,供⼤家参阅,希望⼤家在阅读过程中有所收获! 中医阴阳五⾏学说简介 阴阳五⾏学说,是中国古代朴素的唯物论和⾃发的辩证法思想,它认为世界是物质的,物质世界是在阴阳⼆⽓作⽤的推动下孳⽣、发展和变化;并认为⽊、⽕、⼟、⾦、⽔五种最基本的物质是构成世界不可缺少的元素。

这五种物质相互资⽣、相互制约,处于不断的运动变化之中。

这种学说对后来古代唯物主义哲学有着深远的影响,如古代的天⽂学、⽓象学、化学、算学、⾳乐和医学,都是在阴阳五⾏学说的协助下发展起来的。

我国古代医学家,在长期医疗实践的基础上,将阴阳五⾏学说⼴泛地运⽤于医学领域,⽤以说明⼈类⽣命起源,⽣理现象,病理变化,指导着临床的诊断和防治,成为中医理论的重要组成部分,对中医学理论体系的形成和发展,起着极为深刻的影响。

中医阴阳学说应⽤ 在中医学理论体系中,处处体现着阴阳学说的思想。

阴阳学说被⽤来说明⼈体的组织结构、⽣理功能及病理变化,并⽤于指导疾病的诊断和治疗。

1、阐释⼈的组织结构 阴阳学说认为,⼈体是⼀个有机整体,⼈体内部充满着阴阳对⽴统⼀的关系。

从⼈体部位来说,上部为阳,下部为阴;体表为阳,体内为阴;背属阳,腹属阴;四肢外侧为阳,四肢内侧为阴。

以脏腑来分,五脏(⼼、肝、脾、肺、肾)属阴,因其功能以静为主;六腑(胆、胃、⼩肠、⼤肠、膀胱、三焦)属阳,因其功能以动为主。

五脏之中⼜可根据其位置分为阳脏(⼼、肺)和阴脏(肝、脾、肾),每⼀脏腑之中⼜可将其功能归为阳,⽽其物质归为阴。

此外,经络亦可分为阳经、阴经等等。

2、概括⼈的⽣理功能 中医学认为⼈体的正常⽣命活动是阴阳两个⽅⾯保持着对⽴统⼀的协调关系的结果。

⼈体的物质基础属阴,⽽⽣理功能活动属阳,⼆者互相依存。

⽣理活动以物质为基础,⽽⽣理活动的结果⼜不断促进物质的新陈代谢。

中医阴阳五行、阴阳学说、五行学说、阴阳与五行的关系阴阳五行学说,是中国古代朴素的唯物论和自发的辩证法思想,它认为世界是物质的,物质世界是在阴阳二气作用的推动下孳生、发展和变化;并认为木、火、土、金、水五种最基本的物质是构成世界不可缺少的元素。

这五种物质相互资生、相互制约,处于不断的运动变化之中。

这种学说对后来古代唯物主义哲学有着深远的影响,如古代的天文学、气象学、化学、算学、音乐和医学,都是在阴阳五行学说的协助下发展起来的。

我国古代医学家,在长期医疗实践的基础上,将阴阳五行学说广泛地运用于医学领域,用以说明人类生命起源,生理现象,病理变化,指导着临床的诊断和防治,成为中医理论的重要组成部分,对中医学理论体系的形成和发展,起着极为深刻的影响。

阴阳学说----------------阴阳是中国古代哲学的一对范畴。

阴阳的最初涵义是很朴素的,表示阳光的向背,向日为阳,背日为阴,后来引申为气候的寒暖,方位的上下、左右、内外,运动状态的躁动和宁静等。

中国古代的哲学家们进而体会到自然界中的一切现象都存在着相互对立而又相互作用的关系,就用阴阳这个概念来解释自然界两种对立和相互消长的物质势力,并认为阴阳的对立和消长是事物本身所固有的,进而认为阴阳的对立和消长是宇宙的基本规律。

阴阳学说认为,世界是物质性的整体,自然界的任何事物都包括着阴和阳相互对立的两个方面,而对立的双方又是相互统一的。

阴阳的对立统一运动,是自然界一切事物发生、发展、变化及消亡的根本原因。

正如《素问阴阳应象大论》说阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始。

所以说,阴阳的矛盾对立统一运动规律是自然界一切事物运动变化固有的规律,世界本身就是阴阳二气对立统一运动的结果。

阴和阳,既可以表示相互对立的事物,又可用来分析一个事物内部所存在着的相互对立的两个方面。

一般来说,凡是剧烈运动着的、外向的、上升的、温热的、明亮的,都属于阳;相对静止着的、内守的、下降的、寒冷、晦暗的,都属于阴。

阴阳五行学说在中医理论中的应用阴阳五行学说是中国古代哲学中的重要理论之一,也是中医理论的基础之一。

阴阳五行学说认为宇宙和人体中的一切现象都可以归纳为阴阳和五行两个方面。

这一理论在中医理论中有着广泛的应用,对于诊断疾病、治疗疾病以及维护健康起着重要的指导作用。

一、阴阳学说在中医理论中的应用阴阳学说是中医理论的核心,它认为宇宙万物都是由阴阳两种相互对立、相互依存的力量构成。

在中医诊断中,医生通过观察病人面色、舌苔、脉象等,判断体内阴阳的平衡状态,从而确定疾病的性质。

如果阴阳失衡,就会导致疾病的发生。

中医治疗中,根据疾病的性质调节体内的阴阳平衡是至关重要的。

治疗阳盛病症可以采用降阳的方法,如清热、泻火、疏风等;治疗阴盛病症可以采用滋阴的方法,如补益、滋养等。

通过调节阴阳平衡,恢复人体的正常功能,达到治疗疾病的目的。

二、五行学说在中医理论中的应用五行学说是中国古代哲学中描述自然界和人体现象的一个理论体系。

五行包括木、火、土、金、水五种元素,它们之间相互制约、相互生成。

在中医理论中,五行学说被运用到疾病的诊断和治疗中。

根据五行学说,人体的各个部位和脏腑都与五行中的某一类元素相对应。

通过观察病人的五官、舌苔、面色等,可以判断出体内五行的平衡状态,进而诊断疾病。

例如,面色苍白可能与水元素失衡有关,面色红润可能与火元素失衡有关。

在中医治疗中,根据疾病的五行属性,选择相应的治疗方法。

以木火相克为例,治疗火性疾病可以采用寒凉的方法,如清热、泻火等;治疗寒性疾病可以采用温热的方法,如温补、祛寒等。

通过恢复五行的平衡,调节人体的阴阳平衡,达到治疗疾病的效果。

三、阴阳五行学说的应用案例1. 根据观察病人面色、舌苔等判断体内阳盛、阴虚的状态,运用滋阴的方法进行治疗,如服用滋阴的中药、调节饮食结构等。

2. 利用五行相克的原理,通过饮食调控达到治疗效果。

例如,治疗火性疾病时,避免食用辛辣刺激性的食物,多摄入寒凉的食物。

3. 结合阴阳五行学说和针灸理论进行治疗。

人体阴阳五行学说

转载自傲世蒼龍转载于2008年07月11日 15:52 阅读(10) 评论(0) 分类:原创文学

举报

一、中医学对人体阴阳的认识

“阴阳”是整个自然界运动变化的根本规律,是分析和规纳自然万物的纲领,是一切事物千变万化,深奥莫测的内在动力。

我国古代的这一哲学理论,是古人对自然界一切事物发展变化规律的认识,是朴素的唯物辩证方法。

把这一方法与医学实践相结合,便出现了“阴阳五行学说”。

祖国医学的“阴阳五行学说”是用来观察分析人与自然的关系;解释人体脏腑、气血、经络的生理、病理变化,是指导养生、防病、诊病、治疗的一种理论方法。

只有了解和掌握了这一理论方法,才能懂得中医是怎样认识自然,怎样认识人体内部的脏腑、经络、气血和津液之间的相互关系及影响健康的道理。

从调节阴阳平衡的原理出发,进行养生、防病和治病。

调节阴阳平衡,主要是人体的阴阳与自然的平衡;人体脏腑、气血、经络之间的阴阳平衡。

从而达到“天人合一”尽终天年,达到健康长寿的目的。

阴阳互生,相互依存的。

如夜与昼、水与火、寒与热、女与男、脏与腑、内与外等。

其中缺了哪一方面,相对立的一方面就不存在了。

这也叫“阴阳互根”。

在生病过程中,例如高烧的病人,有时手脚反而冰凉,这就是“阳极似阴”。

在治病时,如果是实热高烧,就属于阳气亢盛,就可以根据阴阳互根的道理,阳病治阴,使用寒凉的药物治疗。

阴阳中各自还包含着阴阳。

就一天来说白天为阳,夜间为阴:上午为阳中之阳,下午为阳中之阴,前夜为阴中之阴,后夜为阴中之阳。

就人体来说,脏为阴,腑为阳,脏中又包含着阴阳。

例如:肝又可分为肝阴和肝阳;心又可分为心阴心阳;肾又可分为肾阴和肾阳;脾也可分为脾阴和脾阳;肺也可分为肺阴和肺阳(习惯叫肺气)。

总的说根据阴阳的道理进行养生、防病、诊病、治病已被数千年的中医医疗实践所验证。

中医的阴阳学说是中医学的指导思想。

二、人体五行学说

“五行”是我国古代的哲学理论,是阴阳学说的进一步衍化,是对物质的属性和物质之间的关系的进一步认识。

“五”是指自然界客观存在的五种物质,就是金、木、水、火、土。

“行”读(xing),是运动的意思。

金、木、水、火、土这五种物质之间有着相互资生(就是相生)的关系,同时还有相互制约的(相克)的关系。

相生就是:金生水,水生木,木生火,火生土,土生金。

相克就是金克木,木克土,土克水,水克火,火克金。

这五类物质之间,相生和相克的关系中保持着正常的动态平衡。

这就是“五行”的最基本的运动形势。

自然万物与人体的关系,通过“五行”而实现了“天人合一”,把自然界的事物和变化与人体的生理、病理紧密结合在一起。

如:五行中的“木”,在自然界的四季中属于“春”,在气候变化中属“风”,在五色中属“青”,在五味中属“酸”,在事物的发展过程中属“生”,在人体五脏中属“肝”,六腑中属“胆”,在肢体中属“筋”,有五官中属“目”,在五志中属“怒”。

(二)五行在防治疾病中的应用举例

在起居方面:木主生长发育,故春季应早起、散步、须避免风邪所伤,心情要保持舒畅,忌怒,不要生气。

这就是适应春季的养生方式。

在饮食方面:酸味食物入于肝脏,善走筋,多食酸则容易拘急,所以筋有病不易多食酸。

甘味食物入脾,善走肌肉,多食甘则肌肉壅满(肥胖),所以肌肉病不宜多食甘。

辛味食物入于肺,善走气分,性主发散,多食辛则能耗气,所以气病不宜多食辛。

在防病方面:肝属木,木旺容易乘土,土为脾,为防止肝病传脾,可以用充实脾土的方法。

我们在治疗“肝气郁结”的两肋胀痛不思饮食时,常用健脾(实土)舒肝的办法,这就是五行中的“培土抑木”的方法。

在治病方面:患有肺气虚弱久咳不止的人,用补脾的方法治疗,往往会收到很好的效果。

脾属“土”,肺属“金”,这就属于五行中的“培土生金”的方法。

“五行”学说在中药学中的地位和作用是非常重要的。

因为它能很好的全面而持久的指导中医防病治病的实践,这也正是中医独特之处。

自然界人身体

发展过程五味五色五气时令五行五脏五腑肢体五官五志

生酸青风春木肝胆筋目怒

长苦赤暑(热)夏火心小肠脉舌喜

化甘黄湿长夏土脾胃肌肉口思

收辛白燥秋金肺大肠皮毛鼻悲

藏咸黑寒冬水肾膀胱骨耳恐

人体经络

阴经阳经

任脉督脉

手太阴肺经手阳明大肠经

手少阴心经手太阳小肠经

手厥阴心包经手少阳三焦经

手阴经从胸到手,手阳经从手到头。

足太阴脾经足阳明胃经

足少阴肾经足太阳膀胱经

足厥阴肝经足少阳胆经

足阴经从足到胸,足阳经从头到足。

天狮产品的特点

任何一个国家,都有其精华的部分,中国最精华的内容,当属其具有五千年文化底蕴的中医药理论。

天狮产品按中医理论分类:

1 君类天狮钙系列产品均属君类

2臣类:

虫草、甲壳质、螺旋藻、紫芝康元

3 佐类

除君类、臣类、使类,其他产品均属佐类

4 使类

一款产品:锌补晶

5 配伍原则:

君类必需用(主宰着人类机体王国的盛衰兴亡)

臣类不吝加(独有特性,与君类产品相辅,效果更佳)

佐类针对选(有更明确,更具针对性)

使类打先锋先补锌,后进药,疗效能好上好

天狮产品的功能功效

天狮的产品是汲取中国五千年养生文化之精髓,是中医理论君、臣、佐、使配伍原则和人体与自然界阴阳五行学说的结合,其主要功能功效是:清、调、补、防,使人的身体保持健康水准。

清类:甲壳质、双纤片、长健冲剂、五谷王、降脂茶、减肥茶、活力康、益康、维康、心脑灵等清理心脑血管疾病的产品。

调类:天狮钙系列产品、虫草、甲壳质等佐类产品。

补类:天狮钙系列产品、螺旋藻、蛋白质粉、营养餐、血之铁、锌补晶

防类:天狮所有的保健食品均属于防类

注:1、疾病人群(含病史较长、体弱多病、长期服药者)要先清后调,再补的原则,效果极佳。

2、亚健康人群以调、补相结合,根据细胞生长周期服用产品。

3、健康人群以防为主,长期服用防类产品。