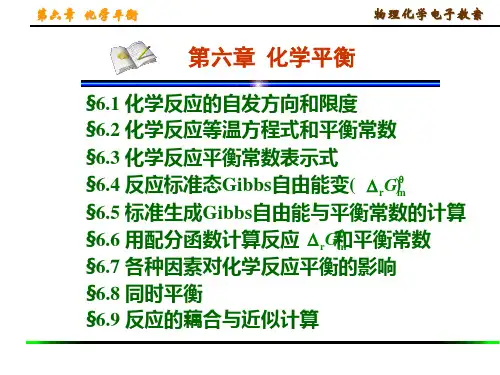

物理化学电子教案第六章化学平衡

- 格式:pptx

- 大小:912.94 KB

- 文档页数:74

高中化学化学平衡教案1. 知识与技能:学生掌握化学平衡的概念及相关计算方法。

了解化学平衡的特点和影响因素。

2. 过程与方法:培养学生分析问题、解决问题的能力,培养学生实验设计与实验操作的能力。

3. 情感态度:培养学生对化学平衡的兴趣,培养学生的观察能力和实验精神。

二、教学重难点1. 化学平衡的概念及相关计算方法。

2. 化学平衡所遵循的规律和影响因素。

三、教学准备1. 教科书、教学课件、实验仪器和试剂。

2. 备好实验步骤和实验记录表。

四、教学过程1. 导入:通过实验引入化学平衡的概念,让学生对化学平衡产生兴趣。

2. 教学:讲解化学平衡的概念、性质和相关计算方法。

让学生了解化学平衡所遵循的规律和影响因素。

3. 实验:进行关于化学平衡的实验,让学生亲自操作实验,培养其实验设计与实验操作的能力。

4. 讨论与总结:与学生讨论实验结果,总结实验规律,引导学生思考。

5. 作业布置:布置化学平衡相关的作业,巩固学生的学习成果。

五、教学反馈1. 课后作业的批改与讲解。

2. 学生对本节课内容的学习感受和问题反馈。

六、板书设计1. 化学平衡的概念2. 化学平衡的计算方法3. 化学平衡所遵循的规律和影响因素七、课后拓展1. 让学生通过相关化学实验,进一步加深对化学平衡的理解。

2. 带领学生多角度地了解化学平衡对实际生活的影响。

八、教学反思1. 对本节课教学效果进行评估,及时调整教学方法。

2. 接受学生的反馈意见,不断完善教学内容和方式。

以上是一份高中化学化学平衡教案范本,希會对您有所帮助。

初高中化学平衡教案

教学目标:

1. 了解化学平衡的概念和特点;

2. 掌握平衡常数的计算方法;

3. 能够运用化学平衡的知识解决相关问题。

教学内容:

1. 化学反应的正向反应和逆向反应;

2. 平衡位置和平衡常数;

3. 影响平衡位置的因素;

4. 平衡常数的计算方法。

教学重点和难点:

1. 平衡常数的概念和计算方法;

2. 平衡位置的影响因素。

教学准备:

1. 教材《化学》;

2. 实验器材:试管、试剂等。

教学过程:

一、导入(5分钟)

教师简单介绍化学平衡的概念,引导学生思考平衡常数的意义。

二、理论讲解(20分钟)

1. 讲解化学平衡的基本概念和特点;

2. 介绍平衡位置和平衡常数的计算方法;

3. 分析影响平衡位置的因素。

三、实验环节(30分钟)

1. 进行相关实验,观察平衡位置的变化;

2. 让学生手动计算平衡常数,并与实验数据进行比较。

四、课堂练习(15分钟)

布置相关练习,让学生运用所学知识解决问题。

五、总结(5分钟)

回顾本节课的重点内容,并强调化学平衡的重要性。

六、作业布置

布置相关作业,巩固所学知识。

七、课外拓展

鼓励学生进行相关拓展阅读和实验,加深对化学平衡的理解。

教学反思:

本节课通过理论讲解、实验和练习相结合的方式,能够有效提高学生对化学平衡的理解和运用能力。

在后续教学中,可进一步拓展相关知识,提高学生的学习兴趣和能力。

化学平衡教案1. 教案简介本教案主要介绍化学平衡的基本概念、平衡常数的计算方法以及影响化学平衡的因素。

通过本课的学习,学生将了解化学反应在达到平衡时的特点和条件,并能够分析影响平衡位置和平衡浓度的因素。

2. 教学目标在本节课结束后,学生应能够:•理解化学平衡的概念和条件;•掌握平衡常数的计算方法;•分析影响平衡位置和平衡浓度的因素;•解决与化学平衡相关的问题。

3. 教学重点和难点•教学重点:平衡常数的计算方法;•教学难点:影响平衡位置和平衡浓度的因素的分析。

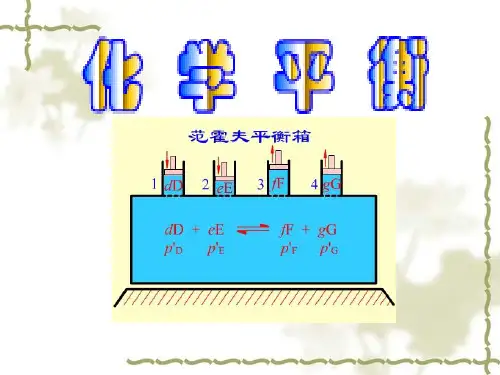

4. 教学内容和步骤4.1 化学平衡的概念和条件(1)引入化学平衡的概念,简要介绍化学反应的平衡状态。

(2)讲解平衡位置的静态和动态理解,以及平衡状态的特点。

(3)介绍达到平衡的条件,包括反应物浓度、温度、压力等因素的影响。

4.2 平衡常数的计算方法(1)介绍平衡常数的定义和计算方法。

(2)通过实例演示平衡常数的计算过程。

(3)让学生进行练习,巩固平衡常数的计算方法。

4.3 影响化学平衡的因素(1)介绍影响平衡位置的因素,包括温度、压力、浓度以及催化剂等。

(2)讲解这些因素对平衡位置和平衡浓度的影响机制。

(3)通过实例分析这些因素的影响。

4.4 习题训练(1)安排一定数量的习题,让学生进行个人或小组练习。

(2)课堂讲解和解析习题,解决学生在练习中遇到的问题。

5. 教学工具和材料•教学投影仪和电脑;•演示用的化学试剂和实验器材;•习题练习册。

6. 教学评估方式•课堂讨论和回答问题;•习题练习成绩评估;•学生学习笔记的评估。

7. 参考资料•《化学》教科书;•《化学平衡与化学反应动力学》教材;•网络资源:化学平衡相关的学习视频、文章等。

以上是化学平衡教案的详细内容,通过本节课的教学,希望学生能够深入理解化学平衡的概念和条件,掌握平衡常数的计算方法,并能够分析各种因素对化学平衡的影响。

教师可以根据教学实际情况进行适当调整和补充,以达到更好的教学效果。

第六章相平衡一.基本要求1.掌握相平衡的一些基本概念,会熟练运用相律来判断系统的组分数、相数和自由度数。

2.能看懂单组分系统的相图,理解相图中的点、线和面的含义及自由度,知道相图中两相平衡线的斜率是如何用Clapeyron方程和Clausius-Clapeyron方程确定的,了解三相点与凝固点的区别。

3.能看懂二组分液态混合物的相图,会在两相区使用杠杆规则,了解蒸馏与精馏的原理,知道最低和最高恒沸混合物产生的原因。

4.了解部分互溶双液系和完全不互溶双液系相图的特点,掌握水蒸汽蒸馏的原理。

5.掌握如何用热分析法绘制相图,会分析低共熔相图上的相区、平衡线和特殊点所包含的相数、相的状态和自由度,会从相图上的任意点绘制冷却时的步冷曲线。

了解二组分低共熔相图和水盐相图在湿法冶金、分离和提纯等方面的应用。

6.了解生成稳定化合物、不稳定化合物和形成固溶体相图的特点,知道如何利用相图来提纯物质。

二.把握学习要点的建议相律是本章的重要内容之一,不一定要详细了解相律的推导,而必须理解相律中各个物理量的意义以及如何求算组分数,并能熟练地运用相律。

水的相图是最简单也是最基本的相图,要把图中的点、线、面的含义搞清楚,知道确定两相平衡线的斜率,学会进行自由度的分析,了解三相点与凝固点的区别,为以后看懂相图和分析相图打好基础。

超临界流体目前是分离和反应领域中的一个研究热点,了解一些二氧化碳超临界流体在萃取方面的应用例子,可以扩展自己的知识面,提高学习兴趣。

二组分理想液态混合物的相图是二组分系统中最基本的相图,要根据纵坐标是压力还是温度来确定气相区和液相区的位置,理解气相和液相组成为什么会随着压力或温度的改变而改变,了解各区的条件自由度(在二组分相图上都是条件自由度),为以后看懂复杂的二组分相图打下基础。

最高(或最低)恒沸混合物不是化合物,是混合物,这混合物与化合物的最根本的区别在于,恒沸混合物含有两种化合物的分子,恒沸点的温度会随着外压的改变而改变,而且两种分子在气相和液相中的比例也会随之而改变,即恒沸混合物的组成也会随着外压的改变而改变,这与化合物有本质的区别。

化学平衡教案范文一、教学目标:1.了解化学平衡的基本概念和条件;2.能够根据化学平衡方程式判断反应的方向和平衡常数的大小;3.掌握计算化学平衡中物质的摩尔浓度以及平衡常数的方法。

二、教学重点:1.化学平衡的概念和条件;2.反应方向的判断;3.平衡常数的计算方法。

三、教学难点:1.平衡常数的计算方法;2.平衡的动态过程。

四、教学准备:实验仪器和试剂:盛装强酸液的玻璃管、酚酞溶液、无水CaCl2、量筒、滴管、试剂瓶。

五、教学过程:1.导入(5分钟):通过实验展示几种可逆反应,并请同学观察反应前后物质的数量变化,引出化学平衡的概念。

2.知识讲解(15分钟):(1)化学平衡的概念:当反应物与生成物之间的速率相等时,反应达到平衡状态。

(2)化学平衡的条件:封闭容器、恒温、常压。

(3)平衡常数的概念:在一定温度下,反应物浓度与生成物浓度的比值的常数,用K表示。

3.反应方向的判断(15分钟):(1)以CO和Cl2的反应为例,根据化学方程式CO + Cl2 ⇌ COCl2,通过Le Châtelier原理讲解了影响平衡方向的因素,如浓度、温度和压力。

(2)根据平衡方程式,当反应物浓度增加时,平衡会向生成物的方向移动,反之亦然。

(3)分析其他反应的平衡方向。

4.平衡常数的计算方法(20分钟):(1)以酚酞指示剂的颜色变化实验为例,引导学生计算反应物浓度和生成物浓度。

(2)根据反应物和生成物的摩尔浓度,计算平衡常数K的方法。

如:对于方程式CO+Cl2⇌COCl2,当CO和Cl2的初始浓度分别为a和b,COCl2的初始浓度为c,平衡时CO和Cl2的浓度分别为(a-x)和(b-x),COCl2的浓度为(c+x),则平衡常数K=[COCl2]/([CO]*[Cl2])。

5.实验演示(20分钟):(1)将强酸液分为两份,分别滴加酚酞溶液和无水CaCl2溶液,观察颜色的变化,并解释为什么酚酞溶液的颜色变为红色。

(2)根据酚酞溶液的颜色变化,判断反应物的浓度和生成物的浓度,并计算平衡常数K的值。

化学平衡教案电子版高一第一节,引入。

化学平衡是化学反应达到一定条件下的状态,当化学反应达到平衡状态时,反应物和生成物的浓度将保持不变。

化学平衡是化学课程中非常重要的一个概念,它不仅涉及到化学反应的速率和方向,还涉及到化学反应的热力学性质。

因此,了解化学平衡的原理和相关知识对于学生来说是非常重要的。

本节课将通过引入化学平衡的概念,让学生了解化学平衡的基本原理和相关概念,为后续的学习打下基础。

第二节,化学平衡的基本概念。

1. 化学平衡的定义。

化学平衡是指在一定条件下,反应物和生成物的浓度达到一定比例,反应速率相等,化学反应达到动态平衡的状态。

这种状态下,反应物和生成物的浓度保持不变,但并不意味着反应已经停止。

动态平衡是指反应物和生成物之间的转化仍在进行,只是反应物和生成物的浓度保持不变。

2. 平衡常数。

化学平衡的状态可以用平衡常数来描述,平衡常数是指在一定温度下,反应物和生成物的浓度的乘积的比值。

平衡常数越大,说明生成物的浓度相对较高,反之则反应物的浓度较高。

平衡常数可以用来描述反应的偏向性,当平衡常数大于1时,反应偏向生成物,当平衡常数小于1时,反应偏向反应物。

3. 影响化学平衡的因素。

温度、压力和浓度是影响化学平衡的重要因素。

温度的改变会影响反应的热力学性质,从而影响平衡常数;压力的改变会影响气态反应的平衡;浓度的改变会影响反应的速率和平衡位置。

第三节,化学平衡的计算。

1. 平衡常数的计算。

平衡常数可以通过反应物和生成物的浓度来计算,具体计算方法取决于反应的化学方程式。

在一定温度下,反应物和生成物的浓度可以通过实验测定得到,然后代入平衡常数的计算公式中进行计算。

2. 平衡位置的计算。

平衡位置是指在化学平衡状态下,反应物和生成物的浓度比值。

平衡位置可以通过平衡常数和反应物和生成物的浓度来计算,具体计算方法取决于反应的化学方程式。

3. 反应的偏向性。

根据平衡常数的大小,可以判断反应的偏向性。

当平衡常数大于1时,反应偏向生成物;当平衡常数小于1时,反应偏向反应物;当平衡常数等于1时,反应物和生成物的浓度相等,反应处于平衡状态。

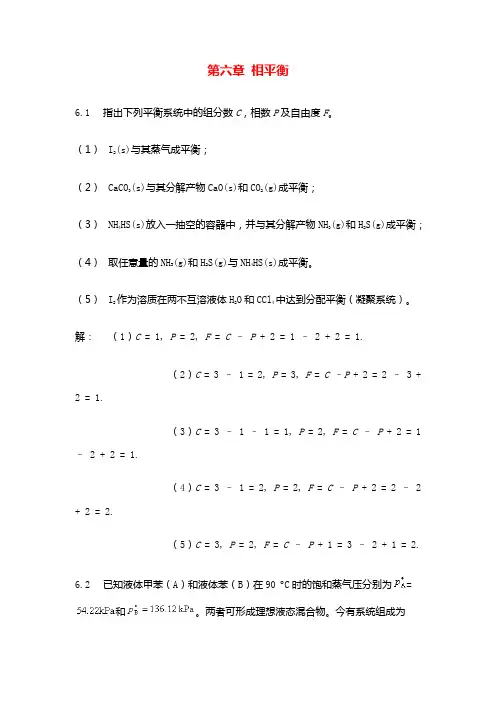

第六章相平衡6.1指出下列平衡系统中的组分数C,相数P及自由度F。

(1)I2(s)与其蒸气成平衡;(2)CaCO3(s)与其分解产物CaO(s)和CO2(g)成平衡;(3)NH4HS(s)放入一抽空的容器中,并与其分解产物NH3(g)和H2S(g)成平衡;(4)取任意量的NH3(g)和H2S(g)与NH4HS(s)成平衡。

(5)I2作为溶质在两不互溶液体H2O和CCl4中达到分配平衡(凝聚系统)。

解:(1)C = 1, P = 2, F = C–P + 2 = 1 – 2 + 2 = 1.(2)C = 3 – 1 = 2, P = 3, F = C–P + 2 = 2 – 3 + 2 = 1.(3)C = 3 – 1 – 1 = 1, P = 2, F = C–P + 2 = 1 – 2 + 2 = 1.(4)C = 3 – 1 = 2, P = 2, F = C–P + 2 = 2 – 2 + 2 = 2.(5)C = 3, P = 2, F = C–P + 1 = 3 – 2 + 1 = 2.6.2已知液体甲苯(A)和液体苯(B)在90 C时的饱和蒸气压分别为=和。

两者可形成理想液态混合物。

今有系统组成为的甲苯-苯混合物5 mol,在90 C下成气-液两相平衡,若气相组成为求:(1)平衡时液相组成及系统的压力p。

(2)平衡时气、液两相的物质的量解:(1)对于理想液态混合物,每个组分服从Raoult定律,因此(2)系统代表点,根据杠杆原理6.3单组分系统的相图示意如右图。

试用相律分析途中各点、线、面的相平衡关系及自由度。

解:单相区已标于图上。

二相线(F = 1):三相点(F = 0):图中虚线表示介稳态。

6.4已知甲苯、苯在90 ︒C下纯液体的饱和蒸气压分别为54.22 kPa和136.12 kPa。

两者可形成理想液态混合物。

取200.0 g甲苯和200.0 g苯置于带活塞的导热容器中,始态为一定压力下90 ︒C的液态混合物。

化学平衡教案电子版高中

教案目标:通过本课的学习,学生将能够理解化学平衡的基本概念,并能够运用化学平衡原理解决相关问题。

一、导入(5分钟)

1. 引入化学平衡的概念,让学生简单描述化学平衡是什么。

2. 简要介绍化学平衡的重要性和应用。

二、学习(40分钟)

1. 学习化学平衡的定义和表达式。

2. 探究平衡常数的概念及其计算方法。

3. 了解平衡常数与反应的状态关系。

4. 学习如何根据平衡常数计算反应物质量及浓度。

三、实践(30分钟)

1. 进行一些平衡反应的实验,并观察实验现象。

2. 根据实验数据,计算反应的平衡常数和各物质的浓度。

四、总结(10分钟)

1. 总结本节课的重点内容,强化学生对化学平衡的理解。

2. 提出问题让学生回答,巩固所学知识。

五、作业(5分钟)

1. 布置作业:要求学生练习计算化学平衡反应的题目,并写出解题过程。

2. 下节课复习前一课时的内容。

教学提示:本课时以理论与实践相结合的方式进行,让学生通过实验来深入理解化学平衡的概念和原理。

同时,帮助学生掌握计算平衡反应的方法,提高他们的化学分析能力和实验操作技能。