聚合物电致发光材料研究进展

- 格式:pdf

- 大小:240.17 KB

- 文档页数:6

摘要L聚合物电致发光材料是近几年来取得突破性进展而倍受关注的新兴功能材料。

它们的电致发光薄膜器件激发电压低、发光效率高、易得到彩色显示,而且容易实现大屏幕平板化。

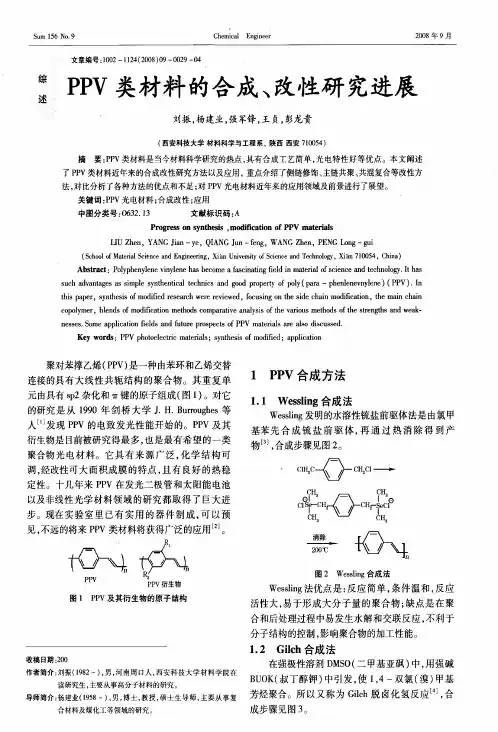

研究发现聚对苯乙炔类聚合物具有许多优异的性能,如柔性好、驱动电压低、能带结构可调、优良的溶解性及耐热性等。

人们已经制备出发红光、黄光、绿光的性能优异的聚对苯乙炔类聚合物制成的电致发光器件;而能发蓝色光的该类聚合物材料则很少,性能也差,限制了该类材料在全色显示方面的应用。

『『本文制备出一种新型的、能发蓝色光的聚对苯乙炔类聚合物材料聚【(2,5.二亚甲基.1,3,4.嗯二唑)二氧代.1,4.亚苯基.1,2一亚乙烯基.1,4.亚苯基.1,2.亚乙烯基.1,4一亚苯基】,并对其进行了溶解性、电性能、光性能、热性能的研究。

实验结果说明它的荧光发射最大波长为472nm,属于蓝色发光范围。

电导率的测定结果说明它比传统的PPV类电致发光材料有更强的电子与空穴的复合几率。

它的能带宽度(Eg)为3.84eV。

荧光量子效率巾=o.995。

(该聚合物能溶解于氯仿及四氢呋喃等有机溶剂中。

其分解温度大于350‘C。

TGA的分析结果说明该聚合物具有优异的热稳定性。

上关键词:电致发光,聚对苯乙炔衍生物,蓝色光ABSTRACTInrecentyears,electroluminescenceofpolymerhasbeenmadewithanoutstandingprogress,andcloseattentionispaidonthesekindsofnewfunctionmaterials.Theadvantagesareasfollows:lowexcitingvoltage,highefficiencyofelectroluminescentcellsinthinfilms,easinessofcolorlightemission,andattractivematerialsforlarge·areavisiblelight-emittingdiodes.Poly(p·phenyleneVinylene)(PPV)isthefirstpolymermaterialfoundtohavetheelctroluminesencepropertiesandwasintensivelystudied.PPVderivativeshavedemonstratedvariouscolorswithimpressiveefficiency,brightness,flexibilityanduniformity.ThePPVderivatives,whichemitredlight,yellowlightandgreenlight,canbeeasilyobserved,exceptforbluelight.Forseveralreasons,apolymeremittingbluelightisparticularlydesirable.InthispapeLpoly[(2,5-dimethylene.I,3,4.oxadiazole)dioxy‘1,4。

电致发光材料电致发光概述电致发光(Electroluminescence, EL)是指发光材料在电场作用下而发光的现象。

用有机发光材料制作的发光器件,一般统称作OLEDs(Organic Light-emitting Devices),用聚合物为发光层的器件,称作PLEDs(Polymeric Light-emitting Devices)。

有机电致发光器件多采用夹层式(三明治)结构,即将有机层夹在两侧的电极之间。

空穴和电子分别从阳极和阴极注入,并在有机层中传输,相遇之后形成激子,激子在电场的作用下迁移,将能量传递给发光分子,并激发电子从基态跃迁到激发态,激发态能量通过辐射失活产生光子,释放出光能。

ITO透明电极和低功函数的金属(Mg、Li、Ca、Ba、Ce等)常被分别用作阴极和阳极。

根据材料特性和器件要求,主要有单层器件、双层器件、三层器件、多层器件、带有掺杂层的器件、三像素垂直层叠式器件等器件结构。

早在1963年,美国纽约大学的Pope 等首次发现有机材料单晶蒽的电致发光现象,直到1987年,美国柯达(Eastern Kodak)公司邓青云等用苯胺-TPD做空穴传输层(HTL)、八羟基喹啉铝(Alq3)作为发光层(EML)成功研制出一种有机发光二极管,其工作电压小于10 V,亮度高达1000 cd/m2,这样的亮度足以用于实际应用。

1990年Friend课题组[3]采用聚对苯撑乙烯(Poly-phenylene vinylene, PPV)为发光材料制成聚合物发光器件(PLED),打开了PLED研究的新局面。

近十多年来,聚合物发光材料受到各国科学家的高度重视,研究工作非常活跃。

相继合成并研究了种类繁多的共轭高分子,涉及聚对苯撑乙炔(PPE)、聚乙炔(PA)、聚对苯撑(PPP)、聚噻吩(PT)、聚芴(PF)以及它们的衍生物等等。

PPV及其衍生物是目前电致发光研究中最为成熟、最具商业化前景的一类电致发光材料,通过结构修饰、复合/共混来控制分子结构以及调节光电性能是当前研究的主要方向。

聚噻吩类化合物电致发光材料的研究聚噻吩(polythiophene)是一种常见的聚合物材料,由噻吩(thiophene)单元重复连接而成,具有优异的电学、光学性质和导电性。

聚噻吩及其衍生物因其良好的电致发光性能,被广泛应用于有机光电器件领域,例如有机发光二极管(OLED)、有机薄膜太阳能电池(OPV)和场效应晶体管(OFET)等。

在聚噻吩的电致发光机理方面,目前主要有两种理论,即离子对机理和双极子机理。

离子对机理认为,当聚合物在外电场作用下形成极化电荷对时,发光能量由外电场提供,因此发光强度与外电场强度呈线性关系;而双极子机理则认为,发光源是由激子(exciton)的双极子跃迁所形成的,发光强度与外电场强度的平方呈线性关系。

在聚噻吩类化合物电致发光材料的研究方面,近年来主要涉及以下几个方面:1. 结构设计:通过对聚噻吩的结构进行改变,如引入不同的官能团或共轭扩展基团,可以调控聚合物的能带结构、发光颜色和发光强度等性质,以满足不同应用领域的需求。

2. 光谱性质研究:利用吸收光谱、荧光光谱等手段研究聚噻吩材料的光学性质,了解聚合物的能带结构、激子特性和激子跃迁机制等,为进一步优化材料性能提供基础数据。

3. 电学性质研究:通过测量聚噻吩材料的电导率、载流子迁移率等电学性质,了解材料的导电机制和载流子输运特性,为有机电子器件的应用提供理论依据。

4. 材料制备技术研究:发展高效、简单、环保的聚噻吩类化合物制备方法,例如电化学聚合法、化学氧化聚合法、Grignard反应法等,提高材料的产率和质量。

总体来说,聚噻吩类化合物电致发光材料的研究方向比较广泛,除了上述几个方面,还有一些其他的研究方向,例如:5. 量子化学计算:通过量子化学计算方法研究聚噻吩类化合物的电子结构和激子特性等,揭示材料的发光机理和优化材料性能。

6. 稳定性研究:由于聚噻吩类化合物易受光、氧、水等环境因素影响而降解,因此研究如何提高材料的稳定性是一个重要的研究方向。

有机电致发光材料的研究进展及应用材化1111班王蒙 1120213122摘要:简要论述有机电致发光设备的发光机理、器件结构及彩色显示方法,详细介绍有机电致发光材料的种类、组成、特点和研究近况,并对其用途和前景,尤其在军事领域的应用作了一定介绍。

另外还指出了有机电致发光在商业化过程中一些急待解决的问题。

关键词:有机发光材料,进展,应用。

正文:信息技术的持续快速发展对信息显示系统的性能,如亮度、对比度、色彩变化、分辨率、成本、能量消耗、质量和厚度等均提出了高的要求。

在已有的成熟显示技术中,电致发光显示设备能够满足上述性能要求,另外它还具有宽视角、较宽的工作温度范围和固有的强度等优点。

电致发光显示设备一般包括发光二极管(LED)、粉末磷设备、薄膜电致发光设备(TFEL)和厚介质电致发光设备等。

目前的信息显示市场上真正的参与者主要是TFEL和有机LED (OLED)。

OELD技术的发展时间并不很长,但发展速度较快。

近几年,随着市场对高质量、高可靠性、大信息量显示器件的需求日益增加,OLED技术更是得到了长足的发展,目前已有多种OLED产品投入市场。

1997年,日本Pioneer公司推出配备有绿色点阵OLED的车载音响,并建立了世界上第一条OELD生产线。

1998年,日本NEC、Pioneer公司各自研制出5英寸无源驱动全彩色四分之一显示绘图阵列(QVGA)有机发光显示器。

2000年,Motorola公司推出了有机显示屏手机。

2002年,Toshiba公司推出了17英寸的全彩色显示器。

清华大学与北京维信诺公司共同开发出国内首款多色OLED手机模块。

2003年,台湾奇美电子公司与IBM合作推出加英寸的OELD显示器。

2004年5月,日本精工爱普生公司研制成功的40英寸大屏幕OLED显示器以全彩、超薄、动态影像显示流畅的特点成为OELD显示市场上最大的亮点。

2006年,首尔半导体株式会社的子公司SeoulOptodeviceCo.Lid.以控股方式与美国SensorElectronicTechnology公司共同开发生产的世界唯一的短波长紫外发光二极管(UVEL D)产品已开始量产。

发光材料的发光机理以及各种发光材料的研究进展罗志勇20042401143摘要:发光材料种类繁多,自然界中很多物质都具有不同程度的发光现象。

本文通过按照不同的发光机理,将现在常见的发光物质进行分类,并介绍他们的发展与研究进展。

关键词:发光材料发光机理进展1.前言物质的发光可由多种外界作用引起,如电磁辐射作用、电场或电流的作用、化学反应、生物过程等等。

根据不同的发光原因,可以将发光材料分为光致发光材料、电致发光材料、化学发光材料等等。

发光材料涉及了无机和有机功能材料和固、液、气三种聚集状态,所以又可以将发光材料分为无机固体发光材料和有机发光材料等等。

现在人们研究得比较深入的有有机电致发光材料、有机光致发光材料、有机偏振发光材料、稀土高分子发光材料、无机电致发光材料、纳米稀土发光材料等等。

不同的发光材料可以应用于各种光源、显示器等现代显示技术之中。

2.发光材料的发光机理2.1光致发光材料发光机理光致发光材料是指在一定波长的光照射,材料分子中基态电子(主要是π电子和f、d电子)被激发到高能态,电子从高能态回到激发态时,多余的能量以光的形式散发出来,达到发光的目的。

这种发光材料称为荧光材料,大部分的稀土发光材料均以这种方式发光,原因是稀土元素基本都具有f电子,并且f电子的跃迁方式多样,因此稀土元素是一个丰富的发光材料宝库。

2.2电致发光材料发光机理电致发光是在直流或交流电场的作用下,依靠电流和电场的激发使材料发光的现象,也称场致发光。

电致发光的机理有本征式和注入式两种。

本征式场致发光是用交变电场激励物质,使产生正空穴和电子。

当电场反向时,那些因碰撞离化而被激发的电子,又与空穴复合而发光。

注入式场致发光是指n-型半导体和p-型半导体接触时,在界面上形成p-n结。

由于电子和空穴的扩散作用,在p-n结接触面的两侧形成空间电荷区,形成一个势垒,阻碍电子和空穴的扩散。

n区电子要到达p区,必须越过势垒;反之亦然。

当对p-n结施加电压时会使势垒降低。

共轭导电聚合物电致发光元件的原理及进展张树永1,周伟舫1,李善君21复旦大学化学系电化学教研室,上海200433;2复旦大学高分子科学系及国家教委聚合物分子工程开放实验室,上海200433摘 要: 本文综述了共轭导电聚合物在电致发光元件中的应用,介绍了导电聚合物发光二极管和导电聚合物电化学发光电池的结构、发光原理及研究进展。

关键词: 共轭导电聚合物;发光二极管;电化学发光电池1 引 言随着人类社会进入信息时代,信息技术的发展愈来愈受到人们的关注。

信息的采集、加工、传输、储存与显示是信息技术的基础。

所谓信息显示即通过信息显示材料,将人眼看不到的电学信号转化为可见的光学信号的过程。

作为信息系统的输出端,信息显示是人们从信息系统中最终获取信息的必要手段和前提。

信息显示分为主动式显示和被动式显示。

在主动式显示中,像元本身由在某种形式的激发下可以产生光发射的发光材料制成。

如采用电场激发发光,则称该材料为电致发光材料。

电致发光器件通常包括高电压驱动的场致发光器件和由低电压驱动的发光二极管(l ight-emitting diode,LED)等[1]。

目前通常使用的半导体LED多采用无机半导体单晶、单晶薄膜或多孔硅及多晶材料作为发光材料。

为获得适宜的波长和量子效率,通常还需将直接带材料与间接带材料以适宜比例混合,普遍存在成品率低、成本高、难以制成大面积元件或稳定性差、发光效率低等问题。

由于LED可应用于一切需要显示的地方,它的发展与高密度显示屏、电视、移动电话、便携式电脑乃至光学计算机的发展均紧密相关,因此人们在改善LED的性能与寿命、开发新型LED材料与器件方面进行了不懈的努力[1~25]。

从70年代开始,人们先后制备了大量的共轭导电聚合物并对它们的结构与性能进行了广泛、深入的研究[6~10]。

共轭导电聚合物在本征态时通常是有机半导体,掺杂后其电导率会大幅度增加而显示金属导电性,并同时具有聚合物优良的成型加工性能,因此在替代无机半导体材料用于电子器件制作上显现出诱人的潜力,目前已制成导电聚合物光电二极管和场效应管等电子元件[10,11],与此同时,聚对苯乙炔(PPV,本文所涉及的导电聚合物的名称与结构均列于表1中)所具有的高量子产率的光致发光现象还促使人们将寻找电致发光材料的着眼点由无机或有机小分子材料[12~15]转向共轭导电聚合物领域。