2018高考苏教版生物一轮复习讲义: 必修3 第9单元 第4讲 生态系统的功能

- 格式:doc

- 大小:960.00 KB

- 文档页数:24

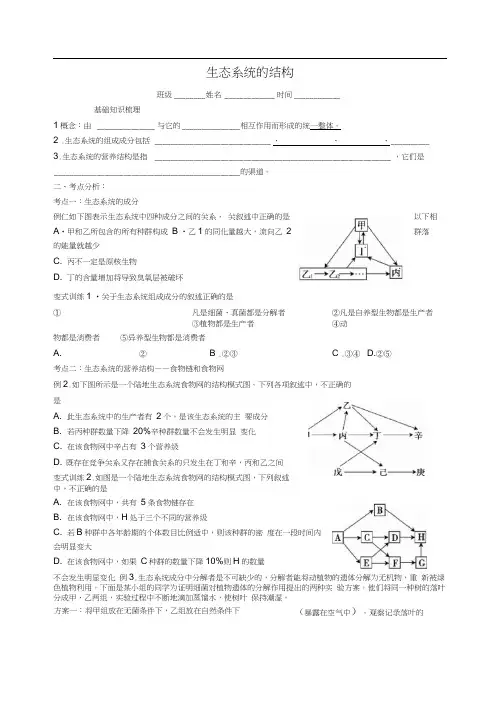

生态系统的结构班级 ________ 姓名 _____________ 时间 ____________基础知识梳理1概念:由 _______________ 与它的 _______________ 相互作用而形成的统一整体。

2 .生态系统的组成成分包括 ______________________________ 、、、 __________3.生态系统的营养结构是指 _____________________________________________________________ ,它们是________________________________________________ 的渠道。

二、考点分析:考点一:生态系统的成分例仁如下图表示生态系统中四种成分之间的关系, 关叙述中正确的是A •甲和乙所包含的所有种群构成B •乙1的同化量越大,流向乙 2的能量就越少C. 丙不一定是原核生物D. 丁的含量增加将导致臭氧层被破坏变式训练1 •关于生态系统组成成分的叙述正确的是 ①凡是细菌、真菌都是分解者 ②凡是自养型生物都是生产者③植物都是生产者④动物都是消费者⑤异养型生物都是消费者A. ②B .②③C .③④ D.②⑤考点二:生态系统的营养结构——食物链和食物网例2.如下图所示是一个陆地生态系统食物网的结构模式图。

下列各项叙述中,不正确的 是A. 此生态系统中的生产者有 2个,是该生态系统的主 要成分B. 若丙种群数量下降 20%辛种群数量不会发生明显 变化C. 在该食物网中辛占有 3个营养级D. 既存在竞争关系又存在捕食关系的只发生在丁和辛,丙和乙之间变式训练2.如图是一个陆地生态系统食物网的结构模式图,下列叙述中,不正确的是A. 在该食物网中,共有 5条食物链存在B. 在该食物网中,H 处于三个不同的营养级C. 若B 种群中各年龄期的个体数目比例适中,则该种群的密 度在一段时间内会明显变大D. 在该食物网中,如果 C 种群的数量下降10%则H 的数量不会发生明显变化 例3.生态系统成分中分解者是不可缺少的,分解者能将动植物的遗体分解为无机物,重 新被绿色植物利用。

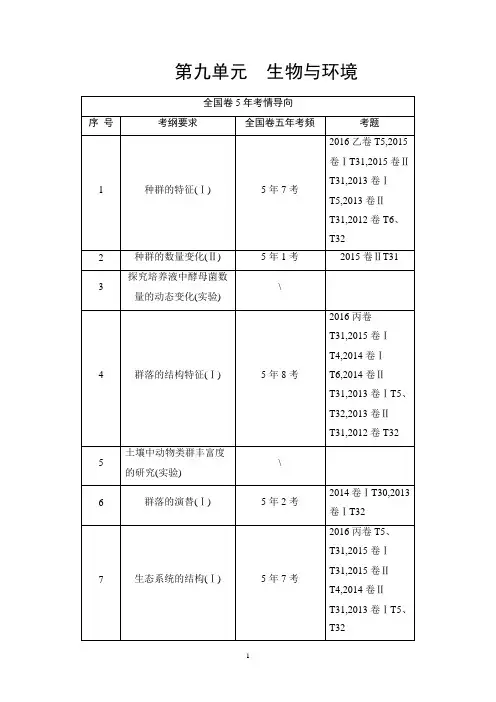

[考纲要求] 1.生态系统中物质循环的基本规律及应用(Ⅱ)。

2.生态系统中的信息传递(Ⅱ).3.生态系统的稳定性(Ⅱ).考点一生态系统的物质循环1.物质循环(1)概念:在生态系统中组成生物生物体的C、H、O、N、P、Ca 等元素,不断进行着从无机环境到生物群落,再回到无机环境的循环过程。

(2)特点:全球性、反复利用、循环流动。

(3)与能量流动的关系:二者同时进行,相互依存,不可分割.(4)意义:通过能量流动和物质循环,使生态系统中的各种组成成分紧密地联系在一起,形成一个统一的整体。

2.碳循环(1)碳在无机环境中的存在形式:CO2和碳酸盐。

(2)碳在生物群落中的存在形式:含碳有机物.(3)循环过程:碳从无机环境到生物群落是通过光合作用、化能合成作用实现的;从生物群落到无机环境则是通过呼吸作用和微生物的分解作用实现的。

3.温室效应(1)形成原因:大量化石燃料的燃烧,大气中的CO2含量迅速增加,打破了生物圈中碳循环的平衡。

(2)影响:导致气温升高,加快极地和高山冰川的融化,导致海平面上升,进而对人类和其他许多生物的生存构成威胁。

1.判断常考语句,澄清易混易错(1)无机环境中的物质可以通过多种途径被生物群落反复利用( √)(2)生态系统的物质循环指的是各种化合物在生物群落与无机环境之间往复循环( ×)(3)生态系统的物质循环和能量流动的渠道都是食物链和食物网,所以物质和能量都是循环往复的( ×)(4)与碳循环有关的生理活动有光合作用、细胞呼吸和化能合成作用等(√)(5)减少化石燃料的燃烧和大力植树造林都可以有效地缓解温室效应(√)2.分析命题热图,明确答题要点如图为碳元素在生态系统中循环的模式图,图中甲、乙、丙表示生态系统的生物成分,箭头表示生理过程。

请据图思考下列问题:(1)甲、乙、丙、丁分别代表生态系统的什么成分?并简述判断的理由。

提示甲和丁之间有双向箭头,且其他几种成分都有箭头指向丁,所以丁为大气中的CO2,甲为生产者;甲和乙都有箭头指向丙,所以丙为分解者,则乙为消费者。

第33讲生态系统的功能一、选择题1.根据生态系统的结构和功能判断,下列叙述错误的是()A.桑基鱼塘生态系统与普通稻田生态系统相比实现了能量多级利用B.人工鱼塘生态系统中消费者同化的能量大于生产者所固定的太阳能C.水产养殖业为充分利用生产者所固定的能量,应以食物链长的鱼类为养殖对象D.营养级越高的生物种群体内积累的有毒物质越多,所获得的能量越少答案C解析桑基鱼塘生态系统实现了能量的多级利用,A正确;人工鱼塘生态系统中由于投放饵料,消费者同化的能量往往大于生产者所固定的太阳能,B正确;食物链越长,能量在流动过程中的损失越多,故水产养殖业应以食物链短的鱼类为养殖对象,C错误;根据生物富集作用和能量逐级递减的特点可知,营养级越高的生物种群体内积累的有毒物质越多,所获得的能量越少,D正确。

2.下列关于生态系统中物质循环和能量流动的叙述,正确的是()A.富营养化水体出现水华现象,可以说明能量流动的特点B.生态系统中能量的初始来源只有太阳能C.食物链各营养级中10%~20%的能量会被分解者利用D.无机环境中的物质可以通过多种途径被生物群落反复利用答案D解析水华是大量无机污染物排到江湖中导致藻类大量繁殖,为物质的再生利用,说明物质循环利用的特点,A错误;生态系统的能量来源主要为太阳能,也可源自某些无机物氧化释放的能量,B错误;生态系统中能量是单向流动、逐级递减的,其传递效率是10%~20%,即10%~20%的能量被下一营养级所同化,分解者不存在于食物链中,C错误;生态系统的物质循环具有全球性和循环往复性,因此无机环境中的物质可以通过多种途径如光合作用、根的吸收进入生物群落被生物利用,D正确.3.如图为一草原生态系统的能量流动图解,图中字母A、B、C、D、E表示生态系统的成分,字母a、b、c、d表示能量,数字表示生理过程或能量流动方向.下列说法正确的是()A.该生态系统中必不可少的两种生物成分除生产者外,还有EB.图中生产者体内储存的有机物中的能量是流经该生态系统的总能量C.食草动物排出的粪便中的能量包括在图中的⑧内D.图中的生产者通过⑥过程可获得E中的能量答案A解析图中的E是分解者,生态系统中必不可少的两种生物成分是生产者和分解者,A正确;流经生态系统的总能量是生产者固定的太阳能总量,即生产者通过光合作用合成的有机物中的能量,而不是生产者体内储存的有机物中的能量,B错误;B为食草动物,其排出的粪便中的能量不属于B的同化量,是草同化量的一部分,应包括在图中的⑤内,C错误;分解者中的能量不能被生产者再次利用,D错误。

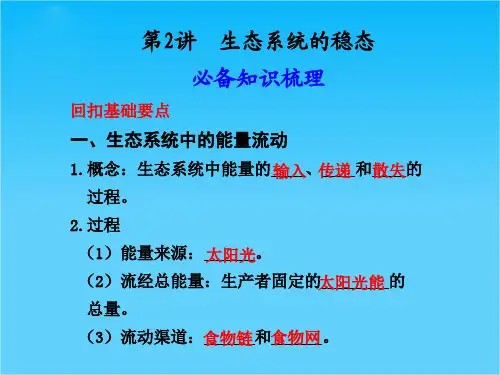

第4讲 生态系统的功能考点一| 生态系统的能量流动(对应学生用书第213页)[识记—基础梳理]1.生态系统能量流动的概念和过程(1)概念:生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程。

(2)过程: ①输入⎩⎨⎧能量来源:太阳能输入生物:生产者输入过程:主要是通过生产者的光合作用,将光 能转化为化学能。

②传递转化、散失过程通过上述图解可以看出,初级消费者、次级消费者、三级消费者能量流动相同的三个去向是:a .通过呼吸作用以热能的形式散失。

b .被下一营养级同化。

c .被分解者分解利用。

2.能量流动的特点(1)能量传递效率:是指相邻两营养级之间同化量的比值。

(2)能量流动的特点:单向流动、逐级递减。

(3)研究能量流动规律可以用“能量金字塔”表示。

3.研究意义(1)帮助人们在设计人工生态系统,充分考虑能量的利用率。

(2)合理地调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。

[思维辨析]1.生态系统相对稳定时无能量输入和散失。

(×)【提示】生态系统相对稳定时能量的输入=输出(散失)。

2.生态系统维持正常功能需要不断得到来自系统外的能量。

(√)3.生态系统中能量的初始来源只有太阳能。

(×)【提示】生态系统的能源主要为太阳能,也可源自某些无机物氧化分解释放的能量,如硝化细菌、硫铁细菌等化能自养型生物。

4.能量通过光合作用和化能合成作用输入生态系统,通过呼吸作用输出生态系统。

(√)5.稻田生态系统是四川盆地重要的农田生态系统,卷叶螟和褐飞虱是稻田中两种主要害虫,拟水狼蛛是这两种害虫的天敌。

防治稻田害虫,可提高生产者和消费者之间的能量传递效率。

(×)【提示】防治稻田害虫,可以使能量更多流向对人类最有益的部分,但是不能提高能量传递效率。

6.农业生态系统中,沼渣、沼液作为肥料还田,使能量能够循环利用。

(×) 【提示】沼液和沼渣可以为农作物提供肥料,沼气池发酵产生的沼气又能成为人类的能源物质,实现了能量的多级利用,而能量不能循环利用。

高考生物一轮复习生态系统的结构学案苏教版必修3姓名时间一、基础知识梳理1、概念:由与它的相互作用而形成的统一整体。

2、生态系统的组成成分包括、、、。

3、生态系统的营养结构是指,它们是的渠道。

二、考点分析:考点一:生态系统的成分例1、如下图表示生态系统中四种成分之间的关系,以下相关叙述中正确的是A、甲和乙所包含的所有种群构成群落B、乙1的同化量越大,流向乙2的能量就越少C、丙不一定是原核生物D、丁的含量增加将导致臭氧层被破坏变式训练1、关于生态系统组成成分的叙述正确的是①凡是细菌、真菌都是分解者②凡是自养型生物都是生产者③植物都是生产者④动物都是消费者⑤异养型生物都是消费者A、②B、②③C、③④D、②⑤考点二:生态系统的营养结构食物链和食物网例2、如下图所示是一个陆地生态系统食物网的结构模式图。

下列各项叙述中,不正确的是A、此生态系统中的生产者有2个,是该生态系统的主要成分B、若丙种群数量下降20%,辛种群数量不会发生明显变化C、在该食物网中辛占有3个营养级D、既存在竞争关系又存在捕食关系的只发生在丁和辛,丙和乙之间变式训练2、如图是一个陆地生态系统食物网的结构模式图,下列叙述中,不正确的是A、在该食物网中,共有5条食物链存在B、在该食物网中,H处于三个不同的营养级C、若B种群中各年龄期的个体数目比例适中,则该种群的密度在一段时间内会明显变大D、在该食物网中,如果C种群的数量下降10%,则H的数量不会发生明显变化例3、生态系统成分中分解者是不可缺少的,分解者能将动植物的遗体分解为无机物,重新被绿色植物利用。

下面是某小组的同学为证明细菌对植物遗体的分解作用提出的两种实验方案。

他们将同一种树的落叶分成甲、乙两组,实验过程中不断地滴加蒸馏水,使树叶保持潮湿。

方案一:将甲组放在无菌条件下,乙组放在自然条件下(暴露在空气中)。

观察记录落叶的变化。

方案二:将甲组灭菌后放在无菌条件下,乙组放在自然条件下(暴露在空气中)。

第3讲 生态系统和生物圈考点一| 生态系统和生物圈1.生态因子(1)概念:环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布等有直接或间接影响的因子。

(2)分类⎩⎨⎧ 非生物因子:光、温度、水等生物因子:生物之间的各种相互关系,如捕食、竞争等(3)特点(耐受性定律):生态因子在低于或超过生物体的耐受极限时均可成为限制因子,但在生态因子的耐受范围内,每种生物都具有一个最适区。

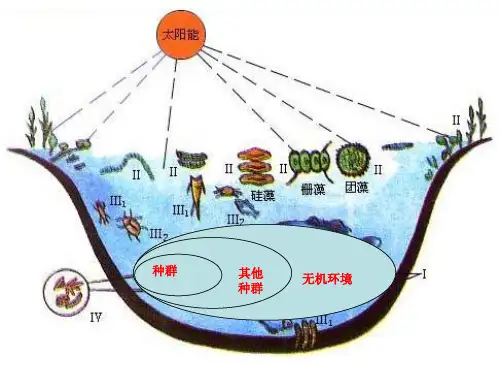

2.生态系统和生物圈(1)生态系统的概念指在一定的空间内,生物成分和非生物成分通过物质循环、能量流动和信息传递,彼此相互作用、相互依存而构成的一个生态学功能单位。

地球上最大的生态系统是生物圈。

(2)生态系统的类型:(将a ~j 按类型入座)a .海洋生态系统b .草原生态系统c .城市生态系统d .森林生态系统e .农田生态系统f .果园生态系统g .冻原生态系统 h .淡水生态系统 i .荒漠生态系统j .人工林生态系统类型⎩⎪⎨⎪⎧ 自然生态系统⎩⎨⎧ 水域生态系统:a 、h 陆地生态系统:b 、d 、g 、i 人工生态系统:c 、e 、f 、j(3)生物圈 ①概念:指地球上的全部生物及其无机环境的总和。

②组成:岩石圈上层、水圈和大气圈下层。

3.生态系统的组成(1)生态系统组成⎩⎪⎨⎪⎧ 非生物成分(又称无机环境):光、水、空气、无机盐等生物成分(又称生物群落)⎩⎨⎧ 植物动物微生物 (2)生物群落比较1.判断生态系统组成的说法的正误。

(1)生态系统的组成成分中含有非生物成分。

(√)(2)土壤中的硝化细菌是异养生物,因而不属于生产者。

(×)【提示】 土壤中的硝化细菌是化能自养型生物,属于生产者。

(3)土壤微生物可作为生态系统的分解者。

(√)(4)稻田生态系统中的分解者能将鸭的粪便分解成无机物以促进水稻的生长。

(√)(5)所有的生产者都是植物,所有的动物都是消费者,所有的细菌和真菌都是分解者。

(×)【提示】 硝化细菌是细菌,但它是生产者,营腐生生活的动物是分解者。

第5讲生态系统的稳定性和生态环境的保护考点一| 生态系统的稳定性1.生态系统的稳定性(1)概念生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力称为生态系统的稳定性,又称为生态系统稳态。

(2)意义:是生态系统结构和功能协调发展的标志。

(3)原因:生态系统具有一定的自我调节能力。

(4)调节基础:负反馈调节。

2.生态系统稳定性的种类(连线)【提示】①—b—Ⅰ②—a—Ⅱ3.提高生态系统稳定性的措施(1)控制对生态系统干扰的程度,对生态系统的利用应该适度,不应超过生态系统的自我调节能力。

(2)对于具有重要经济价值的人工生态系统,实施相应的物质与能量投入,保证生态系统结构和功能的协调。

1.判断生态系统稳定性调节基础的说法的正误。

(1)负反馈调节有利于生态系统保持相对稳定。

(√)(2)污染的湖泊,鱼类大量死亡,腐生细菌增多,进一步加重污染,这种调节是负反馈调节。

(×)【提示】这种调节是正反馈调节,因为其使生态系统远离了平衡状态。

(3)负反馈调节在生物群落中普遍存在,但在生物群落与无机环境之间不存在。

(×)【提示】负反馈调节是生命系统的基本调节方式,存在于生物群落中,也存在于生物群落与无机环境之间。

(4)当农田里蚜虫的数量增多时,七星瓢虫的数量也会增多,这样蚜虫种群数量的增长就会受到抑制,这属于生物群落内的负反馈调节。

(√) 2.判断抵抗力稳定性和恢复力稳定性的说法的正误。

(1)落叶阔叶林、针阔叶混交林和针叶林遭到严重破坏时,往往不易在短时间内恢复到原来的状态,原因是其抵抗力稳定性较低。

(×)【提示】森林被破坏后,短时间内不易恢复是由于其抵抗力稳定性较高。

(2)物种多样性比较高的生态系统相对稳定。

(√)(3)生态系统内部结构与功能的协调,可以提高生态系统稳定性。

(√)(4)在一块牧草地上栽种乔木树林后,其恢复力稳定性下降。

(√)1.生态系统具有稳定性的原因:生态系统具有自我调节能力。

第4讲 生态系统的功能

考点一| 生态系统的能量流动

1.生态系统能量流动的概念和过程

(1)概念:生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程。

(2)过程:

①输入⎩⎨⎧ 能量来源:太阳能输入生物:生产者输入过程:主要是通过生产者的光合作用,将光 能转化为化学能。

②传递转化、散失过程

通过上述图解可以看出,初级消费者、次级消费者、三级消费者能量流动相同的三个去向是:

a .通过呼吸作用以热能的形式散失。

b .被下一营养级同化。

c .被分解者分解利用。

2.能量流动的特点

(1)能量传递效率:是指相邻两营养级之间同化量的比值。

(2)能量流动的特点:单向流动、逐级递减。

3.研究意义

(1)帮助人们科学规划、设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用。

(2)帮助人们合理地调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。

1.判断关于生态系统能量流动的说法的正误。

(1)生态系统相对稳定时无能量输入和散失。

(×)

【提示】生态系统相对稳定时能量的输入=输出(散失)。

(2)生态系统维持正常功能需要不断得到来自系统外的能量。

(√)

(3)生态系统中能量的初始来源只有太阳能。

(×)

【提示】生态系统的能源主要为太阳能,也可源自某些无机物氧化分解释放的能量,如硝化细菌、硫铁细菌等化能自养型生物。

(4)能量通过光合作用和化能合成作用输入生态系统,通过呼吸作用输出生态系统。

(√)

2.判断关于生态系统能量流动作用的说法的正误。

(1)稻田生态系统是四川盆地重要的农田生态系统,卷叶螟和褐飞虱是稻田中两种主要害虫,拟水狼蛛是这两种害虫的天敌。

防治稻田害虫,可提高生产者和消费者之间的能量传递效率。

(×)

【提示】防治稻田害虫,可以使能量更多流向对人类最有益的部分,但是不能提高能量传递效率。

(2)农业生态系统中,沼渣、沼液作为肥料还田,使能量能够循环利用。

(×)

【提示】沼液和沼渣可以为农作物提供肥料,沼气池发酵产生的沼气又能成为人类的能源物质,实现了能量的多级利用,而能量不能循环利用。

(3)拔去田地中的杂草是人为地调整能量流动的方向,可以提高生态系统的能量传递效率。

(×)

【提示】拔去田地中的杂草是人为地调整能量流动的方向,提高了能量的利用率,但不会改变生态系统的能量传递效率。

(4)研究能量流动,可合理设计人工生态系统,高效利用能量。

(√)

1.某一营养级能量的来源与去路分析。