五年级上_古诗词三首_《秋思》

- 格式:ppt

- 大小:3.25 MB

- 文档页数:22

(教学反思参考1)古诗词三首这三首古诗词都有一个主题——思乡。

于是,我以“什么引起了作者的乡愁,诗人又是怎样表达出自己满怀的思乡愁”这条主线,从扶到放,很好地注意到学生自学古诗词的能力培养。

课中,我紧抓关键词语引领学生不断猜想,推想,想象作者当时的心境,引领着孩子们在古诗词的意境中赏析,体会,把玩,领悟,而孩子们也以投入的精神和积累的知识与老师交流,切磋,互动,相长。

就是在这切磋互动中,孩子们不断深入诗人的内心世界,丰富了情感,同时,孩子的潜能也得到了发挥,得到了挖掘,得到了展示,得到了提高。

这些无疑是优秀的一面。

但不可否认的是,我觉得这样很花时间,一节课只能教一首,而且还没有多少补充的内容,也就是课堂显得比较单薄。

该怎样避免这样低效率的课堂呢我想主要还是我的课堂组织比较松散,课堂情景的创设还不到位等。

比如用这三首古诗的想象说话,学生觉得很好玩,嘻嘻哈哈,完全没有进入诗中的情境,因而说话也就比较单调,比较偏离,需要老师不断引导才慢慢靠近古诗的意境。

总之,有很多细节需要我们去反思,去努力,去琢磨,才能让我们的课堂跟得上我们预设的步伐。

(教学反思参考2)古诗词三首《泊船瓜洲》教学反思:《泊船瓜洲》一诗写的是诗人停船在瓜洲之后,望着仅仅一江之隔的京口,想到离京口并不是很远的南京,不禁勾起了浓浓的思乡之情。

通篇立意含蓄悠远。

此诗对字的锤炼被人称道,“春风又绿江南岸,明月何时照我还”中的“绿”字,形象鲜活,春意盎然,读来仿佛有阵阵春风扑面。

所以我在教学过程中注意以下几个教学环节:一、培养学生独立学习的能力教学时让学生先通过自读自解,整体把握诗意;然后根据查找的资料,小组内交流,用现在的话说说意思;诗歌中凝练、古今差异较大的词语一直是困扰学生阅读诗歌的障碍,如果单单让学生死记硬背,只能是“授之以鱼”;通过古今词语的类比来解决,“授之以渔”,从课内的学习中培养学生课外阅读诗歌的能力,让学生收集、诵读有关思乡的诗歌。

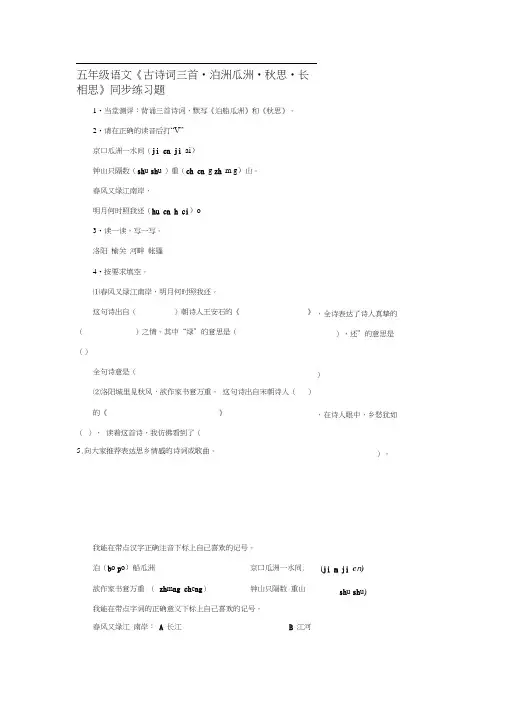

五年级语文《古诗词三首•泊洲瓜洲•秋思•长相思》同步练习题1•当堂测评:背诵三首诗词,默写《泊船瓜洲》和《秋思》。

2•请在正确的读音后打“V”京口瓜洲一水间(ji cn ji ai)钟山只隔数(sh u sh u )重(ch cn g zh m g)山。

春风又绿江南岸,明月何时照我还(hu cn h ci)o3•读一读,写一写。

洛阳榆关河畔帐篷4•按要求填空。

⑴春风又绿江南岸,明月何时照我还。

这句诗出自()朝诗人王安石的《》()之情。

其中“绿”的意思是(()全句诗意是(⑵洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。

这句诗出自宋朝诗人()的《》(),读着这首诗,我仿佛看到了(5.向大家推荐表达思乡情感的诗词或歌曲。

我能在带点汉字正确注音下标上自己喜欢的记号。

泊(b o p o)船瓜洲京口瓜洲一水间.欲作家书意万重.(zh m ng ch c ng)钟山只隔数.重山我能在带点字词的正确意义下标上自己喜欢的记号。

春风又绿江南岸:A 长江 B 江河,全诗表达了诗人真挚的),还”的意思是),在诗人眼中,乡愁犹如)。

(ji m ji c n)sh u sh u)行人临发又开封: A捎信的人B走路的人故园无此声:A老的,旧的,过去的B本来,原来的欲作家书意万重:A书本B信我会填。

1 •选择最恰当的字填入括号内,并说说理由。

旺、浓、闹①红杏枝头春意()。

起、动、翻、皱、拂② 风乍起,吹()一池春水。

2 •自由填字:①春风吹()了树梢,吹()了小草。

②春风吹()了河水,吹()了花苞。

四我认真地读了诗句,所以我会填。

1 •我知道“春风又绿江南岸”中的“绿”不仅是指绿色的意思,还指 ________________________2•“行人临发又开封”说明_____________________________________________________________ 。

3.我知道《长相思》是一首_______________________ ,而不是诗。

五年级上语文评课古诗词三首秋思_人教新课标《秋思》是一首叙事抒情诗,诗人张籍是借助寄家书这件日常生活的小事表达了自己身在异乡,对家乡亲人的深切想念。

朱翠老师的这节课改变了古诗教学一味讲解、生硬体会诗意的传统教法,教学目标明确,教学方法表达了课程标准的要求。

她是从从创境激趣、读中自悟、拓展延伸几个方面进行教学,力求让学生从情境中体验古诗的意境,在朗读中感悟诗意和情感,专门符合学生的学习爱好,课堂取得了良好的教学成效。

学生不仅学得轻松,而且学得欢乐,表达了让学生“乐学”的教学新理念。

本节课教师在引领学生学古诗时遵循了古诗教学的差不多规律,即:让学生知诗人,抓字眼,明诗意,想诗境,悟诗情。

本节课最大的优点是:以读为主线,贯穿整节课。

我认为:语文教学必须重视读,以读促思,因为读是明白得、感悟的前提,也是最差不多最经常的训练。

学生对文本的感悟是建立在深入阅读、积极摸索的基础之上的。

对文本读得越多,想得越深,自然感悟才会越丰富。

今天朱老师讲得这节课做到了这一点。

朱老师确实是通过学生个别朗读、互相读、自由读等不同方式让学生全方位地接触文本,读中感悟诗句意思,感悟诗人的思想情感。

本节课最终也达到了以读增智、以读悟情、以读促思、以读代讲的成效。

专门是教者运用自己富有感染力的语言,进行范读、引读,营造了以情动情,以声传情,营造了浓厚的情感氛围,整堂课的教学,我始终沉醉在诗的意境之中。

因此,本节课也有以下两点做得不够:1、没有将学生的课外积存与课内学习相结合。

课堂上有表达这方面的教学设计,但只是教师问、学生答。

如此做,没有真正关心学生梳理课外知识,只是走马观花,没有实际成效。

2、对古诗意境的想象没有依靠文本。

古诗词语言精练、意境深远,留下专门宽敞的想象空间。

我觉得古诗意境的想象只有从文本动身,才能拓展学生想象的空间,才能丰富学生的想象。

《秋思》这首诗我觉得教学时,在学生差不多明白了诗人看见的不是秋风,而是秋天的落叶,假如讲到此处,教者就让学生想象一下深秋的景物给你如何样的感受,这时,学生就会体会到深秋会给人以萧瑟、苍凉之感,如此的感受就和作者身在异处、感到孤独、孤寂、思恋家乡的心情是一样的。

5、古诗词三首教学目标一、知识与技能1、会读会写“洛、榆、畔、帐”,正确读写“洛阳、榆关、湖畔、千帐”等词语。

2、有感情地朗读课文,背诵三首古诗词,默写《泊船瓜洲》、《秋思》。

3、学习通过看注释,查阅资料等方法理解诗词意思。

二、过程与方法在抓住景物、事例想象诗境的基础上体会作者的思乡之情,揣摩作者通过景物、事件表达感情的方法。

三、情感、态度与价值观在朗读中体会作者透过语言文字表达的思乡之情。

教学重点:想诗境,悟诗情,背诵、默写,积累语言。

教学难点:体会诗人思乡怀亲的思想感情,领悟作者表达方法。

教学课时: 3课时教学过程第一课时《泊船瓜洲》一、导入、板书课题1、这节课我们学习北宋诗人王安石的《泊船瓜洲》。

2、板书:《泊船瓜洲》二、出示学习目标1、掌握本诗的生字词。

2、理解诗句的意思。

3、有感情地朗诵古诗并试背诵。

三、出示学习指导1、通过查资料、查字典等方法掌握生字词。

2、通过读古诗,同桌讨论古诗的意思,体会古诗表达的情感。

自学时间8分钟。

四、学生开始自学五、检测学习情况㈠、学生交流探讨学习收获:1、指名读,正字音,尤其注意:“一水间(jiàn)、数(shù)重(chóng)山、照我还(huán)”2、反复多读几遍这首诗,你会有怎样的感受呢?学生多读。

3、指名答:4、你最欣赏诗中哪句呢?(出示”春风又绿江南岸,明月何时照我还。

”),师通过换词法,引导体味“绿”的妙用。

㈡理解吟诵,体会感情1、学生通过注释、工具书、了解全诗的意思。

2、体会古诗思想感情,读诗、背诗:3、引导学生从诗中的词、句中去体会思想感情。

㈢赏析诗句,感悟诗境1、学生品味诗歌的意境。

2、学生交流自己的感悟。

体会诗人情感的表达方法。

师:刚刚同学说的最多的就是这句,(“春风又绿江南岸,明月何时照我还。

”),师通过换词法,引导体味“绿”的妙用。

3、有同学说,这句诗写出了江南美丽的景色。

那就和你的同桌再互相读一读,说一说:在你的头脑中出现了怎样的一派景色呢?想到什么说什么。

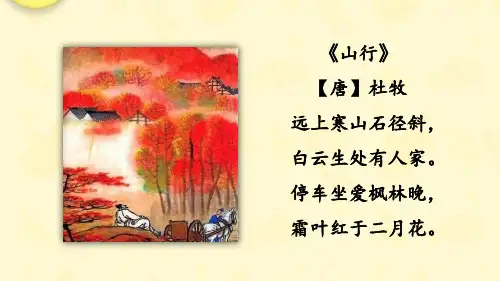

( 语文教案 )学校:_________________________年级:_________________________教师:_________________________教案设计 / 精品文档 / 文字可改五年级语文:古诗词三首课文分析(教学方案)Chinese is known as the "Mother of Encyclopedias", which is the best interpretation of it, solearning Chinese is very important.五年级语文:古诗词三首课文分析(教学方案)《古诗词三首》教材简说《泊船瓜洲》《秋思》《长相思》都是脍炙人口、情意绵绵的思乡诗,都表达了作者对家乡深深的思恋和热爱。

《泊船瓜洲》一诗,据说是诗人应召自江宁赴京任翰林学士,途经京口而作。

末句感慨仕途多险,前途未测,表示的是再次赴京荣遇之际,对仕途没有足够信心之时,所有的乡情仕意。

当然,对于小学生而言,这一点可以不必深究。

如果从诗的字面上看,可以说,是一首脍炙人口的思乡诗。

全诗的大意是:从京口到瓜洲仅是一江之隔,而京口到南京也只隔着几座山。

春风又吹绿了长江两岸,明月什么时候才能照着我回到家乡。

这首诗写的是诗人停船在瓜州之后,望着仅仅一江之隔的京口,想到离京口并不很远的南京,不禁勾起了浓浓的思乡之情。

通篇立意亦含蓄悠远。

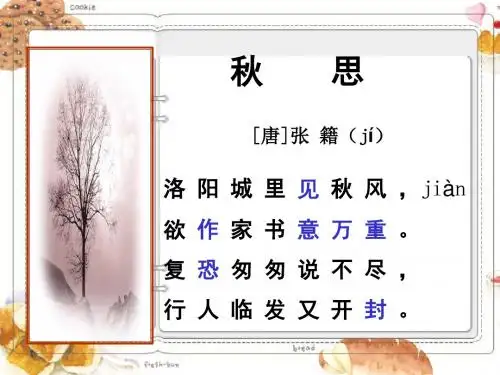

《秋思》盛唐绝句,多寓情于景,情景交融,较少叙事成分;到了中唐,叙事成分逐渐增多,日常生活小事往往成为绝句的习见题材,风格也由盛唐的雄浑高华、富于浪漫气息转向写实。

张籍这首《秋思》,寓情于事,借助日常生活中一个小小的片断──寄家书时的思想活动和行动细节,非常真切细腻地表达了客居他乡之人,对家乡亲人的深切思念。

全诗的大意是:秋风乍起,客居洛阳城的诗人想写一封信,给远在家乡的亲人,表达自己思乡怀亲的心情,可是要说的话太多了,竟不知从何说起。

5 古诗词三首一、设计意图:古诗词是我们民族文化宝库里最亮丽的瑰宝,或喜或悲,或叙或议,浓缩在方寸之中,读来令人神思激荡。

本课三首古诗词,分别是《泊船瓜洲》、《秋思》和《长相思》。

这三首古诗词情景交融,表达了诗人强烈的思乡之情。

本教学设计,在学习方式上体现了“自主、合作、探究”;在情感的达成上,力求通过读、思、议,营造出一种浓烈的思乡氛围,使学者、教者、作者融为一体。

在自渎自悟、合作交流中训练学生的理解能力,促使学生吸纳、积淀丰富的文化素养。

二、学习目标:1.有感情地朗读、背诵三首古诗词,默写《泊船瓜洲》和《秋思》。

2.认识本课四个生字并正确书写、运用。

3.通过应用课后注释、查阅资料、边读边想象等方法,感知诗词大意;能用自己的话讲述诗句的意思。

4.体会诗人借不同景物抒发情怀的写法,感受诗人暗藏于诗中无限的思乡之情。

三、课前准备:课件四、课前预习:1.了解王安石的生平。

2.了解唐朝诗人张籍、清朝纳兰性德的生平。

3.收集思乡的古诗词。

五、课时安排:3课时六、教学流程:第一课时(一)知诗人,解诗题导入:在中国璀璨的历史长河中,杰出的诗人多如繁星,不胜枚举。

北宋的王安石就是其中耀眼的一颗。

对于王安石,你了解多少呢?1.简介诗人指名介绍王安石,教师适当补充,特别强调王安石与南京的关系。

(这位“中国十一世纪时的改革家”,虽然出生在江西,却与南京有着不解之缘。

他在南京度过青春时代,在南京三次任知府、两度守孝、两度辞相后居住,在南京先后生活了近二十个年头,逝世后又葬在南京钟山脚下,他的父母兄弟死后也葬在南京,他在南京留下了许多动人的事迹和壮丽的诗篇。

)2.导入课题今天我们就来欣赏王安石脍炙人口、耳熟能详的一首诗——《泊船瓜洲》。

3.剖析题意(1)这首诗是作者从江西出发,乘船经长江前往京城为官,途经——?(瓜洲)简介瓜洲:瓜洲,在长江的北岸,离南京不远。

(标注)(2)诗题中的“泊”我们在哪首诗中见过?《绝句》(门泊东吴万里船)。

5、古诗词三首教学目标一、知识与技能1、会读会写“洛、榆、畔、帐”,正确读写“洛阳、榆关、湖畔、千帐”等词语。

2、有感情地朗读课文,背诵三首古诗词,默写《泊船瓜洲》、《秋思》。

3、学习通过看注释,查阅资料等方法理解诗词意思。

二、过程与方法在抓住景物、事例想象诗境的基础上体会作者的思乡之情,揣摩作者通过景物、事件表达感情的方法。

三、情感、态度与价值观在朗读中体会作者透过语言文字表达的思乡之情。

教学重点:想诗境,悟诗情,背诵、默写,积累语言。

教学难点:体会诗人思乡怀亲的思想感情,领悟作者表达方法。

教学课时: 3课时教学过程第一课时《泊船瓜洲》一、导入、板书课题1、这节课我们学习北宋诗人王安石的《泊船瓜洲》。

2、板书:《泊船瓜洲》二、出示学习目标1、掌握本诗的生字词。

2、理解诗句的意思。

3、有感情地朗诵古诗并试背诵。

三、出示学习指导1、通过查资料、查字典等方法掌握生字词。

2、通过读古诗,同桌讨论古诗的意思,体会古诗表达的情感。

自学时间8分钟。

四、学生开始自学五、检测学习情况㈠、学生交流探讨学习收获:1、指名读,正字音,尤其注意:“一水间(jiàn)、数(shù)重(chóng)山、照我还(huán)”2、反复多读几遍这首诗,你会有怎样的感受呢?学生多读。

3、指名答:4、你最欣赏诗中哪句呢?(出示”春风又绿江南岸,明月何时照我还。

”),师通过换词法,引导体味“绿”的妙用。

㈡理解吟诵,体会感情1、学生通过注释、工具书、了解全诗的意思。

2、体会古诗思想感情,读诗、背诗:3、引导学生从诗中的词、句中去体会思想感情。

㈢赏析诗句,感悟诗境1、学生品味诗歌的意境。

2、学生交流自己的感悟。

体会诗人情感的表达方法。

师:刚刚同学说的最多的就是这句,(“春风又绿江南岸,明月何时照我还。

”),师通过换词法,引导体味“绿”的妙用。

3、有同学说,这句诗写出了江南美丽的景色。

那就和你的同桌再互相读一读,说一说:在你的头脑中出现了怎样的一派景色呢?想到什么说什么。

五年级上册《古诗词·秋思》的赏析五年级上册《古诗词三首·秋思》的赏析见秋风而起乡思,是古典诗词中的一个习见题材,能以这样寻常的题材写出新意的实在不多,而张籍的《秋思》借助飒飒秋风、寄发家书时的思想活动和行动细节,真切细腻地表达了诗人客居他乡对家乡亲人的深切思念,构思巧妙,历来为人称道。

一句写客居洛阳,又见秋风。

秋风无色无形,仿佛不可见,但也似可触可感,诗中一个见字,似乎使人看到飒飒秋风,黄叶飘零,满眼萧瑟,冷冷清清,客居他乡的游子,思乡情浓。

一个见字,情随景生;一个见字,境界全出。

对家乡,对亲人悠长的思念,由秋风吹起,由见字升起。

二句表达思乡情浓。

古人见月亮,思故乡,张籍见秋风,起乡情。

欲字使本来已经很深切很强烈的乡思中平添了欲归不能的惆怅,铺开纸张,心中纵有千愁万绪,竞不知从何说起,于是欲作家书而迟迟无法下笔。

诗人的`神情意态,鲜明可触,引人想象,使人想起夕阳西下,断肠人在天涯的感伤,想起马上相逢无纸笔,凭君传语报平安的无奈,想起举头望明月,低头思故乡的真切,想起乡书何达处,归雁洛阳边的期盼。

三、四句复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。

不谈信的内容,亦不谈写信的过程,仅家书即将发出又开封的一个细节,就使人万分感动。

诗人因意万重而感到无从下笔,又因托行人捎信时间匆匆,纵有千言万语,也近乎书被催成墨未浓。

信已写成,似乎意万重已经言尽;但当捎信人将要上路时,复恐漏写了什么,又匆匆拆开信封。

恐显示了诗人对这封家书的重视和对亲人的深切思念,其实也不一定就遗漏什么内容。

而临行又开封的细节也并不一定需要补上什么内容,与其说是为了补上几句未说尽的话,不如说是为了验证一下自己的疑惑和担心。

而正是这一行动细节正显示出诗人对家乡,对亲人的思念之深、之重、之浓的心理。

这两句所写内容虽然寻常,但由于它准确真切地反映了游子思乡的心理,真可谓化平淡为神奇。

这首诗在见秋风意万重,而又复恐匆匆说不尽的情况下来写临发又开封,来自于生活,又是对生活素材的提炼。

5、古诗词三首教学目标一、知识与技能1、会读会写“洛、榆、畔、帐”,正确读写“洛阳、榆关、湖畔、千帐”等词语。

2、有感情地朗读课文,背诵三首古诗词,默写《泊船瓜洲》、《秋思》。

3、学习通过看注释,查阅资料等方法理解诗词意思。

二、过程与方法在抓住景物、事例想象诗境的基础上体会作者的思乡之情,揣摩作者通过景物、事件表达感情的方法。

三、情感、态度与价值观在朗读中体会作者透过语言文字表达的思乡之情。

教学重点:想诗境,悟诗情,背诵、默写,积累语言。

教学难点:体会诗人思乡怀亲的思想感情,领悟作者表达方法。

教学课时: 3课时教学过程第一课时《泊船瓜洲》一、导入、板书课题1、这节课我们学习北宋诗人王安石的《泊船瓜洲》。

2、板书:《泊船瓜洲》二、出示学习目标1、掌握本诗的生字词。

2、理解诗句的意思。

3、有感情地朗诵古诗并试背诵。

三、出示学习指导1、通过查资料、查字典等方法掌握生字词。

2、通过读古诗,同桌讨论古诗的意思,体会古诗表达的情感。

自学时间8分钟。

四、学生开始自学五、检测学习情况㈠、学生交流探讨学习收获:1、指名读,正字音,尤其注意:“一水间(jiàn)、数(shù)重(chóng)山、照我还(huán)”2、反复多读几遍这首诗,你会有怎样的感受呢?学生多读。

3、指名答:4、你最欣赏诗中哪句呢?(出示”春风又绿江南岸,明月何时照我还。

”),师通过换词法,引导体味“绿”的妙用。

㈡理解吟诵,体会感情1、学生通过注释、工具书、了解全诗的意思。

2、体会古诗思想感情,读诗、背诗:3、引导学生从诗中的词、句中去体会思想感情。

㈢赏析诗句,感悟诗境1、学生品味诗歌的意境。

2、学生交流自己的感悟。

体会诗人情感的表达方法。

师:刚刚同学说的最多的就是这句,(“春风又绿江南岸,明月何时照我还。

”),师通过换词法,引导体味“绿”的妙用。

3、有同学说,这句诗写出了江南美丽的景色。

那就和你的同桌再互相读一读,说一说:在你的头脑中出现了怎样的一派景色呢?想到什么说什么。

五年级上下册所有的古诗文言文五年级上册《古诗词三首》嘿,亲爱的小伙伴们!咱们一起来聊聊五年级上册那些超有趣的古诗呀!先来说说《泊船瓜洲》。

“京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,明月何时照我还?”王安石站在瓜洲渡口,望着那京口和瓜洲之间的距离,心里想着家乡钟山。

春风一吹,江南岸变得绿油油的,他不禁感叹,这明月什么时候才能照着我回家呢?是不是能感觉到他那种想家的心情?还有《秋思》。

“洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。

复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。

”张籍在洛阳城里感受到了秋风,就想写封信回家。

哎呀,心里想说的话太多啦,写了又怕说不完,当送信的人要走的时候,又把信打开再看看。

这得多纠结呀,是不是像极了有时候咱们想跟朋友说好多话,又怕没说清楚的样子?《长相思》也很棒哦!“山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。

风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。

”纳兰性德这一路走啊走,山山水水,晚上看到那么多营帐里的灯。

风刮着,雪下着,吵得他都没法做个回家的梦。

想想他得多难受呀!怎么样,这些古诗是不是很有意思?《文言文二则》哎呀呀,咱们再来说说五年级上册的文言文。

《伯牙鼓琴》里,伯牙和钟子期那可是知音啊!伯牙弹琴,钟子期能听懂他的心意。

“善哉乎鼓琴,巍巍乎若太山。

”“善哉乎鼓琴,汤汤乎若流水。

”这两人的默契简直绝了!可惜后来钟子期死了,伯牙觉得世上再没人能听懂他的琴音,就把琴摔了,终身不再弹琴。

这种深厚的情谊真让人感动!《书戴嵩画牛》也很有趣呢!杜处士珍藏了一幅戴嵩画的《斗牛图》,结果有个牧童指出画里牛打架的姿势错了。

这告诉咱们呀,做事要多观察,不能想当然。

小伙伴们,你们是不是也觉得文言文很有意思呀?五年级下册《古诗三首》嘿,朋友们!咱们接着聊聊五年级下册的古诗。

《四时田园杂兴》(其三十一)“昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。

”白天出去耕田,晚上回来搓麻线,村里的男女都有自己的活儿。

2023年《天净沙秋思》教学反思2023年《天净沙秋思》教学反思1《秋思》是人教版语文五年级上册第5课《古诗词三首》中的一首,另两首为王安石的《泊船瓜州》和纳兰性德的《长相思》,这组诗词反应的主题是“思乡情”。

《秋思》文本只有四行,二十八个字,但信短情长,诗人那份浓浓的思乡之情却通过一个日常生活中的小小细节——“写家书、又开封”展露无遗。

那么,如何引导学生完形诗歌形象,感受形象中蕴含的意境,进而走进诗人的内心,深刻地体会诗人的秋思情怀呢?这是本节课的重点,也是我努力想要突破的难点所在。

一、熟知诗人,了解背景。

本首诗歌离学生的生活较远,思乡之情虽古来有之,现在也不缺乏鲜活的例子,但如果对诗人及写作背景不甚了解,理解起古诗来还是很难入情入境。

所以新课导入时我就通过资料展示,和孩子们一起初步了解了此诗的创作背景,诗人缘何有家不能归。

这不仅有助于学生理解古诗,也创设了一份淡淡忧愁的情境,为古诗教学做好铺垫。

二、反复朗读,初知诗意。

诗的教学不同于课文阅读教学的点有很多,但有一种策略两者却是可以通用的,那就是“读”。

诗只有28个字,我们不能把诗拆得支离破碎,使它失去了完整性,所以最好的方法就是诵读。

俗话说“书读百遍,其义自见”,不管学生懂与不懂,先让学生读了再说。

在教学的第二个环节,我先让学生按自己喜欢的方式读,再个别读,齐读,教师范读,师生合作读等等,读的内容虽相同,但读的形式多样化,这种“百变读”加上“百遍读”,学生不仅不会缺乏朗读的兴趣,反而在一遍遍的诵读之中慢慢领悟了诗的大意,再借助书中的注释、工具书、生生合作,加上孩子们的课前预习,学生在交流诗意时基本能较完整地说清说顺。

三、深入研读,领悟意境。

古诗词言简意赅,一字千金,是极富魅力的。

虽然之前学生已经在多遍诵读中基本了解了古诗大意,但这表象的理解并不意味着学生能领悟诗歌描绘的意境。

所以,我把这四句诗串成了一个故事,逐句讲逐句品,创设了一个意境,引领学生在想象中丰富情感,走进诗人内心。