明代妆容

- 格式:ppt

- 大小:733.00 KB

- 文档页数:5

婺剧梳妆解析婺剧是中国传统戏曲之一,以其独特的艺术形式和精湛的表演技巧而闻名于世。

其中,梳妆是婺剧中一项重要的表演环节,通过对角色形象的精心打扮和妆容的塑造,使观众更好地理解剧情和人物性格。

本文将从婺剧梳妆的历史渊源、梳妆的分类以及梳妆的技术要点等方面进行解析。

婺剧梳妆有着悠久的历史渊源。

早在明代,婺剧的梳妆艺术就已经相当发达,并逐渐形成了独特的风格。

随着时间的推移,梳妆技术也得到了不断的完善和发展。

在演出过程中,梳妆是扮演角色的重要环节,可以通过妆容的变化来表达人物的性格特点和心理状态。

婺剧梳妆可以根据人物角色的不同进行分类。

一般而言,婺剧中的角色可以分为正面人物和反面人物两大类。

正面人物的妆容通常以淡雅、端庄为主,强调人物的高贵和正直;反面人物的妆容则以浓艳、夸张为特点,旨在突出人物的邪恶和狡诈。

在具体的梳妆过程中,还会根据人物的性别、年龄、职业等因素进行细分,以更好地塑造人物形象。

值得一提的是,婺剧梳妆的技术要点非常重要。

首先,要根据人物的形象特点选择合适的发型和假发,以突出人物的个性和气质。

其次,要根据人物的性别和年龄特点进行精细的脸谱化妆,使妆容更加真实和饱满。

同时,还需要合理运用色彩和线条的变化,使整体妆容更加协调和丰富。

此外,还需要注意妆容与服饰、道具的搭配,以达到整体形象的统一和协调。

总结起来,婺剧梳妆是婺剧表演中不可或缺的一环。

通过对角色形象的精心打扮和妆容的塑造,可以更好地展现剧情和人物的性格特点。

婺剧梳妆的历史渊源悠久,分类多样,技术要点繁多。

无论是正面人物还是反面人物,每一个角色的妆容都需要经过精心的设计和制作。

只有在全面而细致的梳妆工作下,才能将婺剧的艺术魅力展现得淋漓尽致。

希望通过本文的解析,能够更好地了解和欣赏婺剧梳妆艺术的独特魅力。

中国古代化妆发展史爱美是人类的天性,早在原始时期,人类就开始用一些特别的东西来装饰自己,使自己变得更加美丽。

下面为大家整理了中国古代化妆发展史相关的知识,希望对大家有用。

中国古代化妆发展史1、夏商周时期(前21世纪----前771年) 。

中国妇女化妆的习俗在夏商周时期便已经兴起。

早在商周时期,甲骨文中就出现了“沐”字。

《说文解字》注释说:沐,洗面也。

在距今一千多年前,就有了“香汤沐浴”“月粉妆梳”的描述。

在殷纣时期,我国人民就开始用燕地红兰花捣汁凝成胭脂(当时叫燕支);周文王时期,妇女已经广泛使用锌粉擦脸。

以白为美,已经成为了主流的审美意识。

眉形虽有宽窄之分,但长眉也已经成为了主流审美意识。

人们普遍追求红唇。

商周时期,化妆似乎还局限于宫廷妇女,直到东周春秋战国之际,化妆才在平民妇女中逐渐流行。

商周时期,化妆似乎还局限于宫廷妇女,主要为了供君主欣赏享受的需要而妆扮,直到东周春秋战国之际,化妆才在平民妇女中逐渐流行。

殷商时,因配合化妆观看容颜的需要而发明了铜镜,更加促使化妆习俗的盛行。

2、秦汉时期(前221年-----220年)。

两汉时期,随着社会经济的高度发展和审美意识的提高,化妆的习俗得到新的发展,无论是贵族还是平民阶层的妇女都会注重自身的容颜装饰。

汉桓帝时,大梁冀的妻子孙寿便是以擅长打扮闻名。

她的仪容妆饰新奇妩媚,使得当时妇女争相模仿。

那时的妆型,已出现了不同样式,而化妆品也丰富了很多。

3、魏晋南北朝时期(220----581年)。

魏晋南北朝时期,各民族经济文化交流融会,加上世俗习风也经历了一个由质朴洒脱到萎靡绮丽的变化,使我国妇女的化妆技巧在此时期逐渐成熟,呈现多样化的倾向,整体而言,妇女的面部装扮在色彩运用方面比以前更加大胆,妆态的形态变化也很大,而且女性以瘦弱为美。

这时期妇女的发型以各种髻为主,如百花髻、富荣归云髻、富人家的妇女插戴金、玉、玳瑁、珍宝等制成的簪钗,而鲜花都受各阶层欢迎。

这时期妆态没有太多变化,主要有酒晕妆、桃花妆、飞霞妆。

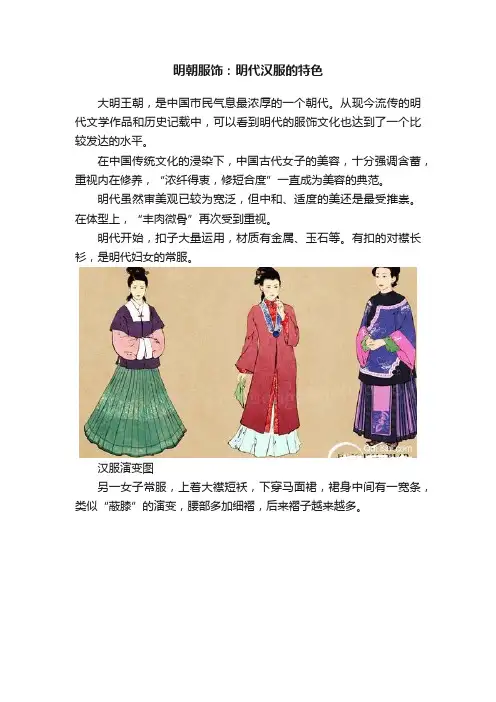

明朝服饰:明代汉服的特色大明王朝,是中国市民气息最浓厚的一个朝代。

从现今流传的明代文学作品和历史记载中,可以看到明代的服饰文化也达到了一个比较发达的水平。

在中国传统文化的浸染下,中国古代女子的美容,十分强调含蓄,重视内在修养,“浓纤得衷,修短合度”一直成为美容的典范。

明代虽然审美观已较为宽泛,但中和、适度的美还是最受推崇。

在体型上,“丰肉微骨”再次受到重视。

明代开始,扣子大量运用,材质有金属、玉石等。

有扣的对襟长衫,是明代妇女的常服。

汉服演变图另一女子常服,上着大襟短袄,下穿马面裙,裙身中间有一宽条,类似“蔽膝”的演变,腰部多加细褶,后来褶子越来越多。

汉服发展到明代,最突出的特点,是以前襟的纽扣,代替了带结。

但是,扣了主要用在礼服上,常服很少使用,明末普及。

纽扣,并非源自明代,从元蒙时代的辫线袄子腰围部分,就有钉纽扣的形式,纽扣应当源自中国少数民族,明代开始流行。

明代女服,与唐代相比,衣裙比例明显倒置,。

由于明代中后期,气候变冷,一年中寒冷的时间比较长,于是上衣逐渐变长至膝盖,裙子也不可能再束于上衣之外,而是被上衣遮盖,此即“袄裙”。

明代汉服的中衣,还有一种类似今天的立领,由扣子扣住。

明代女子的妆容,一改唐代那种上翘羽毛状的眉形,转而推崇细长弯月状的翠眉,化妆在精细上着眼,强调“面如凝脂,眼如点漆,眉黛烟青”。

脸上搽上淡淡的若有若无的胭脂,显得温婉秀美。

这些特点从当时的后宫画像可以看出,画上的女子在化妆上,大多没有规律可循,一般是淡搽胭脂,点朱唇,再根据各人的脸形、眼睛,来画眉毛,温顺、稳重而决不浓妆艳抹。

明代女服的上衣,是三领窄袖,身长三尺有余,露裙二、三寸。

当时扬州流行一种新式样:女衫长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦绣,冬季镶貂狐皮。

下裳在明初,用色偏向浅淡,崇祯时期提倡白色裙,裙边有一、二寸绣边。

明初裙宽为六幅,明末时,发展为八幅、十幅。

裙腰加褶,一直十分盛行,有细密褶纹,也有大褶纹。

中国古代化妆发展史爱美是人类的天性,早在原始时期,人类就开始用一些特别的东西来装饰自己,使自己变得更加美丽。

下面为大家整理了中国古代化妆发展史相关的知识,希望对大家有用。

中国古代化妆发展史1、夏商周时期(前21世纪----前771年) 。

中国妇女化妆的习俗在夏商周时期便已经兴起。

早在商周时期,甲骨文中就出现了“沐”字。

《说文解字》注释说:沐,洗面也。

在距今一千多年前,就有了“香汤沐浴”“月粉妆梳”的描述。

在殷纣时期,我国人民就开始用燕地红兰花捣汁凝成胭脂(当时叫燕支);周文王时期,妇女已经广泛使用锌粉擦脸。

以白为美,已经成为了主流的审美意识。

眉形虽有宽窄之分,但长眉也已经成为了主流审美意识。

人们普遍追求红唇。

商周时期,化妆似乎还局限于宫廷妇女,直到东周春秋战国之际,化妆才在平民妇女中逐渐流行。

商周时期,化妆似乎还局限于宫廷妇女,主要为了供君主欣赏享受的需要而妆扮,直到东周春秋战国之际,化妆才在平民妇女中逐渐流行。

殷商时,因配合化妆观看容颜的需要而发明了铜镜,更加促使化妆习俗的盛行。

2、秦汉时期(前221年-----220年)。

两汉时期,随着社会经济的高度发展和审美意识的提高,化妆的习俗得到新的发展,无论是贵族还是平民阶层的妇女都会注重自身的容颜装饰。

汉桓帝时,大梁冀的妻子孙寿便是以擅长打扮闻名。

她的仪容妆饰新奇妩媚,使得当时妇女争相模仿。

那时的妆型,已出现了不同样式,而化妆品也丰富了很多。

3、魏晋南北朝时期(220----581年)。

魏晋南北朝时期,各民族经济文化交流融会,加上世俗习风也经历了一个由质朴洒脱到萎靡绮丽的变化,使我国妇女的化妆技巧在此时期逐渐成熟,呈现多样化的倾向,整体而言,妇女的面部装扮在色彩运用方面比以前更加大胆,妆态的形态变化也很大,而且女性以瘦弱为美。

这时期妇女的发型以各种髻为主,如百花髻、富荣归云髻、富人家的妇女插戴金、玉、玳瑁、珍宝等制成的簪钗,而鲜花都受各阶层欢迎。

这时期妆态没有太多变化,主要有酒晕妆、桃花妆、飞霞妆。

明代汉服形制全面介绍明代汉服形制是一种比较特殊的服装形制,具有明代时期的特色和风格,以下是明代汉服形制的全面介绍:一、服装外型:1.上衣:上衣以短褂、长袍、大袖衫为主。

短褂为肚兜长度以上的衣服,衣裙短而腰小。

长袍则为长衣,长及足踝,有下摆,胸前有领子。

2.下装:下装主要以裤子和裙子为主。

男子裤子为轻质宽松的丝绸裤,女子裙子为宽松的长裙,身后有单独的缝合的裙褶布边。

3.头巾:头巾分为男女两种,男子头巾为头绳,女子头巾为发髻。

4.鞋袜:男子鞋袜为短筒、长筒布鞋和草鞋。

女子则穿靴、绣鞋和凉鞋。

二、颜色与花纹:1.颜色:明代汉服以红、黄、紫、青、翠为主。

其中红色是祥瑞、吉庆的象征;黄色是君主的尊贵和权威;紫色是高贵的象征;青色是清新和安宁的象征;翠绿色则是一种自然的美丽。

2.花纹:明代汉服花纹以龙、凤、梅、兰、竹、菊等为主。

龙、凤、麒麟是皇家衣饰上常用的图案,也是吉祥的象征;梅、兰、竹、菊则是品格高尚、品德高洁的象征。

三、细节设计:1.襟口:襟口可以为正襟式、斜襟式、交领式等,也可以带有领子。

女子可装饰在领口的金钩、银钩来点缀。

2.袖口:明代汉服袖口分为分叉袖和直筒袖,分叉袖设计有几种:平分叉、侧分叉、后分叉、合分叉。

3.衣腰:明代汉服衣腰宽松,中间还有腰带来加固。

腰带可以是皮革、绸缎、银饰等材质制作而成。

4.衣裳下摆:男女衣裳下摆的长度不同,女子的裙摆一般比男子长,可达到地面。

总的来说,明代汉服形制有许多特点,如红、黄、紫、青、翠等颜色的运用、龙、凤、梅、兰等花纹的图案设计、襟口、袖口、衣腰的细节处理等。

这些特点都表现明代汉服的文化特色和服饰风格。

古代妆容配方

古代妆容是指古代女性所使用的化妆品和化妆方法,这些妆容不仅美丽而且实用,而

且与现代化妆品同样有效。

以下是一些古代妆容配方:

1. 珍珠粉配方

珍珠粉是纯天然的美容产品,可以帮助去除皮肤污垢并保持皮肤的光泽和柔软。

以鸡

蛋为例,取蛋清和蛋黄各一只,将蛋清加入两勺珍珠粉搅拌均匀,然后再将蛋黄加入搅拌

均匀,涂抹在脸上10-15分钟后洗净。

2. 麝香配方

麝香是一种非常昂贵的天然香料,它含有一种叫做麝香酮的物质,可以用作化妆品的

基础成分。

以玫瑰花为例,取100克玫瑰花瓣,加上1.5毫升麝香油,捣碎成泥状后涂抹

在脸上5-10分钟后洗净。

3. 桃花酒配方

桃花酒是古代化妆品中的一种,可以增加脸部的血液循环,改善面部暗沉的问题。

以

桃花为例,将100克桃花瓣用酒浸泡24小时,过滤后涂抹在脸上,约20分钟后洗净。

4. 紫龙胆配方

紫龙胆是一种药用植物,它含有一种叫做紫胆素的物质,可以用于治疗各种皮肤病。

以麦芽汤为例,取数片紫龙胆,加入适量水煮沸,加入适量麦芽汤作为化妆水或洗脸水。

5. 蜜糖胶配方

蜜糖胶是用蜜糖和果胶制成的化妆品,可以增强皮肤的弹性和减少皱纹。

以草药为例,将50克草药加入100克水中煮沸,过滤后加入适量蜜糖和果胶制成蜜糖胶,涂抹在脸上10分钟后洗净。

在明代,体面的女子都是素颜吗?本文约 3720 字阅读需要 10 min中国文化发展到明代,出现了分化。

一方面,明朝是中国封建王朝政治独裁的开始。

明太祖朱元璋晚年极为多疑,废宰相,亲自掌管六部,开启了一直延续到清代的极端君主专制集权的统治。

在思想文化领域,明代开文字狱先例,以严刑酷法钳制人们的思想与言论,在此后的明清帝国持续近六百年,对社会产生了极为恶劣的影响。

儒家把齐家、治国、平天下看得同等重要。

“皇帝要臣子尽忠,男人便愈要女子守节”,两者是同样道理。

明代对女性的束缚愈发严酷,可以说是最积极颂扬贞节的时代。

朱元璋登上皇位不久,即把表彰妇女贞节当作维护其封建专制制度的大事来抓。

他于洪武元年下达诏令:“民间寡妇,三十以前,夫亡守制,五十以后,不改节者,旌表门闾,除免本家差役。

”(《大明会典》)不久,又“著为规条,巡方督学,岁上其事。

大者赐祠祀,次亦树坊表”(《明史》)。

巡方督学每年都将地方上的节烈妇女上报朝廷,朝廷便按照守节的程度给予封赏,包括赐祠祀、树贞节牌坊等。

在朝廷的大力表彰下,妇女守节不仅是个人的荣耀,而且会给家族带来光荣,还有“免除差役”的实际利益,于是寡妇即使自己不愿意守节,也会受到家族逼迫。

同时,统治阶级大造社会舆论,把妇女贞烈与宗教迷信联系起来,制造出许多守节感天、因果报应的神话。

这就使得明代女性的生存处境愈发艰难,妆容脂粉自然也愈发素净起来,端庄恭俭、低眉顺眼成了此时体面女性的不二选择。

明孝恭章皇后像另一方面,哪里有压迫,哪里就有反抗。

当社会道德压抑达到极致,人性就会出现很大的挣扎和反弹。

于是,在明代中后期,“心学美学”出现了,这是以“阳明心学”与“心学异端”为思想基础,一反宋儒“存天理、灭人欲”人性二重论的崭新的美学思潮。

阳明心学反对把道德本体建树在客观的“理世界”中,而提倡将之建树在人的心灵中,提出“心即理”的观点,将人的道德理性和自然感性联系起来,使得伦理和心理交融为一体。

明朝的妆容文化明朝时期是中国历史上的一个重要时期,不仅经济繁荣,文化发达,而且在妆容方面也有独特的风格。

明代的妆容文化是怎样的呢?本文将为您详细介绍。

化妆在明代的地位在明代,无论是男女老少,都非常注重外表的打扮和装饰。

因此,化妆在其中扮演一个非常重要的角色。

除了妇女之外,男性也出现了化妆的现象。

因此,化妆品和妆容在明代社会文化中起到了至关重要的作用。

明代女性的妆容在明代,女性的妆容极尽繁华,尤其是对于贵族女性来说,更是犹如艺术品般的精致。

其特点是脸部白皙妆容,眉形细长,眼妆重,唇色明,加上盘发和各式头饰,整个人就像华丽的仙鹤。

此外,在妆容方面,明代女性注重妆容的整体搭配和色彩的搭配。

因此,在妆容方面,明代女性都有自己的特色和个性。

首先,皮肤白皙是明代女性妆容的特色之一。

为了让皮肤更加白皙细滑,女性使用了各种方法,例如冷水洗脸、糯米粉洗脸等。

这些方法不仅能够使皮肤变白,还能够改善皮肤质地。

其次,眉形的设计是明代女性妆容的重要组成部分之一。

在明代,女性的眉形细长,形状呈现弯曲状,造型古朴典雅。

而且,明代女性非常注重眉形的修饰和涂抹,使眉形更加优美,更加典雅。

再次,明代女性喜欢重口红,唇色明显。

而且,嘴唇的形状也非常完美。

在化妆方面,明代女性非常注重口红的搭配和涂抹,使唇色更加鲜艳动人。

最后,明代女性在妆容方面非常注重头饰的搭配。

在明代,女性通常戴着各式花环和发饰。

各种顶饰、带饰、夹饰等,样式也是繁多。

这些头饰和妆容搭配在一起,十分华丽,让女性更加仙气十足。

明代男性的妆容在明代,男性的妆容也是非常重要的。

明代男性妆容的特点是眉粗、眼窝深、面色白皙、唇红、发挽。

总体来说,男性妆容更加注重自然休闲的风格,而不是像女子的那样绚丽多彩。

首先,男性妆容特别强调眉形的修整。

在清代,男性的眉形主要是粗大书法式的,增加了男性的英气和阳刚之气,使男人更加有男子汉的气质。

其次,男性在面部妆容方面更注重底妆。

并且,男性妆容的底妆不像女性的那样浓郁。

明朝妆容诗句

明朝时期,女性注重自身美丽,妆容成为了不可或缺的一部分。

下面是一些描写明朝妆容的诗句:

1、梳妆台前独自立,脸上粉黛淡淡施。

——《浣溪沙·梦中说梦》

2、梳妆罢,拍富春脸,试上花黄。

——《鹧鸪天·富春江》

3、红罗帐下春来早,几处垂杨步步高。

卷帘望月空长叹,美人如花隔云遥。

——《虞美人·宴词》

4、短妆罢,金钗垂鬓,一帘幽梦,醉倚危楼。

——《摸鱼儿·秋夜月》

5、红粉佳人,早被嫁与弓箭手。

——《满江红·登高》

6、帘外梧桐叶渐黄,送君千里,终须一别。

——《如梦令·常记溪亭日暮》

7、含情凝睇谢君王,一别音容两渺茫。

——《长恨歌》

8、玉壶人远酒分销,长相思、摧心肝。

——《浪淘沙·北岛》

9、谁念西风独自凉,萧萧黄叶闭疏窗。

沉思往事立残阳,被酒莫惊春睡重。

——《虞美人·天净沙·秋思》

10、欲穿花径寻归去,又恐琼楼玉宇高。

——《凤凰台上忆吹箫》

这些诗句生动地描绘了明朝女性的妆容和容颜之美,让人们能够想象出那个时代女子的独特魅力。

- 1 -。

明朝女子的化妆特色如何体现当时社会的审美观念和文化特色?

明朝女子的化妆特色在一定程度上体现了当时社会的审美观念和文化特色。

1. 温婉与典雅并重:明朝女子的妆容风格以温婉和典雅为主,这种审美观念反映了当时社会对女性美德的重视。

在明朝,女性被视为家庭道德的代表,因此,妆容的风格也体现了对女性温婉和淑良的要求。

2. 精致考究:明朝女子的妆容非常精致考究,注重细节的修饰。

这反映了当时社会的审美观念和文化传统。

在明朝,女性被要求具备高雅的品味和修养,而妆容则是展示女性品味和修养的一个重要方面。

3. 自然明艳:明朝女子的妆容追求自然明艳的效果,注重突出女子本身的美貌。

这种审美观念反映了当时社会对自然美的追求,以及对女性美丽的欣赏和赞美。

4. 多元化与时尚:明朝女子的妆容也展现了多元化和时尚的特点。

随着商品经济的发展,化妆品和化妆工具的种类也越来越多,女性可以根据自己的喜好和需求选择适合自己的妆容。

同时,明朝女性也善于接受新的时尚元素,使妆容更加丰富多彩。

综上所述,明朝女子的化妆特色体现了当时社会的审美观念和文化特色,包括对女性美德的重视、精致考究的品味、自然明艳的追求以及多元化和时尚的特点。

这些化妆特色不仅展现了明朝女性的美丽和魅力,也反映了当时社会的文化传统和审美趋势。

明代妆容特点

明朝的妆容特点用四个字足以概括——淡雅素净。

明朝女子追求的也就是现代人口中的裸妆,整体上强调的就是“面如凝脂,眼如点漆,眉黛烟青”,精致到每一个细节,崇尚清淡、雅致、低调奢华有内涵。

明朝女子追求的也就是现代人口中的裸妆,整体上强调的就是“面如凝脂,眼如点漆,眉黛烟青”,精致到每一个细节,崇尚清淡、雅致、低调奢华有内涵。

传说明朝之所以流行淡妆,是因为崇祯皇帝不喜欢宫女施粉过重。

崇祯每每看到宫女敷粉便会说到:“活脱像庙中鬼脸”,由此,皇宫中流行的“淡妆”就成为了当时的主流审美。

明代男子发型

明代男子发型

一、“撅天子”:

撅天子发型则是宫廷里最常见的发型,也是明末清初男性较为流行的一种发型,其发髻圆形,顶部微鼓,上绿线特别指出了发髻“撅”(jué)出的特点,如何撅?

大家以前考试的时候就听过老师说,把头发撅起来,就像老虎的尾巴一样,所以又叫“撅天子”发型。

这种发型的妆容常与粉底、朱红眉影、歪笔眉和浓妆唇以及小巧腮红相衬托,彷佛一副凤仙花,娇艳欲滴。

二、“唐头”发型:

“唐头”的发型得名于唐高宗,主要是由额头发顶部梳成一个尖头,头发向两侧

带状垂下,有点像小猴子,而冠状头饰彰显得更为雍容。

唐头也是宫廷中常见的发型,以其头饰为主,以金翡翠为主要材料,其打扮的发型非常的华贵,是那个时

代的朝阳新星。

三、“姑头”发型:

姑头即女子发型,与撅天子发型相反,姑头发型可以说是明朝男士最常见的发型,其头发抽出若干条,梳到头顶就像姑娘一样,这种发型也叫“头里型”,发型头前略微翘起,头后则披落。

发型上摆上一绿线或黄线,粉底造型比较淡雅,光宗

耀祖,非常有大家风范。

四、“枫珠头”发型:

“枫珠头(fēng zhū tóu)”发型也是明朝的一款特色发型,由大发髻内含许多发珠,把头发梳成较大的圆形,头顶卷起,像一个面包一样。

发上扎上发珠,使得发型显得非常华贵,枫珠头是之前代宫廷里流行的发型,也是民间男性常见的发型,历史风情并存,比较复古有趣。

明朝婚礼服饰有哪些特点红色婚礼服饰起源于准庶人着绛纱袍亲迎的先例,大概在唐代左右;但实际直到宋代,宫廷命妇的婚服还是青色。

“真红对襟大袖衫+凤冠霞帔”出现在明代比较肯定,这种起源很晚的婚服样式目前是国人心中理解的华夏婚礼服饰,而且根深蒂固。

以下是店铺为你精心整理的明朝婚礼服饰有哪些特点,希望你喜欢。

明朝婚礼服饰特点介绍正史《大明会典·婚礼五》载:“品官子孫假九品服,餘皂衫折上巾。

”而在明代的各种戏曲、小说中对新郎,尤其是新娘的的衣着打扮描写得非常详细。

例如《醒世姻缘传》描写:“狄希陳公服乘馬,簪花披紅,童寄姐穿著大紅纻絲麒麟通袖袍兒,素光銀帶,蓋著文王百子錦袱,四人大轎,十二名鼓手,迎娶到寓。

”再如明中晚期的流行小说《金瓶梅》中,也有有很多对新娘装束及婚礼的描写。

对照明代版画和清代以来绘画、戏曲中的表现形象,明代新郎公服应为乌纱圆领常服,而非戴展脚帕頭之公服,乌纱圆领称公服,亦见于会典:“凡文武官常朝視事,以烏紗帽、團領衫、束帶為公服。

”以常服而簪花披红非常符合明代以来的各种艺术中的新郎形象。

品官及其子孙的常服应当是各缀本等补子,而用色并未特定为红色,应一如常服制度用色不拘,但不排除于婚礼中逐渐形成特定用色习惯,详情待考。

而庶民新郎用皂衫折上巾,目前未见有典型形象传世,或未必拘泥一种,随用当时男子之礼服亦有可能。

新郎穿皂衫乍看与一般理解不同,但可以见到后来之类似形象,清代男子结婚所穿也是黑蓝色礼服(民国时期亦可见新郎披红穿天青马褂,为当时男子礼服),而近如日本,远至泰西,新郎穿黑色礼服亦有巧合。

但究竟明代庶民如何尚需详加考证。

新娘着装,会典只载为“盛服”,亦当为女子当时之大礼服,如翟冠、大衫、霞帔等,从小说描写以及其他艺术形象来看,后期新娘基本如命妇装束,戴凤(翟)冠,穿大红圆领袍,不用大衫,霞帔或用或不用,盖锦袱(盖头),束带。

此种形象清代延续并至今日尚能见用同类戏装者。

明朝的全国人口介绍大明建立并统一全国后,明太祖实行休养生息政策,全国的农业生产在蒙元时代长期大规模战争而遭受极大破坏的背景下得到很大程度的恢复,加上洪武年间大规模向淮河以北和四川的荒无之地、垦荒填充移民,使人口得以稳定增长。

戏曲化妆发展历程戏曲化妆发展历程可以说是与中国戏曲演艺历史密切相关的一部分,经过漫长的历史沉淀和艺术创新,形成了独特的风格和特点。

下面将对戏曲化妆发展历程进行简要梳理。

最早的戏曲化妆可以追溯到中国戏曲的起源。

戏曲化妆最早源自宗教仪式,在古代的巫术表演中,演员们会用颜料在脸上画上各种鬼神的形象,旨在祈祷、驱邪和保佑。

随着时间的推移,这种化妆逐渐发展为歌舞表演的一部分,成为戏曲演员不可或缺的艺术元素。

在唐代,戏曲化妆开始有了一定的规范和体系。

唐代的舞台化妆主要有红脸、白脸和青脸三种,其中最有代表性的是红脸。

红脸是用朱砂加颜料描绘,代表了忠勇刚烈的形象。

白脸有不同的配色和纹路,代表了不同性格的人物,如圆哥、方哥等。

青脸则主要出现在女性角色中,代表了娇媚秀丽的形象。

这些不同的化妆形象为观众传递了丰富的信息,使角色更加生动和有趣。

到了宋代,戏曲化妆发生了一些变化。

宋代的化妆更加注重细节和表现力,使用了更多的颜料和化妆手法。

宋朝著名的戏曲表演家俞伯牙就是这个时期的代表人物,他在化妆技术上做出了很多改革和创新,将各种颜色和装饰用到了戏曲化妆中,使人物形象更加丰满和真实。

明清时期,戏曲化妆经历了进一步的发展。

明代的化妆主要以浓艳的红色为主,形象夸张而丰满。

而到了清代,戏曲化妆更加注重肌理和层次感,使用了更多的阴影和过渡色,使化妆更加真实和立体。

到了近代,戏曲化妆融入了更多的时尚元素。

随着技术的进步和时代的变迁,戏曲化妆形式也逐渐丰富多样。

现代戏曲演员化妆时,不仅要使人物形象鲜明,更要符合剧目的风格和表现需求。

因此,在化妆品的选择、化妆技巧的运用、装饰品的搭配等方面,演员们都下了很多功夫。

戏曲化妆不再是简单的颜料涂抹,而是需要根据人物的性格特点、社会背景和情感变化进行精细的设计和创作。

戏曲化妆的发展历程植根于中国戏曲文化的深厚土壤,凝聚了演员和舞台艺术家们的智慧和才华。

它不仅是戏曲表演艺术的重要组成部分,也是中华传统文化的重要表现形式。