足太阳膀胱经腧穴

- 格式:ppt

- 大小:984.00 KB

- 文档页数:33

天冲穴文章目录*一、天冲穴的概述*二、天冲穴的取穴方法*三、天冲穴的解剖位置*四、天冲穴的疗法*五、天冲穴的配伍*六、天冲穴的功效与作用*七、文献摘要天冲穴的概述1、定义天冲穴是足少阳胆经的常用腧穴之一,天冲是足太阳膀胱经、足少阳胆经的交会穴。

2、别名天衢(《备急千金要方》)。

3、出处《针灸甲乙经》:天冲,在耳上如前三分。

4、主治疾病天冲穴主治头面、神志等疾患。

如头痛、耳鸣、龈肿、项强、癫疾、惊悸、善惊等。

现代又多用天冲穴治疗血管性头痛、神经性耳聋等。

天冲穴主治头痛、癫痫、齿龈肿、瘿气等。

精神神经系统疾病:头痛,癫痫;五官科系统疾病:牙龈炎,耳鸣,耳聋,甲状腺肿。

5、穴位解析天冲。

天,天部气血也。

冲,气血运行为冲射之状也。

该穴名意指胆经经气吸热后胀散并由本穴冲射于天之各部。

本穴物质为率谷穴传来的水湿之气,至本穴后,因受穴外传入之热,水湿之气胀散并冲射于胆经之外的天部,故名。

天衢。

天,天部气血也。

衢,指四通八达的道路或树枝交错而出之貌,此指穴内气血向外的输出状态。

天衢名意指胆经气血由此向天之各部传输。

理同天冲名解。

附注:足太阳、少阳之会。

天冲穴的取穴方法正坐仰靠或侧伏位,在耳廓根后上方,入发际2寸,率谷穴后约0.5寸处取穴。

天冲穴的解剖位置天冲穴下皮肤、皮下组织、耳上肌、颞筋膜、颞肌。

皮肤由下颌神经的耳神经分布。

层次解剖:皮肤→皮下组织→耳上肌→颞筋膜→颞肌。

布有枕大神经分支及耳后动、静脉。

有耳后动、静脉;布有耳大神经支。

天冲穴的疗法针刺法治法:寒则补之灸之,热则泻针出气。

针刺方法一般沿皮刺0.3~0.5寸。

平刺0.5~1寸,局部酸胀。

艾灸方法间接灸3~5壮,艾条灸5~10分钟。

天冲穴的配伍天冲穴配目窗穴、风池穴治头痛。

天冲穴配百会穴、头维穴,有通络止痛的作用,主治头痛。

天冲穴配天突穴、水突穴,有软坚散结的作用,主治瘿气。

天冲穴配百会穴、内关穴、太冲穴,有疏肝理气、宁心安神的作用,主治癔病。

天冲穴的功效与作用天冲穴有清胆热、宁神志,益气补阳,祛风定惊,清热消肿的作用。

始終相信,這世間,相愛的原因有很多,但分開的理由只有一個--愛的還不夠。

人生有四個存摺:健康情感事業和金錢。

如果健康消失了,其他的存摺都會過期。

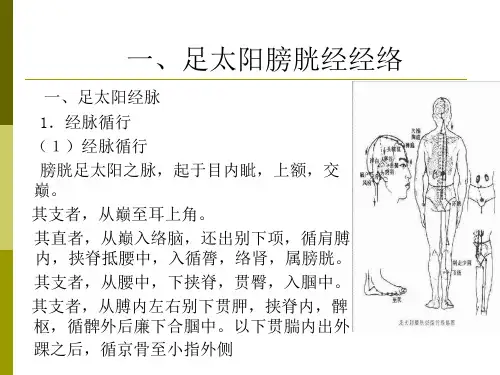

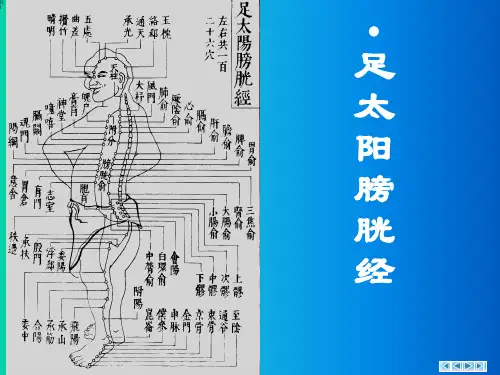

七、足太陽膀胱經Bladder Meridian of Foot-T aivang,BL.(一)經脈循行①起於目內眥(睛明),②上額,③交會於巔頂(百會,屬督脈);④巔頂部支脈:從頭頂到顳顬部;⑤巔頂部直行的脈:從頭頂人裏聯絡於腦,⑥回出分開下行項後,⑦沿著肩胛部內側,夾著脊柱,⑧到達腰部,⑨從脊旁肌肉進入體腔,⑩聯絡腎臟,11 屬於膀胱;12 腰部的支脈:向下通過臀部,13 進入腘窩中;14 後項的支脈:通過肩胛骨內緣直下,15 經過臀部(環跳,屬足少陽膽經)下行,16 沿著大腿後外側,17 與腰部下來的支脈會合於腘窩中,18 從此向下,通過腓腸肌,19 出於外踝的後面,20 沿著第5蹠骨粗隆,21 至小趾外側端(至陰),與足少陰經相接。

(二)主要病候小便不通,遺尿,癲狂,瘧疾,目痛,見風流淚,鼻塞多涕,鼻衄,頭痛,項、背、腰、臀部以及下肢後側本經循行部位疼痛等。

(三)主治概要本經腧穴主治頭、目、項、背、腰、下肢部病證,神志病,以及背部各背俞穴和第二側線腧穴相關的臟腑、組織和器官的病證。

(四)腧穴(共67穴,左右134穴)1.睛明(BLl)[定位] 在目內眥角稍內上0.1寸凹陷處。

[解剖] 皮膚、皮下組織、眼輪匝肌、眶脂肪組織、內直肌;穴區內有滑車上神經及內眥動脈分支分佈,深層有面神經顳支和動眼神經、滑車上神經、滑車下神經及動脈經過。

[主治] 目赤腫痛,迎風流淚,胬肉攀睛,目翳,目視不明,近視,夜盲,色盲,目眩。

[配穴舉例] 配目窗、後溪、瞳子髎治目赤腫痛(《針灸資生經》);配合穀、四白治目生翳膜(《針灸大成》);配瞳子髎、攢竹、絲竹空、魚腰、四白、上星、陽白治夜盲症(《新針灸學》)。

[*作] 囑患者閉目,醫生左手輕推眼球向外固定,右手緩慢進針,緊靠眶緣直刺0,5-1.0寸(輕撚緩進得氣即止),不提插。

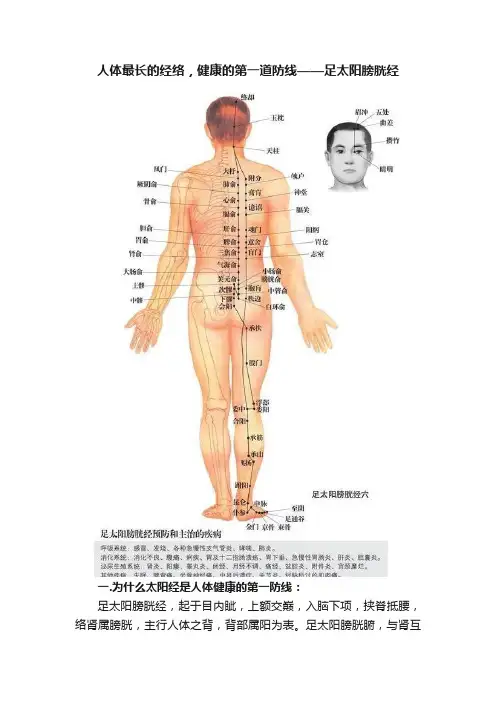

人体最长的经络,健康的第一道防线——足太阳膀胱经一.为什么太阳经是人体健康的第一防线:足太阳膀胱经,起于目内眦,上额交巅,入脑下项,挟脊抵腰,络肾属膀胱,主行人体之背,背部属阳为表。

足太阳膀胱腑,与肾互为表里,《灵枢·本脏篇》曰:“肾合三焦膀胱,三焦膀胱者,腠理毫毛其应。

”故膀胱秉承元阳之气,内主持气化而通利小便,外通过经络敷布于表,体现主一身之表气的特点,故《灵枢·营卫生会篇》指出:“太阳主外”。

太阳主外的功能,具体又表现在卫气(阳)和营血(阴)的协调上,而且取决于卫阳的盛衰。

《灵枢·本脏篇》云:“卫气者,所以温分肉,充皮肤,肥腠理,司开合者也。

”尤其卫气的温分肉和司开合的功能,与太阳为病紧密相关。

说明太阳营卫是人体维持肤表功能、防止外邪入侵的重要因素。

所以说太阳主肤表,统营卫,为一身之藩蓠。

太阳与少阴相表里,太阳主外,少阴主里。

太阳卫外而固护少阴,少阴藏精而支持太阳,即《素问·阴阳应象大论》所谓;“阳在外,阴之使也;阴在内,阳之守也。

”所以,太阳失固,就会导致病邪内传少阴,形成少阴病;少阴里虚,又会导致太阳虚馁,易感受外邪而发病。

二、循行路线人体十二经脉之一。

简称膀胱经。

循行部位起于目内眦(睛明穴),上达额部,左右交会于头顶部(百会穴)。

本经脉分支从头顶部分出,到耳上角部。

直行本脉从头顶部分别向后行至枕骨处,进入颅腔,络脑,回出分别下行到项部(天柱穴),下行交会于大椎穴,再分左右沿肩胛内侧,脊柱两旁(一寸五分),到达腰部(肾俞穴),进入脊柱两旁的肌肉,深入体腔,络肾,属膀胱。

本经脉一分支从腰部分出,沿脊柱两旁下行,穿过臀部,从大腿后侧外缘下行至腘窝中(委中穴)。

另一分支从项分出下行,经肩胛内侧,从附分穴挟脊(三寸)下行至髀枢,经大腿后侧至腘窝中与前一支脉会合,然后下行穿过腓肠肌,出走于足外踝后,沿足背外侧缘至小趾外侧端(至阴穴),交于足少阴肾经。

本经共有67个穴位,其中有49个穴位分布在头面部、项背部和腰背部,18个穴位分布在下肢后面的正中线上和足的外侧部。

五处穴刍议五处穴属足太阳膀胱经,临床所用穴位。

它主治头痛、目眩、癫痫等。

也广泛应用于内外妇儿各科。

它的定位与主治始终存在着异议。

本文通过查找文献及临床经验对五处穴定位与主治进行分析与探讨。

标签:五处穴;取穴;主治五处穴属足太阳膀胱经,临床所用穴位。

关注五处穴已久,因为它对于治疗精神神经系统疾病有较好的疗效,在运用五处穴的过程中,我们发现许多相同或不同的主治观点,为此做了深入研究。

一、五处穴名1、出处:五处为经穴名(Wǔchù BL5)。

最早見于《甲乙经》,属足太阳膀胱经。

《甲乙经》卷三谓:“在督脉去上星一寸五分”。

曲差后一寸(《增注》)。

考“五”,乃数名(其义详前释)。

“处”,有位置、处所之义。

《史纪·五帝纪》:“迁涉往来无常处”。

足太阳膀脱经脉气所发瑜穴,起自睛明,历攒竹、眉冲、曲差,至此处正为第五穴,故名五处。

《会元针灸学》载:“五处者,足太阳经始于睛明……至此五穴,皆能愈目暴赤热痛也,故名五处”。

?2、别名:巨处穴。

《医学入门》作巨处。

巨处。

巨,巨大也。

处,处所也。

在查找文献中,尽管有《入门》“五”作“巨”字误之说,可从目前教材、论著等都标注巨处穴为别名。

我们在用巨处穴作为主题词、关键词等在CNKI、维普、万方等数据库中查找为0条结果,说明人们基本忽略该穴位名词。

二、五处穴定位异议关于五处穴的定位异议,其原因是因为相关穴位定位的变化产生的。

1、《针灸学》6版:在头部,当前发际正中直上1寸,旁开1.5寸。

2、《千金》:位于头部,在前发际正中直上1寸,旁开1.5寸。

曲差穴上0.5寸。

3、《名堂经》:入发际1寸,督脉上星穴旁开1寸5分取之。

4、在前头部上星之旁一寸五分,曲差之上一寸。

(类经,图翼、金鉴,三才图会作曲差之后五分,今不从之。

从於彙解、甲乙、挨穴法之一寸)。

?6、曲差穴上0.5寸距头部正中线1.5寸.....笔者认为应首先明确头部横向(前额)的骨度分寸为9寸,以确定横向经脉与经脉间的距离,9寸由中线一分为二,每侧4.5寸,再3等分,即中内1/3交点为膀胱经在头部循行路线的起始点,取穴时按督脉的骨度分寸横向旁开......五处穴应在入前发际正中直上1寸(上星)旁开1.5寸.. (4)7、“五处”穴混人“哑门”穴中《外台》哑门穴下云:“在项发际宛宛中,入系舌本,督脉、阳维之会,仰头取之。

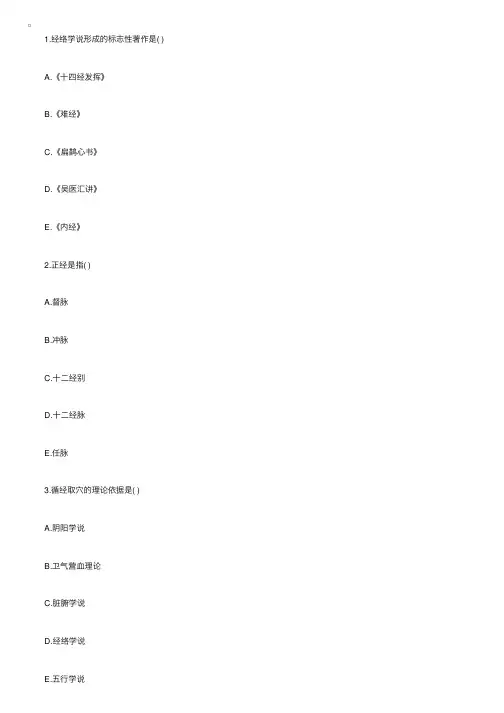

1.经络学说形成的标志性著作是( ) A.《⼗四经发挥》 B.《难经》 C.《扁鹊⼼书》 D.《吴医汇讲》 E.《内经》 2.正经是指( ) A.督脉 B.冲脉 C.⼗⼆经别 D.⼗⼆经脉 E.任脉 3.循经取⽳的理论依据是( ) A.阴阳学说 B.卫⽓营⾎理论 C.脏腑学说 D.经络学说 E.五⾏学说 4.⼗⼆经脉命名的主要依据是( ) A.阴阳五⾏脏腑 B.内外脏腑五⾏ C.⼿⾜五⾏阴阳 D.⼿⾜阴阳脏腑 E.⼿⾜五⾏脏腑 5.下列哪⼀经的名称是错误的( ) A.⼿太阴肺经 B.⾜少阳胆经 C.⾜太阴肾经 D.⾜太阴脾经 E.⼿少阴⼼经 6.下列经脉循⾏流注次序错误的是( ) A.肺经,⼤肠经,胃经 B.肾经,⼼包经,三焦经 C.⼼经,⼩肠经,膀胱经 D.⼼经,膀胱经,肾经 E.三焦经,胆经,肝经 7.经脉的分⽀是( ) A.奇经⼋脉 B.经筋 C.⽪部 D.络脉 E.⽓街 8.分布于四肢外侧、头⾯和躯⼲的经脉是( ) A.阴经 B.带脉 C.奇经 D.阴维脉 E.阳经 9.⼿三阴经在上肢的分布规律是( ) A.太阴在前,厥阴在中,少阴在后 B.太阴在前,少阴在中,厥阴在后 C.厥阴在前,太阴在中,少阴在后 D.少阴在前,厥阴在中,太阴在后 E.厥阴在前,少阴在中,太阴在后 10.⼗⼆经脉中阴经与阳经的交接部位在( ) A.头⾯ B.⼿⾜ C.胸腹 D.上肢 E.下肢 11.⼿⾜阳明经的交接部位在( ) A.⾷指端 B.⼩指端 C.⿐翼旁 D.⽬内眦 E.⽬外眦 12.⼿⾜三阳经在四肢的分布规律是( ) A.阳明在前,少阳在中,太阳在后 B.阳明在前,太阳在中,少阳在后 C.少阳在前,阳明在中,太阳在后 D.少阳在前,太阳在中,阳明在后 E.太阳在前,阳明在中,少阳在后 13.⾜太阳膀胱经所络的内脏是( ) A.⼼ B.三焦 C.肾 D.肝 E.⼩肠 14.具有“主胞胎”功能的奇经是( ) A.冲脉 B.任脉 C.督脉 D.带脉 E.阴维脉 15.除下列哪项外,均属⼗⼆经表⾥相合关系( ) A.⼿太阴经与⼿阳明经 B.⾜阳明经与⾜太阴经 C.⾜太阳经与⾜少阴经 D.⾜少阳经与⾜厥阴经 E.⼿厥阴经与⼿太阳经 16.奇经⼋脉中,起于季胁,环⾏腰间⼀周的是( ) A.冲脉 B.任脉 C.督脉 D.带脉 E.阳维脉 17.关于奇经⼋脉的名称,下列哪项说法不正确( ) A.督有统率、总管之意 B.任有总任、担任及妊养之意 C.跷有轻健矫捷之意 D.维有维系、连接之意 E.带指妇⼥⽩带 18.绕阴器,⾄⼩腹的经脉是( ) A.任脉 B.肝经 C.阴维脉 D.脾经 E.肾经 19.⾏于背部正中线的经脉是( ) A.任脉 B.督脉 C.肾经 D.膀胱经 E.冲脉 20.脾之⼤络分出部位的⽳位是( ) A.丰隆 B.内关 C.⼤包 D.公孙 E.列缺 21.内踝上⼋⼨处以下,循⾏于下肢内侧前缘的经脉是( ) A.⾜太阴脾经 B.⾜阳明胃经 C.⾜厥阴肝经 D.⾜少阳胆经 E.⾜少阴肾经 22.⼗⼆经脉⽓⾎流注形式为( ) A.直线贯注 B.循环贯注 C.⼿⾜贯注 D.左右贯注 E.上下贯注 23.下列各组经脉中,从⼿指末端⾛向头⾯部的是( ) A.胃、⼤肠、胆经 B.⼼、脾、胆经 C.⼩肠、三焦、胃经 D.⼤肠、⼩肠、三焦经 E.胆、⼤肠、三焦经 24.奇经⼋脉中与脑、髓、肾关系密切的是( ) A.带脉 B.冲脉 C.任脉 D.督脉 E.阴跷脉 25.与⽉经关系最密切的奇经是( ) A.冲脉、任脉 B.冲脉、督脉 C.任脉、带脉 D.阴维脉、阳维脉 E.阴跷脉、阳跷脉 26.⼗⼆经脉⽓⾎充盛有余时,则渗注于( ) A.经别 B.别络 C.奇经 D.督脉 E.浮络 27.头痛的部位在前额者,病变多在( ) A.少阳经 B.阳明经 C.太阳经 D.厥阴经 E.督脉 28.在头⾯部,⾏于头侧部的经脉是( ) A.少阳经 B.少阴经 C.阳明经 D.太阳经 E.厥阴经 29.⾏于腹⾯正中线的经脉是( ) A.⼿少阴⼼经 B.任脉 C.⾜阳明胃经 D.⾜太阴脾经 E.督脉 30.以下经脉⼊于上齿中者为( ) A.⼿太阳⼩肠经 B.⼿阳明⼤肠经 C.⾜阳明胃经 D.⼿少阳三焦经 E.⾜少阳胆经 参考答案 1.E.答案分析:经络学说在《灵枢》中有较详细的记载,并已形成了⽐较系统的理论。

膀胱经—搜狗百科⾜太阳膀胱经 --顾皓量-- 1.循⾏部位:⾜太阳膀胱经起于内眼⾓(睛明⽳),上过额部,交于督脉直⾄巅顶(百会⽳)。

2.分⽀ 巅顶部的分⽀:从头顶(百会⽳)分出⾄⽿上⾓。

巅顶向后直⾏分⽀:从头顶下⾏(⾄脑户⽳)⼊颅内络脑,复返出来下⾏项后(天柱⽳)。

下分为两⽀: 其⼀,沿肩胛内侧(⼤杼⽳始),夹脊旁,沿背中线旁⼀⼨五分,下⾏⾄腰部,进⼊脊旁筋⾁,络于肾,下属膀胱,再从腰中分出下⾏,夹脊旁,通于臀部,经⼤腿后⾯,进⼊胭窝中。

其⼆,从肩胛内侧分别下⾏,通过肩胛,沿背中线旁三⼨下⾏,过臀部,经过髋关节部(环跳⽳),沿⼤腿外侧后边下⾏,会合于胭窝中,向下通过腓肠肌,经外踝后⾯(昆仑⽳),在⾜跟部折向前,经⾜背外侧⾄⾜⼩趾外侧端(⾄阴⽳),与⾜少阴肾经相接。

3.联系脏腑:属膀胱,络肾,与⼼、脑有联系。

4.主要临床表现:恶寒,发热,⿐塞,⿐衄,头痛,⽬痛,项背、腰、臀部及下肢后侧疼痛,⾜⼩趾⿇⽊不⽤,少腹胀满,⼩便不利,遗尿。

5.病机分析:⾜太阳膀胱经主⼀⾝之表,外邪侵袭,本经受邪,则恶寒,发热,⿐塞,⿐衄;膀胱经之脉上额交巅络脑,邪⽓随经上逆则头痛;膀胱经起于⽬内眦,下⾏项后,⼀⽀挟背抵腰,下⾏经股⼊奈窝,⼀⽀循背下⾏,⾄奈窝后⼜下⾏,⾄外踝折向前,⾄⾜⼩趾,经⽓不利,则⽬痛,项背、腰、臀部及下肢后侧疼痛,⾜⼩趾⿇⽊不⽤。

膀胱⽓化失司,则少腹胀满,⼩便不利,遗尿。

6.本经主治:头、项、⽬、背、腰、下肢部病症及神志病,背部第⼀侧线的背俞⽳及第⼆侧线相平的腧⽳,主治与其相关的脏腑病证和有关的组织器官病症。

7.常⽤腧⽳,左右共67⽳: 睛明攒⽵眉冲曲差五处承光通天络却⽟枕天柱⼤杼风门肺俞厥阴俞⼼俞督俞膈俞肝俞胆俞脾俞胃俞三焦俞肾俞⽓海俞⼤肠俞关元俞⼩肠俞膀胱俞中膂俞⽩环俞上髎次髎中髎下髎会阳承扶殷门浮郄委阳委中附分魄户膏肓神堂譩譆膈关魂门阳纲意舍胃仓肓门志室胞肓秩边合阳承筋承⼭飞扬跗阳昆仑仆参申脉⾦门京⾻束⾻⾜通⾻⾄阴⽳位名称:睛明 [经⽳] 【定位】:在⾯部,⽬内眦⾓上⽅凹陷处 【作⽤】:疏风清热,通络明⽬。