第一单元 综合探究一

- 格式:doc

- 大小:62.00 KB

- 文档页数:2

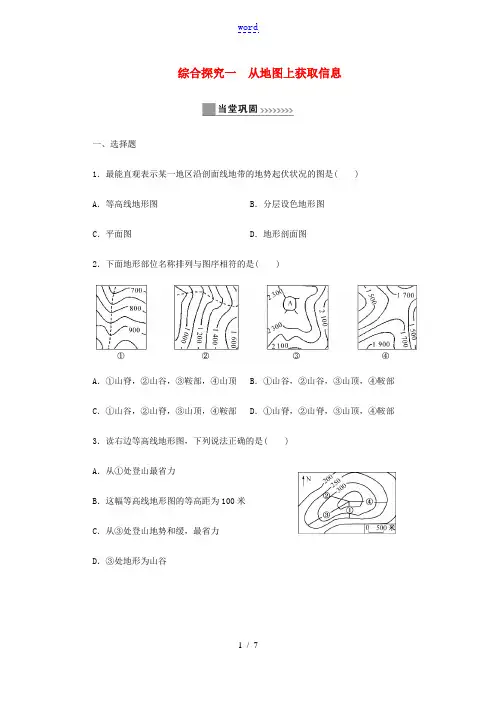

综合探究一从地图上获取信息一、选择题1.最能直观表示某一地区沿剖面线地带的地势起伏状况的图是( )A.等高线地形图B.分层设色地形图C.平面图D.地形剖面图2.下面地形部位名称排列与图序相符的是( )A.①山脊,②山谷,③鞍部,④山顶 B.①山谷,②山谷,③山顶,④鞍部C.①山谷,②山脊,③山顶,④鞍部 D.①山脊,②山脊,③山顶,④鞍部3.读右边等高线地形图,下列说法正确的是( )A.从①处登山最省力B.这幅等高线地形图的等高距为100米C.从③处登山地势和缓,最省力D.③处地形为山谷4.读右边两幅等高线地形图,下面判断正确的是( )A.甲图反映的实地X围比乙图小B.乙图反映的内容比甲图简略C.EF的坡度陡D.DC的坡度陡读右边等高线地形图,回答5-7题。

5.图某某顶A的海拔高度可能是( )A.1 250米B.1 350米C.1 450米D.1 550米6.某学校拟组织地理兴趣小组到此地进行野外考察活动,计划从B处出发了解山谷河流的发育状况,你认为最好的考察路径(图中虚线所标注)应该是哪一条( ) A.甲B.乙C.丙D.丁7.图中A、B两地的相对高度大致是( )A.1 000米B.900米C.1 500米D.1 350米读右图,回答8-11题。

8.小明说自己家在图中地理位置最好的居民区里,那么最有可能的居民区是( ) A.甲B.乙C.丙D.都有可能9.图中等高线a的海拔高度为( )A.800米B.900米C.1 000米D.1 530米10.图中的公路走向为( )A.东西走向 B.东北—西南走向 C.自西北向东南D.自东南向西北11.关于河段①和河段②的说法正确的是( )A.河段①比河段②流速慢B.河段②的流向为自东南向西北C.河段①的源头海拔比河段②低 D.河段②流过的地形部位是山谷二、非选择题1.根据不同的要求选择最适合的地图,用直线连一连。

确定假期去某某的旅游交通路线某某市政区图到某某市部分乡镇做社会调查大比例尺军事地图制定打仗时的作战方案中国交通旅游图向旅客介绍某某的主要旅游景点等高线地形图设计登山路线某某市旅游图2.读右边某地等高线地形图,回答问题。

政治必修一综合探究一教案

一、教学目标

1. 知识与技能:

(1)掌握政治生活的基本概念和原理。

(2)能够运用所学知识分析政治生活中的现象和问题。

2. 过程与方法:

(1)通过案例分析、小组讨论等方式,培养学生的分析能力和解决问题的能力。

(2)通过实践活动,培养学生的实践能力和创新精神。

3. 情感态度与价值观:

(1)树立正确的政治观念,增强公民意识和社会责任感。

(2)培养积极向上的生活态度和价值观。

二、教学内容与步骤

1. 导入:介绍政治生活的概念和意义,引导学生思考政治生活与个人生活的关系。

2. 知识讲解:讲解政治生活的基本概念和原理,包括公民的政治权利与义务、政府的职能与责任等。

3. 案例分析:选取具有代表性的政治生活案例,引导学生运用所学知识进行分析和讨论。

4. 小组讨论:分组进行讨论,鼓励学生发表自己的观点和看法,培养学生的合作精神和沟通能力。

5. 实践活动:组织学生进行实践活动,如模拟选举、模拟听证会等,培养学生的实践能力和创新精神。

6. 总结与反思:对本次综合探究活动进行总结和反思,总结经验教训,为今后的学习打下基础。

三、教学评价与反馈

1. 教学评价:根据学生的表现和成果进行评价,包括知识掌握情况、分析能力、解决问题的能力等方面。

2. 教学反馈:及时给予学生反馈和建议,帮助学生了解自己的学习状况和需要改进的地方。

政治必修一综合探究一教案一、教学目标•了解综合探究的目的和意义;•掌握综合探究的基本方法和步骤;•进行综合探究实践,培养分析问题、解决问题的能力;•增强学生对政治学科的兴趣。

二、教学重点•理解综合探究的概念和特点;•掌握综合探究的基本方法和步骤。

三、教学难点•培养学生综合运用知识、分析问题、解决问题的能力。

四、教学过程导入(5分钟)通过提问的方式引入本课的话题,引发学生的兴趣和思考,例如:•综合探究是什么?有什么特点?•综合探究的目的是什么?概念讲解(15分钟)结合教材内容,讲解综合探究的概念和特点。

可以使用示例和案例说明,引导学生对综合探究的理解。

•综合探究的概念:综合探究是指通过综合运用各种学科知识和方法,对一个问题或主题进行全面、深入的思考、研究和探究的过程。

•综合探究的特点:包括综合性、深入性、实践性和开放性等。

方法探究(20分钟)介绍综合探究的基本方法和步骤,以引导学生进行实践探究。

1.确定主题:选取一个与政治相关的研究主题,如政治参与、政治体制等;2.收集资料:通过查找图书馆、互联网等渠道,收集与主题相关的各类资料;3.分析问题:对收集到的资料进行分析,找出其中的问题和矛盾;4.提出假设:基于问题和矛盾,提出自己的假设,并进行论证;5.实施实验和调查:可以通过问卷调查、实地考察等方式,收集更多的信息和数据;6.数据分析和总结:对实施实验和调查所得的数据进行分析,并总结出结论;7.结果验证和讨论:将结论与他人进行交流和讨论,验证自己的观点;8.撰写报告:将整个综合探究的过程和结果进行整理和报告。

实践探究(20分钟)指导学生根据所学的方法和步骤,选取一个感兴趣的主题,展开实践探究。

可以将学生分组进行合作探究,每个小组选择一个主题进行探究,并进行实验和调查等实践活动。

鼓励学生积极参与讨论和交流,培养团队合作和问题解决的能力。

总结归纳(10分钟)引导学生总结综合探究的方法和步骤,涵盖以下几个方面:•如何选择研究主题;•如何收集资料;•如何分析问题和提出假设;•如何进行实验和调查;•如何分析数据和总结结果。

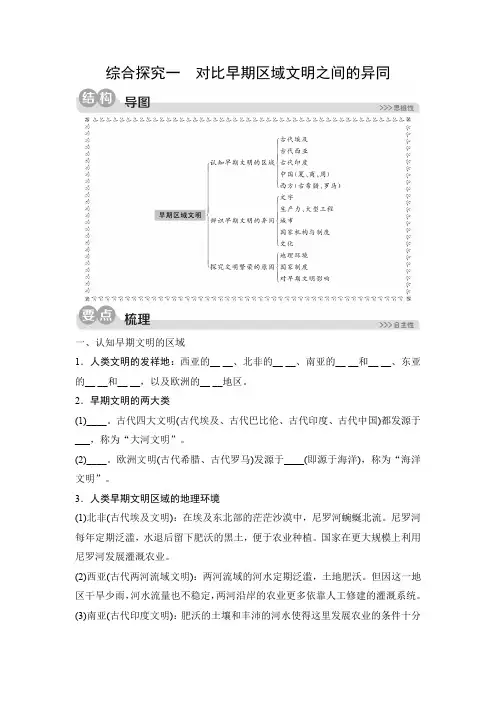

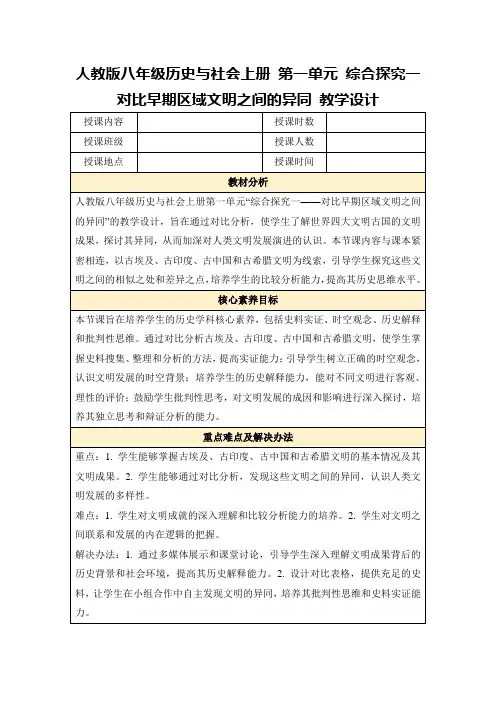

综合探究一对比早期区域文明之间的异同一、认知早期文明的区域1.人类文明的发祥地:西亚的__ __、北非的__ __、南亚的__ __和__ __、东亚的__ __和__ __,以及欧洲的__ __地区。

2.早期文明的两大类(1)____。

古代四大文明(古代埃及、古代巴比伦、古代印度、古代中国)都发源于___,称为“大河文明”。

(2)____。

欧洲文明(古代希腊、古代罗马)发源于____(即源于海洋),称为“海洋文明”。

3.人类早期文明区域的地理环境(1)北非(古代埃及文明):在埃及东北部的茫茫沙漠中,尼罗河蜿蜒北流。

尼罗河每年定期泛滥,水退后留下肥沃的黑土,便于农业种植。

国家在更大规模上利用尼罗河发展灌溉农业。

(2)西亚(古代两河流域文明):两河流域的河水定期泛滥,土地肥沃。

但因这一地区干旱少雨,河水流量也不稳定,两河沿岸的农业更多依靠人工修建的灌溉系统。

(3)南亚(古代印度文明):肥沃的土壤和丰沛的河水使得这里发展农业的条件十分优越。

(4)东亚(古代中国文明):远古的黄河中下游地区,植被丰富,地势平坦,易于开垦和耕作;长江中下游地区雨量充沛,水网密布,气候温暖,适于种植水稻等农作物。

(5)欧洲爱琴海地区(古代希腊文明):海岸线崎岖,天然良港众多,岛屿星罗棋布。

二、辨识早期文明的异同人类跨入文明时代的标志:___的出现,____的产生,____的出现。

三、探究文明繁荣的原因——比较古代四大文明与古希腊文明◆思维延伸1.亚非四大文明古国有哪些相同点?亚非四大文明古国都属于大河文明,都位于大河流域,水源充足,水力资源丰富;地势平坦,土地肥沃;都位于北纬30°附近,属于北温带,气候温暖湿润多雨,利于农作物培植和生长,适宜人类居住和生存,能够满足人们生存的基本需要。

2.东、西方文明产生的自然环境有何不同?从中你能悟出什么道理?不同:东方文明发源于大江大河流域,西方文明以海洋为依托。

道理:自然环境对人类文明的产生与发展起决定作用,早期人类对自然环境的依赖性强。

苏科版高一政治必修一综合探究一的关系苏科版高一政治必修一的综合探究一是整个课程的一个重要部分。

本篇综合探究一的关系,旨在帮助同学们更好地理解这一部分的内容,掌握关键知识点,并学会运用实用方法进行学习。

一、综合探究一的主题概述综合探究一以“我国的政治制度”为主题,深入探讨了我国的国体、政体以及中国特色社会主义民主政治等方面的内容。

通过学习,同学们要了解我国政治制度的基本特点和优越性,增强对国家的认同感和自豪感。

二、综合探究一的内容结构1.国体:阐述我国的国体是人民民主专政的社会主义国家,人民是国家的主人。

2.政体:介绍我国的政体是人民代表大会制度,人民代表大会是国家权力机关。

3.中国特色社会主义民主政治:分析中国特色社会主义民主政治的基本特征和优势,包括党的领导、人民当家作主、依法治国等。

4.公民权利与义务:讲解我国公民的权利与义务,以及如何行使权利和履行义务。

5.我国的政党制度:介绍中国共产党的领导地位和执政能力,以及多党合作和政治协商制度。

三、综合探究一的重点与难点1.重点:我国的政治制度、中国特色社会主义民主政治、公民权利与义务、政党制度等。

2.难点:如何理解中国特色社会主义民主政治的优势、如何把握公民权利与义务的关系、如何认识我国政党制度的特点等。

四、综合探究一的学习方法和建议1.深入学习宪法和相关法律法规,了解我国政治制度的基本规定。

2.结合实际案例,分析中国特色社会主义民主政治的优势。

3.对比其他国家的政治制度,加深对我国政治制度的认识。

4.积极参与课堂讨论,提出问题,发表观点,提高思辨能力。

5.做好笔记,整理归纳,形成体系化的知识结构。

通过以上分析,我们可以看出,综合探究一的重要性不言而喻。

希望同学们能够把握住这一阶段的学习,为未来深入学习政治知识打下坚实基础。

综合探究一构建高水平社会主义市场经济体制学习目标 1.辨析经济运行中政府与市场的关系。

2.解析宏观调控的目标与手段。

一、市场机制有效构建高水平社会主义市场经济体制,要坚持和完善社会主义____________制度,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,充分发挥________在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用。

1.市场角度:加快完善____________的市场化配置,加快完善主要由____________决定价格的机制,加快完善______________的市场环境,推动资源配置效益最大化和效率最优化,实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰的目标。

2.政府角度:破除体制机制弊端,建设现代化经济体系,调整优化政府机构职能,合理配置宏观管理部门职能,深入推进________,完善市场监管和执法体制,改革自然资源和生态环境管理体制,完善公共服务管理体制,强化事中事后监管,提高行政效率,全面提高政府效能,建设人民满意的________政府。

二、微观主体有活力1.企业内部:要合理分配收入,建立良好的__________________;建立和健全管理体制机制;培育有利于激发和保持活力的企业文化。

2.企业外部:具备____________的市场竞争秩序;降低企业税费负担,增强企业创新活力和投资积极性。

三、宏观经济治理体系健全目标优化、分工合理、高效协同的________________体系。

发挥国家发展规划的____________作用,加强财政政策和货币政策协调配合,着力扩大内需,增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用。

议题1:市场机制有效宏观调控有度[情境]建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求,意见明确加快建立健全统一的市场制度规则,打破地方保护和市场分割,打通制约经济循环的关键堵点,促进商品要素资源在更大范围内畅通流动,加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场,全面推动我国市场由大到强转变。

第一单元综合探究一【探究一】不能照搬政治制度的“飞来峰”曾有些人嚷嚷着要照搬西方的政治制度,他们把这座“飞来峰”描绘得完美无缺。

诚然,西方的一些基本政治制度,对于历史的进步也发挥过积极作用,也有进步性和开拓性,但是随着时代的进步,其局限性和种种弊端也日益显现。

近代以来,从洋务运动到戊戌变法,从君主立宪制到多党制,中国都探索尝试过,甚至想照搬西方政治制度的“飞来峰”,但都没有成功,都没能救中国于水火。

最终,中国共产党带领人民奋斗实践,确立了人民民主专政的国体和人民代表大会制度的政体。

请谈谈你对以上材料的看法。

【答案】①我们要看到西方政治制度既有历史的进步性,也有其局限性和种种弊端。

②设计和发展国家政治制度,既要充分吸纳、借鉴人类社会创造的政治文明成果,又要从我国的现实条件出发来创造性发展和完善。

③照搬照抄他国政治制度行不通,会导致“水土不服”。

设计和发展国家政治制度必须坚持从国情出发、从实际出发,不能割断历史而照搬照抄其他国家的政治制度。

【探究二】国家安全,人人有责当前,中国仍然面临多元复杂的安全威胁,遇到的外部阻力和挑战逐步增多。

生存安全问题和发展安全问题、传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织。

维护国家统一、维护领土完整、维护发展利益的任务艰巨繁重。

《中华人民共和国国家安全法》把每年4月15日定为“全民国家安全教育日”,要求将国家安全教育纳入国民教育体系和公务员教育培训体系,通过多种形式开展国家安全宣传教育活动,提升全社会的国家安全意识。

(1)国家安全表现在哪些方面?(2)为什么有必要开展国家安全主题教育活动?(3)请你就如何维护我国国家安全提出几点建议。

(开放性问题)【答案】(1)①国家安全是指国家政权、主权统一和领土完整,人民福祉、经济社会可持续发展和国家其他重大利益相对处于没有危险和不受内外威胁的状态,以及保障持续安全状态的能力。

②国家安全是民族复兴的根基,国家安全利益是国家的最高利益。

国家主权是国家安全的核心。

高一必修2《政治生活》第一单元综合探究《有序与无序的政治参与》教案[教学目标]知识目标:1、了解公民参与政治生活的重要内容和基本要求。

2、理解有序参与政治生活和无序参与政治生活的区别和不同后果。

3、理解公民有序参与政治的意义。

能力目标:1、让学生学会运用所学的理论知识和实际结合起来,培养学生理论联系实践的能力。

2、在亲身体验和讨论中认识到有序的与无序的政治参与的不同结果,增强学生有序参与政治生活的责任感和实际本领。

情感态度和价值观目标:1、珍惜自己所享有的政治参与权利,增强主人翁的意识。

2、增强政治参与的责任感和有序参与政治的意识。

[教学重点]有序与无序政治参与的不同结果[教学难点]践行体验有序参与政治生活的意义[教材内容分析]综合探究是对整个单元所学内容的综合运用,目的是训练学生运用所学知识、收集资料、比较、辨析等能力,形成正确的观点,提高学生的政治认同、理性精神、法治意识、公共参与等核心素养。

本课教材篇幅不大,内容不多,分为相关理论、相关研讨、践行体验三个环节。

相关理论是对前面所学理论的概括和延伸,也是本探究活动的理论准备,归纳了政治参与的主要内容、基本准则和基本要求,列出了“有序”和“无序”的问题。

相关研讨的主题就是“有序”、“无序”的不同后果,主要是通过正反两方面案例,分析比较,归纳出有序参与政治生活的意义和无序参与政治生活的后果。

最后践行体验通过设置校园政治生活,让学生制订一个“班长选举规则”,提高有序参与政治生活的能力,体验有序参与政治生活的意义,形成正确的政治价值观。

[教学过程和教学策略](课前布置预习,收集有序参与政治生活和无序参与政治生活的相关事例)一、创设情景,导入新课师:同学们,在前面我们学习了政治生活的重要内容,包括民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。

那么大家是否具有了一定的参与政治生活的能力?今天我们来考考大家。

同学们阅读教材31——32页内容事例二:《村委会主任选举前后》。

从驱除鞑虏到五族共和1教学目标1.通过分析历史地图及图片和回顾已学知识,了解中华民族发展历程,感受民族融合的历史发展趋势,回顾近代中国民族危机出现的过程和中国人民的抗争。

2.通过研读史料,理解“驱除鞑虏”出现的历史背景和从“驱除鞑虏”到“五族共和”转变的原因及影响,培养学生运用历史的、辩证的观点去分析历史现象和历史问题,提高学生的史料获取和分析能力。

3.在探究中增强学生的民族忧患意识,进一步认同民族精神,树立民族平等、民族团结的意识。

2学情分析九年级学生已经具有一定的知识储备和史料阅读分析能力,知道和了解了辛亥革命的基本史实,能够对史料进行基本的阅读分析,但学生的史料实证意识和史料搜集能力不足,因此在课堂教学中以提高史料自主阅读分析为主,注意提高学生史料实证意识。

3重点难点教学重点:中华民族“多元一体”的过程;从“驱除鞑虏”到“五族共和”转变的原因及影响教学难点:探究从“驱除鞑虏”到“五族共和”转变的原因及影响4教学过程4.1第二学时4.1.1教学活动活动1【导入】综合探究二导入:⑴你知道哪些代表中国的别称?⑵中国什么时候成为具有国家意义的名称?过渡:梁启超首次使用了“中华民族”一词,近代中国开始落后,中华民族面临严重危机。

只有回望中华民族“多元一体”形成的历程,才能理解从“驱除鞑虏”到“五族共和”的转变。

(一)回顾历史,感受多元一体1.根据年代尺和书本,说说中华民族的形成。

在长期的历史发展中,各少数民族与汉族相互交流会聚,不断融合,逐步形成和发展成为共同的中华民族。

2.结合书本知识,回顾中国古代历史,列举民族交流、融合的史实。

(在自主梳理的基础上,小组合作,相互补充)出示西汉、唐、南宋疆域图,让学生根据地图补充相关史实。

(西汉张骞出使西域,唐太宗被称为“天可汗”,宋与辽、西夏、金的战和等)设计意图:通过回顾八年级中国古代史中民族交流、融合的史实,了解中华民族形成过程,理解中华民族是由各民族共同缔造的。

从驱除鞑虏到五族共和1教学目标1、知道统一的多民族国家是中华各族人民共同缔造的;2、了解“驱逐鞑虏”出现的历史背景和社会背景;3、知道“五族共和”取代“驱逐鞑虏”的历史背景;2学情分析九年级学生已掌握一些历史与社会的基础知识与综合思维,对民族分布、民族关系有了一定的知识储备。

“民族思想”这个话题,相对比较抽象,学生有一定的学习兴趣,但对于民族思想的概念模糊,对于中国民族思想的演变过程不理解。

对历史人物的多元评价不一定能轻易接受。

3重点难点1、重点:中华民族的逐步形成的意义;2、难点:“五族共和”取代“驱逐鞑虏”的内涵;4教学过程4.1第一学时4.1.1教学活动活动1【导入】环节激趣质疑,歌曲导入学生活动:聆听歌曲《爱我中华》,感受我国是统一的多民族国家。

歌曲导入,能够激发学生的学习兴趣,将学生的注意力引到课堂上,进入本课的学习。

活动2【讲授】环节一、感受“多元一体”学生活动:阅读书本P23,了解中华民族形成的过程。

二、探究“驱除鞑虏”学生活动:1、回顾已学知识,梳理近代史上,列强入侵中国的史实。

2、了解近代人们为了救亡图存所做的努力。

3、理解同盟会的革命纲领,知道孙中山此时的民族观念的局限性。

三、走向“五族共和”学生活动:1、了解两面旗帜的变化,知道其中代表的意义。

2、思考:孙中山的思想观念为什么会发生变化?活动3【练习】环节1. 使“中国”成为具有近代意义的国家名称的是( )A.戊戌变法B.洋务运动C.辛亥革命D.新文化运动2.下列说法不正确的是( )A.清朝后期,列强入侵,民族危机极大地激发了民族意识的觉醒B.人们用“从多元走向一体”来形容中华民族的形成C.辛亥革命充分体现了民族平等的思想,促成现代中华民族观念的初步形成D.“五族共和”思想形成于魏晋南北朝时期3.第一次提出“五族共和”说法的是( )A.康有为B.谭嗣同C.孙中山D.梁启超4. “五族共和”的五族,除汉族外,还包括( )①壮族②满族③蒙古族④回族⑤藏族A.①②③④B.①②③⑤C.①②④⑤D.②③④⑤5.保国会成立于( )A.1895年B.1898年C.1901年D.1905年6.主张成立保国会的是( )A.洋务派B.革命派C.顽固派D.维新派7.1903—1904年入侵西藏,企图将西藏从中国分裂出去的是( )A.英国B.俄国C.日本D.法国8.认为“……在腐败的封建专制制度下,不仅满人为君主的清朝要反对,就算汉人为君主,也不能不革命”的是( )A.康有为B.梁启超C.孙中山D.李大钊活动4【作业】环节100多年前的辛亥革命是20世纪中国第一次历史性巨变。