四川平武县白马藏族传统村落评价指标体系探析

- 格式:pdf

- 大小:269.08 KB

- 文档页数:2

25藏羌地区的文旅融合与乡村振兴——以四川平武白马藏族非遗保护的实践为考察对象卢芳芳( 中国社科院民族学与人类学研究所 北京 100081)摘 要:以田野民族志深描四川平武白马藏族非物质文化遗产保护实践现状,观照政府行为、公益力量、村民态度的话语特点,展示全域旅游背景下藏羌区乡村振兴过程中,民族民间文化保护领域多方协商、互为主体、互为环境、互惠共生;政府、村民、公益(或学术界)三方主体性互补共存,这是当下藏羌区文旅融合与乡村振兴过程中的真实呈现。

关键词:藏羌;白马藏族;文旅融合;非遗保护分类号:G122 文献标识码:A 文章编号:2096-5621(2020)02-025-08收稿日期:2020-02-27基金项目:本文为中国社会科学院创新工程学科与工程项目“中国西南地区少数民族村落保护与区域发展影像民族志”(项目编号: 2019MZSCX007)系列论文。

作者简介:卢芳芳(1982-),女,山东省临沂市人。

中国社会科学院民族学与人类学研究所铸牢中华民族共同体意识研究基地助 理研究员、影视人类学研究室助理研究员。

研究方向:艺术人类学、民族民间文化传承。

一、问题的提出:来自工作中的思索平武县地处川西,古代氐羌地,今为藏羌区,位于藏彝走廊东北边缘,自古以来,是藏羌等民族迁徙与聚居之地。

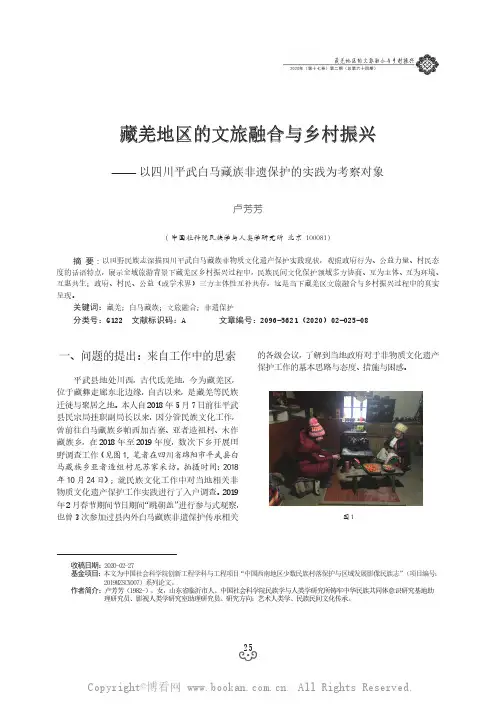

本人自2018年5月7日前往平武县民宗局挂职副局长以来,因分管民族文化工作,曾前往白马藏族乡帕西加古寨、亚者造祖村、木作藏族乡,在2018年至2019年度,数次下乡开展田野调查工作(见图1,笔者在四川省绵阳市平武县白马藏族乡亚者造组村尼苏家采访。

拍摄时间:2018年10月24日);就民族文化工作中对当地相关非物质文化遗产保护工作实践进行了入户调查。

2019年2月春节期间节日期间“跳朝盖”进行参与式观察,也曾3次参加过县内外白马藏族非遗保护传承相关的各级会议,了解到当地政府对于非物质文化遗产保护工作的基本思路与态度、措施与困惑。

2014年10月下半月刊城市旅游规划旅游对族群传统文化的影响犹如一把“双刃剑”,旅游开发在给当地社会带来丰厚物质财富的同时,也需要唤醒当地居民和政府对民族传统文化的保护意识,我们不能以牺牲环境、传统文化为代价来换取经济GDP 的增长。

如何寻求旅游发展与族群传统文化保护之间的平衡,成为本文的研究重点。

白马藏族作为一支不到3万人的小族群,主要分布在四川平武、松潘、九寨沟县和甘肃省文县的两省四县交界处的高山沟谷中。

本文中所提到的白马藏族属于四川省绵阳市平武县白马藏族乡的一支白马藏族,旨在以其为对象,探究民族旅游发展中对小族群传统文化的挖掘、保护与传承。

平武县白马藏族乡地处平武县西北边陲、九寨环线东段,夺补河流经全境。

它北与九寨沟县勿角乡、马家乡、“童话世界”九寨沟接壤,南与平武县木座藏族乡、黄羊关藏族乡相邻,东与甘肃省文县铁楼乡交界。

乡境内平均海拔2200——2700米,年平均气温8—12摄氏度,全年无霜期短、日照时间长、昼夜温差大、年积温低,属典型高寒冷低温带生态气候,降水丰沛,水能资源蕴藏量大。

目前已由华能集团开发修建一库四级电站。

全乡幅原面积715平方公里(含王朗自然保护区),耕地面积526.8亩,林地总面积70848亩。

全乡辖4个行政村、15个村民小组,全乡共411户,总人口1523人(其中农业人口1465人),主要经济来源以旅游业为主,种养业为辅。

一、对白马藏族传统文化中物质文化的概述(一)生产方式和饮食文化特殊的地理地貌,让白马藏人养成了喜食麦类,偏爱饮酒的习惯。

白马藏族的传统农作物主要集中在小麦、青稞、燕麦、荞麦、土豆和玉米等,以麦类为主,经济林木很少,副业为养蜂、采药、养猪和牧羊牛等。

白马藏族不同于传统意义上的藏族,不吃藏族的酥油及其他奶制品,不吃生肉。

此外,他们不喝藏族的砖茶,爱喝汉族的清茶,男女都爱吸兰花烟。

此外,白马藏人好饮酒,爱好饮青稞酿成的咂酒,或蜂蜜浸泡而成的蜂糖酒。

(二)建筑文化传统白马藏族的单体建筑在纵向上都划分为两层。

浅析平武白马藏族村寨的民俗旅游作者:马伊斌来源:《旅游纵览·行业版》2013年第01期摘要:民俗文化旅游是当今旅游市场的朝阳项目,民族村寨则是民俗文化旅游的重要组成部分。

文章以白马藏族为背景,分析了四川平武白马藏族村寨的旅游发展,对其在旅游发展中存在的一些问题,给予了自己的建议和想法。

关键词:平武;白马藏族村寨;民俗旅游随着人们物质生活水平的提高,对于自己精神世界的需求也越来越高了。

旅游作为当今大众的主要休闲方式,大众的消费需求和消费模式已经发生了变化。

单纯的休闲观光旅游已经不能满足游客需求,游客更感兴趣的是对异质文化的猎奇。

游客的消费也就趋向审美和文化,游客对于文化含量高的旅游产品需求增加,带动了文化旅游市场的蓬勃发展。

作为文化旅游子类之一的民族旅游,是增长最快的旅游项目。

少数民族风格迥异,特色鲜明的文化,迎合了游客求知、求新、求异、求同的心理。

白马藏族村寨具有深厚的文化底蕴,自古以来都是氐羌系少数民族聚居区。

这些得天独厚的优势,为白马藏族村寨的民族旅游蓬勃发展注入了催化剂。

被全球化背景下的民族旅游热浪席卷后,原本平静的少数民族地区不免产生涟漪。

民族旅游给少数民族带来的影响,有积极的也有消极的。

简单来说,少数民族地区为了满足民族旅游的要求,加强软件、硬件设施建设,随着民族旅游的发展带动当地经济收入增加。

产生投资-获益的效益循环。

但是,民族地区在产生利益的光环背后,也出现了严重的问题,如旅游与族群认同等问题。

一. 白马藏族介绍(一)族源探析白马藏人,亦称白马人、白马氏,属于藏族的一个分支。

主要居住在四川和甘肃两省,其中四川的平武、九寨沟和甘肃陇南的文县等地是白马藏人聚居的地方。

“白马”是藏语词汇,其汉语意思是“藏族的兵”。

关于白马藏族的族源,白马人信服的说法是,自己是唐朝吐蕃守边军队的后裔。

公元6世纪,唐朝军队与东征的吐蕃王朝激战与今天的九寨沟一带,结果唐朝军队战败。

获胜的吐蕃军队便留守此地,一直到吐蕃王朝的东征结束,这只留守九寨沟的吐蕃军队也没有收到班师回朝的命令,于是这只军队便定居在这里,靠农耕和狩猎生活,并且给子起名“白马”,为了铭记自己藏族士兵的身份。

传统村落评价指标体系首先,人文历史价值。

传统村落是我国古代文明和传统文化的重要承载者,具有丰富的人文历史价值。

因此,评价指标体系中应包括对村落历史文化底蕴、传统建筑、古代遗址等方面的评价。

评价指标可以包括历史文化遗产的数量、保存状况、价值等,建筑风格的独特性、传世性、艺术价值等。

其次,自然生态价值。

传统村落通常处于自然环境优美的地方,有着丰富的自然资源和生态环境。

评价指标体系中应包括对村落自然资源的保护状况、生态环境的质量、生物多样性等方面的评价。

评价指标可以包括水质、空气质量、灌溉水源、生态环境保护程度等。

再次,经济发展价值。

传统村落的经济发展是实现可持续发展的重要手段之一、评价指标体系中应包括对村落经济基础设施、产业发展、就业机会等方面的评价。

评价指标可以包括道路、供水、供电、通信等基础设施的完备性、村民收入水平、村落产业发展状况、旅游业发展情况等。

最后,社会文化价值。

传统村落是文化传承和社会参与的重要场所。

评价指标体系中应包括对村落社会文化建设、社会服务、社会组织参与等方面的评价。

评价指标可以包括文化活动的举办情况、社会服务设施的健全性、社会组织的活跃程度等。

以上是传统村落评价指标体系的主要内容,通过对这些方面的评价,可以全面、客观地了解村落的现状和潜力,并为相关决策提供有力支持。

评价指标体系的制定应根据各个村落的特点和实际情况来确定,以保证评价结果的准确性和实用性。

同时,评价指标体系应具备可操作性和可比性,以便对不同村落进行横向和纵向比较和评价。

传统村落评价指标体系传统村落评价指标体系是为了对传统村落进行全面评价和综合提升而设计的一套指标体系。

评价指标体系的设计应包括环境保护、文化传承、经济发展和社区建设等多个方面。

下面将详细介绍传统村落评价指标体系的主要内容。

一、环境保护类指标1.自然景观保护:评估传统村落周边的自然景观状况,包括土地利用状况、植被覆盖率、水域保护等。

2.文物保护:评估传统村落内文物建筑和遗址的保护状况,包括修复和保养状态、灾害风险等。

3.生态环境改善:评估传统村落内的污染物排放情况、垃圾处理情况、水质状况等,以及相关的环境治理措施。

4.生态旅游规划:评估传统村落周边生态旅游资源的规划和开发状况,包括旅游设施建设、游客流量控制等。

二、文化传承类指标1.历史文化价值:评估传统村落的历史文化价值,包括建筑风格、传统手工艺、民俗活动等方面。

2.传统建筑保护:评估传统村落内传统建筑的保护状况,包括建筑结构、建筑材料的保存情况和修缮质量等。

3.文化活动组织:评估传统村落内开展的文化活动的丰富程度和传承效果,包括传统节日、手工艺培训等。

4.传统文化教育:评估传统村落内传统文化教育的开展情况,包括传统技艺传承学校、传统文化展览等。

三、经济发展类指标1.农产品生产:评估传统村落内农产品的生产规模和质量,包括农田利用率、农产品品质等。

2.乡村产业发展:评估传统村落内乡村产业的发展状况,包括农产品加工、农村旅游等方面。

3.农民收入情况:评估传统村落内农民的收入水平,包括农民就业情况、农民工收入等。

4.就业机会:评估传统村落内的就业机会情况,包括农村企业、乡村旅游、农产品加工等方面。

四、社区建设类指标1.社区管理机构:评估传统村落内社区管理机构的设置和运行状况。

2.社区服务设施:评估传统村落内的教育、医疗、交通等社区服务设施的完善程度。

3.社区活动组织:评估传统村落社区内开展的社区活动的丰富程度和社区居民参与程度。

4.居民生活质量:评估传统村落社区居民的生活质量,包括居民收入、居民住房状况等。

【内容】:在火溪河,本想做一下关于“白马藏族”的功课,没想惹出来一个大话题:中国的少数民族究竟有多少个?56个民族的结论从何而来?白马藏族就是处于灰色地带(指族源划分不清,地跨不同行政区域的少数民族)的一个典型民族。

延宕逾40年的民族识别,今日已鲜少人知。

在“56个民族56支花”的歌声中,戛然而止。

川北,平武,南坪,以及甘肃的文县,最新估计约有2万多人口的白马人,平武县境内大约有四千余人。

在全国,四千是小分子一个,目前,中国还尚有70多万待识别的民族人口的大分母呢。

白马人的问题,并非个案。

与西方大多由单一民族构成的民族国家不同,中国自古以来民族混居杂处,难以细分。

鉴于此,1953年大陆第一次人口普查,要求按“名从主人”原则,让各民族自报族称,令人始料未及的是,全国自报登记下来的民族名称逾400种!仅云南,便有260多种民族。

不成了“400多个民族400多支花”?男女老少都戴帽白马藏族的来由和族属问题,是学术界一直争议关注的话题,1978年,学者费孝通专程赶赴平武研究白马藏人,对他们的族属提出疑问,他考证贝不是藏族,贝就是贝,是氐人的后裔,为此,四川民族研究所于1980年编印了《白马藏人族属问题讨论案》,以后却沉寂下来。

据平武县政府官员说,解放后白马人就被视为藏族的分支,称白马藏族,如果重新讨论其族属问题,无疑会引起很多麻烦,所以尽管他们的习俗、宗教、文化都与藏族不同,但仍然把他们视为藏族的一支。

山清水秀,外人难以打扰的地方其实,民族识别1986年已至落幕,国家民委向中央报告称,我国民族识别的任务在五十年代已基本完成,更改民族成分的问题,现已基本解决。

对待定民族识别问题,亦提出了处理原则,对于相互近似的民族集团,尽可能地相互合为一体,认定为同一民族。

图文来源:新浪博主共乐壶天有文献说,1951年的川北行政会议,协商决定将四川南坪、平武、甘肃文县一带的少数民族都归了藏族,因为他们一部分会说藏话,与当地藏族人也有来往,加上那时人们的民族意识也不强,稀里糊涂地就定了。

关于平武白马藏族民俗文化的几点思考民俗文化,是依附人们的生活、习惯、情感与信仰而产生的文化,具有集体性,是增强民族认同、强化民族精神、塑造民族品格最重要的内在推动力。

我国各族人民在长期生产生活实践中创造的丰富多彩的民间民俗文化,是中华民族智慧与文明的结晶,是联接民族情感的纽带和维系国家统一的基础。

挖掘、传承、保护和利用好这些民间民俗文化,对落实科学发展观,实现经济社会的全面、协调、可持续发展具有重要意义。

一、白马藏族民俗文化现状白马藏族集中分布在两省三县:甘肃省最南部的文县,集中分布在铁楼乡,有七八千人;四川省九寨沟县有七八千人,住在下塘,集中于勿角、双河、马家一带;另外就是平武县涪江上游地区白马河流域,据2009年统计有六千多人,集中分布在白马、木座、木皮和黄羊四个乡。

两省三县中,民俗文化保留比较全面而又完整的是平武。

平武县白马藏族具有民族特色的民俗文化内容相当丰富,大致分为三类:一是民间神话故事、口头文学、民歌、舞蹈等文学艺术,二是织麻布、织腰带、擀毡帽、制作咂酒等生活习俗,三是宗教祭祀、丧葬习俗、礼仪节庆等人生礼俗。

这些民俗文化是白马民族传统文化的重要组成部分,是白马藏人异常宝贵的精神财富。

但随着我国现代化建设的加速和文化标准化、环境恶化、旅游业畸形发展等因素的影响,这些民族传统文化渐渐失去了原有的存在土壤和社会环境,一大批民俗文化遗产正在加速消失。

2009年,绵阳市对全市非物质文化遗产作了调查与统计,结果显示白马27项民俗文化中,有13项处于濒危状态,比例接近50%;而还有一些正处于演变之中。

最明显的例子,便是白马藏服的款式、白马藏人的语言以白马藏歌藏舞中,过多的融入了外来元素,甚至发生着根本性的转化;自然崇拜和原始信仰受到外来宗教的严重冲击,有被快速替代的趋势;居室和生活习俗汉化异常严重,许多村寨只有在白马藏人节庆期间才能看到传统民俗,而平时已与汉民无别。

宏观地观察,整个白马藏人传统民俗文化向外来文化的趋同正在加剧。

传统村落评价指标体系

传统村落是我国乡村文化的重要组成部分,具有独特的历史、文化和

建筑风貌。

对于评价传统村落的保护和发展情况,需要建立一套科学合理

的评价指标体系。

下面将介绍一些常用的传统村落评价指标。

一、历史价值评价指标

1.历史建筑保护情况:评估传统村落中的历史建筑是否得到了适当的

保护,包括建筑的原始性、完整性和局部修缮情况。

2.历史人文价值:评估传统村落中的历史人文遗存,如文化节庆活动、传统习俗以及村落的历史人物等,体现了传统村落的独特文化。

二、保护措施评价指标

1.规划管理:评估传统村落是否拥有适宜的规划管理制度,包括村庄

规划、村规民约等,以及相关的监督机制。

2.整体性保护:评估传统村落是否得到了整体性的保护,包括环境整治、水系保护、道路修缮等方面,体现了对整体村落特征的保护。

3.民居保护:评估传统村落中的民居建筑是否得到了适当的维护和保护,包括修缮情况、用材情况、建筑风格等。

三、可持续发展评价指标

1.生态环境:评估传统村落中的生态环境状况,包括水质、空气质量、生物多样性等情况,反映了传统村落的可持续发展能力。

2.经济发展:评估传统村落的经济发展情况,包括农业生产、旅游业

发展等方面,反映了传统村落的经济活力。

3.社会文化发展:评估传统村落的社会文化发展状况,包括教育、医疗、文化活动等方面,反映了传统村落的社会发展水平。

综上所述,传统村落评价指标体系涵盖了历史价值评价、保护措施评价和可持续发展评价三个方面。

通过科学合理的评价指标体系,可以客观评估传统村落的保护和发展情况,为传统村落的保护工作提供科学依据,推动传统村落的可持续发展。

传统村落评价认定指标体系传统村落评价认定指标体系主要包括以下几个方面:1.历史文化价值:评价传统村落的历史文化价值主要从村落的历史渊源、建筑风格、传统产业、民间艺术等方面进行考量,评估村落对于地方文化传承的重要性。

2.生态环境保护:评价传统村落的生态环境保护主要从水资源的保护、土壤保护、植被保护等方面进行考量,评估村落的生态环境状况和对于自然资源的利用程度,保护措施是否得力。

3.社会经济发展:评价传统村落的社会经济发展主要从农产品生产、乡村旅游、文化创意产业等方面进行考量,评估村落的经济活力和发展潜力,促进村民增收和村落可持续发展。

4.公共设施配套:评价传统村落的公共设施配套主要从交通运输、教育、医疗、出行便利等方面进行考量,评估村落的基础设施建设和便民程度,提高村民生活品质和幸福感。

5.社会管理与组织:评价传统村落的社会管理与组织主要从村民自治、文化保护、社区服务等方面进行考量,评估村民的组织能力和对于传统文化的保护意识,提高村落的管理水平和社会和谐度。

以上是传统村落评价认定指标体系的一些主要内容,通过科学合理的评价体系,可以提供给相关部门和社会公众一个客观全面的评估结果,为传统村落的保护和发展提供有力的支持。

传统村落是中国丰富多样的乡村文化遗产,有着悠久的历史和独特的风貌,是我们宝贵的文化资源。

为了保护和传承传统村落的价值,评价认定指标体系是一项重要的工作。

下面将进一步探讨与传统村落相关的评价认定指标体系。

1. 历史文化价值是传统村落评价认定的核心因素之一。

传统村落承载着悠久的历史和丰富的文化,评估其历史文化价值,需要考察村落的渊源、传统建筑、文物古迹等。

村落的渊源与文化背景反映了其在历史变迁中的地位和作用,传统建筑体现了当地的建筑风格、构造技术和村落居民的生活方式,古迹则展示了村落的历史变迁和乡土文化的传承。

2. 生态环境保护是传统村落评价认定的重要指标。

传统村落通常位于自然环境较为优美的地区,具备自然资源丰富和生态系统完整的特点。

平武县传统村落空间格局特征及影响因素分析摘要:通过ArcGIS10.5,运用空间分析法从自然条件、区位条件、社会条件等方面对绵阳市平武县传统村落的空间格局特征及影响因素进行分析评估。

关键词:平武县传统村落空间格局 GIS引言:传统村落是我国数千年来农耕文明史最重要的历史文化遗存,不仅有着深厚的历史价值、文化价值、科研价值及经济价值,同时保持着活态的文化传承和内涵。

然而,随着城市化的高速推进和工业化的快速发展,我国许多传统村落遭到不可挽回的损坏,已引起了学术界和民间的广泛关注。

1、研究范围、研究区概况及数据源1.1研究范围本次研究区域为绵阳平武县(图1),包括亚者造祖村、民族村等9个村。

分为三个传统藏族村落、三个传统羌族村落、三个传统汉族村落。

1.2研究区概况1.2.1地理、气候条件平武县位于四川盆地西北部,青藏高原向盆地过渡边缘地带,涪江的上游地区。

辖区地势西北高、东南低,高差近5000米。

低山河谷地带属亚热带山地湿润性季风气候,低中山地带属山地温暖带气候,中山地带属寒温带气候,高山地带属亚严寒带气候,极高山地带属寒带气候。

县境内气候温和,雨量充沛、日照充足,四季分明,具有多云少雾、阴天多的特点[1]。

1.2.2 民族文化截至目前,全县共有汉、藏、回、羌、高山族等12个民族。

其中最具特色的就是白马藏族。

白马藏族是历史上白马番人的后裔,集中分布在四川和甘肃交界的摩天岭山脉的南北两侧[2]。

白马藏人以宗族为单位聚居在一起,形成连片村寨,饮食以燕麦、洋芋、荞子、青稞等杂粮为主,有尊狗的习俗。

1.2.3 社会概况平武县,绵阳市辖境最北端的一个县,1990年共辖6个区,39个乡(其中5个藏族乡),1个乡级镇,250个行政村,9个城镇居民委员会[3]。

本次搜集了自1949年至2010年第六次人口普查、2020年平武县的人口数量,从表格可以看出自1990年以后,平武县人数呈现慢增长的状态,随着城镇化的发展和交通的发达,在2010年,人数开始减少,人们逐渐离开自己居住的乡村,乡村的人气和味道逐渐变淡(表1)[4]。

ACADEMIC RESEARCH|学术研究千年古老部族——白马藏族世居“藏彝走廊”东北部,历史上的“氐羌地”。

在地理上,位于陇蜀之间的白马山地区,岷山主峰雪宝顶东侧的高山峡谷中,也是白水江与涪江的发源地。

在政治区划上,白马藏族主要分布在甘肃文县、四川平武、松潘、九寨沟县境内。

其中,文县铁楼藏族乡白马人口最多,占36%。

[1~2]白马藏族虽因地缘关系被划为藏族,但其语言、服饰、民俗风情和宗教信仰独树一帜,民风淳朴,文化深厚,其民居建筑也独具特色。

铁楼藏族乡是文县西南部四大边寨之一,聚落分布在白马河流域,属中高山地和河川谷地地貌类型,海拔在1 600 m左右,地震活动频繁,为亚热带北缘山地气候类型,冬暖夏凉,年平均气温5~15 ℃,降水量为400~1 000 mm。

这里是白水江自然保护区的核心区域,森林茂密,动植物资源丰富。

闭塞的环境和独特的地貌、气候,以及丰富的自然资源和深厚的文化构成当地民居建筑的地域文脉(图1)。

一、典型村寨民居现状分析笔者和小组成员走访调研了铁楼藏族乡多个村寨,选取强曲村、案板地社、草河坝村三个发展程度、聚落特征、民居营建模式不同的村寨,并选定其中具有演绎关系的典型民居为研究对象(表1)。

强曲村交通极不便利,建设水平低,保留了几栋近百年的典型传统民居,这些是铁楼藏族乡几个村寨中现存年代最久远,且集中分布的传统民居,极具研究价值。

这些传统民居均为穿斗式木构架结构的两坡青瓦顶木楼,俗称“杉板房”,采用本土材料营建,为半开敞院落的独栋民居。

案板地社紧邻以神瀑、神泉、云瀑寺为依托的石门沟景区,交通较便利,民居为汶川地震后,政府资助每户2万元并给予3万元无息贷款统一修复建设的,风貌单一。

民居统一用材、统一色调,合院式,有正房、耳房和厢房。

正房虽也是穿斗式木构架结构的青瓦楼房,但墙体材料完全被砖和水泥替代。

草河坝村交通较便利,依托民俗旅游,建设程度最高并分区建设,民居沿白马河与497乡道线性分布,类型多样。

传统村落评价认定指标体系传统村落评价认定指标体系,它是对传统村落的各项要素进行系统评价和认定的一种指标体系。

该体系主要包括传统村落的历史文化传承、自然生态环境、社会经济发展、村落规划设计、村民生活保障等方面的指标。

下面将从这几个方面详细介绍传统村落评价认定指标体系。

首先是历史文化传承方面的指标。

传统村落作为历史的见证者和文化的传承者,其历史文化价值是评价的重要标准。

其中包括村落历史沿革、历史建筑的保存情况、文物保护等指标。

村落的历史沿革要能够清晰地追溯到古代,并且有较为完整的文物和历史建筑保存下来,这能够证明村落的历史文化价值。

此外,村落还应该有完善的文物保护措施,能够有效地保护历史文化遗产。

其次是自然生态环境方面的指标。

传统村落作为自然环境的一部分,其自然生态环境的保护对于评价认定也是非常重要的。

这包括村落周边的自然风貌、植被覆盖率、水源保护、生物多样性等指标。

传统村落应该保持原始的自然景观,不受人为破坏,能够提供健康的生态环境给居民和游客。

此外,村落应该有完善的水源保护措施,确保居民和游客的用水安全,同时也要保护村落周边的生物多样性,尽量减少对生态环境的破坏。

最后是村落规划设计和村民生活保障方面的指标。

传统村落的规划设计应该符合传统建筑风格和环境要求,同时也要满足居民的日常生活需求。

这包括村落的道路交通、水电供应、垃圾处理等基础设施建设情况和村落的居住环境、社区服务等方面的指标。

村落的道路交通要便利,能够满足居民的出行需求。

水电供应和垃圾处理要有良好的设施和管理措施,确保居民的日常生活需求。

另外,村落应该提供良好的居住环境和社区服务,满足居民的需求。

综上所述,传统村落评价认定指标体系是对传统村落的综合评价和认定的一个指标体系,其指标主要包括传统村落的历史文化传承、自然生态环境、社会经济发展、村落规划设计、村民生活保障等方面的指标。

通过对这些指标的评估,可以更好地认定传统村落的价值和发展方向,促进传统村落的保护和可持续发展。

四川平武县白马藏族传统村落评价指标体系探析摘要:以现有国家指标体系为指导,在实地调研的基础上,针对白马藏族传统村落共性和个性,调整现有评价体系中的评价因子,增加了地域性评价指标,以期对白马藏族传统村落申报和后期村落的保护发展提供一定的参考依据。

关键词:白马藏族;传统村落;评价指标体系;平武县1 引言传统村落是指形成时间较早,拥有丰富传统资源和较高价值的村落。

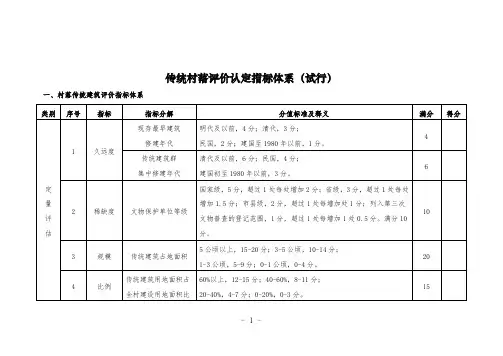

从2012年国家制定了《传统村落评价认定指标体系(试行)》标准起,从2012年~2019年已经指导5批共6617个传统村落的申报工作,承载着丰富历史文化的传统村落的消亡趋势得到了有效遏制。

2 平武县白马藏族传统村落调研分析四川绵阳市平武县是中国非物质文化遗产教育基地,其历史文化、民俗风情积淀丰厚,非物质文化遗产可研价值极高,平武县白马藏族传统村落在我国极具代表性,具有突出的地域特色和文化价值。

作者通过对平武县白马藏族传统村落进行实地调研分析,总结传统村落共性与个性,便于后文指标体系的修正奠定基础。

2.1 传统建筑平武县白马藏族村落建造历史悠久,大多产生于元代以前,少量产生于明清时代。

传统建筑大多坐南朝北,呈阶梯式簇团状分布在道路的两侧,以便于通风采光,同时簇团状又能减少热量的散发,抵御冬季的严寒。

建筑选材多使用乡土材料,村落原始建筑形式多采用板屋土墙杉板房,房屋框架以木制穿斗式结构为主,用加入木枝和植物纤维等的混合泥土来建造墙壁,用当地的毛石来堆砌地基和加固墙体下部[1]。

建筑有白毡帽和白鸡作装饰,建筑整体非常具有民族和地域特色。

2.2 村落选址与布局白马藏族村落多位于岷山深处的高寒山区河谷地区,村落选址依山傍水,追求人与自然的和谐相处。

白马人最为信奉山神,山神居住的地方就是神山,任何人不得动神山的一草一木,不得猎取神山上的动物[2],因此,村落附近的自然环境保持的非常原始和生态。

村落在选址之初就考虑到生产生活问题,山上的环境适宜建造依山错落有序布置的房屋,山下平缓地区预留作为农作物生产地区,同时在自家房屋附近预留空地种植果蔬,最大限度地发挥土地的利用效率。

白马藏族传统村落空间构成及营建策略解析——以平武县白马藏族乡伊瓦岱惹村为例The Spatial Pattern and Distribution Characteristics of Baima Tibetan Traditional Village: A Case Study of Yiwa Daire Village Based in Baima Tibetan Township, Pingwu CountyH 林么VLIU Peng, ZHANG Qun, WEI Youman, H E Lintai 刘鹏,张群,魏友赳,摘要:内马藏族是处千低温高寒山地气候环墳中晒興欐 少数民族小族群;为了理解其生存环境及生活方式,选 取四川辑平武县ft 马藏族乡伊瓦岱惹村为典型研究对 象,从居住生活空间、盥产作迦空间、公共交往空间、 宗教祭祀空间4个方面对村鸽空间构成进行解折,IH 纳总 洁n 多功能复合状态下的ft 鸽空间特证及极致k•坏境下的荇方式;从r f r i 对卩丨1丨藏族泠统村落的保作及发展 研究提供必要的基础资料A b s t ra c t :B a im a T ib e ta n is a typical m in o rit y e th n ic g ro u p in the c lim a tic e n v ir o n m e n t o f lo w te m p e ra tu re a n d cold m o u n ta in. In o rd e r to u n d e rsta n d th e ir liv in g e n v iro n m e n t a n d lif e s t y le , t h e Y iw a D a ir e V ill a g e o f B a im a T ib e t a n T o w n sh ip , P in g w uC o u n ty, S ic h u a n P ro vin c e is selected a s a typical research object. F r o m the liv in g space, p ro d u c tio n sp ace, p u b lic c o m m u n ic a t io n s p a c e a n d r e lig io u s rit u a l s p a c e to a n a ly s e t h e c o m p o s i t i o n o f t h e v il la g e sp ac e , su m m a ris e the ch aracte ristics o f th e village space u n d e r the m u lt i-fu n c tio n a l p a tte rn state a n d the c o n s t r u c t io n m o d e u n d e r th e e x t re m e c lim a te e n v ir o n m e n t ; t h u s p r o v id in g th e n e c e ss a r y b a sic in f o r m a t io n fo r th e p re se rv a t io n a n d d e ve lo p m e n t o f the trad itio n a l villages o f B a im a T ib e ta n s.关键ri 乌藏族,传统村鸽,空间构成及营.功能y 合空间K e y w o r d s : B a im a T ib e t a n , t r a d it io n a l v illa g e , s p a t ia l c o m p o sitio n a n d d istrib u tio n , fu n c tio n a l c o m p o site space‘: :: 51678466 i杰出身•科学玆金(项目编51428503 i1研究背景白马藏族早期独立、封闭的生活状态形成了极具 特色的民族文化及村落、建筑风貌,被iA 为是汉藏边缘 地带保留下来的一个珍贵的民族“活化石” m 。

四川平武县白马藏族传统村落评价指标体系探析

发表时间:2019-07-23T16:17:01.090Z 来源:《基层建设》2019年第13期作者:余春花[导读] 摘要:以现有国家指标体系为指导,在实地调研的基础上,针对白马藏族传统村落共性和个性,调整现有评价体系中的评价因子,增加了地域性评价指标,以期对白马藏族传统村落申报和后期村落的保护发展提供一定的参考依据。

绵阳师范学院城乡建设与规划学院四川绵阳 621000摘要:以现有国家指标体系为指导,在实地调研的基础上,针对白马藏族传统村落共性和个性,调整现有评价体系中的评价因子,增加了地域性评价指标,以期对白马藏族传统村落申报和后期村落的保护发展提供一定的参考依据。

关键词:白马藏族;传统村落;评价指标体系;平武县 1 引言

传统村落是指形成时间较早,拥有丰富传统资源和较高价值的村落。

从2012年国家制定了《传统村落评价认定指标体系(试行)》标准起,从2012年~2019年已经指导5批共6617个传统村落的申报工作,承载着丰富历史文化的传统村落的消亡趋势得到了有效遏制。

2 平武县白马藏族传统村落调研分析

四川绵阳市平武县是中国非物质文化遗产教育基地,其历史文化、民俗风情积淀丰厚,非物质文化遗产可研价值极高,平武县白马藏族传统村落在我国极具代表性,具有突出的地域特色和文化价值。

作者通过对平武县白马藏族传统村落进行实地调研分析,总结传统村落共性与个性,便于后文指标体系的修正奠定基础。

2.1 传统建筑

平武县白马藏族村落建造历史悠久,大多产生于元代以前,少量产生于明清时代。

传统建筑大多坐南朝北,呈阶梯式簇团状分布在道路的两侧,以便于通风采光,同时簇团状又能减少热量的散发,抵御冬季的严寒。

建筑选材多使用乡土材料,村落原始建筑形式多采用板屋土墙杉板房,房屋框架以木制穿斗式结构为主,用加入木枝和植物纤维等的混合泥土来建造墙壁,用当地的毛石来堆砌地基和加固墙体下部[1]。

建筑有白毡帽和白鸡作装饰,建筑整体非常具有民族和地域特色。

2.2 村落选址与布局

白马藏族村落多位于岷山深处的高寒山区河谷地区,村落选址依山傍水,追求人与自然的和谐相处。

白马人最为信奉山神,山神居住的地方就是神山,任何人不得动神山的一草一木,不得猎取神山上的动物[2],因此,村落附近的自然环境保持的非常原始和生态。

村落在选址之初就考虑到生产生活问题,山上的环境适宜建造依山错落有序布置的房屋,山下平缓地区预留作为农作物生产地区,同时在自家房屋附近预留空地种植果蔬,最大限度地发挥土地的利用效率。

2.3非物质文化遗产

白马藏族非物质文化遗产内容非常丰富,大致分为三类:舞蹈、神话故事、名歌等文学艺术,物品编织、擀毡帽、饮砸酒等生活习俗,宗教祭祀、丧葬习俗、礼仪节庆等人生礼俗[3],这些民俗文化是白马藏族文化的重要组成部分,更是他们宝贵的精神财富。

最具代表性的非遗是拟兽舞蹈,其中“跳槽盖”已被列为国家非遗。

2.4历史环境要素

历史环境要素能反映村落历史风貌,是构成村落特征的重要要素,如塔桥亭阁、井泉沟渠、碑幢刻石、古树名木以及传统产业遗存等。

白马藏族位于高寒山区,历史环境要素多以碑刻、塔桥、古树名木和历史遗存的日常生活生产设施为主。

3 现有评价指标体系分析

3.1 缺少地域性价值指导

现有指标体系使用对象是全国范围的传统村落,没有考虑地区和不同文化背景的影响,并且不同地方类型的传统村落差异非常大,统一的评价标准会造成地域性特色的丧失和加大评价误差。

3.2部分指标定义不明确

对部分专业性较强的指标没有明确的定义,对于专业知识较弱的评估者来说,会造成指标认识上的误解,导致评价结果出现较大误差。

3.3评价指标不完善

有的量化指标主观性太强,并且分值跨度较大;有的定性指标占比过大[4];有的对于评估人专业素养要求较高,但是现实工作中很多基层调查人员并不具备扎实的专业知识,种种原因会使得最终的评价结果偏离科学性,产生较大误差。

4.平武县白马藏族传统村落评价指标体系修正 4.1评价因子选取

在现有指标体系的基础上结合平武县传统村落地域特色,将指标体系分为3层,分别是目标层(An)、评价准则层(Bn)、评价因子层(Cn)[5]。

其中目标层A1为平武县白马藏族传统村落评价指标体系,准则层为村落传统建筑评价、村落选址与布局评价、传统民俗文化评价和历史环境要素评价四个方面,确定 A1-Bn层的框架,由此确定因子层Cn各要素(如表1)。

表1 平武县白马藏族传统村落评价指标体系。