中西建筑文化对比 PPT

- 格式:ppt

- 大小:4.86 MB

- 文档页数:6

中外建筑文化差异建筑是一门综合性的艺术,是一部凝固的史诗。

无论古今中外,建筑都是人类物质文明和精神文明的一种空间文化形态。

建筑表达着一定的人生观、宇宙观、审美观,因而既是时代特征的综合反映,也是民族文化的集中表达。

由于中国和西方国家文化背景的不同,因而使中西方的建筑艺术风格存在着重大差异。

一、材料的差异材料是建筑的根本素质。

各民族、时代建筑的反差,往往也是从不同材料起步。

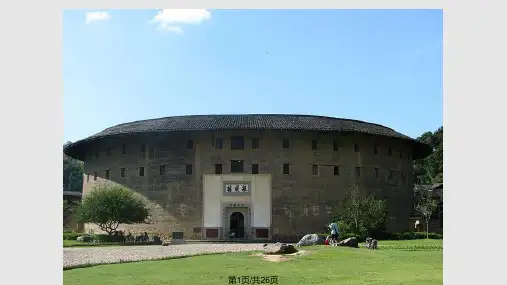

中国古建筑从历史上的皇家宫殿建筑群到名不见经传的寻常百姓所居,一律都是土木的“世界〞。

以土木为材,决定了中国建筑技术、结构的开展方向。

以土木为材,墙只成为划分空间的一种手段,一般不用于承重。

而以木构架为主要结构方式,并创造了与木构架相应的平面与建筑立面外观。

这种以土木为材的建筑从中国原始社会末期起,一脉相承,并影响了日本、朝鲜等邻国的建筑风貌。

西方古代建筑那么多以石料砌筑。

古希腊的大量神庙,是石造的;古罗马的大量神庙以及广场等世俗类建筑,是石造的;一直到文艺复兴、17世纪古典主义建筑、18世纪的宫殿及宗教建筑,其主要形式也都是石结构的。

中西建筑材料的不同,带来了审美上的差异。

一般而言,以土木为材的中国建筑质地熟软而自然,可塑性强,质感自然而优美;以石为材的欧洲建筑质地坚硬、沉重而可塑性弱,在质地上阳刚气十足。

二、建筑结构的差异材料的性能决定了建筑的结构方法与逻辑。

中国古代建筑在建筑结构上的一个特征是“框架式结构〞体系,即采用木柱、木梁构成房屋的框架,屋顶与房檐的重量通过梁架传递到立柱上,墙壁只起隔断的作用,而不是承当房屋重量的结构局部。

比拟而言,西方建筑尤其欧洲建筑,并不执着于结构之美,而是追崇一种雕塑般的建筑美。

欧洲建筑尤其是神庙以及其他重要建筑物的立面上,往往设以柱廊。

柱廊与柱式的设立,是为了抽象地表现人体美,这种抽象的“石质人体〞是一种关于人体的抽象雕塑的美。

从外表看,欧洲石构建筑的雕塑感尤为强烈。

建筑师们带着强烈的追崇雕塑美的创作冲动与情结,来处理建筑的结构问题。