第六章 病因

- 格式:doc

- 大小:49.50 KB

- 文档页数:6

第六章病因病机第⼀节病因(⼀)六淫即⻛、寒、暑、湿、燥、⽕六种外感病邪的总称。

致病特点:外感性、季节性、地域性、相兼性、转化性。

⻛邪凡致病具有善动不居、轻扬开泄等特性的外邪⻛为阳邪,轻扬开泄,易袭阳位⻛性善⾏⽽数变⻛性主动⻛为百病之⻓寒邪概念:凡致病具有寒冷、凝结、收引特性的外邪。

1.多⻅于冬季,也可⻅于其它季节。

2.伤寒:寒客肌表,郁遏卫阳。

中寒:寒邪直中于⾥,伤府阳⽓。

寒为阴邪,易伤阳⽓寒邪袭表:恶寒直中太阴:脘腹冷痛、吐、泻直中少阴:⼿⾜厥冷,下利清⾕,⼩便清⻓寒性凝滞寒邪袭表:⼀身尽痛寒中脾胃:脘腹冷痛寒犯关节—关节剧烈冷痛(如寒痹或痛痹)⽓⾎凝结、经脉阻滞—痛寒性收引寒邪袭表:⽆汗寒客关节:关节挛急作、屈伸不利腠理闭塞、经脉拘急—收湿邪湿为阴邪,易伤阳⽓易伤脾阳:腹泻、⽔肿、痰饮留滞脏腑,⽓机升降失常易伤阳⽓阻遏⽓机湿性重浊其症沉重、秽浊湿性黏滞其症黏滞不爽:⼤便不爽、⼩便涩痛病程缠绵:反复发作 eg :湿疹、湿痹湿性趋下,易袭阴位湿性重浊,类⽔⽽就下,易伤⼈体下部,以腰膝以下症状为多。

燥邪凡致病具有⼲燥、特性的外邪温燥(初秋)凉燥(深秋)燥性⼲涩,易伤津液燥易伤肺⽕(热)邪凡致病具有炎热升腾特性的外邪⽕热为阳邪,其性炎上⽕热易扰⼼神⽕热易伤津耗⽓⽕热易伤⻛动⾎⽕热易致疮痈(⼆)疠⽓⼀类具有强烈致病性和传染性的外感病邪。

(疫⽓、戻⽓)致病特点发病急骤,病情危笃传染性强,易于流⾏⼀⽓⼀病,症状相似发⽣和流⾏因素⽓候异常环境和饮⻝预防隔离社会因素(三)七情内伤是指喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种引发或诱发疾病的情志活动。

七情与内脏精⽓的关系(1)情志活动产⽣于脏腑精⽓(2)脏腑精⽓失调可影响情志,出现情志的异常变化(3)情志过激伤及脏腑精⽓七情内伤的致病特点直接伤及五脏反伤本脏怒伤肝喜伤⼼思伤脾悲伤肺恐伤肾⾸先伤⼼数情交织,多伤⼼肝脾⾳响脏腑⽓机喜则⽓缓怒则⽓上思则⽓结悲则⽓消恐则⽓下惊则⽓乱(四)痰饮⼈体⽔液代谢障碍所形成的病理产物,属于继发性的病因。

第二篇中医护理基础理论第六章病因病机【重点难点】一、病因病因即导致疾病发生的原因。

一切破坏人体生理动态平衡而引起疾病的原因都是病因,又称为致病因素。

它包括了六淫、疠气、七情、饮食、劳逸、外伤、寄生虫、医过以及先天因素等。

(一)外感致病因素1.六淫:——六淫概念:六淫是对风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪的统称。

——六淫致病的共同特点:外感性;季节性;地区性;独立性与相兼性;转化性。

(1)风邪的性质及致病特点:①风性轻扬开泄,易伤阳位;②风性善行而数变;③风性主动;④风为百病之长。

(2)寒邪的性质和致病特点①寒为阴邪,易伤阳气;②寒性凝滞,主痛;③寒性收引。

(3)暑邪的性质和致病特点:①暑为阳邪,其性炎热;②暑性升散,耗气伤津;③暑多挟湿。

(4)湿邪的性质和致病特点:①湿为阴邪,易阻碍气机,损伤阳气;②湿性粘滞;③湿性重浊;④湿性趋下,易袭阴位。

(5)燥邪的性质和致病特点:①燥性干涩,易伤津液;②燥易伤肺。

(6)火邪的性质和致病特点:①火为阳邪,其性炎上;②火易耗气伤津;③火易生风动血;④火易致肿疡:火热入于血分,聚于局部,腐蚀血肉发为痈肿疮疡。

2.疠气:又称疫疠、温疫、疫气、异气、疫毒等,是一种具有强烈传染性的一类外感病邪。

疫疠的致病特点是发病急骤、病情危重、症状相似、传染性强、易于流行等。

(二)内伤致病因素1.七情:即喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情志变化,内伤七情是指突然、剧烈或持久的七情刺激,引起气机紊乱,脏腑阴阳气血失调,而导致疾病的发生。

七情致病特点主要有三个方面:(1)直接伤及内脏:如“怒伤肝”,“喜伤心”,“思伤脾”,“悲伤肺”,“恐伤肾”等。

(2)影响脏腑气机:主要表现为①怒则气上;②喜则气缓;③悲则气消;④恐则气下;⑤惊则气乱;⑥思则气结。

(3)情志变化与病势密切相关。

2.饮食:饮食失宜包括三方面:①饥饱失常;②饮食不洁;③饮食偏嗜。

3.劳逸:(1)过劳:包括劳力过度、劳神过度和房劳过度三个方面。

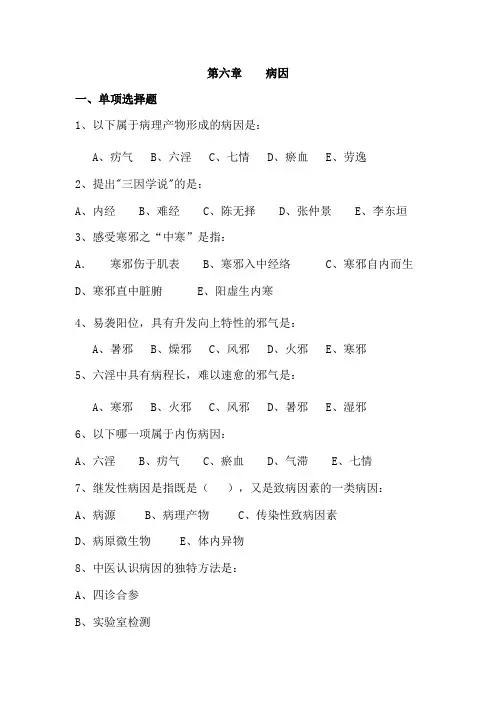

第六章病因一、单项选择题1、以下属于病理产物形成的病因是:A、疠气B、六淫C、七情D、瘀血E、劳逸2、提出"三因学说"的是:A、内经B、难经C、陈无择D、张仲景E、李东垣3、感受寒邪之“中寒”是指:A.寒邪伤于肌表 B、寒邪入中经络 C、寒邪自内而生D、寒邪直中脏腑E、阳虚生内寒4、易袭阳位,具有升发向上特性的邪气是:A、暑邪B、燥邪C、风邪D、火邪E、寒邪5、六淫中具有病程长,难以速愈的邪气是:A、寒邪B、火邪C、风邪D、暑邪E、湿邪6、以下哪一项属于内伤病因:A、六淫B、疠气C、瘀血D、气滞E、七情7、继发性病因是指既是(),又是致病因素的一类病因:A、病源B、病理产物C、传染性致病因素D、病原微生物E、体内异物8、中医认识病因的独特方法是:A、四诊合参B、实验室检测C、了解病史D、辨证求因E、抽象思维9、多挟湿泻为患的病邪是:A、风邪B、寒邪C、暑邪D、燥邪E、火邪10、其性炎上、燔灼的病邪是:A、风邪B、寒邪C、暑邪D、燥邪E、火邪11、感受寒邪而致的“中寒”是指:A、寒邪伤于肌表B、寒邪入中经脉C、寒邪自内而生D、寒邪直中脏腑E、寒邪侵及血分12、具有发病迅速,传变也较快的病邪是:A、风邪B、寒邪C、暑邪D、燥邪E、火邪13、疠气致病途径:A、侵犯肌表B、空气传染,从口鼻而入C、经络D、脏E、腑14、不属于水湿痰饮致病特点的是:A、致病广泛,变化迅速B、病势缠绵C、阻滞气机D、易扰乱神明E、多见滑腻舌苔15、六淫中致病季节性最强的邪气是:A、风邪B、湿邪C、暑邪D、燥邪E、火邪16、不属于疠气致病特点的是:A、一气一病,症状相似B、发病急骤C、传染性强,易于流行D、病情危重E、有明显的季节性17、一般不构成疠气致病源的因素是:A、空气B、水源C、食物D、气候E、体质18、恐伤:A、心B、肝C、脾D、肺E、肾19、思则:A、气结B、气逆C、气下D、气乱E、气脱20、劳则:A、气结B、气逆C、气耗D、气乱E、气脱21、喜伤:A、心B、肝C、脾D、肺E、肾22、脐周腹痛,时发时止,睡时磨牙,食欲反常,面色萎黄,或在面部见白斑等是何种寄生虫病A、蛔虫B、钩虫C、血吸虫D、绦虫E、蛲虫23、肛门奇痒,夜间尤甚,睡眠不安肛门奇痒,夜间尤甚,睡眠不安为特点:A、蛔虫B、钩虫C、血吸虫D、绦虫E、蟯虫24、下列何气能兼其五气:A、暑B、湿C、寒D、风E、热25、六淫中最易导致疼痛的邪气是:A、寒邪B、火邪C、风邪D、燥邪E、湿邪26、其性趋下的病邪为:A、火邪B、燥邪C、湿邪D、风邪E、以上都不是27、肌肤甲错为何证的临床表现:A、痰B、饮C、水D、瘀血 E疫疠28、瘰疠属何病邪的病证特点:A、痰B、饮C、水D、瘀血 E疫疠29、痰饮的形成,与何脏腑有关:A、心肺脾肾B、肺脾肾三焦C、心肝脾肾D、心肺肝肾E、心肝脾肺30、瘀血最常见的脉象为下列中的哪一项?A、脉弦B、脉滑C、脉细D、脉涩E、脉沉31、以下与瘀血形成无关的是:A、气虚B、气滞C、血寒D、气脱E、外伤32、下列易直接伤及心肝脾内脏的是哪一种病因?A、六淫B、疠气C、七情D、劳逸E、饮食失宜33、“百病多由痰作祟”说明了痰饮的哪一项致病特点?A.阻滞气机、阻碍气血B.致病广泛、变化多端C.病势缠绵、病程较长D.易扰乱神明E.多见滑腻舌苔34、湿邪致病出现便溏不爽症状的主要原因是:A、湿性重浊B、湿为阴邪C、湿性粘滞D、湿性趋下E、以上均非35、六淫致病,最容易引起疼痛的邪气是:A、热邪B、寒邪C、火邪D、湿邪E、燥邪二、名词解释1、病因2、五志化火3、六淫4、六气5、七情6、疫疠7、瘀血 8、水湿痰饮 9、内伤七情 10、辨证求因三、填空题1、六淫致病具有______、_______、_______、_______等共同特点。

第六章病因

一、填充题:

1.六淫致病具有、、相兼性和转化性的共同致病特点。

2.风邪善行是指风邪致病具有、的特征。

3.风性主动,是指风邪致病具有的特征。

4.火邪的致病特点是____ 、_____ 、___ 、_____ 、、。

5.寒邪的致病特点_____ 、、。

6.湿邪的粘滞之性,主要表现在两个方面、。

7.七情内伤常可影响脏腑气机,其中怒则气上,喜则,惊则、则

气下、悲则。

8.七情的变化对病情的影响有两个方面、。

9.饮食不节主要包括、。

10.劳神过度最易损伤的脏是、。

11.瘀血所致的出血,通常表现为和。

12.痰饮致病的特点,除易阻气机,壅塞经络气血,易扰心神外,还包括

和。

二、选择题:

1. 既有季节性特点,又不受季节限制,常为外感致病之先导的邪气是:()

A 热邪 B风邪 C寒邪 D湿邪

2. 具有轻扬开泄,善动不居特性的邪气是()

A 热邪 B风邪 C寒邪 D湿邪

3.寒邪的性质是:()

A 其性开泄

B 其性重浊

C 其性凝滞

D 其性干涩

4六淫中最容易导致疼痛的邪气是:()

A 热邪 B风邪 C寒邪 D湿邪

5.湿邪、寒邪的共同致病特征是:()

A阻遏气机 B 损伤阳气 C 凝滞收引 D 粘滞重浊

6.造成着痹的主要邪气是:()

A 热邪 B风邪 C寒邪 D湿邪

7. 其性干涩易伤津液的病邪是:()

A 热邪 B燥邪 C寒邪 D湿邪

8. 六淫中最容易导致出血的病邪是:()

A 热邪 B燥邪 C寒邪 D湿邪

9. 下列哪一项是火、燥、暑共同的致病特征:()

A 上炎

B 动血

C 耗气

D 伤津

10.具有升散而又挟湿特性的邪气是:()

A 热邪 B燥邪 C暑邪 D湿邪

11.六淫中易伤人阳气的病邪是:()

A.寒湿

B.寒风

C.湿邪

D.火湿

12.易引起气血凝结阻滞不通的病邪是:()

A.风邪

B.寒邪

C.暑邪

D.湿邪

13.与痰饮成因关系最小的内脏是:()

A.脾

B.肺

C.心

D.肾

14.形成淤血的原因是:()

A.气虚

B.气滞

C.血热

D.以上都是

15.下列哪一项不是淤血致病的临床表现:()

A.肌肤甲错

B.出血、紫绀

C.刺痛据按

D.唇甲色淡

16.七情致病首先影响的是: ()

A. 脏腑

B. 经脉

C. 血液

D. 气机

17.痰、饮、水、湿同源而异流,其中最清稀的是: ()

A.痰

B.饮

C.水

D.湿

18.心悸不安,精神涣散,多由下列何种因素引起: ()

A.喜伤心

B.怒伤肝

C.思伤脾

D.悲伤肺

19.“久立伤骨,久行伤筋,久坐伤肉”。

是因:()

A.劳力过度

B.劳神过度

C.房劳过度

D.过逸

20.下列哪种不是结石形成的常见原因:()

A.饮食失调

B.情志内伤

C.过度劳累

D.服药不当

三、名词解释:

1. 病因

2. 风性主动

3. 六淫

4. 湿性趋下

5. 七情

6. 瘀血

7. 痰饮 8.疫气

四、简答题:

1.如何理解寒性收引?

2.何谓湿性重浊?

3.如何理解“火易生风动血”?

4.如何理解七情为致病因素?

5.在什么情况下饮食可导致疾病的发生?

6.何谓疠气?致病特点是什么?

五、论述题

1.七情致病与六淫致病有何不同?

2.痰饮的证候特点是什么?

3. 试述瘀血形成的主要因素及原理。

参考答案

一、填充题:

1. 外感性,季节性,环境性

2. 病位游移,行无定处

3. 动摇不定

4. 表现阳热之象,易于伤津耗气,主要侵犯人体上部,易致生风动血,易扰心神,易致

阳性疮痈

5. 易伤阳气,表现寒象,阻滞气血,多见疼痛、腠理、经脉、筋脉收缩拘急

6. 症状的粘滞性,病程的缠绵性

7. 气缓,气乱,恐,气消

8. 影响脏腑气机,直接伤及内脏

9. 饥饱失常,饮食无时

10. 心,脾

11. 血色多呈暗紫,夹有瘀块

12. 症状复杂,变化多端,病势缠绵,病程较长

二、选择题:

1.B

2.B

3.C

4.C

5.B

6.D

7.B

8.A

9.D 10.C

11.A 12.B 13.C 14.D 15.D 16.D 17.D 18.A 19.A 20.C

三、名词解释:

1. 病因即致病因素,又称为病原、病邪等,泛指能破坏人体相对平衡状态而导致疾病的原

因。

2. 风邪致病具有动摇不定的特点。

3. 即风、寒、暑、湿、燥、热(火)六种外感病邪的统称。

4. 湿邪致病,具有以发生于人体下部病变为主的特点。

5. 即喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种正常的情志活动,是人体对内外环境刺激的不同反

应。

6. 淤血是血液运行障碍、停滞所形成的病理产物,属于继发性病因。

7. 痰饮是机体水液代谢障碍所形成的病理产物,属于继发性病因。

8. 泛指一类具有强烈传染性和致病性的外感病邪。

四、简答题:

1.答:寒性收引是指寒邪具有收缩、牵引的特点。

故寒邪侵犯人体可表现为气机收敛,

腠理闭合,经络筋肉收缩痉挛的致病特点。

根据寒邪侵犯部位的不同,可有不同的临床表现。

如寒客经络关节,可见筋挛而关节屈伸不利,拘挛作痛等。

2.答:(1)重,指沉重、重着,是指湿邪致病具有沉重、重着的特征。

如感受湿邪,

常可见头重如裹、周身困重、四肢酸懒沉重等症状。

(2)浊,即秽浊,多指分泌物,排泄物

秽浊不清而言。

如湿邪为病,可见面垢眵多、下痢黏液脓血、小便浑浊浊涩滞不畅,妇女黄

白带下过多、湿疹浸淫流水等症状。

3.答:火热之邪侵犯人体,易于引起肝风内动和血液妄行的病症。

火热之邪燔灼肝经,

劫耗阴液,使筋脉失养,运动失常,可致肝风内动,称为“热极生风”。

临床表现为高热,四肢抽搐,两目上视,角弓反张等。

血得寒则凝,得温则行。

火热之邪侵犯血脉,可扩张血脉,加速血行,甚至灼伤脉络,迫血妄行,引起各种出血的病症。

如吐血、衄血、便血、尿血、皮肤发斑、妇女月经过多、崩漏等。

4.答:喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情志变化,是人体对客观事物或现象做出的七种不同的情志反映,正常情况下并不致病。

只有突然、强烈或长期持久的情志刺激,超过了人体本身的生理活动范围,使人体气机紊乱,脏腑阴阳气血失调;或人体正气虚弱,脏腑精气虚衰,对情志刺激的适应调节能力低下,才能导致疾病的发生,成为致病因素。

5.答:饮食致病,主要有三个方面:(1)饥饱失常:长期饮食不足,以致精微营养缺乏而生病。

饮食过量,超过了脾胃的运化能力,导致食伤脾胃而生病。

(2)饮食不洁:进食不洁或食入有毒的食品,可引起肠胃疾病何肠道寄生虫病,甚至发生中毒。

(3)饮食偏嗜:可引起部分营养物质缺乏而引发疾病,如伛偻病、夜盲症等。

6. 答:疠气,泛指一类具有强烈传染性、流行性和致病性的外感病邪。

致病特点:传染性强,易于流行;特异性强,症状相似;病发急骤,病情危笃。

五、论述题

1.答:七情致病不同于六淫病邪从口鼻入侵由表入里,而是直接影响相应的内脏,使脏腑气机逆乱,气血失调,到质病变的发生,并表现出不同的情志改变。

如怒伤肝,肝病可表现触烦躁易怒;喜伤心,心病可表现出哭笑无常。

此外,在许多疾病的发展过程中,病人如有激烈的情志波动,往往可以使病情改变,甚至引起病情变化。

因此,在疾病的防治中,要充分重视病人的精神因素。

2.答:痰饮的症候特点,据其所在部位的不同而临床见症不一。

若痰壅于肺,可见咳喘痰多;痰浊犯胃,可见呕恶脘闷;痰迷心窍,可见昏迷、痴呆;痰火扰心,发为癫狂;痰浊上犯于头,可见眩晕颠仆;痰气凝结于咽,可见咽中梗阻有异物感觉;痰滞经络、筋骨,可见瘰疬痰核、肢体麻木或半身不遂,或阴疽流注等。

饮在肠间,则肠鸣沥沥有声;饮在胸肋,则胸肋胀满、咳唾引痛;饮在胸膈,则胸闷、咳喘,不能平卧;痰溢肌表,则肌肤水肿,身体困重。

3. 答:瘀血形成的主要因素:(1)气虚致瘀,气无力推动血液运行,则血行迟缓涩滞。

气虚无力统摄血液,血逸脉外,不能及时消散或排出体外,则停积体内,而致血瘀;(2)气滞致瘀,气行则血行,气滞则血滞。

血液迟滞不畅,而致血瘀;(3)血寒致瘀,血得温则行,

得寒则滞。

感寒之后,寒邪使血行涩滞,经脉拘急,皆可导致血瘀;(4)血热致瘀,热入营血,血热互结;或外感温热之邪,或脏腑郁热内发,火热邪气煎熬津血,血液粘滞不畅;热邪灼伤脉络,血逸脉外,积存体内,均可形成血瘀。

(5)津亏致瘀,津液亏损,血液浓缩粘稠,以致血液运行不畅,形成血瘀;(6)脏腑主司血液运行功能失常致瘀,心主血脉,心功能失常,无力推动血行,可见淤阻心脉。

脾失统摄,肝不藏血,血逸脉外,停积体内,可见皮下瘀血及内脏瘀血。