001《外国小说欣赏》话题一:叙述[1]

- 格式:doc

- 大小:75.00 KB

- 文档页数:3

《外国小说欣赏》话题知识点汇总【叙述】第一单元---①《桥边的老人》②《墙上的斑点》叙述角度:A、“现在进行时”的叙事,使读者与人物一同经历着成长的悲欢。

B、全知视角,叙事人对所叙之事了如指掌且进行一定的评述。

(传统小说的做法)有限视角,遮藏意图环节,留给读者推理、评判的空间。

(现代小说的做法)叙述人称:第一人称:以故事的参与者(局内)讲述故事,是有限视角,叙述显得真实亲切,拉近作品和读者之间的距离,便于抒情;第三人称:以参观者的身份(局外)讲述故事,视角为有限、无限。

不受叙述者的见闻和感受的约束,相对较自由。

第二人称:以小说中的人物讲述局内的“我”,使叙述者与人物之间有一种依恋和欣赏的意味。

《桥边的老人》采用了有限视角、第一人称叙述。

《墙上的斑点》是英国女作家伍尔芙的第一篇意识流小说,意识流小说注重探索人的心理世界,是对一个人意识活动的记叙,往往通过人的内心独白和自由联想来发掘人的内心深处的奥秘。

【场景】第二单元---③《炮兽》④《安东诺夫卡苹果》以人物为中心......的环境描写,一般由人物...,小说就是由一..组成。

它是某一段时间内社会生活的横截面..、事件..和环境个接一个这样的“面”构成的。

# 场景的功能:1、给全篇定调;2、营造意境和渲染气氛;3、导引人物出场;4、解释人物性格。

(物质空间是人精神世界的反映和遗存);5、作为象征。

# 小说的场景观:古典小说——细致、确切。

现代小说:模糊、虚幻。

(与社会现实生活的距离也越来越远)在《炮兽》中,作者用极浪漫的手法、大胆夸张,写了炮队队长和大炮的搏斗场景,让人深切体会到人的力量。

在这个场景中,人物之间相互衬托,层层铺垫,展示了老乘客的坚毅果敢、智勇双全。

《安东诺夫卡苹果》以欢快喜悦的丰收场景开头,以萧瑟荒凉的打猎场景收尾,最终以一首悠扬悲壮的歌谣作结。

这一悲一喜,暗示着今不如昔的感叹,表达作者对往日生活的留恋和对贵族衰落现实的不满。

作者将感情寓于事易时移的几幅对比鲜明的图画中,以艺术的美来感染读者。

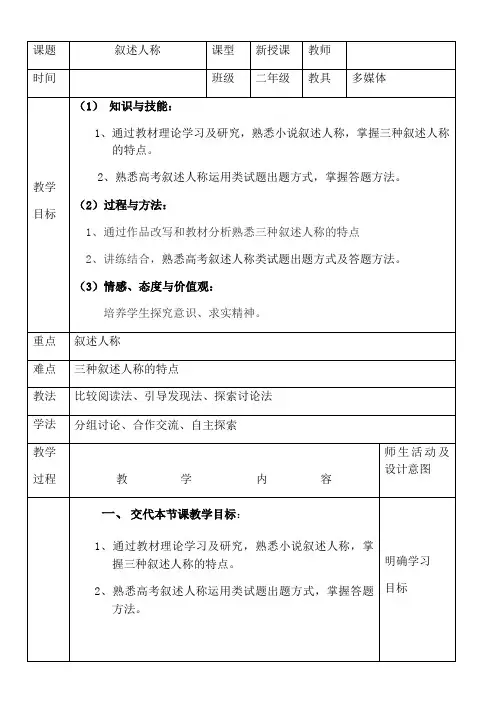

小小人称,大有深意——谈小说中的叙述人称一、教学目标(一)知识与技能目标1.辨析小说中的叙述人称和叙述视角;2.理解并掌握文学作品中常见的人称及其作用;3.体验小说中的人称的使用与替换形成的审美效果。

(二)过程与方法目标理解并掌握文学作品中常见的人称及其作用,体会小说中的人称的使用与替换形成的艺术效果。

(三)情感态度与价值观目标1.体验特定语境下的小说人物的内心与情感,感悟作者的精神与襟怀;2.理解小说中的人生哲理,感悟人生真谛。

二、教学重难点1.重点:理解并掌握文学作品中常见的人称及其作用。

2.难点:感受审美表达,培养审美情趣。

三、教学方法:讲授法、讨论法、练习法四、课时安排:1课时五、教学过程:(一)导入(PPT播放)你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。

——卞之琳《断章》同学们,当我们品评这卞之琳的这首小诗不同凡响的题旨,流连于这首小诗含蓄隽永的意境之时,我们更惊叹于作者神奇而灵活的庄周梦蝶式的视角转换。

在这首诗中,有三个视角:一个是“你”的视角,“你站在桥上看风景”、“明月装饰了你的窗”,这时候这两个风景片段都有你的视角,也就是你的视角都在里面暗含着。

你看风景,你看明月,视角自然是你的。

第二个,别人的视角。

别人在楼上看你,别人做梦梦到了你,那视角自然是别人的视角。

第三个,还有一个视角,作者的视角,超然于物外的视角,上帝的视角,全能的视角。

同学们,我们接下来看一个短片(韩剧:“请回答1988”片段),约3分钟。

看之前我想请大家注意在这个片段中的叙述上有没有什么特点?明确:在这个片段中,出现了第一人称的“旁白”,这时候旁白者能够知道被叙述人物的全部秘密,先于被叙述人物知道他们所面临的命运。

事实上这个旁白对于这个事情就有了全知全能的视角,但这里的“我”因为是第一人称,也就是说对于其他事,他仍然是受限视角。

这里,我们谈到了视角和人称,那么他们之间的关系是如何的?小说中的人称又有什么作用呢?我们今天一起来谈谈小说中的叙述人称。

第一单元叙述一、教学目标1.领会作品的内容与题旨;2.掌握小说的叙述角度和叙述人称;3.考察小说叙述角度和叙述人称与内容、题旨呈现的关系;4.了解小说的叙述腔调和速度控制。

二、作品赏析《桥边的老人》1.海明威及其创作海明威有着极其丰富的人生经历,他的一生都在历险:他当过战地记者,打过仗,负过伤;在和平年代里也不安分:斗牛、狩猎、捕鱼、驾驶巡逻艇和飞机,直至最后以一杆猎枪结束自己的生命。

他年少时即因痴迷拳击而导致一只眼睛永久失明;他两次参加世界大战,获过十字军功章、银质奖章、勇敢奖章和铜星奖章。

他因膝盖被打碎而开过12次刀,取出237块碎弹片;他擅长钓鱼,曾钓过7米多长的大鱼;他喜欢冒险,斗牛、打猎样样在行,去非洲打猎时飞机失事,成为生前能读到自己讣告的极少数作家之一。

这就是海明威的人生和个性。

他用自己的一生及作品诠释着“硬汉”的含义。

他的小说里大多数内容都取材于这些生活经历,以塑造“硬汉”而著称。

海明威的短篇小说简练明快,《白象似的群山》《杀人者》《印第安营地》等都是脍炙人口的名作;长篇代表作有《丧钟为谁而鸣》《太阳照样升起》《永别了,武器》。

他的小说《太阳照样升起》描写了在欧洲参战的青年流落巴黎街头的生活情景,成为“迷惘的一代”的代表作,他也因此成为“迷惘的一代”的代表作家。

1954年因中篇小说《老人与海》获诺贝尔文学奖。

“迷惘的一代”,是指第一次世界大战后在美国出现的一个文学派别。

它不是一个有统一组织、共同纲领的文学集团,甚至初期连名称都没有。

现有的这一称呼,出自侨居巴黎的美国老一辈女作家格特鲁德·斯坦因之口。

她有一次指着海明威等人说:“你们都是迷惘的一代。

”1926年,海明威出版了第一部长篇小说《太阳照样升起》,他把斯坦因讲的这句话作为小说的题辞。

此后,“迷惘的一代”即被人们所承认。

所谓“迷惘的一代”,意思是指由于迷失了前进的方向而不知该怎么办的一代。

在20年代初期,美国一批初登文坛的青年作家,他们年龄相仿,经历相似,思想感情相近,文艺创作倾向也约略相同。

高中语文《外国小说欣赏》阅读梳理与典型题例第一单元:叙述高中语文(id:gzyw11) 编辑整理谁来说:1、谁来说就是给小说找一个叙述的身份和位置,叙述的立足点,它决定叙述者以何种身份何种角度来讲述故事。

比如《我的叔叔于勒》是以一个半大孩子的眼睛来看世界,他的视角是仰视的,对成人世界的复杂和不可理喻,决定了小说是现在进行时的叙事,读者和人物一起经历着成长的阵痛。

2、上帝俯瞰和凡人眼光上帝俯瞰即全知视角,这种视角下,叙述者了解小说的全部人物和事件。

第三人称一般属于全知视角。

传统小说比较喜欢采用全知视角,比如莫泊桑的《项链》。

凡人眼光即有限视角,这种视角下,叙述者只了解故事的部分情节。

第一人称和第三人称(不作评论和心理描写时)属于有限视角。

《桥边的老人》即采用有限视角的第一人称方式,“我”作为叙述者讲述的仅仅是自己的所见所闻,对其他人比如老人的感受就只能揣测。

这样读者既可以从“我”的角度体验故事,也可以从旁观者角度发挥想像。

叙述人称:第一人称 我 真实自然 说话人是叙述者也是参与者 不足之处是比较主观第二人称 你 亲切抒情 有别于第一人称的二者合一,也有别于第三人称的两相疏离第三人称 他 客观灵活 说话人是旁观者 不足之处是比较疏离契诃夫的《万卡》是两种人称的巧妙结合,用第三人称的叙述向读者交代万卡的悲剧命运及其生活环境、背景等;用第一人称讲述了他在莫斯科鞋店里做学徒的悲惨遭遇以及内心世界的悲伤。

叙述腔调:1、腔调的背后叙述腔调是指叙述人流露出来的感情色彩、年龄、性别、身份等个性特征,比如伍尔芙小说的睿智与抒情,海明威小说的深刻与蕴藉。

有时作家可以将自己惯用腔调隐藏起来,换成人物的口吻来说话。

2、讲述与显示讲述即主观叙述,比如《墙上的斑点》,显示即客观描写,比如《桥边的老人》。

速度控制:小说有自己的节奏,当概括性叙述时,小说节奏就快,当细致描写时,小说节奏就慢。

叙述知识:1、意识流意识流是西方文学的一种表现方法。

[话题诠释]叙述即记叙和述说,它是一种记人叙事并陈述其来龙去脉的表述方法。

它一般包括时间、地点、人物、事件、原因、结果六个要素.叙述是记叙性文章的主要表达方法。

一、叙述角度小说一开始,作者就要给自己找一个叙述的身份和位置,这就是叙述视角,或者叙述角度.这是小说的立足点,它决定了叙述者以何种身份、何种角度来讲述故事。

在具体的作品中,“叙述者"既不等同于作者,也不完全等同于小说中的人物。

“作者—-叙述者-—人物”三者呈现不同程度的交叉重合关系,从而使小说的叙述方式产生不同的审美效果。

1.全知视角叙事人相当于上帝,对所有的线索、发展和结局都了如指掌,对每个人物的心理、过去和未来都清清楚楚。

2.有限视角故意隐藏一些环节,留给读者自己去推理、判断与评价,完全依赖人物的眼睛来看小说中的世界。

二、叙述人称叙述腔调是指叙述人流露出的感情色彩、年龄、性别、身份等个性特征。

1.讲述叙述者时不时地到场亮相,对小说中的人和事加以一定的解释与判断,还会情不自禁地流露出对那些人与事的感情。

2.显示叙述者差不多完全消失在文字背后,让读者在阅读时独自面对一段生活,面对一个人、一件事。

四、叙述方法[例]阅读下面的文字,然后回答问题.巧妙的乞讨[美]莫瑞尔·纳恩①听到丈夫即将下岗的消息,当时的震惊令我永远无法忘怀。

②那时我们的婚姻已经经历了10个年头,约翰向我表露了对于这噩梦般遭遇的忧虑。

他向我保证,将尽一切努力找到新工作来维持生计。

我们有3个不到5岁的孩子,还有一个马上就要出世,约翰是全家唯一的经济支柱.③“生活还要继续,”约翰说,看起来他比我乐观得多,“我们至少还拥有健康,失去的只不过是份工作.另外,公司会继续发3个月的工资,在这期间我肯定能找到新工作,用不着担心。

”④约翰毕业于名牌大学,具有优异的工作背景,我相信他的自信是有道理的。

约翰早年丧父,他很早就肩负照顾母亲和弟弟妹妹的责任。

他还曾是奥运健将,懂得如何面对挑战,如何苦干加巧干。

一、小说叙述角度与人称(一)关于视角(二)视角与人称的复杂关系全知视角,通常采用"上帝俯瞰"的方式叙述故事.现代小说的全知视角也有变通的形式,叙述者以超然的纯客观姿态叙述,对客观事件保留全知的权威,但不再加入自己的评论和对人物的心理描写,使故事蕴藉性、象征性增强,引发读者的思索,如海明威的《凶手》。

人称:一般以第三人称为主。

好处:1,叙述者处于全知全能的地位,凌驾于整个故事之上,洞悉一切,作品中的人物、故事、场景等无不处于其主宰之下,调度之中.有限视角,即“凡人目光”。

即叙述者只了解故事的部分情节,这时叙述者往往是小说中的一个人物。

首先是第一人称方式,由小说中的人物“我”来讲故事,“我”可以是小说的主人公,如鲁迅的《狂人日记》,也可以是小说的次要人物,如《桥边的老人》。

其次是第三人称方式,这种方式是全知视角与有限视角第一人称方式的融合与发展,小说中的“我"仅是故事的叙述者,主要采用第三人称叙事,如鲁迅的《孔乙己》。

人称:常采用第一人称,有时用混合视角运用有限视角的好处:1,给人一种亲历的感觉,可增加真实性与亲切感,2,能使读者的能动性发挥到最大限度,去想象故事背后的故事,故事以后的故事。

缺点:叙述的眼光往往较为主观,带有偏见和感情色彩,只能限于“我"的所见所闻所感。

二、《桥边的老人》叙述角度分析采用有限视角第一人称方式,“我”作为故事的叙述者讲述的仅仅是自己的所见所闻,对其他人物如老人的感受只能推测,这时叙述故事是一种局限,但对读者却是一种丰富,读者既可以从“我"的角度体验故事,也可以从旁观者的角度充分发挥想像,挖掘每个人物的心理,玩味故事的内涵。

小说中的“我”带有冷静的旁观者色彩,更多的是在“显示”故事而不是“讲述”故事,没有过多的主观感受与心理描写,只有对眼前事物的再现和直接转述式的对话,一切景物象征意义,一切情节的全部内涵全都蕴藏在客观的叙述中。

《外国小说欣赏》话题总结 (高三下册)第一单元话题:叙述1. 叙事角度(1)全知视角:往往用第三人称来叙事。

叙事人相当于上帝,他对情节的发展,人物的心理、命运了如指掌,甚至走到前台对人物评应论足。

好处:①便于作者对人物、情节的掌控;②便于作者对人物主评判,使作者的倾向鲜明地展示在读者面前。

(2)有限视角:往往用第一人称来叙事。

依靠人物的眼睛来看小说中的世界。

好处:给读者留下想象空间,让读者去推理、评判。

2.叙述人称(1)第一人称:使小说显得亲切,拉近作品和读者的距离,便于抒发感情。

(2)第三人称:以旁观者身份来讲述故事,叙述相对自由。

(3)第二人称:拉近叙述者与人物之间的距离,抒情气息浓。

第二单元话题:场景1.场景:小说是由一个个场景构成的。

它是以人物为中心的环境描写。

(人物+事件+环境)2.场景:公共场景和私人场景3.场景的功能(1)给全篇“定调”(2)营造意境与渲染气氛(3)导引人物出场(4)揭示人物性格(5)作为象征4.风景的意义(参考初中知识:景物描写的作用)(1)营造氛围,渲染气氛。

(2)衬托人物心情,暗示人物心理。

(3)表现地域特色,孕育美感(4)暗示背景(5)推动情节发展第三单元话题:主题1.母题:文学作品中,会反复出现一些题材,如“爱情”“战争”“复仇”等,这些宽泛意义上的主题,我们称之为“母题”。

2.主题是小说的灵魂。

3.小说主题是通过形象和情节来暗示出来的,因而小说主题往往比较模糊、含蓄,因为“形象大于思想”。

这就造成小说主题的复杂性,如一部《红楼梦》,有人认为主题是表现“爱情悲剧”,有人认为主题是反映“封建社会的败落”,甚至认为主题是表现“排满思想”等等。

4.考试中归纳主题往往用这样的句式:通过……表现(反映、揭示、批判、赞美等)……第四单元话题:人物1.了解圆形人物与扁平人物的区别圆形人物性格复杂多样,如娜塔莎。

扁平人物性格单一,如素芭。

2.掌握人物形象的分析与概括技巧分析技巧:(1)把人物放到情节中分析(2)抓住传神的人物描写来分析人物:外貌(肖像)描写、语言描写、神态描写、动作(行动)描写和心理描写(3)把人物放到侧面描写中分析:其他人物的衬托、景物烘托等。

⼈教版⾼中语⽂选修《外国⼩说欣赏》第⼀单元《话题:叙述》同步练习(含答案解析)《话题:叙述》同步练习⼀、基础知识1.【题⽬】下列词语中加点的字的读⾳,正确的⼀组是()A. 骡车(luó)纤维(xián)梗条(gěng)脚踝(huái)B. 踯躅(zhú)撇下(piē)岔(chà)路旗帜(zhì)C. 簇拥(cù)鬈发(quán)赝品(yàn)脂粉(zhī )D. 别墅(shù)警惕(tì)都铎(yì)碗橱(chú)【答案】B【解析】A“纤”应读(xiān);C “鬈”应读(quán);D“铎”应读(duó)。

【考点】1、识记现代汉语普通话常⽤字的字⾳【难度】基础题【题型】单选题2.【题⽬】下列各组词语中,没有错别字的⼀组是()A. 过犹不及剑拔弩张适逢其时B. 遐想蹒珊侥幸C. 踊越流逝斑点D. 恶梦契机鸟窠【答案】A【解析】B“珊”应为“跚”;C“越”应为“跃”;D“恶”应为“噩”。

【考点】2、识记并正确书写现代常⽤规范汉字【难度】基础题【题型】单选题3【题⽬】下列各句中加点的词语使⽤正确的⼀项是 ( )A他在敌⼈的监狱⾥受尽折磨,浑⾝被打得遍体鳞伤....,还被灌辣椒⽔,你们⼀定要设法营救他。

B他最终为⾃⼰的腐败堕落付出代价,等待他的将是20年的狱中峥嵘岁⽉....。

C伍尔芙的⼩说创作实践推动了现代⼩说的发展,她的理论有令⼈叹为观⽌....的表现。

D现在的各种商品推销活动总是搞得红红⽕⽕,推销⼈员在推销⾃⼰的商品时总是说的天花乱坠,令⼈叹为观⽌....。

【答案】C【解析】A浑⾝和遍体重复;B峥嵘岁⽉,形容不平凡的岁⽉,与句意牢狱岁⽉不相符;D叹为观⽌⼀般⽤于赞美事物好到了极点,此处与语境不合。

【考点】4、正确使⽤词语【难度】基础题【题型】单选题4.【题⽬】下列各句没有语病的⼀项是()A这家店铺噪⾳扰民已有6年之久,群众反映多次,但有关部门⼀直推诿扯⽪,始终没有解决。

《外国小说欣赏》单元话题知识及应用一、叙述角度上帝俯瞰——全知视角特点:叙事人就是作者,全知全能。

好处:讲述自由,阅读时信息清楚了然,不必让读者劳神费心,苦思冥想。

凡人目光——有限视角特点:是小说中的某个人物,讲究含蓄。

好处:能充分激发读者的阅读能动性,更能体验到阅读的魅力,将读者变为小说的第二作者。

二、叙述人称第一人称——‚我‛特点:‚我‛既是故事情节的讲述者又是其中的参与者、见证者。

好处:真实亲切,拉近小说与读者的距离,便于抒情。

不足:只能局限于叙述人的所见所闻,受到一定的限制,是‚有限的讲述‛。

注意:‚我‛并不等于作者。

举例:比如《桥边的老人》中,‚我‛就无法得知老人此时此地内心的想法,所以就无从描写他的心理活动了。

第三人称——‚他‛特点:叙述人只是故事情节的讲述者,站在故事的外部讲述故事,视角或有限也可无限。

好处:叙述自由,超越时空,无所不知。

不足:叙述缺乏亲切感,使小说与读者之间产生距离。

举例:比如《项链》……[见下页]‚叙述人对玛蒂尔德的生活情况无所不知,又俨然一个冷静的上帝俯瞰着玛蒂尔德的人生悲剧‛。

三、“讲述”与“显示”◎关于‚讲述‛特点:上帝俯瞰全知视角多采用第三人称叙述者时不时要亮相,‚指手画脚‛。

传统小说多用‚讲述‛,如:契诃夫《装在套子里的人》。

◎关于‚显示‛特点:凡人目光有限视角多采用第一人称叙述者不肯露面,消失在文字背后。

现代小说多用‚显示‛,如:海明威《桥边的老人》。

注意:‚讲述‛与‚显示‛在同一篇小说中可两相结合,穿插交替使用。

四、场景描写的作用(主要是环境描写)1、奠定文章基调如果场景描写作为开头,会给文章定下基调。

如:月亮从树林边上升起来了,放出冷冷的光辉,照得积雪的田野分外白,越发使人感到寒冷。

(悲剧基调)又如《炮兽》结尾(这是长篇小说):一种阴郁的静寂笼罩着全船。

远远的飓风在呼啸。

过了几分钟,黑暗中响起了枪声,闪过一着亮光,然后一切复归静寂,再听见尸首跌落海里的声音。

7—10页)全知视角:了解所有线索、发展和结局;洞察所有人物的心理及过去、现在和未来; 对所有人物随时随地进行情感判断和道德评价; 叙事者是局外人,控制读者情感,读者被动接受。

有限视角:遮蔽作者意图,隐藏某些情节;根据需要时而抒发感慨,发表见解;叙事者是局内人,放纵读者情感,读者主动接受; 留给读者充分想象空间去推理、判断和评价。

1.见证者(由“我”来叙事,真实可感) 2.贯穿者(“我”是行文线索,贯穿行文始末)3.主旨的揭示者(我随时随地抒情议论,抒发感慨,发表见解:揭示文章主旨) 4.主人公的烘托者(“我”是线索人物,“我”是重要人物,但“我”不是主人公,烘托和突出主人公) 可以回顾苏教版必修一的一篇散文——韩少功的《我心归去》。

12~16题。

提 琴 [美国]保·琼斯从我幼年时一直到长大离开家上大学,甚至在那之后,我舅舅迈克的小提琴一直被视为家中的珍宝。

它已成为某种象征。

我还记得迈克舅舅第一次让我瞧他那把小提琴。

他打开陈旧的黑盒子,里面衬垫着鲜艳华丽的绿天鹅绒,那把琴静静地平卧其中。

“现在你可看见了一把出自名匠的古琴。

”他语调庄重地告诉我,并且让我透过琴面的f 形音孔观看里面褪了色的标记。

是他父亲给了他这把琴,追根溯源,琴是一位先辈从意大利带来的。

我父亲是一位面包师傅,在爱塞克斯大街新开辟的铺面是他从事的一桩最大的冒险事业。

下面打算作为面包房,背面将辟为冷饮室,里面的桌子都是大理石贴面。

当父亲头一次告诉母亲这个计划时,他心里异常兴奋。

“我告诉你,玛丽,根本不会有危险,”看见母亲脸色不对头,父亲说道,“你只要在这份三千美元的借贷申请书上签个名就行了。

”“可如果是抵押贷款,”她呜咽地说道,“他们可以把我们一家子撵到街上,我们要成为叫花子的,卡尔。

”“我想稍微讲几句。

”舅舅说。

他站起来从陈列柜顶上取下那把小提琴,“我从报上读过,一把斯特拉·第瓦里制造的小提琴卖了五千元。

把它拿去卖了,卡尔。

”“哦,迈克!”母亲很吃惊。

“我可不愿那么做,迈克。

”父亲说道。

“如果你赶快的话,”迈克舅舅告诉他,“你可以在老埃雷特关店之前赶到他那里。

”他的双手微微颤抖,可他的语调却异常平静。

于是我父亲腋下夹着提琴盒出门了。

过了一阵子父亲从前门进来,他吹着口哨,脚步轻捷,可是仍然夹着那只提琴盒。

他做的头一件事便是将琴盒放回到陈列柜顶上的老地方。

“我都已经走到埃雷特那家店的门口了,可我心里突然起了个念头,”父亲解释道,“我们干吗要卖它?就放在老地方不挺好的吗?这就像我们有了一只保险箱,里面放着崭新的五十张一百元面额的票子。

有了这笔钱,我们就用不着为那笔三千元的贷款担惊受怕了。

你说是吗,玛丽?如果我们要还的话,只消穿过三条马路到埃雷特那家店去就行了。

”母亲显出欣喜的表情:“我很高兴,卡尔。

” “一个很明智的主意,”迈克舅舅裁决道,“另外,我自愿把这把琴留给小玛丽,供她在大学里念书的费用。

”那笔贷款并没有给家里造成麻烦。

我进中学后,上午上课,下午就在店里帮忙。

在我即将上大学的那年夏天,迈克舅舅溘然长逝,于是他的小提琴便传给了我。

“他们难道没有让你们勤工俭学的方案吗?”一天晚上,父亲问我。

我告诉他确实有。

“我想那样最好。

”他突然说道,“我在你衣柜的抽屉里放了一个信封,里面有两百元,应该够缴你开始的那些费用了。

你母亲可是就指望那把小提琴的。

”母亲确实是这样。

不过她不再忧心忡忡,这把琴已经属于我了。

在我离家的头一天,父母都在店里忙着,我提着这把琴来到埃雷特的乐器店。

这位老人从后房走出来,眼睛像猫头鹰般一眨一眨。

我打开琴盒:“它值多少钱?” 他拿起琴来:“卖二十五元,也许能卖到五十元,这就要看谁愿意要它了。

” “可这是一把斯特拉·第瓦里制造的小提琴呀。

”我说。

“不错,这上面确实有他的标记,”他彬彬有礼地说道, “许多小提琴上都有这种标记,可并不是真的,这也绝不会是真的。

”他好奇地凝视着我,“我以前见过这件乐器,你是不是卡尔·恩格勒的女儿?”“是的。

”我简短地回答道。

当然,这把琴我没有卖掉,我把它带回家,放到楼上自己的房间去了。

在我离家前最后那次晚餐席上,母亲偶然朝陈列柜顶上瞟了一眼。

“琴呢?”她问道,一面把手贴在自己胸口,“你们把它卖了?”父亲显得很忧虑,直到我摇摇头。

“在楼上我的衣箱里,”我告诉她,“我想把它放到学校我的房间里,平时看到它就使我想到自己的家。

”母亲高兴起来,显得很满意。

“此外,”我继续说道,“那样的话,如果发生了什么事我需要钱用,你们就用不着为我担心了。

这就像我拥有了一个装得满满的钱匣子,是这样吗,爸爸?”“是这样,玛丽,是这样的。

”父亲一面回答,一面避开了我的目光。

12.小说第二段为下文哪些情节提供了依据?请具体说明。

(4分)13.分析舅舅决定买琴后细节描写的作用。

(4分)14.请概括“我”(小玛丽)这一形象在文中的作用。

(4分)15.评价文中“父亲”这一人物形象。

(4分)16.小说第一段说:“它已成为某种象征。

”请结合全文....,探究“象征”一词的丰富内涵。

(4分)没有名字的东西(法国)奈保尔波普自称是个木匠,可他的建造物只有自家后院芒果树下的那个马口铁小工棚。

就是这么个小工棚他也没有盖完。

不过波普可从不闲着。

他总是在锤呀,锯呀,刨呀,忙得不亦乐乎。

我喜欢看他工作。

我喜欢那些木头——乔木、香树和蟾蜍树的香味,我喜欢那些木屑的颜色;也喜欢那些锯末像粉一样撒在波普卷曲的头发上。

“你在做什么呀,波普先生?”我问。

波普总是说:“啊,孩子!这个问题提得好。

我在做一个没有名字的东西。

”我就喜欢波普这一点。

我觉得他就像个诗人。

我觉得波普特别健谈。

他谈的都是关于生死、工作之类的严肃话题,我发觉他真地爱跟我说话。

但在街上,波普却不是招人喜欢的人。

哈特常说,“你们听,波普也太傲气了。

”波普从不挣钱,都是老婆出去工作。

好在他们没有孩子,这样倒也方便。

波普说,“女人爱干活就让她们干吧,反正男人也干不好。

”有一天,我发现波普在他的工棚里伤心。

他坐在一块木板上,拿木屑在手指上缠来绕去。

波普说:“你阿姨走了,孩子。

”“去哪儿了,波普先生?”“啊,孩子!这个问题提得好。

”他说到这便再没往下说。

波普的工棚里不再有锤子和锯子声。

木屑闻起来也不新鲜了,颜色也变黑了,几乎像烂泥一样。

波普开始酗酒,他身上有一股朗姆酒味,经常大哭大叫,然后就发火想打人。

这使他被那帮人接纳了。

哈特说:“我们过去错怪了波普,他是个好汉,和我们一样。

”波普从不以为我年纪小,有些话不该对我讲。

“孩子,等你到了我这把年纪,”有一次他说,“你会发现你一心喜欢的东西一旦得到后,你就不再会珍惜它们了。

”他讲话就这个风格,像谜一样。

终于有一天,波普离开了我们。

波普回来后完全换了个人。

我一跟他说话他就对我大吼大叫。

哈特说:“你们看,女人把那家伙整疯了。

”往日那熟悉的声音又从波普的工棚里传了出来。

他拼命干活。

我真想知道他是否还在做没有名字的东西。

但我害怕没敢问他。

他往工棚里拉了一盏电灯,开始在夜间干活。

他家门外总停着许多车子,将东西拉进拉出。

后来波普又忙着漆房子,将房子漆成大绿色,又将屋顶漆成大红。

哈特说:“这家伙准疯了。

”又补充道:“怕是他又要做新郎官了。

”哈特没有全说错。

大约两星期后的一天,波普回来了,还带来了一个女人,是他老婆,我的阿姨。

波普很快又恢复了过去的生活方式,他仍然把时间都花在做那没有名字的东西。

他又停止了工作,他老婆又到我们学校附近的那户人家做了厨娘。

后来发生的事太突然,我们都不知道会出这种事。

哈特也是读了报纸后才知道的:小木匠被捕入狱。

这太不可思议了,原来波普是个作恶多端的梁上君子。

所有那些新家具,用哈特的话说都不是波普做的。

他偷来别人的东西然后把它们重新组装起来。

实际上他偷的东西太多,有时只好把不要的那些卖掉。

他就是这么被抓住的。

现在我们才明白以前为什么总有许多车子停在波普家门口。

哈特说出了我们大家的心里话。

他说:“这老兄真笨,为什么他要去卖他偷来的东西呢?告诉我。

为什么?”我们都认为他这么做确实太蠢。

波普出狱后成了英雄。

他成了那帮小子中的一员。

但对我来说,他变了。

这种变化使我伤心。

因为他开始干活了。

他开始为别人做莫利斯式椅子、桌子和衣橱。

有一次我问他:“波普先生,你什么时候再做没有名字的东西呀?”他竟臭骂了我一通。

“你他妈的真讨厌,”他说,“快滚开,否则我非揍你不可。

”【注】奈保尔,英国作家,以其“富有洞察力的叙述和不为世俗左右的探索”“将扭曲的历史中的真实展现出来”,获得2001年度诺贝尔文学奖。

12.这篇小说运用了象征手法,请根据全文内容,指出题目“没有名字的东西”的象征意义。

(3分)13.小说开头描写波普忙碌的情形,其作用是什么?(3分)14.“我”眼中的波普与众人眼中的波普有什么不同?你如何看待这种不同?(4分)15.简要分析“我”在小说中的作用。

(4分)16.波普从做没有名字的东西到做有名字的东西,他的人生发生了怎样的变化?你认为这种变化是可喜,还是可悲?请简要说明理由。

(6分)12.①舅舅忍痛决定卖琴;②父亲去卖琴;③舅舅把琴送给“我”;④母亲舍不得卖琴;⑤我去卖琴发现琴是假的。

(每点1分,答对四点得满分。

)13.①刻画出舅舅被迫卖掉祖传珍宝的痛苦无奈心情和为能买琴帮助妹妹一家渡过难关的欣慰心情。

②引出后文的父亲买琴的情节,为后文舅舅把琴送给“我”做铺垫。

(每点1分,答对四点得满分。

意思对即可)14.①“我”是故事的见证者,使故事真实可感。

②“我”是故事的叙述者,以“我”为线索组织情节,贯穿全文,推动情节发展。

③“我”是主题的揭示者,通过“我”的买琴和与“父亲”的谈话,暗示文章主题。

④“我”是主人公“父亲”的烘托者,借用“我”的形象来突出“父亲”的伟大形象。

(每点1分,答对四点得满分。

)15.①父亲是一个善良、敢于冒险、有责任感、爱护家庭的人物形象。

(人物形象的本质)②作者通过这一人物形象的塑造,赞美对家庭高度负责的父亲们形象,无形地批判置家庭不顾而只管自己逍遥的父亲们形象,发父亲们深思。

(人物形象的意义)16.①对舅舅来说,“提琴”象征“亲情”和“无私的品格”。

②对母亲来说,“提琴”象征“亲情”和“物质财富”。

③对父亲来说,“提琴”象征“亲情”和“善良的品质”。

④对“我”来说,“提琴”象征“亲情”和“精神财富”。

(每点1分,答对四点得满分。

意思对即可)12.诗意的生活,或追求精神的生活,或追求理想的生活。

(3分,意思符合即可)13.突出波普工作的诗意,表达了我对波普的赞美欣赏之情,为下文写波普的转变作铺垫。

(3分,写出一点得2分,写出两点得3分)14.“我”眼中的波普热情、健谈、具有诗人气质,后来变得嚣张,令人害怕;众人眼中的波普傲慢、无用、不受欢迎,后来变成了英雄。