第25课 世界多极化趋势

- 格式:doc

- 大小:1.22 MB

- 文档页数:4

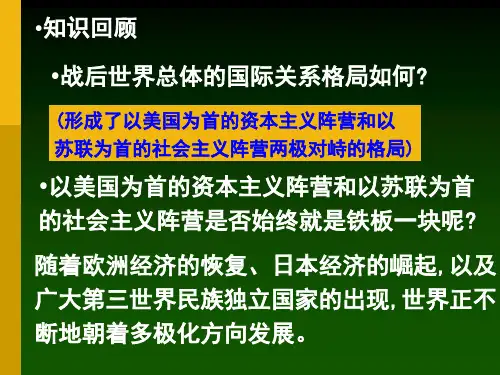

第25课世界多极化趋势【课标解读】1. 知识点:了解欧洲共同体的形成、日本经济迅速发展的原因、三足鼎立局面的形成。

2. 重点:欧洲一体化和日本经济迅速发展。

3. 难点:欧洲一体化对两极格局产生的影响;日本经济迅速发展与三足鼎立局面的形成。

【自主学习】一、欧共体的形成1. 原因:(1)二战后,西欧国际地位严重下降,依附美国恢复经济,对抗社会主义国家。

(2)50年代,西欧各国的生产力得到了较快发展,要求从______的阴影下走出。

(3)各国实力无法与美苏相比,需要_______起来保障安全,发挥作用。

2. 成立:1967年,欧洲煤钢共同体、欧洲________共同体、欧洲原子能共同体合并为欧共体。

3. 一体化措施:建立________同盟、实行共同的农业政策、建立欧洲________体系,加强科技合作。

4. 影响:(1)促进了____________经济发展,实力增强;(2)西欧在经济上成为_______的竞争对手;(3)政治上推行________________的外交政策;(4)美国的霸权地位削弱,调整对欧政策。

二、日本成为经济大国1. 原因:(1)二战后,美国以盟军的名义对日本实行了单独占领,日本则采取了_______________的政策。

(2)冷战后, ________扶植日本,成为反共桥头堡。

(3)日本推行____________改革,铲除封建因素。

(4)重视____________________。

(5)制定经济计划,利用_________________大力推动经济发展。

2. 水平:1956-1972,日本国民生产总值上升到资本主义世界第二位。

3. 影响:(1)改变了向美国一边的政策,实行以日美为轴心的__________外交;(2)资本主义世界经济出现美、_______、________三足鼎立局面;(3)经济______________挑战美国霸权;也是对美苏两级格局的冲击。

三、不结盟运动兴起1. 背景:(1)二战后,亚非拉掀起民族解放斗争的浪潮,诞生许多新兴独立国家。

世界多极化趋势所谓“极”,指的是综合国力强、对国际事务影响大的国家或国家集团。

所谓“化”,是指一种发展趋势,并非指现实,表明在多极格局形成之前有一个相当长的过渡期(或叫转换期)。

世界多极化是指一定时期内对国际关系有重要影响的国家和国家集团等基本政治力量相互作用而朝着形成多极格局发展的一种趋势,是对主要政治力量在全球实力分布状态的反映。

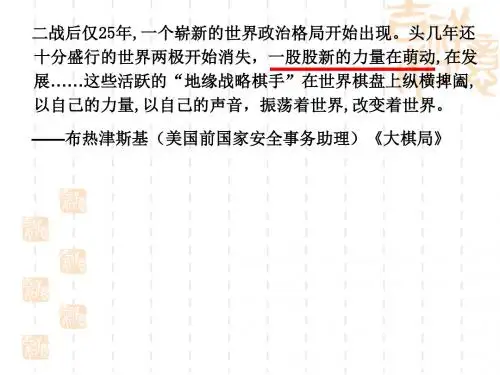

多极化发展并不是偶然的,它孕育于两极格局的演变之中,两极格局终结后,并没有出现单极格局,世界正在走向多极化,这是当今国际形势的一个突出特点。

一、概论中文名称:世界多极化英文名称:world multipolarization定义:国际关系格局由一、两个超级大国为中心向两个以上的实力相当国家或国家集团组成力量中心转化的趋势。

20世纪90年代初,由于苏联的解体,东欧形势的剧变,美、苏两个超级大国垄断国际政治的局面被打破,标志世界格局正向多极化发展。

二、原因①东欧剧变、苏联解体,旧的两极格局被打破。

②世界各种力量出现新的分化、组合。

③大国关系经历重大而深刻的调整。

④根本原因:经济全球化的发展,世界政治发展本身的不平衡,美国推行单边主义扩张战略,引起其他政治元素的不满。

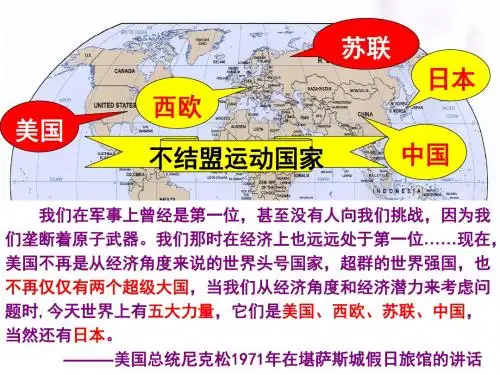

三、表现世界正在形成若干个政治经济力量中心,美国、欧盟、日本、俄罗斯、中国等大国和国际组织在国际社会中扮演着重要角色:①美国成为唯一的超级大国,并极力构建以自己为主导的单极世界。

②欧盟的建立、扩大和发展。

1999年欧元启动,标志着欧盟内部合作进一步加强,提高了欧盟的国际地位。

③日本将两极格局的瓦解视为跻身政治大国的大好时机,主动参与国际事务,加快谋求政治大国地位的步伐。

④苏联解体后,俄罗斯联邦取代苏联在联合国的地位,并拥有足以同美国相匹敌的军事武器。

随着国内外经济形势不断好转,国际地位也有了很大改善。

⑤中国作为最大的发展中国家,随着改革开放和经济实力的迅速增长,国际地位与影响力日益提高。

四、特点①世界多极化是顺应时代发展需求和不以人的意志为转移的客观发展趋势。

第25课世界多极化趋势美国与苏联的对峙导致了两级对立的世界格局。

美苏两个超级大国争夺世界霸权,对世界各国的安全与主权以及世界和平形成严重威胁。

不过,这种局面没有维持很长时间,随着各国的经济发展和实力增强,它们摆脱美苏控制的趋势也越来越明显,整个世界开始从两极对立走向多极化。

欧洲共同体的形成西欧曾经是世界上最发达的地区,但在第二次世界大战后,这一地区战争创伤严重,实力大损,国际地位下降,不得不依附于美国。

20世纪50年代,西欧各国的生产力得到了较快的发展,它们越来越强烈地要求从美国的阴影下走出来。

然而,它们当中任何一个国家的实力都无法与强大的美国和苏联相比,于是走上了联合发展的道路。

1951年,法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡宣布成立欧洲煤钢共同体。

1958年,这六个国家又成立了欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体。

经过长时间的酝酿准备和尝试,1967年,欧洲煤钢共同体、欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体合并为欧洲共同体,简称欧共体。

英国地处欧洲,却长期亲美,抵制欧共体,结果不利于自身经济发展,转而申请加入欧共体。

1973年,英国、爱尔兰、丹麦成为欧共体成员国。

欧共体成立之后,西欧国家在政治和经济方面不断加强合作,建立了关税同盟,实行共同的农业政策,建立欧洲货币体系,并加强科技合作。

政治经济一体化大大促进了西欧国家经济的发展和实力的增强。

1973年,欧共体9国人口2.56亿,出口贸易额为2100亿美元,超过了美国和苏联;国民生产总值10650亿美元,远远超过苏联,为美国的77.7%。

随着实力的增强,西欧在经济上成为美国的竞争对手;在政治上,它们也力图推行独立自主的外交政策。

美国的霸权地位受到严重削弱,不得不调整它的对欧政策。

20世纪70年代初,美国不得不承认西欧的伙伴地位,表示“决心用一种新的彬彬有礼的态度来很好地倾听北约伙伴的意见”,并把1973年定位“欧洲年’,以示对西欧的重视。

日本成为世界经济大国第二次世界大战结束后,美国以盟军的名义对日本实行了单独占领,日本政府则采取了追随美国的政策。

第25课世界多极化趋势

编写:班级:小组:姓名:审核:

【课标要求】简述欧洲共同体的形成、日本成为世界经济大国和中国的振兴以及不结盟运动的兴起,了解世界多极化趋势在曲折中发展。

【学习目标】识记60、70年代以来多极化趋势的表现,知道其对世界历史的影响。

预习案——【自主学习,知识梳理】

【自主学习要求】

1、结合学案的内容,自主学习课文基础知识部分,并自主构建本课知识体系。

2、小组内相互检查基础知识,找出错误并改正。

一、欧洲共同体的形成:

1、形成原因:

①二战后,西欧的国际地位下降。

②50年代西欧各国生产力

③地域接近,有着共同的文化遗产和心理认同感

④美苏冷战威胁西欧,使西欧国家认识到了联合的重要性

⑤为促进经济发展(根本原因)

2、过程:①1951年:②1958年:

③1967年:

欧共体实质:国家垄断资本主义的国际联盟

3、进一步发展:欧洲一体化建设

4、意义:①经济:大大促进了西欧

②政治:推行独立自主的

思考:美国席位变化的原因①

②

③冲击了两极格局,出现了多极化趋势

二、日本成为世界大国:

(一)战后初期日本的政策和经济状况:

(二)日本崛起:

1、原因:①美国的扶植——为什么?

②前提条件:

③高度重视科技教育:

④经济建设:

⑤外部条件:朝鲜战争和越南战争,美军的大批军事及后勤物资订货,进一步刺激

了日本经济的发展

2、概况:

3、影响:①政治:外交政策的变化:

②经济:三足鼎立:

③挑战美国霸权

三、不结盟运动的兴起:

1、背景:①二战后,

②它们在国际上

2、标志:第一次不结盟国家和首脑会议的召开

①概况:时间 地点

②内容:A 、通过了《 》确立了 宗旨

B 、不结盟的含义:

3、意义 :①标志着 ②开始改变 ③冲击了两极格局,出现了多极化趋势

四、中国的振兴:

1949年,中华人民共和国成立。

在恢复国民经济后,第一个五年计划超额完成,奠定了社

会主义工业化的初步基础。

中国从1956年开始大规模的社会主义建设。

到1966年之前,虽然

遇到过挫折,但还是取得了很大成绩。

文化大革命十年动乱,使中国的社会主义事业受到很大

损失,走了弯路。

中共十一届三中全会及时把党和国家的工作重点转移到现代化建设上来。

改

革开放以后,中国经济发展迅速,国际地位日益提高,成为世界政治舞台上不可忽视的重要力

量。

五、美苏争霸的相互削弱

【自主构建知识体系】

欧洲的联合-欧洲 ―――

日本的崛起-亚洲 世界主要政治力量 不结盟运动-亚非

世界政治格 的发展变化 中国的振兴-亚洲 局多极化的

强大的美国-美洲 出现

衰落的苏联-欧亚

课中案——【课堂互动,合作探究】

一、预习反馈

1、二十世纪六七十年代,世界开始出现多极化趋势的表现?

2、欧共体形成原因?

3、二战后日本经济兴起的原因?

4、二战后,美国与西欧和日本的关系?

二、课堂互动,合作探究

合作探究要求:

1、生生合作、组内合作、依靠集体的力量完成以下探究问题。

2、各小组组长指导协调探究任务的完成,安排专人做好相关讨论记录,并确定需进行探究成

果展示的同学。

阅读下列材料:

材料一:参阅下图

实力迅速上升 实力相对下降

图一图二

材料二:“西欧与日本都是美国非常强有力的竞争对手。

朋友,是的。

盟友,是的。

但是,他们正在与我们竞争。

在经济领域的问题上,他们在全世界同我们竞争得非常激烈。

……同我们在第二次世界大战结束的时候相比,美国遇到了我们甚至连做梦也没想到的那种挑战。

”

——摘自《1971年美国总统尼克松的讲话》材料三:“1971年,美国总统尼克松表示:“美国的政策目标从长期来看,必须是结束大陆中国与世界社会隔绝的状态和使我们同大陆中国的关系正常化。

”

材料四:在决定把1973年定为“欧洲年”的时候,美国总统尼克松说:“……国际环境,尤其是欧洲发生的变化,带来了新的问题和新的机会”,“美国同新欧洲的关系非改善不可”,“要建立一个比较完善、可维持的伙伴关系,从而共同合作”。

请回答:

(1)根据材料一提供的信息,美国战后在欧洲实施了什么计划?其目的是什么?

(2)根据材料二,材料一中美国的目的能否实现?用材料二中的一句原话加以说明。

(3)根据材料三,尼克松在任期间,在调整与中国关系上进行了哪些活动?做出了什么贡献?

1972年尼克松访华,签订中美《联合公报》,促成了中美关系的缓和。

(4)指出影响中美关系发展的主导因素有哪些?

国家利益;国家力量;社会性质(意识形态)等

(5)根据材料和所学知识,分析70年代美国调整对外政策的原因。

60年代以来美国经济发展缓慢,侵越战争失利,实力削弱;美苏争霸中处于劣势;西欧、中国

实力增强。

【有效训练】

1.1971年,为扭转外贸逆差,尼克松政府决定征收10%的进口附加税和暂停美元兑换美金,这立即遭到日本

和西欧国家的强烈反对。

无奈,美国被迫同意美元贬值和取消进口附加税。

上述材料主要说明了

A.欧美国家间经济摩擦不断

B.西欧、日本联合抵制美国经济控制

C.日本、西欧、美国形成了三足鼎立

D.日本联合西欧与美国争夺世界市场

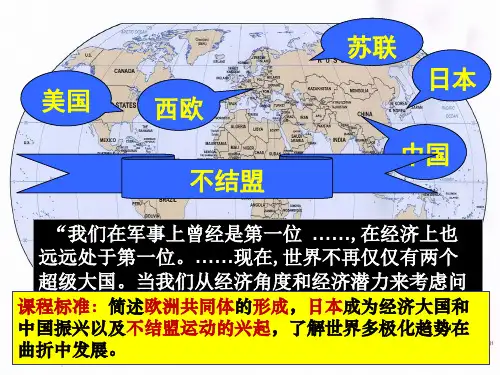

2.尼克松在1971年曾说:“我们在军事上曾经是世界第一位……现在,美国不再是从经济角度来说的世界头号国家,超群的世界强国,也不再仅仅又两个超级大国。

当我们从经济角度何经济潜力来考虑问题时,

今天世界上有五大力量,它们是美国、西欧、苏联、中国,当然还有日本。

”尼克松所说的这种现象出现

的根源是

A 、欧共体的形成

B 、日本的崛起

C 、世界经济力量结构的多极化

D 、中国的振兴

3.在不结盟运动兴起时,美国前国务卿杜勒斯攻击“不结盟”是“一种不道德的近视的概念”;苏联也预言这个运动“像走钢丝一样长不了”,这些现象说明

A.不结盟运动是一个与美苏相抗衡的军事政治集团

B.不结盟运动的兴起标志着世界多极化格局的形成

C.不结盟运动兴起后日益成为国际舞台上不可忽视的一支政治力量

D.不结盟运动的兴起是美苏“冷战”加速瓦解的根本原因

4.下列对不结盟运动的认识,不正确的是

A.是20世纪60年代由亚非拉新兴独立国家建立的国际政治集团

B.其目的是为了谋求第三世界国家的独立、主权和发展

C.推动了国际政治格局向多极化方向发展

D.对美苏两个超级大国的霸权主义起到了制约作用

5.下列有关两图的说法不正确的是( )

图1 被隔开的东西柏林 图2 摧毁柏林墙

6.美国前国务卿贝克曾说:“苏联的崩溃产生了一个世纪才有一次的机会在全世界推行美国的利益和价值观念。

”这反映了( )

A.苏联的消失使美国成为世界上唯一的超级大国

B.美国的世界霸权地位自二战后达到最高峰

C.美国企图规划未来的国际秩序,建立美国统治下的世界

D.当今世界不得不赞成美国领导下的世界单极格局

课后案——【课后拓展】

简述中国近现代史上具有进步意义的法律文献及其历史作用。

(4分)

1912年春,孙中山在南京颁布《中华民国临时约法》确立了三权分立政治体制,是中国历史上第一部资产

阶级民主宪法性质的文件,具有反对封建专制制度的进步意义;1949年9月中国人民政治协商会议第一次全体会议通过了《共同纲领》,《共同纲领》具有临时宪法的性质;1954年秋第一届全国人民代表大会制定了《中华人民共和国宪法》,她是新中国第一部社会主义类型的宪法,是中国人民革命胜利的经验总结,是建设社会主义的保证。

A.柏林墙的修建是“冷战”的产物

B.柏林墙是“冷战”时期德国分裂的象征

C.摧毁柏林墙标志着德国的统一

D.摧毁柏林墙是两极格局最终瓦解的标志。