计算雨水设计流量时雨水在地面的流行时间怎么算

- 格式:docx

- 大小:17.36 KB

- 文档页数:14

雨水流量计算公式在城市规划和城市排水系统设计中,雨水流量计算是一项非常重要的工作。

通过合理计算雨水流量,可以确定排水系统的容量和设计要求,以确保在暴雨期间有效排除雨水,防止城市内涝现象的发生。

本文将介绍雨水流量计算的基本原理和常用公式。

一、雨水流量计算的基本原理雨水流量计算是根据雨水的产生、收集和排水原理来进行的。

当降雨发生时,一部分雨水通过自然径流方式回归大气,而另一部分雨水则通过地面或建筑物的收集流入排水系统。

计算雨水流量的目的是为了确定排水系统所需的运行能力和结构参数,以便能够有效地排除雨水,预防城市内涝。

二、常用的1. 均匀雨水流量计算公式:常用的雨水流量计算公式可以分为均匀雨和非均匀雨两种情况。

首先来看均匀雨水流量计算公式,即在一定时间内,雨水在单位时间内的平均降雨强度相同。

均匀雨水流量计算公式如下:Q = C × A × i其中,Q表示雨水流量,C表示流量系数,A表示收集面积,i表示单位时间的平均降雨强度。

2. 非均匀雨水流量计算公式:在实际情况中,降雨强度常常是不均匀的。

为了更准确地计算雨水流量,我们需要使用非均匀雨水流量计算公式。

非均匀雨水流量计算公式如下:Q = Σ (C × A × i)即雨水流量等于各个时间段降雨强度与对应时间段雨水流量的乘积之和。

3. 测点雨水流量计算公式:在实际的城市排水系统设计中,往往需要对特定的测点进行流量计算,以确定流量峰值和相应的排水能力。

测点雨水流量计算公式如下:Q = C × A × i × d其中,Q表示测点的雨水流量,C表示流量系数,A表示收集面积,i表示单位时间的平均降雨强度,d表示持续时间。

三、流量系数的确定在雨水流量计算中,流量系数是一个重要的参数,它反映了雨水流入排水系统的效率。

不同的场地和不同的雨水收集方式会有不同的流量系数。

根据实际情况,常用的流量系数可以参考以下数值范围:- 大型商业区、住宅区和工业区:0.5-0.8- 路面和人行道:0.9-1.0- 屋顶和其他建筑物表面:0.7-0.9- 自然地面:0.15-0.25流量系数的确定需要考虑到地面材料、坡度、排水系统设计和实际应用情况等因素。

《室外排水设计标准》中雨水流量计算公式室外排水设计标准中的雨水流量计算公式一直是工程设计中的重要内容,它直接关系到建筑物在暴雨天气下的排水能力和排水系统的设计方案。

在进行雨水流量计算时,我们需要综合考虑当的气候、降雨情况、土利用、形势等多种因素,以确定合适的设计标准和流量计算公式。

在进行室外排水设计的过程中,我们首先需要考虑的是建筑物所在区的降雨情况。

降雨量是影响雨水流量计算的关键因素之一,一般来说,我们可以根据当的历史降雨数据和气候特点,选择合适的设计雨量进行计算。

而对于大多数区来说,通常采用的是一小时内的暴雨设计标准作为基准值,这样能够有效保证排水系统在暴雨天气下的正常运行。

我们还需要考虑建筑物周围的土利用和形势情况。

不同的土利用和形势会对雨水的流动和集中产生影响,在进行流量计算时需要进行合理的修正。

对于高势和大面积绿区域,雨水流速较快,需要考虑排水渠的设计和流速控制;而对于低洼形和密集建筑区域,雨水集中和排水系统的负荷会较大,需要特别关注雨水的集中排除和排水系统的负荷能力。

在具体的雨水流量计算公式中,一般来说会涉及到单位时间内的雨水流量计算,其计算公式一般如下所示:\[ Q=C_i*A*\text{Rainfall} \]其中,Q表示单位时间内的雨水流量,单位为m3/s;Ci为径流系数,是表径流流量与总降雨量之比,取值通常在0.1-0.8之间;A表示流域面积,单位为km2;Rainfall表示降雨强度,单位为mm/h。

通过这个公式,我们可以对不同流域的雨水流量进行计算,并为后续的排水系统设计提供参考。

室外排水设计标准中的雨水流量计算公式是建筑物排水系统设计中的核心内容,设计人员需要综合考虑当的气候、降雨情况、土利用、形势等多种因素,以确定合适的设计标准和流量计算公式。

在进行雨水流量计算时,需要特别关注降雨量、径流系数和流域面积等关键因素,以确保排水系统在暴雨天气下的正常运行。

在实际的工程设计中,还需要结合当的实际情况,进行合理的修正和调整,以保证排水系统的稳定性和安全性。

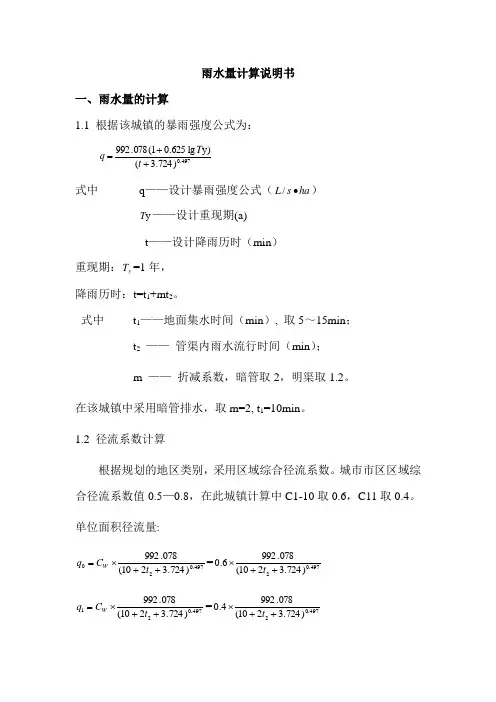

雨水量计算说明书一、雨水量的计算1.1 根据该城镇的暴雨强度公式为:497.0)724.3()y lg 625.01(078.992++=t T q 式中 q ——设计暴雨强度公式(ha s L ∙/)y T ——设计重现期(a)t ——设计降雨历时(min )重现期:y T =1年,降雨历时:t=t 1+mt 2。

式中 t 1——地面集水时间(min ), 取5~15min ;t 2 —— 管渠内雨水流行时间(min );m —— 折减系数,暗管取2,明渠取1.2。

在该城镇中采用暗管排水,取m=2, t 1=10min 。

1.2 径流系数计算根据规划的地区类别,采用区域综合径流系数。

城市市区区域综合径流系数值0.5—0.8,在此城镇计算中C1-10取0.6,C11取0.4。

单位面积径流量:497.020)724.3210(078.992++⨯=t C q W =497.02)724.3210(078.9926.0++⨯t 497.021)724.3210(078.992++⨯=t C q W =497.02)724.3210(078.9924.0++⨯t设计流量Q 为:0q A Q ⨯=灌渠内雨水流行时间为:t 2=L/v式中 L ——管长(m )V ——雨水在管内的流速(m/s )坡降:L S h ⨯=设计管内底标高的最小值为地面标高减去管道的最小覆土厚度加上管径,埋深为设计地面标高减去设计管底标高。

管径、流速、流量等的确定采用满流水力计算表。

二、雨水管网定线2.1排水体制的选择规划区排水设施不完善,无完整排水系统,雨污合流排放,未经处理就近排入水体。

规划区防洪标准为20年一遇,片区内规划用地竖向高程均在20年一遇的洪水位线之上。

暴雨强度公式根据附录:福建各地暴雨强度公式选用。

管材采用钢筋混凝土管。

2.2管线定线原则:充分利用地形,就近排入水体。

雨水管渠应尽量利用自然地形坡度布置,要以最短的距离靠重力流将雨水排入附近的池塘、河流、湖泊等水体中。

浅析城市道路雨水量计算一般方法摘要:通过区域内不同地面种类占比,加权平均得到综合径流系数。

根据汇水地区城镇类型等因素,确定雨水管渠设计重现期,进而计算得到汇水地区暴雨强度,最终确定雨水量。

关键词:综合径流系数;暴雨强度;雨水量设计雨水流量计算是城市道路设计的重要内容,其准确性影响到管渠规模的科学合理确定,与工程建设的经济性密切相关。

关系到汇水地区的雨水排放畅通,有效遏制内涝的发生,提供良好的出行条件,进而保障人民正常的生产生活秩序。

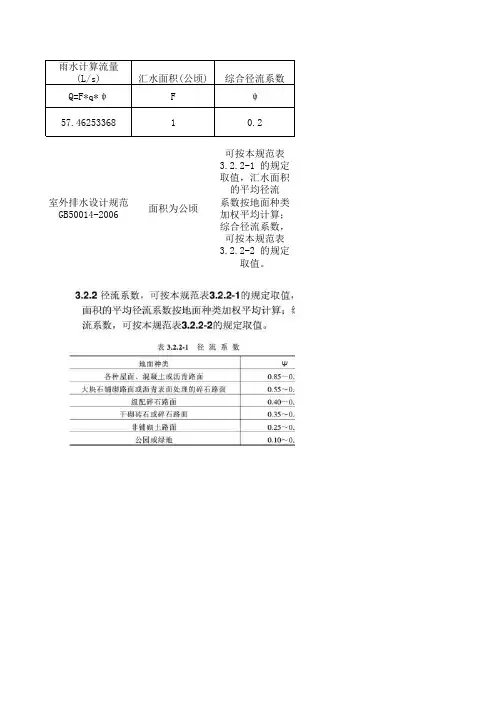

1综合径流系数的确定径流系数是一定汇水面积内总径流量与降水量的比值,是任意时段内的径流深度与造成该时段径流所对应的降水深度的比值。

径流系数说明在降水量中有多少水变成了径流,它综合反映了流域内自然地理要素对径流的影响。

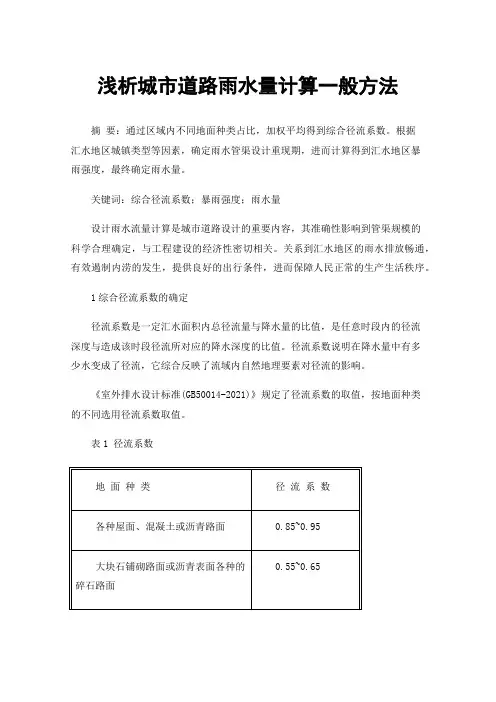

《室外排水设计标准(GB50014-2021)》规定了径流系数的取值,按地面种类的不同选用径流系数取值。

表1 径流系数当汇水区地类成分明确时,可按表1规定的地类加权平均计算综合径流系数。

地面种类组成不明时,可按照表2,根据汇水地区所属区域情况综合选定。

表2 综合径流系数2设计重现期与暴雨强度2.1 设计重现期设计重现期是设计暴雨强度两次出现的统计时间间隔。

如果以一年为重现期,按统计规律每年遭遇一次,也就是一年一遇的暴雨强度,设计采用这种大小的城市交通暴雨强度。

重现期越长,暴雨强度越大,相应的设计排水系统的排放能力要求也越大。

设计重现期是根据技术经济比较后确定的,包括汇水区的性质、城镇类型等因素。

表3 设计重现期(年)注:城市规模由城区常住人口数量决定。

2.2 暴雨强度暴雨强度反映降雨的集中程度,暴雨强度越大就代表着降雨量越多。

目前,我国各地已通过数理统计法对暴雨强度公式的计算和确定,积累了完整的自记雨量记录资料。

其计算公式为:式中:q——设计暴雨强度[L/(hm2·s)];P——设计重现期(年);t——降雨持续时间(分钟),t=t1+t2,根据汇水距离、地形坡度、地面类型等计算地面集水时间与管渠内雨水流行时间之和,一般采用5min至15min;A1,C,b,n——参数,根据统计方法进行计算确定。

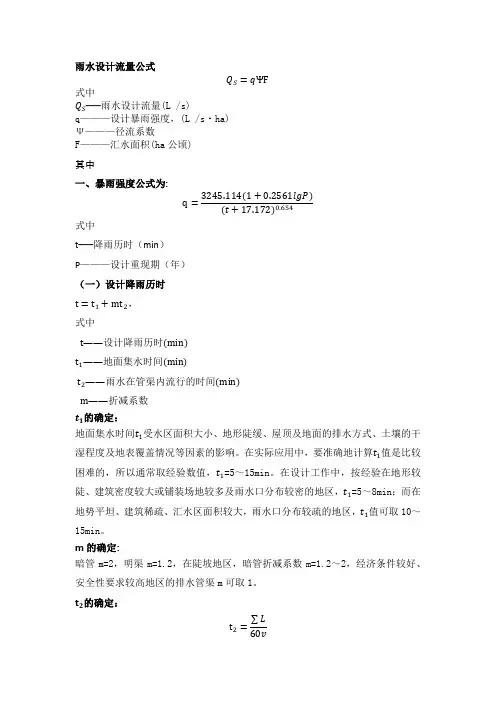

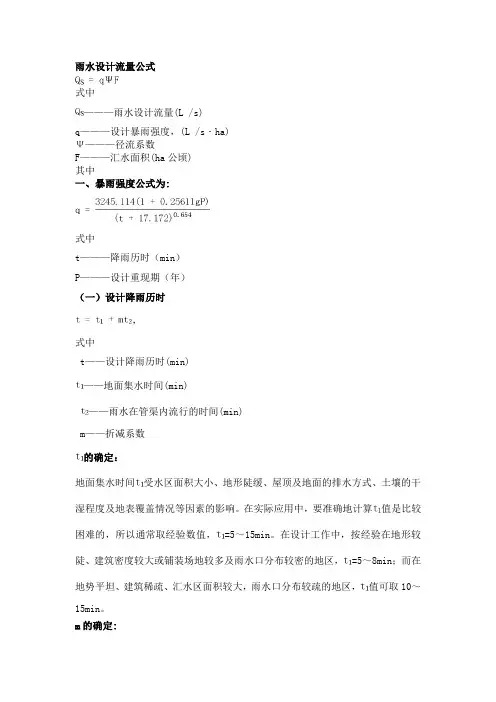

雨水设计流量公式Q S=qΨF 式中Q S———雨水设计流量(L /s)q———设计暴雨强度,(L /s・ha) Ψ———径流系数F———汇水面积(ha公顷)其中一、暴雨强度公式为:q=3245.114(1+0.2561lgP) (t+17.172)0.654式中t———降雨历时(min)P———设计重现期(年)(一)设计降雨历时t=t1+mt2,式中t——设计降雨历时(min)t1——地面集水时间(min)t2——雨水在管渠内流行的时间(min)m——折减系数t1的确定:地面集水时间t1受水区面积大小、地形陡缓、屋顶及地面的排水方式、土壤的干湿程度及地表覆盖情况等因素的影响。

在实际应用中,要准确地计算t1值是比较困难的,所以通常取经验数值,t1=5~15min。

在设计工作中,按经验在地形较陡、建筑密度较大或铺装场地较多及雨水口分布较密的地区,t1=5~8min;而在地势平坦、建筑稀疏、汇水区面积较大,雨水口分布较疏的地区,t1值可取10~15min。

m的确定:暗管m=2,明渠m=1.2,在陡坡地区,暗管折减系数m=1.2~2,经济条件较好、安全性要求较高地区的排水管渠m可取1。

t2的确定:t2=∑L 60v式中t2——雨水在管渠内流行时间(min)L——各管段的长度(m)v——各管段满流时的水流强度(m/s)v的确定:v=1n∙R23∙I12式中v——流速(m/s)R——水力半径(m) I——水利坡度n——粗糙系数R确定:R=A XA——输水断面的过流面积(m2)X——接触的输水管道边长(即湿周)(m)n的确定:(二)设计重现期(P)P的确定:《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第3.2.4 条原规定:雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。

同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。

重现期一般采用0.5~3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用3~5年,并应与道路设计协调。

雨水设计流量公式式中———雨水设计流量(L /s)q———设计暴雨强度,(L /s・ha)Ψ———径流系数F———汇水面积(ha公顷)其中一、暴雨强度公式为:式中t———降雨历时(min)P———设计重现期(年)(一)设计降雨历时,式中t——设计降雨历时(min)——地面集水时间(min)——雨水在管渠内流行的时间(min)m——折减系数的确定:地面集水时间受水区面积大小、地形陡缓、屋顶及地面的排水方式、土壤的干湿程度及地表覆盖情况等因素的影响。

在实际应用中,要准确地计算值是比较困难的,所以通常取经验数值,=5~15min。

在设计工作中,按经验在地形较陡、建筑密度较大或铺装场地较多及雨水口分布较密的地区,=5~8min;而在地势平坦、建筑稀疏、汇水区面积较大,雨水口分布较疏的地区,值可取10~15min。

m的确定:暗管m=2,明渠m=,在陡坡地区,暗管折减系数m=~2,经济条件较好、安全性要求较高地区的排水管渠m可取1。

的确定:式中——雨水在管渠内流行时间(min)L——各管段的长度(m)v——各管段满流时的水流强度(m/s)v的确定:式中v——流速(m/s)R——水力半径(m)I——水利坡度n——粗糙系数R确定:A——输水断面的过流面积(X——接触的输水管道边长(即湿周)(m)n的确定:(二)设计重现期(P)P的确定:《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第条原规定:雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。

同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。

重现期一般采用~3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用3~5年,并应与道路设计协调。

特别重要地区和次要地区可酌情增减。

二、汇水系数的确定(Ψ)汇水面积通常是由各种性质的地面覆盖组成的,随着它们占有的面积比例变化,Ψ的值也各异。

因此整个汇水面积的径流系数应采用平均径流系数;也可采用区域的综合径流系数,一般市区的综合径流系数Ψ=郊区的综合径流系数Ψ=。

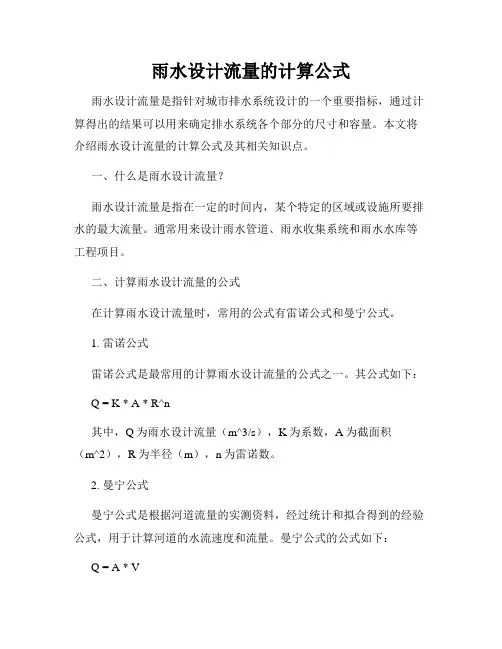

雨水设计流量的计算公式雨水设计流量是指针对城市排水系统设计的一个重要指标,通过计算得出的结果可以用来确定排水系统各个部分的尺寸和容量。

本文将介绍雨水设计流量的计算公式及其相关知识点。

一、什么是雨水设计流量?雨水设计流量是指在一定的时间内,某个特定的区域或设施所要排水的最大流量。

通常用来设计雨水管道、雨水收集系统和雨水水库等工程项目。

二、计算雨水设计流量的公式在计算雨水设计流量时,常用的公式有雷诺公式和曼宁公式。

1. 雷诺公式雷诺公式是最常用的计算雨水设计流量的公式之一。

其公式如下:Q = K * A * R^n其中,Q为雨水设计流量(m^3/s),K为系数,A为截面积(m^2),R为半径(m),n为雷诺数。

2. 曼宁公式曼宁公式是根据河道流量的实测资料,经过统计和拟合得到的经验公式,用于计算河道的水流速度和流量。

曼宁公式的公式如下:Q = A * V其中,Q为雨水设计流量(m^3/s),A为截面积(m^2),V为流速(m/s)。

三、雨水设计流量的计算步骤计算雨水设计流量的步骤主要包括以下几个方面:1. 确定计算标准:根据相应的规范和标准,确定计算的基本要求和准则。

2. 收集雨量资料:通过获取气象站点的实测资料或使用统计学方法,收集雨水的降雨数据。

3. 计算截面系数:根据工程所用的截面形状,计算相应的截面系数。

4. 计算流量系数:根据工程的特点和条件,计算相应的流量系数。

5. 计算雨水设计流量:利用公式和相关参数,计算雨水设计流量。

6. 检查和修正:对计算结果进行检查和修正,并进行必要的优化。

四、雨水设计流量的影响因素计算雨水设计流量时,需要考虑以下几个主要影响因素:1. 雨水的降雨强度:降雨强度越大,雨水设计流量就越大。

2. 城市区域的面积:城市区域的面积越大,雨水设计流量也就越大。

3. 城市区域的土壤类型:不同种类的土壤具有不同的渗透能力,土壤渗透能力越低,雨水设计流量就越大。

4. 城市区域的地形和排水条件:地形和排水条件良好的区域,雨水设计流量相对较小。

雨水流量公式详解(含计算过程及结果)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1雨水设计流量公式式中———雨水设计流量(L /s)q———设计暴雨强度,(L /sha)Ψ———径流系数F———汇水面积(ha公顷)其中一、暴雨强度公式为:式中t———降雨历时(min)P———设计重现期(年)(一)设计降雨历时,式中t——设计降雨历时(min)——地面集水时间(min)——雨水在管渠内流行的时间(min)m——折减系数的确定:地面集水时间受水区面积大小、地形陡缓、屋顶及地面的排水方式、土壤的干湿程度及地表覆盖情况等因素的影响。

在实际应用中,要准确地计算值是比较困难的,所以通常取经验数值,=5~15min。

在设计工作中,按经验在地形较陡、建筑密度较大或铺装场地较多及雨水口分布较密的地区,=5~8min;而在地势平坦、建筑稀疏、汇水区面积较大,雨水口分布较疏的地区,值可取10~15min。

m的确定:暗管m=2,明渠m=,在陡坡地区,暗管折减系数m=~2,经济条件较好、安全性要求较高地区的排水管渠m可取1。

的确定:式中——雨水在管渠内流行时间(min)L——各管段的长度(m)v——各管段满流时的水流强度(m/s)v的确定:式中v——流速(m/s)R——水力半径(m)I——水利坡度n——粗糙系数R确定:A——输水断面的过流面积(X——接触的输水管道边长(即湿周)(m)n的确定:(二)设计重现期(P)P的确定:《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第条原规定:雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。

同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。

重现期一般采用~3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用3~5年,并应与道路设计协调。

特别重要地区和次要地区可酌情增减。

二、汇水系数的确定(Ψ)汇水面积通常是由各种性质的地面覆盖组成的,随着它们占有的面积比例变化,Ψ的值也各异。

雨水流量公式详解(含计算过程及结果)在水资源管理和城市规划领域,雨水流量的计算是一项至关重要的工作。

通过准确计算雨水流量,可以有效地规划水资源利用和城市排水系统设计。

本文将详解雨水流量的计算过程,并提供相应的公式和实例。

一、雨水流量的概念和影响因素雨水流量是指在一定时间内径流的体积或质量,它受到多种因素的影响,包括降雨强度、时间分布、雨水径流曲线、地形、土壤类型和植被覆盖等。

准确计算雨水流量需要综合考虑这些因素,并利用相应的公式来进行计算。

二、雨水流量公式及计算过程1. 均匀降雨模型均匀降雨模型是计算雨水流量的基础模型,它假设降雨的强度在一段时间内保持恒定。

根据该模型,雨水流量的计算公式为:Q = C × A × i其中,Q表示雨水流量,C为径流系数,A为流域面积,i为雨水平均降雨强度。

2. Rational公式Rational公式是一种较为常用的雨水流量计算方法,适用于小流域或城市区域。

根据该公式,雨水流量的计算公式为:Q = CiA其中,Q表示雨水流量,C为系数(代表径流系数和水文学公式之间的关系),i为设计暴雨强度,A为流域面积。

3. SCS Curve Number法SCS Curve Number法是美国农业部Soil Conservation Service提出的一种雨水流量计算方法,适用于具有不同土壤类型和植被覆盖的流域。

根据该方法,雨水流量的计算公式为:Q = (P - 0.2S)² / (P + 0.8S)其中,Q表示雨水流量,P为降雨深度,S为地表蓄水容量。

三、实例分析为了更好地理解和应用上述公式,我们以一个示例来进行实际计算。

假设某城市的小流域面积为5000平方米,设计暴雨强度为60毫米/小时,通过Rational公式计算雨水流量如下:Q = 0.8 × 60 × 5000计算得出,雨水流量为240,000立方米/小时。

接下来,我们通过SCS Curve Number法计算雨水流量。

雨水量计算说明书一、雨水量的计算1.1 根据该城镇的暴雨强度公式为:497.0)724.3()y lg 625.01(078.992++=t T q 式中 q ——设计暴雨强度公式(ha s L ∙/)y T ——设计重现期(a)t ——设计降雨历时(min )重现期:y T =1年,降雨历时:t=t 1+mt 2。

式中 t 1——地面集水时间(min ), 取5~15min ;t 2 —— 管渠内雨水流行时间(min );m —— 折减系数,暗管取2,明渠取1.2。

在该城镇中采用暗管排水,取m=2, t 1=10min 。

1.2 径流系数计算根据规划的地区类别,采用区域综合径流系数。

城市市区区域综合径流系数值0.5—0.8,在此城镇计算中C1-10取0.6,C11取0.4。

单位面积径流量:497.020)724.3210(078.992++⨯=t C q W =497.02)724.3210(078.9926.0++⨯t 497.021)724.3210(078.992++⨯=t C q W =497.02)724.3210(078.9924.0++⨯t设计流量Q 为:0q A Q ⨯=灌渠内雨水流行时间为:t 2=L/v式中 L ——管长(m )V ——雨水在管内的流速(m/s )坡降:L S h ⨯=设计管内底标高的最小值为地面标高减去管道的最小覆土厚度加上管径,埋深为设计地面标高减去设计管底标高。

管径、流速、流量等的确定采用满流水力计算表。

二、雨水管网定线2.1排水体制的选择规划区排水设施不完善,无完整排水系统,雨污合流排放,未经处理就近排入水体。

规划区防洪标准为20年一遇,片区内规划用地竖向高程均在20年一遇的洪水位线之上。

暴雨强度公式根据附录:福建各地暴雨强度公式选用。

管材采用钢筋混凝土管。

2.2管线定线原则:充分利用地形,就近排入水体。

雨水管渠应尽量利用自然地形坡度布置,要以最短的距离靠重力流将雨水排入附近的池塘、河流、湖泊等水体中。

雨水设计流量公式式中———雨水设计流量(L /s)q—-—设计暴雨强度,(L /s・ha)Ψ-——径流系数F———汇水面积(ha公顷)其中一、暴雨强度公式为:式中t———降雨历时(min)P———设计重现期(年)(一)设计降雨历时,式中t——设计降雨历时(min)—-地面集水时间(min)—-雨水在管渠内流行的时间(min)m——折减系数的确定:地面集水时间受水区面积大小、地形陡缓、屋顶及地面的排水方式、土壤的干湿程度及地表覆盖情况等因素的影响。

在实际应用中,要准确地计算值是比较困难的,所以通常取经验数值,=5~15min。

在设计工作中,按经验在地形较陡、建筑密度较大或铺装场地较多及雨水口分布较密的地区,=5~8min;而在地势平坦、建筑稀疏、汇水区面积较大,雨水口分布较疏的地区,值可取10~15min。

m的确定:暗管m=2,明渠m=1.2,在陡坡地区,暗管折减系数m=1.2~2,经济条件较好、安全性要求较高地区的排水管渠m可取1。

的确定:式中-—雨水在管渠内流行时间(min)L——各管段的长度(m)v—-各管段满流时的水流强度(m/s)v的确定:式中v——流速(m/s)R——水力半径(m)I——水利坡度n--粗糙系数R确定:A——输水断面的过流面积(X—-接触的输水管道边长(即湿周)(m)n的确定:(二)设计重现期(P)P的确定:《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第3.2.4 条原规定:雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。

同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。

重现期一般采用0。

5~3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用3~5年,并应与道路设计协调。

特别重要地区和次要地区可酌情增减。

二、汇水系数的确定(Ψ)汇水面积通常是由各种性质的地面覆盖组成的,随着它们占有的面积比例变化,Ψ的值也各异。

因此整个汇水面积的径流系数应采用平均径流系数;也可采用区域的综合径流系数,一般市区的综合径流系数Ψ=0.5—0.8。

计算雨水设计流量时雨水在地面的流行时间怎么算【篇一:第10章雨水灌渠设计和优化计算(10-6)】长沙学院教案编号:第15~17讲课时安排: 6 学时实验课□ 习题课□ 实践课□ 其它□题目(教学章、节或主题):第十章雨水管渠设计和优化计算教学目的要求(包括知识与能力两个方面):了解雨量分析与雨量公式、雨水径流调节、截流式合流制排水管网设计与计算、排洪沟设计与计算;掌握雨水管渠设计流量计算、雨水管渠设计与计算、排水管网优化设计。

教学重点、难点:雨水管渠设计流量计算、雨水管渠设计与计算、排水管网优化设计。

教学方式、手段、媒介:课堂讲授、多媒体教学。

教学过程:(含引入新课、中间组织教学以及如何启发思维等)第一节雨量分析及雨量公式一、雨量分析1.降雨量降雨量指单位地面面积上在一定时间内降雨的雨水体积,其计量单位为(体积/时间)/面积。

由于体积除以面积等于长度,所以降雨量的单位又可以采用长度/时间。

这时降雨量又称为单位时间内的降雨深度。

常用的降雨量统计数据计量单位有:年平均降雨量:指多年观测的各年降雨量的平均值,计量单位用mm/a;月平均降雨量:指多年观测的各月降雨量的平均值,计量单位用mm/月;最大日降雨量:指多年观测的各年中降雨量最大的一日的降雨量,计量单位用mm/d。

2.雨量的数据整理自记雨量计所记录的数据一般是每场雨的累积降雨量(mm)和降雨时间(min)之间的对应关系,以降雨时间为横坐标和以累计降雨量为纵坐标绘制的曲线称为降雨量累积曲线。

降雨量累积曲线上某一点的斜率即为该时间的降雨瞬时强度。

将降雨量在该时间段内的增量除以该时间段长度,可以得到描述单位时间内的累积降雨量,即该段降雨历时的平均降雨强度。

3.降雨历时和暴雨强度在降雨量累积曲线上取某一时间段t,称为降雨历时。

如果该降雨历时覆盖了降雨的雨峰时间,则上面计算的数值即为对应于该降雨历时的暴雨强度,降雨历时区间取得越宽,计算得出的暴雨强度就越小。

暴雨强度用符号i表示,常用单位为mm/min,也可为mm/h。

设单位时间t内的平均降雨深度为h,则其关系为:i?h t2在工程上,暴雨强度亦常用单位时间内单位面积上的降雨量q表示,单位用(l/s)/hm。

22采用以上计量单位时,由于1mm/min=l (l/m)/min=10000(l/min)/hm,可得i和q之间的换算关系为:q?210000i?167i 60式中:q—降雨强度,(l/s)/hm;i —降雨强度,mm/min。

就雨水管渠设计而言,有意义的是找出降雨量最大的那个时段内的降雨量。

因此,暴雨强度的数值与所取的连续时间段t的跨度和位置有关。

在城市暴雨强度公式推求中,经常采用的降雨历时为5 min、10 min、15 min、20 min、30 min、45 min、60 min、90 min、120 min等9个历时数值,特大城市可以用到180min。

4.暴雨强度频率对应于特定降雨历时的暴雨强度的出现次数服从一定的统计规律,可以通过长期的观测数据计算某个特定的降雨历时的暴雨强度出现的经验频率,简称暴雨强度频率。

参见教材p237中公式进行讲解。

5.暴雨强度重现期工程上常用比较容易理解的“重现期”来等效地替代较为抽象的频率概念。

重现期的定义是指在多次的观测中,事件数据值大于等于某个设定值重复出现的平均间隔年数,单位为年(a)。

重现期与经验频率之间的关系可直接按定义由下式表示:p?1 pn参见教材p237中公式进行讲解。

二、暴雨强度公式1.暴雨强度公式《室外排水设计规范》中规定,我国采用的暴雨强度公式的形式为: q?2167a1(1?clgp)(t?b)n式中:q-设计暴雨强度,(l/s)/hm;p-设计重现期,a;t-降雨历时,min。

a1,c,b,n-地方参数(待定参数),根据统计方法进行计算确定。

当b?0时q?167a1(1?clgp)tn167a1(1?clgp)t?b当n?1时q?三、降雨面积和汇水面积降雨面积是指每一场降雨所笼罩的地面面积。

汇水面积是指雨水管渠所汇集和排除雨水22的地面面积,用f表示,常以公顷hm或平方公里km为单位。

第二节雨水管渠设计流量的确定一、雨水设计流量计算公式雨水管渠的设计流量按下式计算:假定:(1)暴雨强度在汇水面积上的分布是均匀的;(2)单位时间径流面积的增长为常数;(3)汇水面积内地面坡度均匀;(4)地面不透水,??1。

二、雨水管段设计流量的计算在图1中,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ为相毗邻的四个街区。

设汇水面积fⅠ=fⅡ=fⅢ=fⅣ,雨水22图1 雨水管道设计管段流量计算示意图从图1可知,四个街区的地形均为北高南低,道路是西高东低,雨水管道沿道路中心线敷设,道路断面呈拱形为中间高,两侧低。

降雨时,降落在地面上的雨水顺着地形坡度流到道路两侧的边沟中,道路边沟的坡度和地形坡度相一致。

雨水沿着道路的边沟流到雨水口经检查井流入雨水管道。

i街区的雨水(包括路面上雨水),在1号检查井集中,流人管段1~2。

Ⅱ街区的雨水在2号检查井集中,并同i街区经管段1~2流来的雨水汇合后流入管段2~3。

Ⅲ街区的雨水在3号检查井集中,同i街区和Ⅱ街区流来的雨水汇合后流入管段3~4。

其他依次类推。

已知管段1~2的汇水面积为fⅠ,检查井1为管段1~2的集水点。

由于汇水面积上各点离集水点1的距离不同,所以在同一时间内降落到fi面积上各点的雨水,就不可能同时到达集水点1,同时到达集水点1的雨水则是不同时间降落到地面上的雨水。

集水点同时能汇集多大面积上的雨水量,和降雨历时的长短有关。

如雨水从降雨面积最远点流到集水点1所需的集水时间为20(min),而这场降雨只下10(min)就停了,待汇水面积上的雨水流到集水点时,降落在离集水点1附近面积上的雨水早已流过去了。

也就是说,同时到达集水点1的雨水只能来自f1中的一部分面积,随着降雨历时的延长,就有愈来愈大面积上的雨水到达集水点1,当恰好降雨历时t=20(min)时,则第1(min)降落在最远点的雨水与第20(min)降落在集水点1附近的雨水同时到达,这时,集水点1处的径流量达到最大。

通过上述分析可知,汇水面积是随着降雨历时t的增长而增加,当降雨历时等于集水时间时,汇水面积上的雨水全部流到集水点,则集水点产生最大雨水量。

1.管段1~2的雨水设计流量的计算2管段1~2是收集汇水面积fi(hm)上的雨水,设最远点的雨水流到1断面的时间为?(min),只有当降雨历时t =?时,fi全部面积的雨水均已流到1断面,此时管段1~2内流量达到最大值。

因此,管段1~2的设计流量为:q1~2?fq1 (l/s)Ⅰ2.管段2~3的雨水设计流量计算当t=?时,全部fⅡ和部分fⅠ面积上的雨水流到2断面,此时管段2~3的雨水流量不是最大。

只有当t=?+t1-2时,fi和fⅡ全部面积上的雨水均流到2断面,此时管段2~3雨水流量达到最大值。

设计管段2~3的雨水设计流量为:2q2~3?(fⅠ?fⅡ)q2 (l/s)式中:q2-管段2~3的设计暴雨强度,是用(fi+ fⅡ)面积上最远点雨水流行时间,求得的降2同理可求得管段3~4及4~5的雨水设计流量分别为:q3~4?(f)q3~4 Ⅰ?fⅡ?fⅢq4~5?(fⅠ?fⅡ?fⅢ?fⅣ)q4~5式中:q3、q4-分别为管段3~4、4~5的设计暴雨强度,即相应于是用 t=?+t1-2 + t2-3和t2由上可知,各设计管段的雨水设计流量等于该管段所承担的全部汇水面积和设计暴雨强度的乘积。

各设计管段的设计暴雨强度是相应于该管段设计断面的集水时间的暴雨强度,因为各设计管段的集水时间不同,所以各管段的设计暴雨强度亦不同。

在使用计算公式q??qf时,应注意到随着排水管道计算断面位置不同,管道的计算汇水面积也不同,从汇水面积最远点到不同计算断面处的集水时间(其中也包括管道内雨水流行时间)也是不同的。

因此,在计算平均暴雨强度时,应采用不同的降雨历时ti。

根据上述分析,雨水管道的管段设计流量,是该管道上游节点断面的最大流量。

在雨水管道设计中,应根据各集水断面节点上的集水时间ti正确计算各管段的设计流量。

第三节雨水管道设计数据的确定一、径流系数的确定雨水径流量与总降雨量的比值称为径流系数,用符号?表示,即: ??径流量降雨量根据定义,其值小于1。

影响径流系数?的因素很多,如汇水面积上地面覆盖情况、建筑物的密度与分布地形、地貌、地面坡度、降雨强度、降雨历时等。

其中影响的主要因素是汇水面积上的地面覆盖情况和降雨强度的大小。

目前,在设计计算中通常根据地面覆盖情况按经验来定。

《室外排水设计规范》gb50101-2005中有关径流系数的取值见表1。

表1 径流系数?值地面种类各种屋面、混凝土和沥青路面大块铺砌路面和沥青表面处理的碎石路面级配碎石路面干砌砖石和碎石路面非铺砌土路面公园和绿地0~0.20实际设计计算中,在同一块汇水面积上,兼有多种地面覆盖的情况,需要计算整个汇水面积上的平均径流系数?av值。

?av?∑?fi??i?f2式中:?av-汇水面积上的平均径流系数;fi-汇水面积上各类地面的面积,hm;?i-相应于各类地面的径流系数;f-全部汇水面积,hm。

例1 某小区各类地面fi及?i值见表2,试求该小区平均径流系数?av值。

[解] 由表2求得f?∑fi?5.0(hm),则:22?av?∑(fi??i)f1.6?0.9?0.8?0.9?0.8?0.4?0.9?0.3?0.9?0.15?5?0.577表2 某小区平均径流系数计算表地面种类屋面沥青道路及人行道圆石路面非铺砌土路面绿地合计面积fi(hm)2采用?i值 0.90 0.90 0.40 0.30 0.15 0.5771.6 0.8 0.8 0.9 0.9 5.0在设计中可采用区域综合径流系数。

国内部分城市采用的综合径流系数值见表3。

表3 国内部分城市采用的综合径流系数城市综合径流系数?一般0.50~0.60,最大0.80,新建小区0.40~0.44,某工业区0.40~0.50一般0.50,中心区0.70~0.750.55~0.60 0.50~0.70 小区0.60 0.50 0.60~0.90 一般0.70,最大0.850.60 0.60 0.50~0.90 0.60城市综合径流系数?建筑极稠密的中心区0.70北京建筑密集的商业、居住区0.60 城郊一般规划区0.55西安齐齐哈尔佳木斯哈尔滨吉林营口白城四平通辽浑江唐山城区0.54,郊区0.43~0.470.30~0.50 0.30~0.45 0.35~0.450.45郊区0.38,市区0.45 郊区0.35,市区0.380.39 0.38 0.40 0.50上海无锡常州南京杭州宁波长沙重庆沙市成都广州济南【篇二:雨水管道设计要点】雨水管道设计要点:221降雨强度:采用以上计量单位时,由于1mm/min=l(l/m)/min =10000(l/min)/hm,可得i和q之间的换算关系为:式中 q—降雨强度,(l/s)/hm;i —降雨强度,mm/min。