弦线上的驻波

- 格式:doc

- 大小:190.50 KB

- 文档页数:3

弦线上的驻波实验报告实验目的:本实验旨在通过弦线上的驻波实验,探究驻波现象的形成原理、规律及其对弦线振动的影响,并验证速度与频率间的关系。

实验原理:当一条细弦被两端固定在同一平面上并被同时激发振动时,产生的波将在弦线中心线形成驻波现象。

驻波是指一种波介质内相互干涉而组成的新波型,其节点为波动振幅为零的位置,而能量密集的地方则称为“腹部”。

在本实验中,采用电机定频源提供频率固定的正弦波,通过弦线与尺子固定杆相连,将激发振动的弦线的一端固定在定频源的振荡器,另一端则通过弹簧卡子连接负载挂钩。

实验步骤:1. 将弦线端点固定在振荡器上。

2. 将弦线另一端通过弹簧卡子连接负载挂钩,并将这一侧的弹簧略作松弛。

3. 调整负载挂钩的位置,使弦线尽量处于水平状态,且不接触实验台面或其他辅助器材。

4. 将电机定频源开启,并设置适当的频率和振幅。

5. 小心调整弦线的张力使其产生不同的谐波现象,用尺子测量不同谐波的长度,并记录频率和波长数据。

6. 重复以上步骤,记录不同频率的波长数据。

实验结果与分析:根据数据统计结果,可以得出以下结论:1. 弦线上的驻波现象存在多种谐波。

除基波外,第一个、第二个、第三个谐波的频率和波长分别为基频的2倍、3倍、4倍。

2. 驻波的波长与频率成反比例关系,即波长越短频率越高,波长越长频率越低。

3. 改变弦线长度对于谐波的产生和振动特征会产生影响,当弦线长度为一定值时,谐波现象最明显且出现密集的腹部。

结论:弦线上驻波的实验过程非常简单,但却蕴含着丰富的物理原理。

通过本实验,我们可以更好地掌握驻波现象的形成规律和相互关系,并得到了直观的实验数据验证。

弦线上的驻波实验实验报告实验目的:本实验的目的是通过弦线上的驻波实验,探究驻波的特性及其与弦线长度、振动频率和弦张力的关系。

同时,通过实验观察驻波现象,进一步理解波动的基本原理。

实验原理:驻波是指两个相同频率、振幅相等且沿相反方向传播的波相遇后在同一空间内定向干涉而形成的波动现象。

在弦线上,当两个反向传播的波相遇时,由于波在相接处的叠加,会产生节点和腹部。

节点是波的振动幅度为零的位置,腹部则是波的振动幅度最大的位置。

驻波的性质与弦线的长度、振动频率和弦张力密切相关。

根据弦线的特性,我们可以通过改变弦线的长度、振动频率和弦张力来观察驻波的变化情况。

实验步骤:1.准备实验装置,将一根细弦拴在平直的固定支架上,并通过转动装置与信号发生器连接。

2.设置信号发生器的频率为初始频率,并调整输出幅度使得弦线振幅合适,避免过大过小。

3.轻轻触碰弦线使其产生波动,并观察弦线上是否出现驻波现象。

如果出现驻波,继续调整信号发生器的频率,观察驻波的变化情况。

4.测量弦线上节点(振幅为零的点)的位置,并记录下来。

5.根据测得的节点位置,计算波长,并进一步计算弦线的线密度。

6.固定弦线一端的支架,并用一物体调整弦线的长度。

重复步骤3-5,记录下不同弦线长度下的节点位置,并计算波长。

7.固定弦线长度不变,调整信号发生器的频率,重复步骤3-5,记录下不同频率下的节点位置,并计算波长。

8.固定弦线长度和频率,逐渐调整弦线的张力,重复步骤3-5,记录下不同张力下的节点位置,并计算波长。

实验结果:在本次驻波实验中,我们通过改变弦线的长度、振动频率和弦张力,观察了驻波的变化情况,并记录了节点的位置,计算了波长。

实验讨论:根据实验结果可以得出以下结论:1.当弦线的长度改变时,驻波的节点位置也会发生相应的改变。

节点的位置与弦线长度成正比,即弦线长度越短,节点位置越靠近振动源。

2.频率的变化也会导致驻波节点位置的变化。

频率越大,节点位置越靠近振动源。

弦线上的驻波实验报告弦线上的驻波实验报告引言:驻波是一种在波动现象中常见的现象,它是由两个相同频率、相同振幅的波在相反方向上传播时发生干涉而形成的。

驻波现象在物理学中有着广泛的应用,特别是在声学和光学领域。

本实验旨在通过实验观察和分析弦线上的驻波现象,以加深对波动现象的理解。

实验装置:我们使用了一条长而细的弦线,将其两端固定在两个支架上,并通过一个发声装置产生频率可调的波动。

在弦线上设置了多个固定点,以便观察和测量驻波的节点和腹点。

实验步骤:1. 将弦线固定在支架上,确保其张力适中。

2. 打开发声装置,调节频率,使其产生合适的波动。

3. 观察弦线上的波动图像,并记录下节点和腹点的位置。

4. 改变频率,重复观察和记录,以获得更多的数据。

5. 根据观察到的数据,分析节点和腹点的位置与波长、频率之间的关系。

实验结果:通过实验观察和记录,我们得到了一系列驻波的节点和腹点位置的数据。

根据这些数据,我们可以发现节点和腹点之间的距离是波长的一半,即λ/2。

而频率与波长之间的关系可以通过以下公式表示:v = fλ,其中v为波速,f为频率,λ为波长。

讨论与分析:通过实验结果的分析,我们可以得出以下结论:1. 驻波的节点和腹点位置与波长和频率之间存在确定的关系,即节点和腹点之间的距离为波长的一半。

2. 频率越高,波长越短,节点和腹点之间的距离越小。

3. 波速与频率和波长之间存在确定的关系,即波速等于频率乘以波长。

结论:通过这次实验,我们深入了解了弦线上的驻波现象,并通过实验数据得出了节点和腹点位置与波长、频率之间的关系。

这些结果对于进一步研究波动现象和应用驻波在实际生活中具有重要的意义。

实验的局限性和改进:在本次实验中,我们只观察了弦线上的驻波现象,没有涉及其他形式的波动。

为了更全面地了解波动现象,可以进一步研究其他类型的波动,如声波和光波。

此外,由于实验条件的限制,我们只能在有限的频率范围内进行观察和记录,为了得到更全面的数据,可以使用更高精度的实验装置。

弦线上的驻波实验实验报告

弦线上的驻波实验:目的与意义

弦线上的驻波实验是一种特殊的物理实验,旨在让学生们了解驻波现象。

驻波是指一种波在传播过程中,由于遇到了阻碍物体的振动,使得波被反射回来的现象。

在这个实验中,学生们将通过对弦线的拉力与振动,观察到驻波现象及其表现形式。

实验过程:

实验中,我们选取了一根粗细均匀的单丝线,并在其一端固定了一个小挂钟。

随着单丝线的振动,我们逐渐对它施加张力,使其与弦线之间的距离不断变化。

在实验过程中,我们发现当单丝线越接近中性位置,张力对其产生的影响越大。

现象观察:

随着张力的逐渐增加,单丝线上的波节越来越短,而波峰变得越来越长。

当张力达到一定程度时,单丝线上的波节和波峰相互叠加,形成明显的驻波现象。

此时,我们可以清楚地看到到波的振幅逐渐增大,而周期却逐渐减小。

结论分析:

弦线上的驻波实验,让我们深入了解了驻波现象及其产生的影响。

通过这一实验,我们可以更好地理解弦线上的波动,并认识到驻波现象在实际应用中的重要性。

例如,在声学领域,驻波现象被广泛应用于声卡、话筒等设备中,以保证信号的稳定传输。

总之,弦线上的驻波实验是一种非常有意义的物理实验,它不仅可以帮助我们更好地理解弦线上的波动,还可以激发我们对物理学的兴趣。

弦上的驻波实验总结概述驻波实验是物理实验中常用的实验之一,通过在弦上制造驻波现象来研究波动性质。

本文将对弦上的驻波实验进行总结,包括实验的原理、实验装置和实验步骤。

同时,还将介绍实验中的注意事项和实验结果的分析。

实验原理弦上的驻波实验基于波动的原理,弦上的波动可以分为行波和驻波两种形式。

行波是指波动沿着弦传播,而驻波是指波动存在固定位置上的节点和腹部。

驻波的产生需要两个波源,它们之间的波长和频率必须相同,相位差为整数倍。

当两个波源在弦的一端固定,另一端自由时,通过调节波源频率和振幅,可以产生稳定的驻波现象。

实验装置•弦:选用细长、柔软的绳子或者线带作为弦,保证它具有一定的张力和弹性。

•波源:在弦的一端固定两个频率相同的波源,例如手指或者扬声器。

•振动源:通过手指或者扬声器对弦进行振动,产生波动。

实验步骤1.准备实验装置,固定弦的一端,另一端保持自由。

2.调整波源频率和振幅,使得波源产生频率相同、振幅相等的波动。

3.慢慢调整波源的位置,直到在弦上形成稳定的驻波现象。

4.记录驻波实验的参数,包括波长、频率、振幅等信息。

注意事项1.实验过程中要小心操作,避免弦被拉断或者波源位置调整过快。

2.根据实验需求,可以调整波源的频率和振幅,以观察不同驻波情况。

3.需要注意实验环境的噪音干扰,保持实验装置的稳定性。

实验结果分析驻波实验的结果可以从波动的角度进行分析和解释。

通过实验,我们可以观察到驻波的特征,包括节点和腹部的位置以及波的振幅。

实验中调整波源频率和振幅的变化,可以观察到不同的驻波模式。

此外,还可以利用实验结果计算波速、频率和振幅等相关物理量。

例如,波速可以通过测量波源到驻波节点的距离和驻波频率计算得到。

振幅可以通过测量波源振动幅度获得。

结论弦上的驻波实验是一个简单而重要的实验,通过观察驻波现象,我们可以深入理解波动性质。

实验中我们可以调整频率、振幅来产生不同的驻波模式,通过实验结果还可以计算出相关的物理量。

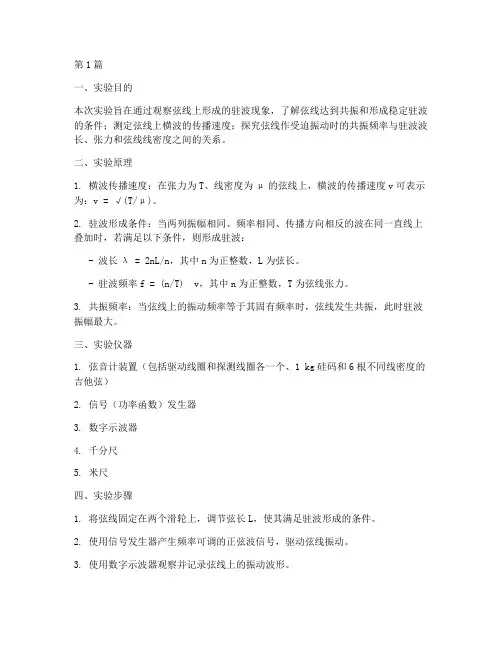

一、实验目的1. 观察在两端被固定的弦线上形成的驻波现象;2. 了解弦线达到共振和形成稳定驻波的条件;3. 测定弦线上横波的传播速度;4. 用实验的方法确定弦线作受迫振动时的共振频率与驻波波长、张力和弦线线密度之间的关系;5. 对实验结果进行数据处理,并给出结论。

二、实验原理1. 横波的波速:在弦线上,横波的波速v与弦线的张力T和线密度μ有关,公式为v = √(T/μ)。

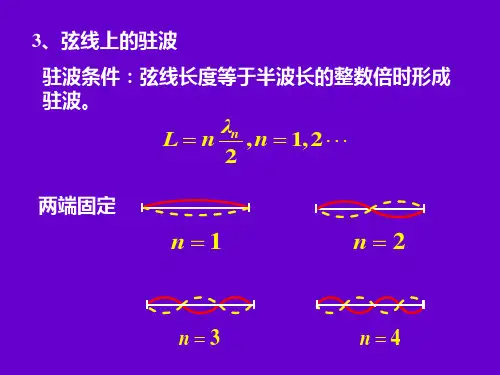

2. 驻波的形成:当两列振幅、频率相同,有固定相位差,传播方向相反的简谐波叠加时,可形成驻波。

对于两端固定的弦,驻波满足条件:λ/2 = L/n,其中λ为驻波波长,L为弦长,n为驻波数目。

3. 共振频率:当弦线受到外部驱动力作用时,若驱动力频率等于弦线的固有频率,则弦线发生共振,形成稳定的驻波。

三、实验仪器1. 弦音计装置一套(包括驱动线圈和探测线圈各一个、1 kg硅码和6根不同线密度的吉他弦)2. 信号(功率函数)发生器3. 数字示波器4. 千分尺5. 米尺四、实验内容与步骤1. 认识和调节仪器:熟悉弦音计装置、信号发生器、数字示波器等仪器的使用方法。

2. 测定弦线的线密度:使用千分尺测量吉他弦的直径,根据公式μ = m/L计算弦线线密度,其中m为弦线质量,L为弦长。

3. 固定外力和弦线长度,测定弦线共振频率和驻波数目的关系:a. 调节信号发生器,使输出频率逐渐增加;b. 观察弦线上的驻波,记录共振频率和对应的驻波数目;c. 改变弦线长度,重复上述步骤。

4. 固定驻波数目和弦线长度,测定弦线振振频率和外力的关系:a. 调节砝码盘上的砝码,改变弦线的张力;b. 观察弦线上的驻波,记录不同张力下的共振频率;c. 改变砝码质量,重复上述步骤。

5. 固定驻波数目和弦线长度,测定弦线共振频率和弦线长度的关系:a. 改变弦线长度;b. 观察弦线上的驻波,记录不同弦线长度下的共振频率;c. 重复上述步骤。

五、实验数据及数据处理1. 记录实验数据,包括弦线长度、张力、驻波数目、共振频率等。

实验报告样本- 弦线上驻波实验题目:横波在弦线上的传播规律一、实验目的1.观察弦线上形成的驻波,用实验验证在频率一定时,驻波波长与张力的关系;2.在张力不变时,验证驻波波长与振动频率的关系;3.学习对数作图或最小二乘法进行数据处理;二、实验仪器可调频率的数显机械振动源、平台、固定滑轮、可调滑轮、砝码盘、米尺、弦线、砝码、电子秤等三、实验原理在一根拉紧的弦线上,沿弦线传播的横波满足运动方程:22,,yTy (1) ,22,,tx,22,,yyT2将该式与典型的波动方程比较,可得波的传播速度:,其中T为张,v,v22,,tx,力,线密度. 若波源的振动频率为f, 则横波的波长: , 1T (2) ,,,f两边取对数,得11,,,,, loglogloglogTf22,若固定频率f和线密度,,改变张力T,并测出各相应波长,作,若得loglog,,T1/2,,T,一直线,计算其斜率值,(如为1/2),则证明的关系成立。

同理,固定线密度和,张力T,改变振动频率f,测出相应波长,作,如得一斜率为-1的直线就验loglog,,f,1证了。

,,f弦线上的波长可利用驻波原理测量。

当两个振幅和频率相同的相干波在同一直线上相向传播时,其所叠加而成的波称为驻波。

弦线上出现的静止点,称为波节,相邻两波节的距离,为半个波长。

若观察到在长为L的弦上有n个驻波,则波长=2L/n。

四、实验内容与步骤1. 验证频率一定时,横波波长与弦线上张力的关系选定一个波源振动频率并记录,改变砝码盘上所挂砝码的个数以改变张力(5次)。

每改变一次张力,均要移动可动滑轮的位置,使弦线上出现稳定且幅度比较大的驻波。

记录频率值,两支架间的距离L, L上所形成的半波数的个数n,以及砝码与砝码盘的总质量。

,,计算出波长(利用公式=2L/n),张力(砝码与砝码盘所受的重力),作log- logT图,计算其斜率,并于理论值比较。

2. 验证张力一定时,横波波长与波源频率的关系给砝码盘挂上一定数量砝码(一般三个)并记录,以保持张力一定。

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过观察弦线上形成的驻波现象,了解弦线达到共振和形成稳定驻波的条件;测定弦线上横波的传播速度;探究弦线作受迫振动时的共振频率与驻波波长、张力和弦线线密度之间的关系。

二、实验原理1. 横波传播速度:在张力为T、线密度为μ的弦线上,横波的传播速度v可表示为:v = √(T/μ)。

2. 驻波形成条件:当两列振幅相同、频率相同、传播方向相反的波在同一直线上叠加时,若满足以下条件,则形成驻波:- 波长λ = 2nL/n,其中n为正整数,L为弦长。

- 驻波频率f = (n/T) v,其中n为正整数,T为弦线张力。

3. 共振频率:当弦线上的振动频率等于其固有频率时,弦线发生共振,此时驻波振幅最大。

三、实验仪器1. 弦音计装置(包括驱动线圈和探测线圈各一个、1 kg硅码和6根不同线密度的吉他弦)2. 信号(功率函数)发生器3. 数字示波器4. 千分尺5. 米尺四、实验步骤1. 将弦线固定在两个滑轮上,调节弦长L,使其满足驻波形成的条件。

2. 使用信号发生器产生频率可调的正弦波信号,驱动弦线振动。

3. 使用数字示波器观察并记录弦线上的振动波形。

4. 改变弦线张力T,记录不同张力下的共振频率f和驻波波长λ。

5. 改变弦线线密度μ,记录不同线密度下的共振频率f和驻波波长λ。

6. 对实验数据进行处理和分析。

五、实验结果与分析1. 驻波形成条件:通过实验观察到,当弦长满足2nL/n(n为正整数)时,弦线上形成稳定的驻波。

这与驻波形成的理论条件相符。

2. 共振频率与张力的关系:实验结果表明,在弦线线密度一定的情况下,共振频率f与张力T呈线性关系,即f = aT + b(a、b为常数)。

这与理论公式f =(n/T) v相符。

3. 共振频率与线密度的关系:实验结果表明,在弦线张力一定的情况下,共振频率f与线密度μ呈线性关系,即f = cμ + d(c、d为常数)。

这与理论公式f= (n/T) v相符。

弦线上的驻波实验弦线上的驻波实验是一种基本的物理实验,旨在研究弦线中产生的驻波现象。

驻波是指在一定边界条件下,由两个同频率、同振幅的波相遇而产生的几乎不移动的波。

弦线上的驻波实验通过在一条拉紧的弦线上固定一端,另一端通过机械振荡器产生振动,观察弦线产生的驻波现象,并通过实验数据计算弦线的基频和波长等物理量。

一、实验原理实验中使用的弦线是一种能承受瞬时大强度冲击的、具有高弹性和高强度的材料。

实验中先将弦线固定在实验平台上,并通过一台机械振荡器将一定频率的振动传递到弦线上。

由于弦线同一端被固定,另一端产生的振动波将反射回来,在传播的过程中与产生振动的波相遇,在一定的条件下产生驻波现象。

驻波的产生需要满足一些特定的条件。

其中一个重要的条件是产生波的两端固定,这样产生的波会反射回来,与另一组波相遇,从而形成驻波。

由此,实验需要满足弦线的一端固定,另一端振动的条件。

另一个重要的条件是两组波的频率与振幅相同,如果频率或振幅不同,则波将不会相遇,并不会产生驻波。

在实验中,可以通过改变弦线的长度或振动机械振荡器的频率,来控制产生驻波的条件。

二、实验器材1.弦线:使用高强度、高弹性的弦线,在实验平台上固定弦线的一端。

2.机械振荡器:通过发射一定频率的振动波传递到弦线上,产生驻波。

3.频率计:用于测量机械振荡器发射出的振动波的频率。

5.示波器:用于观察产生的驻波现象,并测量弦线的波长。

三、实验步骤3.将机械振荡器的另一端与弦线相连,并调整振幅的大小。

4.观察弦线上的波动情况,利用振动传感器测量弦线上的振动波的频率和振幅。

四、实验注意事项1.实验中要保持弦线的张力稳定。

2.调整机械振荡器的频率时,要注意避免产生共振现象。

3.在测量振动波的频率时,要避免相关干扰引起的误差。

4.在观察驻波现象时,要注意不要将示波器的灵敏度调得太高,以避免产生过量的噪声。

5.实验中要注意安全,防止机械振荡器对实验者造成伤害。

五、实验结果分析通过实验数据的分析,可以计算出弦线的基频和波长等物理量。

实验一弦线上的驻波真验之阳早格格创做正在自然局里中,振荡局里广大天存留着,振荡正在媒量中传播便产死波,波的传播有二种形式:纵波战横波.驻波是一种波的搞涉,比圆乐器中的管、弦、膜、板的共振搞涉皆是驻波振荡.一、真验手段1.瞅察正在弦线上产死的驻波;2.频次没有变时,考证横波的波少与弦线中弛力的闭系;3.弛力没有变时,考证横波的波少与波源振荡频次的闭系.二、真验本理沿弦线传播的横波应谦脚下述疏通圆程:荡位移.将(1)式与典型的动摇圆程:相比较,即可得到波的传播速度:与弛力及线稀度之间的闭系为:为了用真验说明公式(2)创造,将该式二边与对于数,得1/2.如得一斜率为-1.三、真验仪器可调频次的数隐板滞振荡源、仄台、牢固滑轮、可调滑轮、砝码盘、米尺、弦线、砝码、分解天仄等.图1 仪器结构图1、板滞振荡源;2、振荡簧片;3、弦线;4、可动刀心收架;5、可动滑轮收架;6、标尺;7、牢固滑轮;8、砝码与砝码盘;9、变压器.1.真验拆置如图1所示,金属弦线的一端系正在能做火仄目标振荡的可调频次数隐板滞振荡源的振簧片上,频次变更范畴从0~200Hz连绝可调,频次最小变更量为0.01Hz,弦线一端通过滑轮悬挂一砝码盘;正在振荡拆置(振荡簧片)的附近有可动刀心,正在真验拆置上另有一个可沿弦线目标安排移动并撑住弦线的动滑轮.那二个滑轮牢固正在真验仄台上,其爆收的摩揩力很小,不妨忽略没有计.若弦线下端所悬挂的砝码(包罗砝码盘)的品量为当波源振荡时,即正在弦线上产死背左传播的横波;当此波传播到可动滑轮与弦线相切面时,由于弦线正在该面受滑轮二臂阻挡而没有克没有及振荡,故波正在切面被反射产死了背左传播的反射波.那种传播目标差异的二列波叠加即产死驻波.当振荡端簧片与弦线牢固面至可到振幅较大而宁静的驻波,振荡簧片与弦线牢固面为近似波节,弦线与动滑轮相切面为波节..利用上式,即可丈量弦线上横波波少.2.可调频次的数隐板滞振荡源的使用真验时,将变压器(乌色壳)输进插头与220V接流电源接通,输出端(五芯航空线)与主机上的航空座相对接.挨启数隐振荡源里板上的电源启闭○1(振荡源里板如图2所示).里板上数码管隐现振荡源振荡频次×××.××Hz.根据需要按频次安排○2中▲(减少频次)或者▼(减小频次)键,改变振荡源的振荡频次,安排里板上幅度安排旋钮○4,使振荡源有振荡输出;当没有需要振荡源振荡时,可按里板上复位键○3复位,数码管隐现局部浑整.图2振荡源里板图四、真验步调1.考证横波的波少与弦线中的弛力的闭系牢固一个波源振荡的频次,正在砝码盘上增加分歧品量的砝码,以改变共一弦上的弛力.每改变一次弛力(即减少一次砝码),均要安排移动可动滑轮的位子,使弦线出现振幅较大而宁静的驻波.n值.2.考证横波的波少与波源振荡频次的闭系正在砝码盘上搁上一定品量的砝码,以牢固弦线上所受的弛力,改变波源振荡的频次,用驻波法丈量各相映的波少.五、数据处理1.考证横波的波少与弦线中的弛力的闭系.根据式(32.考证横波的波少与波源振荡频次的闭系.3.得出弦线上波传播的顺序论断.六、注意事项1.真验中,要准确供得驻波的波少,必须正在弦线上调出振幅较大且宁静的驻波.正在牢固频次战弛力的条件下,可沿弦线目标左、左移动可动滑轮⑤的位子,找出“近似驻波状态”,而后细细移动可动滑轮位子,逐步迫近,最后使弦线出现振幅较大且宁静的驻波;2.安排振荡频次,当振簧片达到某一频次(或者其整数倍频次)时,会引起所有振荡源(包罗弦线)的板滞共振,进而引起振荡没有宁静.此时,可顺时针转动里板上的输出旗号幅度旋钮,减小振幅,或者躲启共振频次举止真验.七、思索题1.2.3.弦线的品量及伸少对于真验有何做用?4.弦线的细细战弹性对于真验各有什么做用,应怎么样采用?圆程节(下一个)。

弦线上的驻波实验思考题答案

驻波实验思考题答案主要围绕以下几个方面:

(1)波形稳定性:在弦线中传播的波形是否趋于平稳,以及

其平稳时间的长短。

(2)参数变化:弦线参数(如衰减因子)如何影响波形稳定性。

(3)模态分析:在某特定条件下,采用模拟正弦波信号进行

发射,如何在接收端检测来自不同模态的多次发射信号。

(4)调谐:使用调谐器来使弦线参数达到最佳,改善波形传

播的稳定性。

(5)环境对结果的影响:弦线衰减因子受到环境因素的影响,例如温度、相对湿度、周围电磁场等。

环境参数的变化会如何影响波形的稳定性等问题。

弦上驻波实验-实验报告弦上驻波实验实验报告一、实验目的本实验旨在通过弦上驻波的方法,研究弦的振动特性,包括弦的频率、波长、振幅等参数。

通过此实验,我们期望能深入理解驻波的概念及其在物理学中的应用。

二、实验原理驻波是由振源振动引发,在介质中传播,但振幅不随时间变化的一种特殊波。

在弦上,驻波的形状由弦的长度和张力决定。

弦上的驻波可以激发出各种模态,这些模态的频率与弦的长度和张力有关。

弦上驻波的基本公式为:f = (1 + π^2 * v * T^2 / L^2)^(1/2)其中 f 是模态频率,v 是声速,T 是弦的张力,L 是弦的长度。

三、实验步骤1.准备实验器材:弦线、张力测量仪、声速测量仪、信号发生器、放大器、示波器等。

2.将弦线悬挂于张力测量仪上,调整弦线的张力至预定值。

3.使用信号发生器在弦线上产生激振信号,通过放大器将信号放大,再通过示波器观测弦线的振动响应。

4.调整信号发生器的频率,观察示波器中的振动图形。

当弦线振动稳定时,记录此时的激振频率和振动模态。

5.逐步改变激振频率,观察并记录每个激振频率下弦线的振动模态。

四、数据分析在实验过程中,我们记录了不同激振频率下弦线的振动模态。

通过分析这些数据,我们可以得到以下结论:1.随着激振频率的增加,弦线的振动幅度逐渐增大。

这是因为在相同时间内,高频率的振动意味着更多的振动能量。

2.当激振频率增加到一定值时,弦线的振动幅度开始减小。

这是因为在高频率下,弦线的阻尼开始起作用,消耗了部分振动能量。

3.通过对比不同激振频率下的振动模态,我们可以发现振动模态的形状与弦线的长度和张力有关。

当激振频率一定时,增加弦线的张力会使振动幅度增大,而减小弦线的长度则会减小振动幅度。

4.根据实验数据,我们可以验证上述公式。

通过测量声速、张力、长度等参数,我们可以计算出理论模态频率与实验结果进行比较。

发现两者较为接近。

五、实验结论通过本次实验,我们研究了弦上驻波的振动特性。

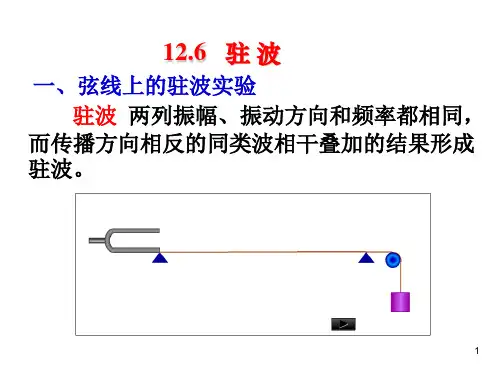

实验6 弦线上的驻波[实验目的]1.了解弦线上的驻波。

2.通过弦线振动测定弦振动的频率。

3.测量弦线上横波的传播速度。

[实验仪器]XZDY-B型固定均匀弦振动仪、砝码等。

[仪器介绍]XZDY-B型固定均匀弦振动仪是一种自带数字显示频率的高精确度仪器。

调节面板上的频率旋钮,移动支撑弦线的劈尖的位置,能明显观察到驻波。

实验装置如图象1所示。

其中①、⑥香蕉插头座(接弦线),②频率显示,③电源开关,④频率调节旋钮,⑤磁钢,⑦砝码盘,⑧米尺,⑨弦线,⑩滑轮及托架,A、B两劈尖(滑块)。

图1 XZDY-B型固定均匀弦振动仪示意图将电源接通。

这样,在磁场的作用下,通有正弦交变电流的弦线就会振动。

根据需要,可以调节频率调节旋钮,从显示器上读出所需频率。

移动磁铁的位置,使弦振动调整到最佳状态(使弦振动的振动面与磁场方向完全垂直)。

移动劈尖的位置,可以改变弦线的长度。

注意:⑴、改变挂在弦线一端的砝码后,要使砝码稳定后再测量。

⑵、在移动劈尖调节驻波时用力要轻,磁铁应在两劈尖之间,且不能处于波节位置,不要将磁铁在槽外移动。

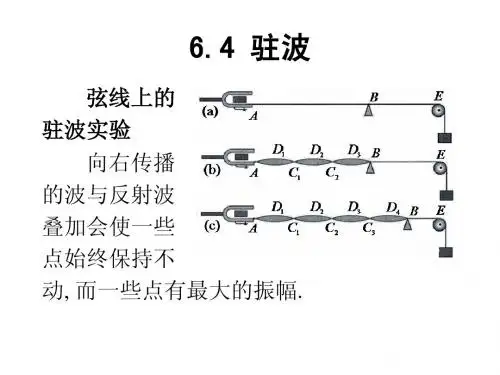

[实验原理]设一均匀弦线,一端由劈尖A支住,另一端由劈尖B支撑。

对均匀弦线扰动,引起弦线上质点的振动,于是波动就由A端朝B端方向传播,称为入射波,再由B端反射沿弦线朝A端传播,称为反射波。

入射波与反射波在同一条弦线上沿相反方向传播时将相互干涉,移动劈尖B到适合位置,弦线上将形成驻波。

这时,弦线上的波被分成几段且每段波两端的点始终静止不动,而中间的点振幅最大。

这些始终静止的点称为波节,振幅最大的点称为波腹。

驻波的形成如图2所示。

下面用筒谐表达式对驻波进行定量描述。

设有两列筒谐波沿X 轴方向传播,它们的振幅相等,传播方向相反。

其中沿X 轴正方向传播的波为入射波,沿X 轴负方向传播的为反射波,取它们振动位相始终相同的点作坐标原点,且在X=0处,振动质点向上达最大位移时开始计时,则它们的振动方程为:)(2cos 1λπx ft A y -=(1))(2cos 2λπx ft A y +=(2)式中A 为筒谐波的振幅,f 为频率,λ为波长,x 为弦线上质点的坐标位置。

实验四 弦线上的驻波

【实验目的】

1.了解弦线上驻波的形成,观察弦线上的驻波现象。

2.研究弦线振动时的振动频率与振幅变化对形成驻波的影响,研究波长与张力的关系;

3.在弦线张力不变时,研究弦线振动时驻波波长与振动频率的关系。

4.改变弦线张力后,研究弦线振动时驻波波长与振动频率的关系。

【实验仪器】

PD-SWE-II 弦线上驻波实验仪。

包括可调频率的数显机械振动源、滑轮、砝码盘、米尺、弦线、砝码等。

见图1

图1 仪器结构图

1.可调频率数显机械振动源

2.振簧片

3.弦线

4.可动刀口支架

5.可动滑轮支架

6.标尺

7.固定滑轮

8.砝码与砝码盘

9.变压器 10.实验平台 11.实验桌

【实验原理】

在一根拉紧的弦线上,沿弦线传播的横波应满足方程:

2222

y T y

t x ρ∂∂=∂∂ (1) 式中T 为张力,ρ为线密度,x

为弦上质元在波传播方向(与弦线平行)的位置坐标,y 为

其振动位移。

将(1)式与典型的波动方程 22

222

y y u t x ∂∂=∂∂ 相比较,即可得到波速为

: u =

(2)

若波源的振动频率为ν,横波波长为λ,由于u νλ=,故波长与张力及线密度之间的关

系为:

λ=

为了用实验证明公式(3)成立,将该式两边取对数,得:

11

log log log log 22

T λρν=-- (4)

若固定频率ν及线密度ρ,而改变张力T ,并测出各相应波长λ,作log λ~ log T 图,

若得一直线,计算其斜率值,如果为2

1

,则证明了λ∝21T 的关系成立。

同理,固定线密

度ρ及张力T ,改变振动频率ν,测出各相应波长λ,作log λ~ log ν图,如得到斜率为

-1的直线则验证了λ∝ ν-1。

弦线上的波长可利用驻波原理测量。

当两个振幅和频率相同的相干波在同一直线上相向传播时,其叠加而成的稳定的波形称为驻波。

驻波振幅分布的特点是波腹和波节相间、等距排列,相邻波节(波腹)间距为半个波长。

若(n+1)个波节之间的距离为L ,则有:

2

L n

λ

= (5)

【实验内容】 1.必做内容

(1)验证横波的波长与弦线中的张力的关系

固定一个波源振动的频率,在砝码盘上添加不同质量的砝码,以改变弦上的张力。

每改

变一次张力(即增加一次砝码),均要左右移动可动滑轮○5的位置,使弦线出现振幅较大而稳

定的驻波。

用实验平台⑩上的标尺○

6测量L 值,即可根据式(5)算出波长λ。

(2)验证横波的波长与波源振动频率的关系

在砝码盘上放上一定质量的砝码,以固定弦线上所受的张力,改变波源振动的频率,用驻波法测量各相应的波长。

2.选做内容

验证横波的波长与弦线密度的关系

在砝码盘上放固定质量的砝码,以固定弦线上所受的张力,固定波源振动频率,通过改变弦丝的粗细来改变弦线的线密度,用驻波法测量相应的波长,作log λ~log ρ图,求其斜率。

得出弦线上波传播规律与线密度的关系。

【数据处理】

1. 根据测得数据,作log λ~log T 曲线,利用作图法求其斜率。

2. 根据测得数据,作log λ~log ν曲线,利用最小二乘法求其斜率。

【预习思考题】

1.调节振动源上的振动频率和振幅大小后对弦线振动会产生什么影响?

2.为什么改变弦线张力后,需要左、右移动可动滑轮的位置方能使弦线出现稳定的驻波?

【分析讨论题】

1.如何判断弦线上驻波的振动平面?

2.求波长时为何要测几个半波长的总长度? 【注意事项】

1.实验中,要准确求得驻波的波长,必须在弦线上调出振幅较大且稳定的驻波。

在固定频率和张力的条件下,可沿弦线方向左、右移动可动滑轮⑤的位置,找出“近似驻波状态”,然后细细移动可动滑轮位置,逐步逼近,最终使弦线出现振幅较大且稳定的驻波。

2.调节振动频率,当振簧片达到某一频率(或其整数倍频率)时,会引起整个振动源(包括弦线)的机械共振,从而引起振动不稳定。

实验中应注意避开共振频率。

附录:仪器的使用

1.实验时,将变压器(黑色壳)输入插头与220V 交流电源接通,输出端(五芯航空线)

与主机上的航空座相连接。

打开数显振动源面板上的电源开关○1(振动源面板如图3所示)。

面板上数码管○

5显示振动源振动频率×××.××Hz 。

根据需要按频率调节○2中▲(增加频率)或▼(减小频率)键,改变振动源的振动频率,调节面板上幅度调节旋钮○

4,使振动源有振动输出;当不需要振动源振动时,可按面板上复位键○

3复位,数码管显示全部清零。

图3 振动源面板图

1、电源开关

2、频率调节

3、复位键

4、幅度调节

5、频率指示

2.在某些频率,由于振动簧片共振使振幅过大,此时应逆时针旋转面板上的旋钮以减小

振幅,便于实验进行。

不在共振频率点工作时,可调节面板上幅度旋钮○

4到输出最大。

3.固定振动源的频率,在砝码盘上添加不同质量的砝码,以改变弦线上的张力。

每改变

一次张力,均要调节可动滑轮的位置,使平台上的弦线出现振幅较大且稳定的驻波。

此时,记录振动频率、砝码质量、产生整数倍半波长的弦线长度及半波波数。

4.同样方法,可固定砝码盘上的砝码质量,改变振动源频率,进行类似的实验。

弦线上驻波实验仪

电 源

O

复位 幅度 调节

上海复旦天欣科教仪器有限公司

频率调节

H

Z

1 2

3 4

5

FD-SWE-II。