建筑物综合布线系统检测验收规范

- 格式:doc

- 大小:33.50 KB

- 文档页数:4

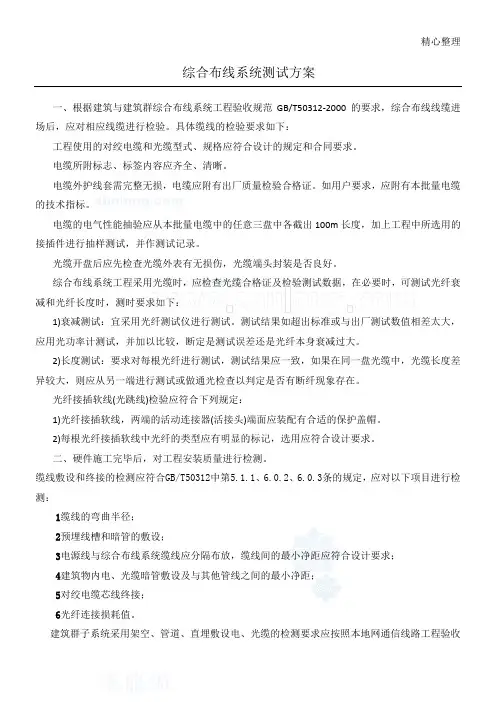

精心整理综合布线系统测试方案一、根据建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T50312-2000的要求,综合布线线缆进场后,应对相应线缆进行检验。

具体缆线的检验要求如下:工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。

电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。

电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。

如用户要求,应附有本批量电缆的技术指标。

电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100m长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。

光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。

综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及检验测试数据,在必要时,可测试光纤衰减和光纤长度时,测时要求如下:1)衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试。

测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。

2)长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致,如果在同一盘光缆中,光缆长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。

光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定:1)光纤接插软线,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。

2)每根光纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。

二、硬件施工完毕后,对工程安装质量进行检测。

缆线敷设和终接的检测应符合GB/T50312中第5.1.1、6.0.2、6.0.3条的规定,应对以下项目进行检测:1缆线的弯曲半径;2预埋线槽和暗管的敷设;3电源线与综合布线系统缆线应分隔布放,缆线间的最小净距应符合设计要求;4建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线之间的最小净距;5对绞电缆芯线终接;6光纤连接损耗值。

建筑群子系统采用架空、管道、直埋敷设电、光缆的检测要求应按照本地网通信线路工程验收的相关规定执行。

机柜、机架、配线架安装的检测,除应符合GB/T50312第4节的规定外,还应符合以下要求:卡入配线架连接模块内的单根线缆色标应和线缆的色标相一致,大对数电缆按标准色谱的组合规定进行排序;端接于RJ45口的配线架的线序及排列方式按有关国际标准规定的两种端接标准(T568A或T568B)之一进行端接,但必须与信息插座模块的线序排列使用同一种标准。

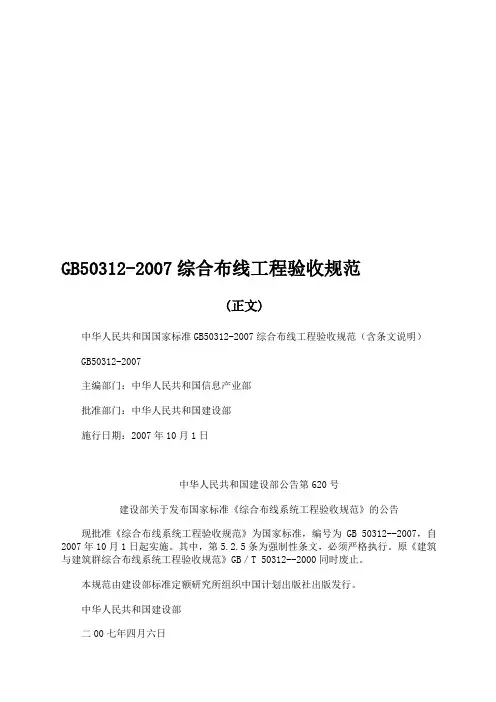

GB50312-2007综合布线工程验收规范(正文)中华人民共和国国家标准GB50312-2007综合布线工程验收规范(含条文说明)GB50312-2007主编部门:中华人民共和国信息产业部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:2007年10月1日中华人民共和国建设部公告第620号建设部关于发布国家标准《综合布线系统工程验收规范》的公告现批准《综合布线系统工程验收规范》为国家标准,编号为GB 50312--2007,自2007年10月1日起实施。

其中,第5.2.5条为强制性条文,必须严格执行。

原《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312--2000同时废止。

本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国建设部二00七年四月六日前言本规范是根据建设部建标[2004]67号文件《关于印发“二00四年工程建设国家标准制定、修订计划”的通知》的要求,对原《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》CB/T 50312—2000工程建设国家标准进行了修订,由信息产业部作为主编部门,中国移动通信集团设计院有限公司会同其他参编单位组成规范编写组共同编写完成的。

本规范在修订过程中,编制组进行了广泛的市场调查并展开了多项专题研究,认真总结了规范执行过程中的经验和教训,加以补充完善和修改,广泛吸取国内有关单位和专家的意见。

同时,参考了国内外相关标准规定的内容。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,信息产业部负责日常管理,中国移动通信集团设计院有限公司负责具体技术内容的解释。

在应用过程中如有需要修改与补充的建议,请将有关资料寄送中国移动通信集团设计院有限公司(地址:北京市海淀区丹棱街16号,邮编:100080),以供修订时参考。

本规范主编单位、参编单位和主要起草人:主编单位:中国移动通信集团设计院有限公司参编单位:中国建筑标准设计研究院中国建筑设计研究院中国建筑东北设计研究院现代集团华东建筑设计研究院有限公司五洲工程设计研究院主要起草人:张宜张晓微陈琪成彦朱立彤刘侃孙兰李雪佩张文才温伯银赵济安瞿二澜陈汉民目次1总则 (3)2环境检查 (3)3器材及测试仪表工具检查 (4)4设备安装检验 (6)5缆线的敷设和保护方式检验 (7)6缆线终接 (13)7工程电气测试 (14)8管理系统验收 (16)9工程验收 (17)GB50312-2007综合布线工程验收规范(附录) (18)附录A综合布线系统工程检验项目及内容 (18)附录B综合布线系统工程电气测试方法及测试内容 (20)附录C光纤链路测试方法 (32)附录D综合布线工程管理系统验收内容 (33)附录E测试项目和技术指标含义 (35)GB50312-2007综合布线工程验收规范(条文说明) (36)1总则1.0.1为统一建筑与建筑群综合布线系统工程施工质量检查、随工检验和竣工验收等工作的技术要求,特制定本规范。

综合布线系统测试方案一、根据建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2000的要求,综合布线线缆进场后,应对相应线缆进行检验。

具体缆线的检验要求如下:工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。

电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。

电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。

如用户要求,应附有本批量电缆的技术指标。

电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100m长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。

光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。

综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及检验测试数据,在必要时,可测试光纤衰减和光纤长度时,测时要求如下:1)衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试。

测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。

2)长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致,如果在同一盘光缆中,光缆长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。

光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定:1)光纤接插软线,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。

2)每根光纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。

二、硬件施工完毕后,对工程安装质量进行检测。

缆线敷设和终接的检测应符合GB/T 50312中第5.1.1、6.0.2、6.0.3条的规定,应对以下项目进行检测:1缆线的弯曲半径;2预埋线槽和暗管的敷设;3电源线与综合布线系统缆线应分隔布放,缆线间的最小净距应符合设计要求;4建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线之间的最小净距;5对绞电缆芯线终接;6光纤连接损耗值。

建筑群子系统采用架空、管道、直埋敷设电、光缆的检测要求应按照本地网通信线路工程验收的相关规定执行。

机柜、机架、配线架安装的检测,除应符合GB/T 50312第4节的规定外,还应符合以下要求:卡入配线架连接模块内的单根线缆色标应和线缆的色标相一致,大对数电缆按标准色谱的组合规定进行排序;端接于RJ45 口的配线架的线序及排列方式按有关国际标准规定的两种端接标准(T568A或T568B)之一进行端接,但必须与信息插座模块的线序排列使用同一种标准。

综合布线系统1 一般规定1.1 本章适用于智能建筑工程中综合布线子系统的工程安装、检测验收和竣工验收。

1.2 综合布线系统检测验收应采用专用测试仪器对系统的各条链路进行检测,评定系统的信号传输技术指标及工程质量。

1.3 综合布线工程施工前应对交接间、设备间、工作区的建筑和环境条件进行检查,检查内容和要求应符合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312中的有关规定。

1.4 采用专用计算机进行管理和维护工作的综合布线工程应按专项进行验收。

1.5 建筑群主干光纤在网络中支持的应用距离大于国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311中第3.0.5条所规定的传输距离时,应按光纤传输系统的要求进行检测和验收。

1.6设备材料的进场检测验收执行GB/T50312中的规定。

2 缆线敷设和终接的检测Ⅰ主控项目2.1 缆线的弯曲半径应符合下列规定:1. 非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍;2. 屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6-10倍;3. 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍;4. 光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。

2.2 电源线与综合布线系统缆线应分隔布放,缆线间的最小净距应符合设计要求,按GB/T50312中的规定检测。

2.3 建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线最小净距符合GB/T50312中的规定。

2.4 对绞电缆芯线终接应符合下列要求:1. 终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于5类线不应大于13mm;2. 对绞线在与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接;在同一布线工程中两种连接方式不应混合使用;3. 卡入跳线架连接块内的单根线缆色标应和线缆的色标相一致,大对数电缆按标准色谱的组合规定进行排序;4. 端接于RJ45口的配线架的线序及排列方式按有关国际标准规定的两种端接标准之一(T568A或T568B)进行端接,但必须与信息插座模块的线序排列使用同一种标准;3.屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终接处的屏蔽罩必须以可靠的360°圆周接触,接触长度不宜小于10mm。

综合布线系统工程技术规范山西百斯奥格科技有限公司目录前言 (3)一、桥架及线槽、管的安装及保护要求 (3)1.1材料检验 (3)1.2安装方式 (3)1。

3保护措施 (3)二、缆线的敷设和保护方式要求 (5)2.1缆线检验 (5)2.2敷设方式 (5)2。

3保护措施 (8)三、缆线终接 (8)3.1终接材料检验 (8)3。

2终接要求 (9)四、设备安装检验 (10)4.1机柜、机架安装要求 (10)4。

2各类配线设备安装要求 (10)4。

3信息插座模块安装要求 (10)4。

4机架式设备安装要求 (11)五、设备标识符和标签设置 (11)六、接地系统 (11)前言为了规范和提高工程部门在综合布线系统工程中的施工标准及水平,引用国家标准《综合布线工程验收规范GB 50312-2007》制定本规范,本规范主要用于指导综合布线相关工程的施工及验收。

一、桥架及线槽、管的安装及保护要求1.1材料检验在桥架及线槽等设备材料到达现场后,首先要进行材料的检验。

其主要检验内容如下:1。

1。

1工程所用材料的品牌、型号、规格、数量、质量要符合设计文件的要求并具备相应的质量文件或证书,无出厂检验证明文件、质量文件或与设计不符者不得在工程中使用.1.1.2工程所用材料表面应光滑、平整,不得变形、断裂。

1.1.3经检验后的材料要做好检验记录,不合格品要独立存放以备核查与处理. 1。

2安装方式1.2。

1桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm。

1。

2。

2桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm1。

2。

3垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm。

1.2.4线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺.1。

2。

5吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象。

1。

2。

6金属桥架、线槽及金属管各段之间应保持连接良好,安装牢固。

1。

2。

7采用吊顶支撑柱布放缆线时,支撑点宜避开地面沟槽和线槽位置,支撑应牢固.1.3保护措施1。

综合布线系统工程的测试及验收综合布线系统工程施工的质量及相关连接硬件安装的质量,对今后的网络安全运行起着决定性的作用,对综合布线的性能测试是非常重要的。

线缆测试设备对于综合布线施工人员来说是必不可少的工具,进行线缆测试也是检查施工效果的重要技术手段。

5.1 综合布线系统工程测试的必要性综合布线系统工程质量的好坏直接影响到信息通信网络的正常运行。

为了保证综合布线工程的质量,防止投入使用后出现网络故障,有必要对其进行严格的工程测试。

对于布线工程的施工方来说,测试的目的有两个:一个是提高施工的速度;另一个是向投资方证明工程的质量可靠。

布线系统工程的测试分为电缆传输通道测试和光缆传输通道测试。

如果对布线系统不做测试,不进行合格性验收,工程是不能移交给用户使用的。

布线系统工程的测试向用户提供质量保证,为工程的顺利验收做好准备。

5.2 测试标准与测试模型5.2.1 测试类型综合布线的测试,从工程的角度来说可将其分为两类:验证测试和认证测试。

验证测试是在施工的过程中由施工人员边施工边测试,以保证每个连接的正确性,所以验证测试又叫随工测试,主要检测线缆的质量和安装工艺,及时发现并纠正问题,避免返工。

验证测试不需要使用复杂的测试仪,只需要使用能测试接线通、断和线缆长度的测试仪。

认证测试是指对布线系统依照标准例行逐项检测,以确定布线是否能达到设计要求,包括连接性能测试和电气性能测试。

认证测试又叫验收测试,是所有测试工作中最重要的环节,是在工程验收时对综合布线系统的安装、电气特性、传输性能、设计、选材和施工质量的全面检验。

认证测试通常分为自我认证测试和第三方认证测试。

5.2.2 测试标准测试标准的两大组织是TIA/EIA和ISO/IEC。

主要可供参考的国际测试标准为EIA/TIA制定的TSB-67《现场测试非屏蔽双绞线电缆布线系统传输性能技术规范》、EIA/TIA-568A《商用建筑电信布线标准》和ISO/IEC颁布的ISO/IEC 11801《信息技术-用户房屋综合布线》。

综合布线系统工程技术规范山西百斯奥格科技有限公司目录前言 (3)一、桥架及线槽、管的安装及保护要求 (3)1.1材料检验 (3)1.2安装方式 (3)1.3保护措施 (3)二、缆线的敷设和保护方式要求 (5)2.1缆线检验 (5)2.2敷设方式 (5)2.3保护措施 (8)三、缆线终接 (8)3.1终接材料检验 (8)3.2终接要求 (9)四、设备安装检验 (10)4.1机柜、机架安装要求 (10)4.2各类配线设备安装要求 (10)4.3信息插座模块安装要求 (10)4.4机架式设备安装要求 (11)五、设备标识符和标签设置 (11)六、接地系统 (11)前言为了规范和提高工程部门在综合布线系统工程中的施工标准及水平,引用国家标准《综合布线工程验收规范GB 50312-2007》制定本规范,本规范主要用于指导综合布线相关工程的施工及验收。

一、桥架及线槽、管的安装及保护要求1.1材料检验在桥架及线槽等设备材料到达现场后,首先要进行材料的检验。

其主要检验内容如下:1.1.1工程所用材料的品牌、型号、规格、数量、质量要符合设计文件的要求并具备相应的质量文件或证书,无出厂检验证明文件、质量文件或与设计不符者不得在工程中使用。

1.1.2工程所用材料表面应光滑、平整,不得变形、断裂。

1.1.3经检验后的材料要做好检验记录,不合格品要独立存放以备核查与处理。

1.2安装方式1.2.1桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm。

1.2.2桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm1.2.3垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm。

1.2.4线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。

1.2.5吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象。

1.2.6金属桥架、线槽及金属管各段之间应保持连接良好,安装牢固。

1.2.7采用吊顶支撑柱布放缆线时,支撑点宜避开地面沟槽和线槽位置,支撑应牢固。

综合布线系统验收标准和基本要求通信介质的正确连接及良好的传输性能,是系统正常运转的基础,系统安装完毕后,必须对系统进行必要的测试,以确认传输介质的性能指标已达到了系统正常运转的要求。

网络综合布线系统测试验收中,有些网络布线系统施工单位使用的是像网络通断测试器那样的简单测试工具,测试时网络连通灯一亮,就认为网络没有问题,线缆安装合格,这是不可取的.这种测试只能说明网线接对了且没有断路。

我们知道,计算机网络工作时要使用高速度承载很大的信息流量,对通信线缆的要求非常高,衰减、损耗、速率和抗干扰都有相应的规定。

通常网络综合布线系统工程应遵循的标准如下.一、网络布线系统验收标准过去国内大多数综合布线系统工程采用国外厂商生产的产品,且其工程设计和安装施工绝大部分由国外厂商或代理商组织实施.当时因缺乏统一的工程建设标准,所以不论是在产品的技术和外形结构,还是在具体设计和施工以及与房屋建筑的互相配合等方面都存在一些问题,没有取得应有的效果。

为此,我国主管建设部门和有关单位在近几年来组织编制和批准发布了一批有关综合布线系统工程设计施工应遵循的依据和法规。

这方面的主要标准和规范如下所示。

1、国家标准《综合布线系统工程设计规范》(GB50311—2007)根据建设部公告,自2007年10月1日起施行。

2、国家标准《综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2007)根据建设部公告,自2007年10月且日起施行。

3、国家标准《智能建筑设计标准》(GB汀50314—2006)由原建设部和国家质量技术监督局联合批准发布,自2007年7月1日起施行。

4、国家标准《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339—2003)由原建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布,自2003年10月1日起施行。

5、国家标准《通信管道工程施工及验收规范》(GB50374—2006)由原信息产业部发布,自2007年5月1日起施行.6、国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)由原建设部发布,向2002年6月且日起施行。

大楼弱电系统验收方案目录第一章项目概述 (4)一、项目概述 (4)二、项目建设目标 (4)语音(电话)、数据(网络)布线系统 (4)闭路监控系统 (5)公共广播系统 (5)三、项目建设进程 (5)第二章系统设计依据及验收测试标准 (5)第三章项目验收 (6)一、验收的程序和内容 (6)概述 (6)产品入场抽检 (6)施工中的检验 (7)初步验收 (7)竣工验收 (7)二、产品入场抽检 (8)三、施工中的检验 (8)室内部分的线缆的敷设 (8)检查内容 (8)过程检查 (9)室外部分线缆的敷设 (9)检查内容 (9)过程检查 (10)线缆与连接件的端接安装 (10)检查内容 (10)线缆与连接件端接安装检查 (11)安装场地端接检查 (11)机柜机架的安装 (11)检查内容 (11)机柜机架安装检查 (12)设备的安装 (12)检查内容 (12)设备安装检查 (12)四、初步验收 (13)验收的要求 (13)验收的范围 (13)验收的依据 (14)验收检测组织 (14)验收结果 (14)五、竣工验收 (15)验收的要求 (15)验收的范围 (15)验收结果 (15)第六章综合布线系统的测试 (16)一、测试内容 (16)二、综合布线系统的测试说明 (16)三类垂直主干铜缆系统的测试说明 (16)五类水平双绞线的测试说明 (17)光纤的测试说明 (18)三、综合布线系统工程链路测试模型(测试方法) (19)双绞线水平线测试模型 (19)楼宇内垂直主干布线测试链路 (20)四、综合布线系统测试项目和性能指标 (20)Cat5e水平链路测试 (20)光纤传输链路测试 (22)五、测试工具 (23)六、测试中应该注意的问题 (23)现场测试 (23)测试环境要求 (23)测试仪器使用中的注意事项 (24)第一章项目概述一、项目概述XXX综合办公楼是新修的大楼,本次项目主要对全办公楼的办公区域X层至XX层进行全新布线,该综合办公楼满足XXX入驻单位的办公需要,为了便于管理。

网络综合布线系统工程验收规范2010年3月印中华人民共和国建设部公告第620 号建设部关于发布国家标准《综合布线系统工程验收规范》的公告现批准《综合布线系统工程验收规范》为国家标准,编号为GB 50312-2007,自2007 年10 月1 日起实施。

其中,第5.2.5 条为强制性条文,必须严格执行。

原《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 同时废止。

目录1 总则............................................................... - 1 -2 环境检查........................................................... - 1 -3 器材及测试仪表工具检查............................................. - 1 -4 设备安装检验....................................................... - 2 -5 缆线的敷设和保护方式检验........................................... - 3 -5.1 缆线的敷设................................................... - 3 -5.2 保护措施..................................................... - 4 -6 缆线终接........................................................... - 5 -7 工程电气测试....................................................... - 6 -8 管理系统验收....................................................... - 7 -9 工程验收........................................................... - 7 -附录A 综合布线系统工程检验项目及内容................................ - 8 -附录B 综合布线系统工程电气测试方法及测试内容....................... - 10 -附录C 光纤链路测试方法............................................. - 20 -附录D 综合布线工程管理系统验收内容................................. - 22 -附录E 测试项目和技术指标含义....................................... - 23 -GB50312-2007 综合布线工程验收规范条文说明........................... - 24 -1 总则.............................................................. - 24 -2 环境检查.......................................................... - 24 -3 器材及测试仪表工具检查............................................ - 24 -5 缆线的敷设和保护方式检验.......................................... - 25 -1 总则1.0.1 为统一建筑与建筑群综合布线系统工程施工质量检查、随工检验和竣工验收等工作的技术要求,特制定本规范。

综合布线工程验收规范综合布线系统工程,应按本规范附录 A 所列项目、内容进行检验。

检测结论作为工程竣工资料的组成部分及工程验收的依据之一。

1. 系统工程安装质量检查,各项指标符合设计要求,则被检项目检查结果为合格;被检项目的合格率为100%,则工程安装质量判为合格。

2. 系统性能检测中,对绞电缆布线链路、光纤信道应全部检测,竣工验收需要抽验时,抽样比例不低于10%,抽样点应包括最远布线点。

3. 系统性能检测单项合格判定:1)如果一个被测项目的技术参数测试结果不合格,则该项目判为不合格。

如果某一被测项目的检测结果与相应规定的差值在仪表准确度范围内,则该被测项目应判为合格。

2)按本规范附录B 的指标要求,采用4 对对绞电缆作为水平电缆或主干电缆,所组成的链路或信道有一项指标测试结果不合格,则该水平链路、信道或主干链路判为不合格。

3)主干布线大对数电缆中按 4 对对绞线对测试,指标有一项不合格,则判为不合格。

4)如果光纤信道测试结果不满足本规范附录 C 的指标要求,则该光纤信道判为不合格。

5)未通过检测的链路、信道的电缆线对或光纤信道可在修复后复检。

4. 竣工检测综合合格判定:1) 对绞电缆布线全部检测时,无法修复的链路、信道或不合格线对数量有一项超过被测总数的1%,则判为不合格。

光缆布线检测时,如果系统中有一条光纤信道无法修复,则判为不合格。

2) 对绞电缆布线抽样检测时,被抽样检测点(线对)不合格比例不大于被测总数的1%,则视为抽样检测通过,不合格点(线对)应予以修复并复检。

被抽样检测点(线对)不合格比例如果大于1%,则视为一次抽样检测未通过,应进行加倍抽样,加倍抽样不合格比例不大于1%,则视为抽样检测通过。

若不合格比例仍大于1%,则视为抽样检测不通过,应进行全部检测,并按全部检测要求进行判定。

3)全部检测或抽样检测的结论为合格,则竣工检测的最后结论为合格;全部检测的结论为不合格,则竣工检测的最后结论为不合格。

综合布线系统工程验收规范1总则1.0.1为统一建筑与建筑群综合布线系统工程施工质量检查、随工检验和竣工验收等工作的技术要求,制定本规范。

1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建建筑与建筑群综合布线系统工程的验收。

1.0.3在施工过程中,施工单位应符合施工质量检查的规定。

建设单位应通过工地代表或工程监理人员加强工地的随工质量检查,及时组织隐蔽工程的检验和签证工作。

1.0.4综合布线工程验收前应进行自检测试和竣工验收测试工作。

1.0.5综合布线系统工程的验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2缩略语ACR-F(Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far-end) 衰减远端串音比ACR-N(Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near-end )衰减近端串音比d. c. (Direct Current Loop Resistance)直流环路电阻ELTCTL(Equal Level TCTL) 两端等效横向转换损耗FEXT[Far End Crosstalk Attenuation Closs)J远端串音ILCinsertion Loss) 插入损耗NEXT[Near End Crosstalk Attenuation Closs)J近端串音OLT(Optical Line Terminal)光线路终端OLTS(Optical Loss Test Set)光损耗测试OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)光时域反射PS NEXT[Pow Sum Near End Crosstalk Attenuation Closs)J近端串音功率和PS AACR F(Power Sum Attenuation to Alien Crosstalk Ratio at the Far-end)外部远端串音比功率和PS AACR-Favg( Average Power Sum Attenuation to Alien Crosstalk Ratio at the Far end)外部远端串音平均值比功率和PS ACR F( Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far-end)衰减远端串音比功率和PS ACR-N (Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio at theNear-end)衰减近端串音比功率和PS ANEXT[Power Sum Alien Near-End Crosstalk(loss )]外部近端串音功率和PS ANEXTavg[Average Pow Sum Alien Near-End Crosstalk Closs)]外部近端串音平均值功率和PS FEXT(Power Sum Far End Crosstalk)远端串音功率和RL(Return Loss)回波损耗TCL(Transverse Conversion Loss)横向转换损耗TCTL(Transverse Conversion Transfer Loss)横向转换转移损耗3环境检查3.0.1工作区、电信间、设备间等建筑环境检查应符合下列规定:工作区、电信间、设备间及用户单元区域的土建工程应已全部竣工。

建筑物综合布线系统检测验收规范1. 范围本标准规定了建筑物综合布线系统的定义、分类、综合布线系统基本要求、技术指标、检测验收方法以及检测验收结论判定。

本标准对综合布线系统传输性能的检测项目及指标的规定适用于100Ω非屏蔽双绞线电缆以及62.5/125μm多模光缆和8/125μm单模光缆。

屏蔽双绞线电缆或其他线缆的检测参照执行。

本标准适用于建筑物综合布线系统的检测验收。

2. 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 8401-1987 光纤传输特性和光学特性测试方法GBJ79-1985 工业企业通信接地设计规范ECSC72:95 建筑物与建筑群综合布线系统工程设计规范ISO/IEC 11801:1995 信息技术——用户大楼综合布线ANSI/TIA/EIA-586-A:1995 商用楼通信布线标准ANSI/TIA/EIA-586-A-1:1997 4对100Ω布线传输延迟及延迟偏离技术要求ANSI/TIA/EIA-586-A-2:1998 商用楼通信布线标准补充文件ANSI/TIA/EIA-586-A-3:1998 捆绑和混合线缆的技术要求ANSI/TIA/EIA-586-A-4:1999 非屏蔽双绞布线系统的模块化快接跳线近端串扰测量方法和要求ANSI/TIA/EIA-586-A-5:1999 4对100Ω超五楼布线传输补充指南ANSI/TIA/EIA-589-A:1998 商用楼通信路由和空间标准ANSI/TIA/EIA-606:1993 商用楼通信设施管理标准ANSI/TIA/EIA-607:1994 商用楼通信接地和汇联要求ANSI/TIA/EIA TSB-67:1995 非屏蔽双绞线电缆布线系统现场测试传输性能规范3. 定义本标准采用下列定义。

3.1. 综合布线系统由通信电缆、光缆及各种连接硬件等构成的用以支持语音、数据、图象、视频通信的弱电布线系统。

综合布线系统一般可划分为六个子系统(参见CESC72:95):工作区子系统、水平布线子系统、垂直布线子系统(干线子系统)、管理子系统、设备间子系统及建筑群布线子系统。

3.2. 工作区用户使用终端设备的地方。

3.3. 工作区子系统由终端设备到信息端口的连线组成。

3.4. 水平布线子系统由楼层配线架、信息端口以及其间的电缆、光缆等组成的布线系统。

3.5. 垂直布线子系统(干线子系统)由建筑物配线架以及连接建筑物配线架和各楼层配线架的电缆、光缆等组成的布线系统。

3.6. 管理子系统由交连、互连与I/O组成。

3.7. 设备间子系统由设备间电缆、连接器等硬件组成。

3.8. 建筑群布线子系统由建筑群配线架以及连接建筑群配线架和各建筑物配线架的电缆、光缆等组成的布线系统。

3.9. 配线架电缆、光缆及元件进行端接与连接的装置。

3.10. 配线间放置配线架和通信设备的空间。

3.11. 转接点因型号、规格不同或因布线环境的要求进行电缆、光缆转接的地方。

3.12. 衰减信号通过一段传输距离之后其幅度减小的程度,单位为分贝(dB)。

3.13. 近端串扰给定频率的信号从一对双绞线输入时在同一端的另一对双绞线上信号的感应程度,单位为分贝(dB)。

3.14. 基本链路水平布线子系统的一种测试模式(图1)。

测试仪表始端线接在工作区的信号端口,末端线接在楼层配线架上。

3.15. 信道水平布线子系统的一种测试模式(图2)。

测试仪表直接连接到工作区布线和设备电缆上。

3.16. 特性阻抗电缆无限长时该电缆所具有的阻抗。

由导体尺寸、导体间的距离以及电缆绝缘材料特性等物理参数决定,单位为欧姆(Ω)。

3.17. 远端串扰给定频率的信号从一对双绞线输入时在另一端的另一对双绞线上信号的感应程度,单位为分贝(dB)。

3.18. 等效远端串扰远端串扰与受串扰线对衰减的差,单位为分贝(dB)。

3.19. 传输延迟电信号沿电缆长度传输时的时间延迟。

3.20. 延迟偏离各线对的传输延迟之差。

3.21. 额定传输率信号在电缆中传输速度与光速的比值,用百分比表示。

3.22. 衰减串扰比用分贝(dB)表示的近端串扰与用分贝(dB)表示的衰减的差值。

3.23. 回波损耗传输信号功率与电缆阻抗异常导致的反射信号功率的差值,单位为分贝(dB)。

3.24. 综合近端串扰综合近端串扰是指某线对受其他线对综合的近端串扰影响,用分贝(dB)表示。

3.25. 综合等效远端串扰综合等效远端串扰是指某线对受其他线对综合的等效远端串扰影响,用分贝(dB)表示。

3.26. 综合衰减串扰比综合衰减串扰比是指某线对的衰减与其他线对对其综合近端串扰之比,用分贝(dB)表示。

4. 综合布线系统应用分类4.1. A级:低频应用,支持A级应用的双绞线电缆布线传输频率必须达到100kHz。

4.2. B级:中比特率数据传输应用,支持B级应用的双绞线电缆布线传输频率必须达到1MHz。

4.3. C级:高比特率数据传输应用,支持C级应用的双绞线电缆布线传输频率必须达到16MHz,对应于3类布线子系统。

4.4. D级:甚高比特率数据传输应用,支持D级应用的双绞线电缆布线传输频率必须达到100MHz,对应于5类布线子系统。

4.5. E级:甚高比特率数据传输应用,支持E级应用的双绞线电缆布线传输频率必须达到250MHz,对应于6类布线子系统。

4.6. 光纤级:高和甚高比特率数据传输应用,光纤布线传输频率必须达到10MHz以上。

5. 综合布线系统基本要求5.1. 综合布线系统的设计所采用的线缆和连接硬件等必须符合CESC72:95、ISO/IEC 11801:1995、ANSI/TIA/EIA-568-A:1998、ANSI/TIA/EIA-568-A-1:1997、ANSI/TIA/EIA-568-A-2:1998、ANSI/TIA/EIA-568-A-3:1998、ANSI/TIA/EIA-568-A-4:1999及ANSI/TIA/EIA-568-A-5:1999的规定。

5.2. 通信路由及空间的设计可参照ANSI/TIA/EIA-569-A:1998执行。

5.3. 综合布线用于通信及办公自动化时,每个工作区必须配置两个以上信息端口,其中至少有一个5类信息端口(5类布线子系统)。

5.4. 综合布线在各配线区必须实行交叉连接(跳线)(I/O设备除外)。

5.5. 水平布线子系统中,基本链路的长度必须小于或等于90m。

线缆的类别必须与信息端口兼容。

5.6. 垂直布线子系统可采用双绞线电缆或光缆。

光缆长度必须小于或等于500m,用作高速信号传输的双绞线电缆物理长必须小于或等于90m。

5.7. 水平布线子系统中,楼层面积很大的情况下可设两个以上水平布线子系统,某些规模较小的布线系统可不按楼层设置水平布线子系统或仅在楼层配线架进行垂直布线与水平布线的转接。

垂直布线子系统中,楼层面积很大的情况下可采用多垂直布线子系统。

5.8. 建筑群布线子系统中,用作高速信号传输的双绞线电缆物理长度必须小于或等于90m。

采用光缆布线时,多模光缆长度必须小于或等于1500m,单模光缆长度必须小于或等于2500m。

5.9. 综合布线系统采用的屏蔽措施时必须有良好的接地,接地方法可参考GBJ79-1985、ANSI/TIA/EIA-607:1994执行。

单独设置接地时接地电阻必须小于或等于4Ω,联合接地时接地电阻值必须小于或等于1Ω。

对于屏蔽双绞线电缆布线必须保证整个布线系统的屏蔽层全程连续,任意两个接地点的电位差必须小于或等于1Vrms,否则应采用光缆或非屏蔽双绞线电缆布线。

5.10. 综合布线系统与公共通信网的接口位置、必要的设备和所接的通信终端设备均应符合国家或地方通信主管部门的有关规定。

5.11. 综合布线系统的管理5.11.1. 综合布线系统的管理可参照ANSI/TIA/EIA-606:1993执行。

5.11.2. 综合布线系统信息端口,各配线架双绞线电缆与配线连接三硬件交接处必须有清晰、永久的编号。

信息端口与它在相应楼层配线架内交接处的编号必须一致,上一级配线架与下一级配线架内相应交接处的编号也必须一致。

信息端口与电缆的类别也应标明。

5.11.3. 不同区域的双绞线电缆配线架应根据不同用途标柱不同的色标。

色标必须清晰、永久,便于区分。

整个系统的色标必须一致。

5.11.4. 光缆布线各配线架内光端口也必须编号。

上下级配线架内相应端口的编号必须一致。

光缆类别(多模或单模)也应标明。

5.11.5. 当配线区位于楼层电信间时应对配线架和其他配线连接硬件采取防尘措施。

5.12. 综合布线系统的文档综合布线系统的文档指的是竣工文档。

包括系统图、信息端口分布图、各配线架布局图、路由图以及传输性能自测报告等。

5.12.1. 综合布线系统图综合布线系统图反映整个布线系统的基本情况。

如光缆的数量、类别、路由、每根光缆的芯数;垂直双绞线电缆的数量、类别、路由;每楼层水平双绞线电缆的数量、类别、信息端口数;各配线架在建筑中的楼层位置、连接硬件的数量、类别;系统的接地位置和每楼层配线间的接地位置。

5.12.2. 综合布线系统信息端口分布图分布图反映每楼层信息端口在房间中的位置、类别及编号。

不能使用的信息端口位置也应予以标出。

5.12.3. 综合布线各配线架布局图布局图反映各配线架双绞线电缆数量、类别;配线连接硬件的数量,类别;进出线位置、编号及色标;光缆布线各配线架内光端口的编号、连接硬件的数量、光纤的数量、类别。

若已作跳线则应反映跳线的走向。

5.12.4. 系统路由图路由图反映路由的类型、接地情况、路由在楼层间楼层内的走向及其占用情况。

5.12.5. 综合布线系统传输性能自测报告自测报告应反映每个信息端口其水平布线电缆(信息点)、垂直电缆的每一对以及光缆布线的每芯光纤测试通过与否的情况。

测试未通过的应在自测试报告中注明。

5.12.6. 综合布线系统的文档资料必须按有关技术档案管理规定进行管理。