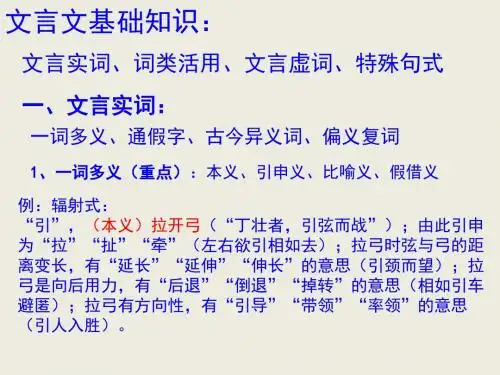

文言文实词精讲:一词多义、古今异义、通假字、偏义复词、词类活用等。

- 格式:doc

- 大小:53.50 KB

- 文档页数:11

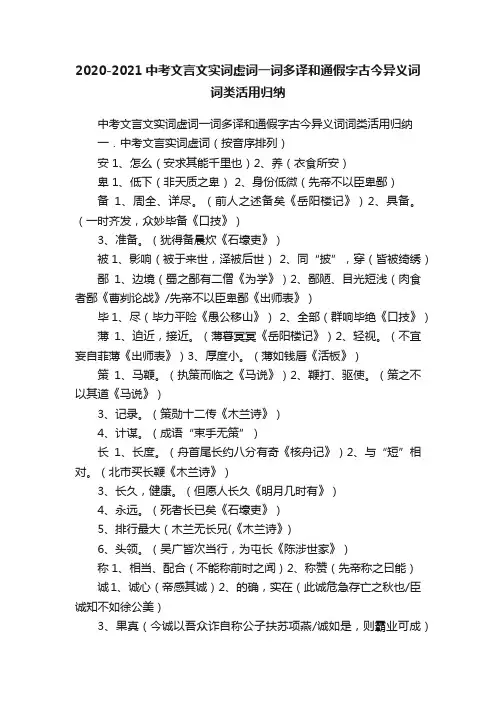

2020-2021中考文言文实词虚词一词多译和通假字古今异义词词类活用归纳中考文言文实词虚词一词多译和通假字古今异义词词类活用归纳一.中考文言实词虚词(按音序排列)安 1、怎么(安求其能千里也)2、养(衣食所安)卑 1、低下(非天质之卑) 2、身份低微(先帝不以臣卑鄙)备1、周全、详尽。

(前人之述备矣《岳阳楼记》)2、具备。

(一时齐发,众妙毕备《口技》)3、准备。

(犹得备晨炊《石壕吏》)被1、影响(被于来世,泽被后世) 2、同“披”,穿(皆被绮绣)鄙1、边境(蜀之鄙有二僧《为学》)2、鄙陋、目光短浅(肉食者鄙《曹刿论战》/先帝不以臣卑鄙《出师表》)毕1、尽(毕力平险《愚公移山》) 2、全部(群响毕绝《口技》)薄1、迫近,接近。

(薄暮冥冥《岳阳楼记》)2、轻视。

(不宜妄自菲薄《出师表》)3、厚度小。

(薄如钱唇《活板》)策1、马鞭。

(执策而临之《马说》)2、鞭打、驱使。

(策之不以其道《马说》)3、记录。

(策勋十二传《木兰诗》)4、计谋。

(成语“束手无策”)长1、长度。

(舟首尾长约八分有奇《核舟记》)2、与“短”相对。

(北市买长鞭《木兰诗》)3、长久,健康。

(但愿人长久《明月几时有》)4、永远。

(死者长已矣《石壕吏》)5、排行最大(木兰无长兄(《木兰诗》)6、头领。

(吴广皆次当行,为屯长《陈涉世家》)称1、相当、配合(不能称前时之闻)2、称赞(先帝称之曰能)诚1、诚心(帝感其诚)2、的确,实在(此诚危急存亡之秋也/臣诚知不如徐公美)3、果真(今诚以吾众诈自称公子扶苏项燕/诚如是,则霸业可成)惩 1、苦于(惩山北之塞《愚公移山》)2、惩罚驰1、骑(愿驰千里足)2、驱车(追赶)(公将驰之)出1、发、起(方其远出海门)2、在国外(出则无敌国外患)3、来到(每岁京尹出浙江亭教阅水兵)4、产生(君谓计将安出)辞1、推辞(蒙辞以军中多务)2、语言(未尝稍降辞色)3、告辞,辞别(旦辞爷娘去)次1、编次。

(吴广皆次当行《陈涉世家》)2、旅行或行军在途中停留。

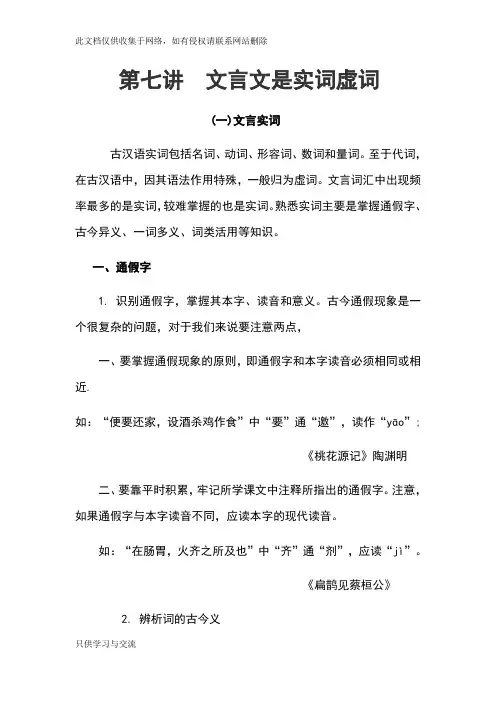

第七讲文言文是实词虚词(一)文言实词古汉语实词包括名词、动词、形容词、数词和量词。

至于代词,在古汉语中,因其语法作用特殊,一般归为虚词。

文言词汇中出现频率最多的是实词,较难掌握的也是实词。

熟悉实词主要是掌握通假字、古今异义、一词多义、词类活用等知识。

一、通假字1. 识别通假字,掌握其本字、读音和意义。

古今通假现象是一个很复杂的问题,对于我们来说要注意两点,一、要掌握通假现象的原则,即通假字和本字读音必须相同或相近.如:“便要还家,设酒杀鸡作食”中“要”通“邀”,读作“yāo”;《桃花源记》陶渊明二、要靠平时积累,牢记所学课文中注释所指出的通假字。

注意,如果通假字与本字读音不同,应读本字的现代读音。

如:“在肠胃,火齐之所及也”中“齐”通“剂”,应读“jì”。

《扁鹊见蔡桓公》2. 辨析词的古今义古今异义的词语是学习文言文的重点之一。

一要注意古今词义的差别,积累课内所学课文中的古今异义词,如:“太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北;”《愚公移山》中“河”专指“黄河”;而现在已是一个普通名词,成为河流的通名。

再如:“扁鹊望桓侯而还走”《扁鹊见蔡桓公》中“走”是“跑”的意思;现代汉语中的含义是“行走”。

二要注意不要把连在一起的两个文言单音词误认为现代汉语的双音合成词。

如“中间力拉崩倒之声”中“中间”是两个词,意思是“里面夹杂着”。

3. 正确解释多义词在不同语境中的意思义。

在文言文中,一词多义的情况很多,同一个词,在这个句子里是一个意义,在那个句子里又是另一个意义。

阅读文言文要特别重视并掌握这类多义词的情况,这是培养文言文阅读能力的重要基础。

怎样确定它们在句子中的意义,要根据上下文和文章内容来考虑。

如:“温故而知新”,《论语十则》“故”的意思是:旧的,如:“桓侯故使人问之”,《扁鹊见蔡桓公》“故”意思是:特意。

在学习时,还应对一词多义现象及时总结、归纳,并牢记例句。

4. 词类活用。

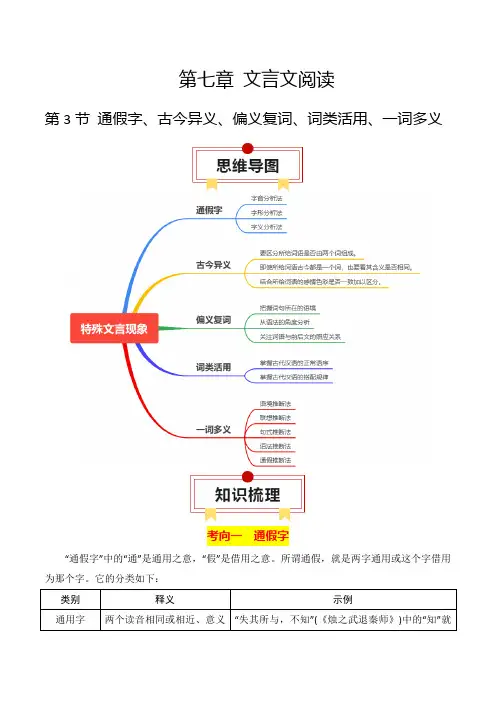

第七章文言文阅读第3节通假字、古今异义、偏义复词、词类活用、一词多义考向一通假字“通假字”中的“通”是通用之意,“假”是借用之意。

所谓通假,就是两字通用或这个字借用为那个字。

它的分类如下:通假字辨识“3方法”正确辨识文言文中的通假字,一是靠对常用通假字的牢固掌握,二是靠对句子整体意思的把握。

一般来说,若某个文言实词按照它字面的意思解释不通时,它就很有可能是通假字。

考生具体可以从以下三个方面来辨识通假字。

1.字音分析法有一部分通假字与本字在读音上相似,这是辨识通假字的途径之一。

如“河曲智叟亡以应”(《愚公移山》)中的“亡”,通“无”,这是双声通假;“合从缔交,相与为一”(《过秦论》)中的“从”,通“纵”,这是叠韵通假;“列缺霹雳”(《梦游天姥吟留别》)中的“列”,通“裂”,这是同音通假;“君子生非异也,善假于物也”(《荀子·劝学》)中的“生”,通“性”,这是变音通假。

2.字形分析法有的通假字与本字有共同的声旁,考生可以用增加、更换、取消形旁的方法去辨识通假字,找出本字,从而正确理解该通假字的意思。

(1)增加形旁,找出本字。

在形声字的声旁本身与形声字通假的情况下,考生可以用给声旁增加形旁的方式找出本字。

如“行李之往来,共其乏困”(《烛之武退秦师》)中的“共”,通“供”,意思是“供给”;“皆为龙虎,成五采”(《鸿门宴》)中的“采”,通“彩”,意思是“光彩,色彩”。

(2)更换形旁,找出本字。

在声旁相同的形声字互相替换而形成通假的情况下,考生可以用给通假字更换形旁的方式找出本字。

如“燕王诚振怖大王之威”(《荆轲刺秦王》)中的“振”,通“震”,意思是“惧怕”;“秦王还柱而走”(《荆轲刺秦王》)中的“还”,通“环”,意思是“环绕”。

(3)取消形旁,找出本字。

在形声字代替声旁字形成通假的情况下,考生可以把通假字的形旁取消,从而找出本字。

如“使臣奉璧,拜送书于庭”(《廉颇蔺相如列传》)中的“庭”,通“廷”,意思是“朝廷”。

七年级下语文文言文的古今异义一词多义,通假字词类活用特殊句式一、古今异义词古今异义词是指在古代和现代语境中,词义有所不同的词语。

在文言文中,这类词语非常常见。

为了更好地理解和运用这些词语,我们需要掌握古今异义词的辨识方法。

1.词语的古义与今义对比例如,“走”在古代意为跑,而今义为行走;“病”在古代意为生病,而今义为生病或缺点。

通过对比古今义项,我们可以发现这些词语在古代和现代的意义有所不同。

2.古今异义词的辨识方法(1)联系上下文:根据句子所在的语境,判断词语的意义。

(2)课文迁移:通过已学过的课文知识,推断词语的古今义。

(3)查阅词典:利用词典查找词语的古义,进行对比。

3.练习与解析(1)下列词语中,古今异义词是:A.走B.病C.朋友D.读书答案:B。

病在古代意为生病,而今义为生病或缺点。

(2)解释下列句子的古今异义词:“刘备走马荐诸葛。

”答案:走在这里意为跑,与现代汉语中的行走不同。

二、通假字通假字是指在文言文中,用一个字代替另一个字的现象。

通假字在文言文中占有较大比重,掌握通假字的识别技巧对我们阅读和理解文言文至关重要。

1.通假字的定义及作用通假字在古代汉语中起到了丰富语言表达和避免文字重复的作用。

通假字的存在使得文言文更加简洁、优美。

2.通假字的识别技巧(1)形声字代替形声字例如:“狱”通“圄”,“详”通“祥”。

(2)同音字代替同音字例如:“夜”通“液”,“道”通“导”。

(3)异体字代替本字例如:“广”通“旷”,“辟”通“避”。

3.练习与解析(1)下列字中,哪个是通假字?A.狱B.祥C.夜D.道答案:A。

狱是通假字,通“圄”。

(2)解释下列句子的通假字:“刘备狱诸葛亮。

”答案:狱在这里通“荐”,意为推荐。

三、词类活用词类活用是指在文言文中,词语根据语境的不同,改变其词性的现象。

词类活用在文言文中非常常见,掌握词类活用的种类及辨别方法对我们阅读和写作文言文有很大帮助。

1.词类活用的种类及例子(1)名词活用为动词例如:“舟楫”意为船和桨,在这里用作动词,表示划船。

初中七年级上册文言文通假字、一词多义,古今异义,词类活用归类通假字是泛指中国古书的用字现象之一,"通假”就是“通用,借代”,即用读音相同或者相近的字代替本字。

通假字的考点就是对它的解释。

通假宇的答题格有一定的格式:"XX”同“XX”,“XX"的意思。

七年级通假宇汇总课文原句通假字原字通假字程义课文出处尊君在不不表小否XE《陈太丘与友期行》枷兑乎说悦愉快《典》十二章吾十有五而志于学有又用于整数和零数之间同上止有剩骨止只仅,只《狼》身亡所寄亡无没有《杞人忧天》其人舍然大喜舍释解除、消除卿今当涂掌事涂途《孙权劝学》孤岂欲卿治经为博士邪邪耶语气词对镜帖花黄帖贴粘贴《木兰诗》但繇尔尔耳罢了《卖油翁》徐以杓酌油沥之杓勺勺子可爰者甚蕃蕃繁多应说》亭亭净植植直竖立一词多义,指一个词表示两个或两个以上的意义。

文言文中的有些字词根据语言发展的规律,应用范围逐步扩大,同一个词,在这个句子中是一个意思,而在另一个句子中又有了新的意思,而这些意思又有一定的关联。

一词多义现象在文言文中相当普遍,把握一词多义要注意了解词的本义、引申义■比喻义和假借义。

七年级上册一词多义归类实词义项例句舍舍弃太丘舍去《陈太丘与友期行》解除、消除其人舍然大喜《杞人忧天》去消失意与日去《诫子书》离开一狼径去《狼》时当时元方时年七岁《陈太丘与友期行》按时学而时习之《论语》十二章日天谢太傅寒雪日内集《咏雪》太阳期日中《陈太丘与友期行》岁月意与日去《诫子书》为给、替为人谋而不忠乎《论语》十—亘担任、做可以为师矣《论语》十二章被岂能为暴涨携之去《河中石兽》成为啮沙为坎穴《河中石兽》乐以...为乐好之者不如乐之者《论语》十二章乐趣乐亦在其中矣《论语》十二章行出行与人期行《陈太丘与友期行》行走三人行《论语》十二章知了解人不知而不愠《论语》十—童领悟温故而知新《论语》十二章知道知之者不如好之者《论语》十二章意神情意暇甚《狼》想、企图意将隧入以攻其后也《狼》敌胁迫、攻击恐前后受其敌《狼》敌人盖以诱敌《狼》止同"只"仅、只止有剩骨《狼》停下一狼得骨止《狼》前前面恐前后受其敌《狼》上前狼不敢前《狼》闻有闻而传之者《穿井得一人》使知道闻之于宋君《穿井得一人》消息求闻之若此《穿井得一人》有些词语在文言文中的意思与现代汉语不同,这就是古今异义。

出师表的古今异义词,一词多义,词类活用通假字,文言句式《出师表》是三国时期蜀汉丞相诸葛亮的辞表,旨在向刘备汇报征讨东吴的军事行动和表达对国家的忧虑。

这篇文章不仅语言华丽,气势磅礴,而且艺术价值和思想意义都极其高深。

经过历史沧海的磨砺,这篇文章的一些古今异义词、一词多义、词类活用、通假字等多种复杂的语言现象都表现得淋漓尽致。

一、古今异义词古今异义词是指在古代和现代有不同的含义的词汇。

《出师表》中最典型的古今异义词是“出”、“铨”和“革”。

在古代,“出”通常被用来指出门走路,但在《出师表》中,它指代的是带领军队出发。

而“铨”在古代是指考核官员的行动,而今天它则通常用来指审核和评估工作。

此外,“革”在古代意味着废除、改变、革命,而今天它同样可以表示改变和革命。

二、一词多义一词多义是指同一个单词在不同的语境中拥有不同的含义。

在《出师表》中,比较显著的例子是“取”。

在该文章的第一段,它指的是取到目的地。

但在第13段中,它的意思则是夺取战争胜利。

这个词的多重含义使得文章更加连贯和完整。

三、词类活用语言中的活用通常指同一个单词可以根据语境改变它的形态和含义。

《出师表》中一个很好的例子是“献”。

该词既可以指向别人呈送礼物,也可以指人向上献身。

这个词的灵活运用使得文章的语言更加丰富和优美。

四、通假字通假字是指相同或相似的发音,但笔画不同,本意也不同的汉字。

在《出师表》中,有许多通假字,如“正/政”(皆读zhèng)、“劳/牢”(皆读láo)、“侯/候”(皆读hòu)等。

这种词的使用使得文章更深地体现了语言的丰富性和多样性。

五、文言句式《出师表》是一篇不朽的文言文力作,其中文言句式的运用非常巧妙,这是许多读者最喜欢的部分。

例如,在该文章中出现频率比较高的句式是“某亲自”、“某依计”等。

这些句式凭借其独特的语法结构和语言特点,丰富了文章的语言表现力,表达了作者的情感和思想。

总之,《出师表》作为一篇古代文学经典之作,其语言表现力和文化价值都是无可挑剔的。

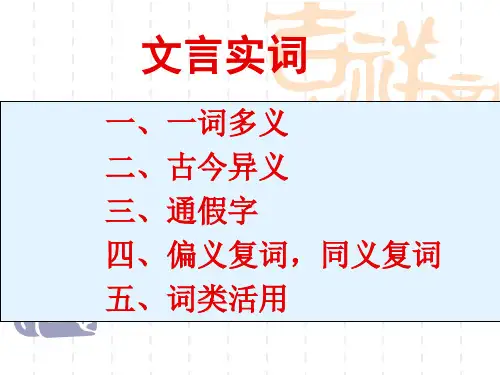

文言实词精讲一、文言实词主要出题点:一词多义、古今异义、通假字、偏义复词、词类活用等。

通假字:通假字是古人在书写时用同音代替的办法写成的别字,有三种情况:一是同音通假,如“以”通“已”;二是双声通假(两个字声母相同),如“胡”通“河”;三是叠韵通假(两个字韵母相同)如“属”通“嘱”等。

这是古汉语中特有的一种语言现象,我们在课本中常见的通假字表现形式为“×通×”(或“×同×”)。

通假字与本字一定是音同或音近的,联系上下文字意思讲不通时,可考虑该字为通假字。

值得注意的是,通假字是约定俗成的,不能随意指定某字为通假字。

高考文言文高频通假字:案:同“按”;审察,察看。

动词。

“召有司案图,指从此以往十五都予赵。

”板:同“版”;字版。

名词。

“板印书籍,唐人尚未盛为之。

”暴:同“曝”晒。

动词。

“虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。

”暴:同“曝”暴露,显露。

动词。

“思厥先祖父,暴霜露,”倍:通“背”,背叛,忘记。

动词。

“愿伯具言臣之不敢倍德也。

”被:同“披”;覆盖在肩背上,动词。

“廉颇为之一饭斗米,肉十斤,被甲上马。

”不:同“否”;不。

副词。

“或师焉,或不焉。

”不:同“否”;吗。

疑问语气词。

“察王以十五城请易寡人之璧可予不?”雠:同“仇”;仇敌,仇人。

“及仇雠已灭,天下已定”从:同“纵”;合纵,联合抗秦。

动词。

“其后秦欲伐齐,齐与楚从亲。

”从:同“纵”;与“横”相对,“合从缔交,相与为一。

”从:同“纵”;与“横相对,“赵使平原君求救,合从于楚。

”当:通“挡”;抵挡。

动词。

“非刘豫州莫可以当操者。

”度:同“渡”;渡过,越过。

动词。

“一夜飞度镜湖月”。

颁:通“班”;“斑”;头发花白。

形容词。

“颁白者不负戴于道路矣。

”偏义复词:偏义复词由两个字组成,只有一个字表示意义,另一个字只作陪衬。

例如:“契阔谈宴,心念旧恩。

”“契阔”中的“契”是投合,“阔”是疏远,在这里是偏义复词,偏用“契”的意义。

文言实词精讲一、文言实词主要出题点:一词多义、古今异义、通假字、偏义复词、词类活用等。

通假字:通假字是古人在书写时用同音代替的办法写成的别字,有三种情况:一是同音通假,如“以”通“已”;二是双声通假(两个字声母相同),如“胡”通“河”;三是叠韵通假(两个字韵母相同)如“属”通“嘱”等。

这是古汉语中特有的一种语言现象,我们在课本中常见的通假字表现形式为“×通×”(或“×同×”)。

通假字与本字一定是音同或音近的,联系上下文字意思讲不通时,可考虑该字为通假字。

值得注意的是,通假字是约定俗成的,不能随意指定某字为通假字。

高考文言文高频通假字:案:同“按”;审察,察看。

动词。

“召有司案图,指从此以往十五都予赵。

”板:同“版”;字版。

名词。

“板印书籍,唐人尚未盛为之。

”暴:同“曝”晒。

动词。

“虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。

”暴:同“曝”暴露,显露。

动词。

“思厥先祖父,暴霜露,”倍:通“背”,背叛,忘记。

动词。

“愿伯具言臣之不敢倍德也。

”被:同“披”;覆盖在肩背上,动词。

“廉颇为之一饭斗米,肉十斤,被甲上马。

”不:同“否”;不。

副词。

“或师焉,或不焉。

”不:同“否”;吗。

疑问语气词。

“察王以十五城请易寡人之璧可予不?”雠:同“仇”;仇敌,仇人。

“及仇雠已灭,天下已定”从:同“纵”;合纵,联合抗秦。

动词。

“其后秦欲伐齐,齐与楚从亲。

”从:同“纵”;与“横”相对,“合从缔交,相与为一。

”从:同“纵”;与“横相对,“赵使平原君求救,合从于楚。

”当:通“挡”;抵挡。

动词。

“非刘豫州莫可以当操者。

”度:同“渡”;渡过,越过。

动词。

“一夜飞度镜湖月”。

颁:通“班”;“斑”;头发花白。

形容词。

“颁白者不负戴于道路矣。

”偏义复词:偏义复词由两个字组成,只有一个字表示意义,另一个字只作陪衬。

例如:“契阔谈宴,心念旧恩。

”“契阔”中的“契”是投合,“阔”是疏远,在这里是偏义复词,偏用“契”的意义。

“契阔谈宴”就是说两情契合,在一处谈心宴饮。

偏义复词曾经在全国高考题中出现:《孔雀东南飞》中“昼夜勤作息”的“作息”是一个偏义复词,下列句子中加横线的词语属于偏义复词的是(2分)A.为奸利无所忌B.每宴飨费千金C.刺诸县短长D.必条利病反复曾上海高考题中,要求将“盖目眶尽肿,不可开合也”一句译成现代汉语。

难度并不高,但有相当多的考生对偏义复词不甚了解,结果把“开合”这个偏义复词当作两个词处理,闹出了“张不开,闭不上”的笑话。

如果对课文中偏义复词的句子作过一番梳理的话,那结果就完全不一样了。

我把高中阶段文言文中出现的偏义复词整理了一下,希望对同学们有所帮助。

1.先帝创业未半,而中道崩殂。

崩殂:“崩”指皇帝死,“殂”指平民死,偏义在“崩”,“殂”是衬字。

2.沛公则置车骑,脱身独骑偏义在“骑”,“车”是衬字。

3. 备他盗之出入与非常也偏义在“入”,“出”是衬字。

句意为:防备别的强盗进来和意外的变故。

4. 此诚危急存亡之秋也偏义在“亡”,“存”是衬字。

5. 其间衰老者或有代谢偏义在“谢”,“代”是衬字。

6. 我有亲父母,逼迫兼弟兄偏义在“母”,“父”是衬字;偏义在“兄”,“弟”是衬字。

指刘兰芝的兄长。

⒎时一刻不适耳目之观偏义在“目”,“耳”是衬字。

只要注意到“耳目之观”的“观”字就可知道。

另外,“芙蕖”即荷花。

⒏有亲父兄,性行暴如雷偏义在“兄”,“父”是衬字。

⒐便可白公姥,及时相遣归偏义在“姥”,“公”是衬字。

⒑以先国家之急而后私仇也偏义在“国”,“家”是衬字。

⒒冀缓急或可救助偏义在“急”,“缓”是衬字。

⒓世之有饥穰,天之行也偏义在“饥”,“穰”是衬字。

“饥”,灾年;“穰”,丰年。

联系下文禹汤遭受连年水灾旱灾,故“饥穰”当偏指“饥”,⒔但欲求证煞费苦心,不复顾利害偏义在“害”,“利”是衬字。

⒕女子先有誓,老姥岂敢言偏义在“女”,“子”是衬字。

⒖去来江口守空船偏义在“去”,“来”是衬字。

⒗孰与君少长?偏义在“长”,“少”是衬字。

意谓“谁的年龄大”;⒘山下皆石穴罅,不知其浅深偏义在”深(深度)”,”浅”是衬字。

⒙死生,昼夜事也偏义在“死”,“生”是衬字。

⒚奉使往来,无留北者偏义在“往”,“来”是衬字。

指宋朝的使者北往,不指元军的使者南来。

⒛即具以北虚实告东西二阃偏义在“实”,“虚”是衬字。

21. 陟罚臧否,不宜异同偏义在“异”,“同”是衬字。

22. 寻常巷陌,人道寄奴曾住偏义在“巷”,“陌”是衬字。

23. 缘溪行,忘路之远近偏义在“远”,“近”是衬字。

24. 噌hóng如钟鼓不绝偏义在“钟”,“鼓”是衬字。

25. 今以钟罄置水中,虽大风浪不能鸣也偏义在“钟”,“罄”是衬字。

26. 昼夜勤作息,伶俜萦苦辛偏义在“作”,“息”是衬字。

状语“勤”只能修饰“作”不能修饰“息”因而“作息”偏指“作”,“息”无义起陪衬作用。

27. 今有一人,入其园圃,窃其桃李“园圃”在古代有区别,种树曰“园,种菜曰“圃。

现代则泛指种植果树蔬菜的地方。

在本句中,看句后有“窃其桃李”,可知“园圃”在此仅指种树的地方。

28 曾不吝情去留“去”和“留”意思相反,在这里只取“去”的意思。

词类活用:词类活用是指某些实词在特定的语言环境中,临时具有的某种新的语法功能。

而这种语法功能与现代汉语相比具有明显的不同,判断之时要参照现代汉语的一般用法推断。

具体而言包括名词、动词、形容词、数词的活用。

一、名词的活用1、名词作状语名词一般不能直接修饰谓语动词,凡谓语前面的名词如果不能看作主语,则这个名词必然用作状语,名词状语有以下几种情况:(1)表比喻。

名词作状语,名词前面可以加“如”字来解释,含有“象……那样地(似的、一样)”的意思。

例:①天下云集而响应,赢粮而因景从。

(《过秦论》)(云:象云那样汇集;响:象声响那样应和;景:象影子那样随从)② (孤)鸣呼曰。

《陈涉世家》(像狐狸一样)(2)表工具。

这种形式名词前可以加介词“以”字来理解,含有“用”的意思。

例:①厚币委质事楚。

(《屈原列传》)(厚币:用厚币……)翻译:用丰厚的礼物以及委派人质来讨好楚国。

②余自齐安舟.行,适临汝。

(《石钟山记》)舟:修饰限制后边的动词“行”,表示“行”的工具“用船行路”“乘船出发”。

(3)表处所。

这种形式翻译时名词前可以加介词“于”字来理解,含有“在(从、向)哪儿”的意思。

例:①而相如廷斥之。

(《廉颇蔺相如列传》)(廷:在朝廷上)②上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

(《劝学》)(上:向上;下:向下)(4)表示对待人的态度或方式。

这种形式翻译时应为“当作……那样”、“象对待……似的”。

例:①倡优蓄之。

(《报任安书》)(倡优,像对待乐师优伶一样)②皆谦而礼交之。

(《信陵君窃符救赵》)(礼,按照礼节,有礼貌地与他交往)(5)表示动作进行的时间。

时间名词作状语,有三中情况,其一,表示时间的阶段性、经常性,含有“每每”的意思;其二,表示时间的持续性、逐渐性,含有“一天天地”、“一天比一天”的意思;其三,表示追溯过去,含有“往日”、“从前”、“当时”的意思。

例:①日削月割,以趋于亡。

(《六国论》)(日:日日;月:月月)②其后楚日以削(《屈原列传》)(日:一天天地)③时大风雪,旌旗裂,人马冻死者相望。

(时:当时)(6)方位名词用作副词表示动作的趋向。

例:①天门(中)断楚江开。

《望天门山》(从中间)②碧水(东)流至此回。

《望天门山》(向东)名词作状语规律总结:(1)名词出现在动词前;(2)和动词又不是主谓关系。

2、名词作一般动词名词活用为动词有以下几种情况(1)名词+代词,名词后面如果是代词,往往构成动宾关系,那个句词也就活用为动词了,因为名词不能修饰代词。

例:①然得而(腊)之以为饵。

(《捕蛇者说》)(风干)②不能(名)其一处也。

(《口技》)(说出)③ (策)之不以其道。

(《马说》)(鞭打)(2)名词+名词,名词与名词连用,如果不是并列关系或偏正关系,那就要考虑是否主谓关系和动宾关系。

例:①乃丹书帛曰:“陈胜(王)”。

(《陈涉世家》)(当王)②夜(篝)火。

(《陈涉世家》)(用笼子罩住)(3)名词+补语,名词前如果没有动词,而后面又是介宾结构,那么这个名词就活用作动词。

例:①一狼(洞)(于)其中。

《狼》(打洞)(4)副词+名词,名词本来不能前加副词。

如果前边是副词,这个名词也就活用为动词。

例:①神弗(福)也。

《曹刿论战》(赐福)②深入不(毛)。

《出师表》(长草木)(5)能愿动词+名词,能愿动词后边一般有动词,组成能愿合成谓语,如果是名词就活用为动词。

例:假舟楫者,非能(水)也,而绝江河。

《劝学》(游水)(6)所+名词,所字后面一般是动词,如果是名词就活用为动词。

例:乃丹书帛曰:“陈胜王”,置人所(罾)鱼腹中。

《陈涉世家》(用鱼网捕)规律总结:(1)标志:名词出现在副词后;名词出现在能愿动词后;名词出现在“所”字后(2)语法分析:句中无动词;两个名词连用;名词在句中谓语的位置;名词后为代词。

3、名词使动名词用作使动动词,是指这个名词带了宾语,并且使宾语所代表的人或事物变成这个名词所代表的人或事物。

例:①先破秦入咸阳者王之。

(《鸿门宴》)(王:使他为王)②齐威王欲将孙膑.。

(《史记·孙子吴起列传》)(将:使孙膑为将)4、名词意动名词的意动用法,其特点是名词必带宾语,且是主语把宾语看成这个名词的人或事物,可翻译“把……看作”“把……当作”。

例:①吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。

(先:以……为先;后:以……为后)(《廉颇蔺相如列传》②粪土当年万户侯.。

(粪土:把……当作粪土)规律总结:主语对宾语含有“认为(觉得)宾语怎么样”,或者主语把宾语“当做(看成)什么”,即主观上认为宾语所代表的事物具有用如意动的名词所表示的人或事物。

二、动词的活用1、动词用作名词动词的主要作用是充当谓语,但有时也出现在主语或宾语的位置上,表示与这个动词的动作行为有关的人或事,这时它就活用为名词了。

例:①吾射不亦精.乎?(欧阳修《卖油翁》)(精:精湛)②夫大国,难测也,惧有伏.焉。

(《曹列论战》)(伏:伏兵)③殚其地之出.,竭其庐之入.。

(《捕蛇者说》)(出:出产的东西;入:收入的东西)2、动词使动动词和它的宾语不是一般的支配与被支配的关系,而是使宾语所代表的人或事产生这个动词所表示的动作行为。

一般说来,活用作使动的动词,多数是不及物动词。

不及物动词本来不带宾语,用于使动时,后面就带有宾语。

例:①劳其筋骨,饿其体肤。

(《孟子》)②广故数言欲亡,忿恚尉。

(《陈涉世家》)③明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。

(辛弃疾《西江月》)④冻风时作,作则飞沙走砾。

(《满井游记》)及物动词也有活用为使动的,但较少见。

例:①晋侯饮赵盾酒。

(《左传》)②序八州而朝同列,百有余年矣。