25.杜甫诗三首1

- 格式:ppt

- 大小:1.97 MB

- 文档页数:23

杜甫诗三首原文杜甫诗三首原文同学们知道杜甫诗三首是哪三首古诗吗?小编来告诉大家,请看下文吧。

杜甫诗三首原文1.望岳岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

译文泰山呵,你究竟有多么宏伟壮丽?你既挺拔苍翠,又横跨齐鲁两地。

造物者给你,集中了瑰丽和神奇,你高峻的山峰,把南北分成晨夕。

望层层云气升腾,令人胸怀荡涤,看归鸟回旋入山,使人眼眶欲碎。

有朝一日,我总要登上你的绝顶,把周围矮小的群山们,一览无遗!2.石壕吏暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

译文傍晚投宿石壕村,有差役夜里来抓人。

老翁急忙越墙逃走,老妇赶忙走出来查看情况。

差役吼叫得多么凶狠啊!老妇人啼哭得多么凄苦啊!我听到老妇上前说:“我的三个儿子都服役去防守邺城。

一个儿子捎信回来,说二个儿子最近牺牲。

活着的.人苟且活一天算一天,死去的人永远完了!我家里再也没有别的男人了,只有个正在吃奶的孙子。

因为有孙子在,他母亲还没有离去,进进出出都没有一件完整的衣裙。

老妇我虽然年老力衰,请让我跟从你连夜赶回去,赶快到河阳去服役,还能够为部队准备早餐。

” 夜深了,说话的声音消失了,好像听到隐隐约约的哭声。

天亮后,我登程赶路的时候,只能同那一个老汉告别3.春望国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

译文国都已经残破,只有山河尚存,京城春天满目凄凉,到处草木荒深。

感伤时看见花开就想流泪,怅恨别离时听到鸟鸣反而惊心。

战火长时不息一连持续几个月,一封家书就抵得上万两黄金。

愁白了的头发越搔越稀少,简直就梳不成发髻插不住簪。

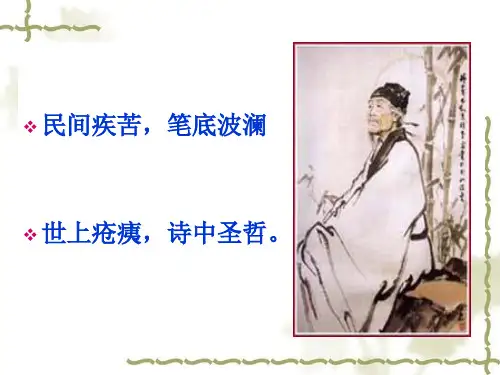

高中杜甫诗三首原文及翻译杜甫,字子美,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。

为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。

杜甫诗三首为秋兴八首其一、登高、咏怀古迹其一。

1杜甫诗三首原文1、秋兴八首(其一)杜甫玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。

2、登高(唐)杜甫风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

3、咏怀古迹五首(其三)杜甫群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。

一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。

画图省识春风面,环佩空归月夜魂。

千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

1杜甫诗三首对照译文秋兴八首(其一)枫树在深秋露水的侵蚀下逐渐凋零、残伤,巫山和巫峡也笼罩在萧瑟阴森的迷雾中。

巫峡里面波浪滔天,空的乌云则像是要压到地面上来似的,天地一片阴沉。

花开花落已两载,看着盛开的花,想到两年未曾回家,就不免伤心落泪。

小船还系在岸边,虽然我不能东归,飘零在外的我,心却长系故园。

又在赶制冬天御寒的衣服了,白帝城上捣制寒衣的砧声一阵紧似一阵。

登高风急天高猿猴啼叫显得十分悲哀,水清沙白的河洲上有鸟儿在盘旋。

无边无际的树木萧萧地飘下落叶,长江滚滚涌来奔腾不息。

悲对秋景感慨万里漂泊常年为客,一生当中疾病缠身今日独上高台。

历尽了艰难苦恨白发长满了双鬓,衰颓满心偏又暂停了浇愁的酒杯。

咏怀古迹(其三)千山万岭好像波涛奔赴荆门,王昭君生长的乡村至今留存。

从紫台一去直通向塞外沙漠,荒郊上独留的青坟对着黄昏。

只依凭画图识别昭君的容颜,月夜里环珮叮当是昭君归魂。

千载琵琶一直弹奏胡地音调,曲中抒发的分明的昭君怨恨。

杜甫诗三首杜甫是唐代著名的诗人,他的诗作广泛地描绘了社会的不公与苦难。

下面是三首杜甫的代表作,分别是《兵车行》、《秋夕》和《登高》。

《兵车行》是杜甫的代表作之一,他以悲天悯人的态度,描绘了当时战乱频繁、百姓生活困苦的场景。

诗中杜甫写道:“牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄。

道旁过者问行人,行人只说是关东。

”全诗以行军车辆的队伍作为开头,表现出军队的威武。

但正当壮丽的军车行进时,哭声直上云霄。

这暗示了百姓的哀嚎声。

他们生活在战乱之中,无法追求幸福和安宁。

这种战争给普通人带来的苦难给杜甫留下了深刻的印象,使他更加同情百姓,愿意为他们发声,歌咏他们的悲哀命运。

《秋夕》是杜甫的一首叙事诗。

诗中杜甫展现了秋日的寂寥和人们的离别之情。

他描绘了秋天的景象,如秋水共长天一色、银汉无声转玉箫等等。

这些描写使读者产生了秋天的肃穆之感。

然后,诗人描述了人们在秋天准备团圆的离别情景。

他写道:“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。

”这种离别之情使人深感伤感和思乡之情。

最后,杜甫用织女补天的传说来表达他对大唐繁荣的期盼和对社会团结的美好愿望。

《登高》是杜甫的一首山水诗,诗人以登高的方式来表达自己的情感。

诗中杜甫将自己的心境与山水景色相结合,揭示了他对政治现实的不满和对理想社会的向往。

他写道:“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

”这些描写使读者产生了凄美的感觉,同时也遗憾表达了诗人对社会现实的失望。

然后,他把目光投向远方,思考政治和社会的迷失。

他写道:“万户捣衣石头缝,穷泉岐路缺蓬翁。

虎跑千里落云霄,巨海冲波仰天风。

”这是对当时社会现实的愤怒呐喊,表达了诗人对社会深层次矛盾的思考。

总的来说,杜甫的诗作多以写实为主,能真实地反映出他所处时代的社会问题。

他的诗意丰富,感情深厚,对社会现实的关注和思考使他的作品充满了独特的魅力。

无论是《兵车行》、《秋夕》还是《登高》,都是他极富感情和才华的优秀作品,值得我们反复咀嚼与欣赏。

《杜甫诗三首》课文简析《杜甫诗三首》课文简析望岳这首五言古诗是杜甫现存诗歌中年代最早的一首,字里行间洋溢着青年杜甫那种蓬勃的朝气。

诗中通过描绘泰山壮丽的景色,抒发了自己的凌云壮志,表现了开阔的胸怀。

题目中“望”字贯穿全篇,也为全篇线索。

全诗没有一个“望”字,但句句写向岳而望。

距离是自远而近,时间是从早到晚,并由望岳而想到将来登岳。

诗一开始就提出“岱宗夫如何”的设问,表现了诗人遥望泰山时的激动、喜悦的心情。

“齐鲁青未了”,诗人用雄奇矫健的笔触,把青翠苍莽、气势磅礴的泰山,形象地展现在读者眼前。

“造化钟神秀,阴阳割昏晓”,这一个“割”字,写出了泰山参天入云的雄伟气势,使静止的山峰充满了生命力。

诗人通过想像和夸张,表现了泰山的高峻和阔大。

“荡胸生曾云,决眦入归鸟”,层层云雾从山峰中涌现,荡涤着诗人的心胸,使人心旷神怡,胸襟开阔;小鸟在泰山上空回旋高飞,寻找归宿。

诗人必须睁大眼眶极目远望,才能把这些景物尽收眼底。

这里用“云”“鸟”烘托出泰山的高峻、陡峭。

“会当凌绝顶”中“凌”字表现了诗人登临泰山顶峰的决心和坚毅豪迈的气概,“一览众山小”写诗人想像登上顶峰后的景象,表现出诗人浩瀚开阔的胸怀和高瞻远瞩的气魄。

这首诗尽管描绘的是泰山的景色,但抒发了诗人奋发向诗篇最后用“白头搔更短,浑欲不胜簪”的感人形象作结,更使人吟味无穷。

诗人因“感时”、“恨别”而频频搔首,使自己满头白发纷纷脱落,几乎连簪子也要插不住了。

而其实此时诗人还只是个四十五岁的中年人,但终因过度的焦虑忧愁,竟然未老先衰到如此地步,从这里读者更可看出诗人的忧国思家之情何等强烈!整首诗紧紧围绕着“春望”两字着笔,前四句触景伤怀,着重写春望之景;后四句忧时伤乱,着重写春望之情。

诗中情景交融,意脉贯通,把时代的悲愤和骨肉的深情,高度凝练地熔铸进艺术形象之中。

全诗沉着蕴藉,真挚自然,忧国思家的主题十分鲜明突出。

石壕吏这是一首叙事诗,它以诗人的行踪为线索,用第一人称,按时间顺序,完整生动地记叙了差吏黑夜捉人的全过程。

八年级语文人教版上册古诗词八年级语文人教版上册古诗词汇总同学们知道八年级上册语文有多少古诗吗?为方便同学们复习理解古诗,店铺为大家带来八年级语文人教版上册古诗词汇总,欢迎阅读。

第25课杜甫诗三首【1】望岳1.本诗的作者是唐代伟大的“诗圣”杜甫。

2.分析本诗所蕴含的思想感情。

通过描写泰山的神奇秀丽,表达诗人对祖国山河的热爱以及青年时期的豪情和远大抱负。

3.这首诗颔联是描写近望泰山所见的景物,请简要分析“钟”“割”字好在何处。

①“钟”是“聚集”意思,大自然将神奇秀丽集中于泰山,运用拟人,将大自然写的有情,生动形象的写出大自然的神奇秀丽,抒发了诗人对祖国河山的热爱。

②“割”是“分开”的意思,写出了泰山将山南北的阳光切断形成两种不同的自然景观,突出了泰山隐天蔽日的奇险,抒发了诗人对祖国河山的热爱。

4.“会当凌绝顶,一览众山小”已成为流传千古的名句,试分析这两句诗表达了诗人怎样的雄心和气概?并品析其中蕴含的人生哲理。

表达了诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、实现自己远大抱负的雄心壮志。

人生哲理:人生如登山,只有不畏艰难险阻,奋力登上“绝顶”,才能享受“一览众山小”的胜利的喜悦。

5.描绘画面“造化钟神秀,阴阳割昏晓”。

大自然将神奇和秀丽集中于泰山,泰山将山南山北的阳光切断,一面明亮,一面昏暗,形成两种不同的自然景观。

【2】春望1.本诗的作者是唐代伟大的“诗圣”杜甫。

2.分析本诗所蕴含的思想感情。

通过写长安城沦陷的破败景象,抒发了诗人感时忧国、恨别思家的情怀。

3.首联“国破山河在,城春草木深”描绘了什么情景?有什么作用?国都沦陷,城池残废,虽山河依旧,可乱草遍地林木苍苍。

这两句诗用春草的茂盛反衬城中的萧条景象,突出了感时忧国、恨别思家的情感。

4.赏析“国破山河在,城春草木深”中“破”“深”二字的表达效果。

“破”是沦陷的意思,山河虽在,但国都已沦陷,“破”字突出战乱危害,以景衬情,突出作者的感时忧国、恨别思家的情感。

“深”是茂盛的意思,写出了长安城春天乱草遍地,树木苍苍的萧条景象,“深”字写出了战乱的危害,以景衬情,突出作者的感时忧国、恨别思家的情感。

杜甫诗三首范文1:杜甫是唐代伟大的诗人,同时也是我个人最喜欢的诗人之一。

他的诗歌风格独特,丰富多彩,具有极高的价值和深厚的思想内涵。

今天我要向大家介绍的就是杜甫的三首著名诗歌。

第一首是《登高》。

这首诗通过描写登高的过程,表达了杜甫内心深处对自由和天地奇观的愿望。

这首诗的重点在于描写,杜甫通过用词细致入微的方式,将登高的过程完美地呈现在我们眼前。

比如,“极天时舒卷,清景不可极”,“蒼崖浮雨过,黄石潜龙起”等,这些描绘不仅生动有力,表达了登高的壮美,而且还彰显出了杜甫对大自然的敬畏之感。

第二首是《春望》。

这首诗是杜甫千古名作之一,描写了他在春天时对世态和时局的感慨和思考。

这首诗的重点是思考,杜甫通过用词准确、情感深沉的方式,用春天作为载体,表达了他对当时国家政治的失望和对人民共同愿望的祈盼。

比如,“欲穷千里目,更上一层楼”,“京华结庐在,烟雨望城春”等,这些感慨和思考展现了杜甫的思想广度和情感高度。

第三首是《赤壁》。

这首诗是杜甫借着写历史典故来描绘自己对壮烈的豪情和快意江湖的向往。

这首诗的重点在于文化背景和历史典故,杜甫通过对于历史典故的解构和再现,化腐朽为神奇,把那段历史通过诗歌的形式再次呈现在眼前。

比如,“羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭”等,这些句子让我们仿佛可以看到那些古人在江边痛饮高歌的情景,感受那份豪迈和不羁。

综上所述,杜甫的三首著名诗歌,不同的主题、不同的情感、不同的用词和技法,但那深沉笃实的思想、文化背景和感性的情感总是贯穿其中,让人肃然起敬。

范文2:杜甫被誉为“诗史之冠”,具有丰富的诗歌素养。

他的诗歌无论从思想深度还是文化底蕴上都具有很高的价值。

今天我将为大家介绍杜甫的三首著名诗歌。

第一首诗是《绝句三首》。

这首诗分别描述了看花、对酒和揽古三个场景时所感受的情感。

第一首中有“锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年”等几句话,表达了杜甫对时光流逝与人生短暂之感。

这首诗重点在于意境,诗人巧妙地通过咏史咏物来表达自己深刻的思想感悟,蕴含着对大自然的敬仰和对人生的感悟。

杜甫诗三首1. 《登高》白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

这是杜甫的《登高》一首,是中国古代文学中的名篇之一。

杜甫以豪放的笔调和深刻的哲理表达了他对人生追求的渴望。

在这首诗中,杜甫运用简练而有力的语言,描绘了壮丽的自然景象。

他用“白日依山尽,黄河入海流”表达了山河壮丽景色的美丽,同时也暗示了自然规律的不可逆转。

他通过描绘自然景色,揭示了人类欲望的宏大和不可抗拒的力量。

而“欲穷千里目,更上一层楼”则表达了杜甫不满足于已有成就的追求。

他通过不断努力和超越,追求更高的境界和更伟大的成就。

这种追求是对人生意义的思考和对人生价值的追求,体现了杜甫坚持不懈的精神和对人生追求的追求。

这首诗以简洁而深邃的词句和饱满的情感表达了诗人对美好生活的渴望和对不断超越的追求。

它既是对自然的赞美,也是对人生哲理的思考和对人生追求的呼唤。

这首诗犹如一幅长卷的画卷,引人入胜,使人深思。

2. 《月夜忆舍弟》戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

这是杜甫的《月夜忆舍弟》一首。

这首诗以深情的笔调讲述了杜甫的思乡之情和兄弟之情。

“戍鼓断人行,边秋一雁声”是从军士兵离开家乡时的镜头,它表达了离别时的悲伤和无奈。

军士听到边地戍鼓声、雁声,不禁思念家乡,这种情感在边地相对封闭的环境下愈发强烈。

“露从今夜白,月是故乡明”则表达了杜甫对故乡的美好回忆。

他在月夜中,看到白露的出现,仿佛看到了故乡的明亮。

这个月光下的景象使诗人更加思念故乡,对兄弟之情更加深厚。

这首诗通过对思乡之情和兄弟之情的抒发,表达了杜甫对家乡的深情和对兄弟之间纯真情感的怀念。

这种怀念和情感在杜甫的诗歌中经常出现,给人以温暖和感动。

3. 《春望》国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

这是杜甫的《春望》一首。

这首诗以悲壮的笔调写出了大唐王朝衰落的景象和诗人对时局变迁的感慨之情。

“国破山河在,城春草木深”表达了杜甫对国家动荡和城市颓败景象的描述。

国家已经破败,但山河依旧存在;城市已经衰落,但春天的景象依然繁茂。

杜甫诗课文原文杜甫诗三首课文原文在现实生活或工作学习中,大家都收藏过自己喜欢的古诗吧,古诗是中文独有的一种文体,有特殊的格式及韵律。

那什么样的古诗才是大家都称赞的呢?以下是小编精心整理的杜甫诗三首课文原文,希望对大家有所帮助。

杜甫诗课文原文篇1望岳(唐)杜甫岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

春望(唐)杜甫国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

石壕吏暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦!听妇前致辞:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣。

室中更无人,唯有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归。

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

杜甫诗课文原文篇2发阆中唐代杜甫前有毒蛇后猛虎,溪行尽日无村坞。

江风萧萧云拂地,山木惨惨天欲雨。

女病妻忧归意速,秋花锦石谁复数?别家三月一得书,避地何时免愁苦?译文沿途各地荒无人烟,还有毒蛇猛兽出没,坐了一整天的船也没有看到一个村庄。

江上寒风呼啸,地面弥漫着云雾,山中林木衰残,天上笼罩着阴霾,倍感荒凉。

女儿病了,妻子很忧虑,就想快点到家,溪上的秋花锦石哪里还有精神去欣赏?为逃难而流落异地,离家几个月才收到一封家书,什么时候才不用愁苦与悲伤?注释“前有”二句写人烟稀少,坐了一整天的船也碰不到一个村庄。

刘向《新序》:“前有大蛇如堤。

”“江风”二句写溪行之景。

云拂地,写云随风掠地而过,正是将雨之象。

意不在景物,故曰“谁复数”。

锦石,水底有花纹的小石。

庾肩吾诗:“锦石镇浮桥。

”杜甫诗:“碧萝长似带,锦石小如钱。

”(《秋日夔府咏怀》)亦见水之清澈。

避地,为避难而流寓异地。

杜甫自公元七五九年由华州避地秦州后,转徙至此时,已近五年,故有“何时”之叹。

杜甫诗课文原文篇3客至唐代杜甫舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。

杜甫诗三首包含杜甫的三首经典古诗,分别为:《望岳》、《春望》、《石壕吏》杜甫诗三首详细内容如下:第一首:《望岳》作者是唐代文学家杜甫。

其全文诗词如下:岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

【前言】《望岳》是唐代诗人杜甫的作品。

第一首通过描绘泰山雄伟磅礴的景象,热情赞美了泰山高大巍峨的气势和神奇秀丽的景色,流露出了对祖国山河的热爱之情,表达了诗人不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概,以及卓然独立、兼济天下的豪情壮志,体现了中华民族自强不息的仙字精神。

第二首咏华山之作,流露出官场失意之情。

第三首咏衡山,流露作者爱国忠君之情。

【注释】岱宗:泰山亦名岱山或岱岳,五岳之首,在今山东省泰安市城北。

古代以泰山为五岳之首,诸山所宗,故又称“岱宗”。

历代帝王凡举行封禅大典,皆在此山,这里指对泰山的尊称。

夫:读“fú”。

句首发语词,无实在意义,语气词,强调疑问语气。

如何:怎么样。

齐、鲁:古代齐鲁两国以泰山为界,齐国在泰山北,鲁国在泰山南。

原是春秋战国时代的两个国名,在今山东境内,后用齐鲁代指山东地区。

青未了:指郁郁苍苍的山色无边无际,浩茫浑涵,难以尽言。

青:指苍翠、翠绿的美好山色。

未了:不尽,不断。

造化:大自然。

钟:聚集。

神秀:天地之灵气,神奇秀美。

阴阳:阴指山的北面,阳指山的南面。

这里指泰山的南北。

割:分。

夸张的说法。

此句是说泰山很高,在同一时间,山南山北判若早晨和晚上。

昏晓:黄昏和早晨。

极言泰山之高,山南山北因之判若清晓与黄昏,明暗迥然不同。

荡胸:心胸摇荡。

曾:同“层”,重叠。

决眦(zì):眦:眼角。

眼角(几乎)要裂开。

这是由于极力张大眼睛远望归鸟入山所致。

决:裂开。

入:收入眼底,即看到。

会当:终当,定要。

凌:登上。

凌绝顶,即登上最高峰。

小:形容词的意动用法,意思为“以……为小,认为……小”。

【译文】五岳之首泰山的景象怎么样?在齐鲁大地上,那青翠的山色没有尽头。

25《杜甫诗三首》赏析一望岳这首诗是杜甫的早期作品。

唐玄宗开元二十四年(736),年轻的诗人离开了长安,到兖州(今属山东省)去省亲──其父杜闲当时任兖州司马。

此后大约三四年内,他一直在山东、河北一带漫游,结交了不少朋友。

这首诗就是这期间写的。

诗中热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,也透露了诗人早年的远大抱负,历来被誉为歌咏泰山的名篇。

全诗可分两大层,都是切着“望”字写的。

前两联为第一层,着力写泰山的整体形象。

“岱宗夫如何?齐鲁青未了”写远望所见。

“造化钟神秀,阴阳割昏晓”,这是近望所见。

后两联为第二层,也写了泰山景物,但着力表现的是诗人的感受。

“荡胸生曾云,决眦入归鸟”,写的是实景,细望所见。

“会当凌绝顶,一览众山小。

”这是化用孔子的名言:“登泰山而小天下”。

但用在这里有深刻的含义:它不止是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言。

这首诗虽是八句四联,中间两联又都是对偶二春望天宝十四载(755)十一月,诗人赴奉先(今陕西蒲城)探家,未几,安禄山发动叛乱。

次年五月,贼破潼关,诗人被迫北上避难,安家于州(今陕西富县)。

七月,肃宗即位于灵武(今属宁夏),诗人闻讯后前往投奔,不料中途为贼兵所俘,被押至长安;因他官卑职小,未被囚禁。

第二年四月,他乘隙逃离长安,历尽千辛万苦,终于到达了当时朝廷的所在地──凤翔县。

这首诗是诗人逃离长安前一个月写的,它集中地表达了诗人忧国伤时、念家悲己的感情,感人至深。

“国破山河在,城春草木深。

”这是写望中所见:国都在沦陷后已经变得残破不堪,然而山河依旧是原来那个样子;春天降临到长安城,然而眼前却是乱草丛生。

如此强烈的反差怎能不使人怵目惊心呢!这一联虽是写景,却也痛切地传达了诗人忧国伤时的感情。

“感时花溅泪,恨别鸟惊心。

”此联向来有两种解释:一种是以诗人为“感”“恨”的主体。

另一种以花、鸟为“感”“恨”的主体。

这两种解释实质上并无区别,都表达了感时伤世的感情。