部编人教版七年级历史上册魏晋南北朝科技与

- 格式:pptx

- 大小:2.23 MB

- 文档页数:25

部编版七年级历史(上)《第20课魏晋南北朝的科技与文化》说课稿一. 教材分析部编版七年级历史(上)《第20课魏晋南北朝的科技与文化》这一课,主要介绍了魏晋南北朝时期的科技与文化发展。

教材从农业、手工业、科学技术、思想文化等多个方面,展示了这一时期我国科技文化的繁荣与发展。

通过学习,学生可以了解魏晋南北朝时期我国科技文化的特点及其对后世的影响。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于历史上的重要时期和人物有一定的了解。

但魏晋南北朝这一时期的历史知识较为复杂,涉及到的科技和文化成果较多,学生可能难以全面掌握。

因此,在教学过程中,需要注重引导学生理清历史脉络,把握重点知识。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解魏晋南北朝时期的科技与文化发展,掌握这一时期的主要科技成就和文化特点。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,培养学生分析问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对我国科技文化的自豪感,增强民族自信心。

四. 说教学重难点1.教学重点:魏晋南北朝时期的科技与文化成就。

2.教学难点:理解魏晋南北朝时期科技与文化的特点及其对后世的影响。

五.说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动、案例分析、小组讨论等教学方法,引导学生主动探究、积极思考。

2.教学手段:运用多媒体课件、历史图片、地图等教学辅助材料,帮助学生形象直观地理解教学内容。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示魏晋南北朝时期的壁画、文物等图片,引发学生对这一时期科技与文化的兴趣。

2.自主学习:让学生自主阅读教材,了解魏晋南北朝时期的科技与文化发展。

3.合作探讨:分组讨论教材中的重点问题,如魏晋南北朝时期的农业、手工业、科学技术等,引导学生深入理解。

4.成果展示:各小组向全班展示讨论成果,互相交流、学习。

5.教师讲解:针对学生的讨论成果,进行点评和补充讲解,突出教学重点。

6.案例分析:选取具有代表性的魏晋南北朝科技文化成果,进行深入分析,如指南针、火药等。

人教部编版七年级历史上册:第20课《魏晋南北朝的科技与文化》教学设计1一. 教材分析本课为部编版七年级历史上册第20课《魏晋南北朝的科技与文化》,主要介绍了魏晋南北朝时期的科技与文化发展。

本课内容分为两部分,第一部分为科技,包括农学、医学、数学等方面的进步;第二部分为文化,包括文学、艺术、宗教等方面的成就。

通过本课的学习,学生可以了解魏晋南北朝时期科技与文化的特点及其对后世的影响。

二. 学情分析七年级学生已经具备一定的历史知识基础,但对于魏晋南北朝时期的科技与文化发展可能较为陌生。

学生在学习过程中需要结合已有知识,理解并掌握本课内容。

同时,学生对于古代科技与文化成就的兴趣较高,有利于激发学习积极性。

三. 教学目标1.知识与技能:了解魏晋南北朝时期的科技与文化发展,掌握相关的历史知识。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对我国古代科技与文化成就的自豪感,增强民族自信心。

四. 教学重难点1.教学重点:魏晋南北朝时期的科技与文化成就。

2.教学难点:农学、医学、数学等方面的进步及其意义。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、视频等素材,营造生动的学习氛围,激发学生学习兴趣。

2.问题驱动法:设置问题引导学生思考,激发学生探究欲望,提高分析问题和解决问题的能力。

3.合作学习法:分组讨论,培养学生的团队协作精神,提高沟通能力。

六. 教学准备1.教材:部编版七年级历史上册。

2.课件:根据教学内容制作的课件。

3.素材:相关的历史图片、视频等。

4.学具:笔记本、笔等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用图片、视频等素材,引导学生回顾已学过的历史知识,为新课的学习营造氛围。

2.呈现(10分钟)介绍魏晋南北朝时期的科技与文化发展,分别从农学、医学、数学、文学、艺术、宗教等方面进行阐述。

3.操练(10分钟)针对农学、医学、数学等方面的进步,设置问题引导学生思考,激发学生探究欲望。

部编版七年历史上册第20课《魏晋南北朝的科技与文化》教学设计一. 教材分析本课《魏晋南北朝的科技与文化》是部编版七年历史上册的第20课。

本课主要内容有:魏晋南北朝时期的科技与文化发展概述;魏晋南北朝时期的重大科技成就与文化成就。

通过本课的学习,使学生了解魏晋南北朝时期的科技与文化发展状况,认识这一时期科技与文化的特点及其对后世的影响。

二. 学情分析学生在之前的学习中已经了解了我国历史的一些基本知识,对于魏晋南北朝时期有一定的认识。

但学生对于魏晋南北朝时期的科技与文化发展了解不多,需要通过本课的学习来进一步拓展知识。

三. 教学目标1.知识与技能:了解魏晋南北朝时期的科技与文化发展状况,认识这一时期科技与文化的特点及其对后世的影响。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究等方式,提高学生分析问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱科学、弘扬中华文化的情感。

四. 教学重难点1.教学重点:魏晋南北朝时期的科技与文化发展状况。

2.教学难点:魏晋南北朝时期科技与文化发展的特点及其对后世的影响。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、视频等资料,创设情境,激发学生学习兴趣。

2.自主学习法:引导学生自主学习,提高学生分析问题、解决问题的能力。

3.合作探究法:学生进行合作探究,培养学生的团队协作精神。

六. 教学准备1.教师准备:对本课内容进行深入研究,了解相关的历史背景和科技知识。

2.学生准备:预习本课内容,了解魏晋南北朝时期的基本情况。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示魏晋南北朝时期的图片和视频资料,引导学生关注这一时期的历史背景,激发学生学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师简要介绍魏晋南北朝时期的科技与文化发展状况,为学生接下来的学习打下基础。

3.操练(15分钟)学生自主学习教材内容,了解魏晋南北朝时期的科技与文化成就。

教师在此过程中提供必要的指导。

4.巩固(10分钟)教师学生进行小组讨论,分享彼此的学习心得,加深对魏晋南北朝时期科技与文化的理解。

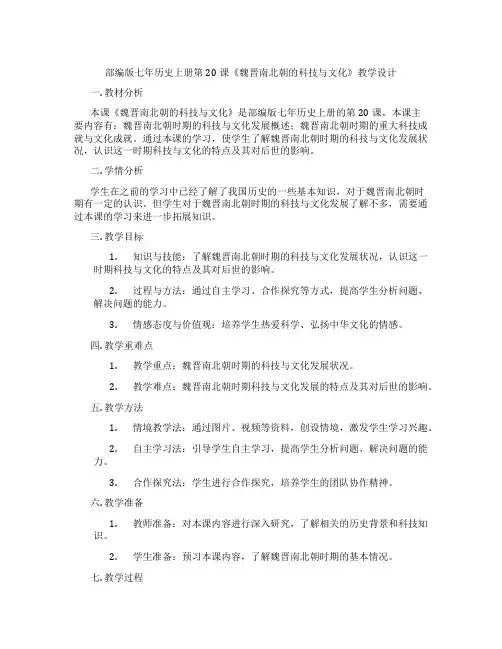

第二十课魏晋南北朝的科技与文化【知识点归纳】※三国两晋南北朝时期科技文化发展的原因(1)三国两晋南北朝时期,由于各族人民的大交融,民族之间的交往、交流丰富了中华民族文化的内容。

(2)方经济的发展、江南地区的开发,为三国两晋南北朝时期文化的发展奠定了经济基础。

(3)佛教的传入,对中国建筑、绘画、文学等领域的发展产生了深远影响。

吸收异域文化的成果,是三国两晋南北朝时期文化发展的重要因素。

(4)三国两晋南北朝时期的文化继承了秦汉时期的文化成就,又进行了改革、创新,这成为三国两晋南北朝时期文化发展的前提。

【教材问题解答】想一想:为什么贾思勰强调农业生产要顺应天时地利?(教材P97 “材料研读”)在农业生中,人们必须在遵循自然规律的前提下发挥主观能动性,因地制宜地进行农业生产活动,只有根据天时和土壤条件进行生产,才能获得好收成。

1、东晋诗人谢灵运在其作品《山居赋》中提到了麻、粟、豆等农作物,以及梨、枣、杏树等果树。

这些原来都是种植在北方的,而这时也在南方种植了。

想一想:北方的农林品种为什么会出现在南方?这反映出了什么?(教材P102“课后活动”)东晋时期北民南迁,给南方带去了大量的劳动力、先进的生产工具和生产技术以及农作物品种。

这反映出政权分立,民族交融。

2、中国在1986年发行了祖冲之纪念银币,请你试着为这枚纪念币中的人物写一个简要的介绍。

(教材P102“课后活动”)祖冲之是南北朝的一位杰出科学家,他在数学、天文历法、机械制造方面均有重要成就。

他与其子合著《缀术》,制定出当时最先进的历法《大明历》。

他最突出的成就是把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年。

他认真学习、刻苦钻研、反复实践的精神,非常值得我们青少年学习。

七年级历史上册《魏晋南北朝的科技与文化》教案9篇七年级历史上册《魏晋南北朝的科技与文化》教案 (1)一、教材分析本课是部编本《义务教育教科书•中国历史(七年级上册)》第一单元《史前时期:中国境内人类的活动》第1课,主要学习三部分内容:第一部分是我国境内的早期人类,第二部分是北京人的发现,第三部分是北京人的特征。

第一部分内容与第二、三部分内容是包含关系,因为我国境内的早期人类包括了北京人;第二、三部分是递进关系,先介绍北京人是怎样被发现的,再根据出土的北京人遗址化石推测北京人的特征,最后总结发现北京人的意义。

通过考古发掘,我国目前已发现旧石器时代古人类遗迹三四百处,遍布全国20多个省市,主要分布在黄河、长江流域。

事实证明,我国是世界上发现古人类遗址最多的国家之一,也是人类的发源地之一。

其中,我国境内已确认的最早的古人类是元谋人,与现代人最为相近的是山顶洞人,最著名的早期人类遗址是北京人遗址。

北京人遗址内容丰富,大量的遗骨、石器和用火遗迹,证明远古确有直立人存在,为“从猿到人”的伟大学说提供了有力证据。

二、学情分析本课的学习对象是刚刚进入初中的新生,他们对历史有着浓厚的兴趣和强烈的好奇心,但对历史的认识还停留在感性阶段,对历史知识、历史概念缺乏系统的了解和深刻的理解。

所以在教学过程中,老师要做好多方面的引导,多采用形象直观的材料、深入浅出的语言、灵活多样的方法,调动学生的学习兴趣,引导学生逐渐养成良好的学习习惯,培养学生的历史思维能力。

三、教学目标1.识记元谋人和北京人生活的时代和地点,把握北京人的特征,了解元谋人和北京人所用工具的基本特征以及他们获取生活资料的主要方式,了解化石是研究人类起源的主要证据,理解火的使用在人类进化过程中的重大意义。

2.识读《中国原始人类主要遗址分布图》等,掌握识图的基本方法,培养从图片中提取有效历史信息的能力;通过对比大猩猩、北京人和现代人头骨的变化,培养观察能力;通过比较、分析山顶洞人与北京人的生活,培养独立思考和对比分析问题的能力。

人教部编版七年级历史上册第20课《魏晋南北朝的科技与文化》教学设计一. 教材分析部编版七年级历史上册第20课《魏晋南北朝的科技与文化》教材,主要介绍了魏晋南北朝时期的科技与文化发展。

本节课的内容包括:1. 魏晋南北朝时期的农业、手工业和商业发展;2. 科学技术的进步,如农学、医学、数学等方面的成就;3. 文化艺术的繁荣,包括文学、书法、绘画等领域的进展。

教材通过生动的图片、图表和文字,展现了魏晋南北朝时期科技与文化的风貌,让学生感受那个时代的魅力。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于古代科技与文化有一定的了解。

但他们对魏晋南北朝时期的历史了解相对较少,需要通过本节课的学习,进一步拓展知识面。

学生在这个年龄段好奇心强,喜欢探究新事物,对于生动有趣的历史故事和图片感兴趣。

因此,在教学过程中,教师应注重激发学生的学习兴趣,引导他们主动探究魏晋南北朝时期的科技与文化。

三. 教学目标1.知识与技能:了解魏晋南北朝时期的农业、手工业、商业发展情况,掌握这一时期的科技成就和文化艺术特点。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,分析魏晋南北朝时期科技与文化的特点,提高历史思维能力。

3.情感态度与价值观:认识魏晋南北朝时期科技与文化的辉煌,增强民族自豪感,树立正确的历史观。

四. 教学重难点1.教学重点:魏晋南北朝时期的农业、手工业、商业发展情况,科技成就和文化艺术特点。

2.教学难点:科学技术的进步和文化艺术的繁荣背后的原因,以及对于那个时代的理解。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、图表、故事等,营造生动的历史情境,激发学生的学习兴趣。

2.自主学习法:引导学生自主阅读教材,培养学生独立思考和自主学习的能力。

3.合作探讨法:学生分组讨论,共同分析魏晋南北朝时期科技与文化的特点。

4.案例分析法:选取具有代表性的科技成就和文化艺术作品,进行深入剖析。

六. 教学准备1.教材:部编版七年级历史上册。