孔子与老子

- 格式:ppt

- 大小:240.50 KB

- 文档页数:18

孔子问道典故一、孔子问道于老子1. 背景- 孔子生活在春秋时期,当时礼崩乐坏,孔子一心想要恢复周礼,以礼治国,推行自己的仁政思想。

老子是道家学派的创始人,当时已经是一位学识渊博、思想深邃的智者,居住在周都洛阳。

2. 经过- 孔子听闻老子的大名,率领弟子从鲁国前往周都洛阳问礼于老子。

当孔子见到老子时,老子已是一位白发苍苍的老者。

孔子毕恭毕敬地向老子请教关于礼的问题。

- 老子并没有直接回答孔子关于礼的繁文缛节,而是从更高的哲学层面给予启示。

老子认为,“子所言者,其人与骨皆已朽矣,独其言在耳。

且君子得其时则驾,不得其时则蓬累而行。

”意思是说孔子所尊崇的那些古代礼仪制定者,人都已经死了,只有他们的言论留存。

君子如果遇到好时机就出来做事,没有好时机就像蓬草一样随风漂泊。

- 老子还向孔子讲述了水的特性,以水喻道,“上善若水。

水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。

”暗示孔子应该像水一样,具有包容、不争的品德,不要过于执着于外在的礼仪形式,要看到事物的本质。

- 孔子听后深受启发。

他回去后对弟子们说:“鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽,吾知其能走。

走者可以为罔,游者可以为纶,飞者可以为矰。

至于龙,吾不能知,其乘风云而上天。

吾今日见老子,其犹龙邪!”表达了对老子高深莫测思想的钦佩之情。

3. 意义- 对孔子思想的影响:这一问道经历促使孔子在思考儒家思想时更加深入和全面。

孔子虽然仍然坚持自己的儒家理念,但在一定程度上吸收了老子思想中的辩证思维和对自然、人性的深刻理解。

例如,孔子在后期更加注重“中庸”之道,这其中也有老子思想中平衡、适度观念的影子。

- 对中国文化发展的意义:孔子问道于老子是中国文化史上儒道两家思想交流的开端。

这一事件象征着儒家积极入世、重视社会伦理规范与道家出世、崇尚自然无为思想的碰撞与融合。

这种交流与融合对后世中国文化的多元性发展产生了深远的影响,后世的学者们常常在儒道思想之间寻找平衡,许多文人墨客在儒家的济世情怀和道家的逍遥境界之间游走,丰富了中国文化的内涵。

孔子与老子的关系是什么老子,是中国古代非常著名的思想家。

孔子也是古代著名的思想家,那么孔子与老子有什么关系?下面是店铺为你搜集孔子与老子的关系,希望对你有帮助!孔子与老子的关系孔子和老子都是非常著名的思想家,孔子和老子两人分别是儒家和道家的创始人。

据传,孔子曾经拜师于老子,在老子门下学习知识。

同时,历史上还有孔子问礼于老子的轶事典故也极为有名。

春秋时期,孔子曾经不远千里前往东周向老子问礼。

老子对孔子的到来感到非常高兴,并且与孔子两人秉烛夜谈一整夜。

在此次问礼中,孔子主要询问了关于丧礼方面的问题,得到了老子详细的解答。

孔子问老子在什么样的情况下要清楚宗庙的神主,老子回答在君王或着诸侯过世的时候需要请神主,这是礼制规定。

孔子又问小孩子死后可以用寿衣和棺材么,老子答小孩子死后不能葬在祖坟内,也不能使用棺材。

孔子还问在打仗期间如果父母逝世那要怎么办,是继续战事还是停战守孝,老子答按照礼制规定,子女在父母死后是一定要服丧守孝的,期间还不能进行战事。

这次问礼中,孔子收获匪浅。

老子不仅解答了孔子关于礼那方面的问题,还带着孔子拜访了善于乐器的苌弘与观看了祭神的典礼,这些经历同样使孔子收获不浅。

在孔子满意而归,想老子辞行时,老子还送了一段忠言给他,劝告孔子戒掉过于热衷宣扬自己优秀之处的毛病,不要太过贪图功名这些东西。

真正聪慧的人会善于隐藏自己的学识渊博,而不是大肆向别人宣扬自己有多么聪明,有多么优秀。

孔子与老子的典故孔子和老子都是非常著名的思想家,孔子和老子两人分别是儒家和道家的创始人。

据传,孔子曾经拜师于老子,在老子门下学习知识。

同时,历史上还有孔子问礼于老子的轶事典故也极为有名。

春秋时期,孔子曾经不远千里前往东周向老子问礼。

老子对孔子的到来感到非常高兴,并且与孔子两人秉烛夜谈一整夜。

在此次问礼中,孔子主要询问了关于丧礼方面的问题,得到了老子详细的解答。

孔子问老子在什么样的情况下要清楚宗庙的神主,老子回答在君王或着诸侯过世的时候需要请神主,这是礼制规定。

老子和孔子的四段对话原文孔子曾拜见老子,问了几个问题,孔子十分佩服。

回到鲁国,众弟子问道:“先生拜访老子,可得见乎?”孔子道:“见之!”弟子问:“老子何样?”孔子道:“鸟,我知它能飞;鱼,吾知它能游;兽,我知它能走。

走者可用网缚之,游者可用钩钓之,飞者可用箭取之,至于龙,吾不知其何以?龙乘风云而上九天也!吾所见老子也,其犹龙乎?学识渊深而莫测,志趣高邈而难知;如蛇之随时屈伸,如龙之应时变化。

老聃,真吾师也!”第一段对话老子送别孔子,赠言道:“吾闻之,富贵者送人以财,仁义者送人以言。

吾不富不贵,无财以送汝,愿以数言相送。

当今之世,聪明而深察者,其所以遇难而几至于死,在于好讥人之非也;善辩而通达者,其所以招祸而屡至于身,在于好扬人之恶也。

为人之子,勿以己为高;为人之臣,勿以己为上,望汝切记。

”孔子顿首道:“弟子一定谨记在心!”解释:聪明的人容易死,是因为喜欢讥讽别人的过失。

喜欢辩论还很厉害的人容易招祸,因为他们喜欢说别人的错误。

如果是别人的晚辈,就不要把自己态度放高;如果是别人的下属,就不要显摆自己的高明。

感悟:月明星稀,月亮明亮的时候,星星就很稀疏。

一个人太有才华的时候,就容易显得别人黯淡无光。

每个人都爱面子,太聪明的人容易损伤别人的面子。

苏轼遭难,苏辙说:苏轼何罪,独以名太高。

不显山,不露水,默默把事情做好,才是避祸保身之道。

第二段对话行至黄河之滨,见河水滔滔,浊浪翻滚。

孔丘叹曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜!黄河之水奔腾不息,人之年华流逝不止,河水不知何处去,人生不知何处归?”老子道:“人生天地之间,乃与天地一体也。

天地,自然之物也;人生,亦自然之物;人有幼、少、壮、老之变化,犹如天地有春、夏、秋、冬之交替,有何悲乎?生于自然,死于自然,任其自然,则本性不乱;不任自然,奔忙于仁义之间,则本性羁绊。

功名存于心,则焦虑之情生;利欲留于心,则烦恼之情增。

”孔丘解释道:“吾乃忧大道不行,仁义不施,战乱不止,国乱不治也,故有人生短暂,不能有功于世、不能有为于民之感叹矣”老子道:“天地无人推而自行,日月无人燃而自明,星辰无人列而自序,禽兽无人造而自生,此乃自然为之也,何劳人为乎?人之所以生、所以无、所以荣、所以辱,皆有自然之理、自然之道也。

老子与孔子

老子和孔子分别是道家和儒家的创始人。

孔子曾经问礼于老子,把老子比作龙一样的高深和难以琢磨,认为自己不如他。

孔子的学问渊源于老子。

确切地说,孔子所研究的只是老子提出的理论里的分支,孔子引而申之,自成一家。

孔子终身致力于研究和探索的是“仁义礼”,而老子提出:“失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。

”孔子的“仁义礼”在老子的理论里排在道与德的后面,是老子理论总纲中所涵盖的内容。

老子5000多字的《道德经》是纲领性文献(道教),孔子从中选些内容加以研究并发展成为儒教。

孔子的弟子问他:“先生拜访老子,可得见乎?”孔子说道:“见之!”弟子问道:“老子何样?”孔子道:“鸟,我知它能飞;鱼,吾知它能游;兽,我知它能走。

走者可用网缚之,游者可用钩钓之,飞者可用箭取之,至于龙,吾不知其何以?龙乘风云而上九天也!吾所见老子也,其犹龙乎?学识渊深而莫测,志趣高妙而难知;如蛇之随时屈伸,如龙之应时变化。

老聃,真吾师也!”。

孔子与老子的故事介绍孔子与老子既是朋友,又是师生关系,关于孔子与老子的故事有很多。

下面是为你收集整理的孔子与老子的故事,希望对你有帮助!有一次孔子带着众弟子走到东周时去拜访老子,老子喜欢清静,面对一群“远来之客”,有点不知所措,但他没有怠慢,立即走出门外,向这群人问道:“各位,有何事指教?”站在首列的孔子见到门前的老者清雅脱俗,知道这个老者就是老子,于是上前恭敬地请求赐教。

老子最烦繁文缛节,所以对孔子笑了一声,答道:“先生说重了,我没有什么可以教导您的。

不过您如果是不嫌在下舍里简陋,倒是可以闲聊切磋一番,以消遣时日。

”孔子一贯是比较拘谨的,看到老子的洒脱,他非常向往,不过依旧还是按捺住了心底的想法,以礼行事。

虽然老子的态度非常谦和,但孔子仍然是依照着礼仪行事,点点举动都不敢逾矩,所以显得十分拘束。

两人在屋中谈了一阵,老子便觉得孔子太过严肃,十分无味,于是就对孔子问道:“您千里而来,想要向我讨教所谓的‘礼’,是吧?那么我请问您,您所说的‘礼’,是根据什么而说的呢?”孔子一愣,随即回答:“大抵是先圣周公‘制礼作乐’而来。

”之后二人聊了一些看法,老子对于孔子的古板实在是不敢苟同,两个人的谈话也颇为尴尬,后面也就没有再继续聊下去。

孔子问礼于老子的故事历史上记载的“孔子问礼于老子”的事件很多,这也许并不是两个伟人之间的对话了,而是两种思想的对话,碰撞,交锋。

也有一说,说孔子问礼于老子,其实是向老子讨教,孔子师承老子,才要多次与老子问答。

据史记载,孔子第一次问礼的时间是鲁昭公七年,地点在巷党。

当时老子已经离开周国,游历各国。

老子子到了鲁国,为友人操办丧事,因为日食而停止送葬的队伍,孔子认为不妥,而老子认为送死者上路,该趁着天明。

孔子第二次问礼是在公元前526年。

鲁昭公十二年老子官复原职,孔子的学识也大有长进,但是孔子认为自己的学识仍不够丰富,因此决定向老子学习周礼。

《老子和孔子的相会》翻译及感悟老子和孔子的相会”一文。

读后感到文章哲理,非常非常有深度,肯定会对已认可自己是造物主和打算认定自己就是造主的同学有指导意义,如不分享给更多的同学好友觉得有点可惜,但原文是文言文,我知道我们同学当中懂古文的不是很多,我对古文也不精通,只是一知半解,为了让更多的有缘人能从该文的精彩片段受益和自己深入体悟道的精髓的需要,我试着以意译的方式进行翻译,并穿插一点自己的认知评论,抛砖引玉仅供参考,不当之处还望同学好友指教。

原文:孔丘向老子辞行。

老聃送至馆舍之外,赠言道:“吾闻之,富贵者送人以财,仁义者送人以言。

吾不富不贵,无财以送汝;愿以数言相送。

当今之世,聪明而深察者,其所以遇难而几至於死,在於好讥人之非也;善辩而通达者,其所以招祸而屡至於身,在於好扬人之恶也。

为人之子,勿以己为高;为人之臣,勿以己为上,望汝切记。

”孔丘顿首道:“弟子一定谨记在心!译文:孔子向老子告别。

老子送孔子到大门之外,说:“我听说,有钱有地位的人,临别时送给人钱财,慈爱智慧之人送给人话语。

我即不尊贵也不富裕,没有钱物相赠,只有几句话相送。

在当今的世界上,聪明而明事理的人,他们所遇到的灾难几乎使之丧失生命,原因是好讥笑别人的短处;而辩无碍得道的人,同样也会多次遭到不幸,原因在于弘扬真理,敢讲真话实话。

而既明事理而又聪明的人,不要自认为了不起;身为大臣的不要表现出比皇帝还高明,希望你一定要记住。

”孔子点头说:“弟子一定会牢记在心里!”评注:得道宏法的明师,命如悬丝,耶稣弘扬真理,三年即被钉于十字架上,释迦牟尼也几次被人加害,我们师父刚出道时讲真理实话实说,也被非议和诽谤。

原文:与世无争,则天下无人能与之争,此乃效法水德也。

水几於道:道无所不在,水无所不利,避高趋下,未尝有所逆,善处地也;空处湛静,深不可测。

善为渊也;损而不竭,施不求报,善为仁也;圜必旋,方必折,塞必止,决必流,善守信也;洗涤群秽,平准高下,善治物也;以载则浮,以鉴则清,以攻则坚强莫能敌,善用能也;不舍昼夜,盈科后进,善待时也。

孔子见老子的典故

孔子曾经去拜访老子,希望能够向他请教一些问题。

在见到老子后,孔子问他:“我听说你很懂道理,我想问问你,什么是道?”老子回答说:“道是无形的,无声的,无用的,无敌的。

”孔子听了后感到很困惑,觉得老子的回答太抽象了,不够具体。

于是孔子问老子:“既然道是无形的、无声的、无用的,那么它有什么用处呢?”老子回答说:“道虽然看起来没有用处,但却是万物的根源。

它像是一条河流,没有起点也没有终点,却能够滋润大地,让万物生长。

正因为道没有形状,所以可以包容万物,不会被任何事物所限制。

”

孔子听了老子的回答后,深深地感受到道的神奇之处。

他认为,只有通过不断地追求道,才能够真正地理解世界、掌握人生的真谛。

从此以后,孔子更加努力地学习和思考,成为了一位受人尊敬的思想家和教育家。

- 1 -。

孔子与老子的故事介绍孔子与老子既是朋友,又是师生关系,关于孔子与老子的故事有很多。

下面是为你收集整理的孔子与老子的故事,希望对你有帮助!有一次孔子带着众弟子走到东周时去拜访老子,老子喜欢清静,面对一群“远来之客”,有点不知所措,但他没有怠慢,立即走出门外,向这群人问道:“各位,有何事指教?”站在首列的孔子见到门前的老者清雅脱俗,知道这个老者就是老子,于是上前恭敬地请求赐教。

老子最烦繁文缛节,所以对孔子笑了一声,答道:“先生说重了,我没有什么可以教导您的。

不过您如果是不嫌在下舍里简陋,倒是可以闲聊切磋一番,以消遣时日。

”孔子一贯是比较拘谨的,看到老子的洒脱,他非常向往,不过依旧还是按捺住了心底的想法,以礼行事。

虽然老子的态度非常谦和,但孔子仍然是依照着礼仪行事,点点举动都不敢逾矩,所以显得十分拘束。

两人在屋中谈了一阵,老子便觉得孔子太过严肃,十分无味,于是就对孔子问道:“您千里而来,想要向我讨教所谓的&squo;礼’,是吧?那么我请问您,您所说的&squo;礼’,是根据什么而说的呢?”孔子一愣,随即回答:“大抵是先圣周公&squo;制礼作乐’而来。

之后二人聊了一些看法,老子对于孔子的古板实在是不敢苟同,两个人的谈话也颇为尴尬,后面也就没有再继续聊下去。

孔子问礼于老子的故事历史上记载的“孔子问礼于老子”的事件很多,这也许并不是两个伟人之间的对话了,而是两种思想的对话,碰撞,交锋。

也有一说,说孔子问礼于老子,其实是向老子讨教,孔子师承老子,才要多次与老子问答。

据史记载,孑L子第一次问礼的时间是鲁昭公七年,地点在巷党。

当时老子已经离开周国,游历各国。

老子子到了鲁国,为友人操办丧事,因为日食而停止送葬的队伍,孔子认为不妥,而老子认为送死者上路,该趁着天明。

孔子第二次问礼是在公元前526年。

鲁昭公十二年老子官复原职,孔子的学识也大有长进,但是孔子认为自己的学识仍不够丰富,因此决定向老子学习周礼。

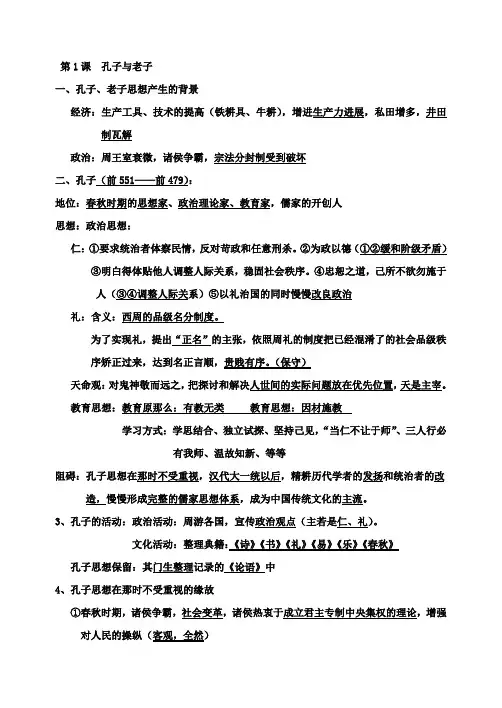

第1课孔子与老子一、孔子、老子思想产生的背景经济:生产工具、技术的提高(铁耕具、牛耕),增进生产力进展,私田增多,井田制瓦解政治:周王室衰微,诸侯争霸,宗法分封制受到破坏二、孔子(前551——前479):地位:春秋时期的思想家、政治理论家、教育家,儒家的开创人思想:政治思想:仁:①要求统治者体察民情,反对苛政和任意刑杀。

②为政以德(①②缓和阶级矛盾)③明白得体贴他人调整人际关系,稳固社会秩序。

④忠恕之道,己所不欲勿施于人(③④调整人际关系)⑤以礼治国的同时慢慢改良政治礼:含义:西周的品级名分制度。

为了实现礼,提出“正名”的主张,依照周礼的制度把已经混淆了的社会品级秩序矫正过来,达到名正言顺,贵贱有序。

(保守)天命观:对鬼神敬而远之,把探讨和解决人世间的实际问题放在优先位置,天是主宰。

教育思想:教育原那么:有教无类教育思想:因材施教学习方式:学思结合、独立试探、坚持己见,“当仁不让于师”、三人行必有我师、温故知新、等等阻碍:孔子思想在那时不受重视,汉代大一统以后,精耕历代学者的发扬和统治者的改造,慢慢形成完整的儒家思想体系,成为中国传统文化的主流。

3、孔子的活动:政治活动:周游各国,宣传政治观点(主若是仁、礼)。

文化活动:整理典籍:《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》孔子思想保留:其门生整理记录的《论语》中4、孔子思想在那时不受重视的缘故①春秋时期,诸侯争霸,社会变革,诸侯热衷于成立君主专制中央集权的理论,增强对人民的操纵(客观,全然)②儒家仁、礼的思想不适合那时历史进展的潮流。

(主观)五、汉代以后,儒家思想成为中国传统文化主流的缘故①社会形势转变:大一统,中央集权增强②儒家通过改造,形成完整的思想体系,保护那时的社会秩序六、孔子思想特点:①重传统,重继承②仁、礼为核心③政治和伦理结合④以德为主⑤重人事,虚天命⑥保守而又维新,复古而又开明7、孔子思想的现实意义①大一统思想→社会安宁,祖国统一。

②人本、民贵→和谐人际关系,三农问题③以德治国→培育社会公德,社会责任感,社会使命感。

孔子与老子的故事介绍孔子与老子既是朋友,又是师生关系,关于孔子与老子的故事有很多。

下面是店铺为你收集整理的孔子与老子的故事,希望对你有帮助!孔子与老子的故事有一次孔子带着众弟子走到东周时去拜访老子,老子喜欢清静,面对一群“远来之客”,有点不知所措,但他没有怠慢,立即走出门外,向这群人问道:“各位,有何事指教?”站在首列的孔子见到门前的老者清雅脱俗,知道这个老者就是老子,于是上前恭敬地请求赐教。

老子最烦繁文缛节,所以对孔子笑了一声,答道:“先生说重了,我没有什么可以教导您的。

不过您如果是不嫌在下舍里简陋,倒是可以闲聊切磋一番,以消遣时日。

”孔子一贯是比较拘谨的,看到老子的洒脱,他非常向往,不过依旧还是按捺住了心底的想法,以礼行事。

虽然老子的态度非常谦和,但孔子仍然是依照着礼仪行事,点点举动都不敢逾矩,所以显得十分拘束。

两人在屋中谈了一阵,老子便觉得孔子太过严肃,十分无味,于是就对孔子问道:“您千里而来,想要向我讨教所谓的‘礼’,是吧?那么我请问您,您所说的‘礼’,是根据什么而说的呢?”孔子一愣,随即回答:“大抵是先圣周公‘制礼作乐’而来。

”之后二人聊了一些看法,老子对于孔子的古板实在是不敢苟同,两个人的谈话也颇为尴尬,后面也就没有再继续聊下去。

孔子问礼于老子的故事历史上记载的“孔子问礼于老子”的事件很多,这也许并不是两个伟人之间的对话了,而是两种思想的对话,碰撞,交锋。

也有一说,说孔子问礼于老子,其实是向老子讨教,孔子师承老子,才要多次与老子问答。

据史记载,孔子第一次问礼的时间是鲁昭公七年,地点在巷党。

当时老子已经离开周国,游历各国。

老子子到了鲁国,为友人操办丧事,因为日食而停止送葬的队伍,孔子认为不妥,而老子认为送死者上路,该趁着天明。

孔子第二次问礼是在公元前526年。

鲁昭公十二年老子官复原职,孔子的学识也大有长进,但是孔子认为自己的学识仍不够丰富,因此决定向老子学习周礼。

前期的问礼,孔子都处在一种学习的心态,此时的孔子,人生经验尚不丰富,思想也没成熟,直到第三次问礼。

孔子思想的有为与老子思想无为的辩证的作文孔子和老子,一个是儒家的代表人物,一个是道家的创始人。

他们的思想观念截然不同,但却有着异曲同工之妙。

孔子强调有为,老子则主张无为。

这两种思想看似矛盾,实则相辅相成,共同构成了中华文化的精髓。

孔子提倡“仁爱”、“礼义”、“忠诚”等道德观念,他认为人应该积极地去追求美好的

生活,不断地努力奋斗。

他说:“君子务本,本立而道生。

”这句话告诉我们,要先立足于本质,才能找到正确的道路。

孔子的思想就像是一盏明灯,照亮了我们前进的道路。

老子则主张“无为而治”,他认为人应该顺应自然,不要过度干预。

他说:“道可道,非常道;名可名,非常名。

”这句话告诉我们,真正的道理是无法用言语表达的,只有

通过实践才能领悟到其中的奥妙。

老子的思想就像是一把钥匙,打开了我们心灵深处的宝藏。

虽然孔子和老子的思想有所不同,但他们都强调了人的主观能动性。

孔子认为人应该积极地去追求美好的生活,而老子则认为人应该顺应自然,不要过度干预。

这两种思想看似矛盾,实则相辅相成。

正是因为有了这种辩证的关系,才使得中华文化博大精深、源远流长。

孔子和老子的思想都是值得我们学习和借鉴的。

我们既要像孔子一样勇于追求美好人生,又要像老子一样顺应自然、淡泊名利。

只有这样,我们才能够在人生的道路上走得更加坚定、更加自信。

孔子和老子的关系老子和孔子的关系一说,孔子与老子是师生关系。

《庄子》中曾多出记载,孔子与老子就思想问题的问答。

但有关学者分析,是庄子假借两位前贤的对话来表达自己的思想主张,其实孔子与老子并非师生。

但据《史记》和有关史料记载,孔子确实面对面地向老子求教。

《史记。

孔子世家》孔子到周天子所在地洛阳见老子问礼。

史记记载:孔子去,谓弟子曰:“鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽,吾知其能走。

走者可以为罔,游者可以为纶,飞者可以为矰。

至於龙,吾不能知其乘风云而上天。

吾今日见老子,其犹龙邪!”孔子对老子的敬佩之情溢于言表。

此外《史记·老子韩非列传》、《礼记·曾子问》、《庄子》中《知北游》、《天道》、《天运》等古籍中均记载有“孔子问礼于老子”一事。

老子告诫孔子:“去子之骄气与多欲,态色与淫志,是皆无益于子之身。

”儒家的后学受《老子》思想的影响也显而易见。

但记载也仅限于此。

一说两人为好友。

理由是孔子看望老子,老子非常高兴,亲自乘牛去迎接,孔子见了老子,也送上大雁作为见面礼,若不要好,怎么会如此热情、亲密?个人认为理由不够充分,因为既是好友,交往必定有一定频率,也应该有更多的记载。

但除此,再也找不到更多史料支撑。

更多的还是孔子问“礼”于老子的记载。

至于为何要问,个人认为,并非二人是师友关系,而是因为老子在洛邑工作,担任周王室的礼仪典籍管理,孔要了解周礼,向老子询问是最好的选择,无论他是道家,抑或儒家,这叫为我所用。

老子对周礼的了解丰于孔,孔子为了实现其政治理想,也不得不向老子询问。

另:关于老子的时期,可参阅钱穆著《庄老通辨》,相当精辟;关于老对孔的不满,可阅读鲁迅《出关》,虽是小说,也有一定有价值。

老子与孔子的一些对话老子问孔子“请问仁义是不是人的本性?” 孔子答:“是的,君子如果不仁便成了没有德,不义就没有正当的生活方式。

仁义实在是人的本性,否则,除了仁义还有什么可依的呢?” 老子又问孔子:“请问什么叫仁义?” 孔子答:“心中坦诚欢乐、博爱无私,便是仁义的本质。

孔子思想的有为与老子思想无为的辩证的作文孔子和老子,一个是儒家的代表人物,一个是道家的创始人。

他们的思想虽然看似相反,但实际上却有着辩证的关系。

孔子思想的有为和老子思想的无为,就像是一对双胞胎,互相依存,互相促进。

孔子的思想强调“有为”,也就是说要有行动,要有作为。

他认为人生在世,应该积极进取,不断努力,才能取得成功。

他说:“君子喻于义,小人喻于利。

”这句话告诉我们,一个人要有高尚的品德和追求,才能成为一个真正的君子。

而且他还提倡“学而时习之,不亦说乎?”这句话告诉我们,只有不断地学习和实践,才能真正掌握知识。

老子的思想则强调“无为”,也就是说要顺其自然,不要强求。

他认为人生在世,应该顺应自然规律,不要过度干预。

他说:“道可道,非常道;名可名,非常名。

”这句话告诉我们,宇宙万物都有自己的规律和道理,我们不能随意改变它们。

而且他还提倡“治大国如烹小鲜”,这句话告诉我们,治理国家就像烹饪美食一样,要恰到好处,不能过度或不足。

虽然孔子和老子的思想看起来截然不同,但是实际上却是相辅相成的。

孔子的思想告诉我们要有行动和作为,而老子的思想则告诉我们要顺应自然规律。

如果我们只注重有为而忽略了无为,那么我们可能会过度干预事物的发展,导致不良后果;如果我们只注重无为而忽略了有为,那么我们可能会失去前进的动力和方向。

因此,我们需要将孔子和老子的思想结合起来,既要有行动和作为,又要顺应自然规律。

总之呢!在生活中呢我们需要既有“有为”的精神又有“无为”的态度才能够更好地生活下去哦!。

老子送给孔子的三句话原文摘要:1.引言:老子与孔子的历史背景及二人关系2.老子送给孔子的三句话1.聪明深察而近于死者,好议人者也2.博辩广大危其身者,发人之恶者也3.为人子者毋以有己,为人臣者毋以有己3.结论:老子的三句话对现代人的启示正文:引言:老子与孔子是中国古代两位伟大的哲学家,他们的思想对后世产生了深远的影响。

两位先贤生活在春秋时期,他们的教诲在历史上被称为“争鸣”。

虽然他们分别代表了儒家和道家两个不同的哲学流派,但他们在文化上的贡献同样卓越。

有记载显示,老子与孔子曾经见过面,并在离别时,老子送给孔子三句珍贵的劝告。

老子送给孔子的三句话:1.聪明深察而近于死者,好议人者也这句话的意思是,聪明且能洞察事物本质的人,往往容易因为知道得太多而招致祸端。

这些人如果不懂得适时闭嘴,而是四处议论别人,就会惹来很多麻烦。

老子在这里提醒孔子,即使拥有高超的智慧,也要学会适时隐藏,避免祸从口出。

2.博辩广大危其身者,发人之恶者也这句话的意思是,擅长辩论且知识渊博的人,常常会因为揭露别人的缺点而惹上麻烦。

老子认为,每个人都有自己的短处,不应该过分苛责。

聪明人应该学会适时收敛自己的才华,避免惹上不必要的麻烦。

3.为人子者毋以有己,为人臣者毋以有己这句话的意思是,作为子女,应该把父母的利益放在首位,而不是过分关注自己的利益;作为臣子,应该为国家的利益着想,而不是为自己的利益谋求。

在这句话中,老子强调了在君臣父子的社会关系中,做好本分是最重要的。

结论:老子送给孔子的这三句话,在今天依然具有很高的启示意义。

在现代社会中,我们应该学会适时隐藏自己的聪明才智,避免惹上不必要的麻烦;同时,我们还应该关注身边的人,尊重他们的利益和感受。

作为子女和臣民,我们应该做好自己的本分,为家庭和国家的利益着想。

孔子与老子思想的异同与哲学意涵孔子和老子都是中国古代非常著名的思想家,他们的思想影响了几千年的中国文化和哲学。

虽然他们的思想有着不同之处,但他们都对人类的生存和发展提出了深刻的思考和见解。

本文将从三个方面比较孔子和老子的思想异同,以及其哲学意涵。

一、思想态度的异同孔子强调个人道德和社会道德,认为要从自己做起,只要每个人都能遵守道德,那么整个社会就会和谐。

他的思想注重社会的稳定、秩序和文明,并强调智慧、仁爱和责任感。

孔子认为人性本善,但是社会环境和人的自身欲望会导致人犯错误和罪恶,因此需要通过教育和道德的引导来促进个人和整个社会的发展。

老子则强调个人自由和自然规律,认为万物皆有道,逆水行舟,不进则退。

他的思想强调人与自然的和谐,认为个人应该按照自然规律生活,不要追求过多的物欲和成就,否则会破坏自己和周围的和谐。

老子认为人性本恶,但是应该通过大道的引导来回归自然规律,实现心灵的平静和自然的和谐。

二、思想内容的异同孔子思想主要围绕仁、诚、正、智等观念展开,他认为仁是人性中最高贵的品质,必须通过修身、齐家、治国、平天下来实现。

他还提倡学习和观察自然现象,发扬传统文化,建立正义和法制社会。

老子思想主要包括道、无、自然、功、慈、爱等观念,他认为大道之行,天下为公,主张反对一切人为制度和归属感限制个人自由,实现在自然状态下的自由、平等和和谐。

他认为忘我、淡泊、守柔弱则刚弱,这是弱者胜于强者的道理。

他还主张以慈善的心态待人,与人为善,达到人心归向自然的效果。

三、哲学意涵孔子和老子的思想为中华文明的发展引领了方向,他们的思想有着深远的哲学意涵。

孔子思想为中国传统文化、道德伦理所遗留下来庞大的基础,强调仁爱、诚实、忠诚、耿直等品质的重要性,为国家和社会的治理提供了思想支撑。

孔子的教育思想强调学习和自主成长,它反映了中国教育的传统和优良文化传统,使得中国人文化、教育有着突出的特点。

老子思想则关注自然、和谐和自由,他认为个人应该追求内心真正需要的事物,而不是任一个为了社会、人的主观的要求。

老子教育孔子的三句话(原创实用版)目录1.老子与孔子的背景和关系2.老子对孔子的三句教诲3.三句教诲的现代意义和启示正文老子与孔子是中国古代两位伟大的哲学家和教育家,他们的思想和教育理念对中国历史和文化产生了深远的影响。

老子是道家学派的创立者,主张“道法自然”,强调人与自然的和谐共处。

孔子则是儒家学派的代表人物,提倡“仁爱”、“礼治”,主张人与人之间的和谐相处。

尽管他们的理念有所不同,但彼此之间充满了敬意和友谊。

在孔子拜访老子时,老子对孔子提出了三句富有哲理的教诲,这三句话不仅对孔子的成长产生了深远的影响,也为我们现代人提供了宝贵的智慧。

第一句话:“君子得其大者可以养其小者,得其重者可以治其宽者。

”这句话意味着,一个有德行、有智慧的人,在处理问题时应该抓住事物的本质和关键,从而能够游刃有余地解决其他细节问题。

在现代社会,我们面对各种各样的问题和挑战,这句话提醒我们要有全局观念,抓住主要矛盾,才能有效地解决次要问题。

第二句话:“君子之道,费而难。

”这句话强调了追求道德和智慧的过程是艰辛而曲折的,但只要我们坚定信念,付出努力,最终一定能够达到目标。

这与我们现代人所提倡的“吃得苦中苦,方为人上人”的观念不谋而合,鼓励我们在追求个人成长和事业成功的过程中,要有毅力,勇于面对困难和挑战。

第三句话:“勇于敢则杀,勇于不敢则活。

”这句话教导我们,在面对困难和挑战时,要审时度势,权衡利弊,做到有所为、有所不为。

这种智慧在现代社会同样具有很高的指导意义,告诉我们在处理问题时要有分寸感,知道什么时候该勇敢面对,什么时候该韬光养晦,以达到最终的目的。

总之,老子对孔子的三句教诲,无论是在古代还是在现代,都具有很高的指导意义。