孔子与老子

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:2

孔子与老子的关系是什么老子,是中国古代非常著名的思想家。

孔子也是古代著名的思想家,那么孔子与老子有什么关系?下面是店铺为你搜集孔子与老子的关系,希望对你有帮助!孔子与老子的关系孔子和老子都是非常著名的思想家,孔子和老子两人分别是儒家和道家的创始人。

据传,孔子曾经拜师于老子,在老子门下学习知识。

同时,历史上还有孔子问礼于老子的轶事典故也极为有名。

春秋时期,孔子曾经不远千里前往东周向老子问礼。

老子对孔子的到来感到非常高兴,并且与孔子两人秉烛夜谈一整夜。

在此次问礼中,孔子主要询问了关于丧礼方面的问题,得到了老子详细的解答。

孔子问老子在什么样的情况下要清楚宗庙的神主,老子回答在君王或着诸侯过世的时候需要请神主,这是礼制规定。

孔子又问小孩子死后可以用寿衣和棺材么,老子答小孩子死后不能葬在祖坟内,也不能使用棺材。

孔子还问在打仗期间如果父母逝世那要怎么办,是继续战事还是停战守孝,老子答按照礼制规定,子女在父母死后是一定要服丧守孝的,期间还不能进行战事。

这次问礼中,孔子收获匪浅。

老子不仅解答了孔子关于礼那方面的问题,还带着孔子拜访了善于乐器的苌弘与观看了祭神的典礼,这些经历同样使孔子收获不浅。

在孔子满意而归,想老子辞行时,老子还送了一段忠言给他,劝告孔子戒掉过于热衷宣扬自己优秀之处的毛病,不要太过贪图功名这些东西。

真正聪慧的人会善于隐藏自己的学识渊博,而不是大肆向别人宣扬自己有多么聪明,有多么优秀。

孔子与老子的典故孔子和老子都是非常著名的思想家,孔子和老子两人分别是儒家和道家的创始人。

据传,孔子曾经拜师于老子,在老子门下学习知识。

同时,历史上还有孔子问礼于老子的轶事典故也极为有名。

春秋时期,孔子曾经不远千里前往东周向老子问礼。

老子对孔子的到来感到非常高兴,并且与孔子两人秉烛夜谈一整夜。

在此次问礼中,孔子主要询问了关于丧礼方面的问题,得到了老子详细的解答。

孔子问老子在什么样的情况下要清楚宗庙的神主,老子回答在君王或着诸侯过世的时候需要请神主,这是礼制规定。

老子和孔子的四段对话原文孔子曾拜见老子,问了几个问题,孔子十分佩服。

回到鲁国,众弟子问道:“先生拜访老子,可得见乎?”孔子道:“见之!”弟子问:“老子何样?”孔子道:“鸟,我知它能飞;鱼,吾知它能游;兽,我知它能走。

走者可用网缚之,游者可用钩钓之,飞者可用箭取之,至于龙,吾不知其何以?龙乘风云而上九天也!吾所见老子也,其犹龙乎?学识渊深而莫测,志趣高邈而难知;如蛇之随时屈伸,如龙之应时变化。

老聃,真吾师也!”第一段对话老子送别孔子,赠言道:“吾闻之,富贵者送人以财,仁义者送人以言。

吾不富不贵,无财以送汝,愿以数言相送。

当今之世,聪明而深察者,其所以遇难而几至于死,在于好讥人之非也;善辩而通达者,其所以招祸而屡至于身,在于好扬人之恶也。

为人之子,勿以己为高;为人之臣,勿以己为上,望汝切记。

”孔子顿首道:“弟子一定谨记在心!”解释:聪明的人容易死,是因为喜欢讥讽别人的过失。

喜欢辩论还很厉害的人容易招祸,因为他们喜欢说别人的错误。

如果是别人的晚辈,就不要把自己态度放高;如果是别人的下属,就不要显摆自己的高明。

感悟:月明星稀,月亮明亮的时候,星星就很稀疏。

一个人太有才华的时候,就容易显得别人黯淡无光。

每个人都爱面子,太聪明的人容易损伤别人的面子。

苏轼遭难,苏辙说:苏轼何罪,独以名太高。

不显山,不露水,默默把事情做好,才是避祸保身之道。

第二段对话行至黄河之滨,见河水滔滔,浊浪翻滚。

孔丘叹曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜!黄河之水奔腾不息,人之年华流逝不止,河水不知何处去,人生不知何处归?”老子道:“人生天地之间,乃与天地一体也。

天地,自然之物也;人生,亦自然之物;人有幼、少、壮、老之变化,犹如天地有春、夏、秋、冬之交替,有何悲乎?生于自然,死于自然,任其自然,则本性不乱;不任自然,奔忙于仁义之间,则本性羁绊。

功名存于心,则焦虑之情生;利欲留于心,则烦恼之情增。

”孔丘解释道:“吾乃忧大道不行,仁义不施,战乱不止,国乱不治也,故有人生短暂,不能有功于世、不能有为于民之感叹矣”老子道:“天地无人推而自行,日月无人燃而自明,星辰无人列而自序,禽兽无人造而自生,此乃自然为之也,何劳人为乎?人之所以生、所以无、所以荣、所以辱,皆有自然之理、自然之道也。

老子与孔子

老子和孔子分别是道家和儒家的创始人。

孔子曾经问礼于老子,把老子比作龙一样的高深和难以琢磨,认为自己不如他。

孔子的学问渊源于老子。

确切地说,孔子所研究的只是老子提出的理论里的分支,孔子引而申之,自成一家。

孔子终身致力于研究和探索的是“仁义礼”,而老子提出:“失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。

”孔子的“仁义礼”在老子的理论里排在道与德的后面,是老子理论总纲中所涵盖的内容。

老子5000多字的《道德经》是纲领性文献(道教),孔子从中选些内容加以研究并发展成为儒教。

孔子的弟子问他:“先生拜访老子,可得见乎?”孔子说道:“见之!”弟子问道:“老子何样?”孔子道:“鸟,我知它能飞;鱼,吾知它能游;兽,我知它能走。

走者可用网缚之,游者可用钩钓之,飞者可用箭取之,至于龙,吾不知其何以?龙乘风云而上九天也!吾所见老子也,其犹龙乎?学识渊深而莫测,志趣高妙而难知;如蛇之随时屈伸,如龙之应时变化。

老聃,真吾师也!”。

孔子与老子的故事介绍孔子与老子既是朋友,又是师生关系,关于孔子与老子的故事有很多。

下面是为你收集整理的孔子与老子的故事,希望对你有帮助!有一次孔子带着众弟子走到东周时去拜访老子,老子喜欢清静,面对一群“远来之客”,有点不知所措,但他没有怠慢,立即走出门外,向这群人问道:“各位,有何事指教?”站在首列的孔子见到门前的老者清雅脱俗,知道这个老者就是老子,于是上前恭敬地请求赐教。

老子最烦繁文缛节,所以对孔子笑了一声,答道:“先生说重了,我没有什么可以教导您的。

不过您如果是不嫌在下舍里简陋,倒是可以闲聊切磋一番,以消遣时日。

”孔子一贯是比较拘谨的,看到老子的洒脱,他非常向往,不过依旧还是按捺住了心底的想法,以礼行事。

虽然老子的态度非常谦和,但孔子仍然是依照着礼仪行事,点点举动都不敢逾矩,所以显得十分拘束。

两人在屋中谈了一阵,老子便觉得孔子太过严肃,十分无味,于是就对孔子问道:“您千里而来,想要向我讨教所谓的‘礼’,是吧?那么我请问您,您所说的‘礼’,是根据什么而说的呢?”孔子一愣,随即回答:“大抵是先圣周公‘制礼作乐’而来。

”之后二人聊了一些看法,老子对于孔子的古板实在是不敢苟同,两个人的谈话也颇为尴尬,后面也就没有再继续聊下去。

孔子问礼于老子的故事历史上记载的“孔子问礼于老子”的事件很多,这也许并不是两个伟人之间的对话了,而是两种思想的对话,碰撞,交锋。

也有一说,说孔子问礼于老子,其实是向老子讨教,孔子师承老子,才要多次与老子问答。

据史记载,孔子第一次问礼的时间是鲁昭公七年,地点在巷党。

当时老子已经离开周国,游历各国。

老子子到了鲁国,为友人操办丧事,因为日食而停止送葬的队伍,孔子认为不妥,而老子认为送死者上路,该趁着天明。

孔子第二次问礼是在公元前526年。

鲁昭公十二年老子官复原职,孔子的学识也大有长进,但是孔子认为自己的学识仍不够丰富,因此决定向老子学习周礼。

《老子和孔子的相会》翻译及感悟老子和孔子的相会”一文。

读后感到文章哲理,非常非常有深度,肯定会对已认可自己是造物主和打算认定自己就是造主的同学有指导意义,如不分享给更多的同学好友觉得有点可惜,但原文是文言文,我知道我们同学当中懂古文的不是很多,我对古文也不精通,只是一知半解,为了让更多的有缘人能从该文的精彩片段受益和自己深入体悟道的精髓的需要,我试着以意译的方式进行翻译,并穿插一点自己的认知评论,抛砖引玉仅供参考,不当之处还望同学好友指教。

原文:孔丘向老子辞行。

老聃送至馆舍之外,赠言道:“吾闻之,富贵者送人以财,仁义者送人以言。

吾不富不贵,无财以送汝;愿以数言相送。

当今之世,聪明而深察者,其所以遇难而几至於死,在於好讥人之非也;善辩而通达者,其所以招祸而屡至於身,在於好扬人之恶也。

为人之子,勿以己为高;为人之臣,勿以己为上,望汝切记。

”孔丘顿首道:“弟子一定谨记在心!译文:孔子向老子告别。

老子送孔子到大门之外,说:“我听说,有钱有地位的人,临别时送给人钱财,慈爱智慧之人送给人话语。

我即不尊贵也不富裕,没有钱物相赠,只有几句话相送。

在当今的世界上,聪明而明事理的人,他们所遇到的灾难几乎使之丧失生命,原因是好讥笑别人的短处;而辩无碍得道的人,同样也会多次遭到不幸,原因在于弘扬真理,敢讲真话实话。

而既明事理而又聪明的人,不要自认为了不起;身为大臣的不要表现出比皇帝还高明,希望你一定要记住。

”孔子点头说:“弟子一定会牢记在心里!”评注:得道宏法的明师,命如悬丝,耶稣弘扬真理,三年即被钉于十字架上,释迦牟尼也几次被人加害,我们师父刚出道时讲真理实话实说,也被非议和诽谤。

原文:与世无争,则天下无人能与之争,此乃效法水德也。

水几於道:道无所不在,水无所不利,避高趋下,未尝有所逆,善处地也;空处湛静,深不可测。

善为渊也;损而不竭,施不求报,善为仁也;圜必旋,方必折,塞必止,决必流,善守信也;洗涤群秽,平准高下,善治物也;以载则浮,以鉴则清,以攻则坚强莫能敌,善用能也;不舍昼夜,盈科后进,善待时也。

比较老子孔子思想的异同老子和孔子是中国古代哲学思想的重要代表人物,他们的思想对中国乃至世界的影响深远。

尽管老子和孔子有许多不同的观点和观念,但也存在一些共通之处。

本文将比较老子和孔子思想的异同。

一、政治观点的异同老子提出了“无为而治”的思想,认为政府不应该过度干预社会,而是应该尊重人们的自然发展和个体自由。

他主张去掉繁琐的法律制度,让人们自己按照天道自然地行事。

相反,孔子注重政治道德和社会秩序。

他认为政府应该起到榜样作用,通过教育人民来达到社会的和谐。

二、人性观点的异同老子认为人性本善,而人之所以会偏离善良,是因为受到了社会的不正之风的腐蚀。

他强调了每个人都有天性的善良和自由,并主张人们要追求内心的平静和真实。

相反,孔子认为人性本恶,他强调通过修身养性和行善来提高个人的道德境界,并通过良好的社会规范来规范人们的行为。

三、教育观点的异同老子对于教育持有较为消极的观点,他认为过度的教育只会束缚人的天性和创造力。

他主张人们应该自由发展,而不需要受到限制和主导。

相反,孔子则非常重视教育,并认为只有通过教育可以培养人们的品德和修养,进一步造福社会。

四、宗教观点的异同老子强调道家的思想,他认为宇宙万物的运行是根据道的规律而进行的,个体应该追随自然的道。

相反,孔子注重礼仪和祭祀,他希望通过教导人们对神灵的崇拜和尊重来维系社会秩序。

五、生活态度的异同老子主张“无为而治”,他认为人们应该追求内心的平和和自由,不要追求功利和物质的满足。

相反,孔子强调感恩和现实的生活态度,他认为人们应该懂得知足常乐,追求人间的幸福和福祉。

综上所述,老子和孔子的思想在政治观点、人性观点、教育观点、宗教观点以及生活态度等方面存在许多异同。

他们对待社会和个体的关系以及追求幸福的方式有着不同的看法。

然而,他们都为中国古代哲学思想的发展做出了巨大贡献,对后世产生了深远的影响。

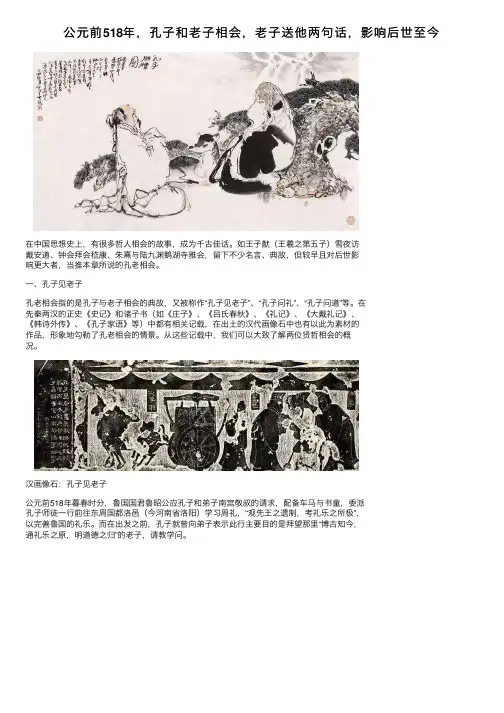

公元前518年,孔⼦和⽼⼦相会,⽼⼦送他两句话,影响后世⾄今在中国思想史上,有很多哲⼈相会的故事,成为千古佳话。

如王⼦猷(王羲之第五⼦)雪夜访戴安道、钟会拜会嵇康、朱熹与陆九渊鹅湖寺雅会,留下不少名⾔、典故,但较早且对后世影响更⼤者,当推本章所说的孔⽼相会。

⼀、孔⼦见⽼⼦孔⽼相会指的是孔⼦与⽼⼦相会的典故,⼜被称作“孔⼦见⽼⼦”、“孔⼦问礼”、“孔⼦问道”等。

在先秦两汉的正史《史记》和诸⼦书(如《庄⼦》、《吕⽒春秋》、《礼记》、《⼤戴礼记》、《韩诗外传》、《孔⼦家语》等)中都有相关记载,在出⼟的汉代画像⽯中也有以此为素材的作品,形象地勾勒了孔⽼相会的情景。

从这些记载中,我们可以⼤致了解两位贤哲相会的概况。

汉画像⽯:孔⼦见⽼⼦公元前518年暮春时分,鲁国国君鲁昭公应孔⼦和弟⼦南宫敬叔的请求,配备车马与书童,委派孔⼦师徒⼀⾏前往东周国都洛⾢(今河南省洛阳)学习周礼,“观先王之遗制,考礼乐之所极”,以完善鲁国的礼乐。

⽽在出发之前,孔⼦就曾向弟⼦表⽰此⾏主要⽬的是拜望那⾥“博古知今,通礼乐之原,明道德之归”的⽼⼦,请教学问。

⽼⼦传道依《孔⼦家语·观周》记载,在这次赴周学习的过程中,孔⼦师徒向东周守藏室之史⽼聃和⼤夫苌弘请教礼乐,并实地考察举⾏礼乐的场所,“历郊社之所,考明堂之则,察庙朝之度”,收获颇⼤。

其中孔⼦与⽼⼦相会,是儒家祖师孔⼦与道家始祖⽼⼦两位⽂化巨⼈的会晤,是历史上儒道两家的第⼀次对话,具有⾮同寻常的历史意义,因⽽被学者誉为“中国思想⽂化史上的重⼤事件”。

那么他们相会到底谈论了些什么?何以对后世产⽣如此⼤的影响?⼆、孔⼦和⽼⼦谈了什么?从后⼈相关记载来看,⼆⼈相会谈论的话题主要围绕礼与道展开,涉及三⽅⾯:1.丧葬之礼、礼仁关系,主要记载于《礼记》和《孔⼦家语》;2.仁义之道、⼈性、六经、藏书、先王治世,主要见于《庄⼦》;3.为⼈之道等,主要记载于《史记》。

其中《史记》所载⽼⼦对孔⼦的忠告和临别赠⾔,充满哲理。

孔子和老子关于仁义的故事摘要:一、引言:孔子与老子相识二、孔子向老子请教仁义之道三、老子对仁义的解读四、孔子对老子观点的思考与反思五、结论:仁义对于个人与社会的重要性正文:【引言】在古代中国,两位伟大的思想家孔子和老子分别是儒家和道家的代表。

他们的思想影响了中国几千年,成为了中华民族传统道德观念的基础。

一天,孔子拜访了老子,希望向他请教关于仁义的道理。

【孔子向老子请教仁义之道】孔子久仰老子的智慧,这次特地前来请教。

老子热情地接待了孔子,并对他说:“仁者,爱人;义者,正道。

仁者,以爱护他人为出发点;义者,遵循道德原则。

”【老子对仁义的解读】老子进一步解释道:“仁者,见人之困,则扶持之;见人之恶,则劝谏之。

义者,行事公正,不偏袒,不屈从于邪恶。

仁者,关心民生;义者,维护社会秩序。

二者相辅相成,乃成人之道、立国之本。

”【孔子对老子观点的思考与反思】孔子听完老子的讲解,深感赞同。

他认为,仁义确实是做人的根本,自己之前虽有所领悟,但老子的话语使其更加明确了仁义的真谛。

孔子反思自己在推行仁义之道时的不足,决心今后要更加注重修身、齐家、治国、平天下的过程。

【结论】经过与老子的交流,孔子对仁义的理解更加深入。

他认识到,仁义不仅是个人品德的体现,还是维护社会和谐、推动国家发展的重要力量。

在我国历史长河中,仁义成为了一种永恒的追求,孔子和老子的教诲至今仍具有强烈的现实意义。

如今,面对人际关系日益复杂的现代社会,我们更应该弘扬仁义之道。

无论是家庭、学校、企业还是政府部门,都需要仁义来凝聚人心、塑造良好的道德风尚。

只有以仁义为基石,我们的社会才能更加和谐,国家才能繁荣昌盛。

总之,孔子和老子关于仁义的故事启示我们:仁义是做人的根本,是社会和谐的基石。

第1课孔子与老子一、孔子、老子思想产生的背景经济:生产工具、技术的提高(铁耕具、牛耕),增进生产力进展,私田增多,井田制瓦解政治:周王室衰微,诸侯争霸,宗法分封制受到破坏二、孔子(前551——前479):地位:春秋时期的思想家、政治理论家、教育家,儒家的开创人思想:政治思想:仁:①要求统治者体察民情,反对苛政和任意刑杀。

②为政以德(①②缓和阶级矛盾)③明白得体贴他人调整人际关系,稳固社会秩序。

④忠恕之道,己所不欲勿施于人(③④调整人际关系)⑤以礼治国的同时慢慢改良政治礼:含义:西周的品级名分制度。

为了实现礼,提出“正名”的主张,依照周礼的制度把已经混淆了的社会品级秩序矫正过来,达到名正言顺,贵贱有序。

(保守)天命观:对鬼神敬而远之,把探讨和解决人世间的实际问题放在优先位置,天是主宰。

教育思想:教育原那么:有教无类教育思想:因材施教学习方式:学思结合、独立试探、坚持己见,“当仁不让于师”、三人行必有我师、温故知新、等等阻碍:孔子思想在那时不受重视,汉代大一统以后,精耕历代学者的发扬和统治者的改造,慢慢形成完整的儒家思想体系,成为中国传统文化的主流。

3、孔子的活动:政治活动:周游各国,宣传政治观点(主若是仁、礼)。

文化活动:整理典籍:《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》孔子思想保留:其门生整理记录的《论语》中4、孔子思想在那时不受重视的缘故①春秋时期,诸侯争霸,社会变革,诸侯热衷于成立君主专制中央集权的理论,增强对人民的操纵(客观,全然)②儒家仁、礼的思想不适合那时历史进展的潮流。

(主观)五、汉代以后,儒家思想成为中国传统文化主流的缘故①社会形势转变:大一统,中央集权增强②儒家通过改造,形成完整的思想体系,保护那时的社会秩序六、孔子思想特点:①重传统,重继承②仁、礼为核心③政治和伦理结合④以德为主⑤重人事,虚天命⑥保守而又维新,复古而又开明7、孔子思想的现实意义①大一统思想→社会安宁,祖国统一。

②人本、民贵→和谐人际关系,三农问题③以德治国→培育社会公德,社会责任感,社会使命感。

孔子见老子的典故1. 引言孔子见老子的典故是中国古代哲学界一段著名的互动,这两位思想家各自代表了儒家和道家的核心思想。

他们之间的会面不仅交流了彼此的思想观点,也展现了中国古代思想的多元性和包容性。

2. 孔子与老子的背景2.1 孔子孔子(公元前551年-公元前479年),名丘,字仲尼,鲁国人,是中国儒家学派的创始人。

他提出的伦理道德观念对中国社会产生了深远影响。

2.2 老子老子(公元前571年-公元前471年),姓李名聃,字聃,“老子”是对其尊敬之称。

他是中国道家学派的创始人,主张顺应自然,强调无为而治。

3. 交流的前因后果3.1 孔子对老子的敬仰孔子对老子的思想充满敬仰,他对老子的《道德经》非常推崇,认为其思想具有独特的智慧。

因此,孔子决定一睹老子的风采,向他请教问题,希望从中得到启迪。

3.2 老子对孔子的关注老子对孔子的名声也早有耳闻,他对孔子的学术成就深感兴趣。

他希望通过与孔子的对话了解儒家思想的内涵,并借此推动自己对道家思想的进一步探索和发展。

3.3 孔子见老子的过程两位思想家约定在某个地方见面,远道而来。

当孔子见到老子时,他向老子表达了自己对他思想的敬意,并向他提出了一些深入的问题,希望能够从老子那里获得答案。

3.4 交流的成果在交流的过程中,孔子和老子彼此倾听,共同探讨思想问题。

他们以平等、开放的态度对待彼此的观点,在争论中互相启发,得到了相互理解和认同。

4. 孔子与老子的思想对比4.1 伦理道德观孔子主张修身齐家治国平天下,强调道德品质的培养和人际关系的和谐。

他认为,通过个人的努力和修养,可以实现社会的和谐与稳定。

4.2 顺应自然观老子主张顺应自然,强调无为而治。

他认为,顺应自然规律,舍弃功利的心态,才能达到真正的和谐。

他的思想极大地强调了行为的自然性和自发性。

4.3 观点的一致性尽管孔子和老子在具体的观点上存在差异,但他们在思想的根本问题上是一致的。

他们都追求道德的修养和社会的和谐,只是在具体的实践方法上存在差异。

孔子与老子的故事介绍孔子与老子既是朋友,又是师生关系,关于孔子与老子的故事有很多。

下面是店铺为你收集整理的孔子与老子的故事,希望对你有帮助!孔子与老子的故事有一次孔子带着众弟子走到东周时去拜访老子,老子喜欢清静,面对一群“远来之客”,有点不知所措,但他没有怠慢,立即走出门外,向这群人问道:“各位,有何事指教?”站在首列的孔子见到门前的老者清雅脱俗,知道这个老者就是老子,于是上前恭敬地请求赐教。

老子最烦繁文缛节,所以对孔子笑了一声,答道:“先生说重了,我没有什么可以教导您的。

不过您如果是不嫌在下舍里简陋,倒是可以闲聊切磋一番,以消遣时日。

”孔子一贯是比较拘谨的,看到老子的洒脱,他非常向往,不过依旧还是按捺住了心底的想法,以礼行事。

虽然老子的态度非常谦和,但孔子仍然是依照着礼仪行事,点点举动都不敢逾矩,所以显得十分拘束。

两人在屋中谈了一阵,老子便觉得孔子太过严肃,十分无味,于是就对孔子问道:“您千里而来,想要向我讨教所谓的‘礼’,是吧?那么我请问您,您所说的‘礼’,是根据什么而说的呢?”孔子一愣,随即回答:“大抵是先圣周公‘制礼作乐’而来。

”之后二人聊了一些看法,老子对于孔子的古板实在是不敢苟同,两个人的谈话也颇为尴尬,后面也就没有再继续聊下去。

孔子问礼于老子的故事历史上记载的“孔子问礼于老子”的事件很多,这也许并不是两个伟人之间的对话了,而是两种思想的对话,碰撞,交锋。

也有一说,说孔子问礼于老子,其实是向老子讨教,孔子师承老子,才要多次与老子问答。

据史记载,孔子第一次问礼的时间是鲁昭公七年,地点在巷党。

当时老子已经离开周国,游历各国。

老子子到了鲁国,为友人操办丧事,因为日食而停止送葬的队伍,孔子认为不妥,而老子认为送死者上路,该趁着天明。

孔子第二次问礼是在公元前526年。

鲁昭公十二年老子官复原职,孔子的学识也大有长进,但是孔子认为自己的学识仍不够丰富,因此决定向老子学习周礼。

前期的问礼,孔子都处在一种学习的心态,此时的孔子,人生经验尚不丰富,思想也没成熟,直到第三次问礼。

孔子和老子的关系老子和孔子的关系一说,孔子与老子是师生关系。

《庄子》中曾多出记载,孔子与老子就思想问题的问答。

但有关学者分析,是庄子假借两位前贤的对话来表达自己的思想主张,其实孔子与老子并非师生。

但据《史记》和有关史料记载,孔子确实面对面地向老子求教。

《史记。

孔子世家》孔子到周天子所在地洛阳见老子问礼。

史记记载:孔子去,谓弟子曰:“鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽,吾知其能走。

走者可以为罔,游者可以为纶,飞者可以为矰。

至於龙,吾不能知其乘风云而上天。

吾今日见老子,其犹龙邪!”孔子对老子的敬佩之情溢于言表。

此外《史记·老子韩非列传》、《礼记·曾子问》、《庄子》中《知北游》、《天道》、《天运》等古籍中均记载有“孔子问礼于老子”一事。

老子告诫孔子:“去子之骄气与多欲,态色与淫志,是皆无益于子之身。

”儒家的后学受《老子》思想的影响也显而易见。

但记载也仅限于此。

一说两人为好友。

理由是孔子看望老子,老子非常高兴,亲自乘牛去迎接,孔子见了老子,也送上大雁作为见面礼,若不要好,怎么会如此热情、亲密?个人认为理由不够充分,因为既是好友,交往必定有一定频率,也应该有更多的记载。

但除此,再也找不到更多史料支撑。

更多的还是孔子问“礼”于老子的记载。

至于为何要问,个人认为,并非二人是师友关系,而是因为老子在洛邑工作,担任周王室的礼仪典籍管理,孔要了解周礼,向老子询问是最好的选择,无论他是道家,抑或儒家,这叫为我所用。

老子对周礼的了解丰于孔,孔子为了实现其政治理想,也不得不向老子询问。

另:关于老子的时期,可参阅钱穆著《庄老通辨》,相当精辟;关于老对孔的不满,可阅读鲁迅《出关》,虽是小说,也有一定有价值。

老子与孔子的一些对话老子问孔子“请问仁义是不是人的本性?” 孔子答:“是的,君子如果不仁便成了没有德,不义就没有正当的生活方式。

仁义实在是人的本性,否则,除了仁义还有什么可依的呢?” 老子又问孔子:“请问什么叫仁义?” 孔子答:“心中坦诚欢乐、博爱无私,便是仁义的本质。

孔子与老子的境界区别在哪导语:孔子与老子都是中国古老文化的传承者,他们的思想对于中华民族文化传统和历史发展都产生了无与伦比的巨大影响,而他们又是同时代的人,孔子问礼于老子的故事至今仍被广为流传。

然而大家更关心这样一个问题——老子与孔子的境界区别在哪里?一、山高水长——孔子与老子的共同之处作为中国古代最著名的先哲,老子和孔子的人格魅力和思想观点对人类社会发展都具有意义深远的广泛影响,所谓山高水长,其名不朽。

就传世的经典来看,二人其实有很多共同之处,简列于下:其一,都是有大胸怀大智慧的人,都努力于道而不拘一端。

故老子说:“吾道大似不肖,若肖,其细也夫”,而孔子则说“君子不器”。

其二,都是心怀天下的人,都以天下为已任,都对人和社会的动变规律作过深刻的阐述和分析,不论其出发点和解决方式有什么不同,但殊途同归,那就是主张“和”——和谐相处之道。

故老子云“和其光,同其尘”,孔子则云“和而不同”。

其三,都对时间有很深的觉悟,对时间规律作过探讨。

老子云:“天长地久”、“动善时”、“道乃久”、“迎之不见其首,随之不见其后,执古之道以御今之有”、“道曰大,大曰逝,逝曰远,远曰返”、“不道早已”、“有国之母,可以长久”;而孔子也有诸说云:“逝者如斯夫,不舍昼夜”、“使民以时”、“山梁雌雉,时哉时哉”、“天何言哉,四时行焉”、“瞻之在前,忽焉在后”、“朝闻道,夕死可矣”、“不时,不食”、“岁寒然后知松柏之后凋也”、“十五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩”、“日月逝矣吾何之”、“日月逝矣,岁不与我”。

其四,都讲求诚信,主张实事求是而为,反对虚伪不实。

老子云:“用兵有言,吾不敢为客而为主”、“为无为则无不为”、“处无为之事,行不言之教”;孔子也有言:“诚哉是言也”、“知之为知之,不知为不知”、“克己复礼”、“义以为上,义以为质”。

其五,都以为,当人违背了道、德规律时,就一定会遭到失败并承受惩罚。

有关孔子和老子的资料孔子和老子都是春秋时期重要的思想家,关于孔子和老子你知道哪些资料呢?下面是店铺为你搜集孔子和老子的资料,希望对你有帮助! 孔子和老子的资料孔子是儒家的创始人,原名孔丘,仲尼是他的字,春秋时期鲁国人。

孔子有弟子三千,比较著名的有七十二人。

孔子主张为政以德,就是说要用道德和礼教来治理国家;而在教育方面,孔子施行有教无类、因材施教,就是说根据不同的学生使用不同的教育方法,任何人都可以接受教育。

孔子的思想对中国的发展乃至整个世界都有非常深远的影响,孔子是世界十大文化名人的首位。

孔子出身贵族,是商汤的后裔,商亡后,微子启建立了宋国,死后传位给弟弟微仲,其后世得孔姓。

孔父叔梁纥六十六岁娶得颜氏之女颜征在,彼时颜征在还不满二十岁,年龄相差有点大,这在当时于理不合,所以两人住在尼山,后得孔子。

孔子三岁时父亲病逝,被父亲的正妻赶出家门,孔子长大后深知努力学习的意义,志在学问,后踏入仕途。

鲁国内乱时,孔子逃到齐国,齐国大夫欲加害于他,后又逃回鲁国,经过这么多年磨练,已小有成就。

与季氏出现矛盾后离开鲁国,开始了周游列国旅途,先后到过卫国、陈国、蔡国、叶国等国,均未得到重用。

最终回到了鲁国开创私塾,专心教学。

公元前479年,孔子七十三岁时病逝,很多弟子为他守墓三年,只有子贡一人守了六年。

孔子修订了六经,即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》,他和他弟子的言行语录和思想被他的弟子和再传弟子整理编成了《论语》。

老子,他的本名叫做李耳。

在公元前571年出生在公元前471年死去,公元前770年周朝时期的人。

是我国有名的思想大家、教育大家、哲学大家,因为老子担任过管理书籍的官职,所以他在学习了前朝人的哲学思想的基础上形成了独成一派的道家思想,因此老子被认为是道家思想的创始人。

相传,老子从一刚出生下来,眉毛和胡子都是白色的,所以被人称为老子。

老子在春秋时期,曾在现今的河南洛阳做过国家的图书馆馆长。

老子博才多学,孔子在游玩的时候,去过老子所在的地方,专门向老子问礼和学习。

第一单元中国古代思想宝库

第1课孔子和老子

一、教学目标

1.熟悉孔子、老子的主要思想,记忆孔子、老子的一些名言,大致理解孔子的“仁”“礼”、老子的“道”的思想内涵。

2.理解孔子由凡人入“圣”的过程,并与知识链接的文字介绍相印证。

3.探讨孔子、老子思想对中国文化产生的深远影响,评价他们的思想对中国人个性形成的积极和消极作用。

二、教学重点:理解孔子和老子的思想主张;联系现实分析这些思想对中国的影响。

三、教学难点:为什么孔子和老子后来都被神化。

四、教学方法:教师讲析为主,师生讨论为辅

五、课时安排:1课时

六、教学过程

(一)导入新课:与西方基督教一统天下不同,中国文化明显呈现出多元性。

在中国传统文化中,儒、释、道三家影响最大,她们之间既互相排斥又相互渗透,形成中国古代文化的突出特色。

其中儒、道两家思想都形成于春秋时期,创始人分别是孔子和老子。

(二)讲授新课

一、孔子的学说

1.孔子生平

孔子:名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人,思想家、政治家和教育家,儒家学派创始人。

孔子是这样概括自己一生的:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”这段名言,用简单的几名话概括了孔子一生的经历和他做人、处事、做学问的经验:十五岁时开始立志学习;三十岁时能自立于世;四十岁时已经成为知者;五十岁时懂得了什么是天命;六十岁时能听得进不同的意见;七十岁时可以随心所欲,但不会打破常规。

这段名言反映了孔子志向专一,执著探索,不断完善自己的一生。

对我们今天立志成才,实现人生的自我价值有着深刻的启迪。

2、孔子的思想学说

1)提出了“仁”和“礼”的学说。

“仁”要求统治者能够体贴民情,爱惜民力,不要过度压迫剥削人民。

“礼”即每人要”克己复礼“,言行要符合等级名分制度。

提倡贵贱有序的社会等级秩序。

2)主张“为政以德”,以德治民,用德教化,逐步改良政治,反对苛政和任意刑杀。

3)主张对鬼神敬而远之,怀疑鬼神的客观存在,主张人应当把探讨和解决人世间的实际问题放在第一位。

4)教育上主张“有教无类”,不分贵贱:“因材施教”,区别对待:学生学习“知之为知之,不知为不知”:学与思结合,“当仁不让于师”。

5)编订和整理古代文化典籍:《诗经》《书经》《礼》《易》和《春秋》

3、孔子思想的影响

孔子思想有哪些积极、消极的影响?孔子死后为什么会被神化,从凡人变成圣人?

1.孔子“克己复礼”的主张体现了其思想中保守的一面,它违背了社会发展的规律。

2、他的主张顺应统治者巩固统治的需要,“仁”“德”“礼”都有利于稳定封建秩序,逐渐成为中国传统思想文化的主流。

3、后代的儒家学者发扬儒学中提出适应君主专制制度发展的主张,提高了儒学的地位,

自然儒家创始人孔子的地位也提高了。

4、历史上政治秩序稳定,统治巩固后,孔子受到重视;社会动乱时,孔子首当其冲受到批判。

二、老子的学说

1、老聃和《道德经》

老子是我国古代伟大的思想家,生活于春秋时期,楚国苦县人,周朝的皇家的国家的图书馆馆长.他对后世的影响主要是一本叫《道德经》的著作,他开创了我国古代哲学思想的先河。

但有关老子本人的记载留下得不多,这就给后人创造了一个巨大的想像空间,有人把他神化,有人认为他就是太上老君,有关老子的传说不胜枚举,种种的遐想赋予了老子太多的神秘色彩。

2、老子的哲学思想和政治主张

1)认为“道”是天地万物的本原,是最高的哲学概念。

提出“天发道,道发自然”否定了“天命”人格神的绝对权威。

2)提出了辩证法思想,指出任何事物都有矛盾对立的两方面,矛盾双方可以互相转化。

主张“守静”可以“以弱胜强”。

3)政治上“无为而治”,反对使用权谋,威逼百姓,要以“无事取天下”。

4)主张“鸡犬之声相闻,老死不相往来”原始纯朴小国寡民的消极思想,具有保守性。

3.评价

道家思想对中华民族传统美德的形成有重要的影响,如老子的虚怀若谷、宽容谦逊的思想,恬淡素朴、助人为乐、反对争名夺利的思想,以柔克刚、以弱胜强的思想等。

正是这种道教文化的发扬,形成了中华民族开阔的文化襟怀,使中华民族的古老文化能够经久不衰,愈来愈繁荣昌盛。

(三)巩固小结:春秋时代是奴隶制逐渐解体。

封建制逐渐形成的时代,随着社会经济的迅速发展、政治的剧烈变化,思想文化上也出现了空前的活跃,诞生了孔子、老子等伟大的思想家。

他们的思想都对中国文化产生了深远的影响。

(四)课堂练习:课后阅读与思考、解析与探究

(五)课后作业:课后自我测评。