怎样实现中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展.ppt

- 格式:pdf

- 大小:3.58 MB

- 文档页数:18

推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展经验材料推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展经验材料2017年,XX深入落实国家推动文化文物单位文创产品开发部署要求,XX图书馆、XX博物院、XX省美术馆、XX市博物总馆、XX书画院(XX美术馆)、XX图书馆入选国家级试点单位,XX家单位入选省级试点,在开发模式、收入分配和激励机制等方面进行探索创新。

一年以来,XX 文创产品开发工作开局良好、初见成效,取得显著进展。

一、开发模式有创新试点单位依托馆藏资源,结合自身实际,逐步形成以企业为主体参与市场竞争,自主研发、合作开发等多种模式并行的产业形态。

自主研发方面,XX博物院“法老·王——古埃及文明与中国汉代文明的故事”展览经济和社会效益良好,吸引观众万人次,展览门票收入近600万元,开发五大类293款文化创意衍生商品。

XX博物馆2017年文创衍生商品销售额过千万元,“知行@XX”系列主题教育活动影响广泛,品牌效应显著。

XX图书馆、明孝陵博物馆等结合馆藏文化文物资源,分别自主研发的古籍复制品、笔墨纸砚、“朱八八与马皇后”等系列文化衍生商品受到社会关注。

合作开发是XX文创产品开发试点工作的主流,包括合作研发、授权开发、借“脑”开发等方式。

XX省美术馆与企业签订艺术衍生品定制合同,开发创意碟盘和咖啡杯等文创衍生商品。

徐州博物馆将馆藏文化文物资源授权企业使用,推出60余款文创产品。

XX、无锡、常州、扬州、淮安等多地相继举办文创产品设计大赛,XX图书馆、无锡博物院等同当地高校合作,拓宽文创产品创作渠道,建立人才孵化、设计创新平台。

二、营销体系有改善逐步完善文创产品营销体系是满足人民美好文化需求,实现精准研发、有效推广的一项重要措施。

试点单位在平台建立、品牌打造与推广等方面做出很多探索创新。

积极打造线下交易平台。

试点单位在提升场馆内部实体门店软硬件设施,开设重点商圈、交通枢纽专卖店、代售点的基础上,积极打造多方参与、共建共享的线下平台。

对中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展的理解中华民族优秀的传统文化,是我们中华民族赖以生存和发展的精神纽带,是弘扬中华民族精神的重要体现,因此作为新时代的接班人,我们也应该弘扬传统文化,做传统文化的接班人。

传统文化汇聚一起,三锅沸腾的热汤,寒假培训传统文化的老师则像厨师,我们就好比汤的享受者,既体味到了汤的芳香,也感受到了传统文化的魅力。

传统文化只有通过大家共同传播,才会不断使之为世人所知,为大众所爱,所以我们应当做汤的享受者,文化的传播者。

我想发扬中华传统文化,就像是我爱好"之乎者也"的观点一样,就像是我能够感受到陈胜吴广武装起义时所说""王侯将相宁有种乎?"的那种悲痛与反感一样,中华民族的传统文化,就是古人沿袭至今的文化,就是古人的思想结晶啊!做为华夏儿女的我们,记忆犹新先人""学而不思则罔,思而不学则怠速""的谆谆教诲;记忆犹新""见贤思齐,见不贤而内自省也""的自我反省;更记忆犹新""天下兴亡,匹夫有责"的历史使命,我愿意搞传统文化的弘扬者,是因为我想要体会这芳香荡漾的传统文化。

我愿做传统文化的弘扬者,就好比""我有""弟子不必不如师,师不必贤于弟子""一样的豪情壮志,孔子之师,老聃郯子子的人也不一定比孔子圣贤,孔子依旧为人弟子。

我想要拥有""岁寒,然后知松柏之后凋也""的坚忍品质,做任何事无论成功或失败,只要坚持到底便是最大的赢家。

我渴望拥有陶渊明那""采菊东篱下,悠然见南山""的那种恬然自适,悠然自得的田园生活,远离城市的喧嚣,感受自然最真实的美。

中华民族传统文化,其实就潜藏于我们的身边,只要悉心观察,你会发现:其实连最基本的遵守纪律都是我们恪守本分的体现,我想做中华传统文化的,弘扬者,我想要将这充满芳香的鲜花的种子,洒向神州大地。

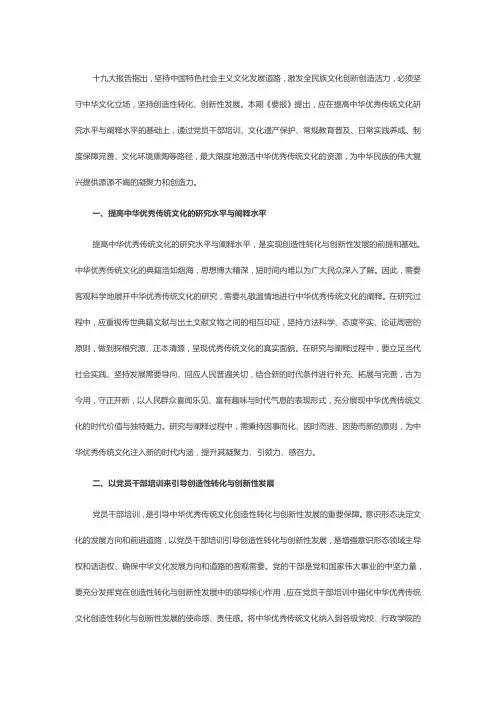

十九大报告指出,坚持中国特色社会主义文化发展道路,激发全民族文化创新创造活力,必须坚守中华文化立场,坚持创造性转化、创新性发展。

本期《要报》提出,应在提高中华优秀传统文化研究水平与阐释水平的基础上,通过党员干部培训、文化遗产保护、常规教育普及、日常实践养成、制度保障完善、文化环境熏陶等路径,最大限度地激活中华优秀传统文化的资源,为中华民族的伟大复兴提供源源不竭的凝聚力和创造力。

一、提高中华优秀传统文化的研究水平与阐释水平提高中华优秀传统文化的研究水平与阐释水平,是实现创造性转化与创新性发展的前提和基础。

中华优秀传统文化的典籍浩如烟海,思想博大精深,短时间内难以为广大民众深入了解。

因此,需要客观科学地展开中华优秀传统文化的研究,需要礼敬温情地进行中华优秀传统文化的阐释。

在研究过程中,应重视传世典籍文献与出土文献文物之间的相互印证,坚持方法科学、态度平实、论证周密的原则,做到探根究源、正本清源,呈现优秀传统文化的真实面貌。

在研究与阐释过程中,要立足当代社会实践、坚持发展需要导向、回应人民普遍关切,结合新的时代条件进行补充、拓展与完善,古为今用,守正开新,以人民群众喜闻乐见、富有趣味与时代气息的表现形式,充分展现中华优秀传统文化的时代价值与独特魅力。

研究与阐释过程中,需秉持因事而化、因时而进、因势而新的原则,为中华优秀传统文化注入新的时代内涵,提升其凝聚力、引领力、感召力。

二、以党员干部培训来引导创造性转化与创新性发展党员干部培训,是引导中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展的重要保障。

意识形态决定文化的发展方向和前进道路,以党员干部培训引导创造性转化与创新性发展,是增强意识形态领域主导权和话语权、确保中华文化发展方向和道路的客观需要。

党的干部是党和国家伟大事业的中坚力量,要充分发挥党在创造性转化与创新性发展中的领导核心作用,应在党员干部培训中强化中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展的使命感、责任感。

![怎样实现中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展[优质ppt]](https://uimg.taocdn.com/2649ecaef90f76c661371afc.webp)

实现中华优秀传统文化的创造性转化创新性发展路径研究【摘要】本文旨在研究实现中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展路径。

在分析了研究背景、研究意义和研究目的。

在首先探讨了传统文化的内涵与特点,然后通过实践案例分析展示了创造性转化的方式,接着探讨了创新性发展的探索与实践,并探讨了传统文化与现代社会的结合方式以及中华优秀传统文化的当代意义。

结论部分总结了创造性转化与创新性发展的重要性,提出了启示与展望,并得出研究结论。

通过本文的研究,将有助于进一步推动中华优秀传统文化的传承和发展,促进其在当代社会的创新应用和持续传播。

【关键词】中华优秀传统文化,创造性转化,创新性发展,传统文化内涵,实践案例分析,现代社会,当代意义,结合方式,重要性,启示,展望,研究结论。

1. 引言1.1 研究背景中华优秀传统文化是中华民族几千年发展历程中留下的宝贵遗产,承载着丰富的思想精华和道德观念。

随着社会的快速发展和全球化进程的加剧,中华优秀传统文化在现代社会中逐渐面临挑战和威胁。

为了有效传承和弘扬中华优秀传统文化,实现其创造性转化和创新性发展,寻找适合当代社会的发展路径显得尤为重要。

研究背景主要是探讨中华优秀传统文化在当代社会的现状和面临的问题,分析其在现代社会中的价值和意义。

通过对传统文化的内涵和特点进行深入剖析,我们可以更好地理解其在当代社会中的地位和作用,为后续研究提供理论基础。

研究背景也涉及到中华优秀传统文化的价值观念与现代社会的冲突和融合,指出传统文化在当代社会中的发展面临的挑战,引发我们对传统文化创造性转化和创新性发展的思考和探索。

1.2 研究意义本研究的意义在于,通过对中华优秀传统文化进行创造性转化和创新性发展的路径研究,可以为保护传统文化、挖掘传统文化的内涵和价值、推动传统文化在现代社会的传播和传承提供理论和实践指导。

通过对传统文化与现代社会的结合方式进行探讨,可以引领社会文化发展的方向,促进中华传统文化与当代社会的互动融合,实现文化的共生共荣。

双月刊(总第185期)改革开放四十年来,中国这部发展的列车在调整的过程中快速前进,取得了不俗的成绩,中国的高速发展让世界为之瞩目,但是在我们的发展中存在一个短板,这就是十七届四中全会指出的文化大发展问题,这四十年来中国给世界贡献的主要是初级产品,如纺织品、玩具等低端产品(占世界70%—80%),但在国际上中国的影响并没有随着中国的产品出口而扩大,中国的发展、中国在国际上的影响力仅靠出口还不够,还不能起到全面、正面的影响,和对外贸易常年顺差的情况相比较,中国在文化方面与西方的交流处于严重的“逆差”状态。

同时,中国文化的发展成为中国在国际上提升影响力的重要因素。

这种情况引起我们的重视,在其中就存在一个问题,即中国文化今天到底都是什么?作为国之灵魂的文化并非孤岛,文化的场阈要受到政治、经济、文化、社会等多方面的合力影响而成。

今天我们所处的新时代不可能用传统文化来诠释,一个时代的文化是由所在时代的问题与任务所决定的,也即是说要建设中国特色社会主义新文化就必须要结合当下中国的政治、经济、生态等因素,如此才能全面地进行传统文化的创造性转化和创新性发展。

对文化的“双创”发展已不单单是文化的发展需要,更是延伸为中华民族复兴中国梦与中国特色社会主义的内在需要。

官方对此问题的表述愈来愈多,如,习近平总书记2013年12月30日在十八届中央政治局第十二次集体学习时的讲话中,第一次提出“实现中华传统美德的创造性转化、创新性发展”概念。

之后又在多次讲话中将此观点进一步表述为“实现传统文化的创造性转化、创新性发展”。

十九大报告中又进一步阐释,“要坚持为人民服务、为社会主义服务,坚持百花齐放、百家争鸣,坚持创造性转化、创新性发展,不断铸就中华文化新辉煌。

”这些对文化的要求呈现层层递进逐步加深的阐释为我们正确看待传统文化与当下形势的发展指明了方向,推进了前进的步伐。

学术界对“双创”这一思想也进行了深入研究与阐发,为我们加深理解和把握这一思想提供了启发性的思考和有价值的参考性的论述。