高中生物必修一新旧版教材内容变化

- 格式:doc

- 大小:553.57 KB

- 文档页数:18

高中生物必修一新旧版教材内容变化编撰:马琪翔时间:2019年12月4日目录一.教材知识框架分析 (3)二.情景式话术 (4)三.具体内容更替 (4)四.内容更替说明 (7)1.蓝细菌的表述更加准确 (7)2.肽键的准确表示方法 (7)3.组成人体蛋白质的氨基酸有21种 (8)4.内质网参与了分泌蛋白的合成 (9)5.水有两种运输方式 (9)6.载体蛋白和通道蛋白统称转运蛋白 (9)7.ATP的表述及作用方式 (10)8.NADPH也能提供能量 (10)9.细胞全能性的定义 (11)10.ATP水解释放的能量 (11)11.着丝点改为着丝粒 (11)12.胞吞胞吐的范畴相关变化 (12)13.格式相关变化 (12)14.增加的知识点 (12)15.实验探究的改变 (13)16.章节和顺序的改变 (13)附表一:高中生物+必修一新教材对旧试题的影响统计表 (14)附表二:高中生物+必修一新教材对知识树的影响统计表 (14)高中生物必修一新旧版内容变化新教材是由《普通高中课程标准实验教科书生物》修订而来,修订的主要依据是《普通高中生物学课程标准(2017 年版)》。

在修订过程中,吸收了高中生物实验教材的优点,在继承的基础提升了教材价值。

一.教材知识框架分析总体上看必修一新旧教材思路没有变化,以前的内容基本都可以使用,只有部分内容略微调整(下图为新旧教材知识框架),总体上来说是“三删一改一增加”删除3 个实验:观察DNA和RNA在细胞中的分布(实验操作难度大,效果不理想),体验制备细胞膜的方法(实验材料不容易得到,效果不理想),、细胞大小与物质运输的关系(需要耗费大量的实验材料,实验的价值也不高)。

其中“细胞大小与物质运输的关系”实验改为“思维训练运用模型作解释”,保留了该实验的思维训练价值。

更改了一个实验:按照课程标准的要求将“用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体”,调整为“用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动”,可行性更强了。

高中生物必修一新旧教材对比旧教材新教材结构框架不变,微公学变为内加科“虎克”改为“罗伯的细题的改为基本的生命系统”“资”教生命系统结更“思考与讨旁栏增加增加了“知有步大肠杆菌图“蓝藻”改”“念珠由“与社考式加本章小结内容核罗减少的旁支知识点的干扰,增加了“发展,明确每养题材中干将旧教材中合对格图正文内容有将“思考与更改为旁验丹“方法二”科材是细胞内良好溶剂,养废变为量子讨论增加删减了旁栏中“食盐加碘”“细胞中化合量的问删减了“与删减了“技增加了旁栏更改正文内使得无机盐言精炼准有又增加了探删减二糖中的增加了“拟的改变了“植体子旁栏增加了“批判性思维” 正文增加了的相增加了“与讨论”问了的相关更换了海豹删减了旧教“与生活的增加了“磷区旁栏增加了醇“与生活“生物大为骨架”的知识,“糖类转有了能的举“蛋氨基酸正文氨基酸的种改联中非必需氨更“空间结改为意将“氨基酸的改“脱水缩合反应”之后,并以增加了“思“蛋蛋白质的性了“盐析”的所材的“科学前沿”正文第一段“核酸的增加了核酸(删减了DNA察在细胞中的分布”“核苷酸RNA 上 改为饼与组将“核酸的调整到较有利结的丰满了正文将“生物大为的内容调后将旧教材中无一节的最调后增加了“单多意增加了学科题第3章 旧教材新教材题是旧教材细并引入细现,并除制将对细叙史像型第二节“细胞器”部分新老教材对比1.问题探讨:本节问题探讨以我国自行研制C919飞机为背景,要求学生分析研制中各部门的分工与合作,类比细胞中不同结构之间的关系。

其中隐含整体和局部的观念以及对细胞内各组分协调关系的理解;同时也能引导学生关注我国的科技发展,激发学生的爱国情怀。

2.细胞器之间的分工2.1科学方法——差速离心法新教材中差速离心法的原理介绍更清楚了,学生能够通过阅读教材即明确差速离心是分级分离的。

现行教材介绍差速离心时过于概括,不利于学生理解。

2.2形态、结构与功能新教材介绍细胞器之间的分工时,着重强调各细胞器的功能,而非形态和结构。

人教版高中生物学新教材必修1部分内容变化分析寇小永1窦继红2龚大洁1!! (1西北师范大学教育学院兰州730070 ;2西北师范大学第二附属中学兰州730070)摘要本文对比分析了新、旧教材《分子与细胞》模块,对新教材在体现“大概念”“大单元”的教学思想、彰显人文教育和育人价值方面的特点进行了总结分析。

关键词教材比较分子与细胞内容变化特点对比分析人教版生物学新、旧教材《分子与细胞》模块,发现新教材以《普通高中生物学课程标准(2017年版)》为导向,完善、更新内容,凸显育人价值。

1微调章节,凸显大概念教学课程标准强调“内容聚焦大概念”的课程理念,要求通过“分子与细胞”的学习形成2个大概念,大概念1为“细胞是生物体结构与生命活动的基本单位”,均分布于新、旧教材前三章,大概念2为“细胞的生存需要能量和营养物质,通过分裂实现增殖”均分布于新、旧教材后三章,2个大概念的章节分布在新旧教材中基本一致。

但比较新旧教材目录发现,新教材适当调整了章节安排,凸显大概念教学的思想。

整体来看,章节内调整较大的为第2、3、4章。

第2章由原来的“有机物)无机物”调整为“无机物)有机物”,且“有机物”三节内容按学习难度由简单到复杂排列,层层递进,更加符合学生的认知发展。

第3、4章中将“细胞膜”与“生物膜的流动镶嵌模型”合并为“细胞膜的结构和功能”,将“物质跨膜运输的实例”与“运输方式”合并,即将“植物细胞的吸水和失水”这一实例合并在“被动运输”一节的“探究•实践”栏目中,易于学生知识建构,凸显结构与功能相适应的生命观念,体现出单元主题设计教学的思想。

第6章将“细胞衰老与个体衰老的关系”放在细胞衰老的特征与原因之后,增加“细胞自噬”的内容,删去“细胞的癌变”一节,此整合凸显教学内容“少而精”的原则,利于建构关于生命的历程的概念。

2教材内容的完善与更新2.1节标题的修改第3章以“细胞膜的结构和功能”等核心概念作为节标题,不加“系统的边界”等修饰词,直人主题,更加确切。

必修一新旧教材的差异高中生物学新教材在课程基本理念、课程目标、课程结构与课程内容等方面均有所变化。

总体而言,新教材从创设真实情境、聚焦大概念、渗透学科思想等方面来培养和发展学生的学科核心素养,使教师在教书育人中做到把“立德树人”作为教学的根本任务。

现对2019人教版必修1与旧版人教版必修1教材进行详细对比,总结出16个重要变化。

1.“蓝细菌”替代“蓝藻”随着人类对生物的深入研究和获得新发现,生物的分界历经二界、三界、四界、五界、六界等变化,最后又提出“三域”学说。

目前”三域学说”已获国际学术界基本肯定,把生命世界分为细菌域、古生菌域、真核生物域。

细菌域包括细菌、放线菌、蓝细菌和各种除古生菌以外的其他原核生物。

古生菌域包括一些嗜热和超嗜热古生菌、极端嗜盐菌、极端嗜酸菌、产甲烷古生菌等。

真核生物域包括原生生物界、真菌界、植物界、动物界。

新教材必修1第1章第2节“细胞的多样性和统一性”中用“蓝细菌”替代“蓝藻”一词。

其中有这样的表述:“原核生物主要是分布广泛的各种细菌。

有一类细菌叫作蓝细菌(旧称蓝藻)”,该表述让部分教师产生疑问:“原来的蓝藻难道是细菌?”这种疑问的产生是由于把新教材中的“细菌”理解成了细菌域中狭义的细菌。

其实,新教材中在本节所说的“细菌”是指细菌域,而非细菌域中狭义的细菌。

蓝细菌是革兰氏阴性、无鞭毛、含叶绿素a、能进行放氧性光合作用的原核生物,属于细菌域。

“蓝藻”一词容易使学生将其误解为真核生物的藻类。

以“蓝细菌”代替,很容易知其为原核生物。

2.氢键新教材增加了对氢键的描述。

新教材20-21页:水为什么能成为细胞内良好的溶剂呢?它又为什么具有支持生命的独特性质呢?这是由它的分子结构所决定的。

水分子由2个氢原子和1个氧原子构成,氢原子以共用电子对与氧原子结合。

由于氧具有比氢更强的吸引共用电子的能力,使氧的一端稍带负电荷,氢的一端稍带正电荷。

水分子的空间结构及电子的不对称分布,使得水分子成为一个极性分子。

第一章1.将“生命活动离不开细胞”整合进了“细胞是基本的生命系统”中,书后题中以图片形式介绍了病毒,引导思考病毒生命活动为什么离不开细胞。

2.调整知识顺序,先讲述细胞学说,后讲述细胞是最基本的生命系统,再介绍细胞的多样性和统一性。

3.细胞学说建立过程的标题改变,放入了思考、讨论中,而不再是资料分析。

4.细胞学说的内容3改变说法:新细胞是由老细胞分裂产生的。

5.生命系统结构层次的图片改变。

多使用的是初中生物教材中的图片。

6.用高倍镜观察几种细胞中的课本图片改变。

7.蓝藻图片提出“色球藻”。

细菌图片换了,多了鞭毛8.真核生物和原核生物一节旁栏思考题更有深度。

——真原核生物的本质,进化角度分析二者。

9.生物科技进展更贴近生物研究的前沿。

10.书后题更偏向于用文字表述去答题,偏向于归纳、分析和知识应用。

要求学会概念图绘制。

第二章1.细胞中的元素添加思考讨论:“比较组成玉米和人体细胞的元素及含量”,用以直观分析组成细胞的大量元素和微量元素,说明不同生物细胞中元素种类相同,含量不同。

占细胞干重最多的元素为C。

2.旧教材中元素在细胞鲜重、干重的饼状图删掉了。

3.组成细胞的化合物:删掉表格、大括号图,增加饼状图,各种化合物的含量数据有变化,增加了与生活的联系:食物合理搭配。

4.生物组织检测实验:还原糖去掉果糖,只剩下葡萄糖。

脂肪的观察方法减少,只剩下花生子叶临时切片观察,去掉了苏丹四的染色结果。

实验材料有变化,苏丹3染液给出了具体浓度配制。

实验去掉了淀粉的检测和观察。

增加了三个实验的结果图片,清晰明了。

5.调整知识顺序,细胞中的无机物调整为第二节,糖类和脂质调整为第三节,蛋白质为第四节,核酸为第五节。

按难度进行了调整,符合学生学习认知规律。

6.细胞中的水:增加了水分子的结构模型图,提出了水分子之间靠“氢键”结合。

以“小字”形式增加了水的分子结构,用以说明水为什么是细胞内的良好溶剂,为什么能够维持生命系统稳定性。

胡庆、赵爱霞、刘桂婷:1 针对生物必修一模块“分子与细胞”教材进行分析与比较。

请分别分析人教版、苏教版、浙科版、河北少儿版和中图版五个版本教材的《生物必修1:分子与细胞》,并对五个版本教材的必修一模块来比较。

《生物必修1:分子与细胞》五个版本教材研究报告一、国内高中生物必修一五个版本教科书简介高中生物课程改革已于 2004 年 9 月起在全国四个省级实验区(广东、海南、山东、宁夏)实施,与之配套的实验教科书也相继进入各实验区供学校使用,目前已经通过全国中小学教材审定委员会 2004 年初审通过的新教材有五个版本:朱正威、赵占良主编,人民教育出版社出版;张时新主编,中国地图出版社出版;汪忠主编,江苏教育出版社出版;刘植义主编,河北少儿出版社出版;刘相钰、刘恩山主编,浙江科学技术出版社出版。

1、人教版普通高中生物必修一《分子与细胞》简介课程教材研究所生物课程教材研究开发中心主任赵占良老师指出人教版教材的特色主要表现如下:(1)人教版教材的素材选取重视科学家的研究过程与研究方法,不仅仅局限于罗列知识点,而是注重介绍知识的发生或发现过程,以及在该过程中所体现出来的科学家们的智慧思想与科学方法。

包括研究问题的确立,实验材料的选取,实验方案的设计、实施,以及根据结果获取结论等。

(2)教材内容组织突出并再现了科学发展的逻辑,淡化了知识的系统性,而对知识的来龙去脉及逻辑联系明显给予了强化,在很大程度上还原了科学知识发现和科学研究发展的真实历程及逻辑顺序。

(3)教材在知识引入上注重从现实生活中发现并提出问题,从而引出新知识,通过分析及解决这些问题,进而获取或掌握这些新知识。

人教版教材很重视问题情境的创设,重视学生的思考、想象、讨论与尝试解决,进而引到新知识的学习上来,并且更加重视学生已有知识经验在学习中的作用。

(4)教材的活动设计突出探究及探究性学习,不仅体现在诸如“探究”、“实验”、“模型建构”、“课后制作”、“资料分析”以及“资料搜集和分析”等外显栏目设置上,还内隐在正文的编写中,如每节中几乎都有的“思考与讨论”以及练习中,甚至有的节就是完全以探究的形式组织的。

整体改变原则:偏重应用与对实际生活的解释,偏重从本质上去介绍结构和功能,偏向于社会责任的渗透,体现了生物学科核心素养的培养。

第一章1.将“生命活动离不开细胞”整合进了“细胞是基本的生命系统”中,书后题中(P8拓展应用2)以图片形式介绍了病毒,引导思考病毒生命活动为什么离不开细胞。

2.调整知识顺序,先讲述细胞学说,后讲述细胞是最基本的生命系统,再介绍细胞的多样性和统一性。

3.细胞学说建立过程的标题改变,放入了“思考、讨论”中,而不再是“资料分析”。

4.细胞学说的内容第3条改变说法:新细胞是由老细胞分裂产生的。

(旧:新细胞可以从老细胞中产生。

)5.生命系统结构层次的图片改变。

6.用高倍镜观察几种细胞中的课本图片改变。

7.蓝藻之名不再用,直接用蓝细菌,蓝藻图片提出“色球藻”。

细菌图片换了,多了纤毛。

8.真核生物和原核生物一节旁栏思考题更有深度。

—从真原核生物的本质,进化角度分析二者。

9.生物科技进展更贴近生物研究的前沿。

10.书后题更偏向于用文字表述去答题,偏向于归纳、分析和知识应用。

要求学会概念图绘制。

第二章1.细胞中的元素(P16)添加思考讨论:“比较组成玉米和人体细胞的元素及含量”,用以直观分析组成细胞的大量元素和微量元素,说明不同生物细胞中元素种类相同,含量不同。

占细胞干重最多的元素为C。

2.旧教材中元素在细胞鲜重、干重的饼状图删掉了。

3.组成细胞的化合物:删掉表格、大括号图,增加饼状图,各种化合物的含量数据有变化,增加了与生活的联系:食物的合理搭配。

4.生物组织检测实验:还原糖去掉果糖,只剩下葡萄糖。

脂肪的观察方法减少,只剩下花生子叶临时切片观察,去掉了苏丹四的染色结果。

实验材料有变化,苏丹Ⅲ染液给出了具体浓度(0.01g/ml)。

实验去掉了淀粉的检测和观察。

增加了三个实验的结果图片,清晰明了。

5.调整知识顺序,细胞中的无机物调整由2.5为2.2,糖类和脂质调整由2.4为2.3,蛋白质由2.2为2.4,核酸由2.3为2.5。

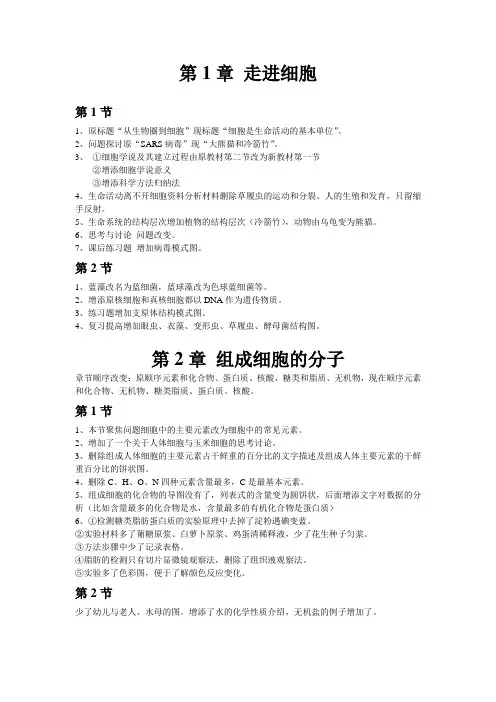

第1章走进细胞第1节1、原标题“从生物圈到细胞”现标题“细胞是生命活动的基本单位”。

2、问题探讨原“SARS病毒”现“大熊猫和冷箭竹”。

3、①细胞学说及其建立过程由原教材第二节改为新教材第一节②增添细胞学说意义③增添科学方法归纳法4、生命活动离不开细胞资料分析材料删除草履虫的运动和分裂、人的生殖和发育,只留缩手反射。

5、生命系统的结构层次增加植物的结构层次(冷箭竹),动物由乌龟变为熊猫。

6、思考与讨论问题改变。

7、课后练习题增加病毒模式图。

第2节1、蓝藻改名为蓝细菌,蓝球藻改为色球蓝细菌等。

2、增添原核细胞和真核细胞都以DNA作为遗传物质。

3、练习题增加支原体结构模式图。

4、复习提高增加眼虫、衣藻、变形虫、草履虫、酵母菌结构图。

第2章组成细胞的分子章节顺序改变:原顺序元素和化合物、蛋白质、核酸、糖类和脂质、无机物,现在顺序元素和化合物、无机物、糖类脂质、蛋白质、核酸。

第1节1、本节聚焦问题细胞中的主要元素改为细胞中的常见元素。

2、增加了一个关于人体细胞与玉米细胞的思考讨论。

3、删除组成人体细胞的主要元素占干鲜重的百分比的文字描述及组成人体主要元素的干鲜重百分比的饼状图。

4、删除C、H、O、N四种元素含量最多,C是最基本元素。

5、组成细胞的化合物的导图没有了,列表式的含量变为圆饼状,后面增添文字对数据的分析(比如含量最多的化合物是水,含量最多的有机化合物是蛋白质)6、①检测糖类脂肪蛋白质的实验原理中去掉了淀粉遇碘变蓝。

②实验材料多了葡糖原浆、白萝卜原浆、鸡蛋清稀释液,少了花生种子匀浆。

③方法步骤中少了记录表格。

④脂肪的检测只有切片显微镜观察法,删除了组织液观察法。

⑤实验多了色彩图,便于了解颜色反应变化。

第2节少了幼儿与老人、水母的图。

增添了水的化学性质介绍,无机盐的例子增加了。

第3节1、问题探讨改为葡萄糖对细胞培养的作用。

2、本届聚焦多了一个对健康生活的帮助。

3、二糖少了几种二糖的组成示意图。

4、多糖对了几丁质。

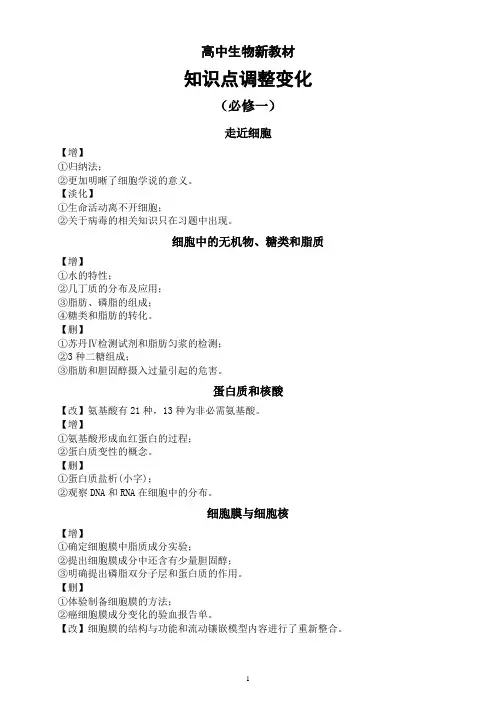

高中生物新教材知识点调整变化(必修一)走近细胞【增】①归纳法;②更加明晰了细胞学说的意义。

【淡化】①生命活动离不开细胞;②关于病毒的相关知识只在习题中出现。

细胞中的无机物、糖类和脂质【增】①水的特性;②几丁质的分布及应用;③脂肪、磷脂的组成;④糖类和脂肪的转化。

【删】①苏丹Ⅳ检测试剂和脂肪匀浆的检测;②3种二糖组成;③脂肪和胆固醇摄入过量引起的危害。

蛋白质和核酸【改】氨基酸有21种,13种为非必需氨基酸。

【增】①氨基酸形成血红蛋白的过程;②蛋白质变性的概念。

【删】①蛋白质盐析(小字);②观察DNA和RNA在细胞中的分布。

细胞膜与细胞核【增】①确定细胞膜中脂质成分实验;②提出细胞膜成分中还含有少量胆固醇;③明确提出磷脂双分子层和蛋白质的作用。

【删】①体验制备细胞膜的方法;②癌细胞膜成分变化的验血报告单。

【改】细胞膜的结构与功能和流动镶嵌模型内容进行了重新整合。

细胞器与生物膜系统【增】①差速离心法的原理和过程;②内质网种类;③同位素标记法的定义和应用。

【删】①细胞质基质的组成和意义;②用高倍显微镜观察线粒体。

【改】实验改为用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动。

【强化】细胞骨架小字改为宋体。

细胞的物质输入和输出【增】①渗透作用概念及方向;②影响自由扩散和协助扩散运输速率的因素;③胞吞、胞吐的实例。

【删】物质跨膜运输的其他实例。

【改】①被动运输和协助扩散的概念;②胞吞、胞吐属于物质的跨膜运输方式。

【强化】胞吞、胞吐由小字改为宋体。

酶和ATP【增】①淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用;②ATP供能机制及实例;③“~”特殊化学键不稳定的原因;④吸能反应与放能反应的实例。

【改】①ATP中文名称,“~”代表特殊的化学键,不再说高能磷酸键;②能量“通货”改为能量“货币”。

【强化】过酸、过碱或高温对酶活性影响由小字改为宋体细胞呼吸的原理和应用【增】①细胞呼吸的实质;②葡萄糖也能与酸性重铬酸钾发生颜色反应,应将酵母菌培养时间适当延长以耗尽溶液中的葡萄糖;③无氧呼吸的概念;④储存水果、粮食的条件。

新旧人教版高中生物教材对比分析新旧人教版高中生物教材对比分析摘要:本文就《普通高中生物教科书·生物学》和《普通高中课程标准实验教科书·生物》进行了宏观对比,同时为具体表现二者的区别,本文以高中生物必修一第三章《细胞的基本结构》为例,进行了具体的比较分析,以期达到见微知著的目的。

通过这一章的不同诠释可见新版教材的革新之处:科技前沿知识的引入、生物基础知识的深化、圖片的具象化呈现、学科核心素养的渗入等。

本文探讨内容略显浅薄,希望起到抛砖引玉的作用。

关键词:新旧教材;高中生物;教材对比一、前言从2004年至今,15年光阴过去,《普通高中课程标准实验教科书·生物》(下文称为2004版实验教材)教科书即将成为历史,而经过实验教材多年实践经验的积累、铺垫,《普通高中生物教科书·生物学》(下文称为2019版教材)已经成书。

新版教科书以《普通高中生物学课程标准(2017年版)》为指导方向,针对生物学科核心素养的生命观念、科学思维、科学探究以及社会责任几个方面都有明显的教材设置,如在必修一的“科学家访谈”一栏中,与施一公教授的对话中,通过教授的个人经历、科研过程就极大程度地呈现了社会责任的内涵。

下面通过结构设置、内容设置及栏目设置等方面,对2019版教材较2004版实验教材的革新之处进行分析。

二、宏观对比(一)名称设置 2019版教材将生物教材命名为“生物学”,在2004版实验教材——“生物”的命名基础上多加了一个“学”字,在课程标准的命名也为“生物学课程标准”。

生物学作为六大自然科学之一,虽然可以简称为生物,但“生物”这一名词所指的是生物本身的内涵:“泛指自然界一切有生命的物体”;而生物学更加强调了学科的特点,更为正式、严谨地表明了这个学科的含义:“研究生物的结构、功能、发生和发展规律的科学。

” (二)结构设置根据2017版课程标准的要求,教材模块的设置与2004版实验教材有所不同:将原有的必修三《稳态与环境》进行了拆分,与之前的选修教材进行部分合并,设置为选修性必修教材,同时选修部分设置三个拓展模块,供“3+3”高考制度中,学生的高考考试科目内容的学习,教材结构上也因此产生了变化(图1、图2)。

高中生物新教材对旧教材的改动必修一1 着丝粒取代着丝点新教材以着丝粒代替着丝粒,与时俱进,力求反映生物科学的新进展。

在过去,着丝粒或着丝粒常用于染色体上纺锤体丝的附着区。

着丝粒主要出现在遗传学文献中,着丝粒主要出现在细胞学文献中。

现在,着丝点这一术语逐渐被动粒取而代之;着丝粒这一术语则被沿用下来。

着丝粒和动粒都是染色体结构的重要部分,两者紧密联系,位置关系固定,结构成分相互穿插,功能密切相关。

着丝粒是染色体主缢痕的染色质部位,能够把两个姐妹染色单体连在一起并在后期分离。

动粒是纺锤丝附着位点,与染色体移动有关,在前期和中期每一个染色体有两个动粒位于着丝粒两侧。

2 脂肪必修1旧教材中没有关于脂肪概念的描述。

必修1 新教材26页∶脂肪是由三分子脂肪酸与一分子甘油发生反应而形成的酯,即三酰甘油(又称甘油三酯)。

评析∶旧教材提到脂肪,但没有脂肪的概念,学生对脂肪不甚了解,经常在学习中遇到问题,提出疑问。

新教材中给出了脂肪的概念,教材旁边还加了一张图。

这种做法有助于学生了解脂肪的构成,降低学习难度。

3 蛋白质变性必修1旧教材中没有明确提出蛋白质变性的概念。

必修1新教材32页∶蛋白质变性是指蛋白质在某些物理和化学因素作用下某特定的空间构象被破坏,从而导致其理化性质的改变和生物活性丧失的现象。

评析∶新教材给出的概念中,更明确了蛋白质变性后蛋白质空间结构的破坏,生物活性的丧失,更好区分蛋白质变性和蛋白质盐析。

4 被动运输必修1旧教材70页∶物质进出细胞,既有顺浓度梯度的扩散,统称为被动运输。

必修1新教材65页∶物质以扩散方式进出细胞,不需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种物质跨膜运输方式称为被动运输。

评析∶旧教材在被动运输概念中侧重顺浓度的重要性,新教材在被动运输概念中则侧重不消耗能量的表述。

5 自由扩散必修1旧教材70页∶物质通过简单的扩散作用进出细胞,叫做自由扩散。

必修1新教材66页∶物质通过简单的扩散作用进出细胞,叫作自由扩散,也叫简单扩散。

新教材对应老教材目录(按考试大纲顺序)必修1《分子与细胞》1-1 细胞的分子组成新增内空:1.实验“观察DNA与RNA在细胞中的分布”2.生物大分子的碳架结构1-2 细胞的结构新增内空:1.分析细胞学说的建立过程2.生命系统的结构层次3.模拟探究细胞表面与体积的关系4.细胞膜①液态镶嵌模型②体验制备细胞膜的方法③功能:信息交流5.用高倍镜观察叶绿体和线粒体6.使用显微镜观察多种多样的细胞7.构建模型(数学模型、概念模型、物理模型)8.生物膜系统的结构与功能1-3 细胞的代谢删去:这一部分删去内容较多1 .新陈代谢的概念和类型。

2.植物对水分的吸收和利用。

3.植物的矿质营养。

4 .人和高等动物三大营养物质代谢。

5.酶的高效性和专一性实验。

6.光反应中的能量变化。

7.C3植物和C4植物。

8.生物固氮。

新增内空:1.协助扩散2.活化能3.探究实验:探究酵母菌细胞呼吸方式4.光合作用的探究过程5.研究环境因素对光合作用的影响6.比较过氧化氢不同条件下的分解1-4 细胞的增殖新增内空:1.细胞不能无限长大2.实验:细胞大小与物质跨膜运输的关系1-5 细胞的分化、衰老和凋亡新增内空:1细胞凋亡2讨论恶性肿瘤的防治必修2《遗传与进化》2-1 遗传的细胞基础删去:1.无性生殖和有性生殖的相关内容。

2.生物的个体发育提法改变:1.“精子和卵细胞的形成过程”为“动物配子的形成过程”2.“受精作用”为“动物的受精过程”新增内空:实验“观察蝗虫精母细胞减数分裂固定装片”2-2 遗传的分子基础删去:1. DNA的粗提取与鉴定(转到选修1)2.原核细胞和真核细胞的基因结构新增内空:1.人类对遗传病的探索过程2-3 遗传的基本规律删去:1.细胞质遗传、细胞质遗传物质基础和特点。

2.雄性不育在育种中的应用新增内空:1.孟德尔遗传实验的科学方法2.类比推理3.假说演绎2-4 生物的变异新增内空:1.关注转基因生物和转基因食品的安全性2.实验:低温诱导植物染色体数目的变化2-5人类遗传病删去:优生的概念和措施新增内空:1.人类遗传病的监测与预防2.关注人类基因组计划及其意义2-6生物的进化新增内空:1.拉马克的进化学说2.共同进化与生物多样性的形成必修3《稳态与环境》3-1 植物激素的调节删去:植物的向性运动新增内空:探究植物生长调节剂对扦插枝条生根的作用(预实验)3-2 动物生命活动的调节删去:1.神经调节与行为;2.激素调节与行为提法改变:“动物激素的调节”为“脊椎动物的激素调节”。

高中生物必修一新旧版教材内容变化原创马琪翔徐说生物3天前新教材是由《普通高中课程标准实验教科书生物》修订而来,修订的主要依据是《普通高中生物学课程标准(2017 年版)》。

在修订过程中,吸收了高中生物实验教材的优点,在继承的基础提升了教材价值。

一.教材知识框架分析总体上看必修一新旧教材思路没有变化,以前的内容基本都可以使用,只有部分内容略微调整(下图为新旧教材知识框架),总体上来说是“三删一改一增加”删除3 个实验:观察DNA和RNA在细胞中的分布(实验操作难度大,效果不理想),体验制备细胞膜的方法(实验材料不容易得到,效果不理想),、细胞大小与物质运输的关系(需要耗费大量的实验材料,实验的价值也不高)。

其中“细胞大小与物质运输的关系”实验改为“思维训练运用模型作解释”,保留了该实验的思维训练价值。

更改了一个实验:按照课程标准的要求将“用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体”,调整为“用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动”,可行性更强了。

增加了一个实验:按照课程标准的要求增加的实验为:淀粉酶对淀粉和蔗糖水解的作用,该实验可以说明酶的专一性。

新教材必修一知识框架旧教材必修一知识框架二.情景式话术新教材在具体落实学生生物学学科核心素养发展方面,没有采用贴标签的方式,而是结合具体的知识内容,设置问题情境,让学生通过真实情境下的探究与实践活动发展核心素养。

第一,注意创设真实的问题情境。

无论是章首页,还是各节,在问题情境的创设上,都强调了“真实的问题情境”(原实验教材中,有些问题情境为虚拟情境,教材修订时都改为真实的问题情境)。

例如,第3 章章首页问题情境为胰岛分泌胰岛素这一真实的问题情境。

第二,强调情境的贯穿性,注意前后呼应。

有些章节,“问题探讨”创设的情境,到教材正文介绍和习题中,还在不断呼应。

例如,第1 章第1 节的“问题探讨”的情境是:大熊猫与它吃的冷箭竹虽然形态迥异,但都是由细胞组成。

从这一情境切入,引发学生思考,同时正文内容也呼应这一情境。

在这一节“细胞是基本的生命系统”的学习内容里,再次出现这一情境,但引导学生思考的问题深入到了为什么说细胞是基本的生命系统这一深度。

第三,部分概念的也直接带入具体场景,比如,旧版课本中对种群的概念为:在一定的区域同种生物的所有个体,新版课本中为:在一定区域内,所有大熊猫形成了一个种群。

三.具体内容更替必修一新旧版各章节内容变化对比表项1. 生命系统的结构分析内容大量减少生命系统的结构分析较多2. 分析细胞学说的建立过程减少分析细胞学说的建立过程3. 色球蓝细菌颤蓝细菌念珠蓝细菌蓝细菌(主流)蓝球藻颤藻念珠藻蓝藻4. 细胞中水的相对含量70%~90%细胞中水的相对含量85%~90%5. 第二章知识点出现教学顺序(从左到右)无机物—糖和脂—核酸—蛋白质第二章知识点出现教学顺序(从左到右)蛋白质—核酸—糖和脂—无机物6. 水的分子构成和氢键未提及7. (CH2O)未明确8. [(C6H10O5)n]((C6H5O10)n])9. 几丁质及其衍生物未提及20.未明确21. 能够协助这些物质顺浓度梯度跨膜运输,这些蛋白成为转运蛋白,转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白,载体蛋白和通道蛋白的作用机理22.自由扩散出入细胞23. 水分子更多的借助细胞膜上的水通道蛋白以协助扩散方式进出细胞24. 把胞吞,胞吐上升到和主动运未明确输并列的层次,内容增加25. 胞吞,胞吐可以为颗粒物,与未提及膜上蛋白质有关26. ATP是细胞能量的“货币”ATP是细胞能量的“通货”27. 分子转移势能未提及28. 未提及未提及29. C3是三碳化合物—3-磷酸甘油酸未提及30. C5是五碳化合物—核酮糖-1,5-二磷酸(RUBP)31. 光合作用光反应产生正电荷氢未提及离子32. 着丝粒着丝点四.内容更替说明1.蓝细菌的表述更加准确蓝细菌也叫蓝藻。

蓝细菌体内有叶绿素a,能进行光合作用,有细胞壁,生活在水中,与单细胞藻类非常类似,因此,人们最初发现并进行命名时,将其归为藻类植物。

随着显微技术的发展,能够更加清晰地认识蓝细菌的结构,发现它没有成形的细胞核(由核膜包被的细胞核),即没有真正的细胞核(无核膜和核仁),因而将其归于原核生物中的细菌类,称为蓝细菌。

在《土壤学名词》(第二版,1998年)、《细胞生物学名词》(2009年版)、《微生物名词》(第二版,2012年)和《植物学名词》(第二版,2017年)中,都定义蓝细菌为:含叶绿素a和藻胆素的产氧光合原核生物。

只有蓝细菌的命名真实地反映了它的结构特点和分类地位。

因此,这次教材修订,基于尊重科学,尊重名词规范,将蓝藻改为蓝细菌,但考虑到蓝藻是大家熟悉的叫法,就以“蓝细菌(蓝藻)”的形式呈现。

如此相应地,蓝球藻、颤藻、念珠藻改名为色球蓝细菌、颤蓝细菌、念珠蓝细菌。

修改建议:名称变更2.肽键的准确表示方法肽键是指一个氨基酸的羧基与另一个氨基酸的氨基发生缩合反应脱水形成肽时,羧基和氨基所形成的化学键,在《细胞生物学名词》(2009年版)和《生物化学与分子生物学名词》(2008年版),以及《化学名词》(2016年版)中,将该化学键称为“酰胺键”,“酰胺键”就是“肽键”,之所以将其称为“肽键”而没有称为“酰胺键”,一是多数的大学相关教材直接称其为“肽键”,二是方便学生理解“肽键”,肽键的理解还涉及“二肽”“多肽”等名词。

在原教材中,肽键表示为图1,这种表示能让学生理解肽键的形成方式和具体结构。

新教材将肽键修改为图2。

图1 图2查阅国内大学教材,有的认为肽键是指—CO—NH—,也有的认为是C和N 之间的化学键。

这次修订是基于两点理由:一是更加准确地反映肽键;二是遵循国家教材审查委员会的审查意见。

修改建议:概念和内容变更图例修改3.组成人体蛋白质的氨基酸有21种新修订的教材中组成人体蛋白质的氨基酸有21种,其中8种为必需氨基酸,13种为非必需氨基酸。

与原教材相比,构成人体蛋白质的氨基酸多了1种,这种氨基酸就是硒代半胱氨酸(图3),属于非必需氨基酸。

图3 硒代半胱氨酸和吡咯赖氨酸1986年,英国科学家Chambers等人在研究和鉴定一些动物谷胱甘肽过氧化物酶的作用时发现了硒代半胱氨酸,并提出硒代半胱氨酸由密码子UGA 编码完成。

UGA 这个密码子原来仅视为多肽合成的终止码,现在发现它也是硒代半胱氨酸的密码子,故是个双功能的密码子。

这样, 硒代半胱氨酸现被认为是蛋白质中天然存在的第21 种氨基酸, 这个发现是硒蛋白研究中里程碑式的进展,它揭示了硒的分子生物学基础。

迄今为止,硒代半胱氨酸已经被发现是25种硒酶的活性中心,是含硒酶(尤其是抗氧化酶)的核心。

如果没有这第21种氨基酸,含硒酶就无法工作,人就会出各种各样的毛病。

有人说组成人体蛋白质的氨基酸有22种,第22种氨基酸是吡咯赖氨酸(见图3)。

这种说法不对,尽管吡咯赖氨酸是真实存在的,但它不是组成人体蛋白质的氨基酸,这种氨基酸是在甲烷菌的甲胺甲基转移过程中发现的,是目前已知的第22种参与蛋白质生物合成的氨基酸,只存在于甲烷菌中。

因此,组成人体蛋白质的氨基酸有21种。

修改建议:概念和内容变更4.内质网参与了分泌蛋白的合成新教材中关于分泌蛋白的合成表述为:“分泌蛋白的合成过程大致是:首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成。

当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。

”而原教材的表述为:“分泌蛋白最初是在内质网上的核糖体中由氨基酸形成肽链,肽链进入内质网进行加工,形成有一定空间结构的蛋白质。

”新教材的表述与原教材相比,更加详细、准确,具体说明了核糖体的两种状况(游离状态和附着在内质网上),澄清了只有附着在内质网上的核糖体才能合成蛋白质的错误概念,同时对内质网的作用描述更加准确:加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。

修改建议:概念和内容变更5.水有两种运输方式原教材在讲到水的运输方式时,在正文中阐述的是自由扩散方式,在课外阅读栏目“科学前沿”中又讲到了水的运输是通过水通道蛋白进行的。

科学研究表明,在动物肾脏内,水分子的跨膜运输速率远大于自由扩散速率,这是因为水通道蛋白的存在。

科学家在人体细胞中已发现13种水通道蛋白,在模式生物拟南芥的细胞中已发现35种水通道蛋白。

事实证明,水通道蛋白广泛存在于各类细胞的细胞膜上,水的运输方式不能再简单地归为自由扩散,而更多的是借助细胞膜上的水通道蛋白以协助扩散的方式进出细胞。

因此,新教材将水的运输方式表述为自由扩散和协助扩散,并强调了通过水通道蛋白进行协助扩散的重要性。

修改建议:概念和内容变更6.载体蛋白和通道蛋白统称转运蛋白原教材在讲到协助扩散和主动运输时,强调载体蛋白的作用,认为“进出细胞的物质借助载体蛋白的扩散,叫做协助扩散”“从低浓度一侧运输到高浓度一侧,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种运输方式叫做主动运输”。

载体蛋白在协助扩散和主动运输中都起着重要的作用。

新教材的表述是:“这种借助膜上的转运蛋白进出细胞的物质扩散方式,叫作协助扩散,也叫易化扩散”“物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种运输方式叫作主动运输”。

转运蛋白包括载体蛋白和通道蛋白。

协助扩散所依赖的转运蛋白包括载体蛋白和通道蛋白,主动运输所依赖的转运蛋白只有载体蛋白。

小分子物质或离子跨膜运输,如果是顺浓度梯度,就不需要消耗能量,此时可通过通道蛋白和载体蛋白进行转运;如果是逆浓度梯度,就需要消耗能量,此时借助的是载体蛋白。

因此,新教材这样定义:转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两种类型。

载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,而且每次转运时都会发生自身构象的改变;通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过。

分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合。

修改建议:概念和内容变更7.ATP的表述及作用方式新教材关于ATP的表述如下:ATP是腺苷三磷酸的英文名称缩写。

称为能量“货币”(旧版为“通货”),ATP分子的结构可以简写成A—P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,~代表一种特殊的化学键。

由于两个相邻的磷酸基团都带负电荷而相互排斥等原因,使得这种化学键不稳定,末端磷酸基团有一种离开ATP而与其他分子结合的趋势,也就是具有较高的转移势能。

当ATP 在酶的作用下水解时,脱离下来的末端磷酸基团挟能量与其他分子结合,从而使后者发生变化。

可见ATP水解的过程就是释放能量的过程,1 mol ATP 水解释放的能量高达30.54 kJ,所以说ATP 是一种高能磷酸化合物。