胃肠道间质瘤的影像诊断(新)

- 格式:ppt

- 大小:3.13 MB

- 文档页数:19

胃 肠 道 间 质 瘤概述病理影像表现鉴别诊断1.2.3.4.目录概 述概 述•胃肠道间质瘤(GIST)是消化道最常见的原发性间叶源性肿瘤。

•胃肠道间质瘤是起源于胃肠道未定向分化的间质细胞,免疫表型上表达KIT蛋白(CD117),遗传学上存在频发性c-kit基因突变,组织学上富含梭形和上皮样细胞的一类独立的肿瘤。

流 行 病 学 特 点•年龄:可发生于各年龄段,多见于50岁以上中年人。

•无明显性别差异。

•好发部位:GIST可发生在从食管至直肠的消化道的任何部位,其中60%-70%发生在胃,以胃体部大弯侧最多,其次胃窦部;20%-30%发生在小肠。

•发生在胃肠道外(如网膜、肠系膜、腹膜后)者称为胃肠道外间质瘤。

临 床 表 现临床表现缺乏特异性•症状不明显或为不明原因的腹部不适•隐痛•包块•肿瘤引起的消化道出血或贫血病 理病 理•大体病理分3型:黏膜下型、肌壁间型、浆膜下型。

•镜下主要由梭形细胞构成,有时单独由上皮细胞或两种细胞混合而成。

•CD117免疫组织化学阳性是与胃肠道其他间叶性肿瘤的主要鉴别点。

梭形细胞型生 物 学 行 为•GIST应视为具有恶性潜能的肿瘤,肿瘤危险程度与肿瘤大小和核分裂数显著相关。

有无转移、是否浸润周围组织是判断良恶性的重要指标。

恶性者多为血行转移,淋巴转移极少。

GIST危险程度分级极低≤2.0≤5任何低 2.1-5.0≤5任何中等 2.1-5.0>5胃2.1-5.06-10任何5.1-10≤5胃高任何任何肿瘤破裂>10任何任何任何>10任何>5>5任何2.1-5>5非胃原发5.1-10≤5非胃原发影 像 表 现X 线•黏膜展平,但无黏膜僵硬、破坏,局部胃壁柔软,钡剂通过顺畅。

•如有溃疡或窦道形成,可表现为钡剂外溢至胃轮廓外。

•向腔外生长且肿瘤较大时,显示周围肠管受压。

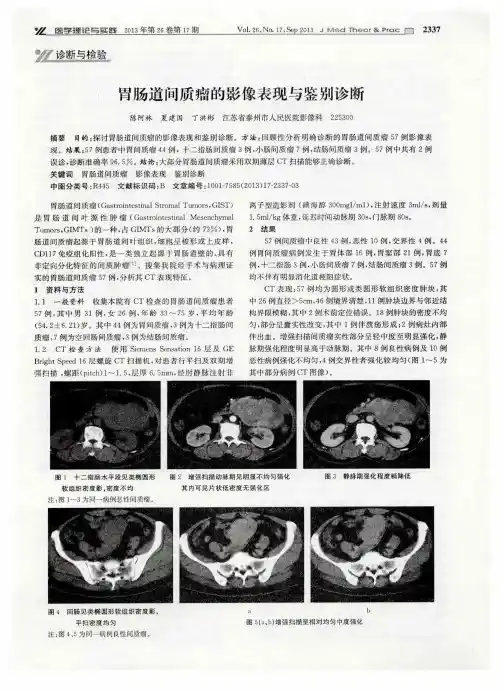

女 56岁 黑便1周余CT•平扫:肿瘤呈软组织密度,圆形或类圆形,少数呈不规则或分叶状,向腔内、腔外或同时向腔内外突出生长。

浅谈胃肠间质瘤的影像诊断(附35例报告) 【摘要】目的学习胃肠间质瘤的影像特点和临床诊断应用价值。

方法分析诊断35例胃肠间质瘤患者的影像、临床资料。

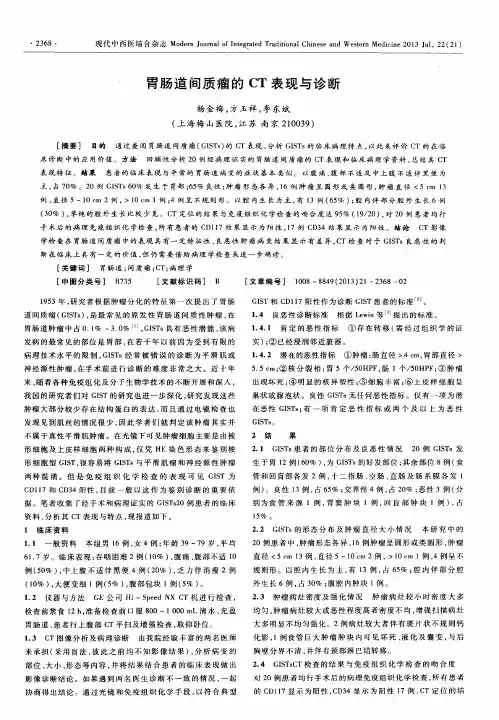

结果 ct影像显示为胃肠道腔内外有大量肿块,直径范围约1.2-41cm,<5cm者9例,≥5cm者26例,肿块呈类圆形和不规则形,可分为腔内型、壁内型、哑铃型、腔外型和腹内胃肠道外型。

密度为均匀及不均匀分布,增强后实性部分中到强度强化。

8例患者瘤内出现点状钙化灶。

其中恶性25例,交界性7例,良性3例。

结论胃肠道间质瘤的影像具有一定特点,对临床诊断、治疗有重要帮助。

【关键词】胃肠道;间质瘤;影像诊断;病理;免疫组化【中图分类号】r417 【文献标识码】b 【文章编号】1005-0515(2011)10-0290-02胃肠道间质瘤是一类胃肠道管壁间叶组织由于非定向分化的间叶性肿瘤。

胃肠道间叶源性肿瘤在胃肠道肿瘤中只占少数,大约仅占胃肠道肿瘤的1-3%左右,但却种类繁多,形态复杂。

胃肠间质瘤(gist)是一种比较少见肿瘤,但是其在消化道非上皮细胞性肿瘤中却最为常见,目前发现大多数胃肠道非上皮细胞性肿瘤皆为胃肠道间质瘤。

由于该肿瘤的隐匿性,病理学技术的限制,胃肠道许多混有平滑肌纤维或神经束的梭形细胞肿瘤,常被诊断为平滑肌源性肿瘤或神经源性肿瘤,从而延误了最佳的治疗时机。

现在随着一些技术的发展,如免疫组织化学、电子显微镜及分子生物学技术等,研究认为其中大多数为c-kit阳性或cd34阳性类似cajal间质细胞(interstitial cells of cajal,icc)的间叶性肿瘤,即目前定义的胃肠道间质瘤,而平滑肌源性或神经源性肿瘤只占极少数。

icc 为胃肠起搏细胞,因此,有人又将其称之为胃肠道起搏细胞肿瘤(gastrointestinal pacemaker cell tumor,gipact)。

但gist可发生于胃肠道外,如大网膜、肠系膜等,且gist瘤细胞无icc功能,因此目前认为gist可能不是起源于icc,而是起源于与icc 同源的前体细胞(间叶干细胞),这也可解释部分瘤细胞中有灶性肌源性标记表达。

间质瘤的影像诊断及临床病理特点肿瘤分为良性肿瘤和恶性肿瘤。

恶性肿瘤的发生率和病死率均高于良性肿瘤,两者的死亡率约为1:10。

间变性肿瘤是一种少见的、生长缓慢的非恶性纤维组织细胞瘤,主要位于胃肠、胰腺、肝等部位。

虽然间叶源性肿瘤占消化道恶性肿瘤的10%~15%,但在临床上仍是一种不常见的疾病,往往被漏诊或误诊。

一、病理特点间叶性肿瘤好发于胃肠道,特别是胃肠道的平滑肌,其次为小肠、胆管等。

肿瘤一般为圆形或类圆形,境界清楚,直径2~5 cm,部分肿块可发生溃疡、出血及坏死。

如下:1.肿瘤细胞排列成腺管状、梭形或囊性的肿块样结构,表面被覆有一层黏液样的上皮。

2.肿瘤细胞较少发生坏死和出血,部分肿瘤细胞排列呈树枝状或葡萄状。

3.肿瘤细胞呈核分裂象,但核分裂多属良性。

4.肿瘤细胞分化程度不同,间变性肿瘤可分为高分化和低分化两种类型。

高分化间变性肿瘤细胞分化程度较高,一般不向肠壁、血管、胰腺、肝脏等其他部位转移;而低分化间变性肿瘤细胞分化程度较低,向肠壁、胰腺等部位转移的概率较高。

二、临床表现1.胃肠道间质瘤的临床表现与胃肠道的平滑肌组织和黏液细胞肿瘤相似,主要表现为上消化道症状和腹部包块。

少数病人因出血或梗阻而出现腹痛、便血、呕血等症状,可伴有体重减轻、贫血,并有发热。

2.胰腺间变性肿瘤是一种罕见的胰腺非恶性间叶源性肿瘤,在消化道肿瘤中发病率约为10%,其中约15%发生在十二指肠,25%发生在胰腺。

临床表现与胃肠道和胰腺肿瘤相似,可有上消化道症状、腹部包块、贫血、黄疸、腹水等症状。

早期可无明显症状,后期可有消化不良、上腹部疼痛和吞咽困难。

3.肝间变性肿瘤表现为腹痛、黄疸、腹胀和腹水等症状。

肝硬化患者由于肝功能损害和门静脉高压而出现腹痛。

部分患者可有转移性肿瘤的表现,如淋巴结肿大、胸腔积液和腹水等。

4.肝外间变性肿瘤可因血供丰富而产生疼痛,表现为上腹部或背部隐痛或胀痛。

5.肾间变性肿瘤可引起血尿。

大多数肿瘤都有腹痛等症状,但腹痛并不是诊断的唯一依据。