萨提亚理论之五种沟通模式课件

- 格式:ppt

- 大小:2.64 MB

- 文档页数:42

萨提亚五种沟通模式亲子之间沟通模式可分为五种:1、讨好型(只关注到情境他人)2、指责型(只关注到情境、自己)3、超理智型(只关注到情境)4、打岔型(都没关注到)5、一致型沟通(关注到自己、他人、情境)表里一致型是萨提亚所倡导的目标。

这种模式建立在高自我价值的基础之上,达到自我、他人和情境三者的和谐互动。

这种模式的人言语表现出一种内在的觉察,表情流露和言语一致,内心和谐平衡,自我价值感比较高。

比如:刚刚考完的孩子一脸不开心的样子,妈妈这时对他说:“我看到你一脸的不开心,我担心你,我知道你平时学习很努力,希望可以取得好成绩,我们都希望付出努力可以换来收获,你和妈妈分享一下你的心情,我们可以一起分析一下,看看问题出在哪里。

”在一致性沟通的状态下,我们尊重自己、他人与情境,容易培养出自我觉察、负责任的、开放的、关怀自己与他人的;有活力的、有创造力的、有生命力的、自信的、能干的、负责任的、接纳的、有爱心的、平衡的;高自尊、有价值的孩子。

讨好型讨好型的人忽略自己,内在价值感比较低。

言语中经常流露出“这都是我的错”,“我想要让你高兴”之类的话。

行为上则过度和善,习惯于道歉和乞怜。

比如“妈妈不知道这双鞋你不喜欢,你想要什么样的?我明天就带你去买” 。

“怎么,我给你买的这本书不喜欢?妈妈太没用了,明天我再去重买。

”讨好型沟通的家庭,表面一团和气,但缺乏一种家庭成员之间真挚的爱,而且会养成一个人依赖而又固执、软弱而又任性等不良人格特点。

孩子在这种讨好型沟通模式中,更容易形成的是任性。

孩子自己很少迁就父母,久而久之,对家庭成员缺少包容力。

指责型指责型的人则常常忽略他人,习惯于攻击和批判,将责任推给别人。

“都是你的错”,“你到底怎么搞的”是他们的口头语。

究其内在经历,指责型的人通常孤单失败,但他们宁愿与别人隔绝保持权威。

比如:“啊呀!你看你又把衣服弄脏了!成天跟在你后面洗衣服,我是你的佣人啦”。

“你看你又不好好吃饭,什么时候能让我省省心啊!”……这些语句体现出一个共同特征——指责和埋怨。

萨提亚五种沟通模式冲突似乎不可避免,尤其是亲密关系的人们之间,就更多见而棘手。

冲突往往跟双方在乎的事情有关系,跟我是不是被爱,是不是受到尊重有关。

不同的人,沟通模式也不同,这是理解他人也是理解自己的一把钥匙。

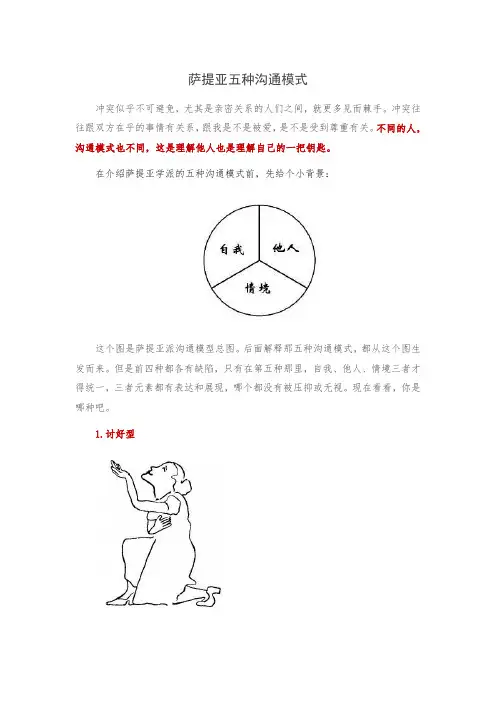

在介绍萨提亚学派的五种沟通模式前,先给个小背景:这个图是萨提亚派沟通模型总图。

后面解释那五种沟通模式,都从这个图生发而来。

但是前四种都各有缺陷,只有在第五种那里,自我、他人、情境三者才得统一,三者元素都有表达和展现,哪个都没有被压抑或无视。

现在看看,你是哪种吧。

1.讨好型占人群 50%。

讨好别人,只有他人和环境,没有自己。

试图远离对自己产生压力的人或减轻自己因某些人所带来的压力。

言语:“都是我的错”、“我不值得”、“你喜欢怎么样?”“没事没事”。

比较典型时——情感:祈求:"我很渺小","我很无助" ,恳求的表情与声音,软弱的身体姿势。

行为:举动:过分的和善,道歉,请求宽恕、谅解,哀求与乞怜,让步。

内心感受:"我一无是处" "我觉得自己毫无价值"。

可能造成的身心反应——心理反应:神经质、抑郁、自杀倾向。

-躯体反应:消化道不适、胃疾、恶心呕吐。

糖尿病,偏头痛,便秘等。

2.指责型占人群30%。

攻击别人,只有自己和环境,没有他人。

试图表明不是自己的过错,让自己远离压力的威胁。

言语——“都是你的错”、“你到底在搞什么?”、“你从来都没做对过”、“要是你….那就….”、“我完全没有错”。

比较典型时——情感:指责:"在这里我是权威。

"-行为:攻击:独裁、批评、吹毛求疵。

-身体姿势:很有权力的样子,僵直。

-内心感受:隔绝:"我很孤单和失败"。

-可能引起的身心反应——心理反应:报复、捉弄、欺侮。

-躯体反应:肌肉紧张、背部酸痛。

循环系统障碍、高血压、关节炎、便秘、气喘等等。

3.超理智型人数较少,15%。

萨提亚的五种沟通模式及表现形式(总3页)本页仅作为文档页封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March萨提亚的五种沟通模式及表现形式冲突似乎不可避免,尤其是亲密关系的人们之间,就更多见而棘手。

冲突往往跟双方在乎的事情有关系,跟我是不是被爱,是不是受到尊重有关。

不同的人,沟通模式也不同,这是理解他人也是理解自己的一把钥匙。

1.讨好型占人群 50%。

讨好别人,只有他人和环境,没有自己。

试图远离对自己产生压力的人或减轻自己因某些人所带来的压力。

言语:“都是我的错”、“我不值得”、“你喜欢怎么样?”“没事没事”。

比较典型时——情感:祈求:"我很渺小","我很无助" ,恳求的表情与声音,软弱的身体姿势。

行为:举动:过分的和善,道歉,请求宽恕、谅解,哀求与乞怜,让步。

内心感受:"我一无是处" "我觉得自己毫无价值"。

可能造成的身心反应——心理反应:神经质、抑郁、自杀倾向。

躯体反应:消化道不适、胃疾、恶心呕吐。

糖尿病,偏头痛,便秘等。

2.指责型占人群30%。

攻击别人,只有自己和环境,没有他人。

试图表明不是自己的过错,让自己远离压力的威胁。

言语——“都是你的错”、“你到底在搞什么?”、“你从来都没做对过”、“要是你….那就….”、“我完全没有错”。

比较典型时——情感:指责:"在这里我是权威。

"-行为:攻击:独裁、批评、吹毛求疵。

-身体姿势:很有权力的样子,僵直。

-内心感受:隔绝:"我很孤单和失败"。

-可能引起的身心反应——心理反应:报复、捉弄、欺侮。

-躯体反应:肌肉紧张、背部酸痛。

循环系统障碍、高血压、关节炎、便秘、气喘等等。

3.超理智型人数较少,15%。

压抑感觉,逃避感受。

只有情境,没有自己和他人。

逃避现实的任何感受,也回避因压力所产生的困扰和痛苦。

萨提亚人际沟通理论的五种模式1.讨好型占人群50%。

讨好别人,只有他人和环境,没有自己。

试图远离对自己产生压力的人或减轻自己因某些人所带来的压力。

言语:“都是我的错”、“我不值得”、“你喜欢怎么样?”“没事没事”。

比较典型时——情感:祈求:"我很渺小","我很无助" ,恳求的表情与声音,软弱的身体姿势。

行为:举动:过分的和善,道歉,请求宽恕、谅解,哀求与乞怜,让步。

内心感受:"我一无是处" "我觉得自己毫无价值"。

可能造成的身心反应——心理反应:神经质、抑郁、自杀倾向。

-躯体反应:消化道不适、胃疾、恶心呕吐。

糖尿病,偏头痛,便秘等。

2.指责型占人群30%。

攻击别人,只有自己和环境,没有他人。

试图表明不是自己的过错,让自己远离压力的威胁。

言语——“都是你的错”、“你到底在搞什么?”、“你从来都没做对过”、“要是你….那就….”、“我完全没有错”。

比较典型时——情感:指责:"在这里我是权威。

"-行为:攻击:独裁、批评、吹毛求疵。

-身体姿势:很有权力的样子,僵直。

-内心感受:隔绝:"我很孤单和失败"。

-可能引起的身心反应——心理反应:报复、捉弄、欺侮。

-躯体反应:肌肉紧张、背部酸痛。

循环系统障碍、高血压、关节炎、便秘、气喘等等。

3.超理智型人数较少,15%。

压抑感觉,逃避感受。

只有情境,没有自己和他人。

逃避现实的任何感受,也回避因压力所产生的困扰和痛苦。

-语言:总是客观的、引述规条和抽象的想法,使用冗长的解释、复杂的术语,避开个人的或情绪上的话题,很少涉及与人有关的感受,常说:“人一定是要讲逻辑的”,“一切都应该是有科学依据的”,“人需要冷静”。

比较典型时——情绪:顽固、疏离:"不论代价,人一定要保持冷静、沉着、决不慌乱。

"行为:威权十足:顽固、不愿变更、举止合理化、操作固执刻板。

萨提亚:沟通中的五种模式维吉尼亚·萨提亚(1916-1988)是举世知名的心理治疗师和家庭治疗师,她是第一代的家庭治疗师,从五十年代起已居于领导地位。

沟通中的五种模式萨提亚曾描述过这样一个现象,在人群中,无论人们的真实感受和想法如何,总有50%的人回答“是”(讨好型);30%的人回答“不是”(指责型),15%的人既不回答“是”,也不回答“不是”,也不会给出他们真实感受的任何线索(超理智型);还有0.5%的人会表现得若无其事、毫无知觉(打岔型)。

最后只有4.5%的人是真实的,他们是一致型的。

从人们习惯性的行为表现很容易识别不同的沟通类型:(1)讨好型的人往往倾向于让步、取悦于人、依赖、道歉;(2)指责型的人惯于攻击、批判、愤怒;(3)超理智型的人顽固、僵硬、刻板,一丝不苟;(4)打岔型的人不安定,插嘴、打扰,活力过多或不足。

这些表现都可以归结为与自我的不一致。

“不一致”的危害然而世界是一面镜子,我们看到的不是别人,而是自己。

这就涉及到一个极为重要的个人成长概念:自我价值。

一个自我价值低落的人会很在意别人对他的看法,任何人只要不同意他们的观点或行为,他们都觉得此人对他充满敌意,否定他的价值。

他们害怕犯错误,不敢创新,只希望墨守成规,因为只有这样才让他们感到安全,这样就不会有任何人反对他们了。

他们总是觉得自己会受骗,会被人羞辱鄙视。

正是这样他们把自己推向了受害者的深渊。

以上四种典型的“不一致”沟通的问题在于,我们都在掩饰、压抑或扭曲自己的情感,不愿担露自己的感受,而是用自以为高明的办法去掩饰它。

例如,当一个做了一件让你愤怒的事,你无法直接说“你这种做法让我感到愤怒”,却要转成一个指责者说:“你怎么什么事都做不好。

”这种不一致的沟通让人很压抑,长期下来甚至会造成严重的疾病,头痛、胃溃疡...因为许多人已经如此习惯于不一致的沟通,以致于他们甚至察觉不到有任何问题,例如一个超理智者认为自己就是“毫无情感”的,甚至以此自豪。