电极糊和电极烧结

- 格式:pptx

- 大小:122.25 KB

- 文档页数:14

自焙电极自焙烧结电极是电极糊在电极壳内受炉口的辐射热等而烧成的,所以电极糊的质量对电极的质量影响很大。

根据电极应具有良好的导电性的要求,电极糊中灰分含量越低越好,应低于10%,电极糊中的水分要小于1%。

为保证电极烧结后的机械强度,电极糊应有合适的配比和粒度组成,电极糊中的挥发物含量更为重要,经实验证明挥发物含量约为13%~19%较合适,挥发物对电极的质量有如下影响:挥发物含量过高时,电极烧结得较慢,使其机械强度下降,电极易软断、硬断或流糊。

挥发物过低时,电极容易过早烧结,使电极与铜瓦接触不良,产生打弧现象而烧坏铜瓦,同时挥发物过低实际意味着粘结剂不足,烧结质量差,而使电极易打断,可见电极糊中的挥发物含量极为重要,其含量应因地制宜地进行适当选择。

电极糊的合适配比是保证电极质量的重要因素。

电极壳的制造和接长的质量以及下放电极和维护电极的情况,对电极质量也有很大影响。

制造电极糊的原料是无烟煤、焦炭和沥青等,它们的粒度组成中应用小粒度,大于20mm的应小于20%。

电极糊的物理性质和导电性、抗压强度等,可参阅有关标准。

电极烧结后,粘结剂沥青和粉料形成网状组织,无烟煤充填在其中,焦炭的气孔较多,粘结剂很易渗透过去,有利于原料粘结和电极烧结,因此经过一定的温度加热后就烧结成具有良好导电性和一定机械强度的电极。

粘结剂的软化点过低,烧结时电极内原料粒度上部和下部组成不均,即所谓“粒度偏析”,使电极强度降低,从而电极易折断。

软化点过高时在制造电极糊时混料易不均,也影响电极烧结质量。

要求沥青的软化点为55~70度。

选择粘结剂软化应考虑季节温度变化情况。

总结:根据电极应具有良好的导电性的要求,电极糊中灰分含量越低越好,应低于10%,电极糊中的水分要小于1%。

为保证电极烧结后的机械强度,电极糊应有合适的配比和粒度组成,电极糊中的挥发物含量更为重要,经实验证明挥发物含量约为13%~19%较合适。

制造电极糊的原料是无烟煤、焦炭和沥青等,它们的粒度组成中应用小粒度,大于20mm的应小于20%。

电极焙烧及相关要点电极电极是电石炉的心脏,只有充分地了解电极的组件,才能更好的控制、操作及保护好电极,才能更好的完成生产任务。

电极好比人的身体,电极壳是躯干、电极糊好比营养、那么电流就是精神,只有控制好这三样,才能更好的把电极保护好。

1.电极壳电极壳是自焙电极的关键部分。

电极壳的完好与否直接关系到生产能否安全、连续、稳定运行,是生产过程中必不可少的保障因素。

25500KV A密闭型电石炉自焙电极是以¢1250mm电极壳为铠装,进行电极的自焙。

在电极焙烧过程中,电极壳不仅使电极成型而且还兼起导电作用。

(根据有关资料介绍,由于钢质材料的导电系数大以及在导电过程中的集肤效应,电极壳中通过的电流为总电流的80%左右)因此,电极壳在电石生产中成为不可或缺的器件。

电极壳的构成是有均匀的12片3mm的筋板;12片2mm的弧形板和12跟¢18mm厚的圆钢,经过裁剪、冲压、折弯、缝焊而成。

1.1电极壳的导电特性(1)外壳有效导电截面积约1250×3.14×2=7850㎜2(2)外筋板有效导电截面积大约30×7×12=2520㎜2(3)内筋板有效导电截面积约185×2×12=4440㎜2(4)圆钢有效导电截面积约81×3.14×12=3052㎜2电极壳的有效导电截面积=17862㎜2钢材的电流密度为2.2~2.4A/㎜2故电极壳的有效导电截面积可承受的电流为39296~42869A与《埃肯手册》中所提到的:在电极焙烧初期为防止电极壳烧损,操作电流应控制在40000A以内基本相符。

1.2电极壳的物理特性由于电极壳为钢质材料制成,故其物理特性与钢材相符,据查找相关钢材特性为:密度 7.86g/㎝3;软化点 450~550℃;熔点1535℃;沸点 2750℃1.3电极壳外筋板最大可输入电流接触元件夹紧外筋片面的有效长度约为435㎜,夹电极壳外筋板厚度约为 7㎜电极壳外筋板可输入的最大电流为S=435×7×12=36540㎜2电极壳外筋板可输入的最大电流为I=36540×(2.2~2.4 A/㎜2)=(80388~87700)A常温下。

电极糊的烧结

一、焙烧电极糊的热源

(1)电极本身热量传导

(2)电流通过电极本身所产生的电阻热

(3)炉面火焰的传导与辐射

二、电极糊烧结过程

电极烧结时的变化过程,虽无明显的界限,但根据焙烧温度及部位,大体可以分为三个阶段。

(1)软化阶段。

温度由25℃上升至120℃—200℃,大约在导电颚板上面500毫米处。

(2)挥发阶段。

温度由120℃—200℃上升至650—750℃,大致在半环部位。

(3)烧结阶段。

温度由650—750℃上升至900—1000℃。

三、质量的判断

判断电极烧结是否正常,如发现放下来的电极表面呈灰白色或暗而不红,则焙烧良好,如发红则太干,如发黑或冒烟甚多,则太软。

放完电极10—20分钟之内,特别是电极烧结跟不上消耗时,必须注意电极发红程度,有无漏油、冒烟或电极本身“刺火”现象。

如发现上述现象,则需降低电炉负荷或停电处理。

为了使电极烧结质量良好,必须满足以下要求:

(1)符合质量标准又合乎块度要求的电极糊,充填时要保持一定的高度。

(2)电极制作与焊接必须符合要求,导电颚板的冷却条件以及电极的接触必须良好。

四、调节方法

(1)控制下放电极的间隔时间与长度。

如果电极较软,则应采取勤放少放或晚放的办法。

如太干则允许多放。

(2)放电极时,负荷的降低与增加。

如电极较软,大量电流将会沿着电极表面通过,可能会产生因电流冲击而烧坏电极壳,故在一般情况下,放电极时必须降低负荷,放电极后不要一下子恢复满负荷。

电石炉自焙烧电极事故分析及处理措施在整个电石炉或铁台金炉设备中,电极就是心脏。

在电石生产中,电流通过电极输入炉内,产生电弧,进行电石冶炼。

电极起着导电和传热作用,自焙电极由电极糊和电极铁壳组成。

电极铁壳由厚度1~2.5㎜的铁板卷制而成,期中装有铁拉筋,以增强电极的强度和导电性。

电极铁壳装在电极把持器内,然后将电极糊装填在铁壳内。

该电极在电石炉工作时不断消耗,因此,需要不断地下放电极,以资补充。

当电极下放到导电颚板下部时,电极糊经过1000℃的高温焙烧碳化成电极。

由于电极铁壳可以在电石炉不停炉的情况下连续焊接,电极糊不断地加入到铁壳内,且又是在电石炉内烧结而成的,因此自焙电极又叫连续式自动烧结电极。

1、电极糊的原料电石炉对电极糊的要求较高,须具有连续的稳定性,适宜的流动性,良好的导热性能。

电极则必须具有高度的耐氧化性和导电性。

因此,电极在生产中应能够耐高温,同时热膨胀系数要小;具有较小的气孔率,以使加热状态下电极氧化缓慢;具有较小的电阻系数,以降低电能损耗;具有较高的机械强度,不致因机械或电气负荷的影响,使电极软断;必须经受得住炉料崩塌导致的轻微冲击。

根据这些要求,制造电极糊的原料有两大类:古体碳素原料和粘结剂。

以往对其成分的控制项目有:固定碳、挥发分、灰分和水分的含量。

固定碳素原料常用的有:无烟煤、焦炭和人造石墨。

它们是制造电极糊的基本原料,电极烧成后,就成为电极的骨架。

粘结剂常用煤焦油和煤沥青,经过焙烧后能够转变为坚固的焦炭纲,起焦结作用,形成自焙电极整体。

2、电极糊焙烧过程中的性质变化2.1焙烧热源在电石冶炼过程中,电极不断消耗而逐渐下放,电极糊温不断升高排除挥发物,最后完成烧结过程。

电极糊在烧结过中需要热量,其焙烧热源主要来自三个方面:(1)电极自身的传导热:其热量约占焙烧电极总热量的60%,是电极焙烧的主要热量来源。

(2)电阻热:包括料面以上电极电流通过时所产生的电阻热和铜瓦与电极接触的电阻热两部分。

电极糊的使用及生产要点介绍一、电极糊的使用:电极糊也称自焙电极,它是依靠矿热炉内的热量完成焙烧的,因此,电极的消耗速度与焙烧速度相匹配是电极糊使用的关键,由于,矿热炉技术的发展,逐步向大型化、密闭化方向发展,电极在焙烧过程中由过去开放式炉型获得的较多的传导热和辐射热减少只有为传导热一种,因此电极从炉内获得的热量大幅减少,这就要求提高电极糊的烧结性能来弥补这一不足。

对于电极糊使用厂家来说,最为忌讳的两大问题就是电极软断和硬断,其中软断更为可怕,容易造成事故。

硬断是电极糊烧结后强度不够造成的;软断是电极烧结速度不及消耗速度,下放过快,电极未完全烧结承受不了电极下部的拉伸和侧向冲击,造成断裂。

这两个问题与碳素生产厂家电极糊的性能有直接的关系,也与使用过程中操作有关。

电极糊的生产主要环节只有两个,即配料和混捏。

其中混捏目前基本大同小异,只要混捏设备是正规设备(2000L以上间断式双轴混捏锅)/工艺上把握好混捏温度和时间即可。

而配料的关键是合理的配方;原料的选择、粒度配比,尤其重要的是粘结剂沥青的软化点和粘结剂的使用量。

目前来讲,困扰生产厂家的主要问题是电极糊焙烧速度过慢,因此有的厂家采用降低沥青使用量的方法。

这种办法在一定程度上有效,但是沥青量过低造成电极糊的流动性变差,电极糊不易在电极筒内充实,烧结后密实程度较差易造成硬断,另外一种方法是降低沥青的软化点,提高电极烧结速度,可是沥青软化点也不是可以无限制地降低,因为过低软化点的沥青使得沥青结焦率降低,电极的强度同样要降低,还是要出现硬断现象。

因此电极糊的生产除了要恰如其分地掌握好以上两种手段外,还要通过配方的调整来提高电极的烧结速度,如配方中适当增加导电、传热性能好的石墨质原料,来增加电极从炉内获取的传导热量,以加快焙烧速度,同时设法降低电极的消耗来减少电极下放的速度也可以达到电极消耗与焙烧的匹配。

本人从上世纪八十年代开始研究电极糊的生产技术,为西北金昌公司的电镍炉生产电极糊进行试验,也采取在沥青中添加一定添加剂,同样有一定的效果。

铁合金电极糊职业技能答辩试题A一、简述自焙电极烧结过程?答:1.由焙烧热源及电极糊性质决定,电极是按一定过程被烧结的。

2.其焙烧过程无明显界限,但根据焙烧温度及部位,大体可以分为三个阶段。

3.烧结过程的位置基本稳定。

二、电极过早烧结如何预防?答:1.每次下放电极后要检查电极烧结情况。

2.如发现电极过红且铁皮已烧掉,要及早加大风量或铜瓦冷却风量。

3.检查电极糊质量。

4.找到原因对应处理。

三、电极烧结正常应满足哪两个基本要求?答:1.烧结后的电极,烧结本应具有很高的质量,电极的烧结过度应等于其消耗速度。

2.通过合理选择电流负荷,与电极下放速度来实现。

四、请你说出封闭糊成分固定碳>灰分<挥发份,标准糊成分固定碳>灰分<挥发份。

答:封闭糊成分固定碳>80灰分<6挥发份11.5-15.5,标准糊成分固定碳76>灰分11<挥发份11-16.五、电极硬断如何处理?答:1.停电后硬头多长,200-400mm时不好取时可不取去。

2.该相可加白灰或硅石,以加速消耗。

3.硬头取出后,下放电极。

4.进行糊住测量,添加电极糊。

5.如果该相电极硬头较短,把电极往下放,座“死相”。

6.有条件的电炉可以加木材烧烤。

7.缓升负荷。

铁合金电极糊职业技能答辩试题了B一、如何预防电极漏糊?答:1.电极壳的接长和焊接,必须严格按操作要求进行。

2.下放电极必须按规定进行,坚持少放勤放,下放后视烧结情况逐步给满负荷。

3.发现电极烧结慢时,要用糊柱高度风量,冷却水量,下放电极间隔,调节几种不同性能的电极糊搭配等方法来调节烧结速度。

二、如何预防电极硬断?答:1.确保电极糊质量,避免外来杂质。

2.控制冷却手段正确,掌握电极烧结进程,增加电极强度。

3.因各种因素引起补炉时,对时间短的要停止电极冷却风机和减少冷却风量。

4.热停炉或检修时间长,应2-4小时活动依次电极,以防电极头与半融料粘结使电极受外力损坏。

电极焙烧三个阶段一、电极焙烧三阶段(1)电极糊融化阶段:电极糊融化的热源主要来自电流通过电极壳产生的电阻热、电流通过电极糊产生的电阻热、电极加热元件的产生的热量、料面辐射热。

此阶段操作时根据电极消耗速度适当压放电极,应严格控制负荷的增长,只要听到轻微的放电声即可。

要防止电流过大产生明弧并刺破铁皮,造成电极糊流出。

操作时间应控制在30-40小时,安全电流应控制在小于5kA,功率应控制在小于2000kW。

(2)电极烧结阶段:此阶段应严格操作,防止电极糊中的挥发份过快挥发。

操作时间应控制在110-120小时,安全电流应控制在小于55kA,功率应控制在小于3500kW。

(3)电极石墨化阶段:此阶段主要是增强自焙电极的导电性能及机械强度。

操作时间应控制在18-26小时,安全电流应控制在小于65kA,功率应控制在小于6000kW。

二、电极焙烧注意事项1、电极焙烧要严格按照《电极焙烧曲线图》进行,同时必须保持三相电极平衡焙烧,特别注意电极焙烧期间禁止上提电极;2、根据气体逸出量的多少并结合经验判断电极的烧结情况,要正确调节电流或添加炭材,控制操作电流,使负载增加速度与电极焙烧程度相适宜;3、当电极位置降至250mm以下时,可人工向启动缸内添加适量的焦炭,防止烧损设备或电流过低;4、依据电极成熟情况适当压放电极长度,但电极压放量不得超过操作规程中规定的相应负荷最大压放量(压放电极主要是为了活动铜瓦,避免被焦油粘住)。

5、变压器档位的调整要依据电流的增加而调整,原则上以满足电极电流平稳并达到焙烧电极所需要的电流值。

变压器调整范围在1-4档,二次电压值114.9V-132.9V,电极电压66.3V-76.7V(空负荷状态值)。

6、在焙烧电极过程中,为了稳定电极和电炉负荷,可以在内外三角区和中心区适当加入焦炭;7、随着电极的不断消耗,可以适当压放电极,但必须保持电极工作端的长度在2300-2500mm之间;8、随着电极的不断消耗和筒内电极糊的软化,应适当加入电极糊,使电极糊柱高保持在3500-4000mm之间(以底环下沿为基准)。

矿热炉出现电极下滑、断裂、过烧、悬糊的处理方法在矿热炉冶炼过程中,由于设备、原料、操作等因素造成的电极事故主要有电极下滑、电极烧结过早或欠烧、电极硬断、电极漏糊、电极软断等。

在生产中如何减少电极事故、提高作业率、减少事故的发生,对于提高冶炼经济指标十分重要。

A 电极下滑的处理在各种电极事故中,影响生产的事故主要是电极下滑。

由于电极壳的焊接质量问题而产生少量漏糊,长时间后电极糊积在铜瓦和保护套内,使压力环油缸活动不灵;或由于电极的过烧,使电极压放时不易抱紧;或由于电极压放时间间隔短,而使电极烧结质量差等原因,都会造成电极下滑。

电极下滑的严重后果是导致铜瓦打弧、电极壳烧穿、产生漏糊及软断事故。

而由于在电极下滑后处理不当,会造成多次停电,尤其是带保护套装置的电极,由于每次电极压放量在25~50mm之间,表现得尤为明显。

所以,在正常操作时必须要做到:压放电极前降低该相电极负荷30%;焊接好电极壳的每个焊缝;定期对大套内电极糊的积块进行清理;每次最多压放两相电极,发生电极下滑时易处理。

如果某相电极压放时发生电极下滑,当下滑量在250mm以内时,应稳住该相电极,调整其他两相电极负荷,约30min待下滑电极固化成型后,可调整三相电极负荷,使之正常运行,否则必须停电倒拔电极。

若某相电极经常发生电极下滑事故,则必须停电清理干净保护套内的漏糊,使压力环油缸正常工作。

当然,电极的下滑也可能与电极压放装置的压力、设备、炉况等因素有关,要视具体情况制定处理措施。

B 电极硬断的处理已焙烧好的电极从中间折断称为硬断。

产生硬断的原因有如下几种:(1)电极糊中混人杂质或电极糊在焙烧过程中由于电极糊油分太大、流动性太好等原因使糊中的粗、细颗粒分层,降低了电极强度。

(2)电极糊中各组分混合不均,导致电极烧结后组织不致密、强度低。

(3)矿热炉热停时间长,在停炉或送电的过程中,由于电极表面与内部温度的变化,使电极工作端产生热应力而出现裂纹、造成硬断。

电极电极是电石炉的心脏,只有充分地了解电极的组件,才能更好的控制、操作及保护好电极,才能更好的完成生产任务。

电极好比人的身体,电极壳是躯干、电极糊好比营养、那么电流就是精神,只有控制好这三样,才能更好的把电极保护好。

1. 电极壳电极壳是自焙电极的关键部分。

电极壳的完好与否直接关系到生产能否安全、连续、稳定运行,是生产过程中必不可少的保障因素。

25500KVA密闭型电石炉自焙电极是以0 12珀极壳为铠装,进行电极的自焙。

在电极焙烧过程中,电极壳不仅使电极成型而且还兼起导电作用。

(根据有关资料介绍,由于钢质材料的导电系数大以及在导电过程中的集肤效应,电极壳中通过的电流为总电流的80%左右)因此,电极壳在电石生产中成为不可或缺的器件。

电极壳的构成是有均匀的12片3mm的筋板;12片2mm的弧形板和12 跟08mm 厚的圆钢,经过裁剪、冲压、折弯、缝焊而成。

1.1电极壳的导电特性(1)外壳有效导电截面积约1250X 3.14X 2=7850 mm 2(2)外筋板有效导电截面积大约30X 7X 12=2520 m 2(3)内筋板有效导电截面积约185X 2X 12=4440 m 2(4)圆钢有效导电截面积约81X 3.14X 12=3052m 2 电极壳的有效导电截面积=17862m 2钢材的电流密度为2.2〜2.4A/m 2故电极壳的有效导电截面积可承受的电流为3929442869A与《埃肯手册》中所提到的:在电极焙烧初期为防止电极壳烧损,操作电流应控制在40000A以内基本相符。

1.2电极壳的物理特性由于电极壳为钢质材料制成,故其物理特性与钢材相符,据查找相关钢材特性为:密度7.86g/c m 3;软化点450〜550C ;熔点1535C; 沸点2750C1.3电极壳外筋板最大可输入电流接触元件夹紧外筋片面的有效长度约为435伽,夹电极壳外筋板厚度约为7伽电极壳外筋板可输入的最大电流为S=435X 7 X 12=36540mm 2电极壳外筋板可输入的最大电流为1=36540X( 2.2〜2.4 A/ m 2)=(80388- 87700 A常温下。

电极糊电极糊是供给铁合金炉、电石炉等电炉设备使用的导电材料。

它能耐高温,同时热膨胀系数小。

具有比较小的电阻系数,可以降低电能的损失。

具有较小的气孔率,可以使加热状态的电极氧化缓慢。

有较高的机械强度,才不致因机械与电气负荷的影响电极折断。

电流是通过电极输入炉内产生电弧进行冶炼,电极在整个电炉中是占有极其重要地位的,没有它,电炉就无法产生作用。

要使电极在电弧所产生的温度下正常工作,必须具有高度的耐氧化性及导电性,这只有碳素材料制成的电极,才有这种性质,因为碳素电极可承受达3500℃的电弧温度仅缓慢氧化。

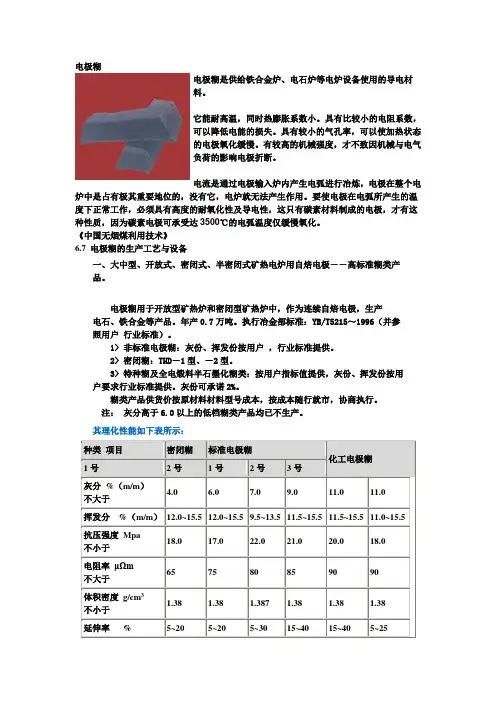

《中国无烟煤利用技术》6.7 电极糊的生产工艺与设备一、大中型、开放式、密闭式、半密闭式矿热电炉用自焙电极――高标准糊类产品。

电极糊用于开放型矿热炉和密闭型矿热炉中,作为连续自焙电极,生产电石、铁合金等产品。

年产0.7万吨。

执行冶金部标准:YB/T5215~1996(并参照用户行业标准)。

1> 非标准电极糊:灰份、挥发份按用户,行业标准提供。

2> 密闭糊:THD-1型、-2型。

3> 特种糊及全电煅料半石墨化糊类:按用户指标值提供,灰份、挥发份按用户要求行业标准提供。

灰份可承诺2%。

糊类产品供货价按原材料材料型号成本,按成本随行就市,协商执行。

注:灰分高于6.0以上的低档糊类产品均已不生产。

其理化性能如下表所示:种类项目密闭糊标准电极糊化工电极糊1号2号1号2号3号灰分%(m/m)4.0 6.0 7.0 9.0 11.0 11.0不大于挥发分%(m/m)12.0~15.5 12.0~15.5 9.5~13.5 11.5~15.5 11.5~15.5 11.0~15.5抗压强度Mpa18.0 17.0 22.0 21.0 20.0 18.0不小于电阻率μΩm65 75 80 85 90 90不大于体积密度g/cm31.38 1.38 1.387 1.38 1.38 1.38不小于延伸率% 5~20 5~20 5~30 15~40 15~40 5~25注:1> 延伸率为参考指标。

电极压放困难、电极过烧、电极消耗过快原因与处理办法(附14个案例详解)1、电极压放困难电极压放困难是指液压系统压力正常的情况下,电极压放不下来。

1.1电极压放困难的原因①电极筒生锈,与导电元件粘死了。

[案例]某电石厂25500kVA密闭电石炉,安装后两年多没有启动,电极筒生锈严重,启炉时,液压系统压力正常,压放缸夹钳夹紧力也正常,后来打开防护屏,拆下接触元件,发现电极筒与元件全部生锈粘死了。

后来把所有的元件元件全部拆洗,并在电极筒筋翅上滴上机油,才使电极压放下来,等电炉开正常后所有老电极筒用完,到新电极筒时电极就很容易压放下来了。

②电极把持系统不绝缘,致使电极筒刺坏漏糊,凝固后把底部环与接触元件和电极筒粘死,压放不下来。

[案例]某电石厂33000kVA密闭电石炉,运行四年多来电炉没有大修过,三相电极绝缘系统严重老化,电炉送电过程中就发现防护屏内打弧,不时有火星冒出,不一会三角区防护屏内产生大量的黄烟,并开始着火。

发现情况后,立即停电,打开炉门检查,发现底部环以上漏糊,后来把接线改成星型接法最低档送电十几个小时,糊不漏了,但电极又压放不下来,停炉后打开防护屏检查,发现防护屏内底部环以上,全部是烧硬的电极糊,几组元件烧坏,电极筒铁皮、筋翅烧烂,电极筒、接触元件、底部环和电极糊粘接成一体。

后来将电极糊全部掏出,电极绝缘全部检修完才恢复正常。

③电极过烧,致使电极筒、接触元件烧坏,挂在底部环上压不下来。

[案例]某电矿30000kVA电石炉运行两年多,一直大电流(90一120kA)、低电压操作(相电压50一60V),有功功率低(15000一17000kW),功率因数小(0.5以下),电极工作端长度过长(2.3m以上) ,三相电极轮流出现过烧、卷铁皮、烧筋翅、烧元件而电极压放不下来等各种事故。

后来采用另一种操作模式,将电流控制在75kA以下,二次电压开到95V以上,有功开到25000kW以上,存在的各种电极事故都得以解决。

电极糊烧结工艺

电极糊烧结工艺是一种制备高性能复合材料电极的方法,主要应用于锂离子电池、超级电容器和燃料电池等领域。

其工艺流程包括以下步骤:

1.准备电极材料:将活性物质、导电剂和聚合物混合均匀,形

成电极浆料。

2.涂布电极浆料:将电极浆料涂布在导电聚合物膜上,形成电

极片。

3.烘干电极片:将电极片放入烘箱中,使其在恒定温度下干燥。

4.糊合电极片:将烘干后的电极片与隔膜、电解液等部件进行

糊合组成完整的电池。

5.烧结电极片:将已糊合的电池进行高温烧结处理,使电极片

中的活性物质与导电剂紧密结合成为一体,提高电极的导电性和耐久性。

电极糊烧结工艺能够大幅提高电极材料的能量密度和功率密度,提高电池的循环寿命和可靠性,是一种非常重要的制备复合材料电极的技术。

矿热炉电极下放及注意事项、早烧流糊、软硬断、烧结等常见原因及处理办法2019.11.11一、为什么电极工作端要保持一定长度?冶炼过程中电极工作端应保持一定的长度,以使炉况正常,并减少热量和电能的损失。

电极工作端的长度过短,电极在炉料中插入浅,热镦损失大,影响炉况,使电极易处于下限置,严重刺火时,可能将铜瓦烧坏。

电极工作端过长,电能损失增加,假如三相电极工作端的长度比正常长度各多400mm时,将使耗电量约增加2%。

另外,电极工作端过长,电极运行中易处于上限位置,不利于操作,有时还易发生电极折断。

电极工作端长度主要与冶炼品种有关。

冶炼75硅铁,电极工作端长度保持1100〜1300mm为宜,冶炼45硅铁,则保持900-1100mm较为合适。

较大容量的矿热炉,洗炉时电极消耗较快,因此,洗炉前应将电极工作端长度适当增加些。

二、每昼夜下放多少电极?冶炼过程中电极在炉内不断消耗,为保持电极工作端的一定长度,就要下放电极,电极消耗长度基本上就是下放长度。

用数学式表示如下:三根电极每昼夜下放量=每昼夜消耗量=443由上式计算,每相电极一昼夜应下放450mm,如采用顶紧式把挂器,每昼夜下放三次,每次下放长度约为150mm。

实践经验证明,电极每次下放量不应超过铜瓦长度的四分之一,每次下放长度不大于200mm。

三、下放电极应注意哪些事项?下放电极应注意以下事项:(1)铜瓦下端距料面200〜300mm时,才可以下放电极,以防产生电极下限现象。

(2)为了保持电极正常的烧结过程,一般情况下,每相电极下放间隔时间不少于8h,不大于24h。

(3)将铜瓦、水圈上挂的灰清理干净。

(4)降低该相电极负荷。

(5)按规定的操作顺序和安全规程下放电极。

(6)下放电极时,如发现流糊或有软断的可能时,应立即停电,同时坐回电极(即将铜瓦退回原位置),并拧紧铜瓦。

(7)下放电极时,如发现电极烧结不良时,应坐回电极或缓慢提升负荷。

(8)电极下去之后,要仔细观察,以防发生电极事故。