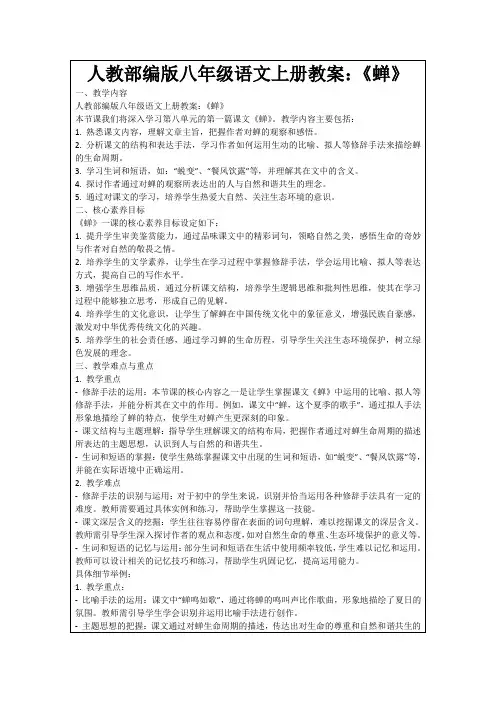

部编版初中语文《蝉》优质课教案

- 格式:docx

- 大小:18.35 KB

- 文档页数:6

20 蝉【教学目标】1.了解蝉的特点,把握蝉的习性。

2.学习本文的写法,体会文章科学性与文学性兼顾的特点。

3.理解作者对昆虫的感情,感受文中蕴含的科学精神。

【教学课时】1课时【教学过程】一、激趣导入蝉[唐]虞世南垂饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

导入语:请同学们读一读这首古诗,再欣赏这两幅图片。

蝉在我们的生活中是很常见的一种昆虫。

同学们对它有多少了解呢?千百年来,蝉入诗入画,寓意深远。

它不食人间烟火、性情高洁、饮露而生;它出土蜕变获得重生、精神永存、羽化传承。

今天,让我们走近法国昆虫学家法布尔,看看他笔下的“蝉”是怎样的吧。

(板书:蝉法布尔)【设计意图】利用古诗和图片导入,既能给学生带来视觉上的直观感受,也能引发学生的想象,激发他们的兴趣,让学生带着疑问去课文中寻求答案。

二、自读课文,整体感知1.检查预习(1)辨析生字词。

(2)作者简介。

2.学生自读课文,梳理行文思路(学生自己阅读概括,然后小组内交流)预设《蝉的地穴》:幼虫的洞口——幼虫的穴道——幼虫出穴后《蝉的卵》:蝉的产卵过程——蝉卵的敌人——蝉卵的孵化——幼虫的活动小结:《蝉的地穴》:从幼虫到成虫的生长过程;《蝉的卵》:从卵到幼虫的生长过程。

【设计意图】意在引导学生通过自读,从课文中获取蝉的相关知识。

三、细读课文,品味语言的文学性1.比读,发现“有趣”蝉的简介:蝉是节肢动物门,昆虫纲,半翅目,蝉科的一类生物。

蝉的一生经过受精卵、幼虫、成虫三个阶段。

进入夏天,早年产下的受精卵会孵化成幼虫,它们会钻入土壤中,以植物根茎的汁液为食。

幼虫成熟后,爬到地面,脱去外骨骼,羽化为我们常见的长有双翼的成虫。

虽然成年的蝉仅能存活几个月,但是幼虫阶段能够在土壤中存活好多年,例如6年寿命的蝉,其幼虫阶段就占了一生中的5年。

——摘自“百度文库”鱼形幼虫一到孔外,皮即刻脱去。

但脱下的皮自动形成一种线,幼虫靠它能够附着在树枝上。

幼虫落地之前,就在这里行日光浴,踢踢腿,试试筋力,有时却又懒洋洋地在绳端摇摆着。

初中语文《蝉》教案一、教学目标1. 知识与技能:了解蝉的生活习性,理解蝉的外形、发育过程和生存方式的描述,掌握一些昆虫学的基本知识。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,学会从文中提取关键信息,培养学生的阅读理解能力和团队合作能力。

3. 情感态度与价值观:培养学生对自然界的热爱,对生命的尊重,增强学生保护生态环境的意识。

二、教学重点与难点1. 教学重点:蝉的生活习性、外形特征、发育过程和生存方式。

2. 教学难点:蝉的外形特征和发育过程的描述。

三、教学过程1. 导入:通过展示蝉的图片,引导学生关注蝉,激发学生学习兴趣。

2. 自主学习:让学生自主阅读课文,了解蝉的生活习性,提取关键信息。

3. 合作探讨:分组讨论蝉的外形特征、发育过程和生存方式,分享学习心得。

4. 课堂讲解:针对学生自主学习和合作探讨的结果,进行课堂讲解,解答学生的疑问。

5. 情感体验:引导学生从蝉的生活习性中,体会自然界的神奇和生命的顽强。

6. 总结拓展:总结蝉的生活习性,引导学生关注生态环境,保护昆虫。

四、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和表现,了解学生的学习状态。

2. 作业完成情况:检查学生课后作业,了解学生对蝉的生活习性的掌握程度。

3. 小组合作:评价学生在合作探讨中的表现,了解学生的团队合作能力。

五、教学资源1. 课文文本:《蝉》2. 蝉的图片:展示蝉的不同发育阶段和外形特征。

3. 昆虫学知识资料:辅助学生了解昆虫的基本知识。

六、教学建议1. 注重学生自主学习,培养学生的阅读理解能力。

2. 鼓励学生提问,解答学生的疑问,提高学生的学习兴趣。

3. 通过小组合作,培养学生的团队合作能力和分享精神。

4. 引导学生关注生态环境,培养学生的生态保护意识。

《蝉》是一篇富有知识和趣味性的课文,通过本课的学习,学生不仅能够了解蝉的生活习性,还能培养对自然界的热爱和对生命的尊重。

教师应以学生为中心,注重启发式教学,激发学生的学习兴趣,提高学生的综合素质。

19 蝉一、教学目标(一)知识与能力目标:1.理解课文介绍的关于蝉的鲜为人知的科学知识。

2.体会作者所说的“四年黑暗中的苦工,一月阳光下的享乐”所包含的感情。

3.学习本文生动活泼、轻松诙谐、充满情趣的语言。

(二)教学重点:1.学习本文作者为了获得第一手材料,锲而不舍的工作精神,以及全面、细致、深入的观察方法。

2.学习作者用拟人化的手法生动地说明事物特征的写作方法。

(三)教学难点:理解作者在对动物世界的描述中所寄寓的生活哲理。

(四)课时安排:2课时二、教学过程第一课时(一)导入新课:探索自然界的奥秘,认识生存和进化的规律,维护生态平衡,建立与自然相和谐的新文明是我们的使命。

今天我们来学习法国昆虫学家法布尔的《蝉》,试着对蝉这种昆虫有个更加全面的认识。

(二)作者介绍:法布尔(1823-1915),法国生物学家、昆虫学家、文学家。

身为现在昆虫学与动物行为学的先驱,法布尔以膜翅目、鞘翅目、直翅目的研究而闻名,雨果称他为“昆虫界的荷马”。

作品有《昆虫记》《阿维尼翁的动物》《橄榄树上的伞菌》等。

(三)写作背景介绍:法布尔买下了塞里尼昂的荒石园,并一直居住到逝世。

这是一块不毛之地,但却是昆虫钟爱的土地,除了可供家人居住外,那儿还有他的书房、工作室和试验场,能让他安静的集中精力思考,全身心的投入到各种观察与实验中去,可以说这是他一直以来梦寐以求的天地。

就是在这儿,法布尔一边进行观察和实验,一边整理前半生研究昆虫的观察笔记、实验记录和科学札记,完成了《昆虫记》的后九卷。

(四)字词积累:1.语音金蜣巷道臃肿涂墁徘徊皮鞘纤维喧嚣媲美2.语义臃肿:形容身体或衣着过分肥大,转动不灵。

小心谨慎:形容言行慎重,不敢疏忽。

小心,留心。

庞然大物:指高达笨重的东西。

现也用来形容表面上很强大实际上很虚荣的事物。

庞然,高达的样子。

灭顶之灾:指被水淹死。

比喻毁灭性的灾难。

灭顶,水漫过头顶。

无动于衷:心里一点儿也没有触动。

指对应该关心、注意的事情毫不关心,置之不理。

【导语】蝉也叫“知了”,居昆⾍纲,同翅⽬,蝉科。

雄的腹部有发⾳器,能连续不断发出尖锐的声⾳。

雌的不发声,但在腹部有听器。

下⾯是整理的内容,希望对你们有帮助!1.部编版⼋年级上册语⽂第⼗九课《蝉》教案 【学习⽬标】 1.了解、掌握说明⽂的⽅法,并能运⽤到写作中。

2.揣摩语句,理解句⼦的丰富内涵,体会本⽂的语⾔特⾊。

【学习⽅法】学⽣讲解法,教师指导法、合作探究法 【教学过程】 ⼀、导⼊ 通过提问的⽅法巩固上节课对本⽂内容的感知,从⽽引导学⽣进⼊本课时的学习。

⼆、展⽰点评(30分钟) 题⽬⼀:回顾⼗七⼗⼋课学过的有关说明⽅法的知识,说说本⽂采⽤了哪些说明⽅法,并结合实例体会作⽤。

【设计意图】温故旧知,掌握说明⽂的说明⽅法,并会赏析其作⽤。

题⽬⼆:说明⽂的语⾔具有准确性,试从⽂中找出两到三句,并分析品味。

【设计意图】明确说明⽂语⾔的特点。

题⽬三:作者不按照蝉的成长过程先写蝉的卵,⽽是⾸先写蝉的地⽳,从蝉的幼⾍写起,这样写有什么好处? 【设计意图】让学⽣体会⽂章别具匠⼼⽽井然有序的说明顺序。

题⽬四:仔细观察⼀只⼩动物或者昆⾍的⽣活习性,学习课⽂⽣动的说明⽅法,写⼀段介绍说明的⽂字。

两百字左右。

(⼝述) 【设计意图】让学⽣学习写作说明⽂,学以致⽤。

三、整理订正导学案(5分钟) 通过展⽰环节,解决学⽣的疑问,使学⽣对⽂章有了更深层次的理解,利⽤双⾊笔对⾃⼰的错误进⾏订正,并将点评过程中,其他同学精彩的⾔论补充在⾃⼰的导学案上,有助于之后的复习。

四、教师⼩结(5分钟) 通过学习本⽂,我们对昆⾍应该有了更深刻的认识,从中可以感受到⽣命闪亮的蜕变和价值。

五、达标检测(5分钟) 它臃肿的⾝体⾥⾯有⼀种汁液,可以⽤⼒抵御⽳⾥的尘⼟。

它掘⼟的时候,将汁液喷洒在泥⼟上,使泥⼟成为泥浆,于是墙璧就更加柔软。

幼⾍再⽤它肥重的⾝体压上去,使烂泥挤进⼲⼟的罅隙。

所以,它在地⾯上出现的时候,⾝上常有许多潮湿的泥点。

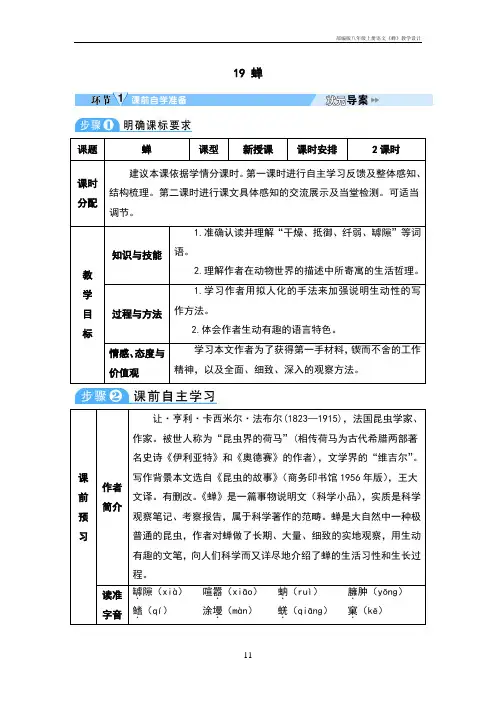

19 蝉课题蝉课型新授课课时安排2课时课时分配建议本课依据学情分课时。

第一课时进行自主学习反馈及整体感知、结构梳理。

第二课时进行课文具体感知的交流展示及当堂检测。

可适当调节。

教学目标知识与技能1.准确认读并理解“干燥、抵御、纤弱、罅隙”等词语。

2.理解作者在动物世界的描述中所寄寓的生活哲理。

过程与方法1.学习作者用拟人化的手法来加强说明生动性的写作方法。

2.体会作者生动有趣的语言特色。

情感、态度与价值观学习本文作者为了获得第一手材料,锲而不舍的工作精神,以及全面、细致、深入的观察方法。

课前预习作者简介让·亨利·卡西米尔·法布尔(1823—1915),法国昆虫学家、作家。

被世人称为“昆虫界的荷马”(相传荷马为古代希腊两部著名史诗《伊利亚特》和《奥德赛》的作者),文学界的“维吉尔”。

写作背景本文选自《昆虫的故事》(商务印书馆1956年版),王大文译。

有删改。

《蝉》是一篇事物说明文(科学小品),实质是科学观察笔记、考察报告,属于科学著作的范畴。

蝉是大自然中一种极普通的昆虫,作者对蝉做了长期、大量、细致的实地观察,用生动有趣的文笔,向人们科学而又详尽地介绍了蝉的生活习性和生长过程。

读准字音罅.隙(xià)喧嚣.(xiāo)蚋.(ruì)臃.肿(yōnɡ)鳍.(qí)涂墁.(màn)蜣.(qiānɡ)窠.(kē)无动于衷.(zhōnɡ)寻觅.(mì)跳蚤.(zǎo)钹.(bó)辨清字形理解词语喧嚣:声音杂乱,不清静。

嚣,吵闹、喧哗。

匹敌:对等,相称。

罅隙:缝隙。

腾跃:跳跃。

开合自如:分开收拢不受阻碍。

倒霉:遭遇不好。

(也作倒楣)无动于衷:心里一点也不受感动;一点也不动心。

蚋:一种小昆虫,体长二三毫米,头小,色黑,胸背隆起,吸人畜的血液,幼虫栖于水中。

窠:鸟兽做的窝。

墁:用砖或石块铺地面。

鳍:鱼类的运动器官。

新课导入师:今天我给大家带来了一个谜语,不过,这个谜语可有点难,是一首诗,请同学们自己先来读一读,猜猜这首诗写的是什么?垂穗饮清露,流响出疏桐。

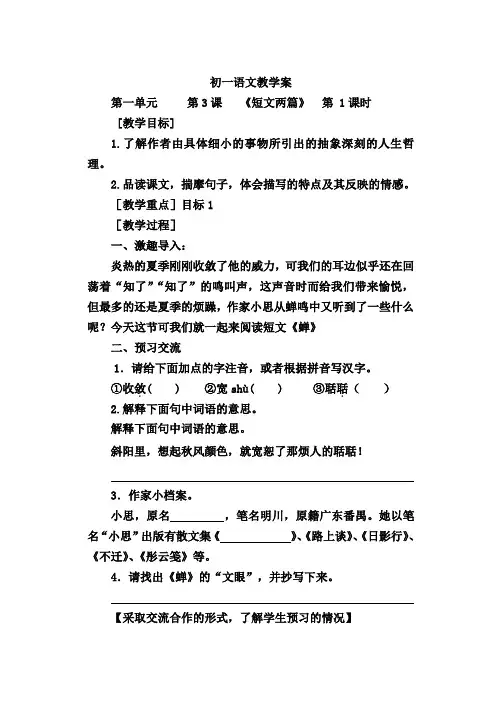

初一语文教学案第一单元第3课《短文两篇》第 1课时[教学目标]1.了解作者由具体细小的事物所引出的抽象深刻的人生哲理。

2.品读课文,揣摩句子,体会描写的特点及其反映的情感。

[教学重点]目标1[教学过程]一、激趣导入:炎热的夏季刚刚收敛了他的威力,可我们的耳边似乎还在回荡着“知了”“知了”的鸣叫声,这声音时而给我们带来愉悦,但最多的还是夏季的烦躁,作家小思从蝉鸣中又听到了一些什么呢?今天这节可我们就一起来阅读短文《蝉》二、预习交流1.请给下面加点的字注音,或者根据拼音写汉字。

①收敛.( ) ②宽shù( ) ③聒聒.()2.解释下面句中词语的意思。

解释下面句中词语的意思。

斜阳里,想起秋风颜色,就宽恕了那烦人的聒聒!3.作家小档案。

小思,原名,笔名明川,原籍广东番禺。

她以笔名“小思”出版有散文集《》、《路上谈》、《日影行》、《不迁》、《彤云笺》等。

4.请找出《蝉》的“文眼”,并抄写下来。

【采取交流合作的形式,了解学生预习的情况】三、精讲点拨探究“蝉”的生命意义要求:熟读课文,注意课文中对“蝉”的描写以及作者的感情变化。

思考:1.作者写蝉,先抑后扬。

抑在哪里?扬在哪里?2.体会最后一段“斜阳里,想起秋风颜色,就宽恕了那烦人的聒聒”的含义和它在文中的作用是什么?含义:作用:【抓住文中的关键性词语、句子分析主频的主题和写法】四、系统总结【先抑后扬的写法及其作用】五、拓展延伸想一想:什么是抑扬写法?请试着运用这一写法写一段话【强化知识的理解与运用,并要求学生在作文写作中尝试】六、达标测评:(附后)七、教后反思:。

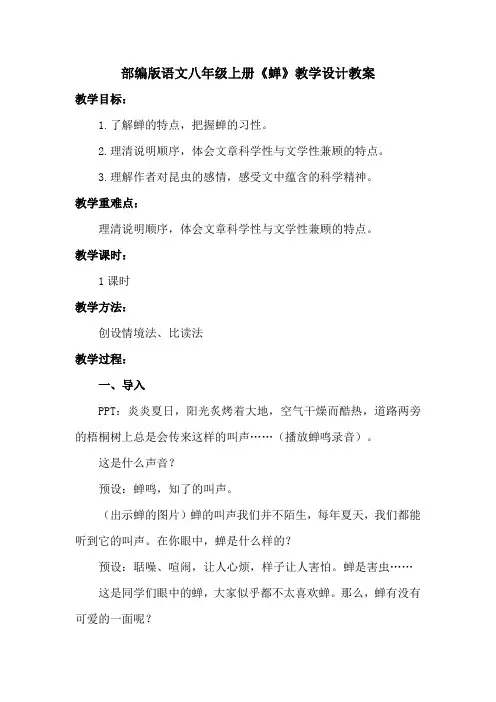

部编版语文八年级上册《蝉》教学设计教案教学目标:1.了解蝉的特点,把握蝉的习性。

2.理清说明顺序,体会文章科学性与文学性兼顾的特点。

3.理解作者对昆虫的感情,感受文中蕴含的科学精神。

教学重难点:理清说明顺序,体会文章科学性与文学性兼顾的特点。

教学课时:1课时教学方法:创设情境法、比读法教学过程:一、导入PPT:炎炎夏日,阳光炙烤着大地,空气干燥而酷热,道路两旁的梧桐树上总是会传来这样的叫声……(播放蝉鸣录音)。

这是什么声音?预设:蝉鸣,知了的叫声。

(出示蝉的图片)蝉的叫声我们并不陌生,每年夏天,我们都能听到它的叫声。

在你眼中,蝉是什么样的?预设:聒噪、喧闹,让人心烦,样子让人害怕。

蝉是害虫……这是同学们眼中的蝉,大家似乎都不太喜欢蝉。

那么,蝉有没有可爱的一面呢?当然有。

PPT:出示荒石园和法布尔的图片。

在法国,有一位非常了不起的昆虫学家和文学家——法布尔他就发现了蝉的不为人知的一面。

他特别喜欢昆虫,在一个叫做荒石园的地方,他全身心投入对昆虫的观察与实验中,坚持不懈,用了近30年,完成了一部不可思议的巨著——《昆虫记》。

这本书被世人称为“昆虫的史诗”。

他本人也被誉为“昆虫界的荷马”,“无法效仿的观察家”(达尔文语)。

那么,法布尔笔下的蝉又是怎样的?今天就让我们一起跟随课文去探寻一番。

经过今天的学习,也许你会对蝉有新的认识。

二、蝉之印象自读课文的阅读,我们要格外留意课文的旁批和阅读提示。

阅读提示提醒我们:PPT:“本文有情节,有描写,读起来更像小故事,是带文学性的说明文。

”首先默读课文。

PPT:默读课文,浏览全文,结合课文中对蝉的描写,试着用“我发现蝉(很)__________”的句式来发言,说说你对蝉的印象。

预设:蝉喜欢阳光、干燥的地方晒太阳。

蝉很聒噪,很吵,因为它“一到七月初,就占据了我门前的树”。

蝉很聪明,它“干起活来简直像矿工或铁路工程师”,它会用身体里藏着的一种极黏的液体来做灰泥,使隧道更坚固。

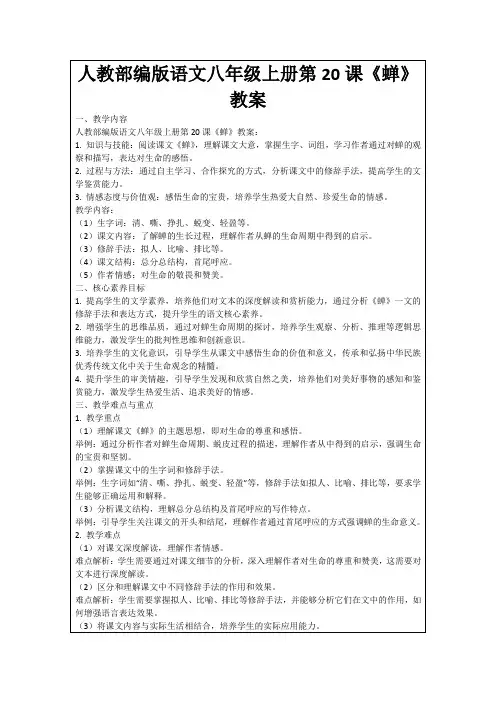

人教部编版八年级上册第20课《蝉》教案一. 教材分析《蝉》是部编版八年级上册的一篇课文,本课主要是通过描述蝉的生活习性,来揭示生命的短暂和珍惜生命的重要性。

课文语言优美,富有诗意,易于学生理解。

通过本课的学习,学生可以提高自己的阅读理解能力,感受到生命的可贵。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的阅读理解能力,对于描绘自然现象和生命哲理的课文有一定的认识。

但是,对于蝉的生活习性和生命价值的理解可能还不够深入。

因此,在教学过程中,需要引导学生通过阅读课文,深入了解蝉的生活习性,感受生命的短暂和珍贵。

三. 教学目标1.知识与技能:能够正确地朗读课文,理解课文的大意,掌握蝉的生活习性。

2.过程与方法:通过阅读课文,学会从文中提取关键信息,提高阅读理解能力。

3.情感态度与价值观:感受生命的短暂和珍贵,培养珍惜生命的意识。

四. 教学重难点1.教学重点:掌握蝉的生活习性,理解课文的大意。

2.教学难点:深入理解蝉的生命价值,感受生命的短暂和珍贵。

五. 教学方法采用问题驱动法、情境教学法和讨论法进行教学。

通过提出问题,引导学生深入思考,通过创设情境,让学生在实践中感知和理解课文内容,通过讨论,促进学生之间的交流与合作。

六. 教学准备1.课文朗读录音2.与蝉相关的图片或视频资料3.教学课件七. 教学过程1.导入(5分钟)播放课文朗读录音,让学生初步感知课文内容。

同时,展示与蝉相关的图片或视频资料,引导学生关注蝉的生活习性。

2.呈现(10分钟)让学生默读课文,边读边思考以下问题:(1)蝉的生活习性是什么?(2)课文为什么说生命的短暂和珍贵?3.操练(10分钟)让学生分角色朗读课文,体会课文的情感。

然后,学生进行小组讨论,分享自己对蝉的生活习性和生命价值的理解。

4.巩固(5分钟)让学生回答导入阶段提出的问题,检查学生对课文内容的理解程度。

对学生的回答进行点评,引导学生深入理解课文。

5.拓展(5分钟)让学生结合自己的生活经历,谈谈对生命的理解和珍惜。

第21课《蝉》一等奖创新教案部编版语文八年级上册5.21《蝉》教学设计【教学目标】:1.理解文章内容,感知科学之理。

2.品味文章语言,感受文学之美。

3.体会文章感情,感悟哲学之思。

【教学重难点】教学重点:品味文章的语言,感受文学之美。

教学难点:体会文章的感情,感悟哲学之思。

【教学方法】圈点批注、小组讨论、展示分享、学以致用【教学课时】1课时【教学过程】一、激趣导入:有这样一种昆虫:它悄无声息在土中,朦朦胧胧见光明;它一夜蜕变展翅飞,一曲高歌树丛中;它鸣唱之声耳边绕,生命终结了此生。

有这样一个人:他研究蝉能一连十几个小时一动不动的趴在地上,聚精会神的凝视;他的口袋经常装满各种昆虫;他被世人称为“昆虫界的荷马”,用毕生精力创作出科学巨著《昆虫记》。

二、文体介绍:科学小品:又名知识小品,是一种用小品文的笔调介绍某一方面科学知识的说明文体。

它既有科学性,又有文学性。

科学小品的特点是:内容真实,结构严谨巧妙,语言生动准确。

三、教学过程(一)速读课文,感知科学之理快速阅读文章,给每段标上序号,根据提示梳理蝉的生命历程。

成虫产卵→卵虫孵化→(即刻)走出壳外→(不久)____→(立刻)____→(几分钟后)____→(四年后)____→(徘徊一阵)____→(半小时后)变成成虫→(三个半小时)____→(五星期后)成虫交配、产卵、死亡文章共分为两大部分,蝉的地穴和蝉的卵。

蝉的地穴:蝉的幼虫到成虫的生长过程。

蝉的卵:蝉的产卵到幼虫的生长过程。

作者没有按一般的生长规律来写,而是从中间环节蝉的幼虫开始写起,见证了蝉循环往复的一生。

作者这样安排写作顺序,目的何在?(激发读者兴趣)(二)赏读课文,感受文学之美这个大科学家像哲学家一般的思像美术家一般的看像文学家一般的写——罗丹引用罗丹的评价,赏读课文,感受文学之美。

小组交流:找出文中你认为写的或生动或有趣的语句(3--5处),读一读,品一品。

(提示:如动词的选用,修辞的运用等)(三)品读课文,感知哲学之思文章中出现了几处旁批?哪些是关于法布尔的?从中你有什么发现?明确:九处。

部编版八年级上册语文第十九课《蝉》教案教学目标:1. 了解蝉的特点和生活习性。

2. 掌握课文中的生字词和短语的读音、词义和用法。

3. 锻炼学生的阅读理解能力。

4. 培养学生对大自然的热爱和保护意识。

教学重点:1. 掌握课文中的生字词和短语的读音、词义和用法。

2. 培养学生的阅读理解能力。

教学难点:1. 培养学生的阅读理解能力。

2. 培养学生的写作能力。

教学准备:教材:《部编版八年级上册语文》教学辅助材料:课件、黑板、活动单、录音机教学过程:Step 1 自主学习(10分钟)1. 学生用10分钟的时间自主阅读课文《蝉》。

2. 学生在阅读过程中可以做标记,记录不理解的地方。

1. 学生分小组讨论,解决阅读中不理解的问题。

2. 老师给予必要的指导和辅助。

Step 3 播放录音(5分钟)1. 播放录音,让学生跟读课文。

2. 学生可以边跟读边找出自己所读错误的地方,并纠正错误。

Step 4 教师讲解(15分钟)1. 教师带着学生一起分析课文的结构、语言和细节表达。

包括: - 课文的主题和段落结构;- 课文中的重难点词语的词义和用法;- 课文中的细节描写;- 课文中的比喻、夸张等修辞手法。

2. 教师板书重点知识点,供学生记忆。

Step 5 合作写作(15分钟)1. 学生分小组,选择一个小组成员来表演蝉的生活场景。

2. 其他小组成员观察表演,并用适当的语言进行描述。

3. 学生在小组内共同讨论并写一段关于蝉的合作作文。

Step 6 展示和评价(5分钟)1. 每个小组选出一位代表,向全班展示小组的表演和合作作文。

2. 教师和学生互相评价,评选出最佳表演和作文。

1. 布置课后作业:要求学生整理复习卡片,总结课文中的重要知识点、生字词和短语。

2. 布置课后阅读:要求学生选择一本关于昆虫的图书或文章进行阅读,并写一篇读后感。

Step 8 总结和反思(5分钟)1. 教师对本节课进行总结,并重新梳理课程安排。

2. 学生进行自我反思,总结本节课的收获和不足之处。

教案:《蝉》教学目标:1. 知识与技能:认识生词,了解蝉的生活习性,掌握蝉的发育过程;2. 过程与方法:通过朗读、讨论等方式,培养学生的阅读理解能力和合作精神;3. 情感态度与价值观:培养学生对自然生物的热爱和保护意识,激发学生对科学的兴趣。

教学重点:1. 生词的认识和理解;2. 蝉的发育过程和特点;3. 培养学生的阅读理解和合作能力。

教学难点:1. 蝉的发育过程的的理解;2. 学生对科学知识的兴趣的激发。

教学准备:1. 课文《蝉》的PPT或黑板;2. 相关蝉的图片或视频;3. 生词卡片。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引导学生观察图片或视频,询问学生对蝉的了解;2. 学生分享自己的知识,教师总结并板书课题《蝉》。

二、阅读理解(15分钟)1. 学生自读课文,边读边思考;2. 教师提出问题,学生分组讨论,共同回答;3. 教师针对学生的回答进行点评和讲解。

三、学习生词(10分钟)1. 教师出示生词卡片,学生朗读并记忆;2. 教师挑选几个重点生词,解释并让学生造句;3. 学生互相交流,巩固记忆。

四、了解蝉的发育过程(10分钟)1. 教师简要介绍蝉的发育过程,展示相关图片;2. 学生通过阅读课文,了解蝉的发育特点;3. 教师提问,学生回答,教师点评。

五、课堂小结(5分钟)1. 教师引导学生总结本节课的学习内容;2. 学生分享自己的学习收获;3. 教师布置作业,提醒学生注意保护自然生物。

六、课后作业(回家作业)1. 抄写本节课的生词;2. 阅读相关文章,了解蝉的生活习性;3. 观察身边的自然生物,记录下来并与同学分享。

教学反思:本节课通过阅读课文《蝉》,让学生了解蝉的生活习性和发育过程,培养学生的阅读理解能力和合作精神。

在教学过程中,要注意激发学生的学习兴趣,引导学生主动参与课堂活动。

同时,要关注学生的学习情况,及时给予指导和帮助,确保学生能够掌握所学知识。

《蝉》教学设计一、教学目标1. 通过学习课文《蝉》,培养学生对于大自然的欣赏和热爱之情。

2. 培养学生对于生命力和坚持不懈的品质的理解和认同。

3. 提高学生的观察和描写能力,培养细致入微的观察力。

4. 发展学生对于文学作品的理解和欣赏能力。

二、教学内容和重点1. 教学内容:《蝉》一课文阅读和理解。

2. 教学重点:学生对于课文中蝉的形象、神态和行为的描写和理解。

三、教学流程1. 导入(5分钟)通过视频或图片展示蝉的形象,引起学生对于蝉的好奇心和兴趣。

随后,提问学生对于蝉的认识和了解程度。

2. 导读(10分钟)通过精心设计的问题,让学生思考和猜测关于蝉的一些特点和行为。

引导学生根据自己的经验和想象进行回答,并在回答过程中启发学生对于大自然的赞美和热爱之情。

3. 阅读与理解(30分钟)指导学生认真阅读《蝉》一课文,并在阅读过程中进行讨论,回答一些与课文内容相关的问题,提高学生对于课文的理解和把握。

4. 分组讨论(15分钟)将学生分为小组,让他们就蝉的形象、神态和行为进行讨论,鼓励学生分享自己的见解和观点。

5. 写作练习(20分钟)让学生运用自己的观察和描写能力,写一篇关于蝉的短文。

鼓励学生用形象生动的语言来描绘蝉的外貌、鸣叫和行动,培养学生对于细节的观察和描述能力。

6. 朗读和分享(10分钟)邀请学生朗读自己的短文,并让他们相互分享各自写的内容。

通过朗读和分享,促进学生对于文学作品的理解和欣赏能力的发展。

7. 总结与反思(5分钟)引导学生回顾本节课的学习内容,总结自己的收获和体会。

帮助学生认识到学习文学作品的重要性,并鼓励他们在生活中关注和欣赏大自然的美好。

四、教学方法1. 启发式教学:通过提问和引导学生思考,激发他们的学习兴趣和积极性。

2. 小组讨论:通过小组合作,培养学生的合作精神和思辨能力。

3. 写作练习:通过写作训练,培养学生的观察和描写能力。

五、教学评价与反馈1. 教师根据学生的参与程度、讨论表现和写作成果来进行评价和反馈。

《蝉》教案教学目标1.理清说明对象蝉的生长特点与习性。

2.通过小合作或者个人探究,把握本文的说明方法、说明顺序、说明语言。

3.体会作者感人的思想感情,学习作者细心观察的探究精神。

教学重难点重点:1.理清说明对象蝉的生长特点与习性。

2.体会作者感人的思想感情,学习作者细心观察的探究精神。

难点:通过小合作或者个人探究,把握本文的说明方法、说明顺序、说明语言。

课时安排1课时教学过程一、诗歌导入【精品课件】出示:垂緌(r uí)饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

同学们,屏幕上显示的是唐代诗人虞世南的所写,读完以后你们能猜出诗歌描绘的是哪种动物吗?对,这种动物就是蝉,大家对他一定很熟悉,每到盛夏,它们便占据了整个从城市到农村的大树小树,给夏日的人们送去充满活力的歌声。

世界昆虫学家法布尔在亲身观察的基础上为读者奉献了一部昆虫史诗——《昆虫记》,其中就记载了有关蝉的相关介绍。

今天就让我们走进课文《蝉》,来认识一下这种有趣的昆虫。

二、初读感知【精品课件】1.作者介绍。

法布尔,法国人,出生于1823年,逝世于1915年,活到92岁,是世界著名的昆虫学家。

他出身于贫苦的农民家庭,没有上过像样的小学,为了补贴家用,还得给人打短工。

在农村里,他被大自然中各种各样的昆虫迷住了,爱上了研究昆虫这一行。

有时候他会一连十几个小时趴在地上一动也不动地对一种昆虫进行精细的观察,以致有人以为他发疯了。

他读过师范学校,当过小学教师和中学教师。

他没有专门学过昆虫学,但是依靠他专心致志的自学和长期耐心而细致的观察研究,用大半生的时间和精力,根据观察所得的详细记录,写成了10大卷《昆虫的故事》(又译作《昆虫记》)。

这是一部引人入胜的科普散文集,它以生动有趣的文笔,向人们展现出一个绚丽多彩的昆虫世界,《昆虫记·蝉》共有“蝉和蚁”、“蝉的地穴”“蝉的音乐”“蝉的卵”四部分。

作者详细阐明了蝉的生活习性,具体介绍了蝉从卵到幼虫,从幼虫到成虫的生长过程。

19 蝉

1.了解作者,理清说明思路,概括课文内容。

2.品味语言,学习作者用文学笔法来加强说明生动性的写作方法。

3.学习作者锲而不舍的工作精神,以及全面、细致、深入的观察方法。

一、导入新课

由虞世南的《蝉》“垂饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风”导入本课学习。

二、教学新课

目标导学一:通读全文,理清说明顺序

1.法布尔从哪些方面向我们介绍了蝉?说说每一部分说明的内容及其说明顺序。

明确:全文分为两个部分。

第一部分“蝉的地穴”,介绍蝉从幼虫到成虫的生长过程。

虽然这一部分的小标题为《蝉的地穴》,但内容并不仅是介绍蝉的地穴的情况,只是表示对蝉的考察从地穴开始。

这一部分可分为三个层次。

第一层(第1段),表明自己“有研究蝉的习性的很好环境”,并介绍考察蝉的季节和自己生活环境中的蝉的情况。

第二层(第2—7段),写蝉的地穴和幼虫的地底生活。

(这一层写

对蝉的地穴考察,是按照由外到内的观察顺序进行的。

第2—3段说明对地穴外部情形的考察,第4段说明蝉建穴,第5—7段写蝉伺机出穴)

第三层(第8—11段),写蝉出洞蜕皮的过程。

(这一层写对幼虫蜕皮情形的考察,是按对事物的观察顺序进行的。

第8段写对蝉的幼虫初次出现在地面上的活动情形的观察,第9—10段写对幼虫蜕皮情形的观察,第11段写对刚脱壳的蝉的情形的观察)

第二部分“蝉的卵”,介绍蝉从产卵到幼虫的生长过程。

虽然这一部分的小标题为《蝉的卵》,但内容并不仅是介绍蝉的卵的情况,只是表示对蝉的产卵、孵化和成虫的考察从介绍产卵开始。

其说明顺序和“蝉的地穴”一样,也是按照对事物观察的进程进行说明。

这一部分可分为六个层次。

第一层(第12—13段),介绍蝉的产卵,分别说明了产卵的地方、过程和数量等。

第二层(第14—17段),写蝉卵遇到的危险,首先说明产卵的数量多是为了在遭到破坏时能有幸存者,然后介绍蚋对蝉卵的破坏和蝉对此的茫然无知。

第三层(第18—20段),介绍蝉卵的孵化和幼虫出壳。

第四层(第21—23段),写幼虫落地。

第五层(第24段),写幼虫挖穴隐藏。

第六层(第25—26段),概括蝉的生活历程。

既照应了“蝉的地穴”的介绍,又结束了对蝉卵生长过程的说明,也是对全文形象化的

总结。

目标导学二:默读课文,品味说明语言

思考:这是一篇说明文,但我们读起来并不觉得枯燥无味,为什么?

明确:《蝉》实质是科学观察笔记、考察报告,属于科学著作的范畴。

但是,作者在表达上采用了一些文学性语言对说明对象的科学资料进行综合介绍,因此有一定的文学色彩。

其文学色彩主要表现在以下几个方面:

一是把蝉人格化,赋予它人的情感和行为。

如写蝉产卵,写出了“可怜做母亲的”生儿育女所付出的艰辛,同时也写出了蚋残害蝉卵的可恨。

而由卵发育成蝉所经历的漫长艰苦的历程,更使我们为这个小生物的成长慨叹,多么不易啊!从而对作者在文末的一大段抒情产生共鸣。

再比如最后一个自然段里的“苦工”“享乐”“歌声”“穿起”等。

二是运用文学的语言表达。

如运用比喻的手法把一般不为人知的科学现象表现得具体形象,以“表演一种奇怪的体操”来比喻蝉的脱壳过程。

它“在空中腾跃,翻转,使头部倒悬,折皱的翼向外伸直,竭力张开。

然后用一种几乎看不清的动作,尽力翻上来,并用前爪钩住它的空皮。

这个动作使尾端从壳中脱出”。

整个动作顺序有它自身的规律,其中的“腾跃”“翻转”“倒悬”等动词用得非常准确,把蝉脱壳的整个过程准确而又生动地展现在读者面前。

三是把自己的观察过程写得富有波折,有情节,有描写,就像是

小故事一样,激发读者的阅读兴趣。

目标导学三:感知内容,了解作品精髓

思考:作者为什么能把我们熟视无睹的蝉的成长过程说明得这样清楚明白?

明确:这是因为作者经过了长期细致的观察。

从文中看,比如蝉四年一个生命周期,在阳光下歌唱只有五星期,都说明作者对蝉的观察是长期而细致的。

有时,还要经过多次的反复,正像作者自己说的那样:“我经过多次的观察,才知道这种危险是什么。

”必要时,还要借助观察工具,“我从放大镜里见过蝉卵的孵化”,“我从放大镜中见它挥动‘锄头’,将泥土掘出抛在地面”。

正是作者严谨认真、锲而不舍的科学精神和全面细致深入的科学观察,让他掌握了大量的第一手资料,从而写出这样生动而又准确的文章。

推荐阅读:《昆虫记》

三、板书设计

蝉⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧⎭

⎪⎪⎬⎪⎪⎫蝉的洞穴⎩

⎪⎨⎪⎧洞穴特点出穴脱壳蝉的卵⎩⎪⎨⎪⎧树枝产卵孵化幼虫钻入土里变为成虫生动形象的文学笔法孜孜以求的科学精神细致深入的科学观察。