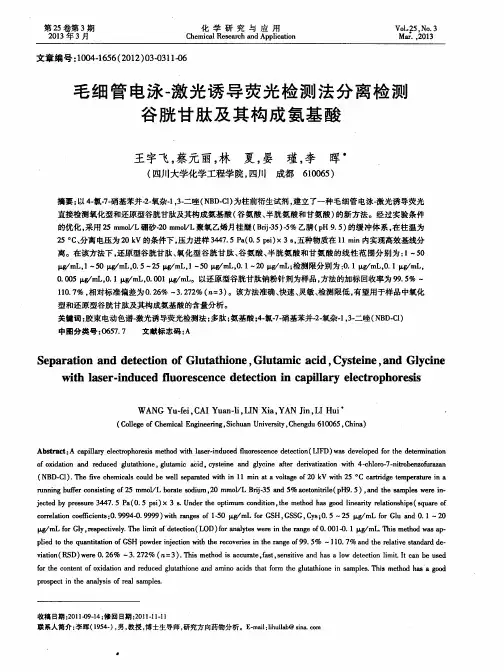

荧光检测毛细管电泳法

- 格式:doc

- 大小:102.50 KB

- 文档页数:4

毛细管电泳中常用的检测方法毛细管电泳中常用的检测方法毛细管电泳(C E ) 以其高效、快速的分离, 成为一种令人瞩目的分析手段。

为了便于热量散失和进行柱上检$lJ , 采用了极小内径的毛细管(≤50 umi.d.) , 这样允许进样量就很小(10 一9 g )。

如此小的进样量要求有高灵敏的检测方法, 才能进行定性、定量分析。

紫外吸收法:一般, 常用于C E 的检测器是市售的紫外和荧光检测器。

当采用紫外一可见吸收法时, 石英毛细管壁的内涂层常常用有机溶剂溶解或灼烧而刮去, 使出现一个“小窗口” , 作为柱上检测的流通池。

内径很小的毛细管使得流通池的长度也相应很小, 检测灵敏度相当有限, 尤其在生物样品分析中常常需要先行样品预富集然后再检测, 以提高灵敏度。

在使用长方形徽面的毛细管进行电泳分离分析时,柱上检测的光学流通池长度明显增大, 使检测灵敏度提高7 1 5 倍。

采用高能量的光源, 如氨灯、激光等, 可较大地提高检测灵敏度, 但费用较高, 又因可供选择使用的人射光波长范围较窄, 限制了它的应用。

荧光检测法:荧光检测的灵敏度比紫外吸收法高几个数量级。

对于有适当的激发荧光和发射荧光的供试品, 采用激光诱导荧光检测法和光电倍增管, 可使检测灵敏度大大提高, 而对于绝大多数无自然荧光的化合物, 则必须进行柱前或柱后衍生化, 才能进行荧光检测。

间接检测法:对供试品进行衍生化的操作繁琐, 且易引入误差, 对于被测浓度极低的生物样品更是如此。

于是, 间接检测法应运而生。

间接检测就是在电泳缓冲液中加入具有检测响应的检测剂, 如发色团、荧光物质等, 作为本底响应,以产生基线信号。

供试品进样后, 供试品离子与反电荷的检测剂离子形成离子对, 或置换了检测剂的同电荷离子, 分别产生正峰和负峰,使基线信号发生改变而被检测。

在间接荧光法中, 被分析物能吸收荧光辐射或使本底荧光淬灭, 本底信号因此降低或消失而进行检测。

这种方法要求供试品必须能吸收荧光或淬灭荧光。

B-raf基因突变检测试剂盒(荧光PCR-毛细管电泳法)标准化操作流程1、预期用途该产品用于定性检测确诊的结直肠癌患者石蜡包埋病理组织切片DNA的B-rafV600E 基因突变。

B-raf 基因是一种癌基因,编码一种丝/ 苏氨酸特异性激酶,是RAS/RAF/MEK/ERK/MAPK 通路重要的转导因子,参与调控细胞内多种生物学事件,如细胞生长、分化和凋亡等。

B-raf 基因位于7p34,长约190kb,转录mRNA 长2.5kb,编码783 氨基酸的蛋白,相对分子质量为94000-95000 Da。

研究表明,在多种人类恶性肿瘤中,如恶性黑色素瘤、结直肠癌、肺癌、甲状腺癌、肝癌及胰腺癌等均存在不同比例的B-raf 突变,B-raf 突变主要发生在Exon15 上的激活区的第1799 氨基酸上(T 突变为A),导致编码的氨基酸由谷氨酸变成缬氨酸(V600E),该突变能使B-raf 激酶活性提高,V600E 突变能模拟T598 和S601 两个位点磷酸化作用,使BRAF 蛋白激活。

近来研究表明,对于野生型Kras、但存在B-raf 基因V600E 突变患者,抗EGFR 单抗治疗无效。

2010 年版《NCCN 结直肠癌临床实践指南》中已明确指出“如K-ras 基因无突变时,需检测B-raf 基因突变,如果后者存在V600E突变,则不应该给予抗EGFR 单抗治疗。

”2、仪器配置要求移液器,振荡器,微型离心机,生物安全柜,高速冷冻离心机,定性PCR仪,荧光定量PCR仪(ABI7500,LightCycler® 480,MX3000P,CFX-96等),微量紫外分光光度计,基因分析仪(ABI3130,ABI3500DX)。

3、耗材要求无菌带滤芯吸头、吸水纸,离心管(1.5ml,0.5ml,0.2ml)、PCR反应管(配套荧光定量PCR仪型号)及无粉一次性乳胶手套,基因分析板。

4、责任人基因扩增实验室室长负责技术指导和质量监督。

毛细管电泳法简介毛细管电泳法是一种常用于分离和检测化学物质的分析技术。

它基于样品在电场作用下在毛细管中的迁移速度的差异,利用电泳现象进行分离。

该方法具有分离效果好、分析速度快、样品消耗少等优点,被广泛应用于生物、环境、食品等领域的分析研究。

原理毛细管电泳法的基本原理是利用电场作用下带电粒子在毛细管中的迁移速度差异分离物质。

当样品通过直径较小的毛细管时,由于电场的作用,带电物质会在毛细管中产生电泳迁移。

迁移速度快的物质会较早到达检测器位置,而迁移速度慢的物质则会滞留在毛细管中,从而实现了物质的分离。

毛细管电泳法主要利用了物质在电场、毛细管中的迁移速度与其电荷、粒径、溶剂性质等因素之间的关系。

其中,电荷是最重要的因素之一。

毛细管电泳法可分为两种类型:正交电泳和非正交电泳。

正交电泳主要用于带电物质的分离,而非正交电泳则用于非带电物质的分离。

操作步骤1. 准备工作在进行毛细管电泳实验之前,需要准备好以下实验器材和试剂:•毛细管电泳仪•毛细管•电解质缓冲液•样品溶液2. 设置电泳条件根据实验需要,设置好合适的电场强度、电解液pH值和缓冲液浓度等参数。

这些参数的选择对于实验结果的准确性和分离效果的好坏至关重要。

3. 毛细管填充将毛细管浸入缓冲液中,通过电力作用使缓冲液进入毛细管,直至毛细管完全填充。

4. 样品进样通过微量注射器将样品溶液缓慢注入毛细管,注意避免气泡的产生。

5. 开始电泳将毛细管两端插入正、负电极中,开启电源,开始电泳过程。

6. 结果分析根据实验需要,可以选择不同的检测方法进行结果分析,如紫外检测、荧光检测等。

应用领域毛细管电泳法广泛应用于生物、环境、食品等领域的分析研究。

具体的应用包括:1.蛋白质分析:毛细管电泳法可用于蛋白质的分离和定量分析,对于药物研发、生物学研究等具有重要意义。

2.DNA分析:毛细管电泳法可以用于DNA序列分析、基因突变检测、DNA测序等领域,对于遗传学研究、法医学等具有重要意义。

通过荧光检测毛细管电泳法快速灵敏地检测人体血浆中的亚硝酸盐的方法本文选自塔兰塔(Talanta),爱思唯尔(Elsevier)出版,纯分析化学期刊。

作者:安范舒普代尔,来自比利时鲁汶大学。

摘要:分析亚硝酸盐,NO指示剂在体内的产生,为研究NO在体内的合成提供了一个有用的工具。

通过其衍生反应和2、3二氨基萘(DAN)中一个快速、灵敏荧光-毛细管电泳法被发展来测定了人体血浆中的亚硝酸盐。

亚硝酸盐在人体血浆中很容易与DAN在酸性条件下反应得到收益率很高的荧光2,3-萘酚三唑(NAT)。

荧光检测是完成施达赛检测的最佳化方式,它允许一种等离子体样品的直接分析而不像大多数堆积样品的CE-UV方法。

乙腈可去除蛋白质。

短程注射和高压电(30千伏)可缩短分析时间。

用20mm,pH值为9.23的缓冲溶液可更好的分离。

NAT的分离在1.4分钟内完成,除蛋白等离子体样品以5s每50 mbar水动力地的速度被注射到60厘米×75微米的内部直径无涂层的玻璃毛细管里。

激发波长被选中为一个宽带滤波器(240-400nm),发射光在418nm被测量通过采用一个截止过滤器。

在2到500nm的范围内获得一个好的线性关系(R2=0.9975)。

在原始血浆样本中亚硝酸盐的检测极限是0.6nm, 比我们此前的CE-UV法低了750倍。

先进的荧光-毛细管电泳法相对于目前的荧光高效液相色谱法,具有更简单的系统和更低的成本优势,同时也很灵敏。

这个研究表明该方法测定人体血浆中亚硝酸盐在的浓度与频繁报道的一致。

1介绍研究表明,亚硝酸盐在生理和病理条件下有可能成为NO合成的一个标志,因此在实验和临床研究中可能作为一个生化参数。

但是到目前为止,还没有真正关于人体血浆中亚硝酸盐的浓度的共识。

具报告,一般水平的亚硝酸盐在人体血浆中“不能检测”的范围达到26微米。

人体血浆中亚硝酸盐的浓度最合理的范围是从100纳米到1微米,通过大多数研究者团体的测量最常报道的结果是从100纳米到200纳米。

毛细管电泳法概述毛细管电泳法是一种分离和测定化合物的方法,主要通过在毛细管中施加电场,利用化合物在电场作用下的电荷性质和分子大小来实现分离。

毛细管电泳法具有快速、高效、高分辨率、高灵敏度和易于自动化等特点,广泛应用于生命科学、化学分析和药物研发等领域。

原理毛细管电泳法的原理基于化合物在溶液中的电荷性质和分子大小。

在毛细管中施加电场后,带正电荷的化合物(称为阳离子)会向负极移动,带负电荷的化合物(称为阴离子)会向正极移动。

此外,较小的分子会比较大的分子更快地移动。

毛细管电泳法通常涉及两种类型:区域电泳和溶剂前移电泳。

区域电泳区域电泳是毛细管电泳法中常用的方法。

在区域电泳中,毛细管中的电场强度不均匀,其中一个区域的电场强度较弱,另一个区域的电场强度较强。

样品被注入到电场强度较弱的区域,然后通过施加电场使样品向较强的电场区域移动。

不同化合物的迁移速度取决于它们的电荷和分子大小,因此可以实现化合物的分离。

溶剂前移电泳溶剂前移电泳是另一种常用的毛细管电泳法。

在溶剂前移电泳中,毛细管中的电场强度是均匀的。

样品被注入到毛细管中,然后施加电场使样品移动。

不同化合物的迁移速度取决于它们在溶剂中的溶解度和电荷性质,因此可以实现化合物的分离。

仪器和操作步骤进行毛细管电泳法需要一些特定的仪器和材料,如毛细管电泳仪、毛细管、高电压电源、样品注射器、电解质缓冲液等。

下面是一般的操作步骤:1.准备工作:检查仪器是否正常工作,准备所需的电解质缓冲液和样品。

2.毛细管准备:将毛细管切割为适当长度,并连接到毛细管电泳仪。

3.缓冲液填充:将电解质缓冲液注入毛细管的两端,确保整个毛细管都充满缓冲液。

4.样品注射:使用样品注射器将待分离的样品缓慢而均匀地注入到毛细管中。

注射点距离电极一定距离。

5.施加电场:从高电压电源上施加适当的电场,在实验过程中保持稳定电场。

6.记录结果:观察样品的迁移情况,根据需要调整电场强度和时间,记录分离结果。

高效毛细管电泳法原理1. 引言高效毛细管电泳(Capillary Electrophoresis,CE)是一种分离和检测样品成分的高效分析技术。

它基于电荷移动的原理,利用电场作用将带电样品分子按照电荷大小和大小排列分离。

本文将介绍高效毛细管电泳法的原理以及相关的基本概念。

2. 原理高效毛细管电泳法的分离原理主要包括电迁移、电渗流和扩散。

2.1 电迁移电迁移是指在电场作用下,带电离子向电极迁移的现象。

根据离子迁移速率的不同,可以将不同种类的离子分离开来。

在高效毛细管电泳中,利用气泡塞(例如墨水)将离子解进行填充到毛细管中,然后施加电压,使带电离子向电极移动。

2.2 电渗流电渗流是指随着离子迁移而产生的流动。

由于电场作用下毛细管内壁带有固定电荷,会在离子迁移的同时引起流体流动。

这种电渗流可加速离子的迁移速度,提高分离效率。

2.3 扩散扩散是指分子由于热运动而发生的自由扩散。

在高效毛细管电泳中,离子在电场作用下会发生迁移,而扩散则会限制离子迁移的速率。

通过控制毛细管的尺寸和填充材料,可以优化扩散效应,进一步提高分离效率。

3. 工作步骤高效毛细管电泳法的工作步骤主要包括样品进样、分离和检测。

3.1 样品进样样品进样是将待分析的样品注入到毛细管中的过程。

常用的进样方式包括静态进样和动态进样。

在静态进样中,样品通过注射器或微量移液器直接注入到毛细管中。

在动态进样中,利用高压电泵将样品以一定的流速进样到毛细管中。

3.2 分离分离是利用电场作用将样品中的成分分离开来的过程。

通过在毛细管两端施加电压,带电的离子根据电荷和大小进行迁移,从而实现分离。

根据需要可以调节电场强度、温度和 pH 等因素来优化分离效果。

3.3 检测检测是对分离后的样品进行定性和定量分析的过程。

常用的检测方法包括紫外光检测、荧光检测、电化学检测等。

通过对分离后的样品在检测器中发生的特定物理或化学反应进行检测,并根据峰面积或峰高来定量分析样品中的成分。

检测酶的活性的方法酶活性是指酶分子在特定条件下催化底物转化的速率。

酶活性的研究对于深入理解生化过程、疾病发生机制以及药物开发具有重要意义。

本文将介绍酶活性检测的一些常用方法。

1. p-Nitrophenyl Phosphate(pNPP)法:pNPP法是一种常用的颜色反应法,适用于检测酸性和碱性磷酸酶以及碱性酮糖酸酶的活性。

该方法的原理是将酶催化底物pNPP水解为p-nitrophenol(黄色)和磷酸,利用p-nitrophenol的比色特性(pH 10时吸光度λ=405 nm),通过检测吸光度的变化来间接测定酶活性。

2. 毛细管电泳法:毛细管电泳法(Capillary Electrophoresis, CE)是利用酶对底物的催化作用导致电泳迁移率发生变化的原理来检测酶活性。

该方法具有高灵敏度、高分辨率、快速分析等优点。

一般通过分离、富集和检测等步骤来实现。

3. 酶标记法(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, ELISA):ELISA是一种常用的酶标记技术,适用于定量检测酶活性。

该方法的原理是利用酶标记的抗体与底物结合后,通过酶对底物的催化作用产生信号。

常用的酶标记有辣根过氧化物酶(Horseradish Peroxidase, HRP)和碱性磷酸酶等。

4. 荧光检测法:荧光检测法是利用酶对底物的催化作用改变溶液中荧光分子的性质来实现酶活性的检测。

其中,常用的荧光标记物有荧光素(Fluorescein)、羧酮荧光素(Tetramethylrhodamine, TAMRA)等。

通过测量荧光的强度和寿命来反映酶活性。

5. 放射性同位素法:放射性同位素法是一种高灵敏度的检测方法,利用酶对标记同位素底物的催化作用来测定酶活性。

常用的标记同位素有^14C、^32P、^3H等。

通过测定样品中放射性荧光的强度来反映酶活性。

以上仅介绍了一小部分常用的酶活性检测方法,每种方法都有其特点和适用范围。

生物碱的测定方法生物碱是一类含有碱性基团的有机化合物,广泛存在于自然界中的植物和动物体内。

生物碱具有多样的生物活性,包括神经递质、毒素、药物等。

因此,准确测定生物碱的含量对于研究其在生物体内的作用机制以及开发相关药物具有重要意义。

测定生物碱的方法有很多种,下面将介绍几种常用的方法。

1. 毛细管电泳法:毛细管电泳法是一种基于电荷和大小的分离原理,可以对生物碱进行有效分离和测定。

该方法具有分离效果好、分析速度快、样品消耗少等优点,适用于各种类型的生物碱测定。

2. 气相色谱法:气相色谱法是通过气相色谱仪将生物碱样品分离并通过检测器进行定量分析。

该方法具有分离效果好、灵敏度高、分析速度快等优点,适用于测定生物碱含量较低的样品。

3. 液相色谱法:液相色谱法是通过液相色谱仪将生物碱样品分离并通过检测器进行定量分析。

该方法具有分离效果好、灵敏度高、适用范围广等优点,适用于各种类型的生物碱测定。

4. 荧光法:荧光法是利用生物碱分子在特定条件下发射荧光信号的特性进行测定。

该方法具有灵敏度高、选择性好、操作简便等优点,适用于测定生物碱含量较低的样品。

5. 分子吸收光谱法:分子吸收光谱法是通过测量生物碱在特定波长下吸收光线的强度来定量分析。

该方法具有灵敏度高、操作简便等优点,适用于测定生物碱含量较高的样品。

在实际测定生物碱的过程中,需要先选择适合的测定方法,然后提取样品中的生物碱,并根据测定方法的要求进行前处理。

接下来,根据测定方法的原理和操作步骤进行测定,并根据标准曲线或计算公式计算出生物碱的含量。

需要注意的是,不同的生物碱可能需要不同的测定方法,因此在选择测定方法时需要考虑生物碱的性质和测定要求。

此外,为了确保测定结果的准确性和可靠性,还需要注意实验条件的控制、仪器的校准以及数据的处理等方面。

准确测定生物碱的含量对于研究其生物活性和开发相关药物具有重要意义。

在选择测定方法时,需要根据生物碱的性质和测定要求进行合理的选择,并在实际操作中注意实验条件的控制和数据的处理,以确保测定结果的准确性和可靠性。

毛细管电泳-电化学发光法检测鳀鱼中氧氟沙星毛细管电泳-电化学发光法检测鳀鱼中氧氟沙星氧氟沙星是一种广泛使用的激素类药物,常用于畜牧业生产中预防和治疗家禽、家畜的感染病。

然而,该药物在鱼类养殖中的应用也较为普遍,因此对其在鳀鱼中残留量的检测显得尤为关键。

为了保证鱼类及其产品的质量安全,必须采用敏感、准确、可靠的检测方法进行检测。

毛细管电泳-电化学发光法(CE- ECL)是近年来快速、高灵敏度的分离与检测技术。

该技术结合了毛细管电泳(CE)和电化学发光(ECL)的优势,其基本原理是利用毛细管电泳对药物分子进行分离,然后通过电化学发光技术对制备的荧光体系进行检测,使得荧光信号具有较高的灵敏度和非常强的特异性。

在鳀鱼样品中检测氧氟沙星残留量的首要步骤是样品制备。

样品制备包括样品的处理、提取和净化。

样品的处理过程中需要使用离心机进行离心分离,以获得鱼肉、骨和脂肪等成分。

样品提取中使用甲醇进行提取,然后使用二氯甲烷进行净化。

这种提取方法能够减少基质的干扰,提高分析的精确性。

毛细管电泳则是将样品中的氧氟沙星分子根据电荷和分子大小进行分离。

在分离的过程中,需要注意电泳缓冲液的选择,以获得最好的分离效果。

常用的缓冲液包括硼酸、磷酸和乳酸缓冲液等。

对于CE-DDS系统来说,荧光体系是需要制备的,且直接与样品中药物的检测结果有关。

通常,荧光体系是由荧光物质、辅助的电化学还原剂和添加剂组成。

在CE分离完成后,通过荧光物质的固有特性发出光信号,从而得出检测结果。

此外,对于该检测方法的灵敏度、准确性和特异性等也需要进行优化,包括选择合适的电化学还原剂、荧光物质和添加剂,优化荧光体系的pH值,控制样品注射的时间和分离的电压等。

总的来说,毛细管电泳-电化学发光法是一种理想的检测方法,具有快速、高灵敏度、高特异性、不需要复杂的预处理和抽提过程等优点,能够满足对鳀鱼中氧氟沙星进行快速、准确、灵敏度高的定量分析需求。

随着该技术的不断发展和完善,相信该检测方法在鱼类中药物残留检测中发挥的作用也将越来越大。

通过荧光检测毛细管电泳法快速灵敏地检测人体血浆中的亚硝酸盐的方法本文选自塔兰塔(Talanta),爱思唯尔(Elsevier)出版,纯分析化学期刊。

作者:安范舒普代尔,来自比利时鲁汶大学。

摘要:分析亚硝酸盐,NO指示剂在体内的产生,为研究NO在体内的合成提供了一个有用的工具。

通过其衍生反应和2、3二氨基萘(DAN)中一个快速、灵敏荧光-毛细管电泳法被发展来测定了人体血浆中的亚硝酸盐。

亚硝酸盐在人体血浆中很容易与DAN在酸性条件下反应得到收益率很高的荧光2,3-萘酚三唑(NAT)。

荧光检测是完成施达赛检测的最佳化方式,它允许一种等离子体样品的直接分析而不像大多数堆积样品的CE-UV方法。

乙腈可去除蛋白质。

短程注射和高压电(30千伏)可缩短分析时间。

用20mm,pH值为9.23的缓冲溶液可更好的分离。

NAT的分离在1.4分钟内完成,除蛋白等离子体样品以5s每50 mbar水动力地的速度被注射到60厘米×75微米的内部直径无涂层的玻璃毛细管里。

激发波长被选中为一个宽带滤波器(240-400nm),发射光在418nm被测量通过采用一个截止过滤器。

在2到500nm的范围内获得一个好的线性关系(R2=0.9975)。

在原始血浆样本中亚硝酸盐的检测极限是0.6nm, 比我们此前的CE-UV法低了750倍。

先进的荧光-毛细管电泳法相对于目前的荧光高效液相色谱法,具有更简单的系统和更低的成本优势,同时也很灵敏。

这个研究表明该方法测定人体血浆中亚硝酸盐在的浓度与频繁报道的一致。

1介绍研究表明,亚硝酸盐在生理和病理条件下有可能成为NO合成的一个标志,因此在实验和临床研究中可能作为一个生化参数。

但是到目前为止,还没有真正关于人体血浆中亚硝酸盐的浓度的共识。

具报告,一般水平的亚硝酸盐在人体血浆中“不能检测”的范围达到26微米。

人体血浆中亚硝酸盐的浓度最合理的范围是从100纳米到1微米,通过大多数研究者团体的测量最常报道的结果是从100纳米到200纳米。

因此,对于分析学科来说测定人体血浆中的亚硝酸浓度是一个挑战。

在样品配制的过程中,高灵敏度测定和一定的防范措施可以提高测量的精密度和准确度。

荧光法已广泛用于亚硝酸盐的灵敏分析。

这些方法涉及亚硝酸盐衍生化反应——由2,3-二氨基萘(DAN)合成2,3-萘酚三唑(NAT)。

有一些使用高效液相荧光检测的方法用在检测水、尿液和细胞培养液中的亚硝酸盐。

然而,大多数荧光高效液相色谱法对样品需要一个复杂的制备过程来去除一些小元件并需要一个保护柱。

这些额外的合成步骤可能会引入环境中杂质亚硝酸盐。

此外,事实上在碱性pH值为8.5~11.5的条件下NAT是稳定的且具有较高的荧光强度,与常态下稳定的反相高效液相色谱柱不兼容。

当流动相的pH值大于8时,普通的玻璃柱开始溶解且寿命缩短。

因此,在碱性条件下分析亚硝酸盐,需要特殊的色谱柱,如高聚物型色谱柱。

即便如此, 在每次使用高效液相色谱后仍需要一个严格的清洁过程。

由于其简单的样品制备及清洗过程,毛细管电泳在生化分析中独具优势。

虽然各种毛细管电泳-紫外法结合毛细管预浓缩已经达到令人满意的灵敏度,直今仍没有荧光毛细管电泳法用于分析亚硝酸盐。

此研究的目的是开发一个快速、简单和灵敏的荧光毛细管电泳法来测定人体血浆中亚硝酸盐。

2材料和方法2.1 药品所用试剂均为分析纯。

亚硝酸钠和十水四硼酸二钠购于默克公司(达姆施塔特,德国)。

氢氧化钠和乙腈购于费舍尔科技(拉夫堡大学,英国)。

二氨基萘和荧光素均购自于西格玛奥瑞奇化工(圣路易斯,密苏里州,美国)。

盐酸是购于美国VWR公司(鲁汶,比利时)。

所有的溶液均使用经过Milli-Q梯度系统(密理博,莫尔斯海姆,法国)纯净的蒸馏水配制。

用0.2微米的再生纤维素过滤器(华特门公司,达瑟尔,德国)过滤缓冲溶液。

2.2 样品制备从7名健康的男性志愿者(无饮食限制)中收集静脉血液样本,吸入离心管中分离锂-肝素和血浆,样品采集后用离心机分离血浆样品三分钟左右(3478g,10min,4℃)。

血浆被分离后立即在-80℃下冷冻直至下次分析时。

在室温下解冻后,加入100μL乙腈使100μL血浆样品脱去蛋白质,用微型高速离心机将14100g的混合物离心5分钟(艾本德,汉堡,德国)。

然后,加入5μL0.62M HCl将100μL上层清液的pH值调节到6并伴有衍生反应。

全部100μL样品由50μL反应混合液和50μL 0.1μM荧光素溶液组成且把它作为内标物,并直接用于注射。

这项研究已经通过当地的伦理委员会(鲁汶大学)的批准,项目得到批准。

2.3 含二氨基萘(DAN)的亚硝酸盐合成萘酚三唑(NAT)含DAN的亚硝酸盐的反应依据Misko等人的方法。

在酸性条件下DAN 与亚硝酸盐反应迅速,生成强荧光性的产物萘酚三唑(NAT),其在碱性溶液中是稳定的。

DAN的原液,将DNA溶于0.62 M 浓度为2mg/ml的HCl溶液并存放在-20℃的阴暗处。

DAN工作溶液(0.05mg/ml)由0.62 M的HCl 原液稀释40倍制备而成,存放在4℃下的阴暗处。

100μL亚硝酸盐标准液或者血浆样品用10μL的25℃下的DAN工作液放臵于恒温混匀仪(艾本德,汉堡,德国)中培养15min,之后加入1.4 M NaOH 溶液10μL。

2.4 仪器与毛细管电泳使用条件所有的实验均在一台HP3D毛细管电泳系统(安捷伦科技公司,布隆,德国)中进行,在-30千伏的电压下使用未涂层熔融石英毛细管(60 cm*75 μm 内径; 从荧光检测窗口有效长度43.5cm,16.5cm)来进行分离。

毛细管恒温在25℃,连接一个250B荧光检测器(光通量仪器,巴塞尔,瑞士)且作为外部探测器。

光源为氙气汞灯。

激发是使用垂直照射毛细管电泳系统中的玻璃毛细管的而产生。

发射光沿着毛细管是由于全反射,一个专利光源的聚焦,即连接到一个使用导光管的光电倍增器。

使用宽带滤波器(200-400nm)在418 nm的发射波长处激发,检测荧光强度。

在5mbar下,用水动力短程注射。

注射血浆样品之前,用0.1 M的NaOH和运行缓冲液分别冲洗毛细管(2min)。

使用万通691 pH计(万通,海利桑,瑞士)来测定硼酸盐缓冲液的pH 值。

3 结果与讨论3.1 荧光法和毛细管电泳法的发展鉴于先前的报道,荧光强度在碱性条件下增强,而在酸性条件下减弱,硼酸盐缓冲液在pH9~10的范围测试,保持荧光增益值为1100。

在增益值1100时,pH值增加对荧光强度变化没有显著增强的影响。

pH值增加也会导致电流的增加。

用于检测的硼酸盐缓冲液浓度分别为10、20和30mM。

结果,没有作pH较准的20mM硼酸盐缓冲液是对电流和离子强度的折中选择。

荧光检测器所检测的增益值从800到1100,最大获取强度设定在1100增益。

用418nm到450nm的发射波长来检测荧光强度,最大信号在418nm使用宽带(200 - 400nm)滤波器来激发。

使用250nM标准亚硝酸盐溶液和250nM加入标准亚硝酸盐的血液样品来做衍生化时间的测试,分别做1、5、10、15、20和30分钟。

反应时间保持在15分钟是因为,在这两种溶液下15分钟反应时间没有明显的产品强度增加。

短程注射相比一般注射,其分离时间几乎缩短了3倍。

短程注射和一般注射的血浆样本电泳图谱见图1。

图1:血浆样品包括137nM的亚硝酸盐以及50nM的内标物的电泳图谱。

A为短程注射,B为一般注射。

(DAN: 2,3-diaminonaphthalene; NAT: 2,3-naphthotriazole; I.S.: Internal standard).3.2 荧光毛细管电泳法的精密度与准确度,线性、检测和检量极限对三份去蛋白血浆样品中标准亚硝酸盐的加入 (0、2、20、40、200、400、500 nM)得到一个线性关系(R2=0.9975)。

用50nM的荧光素作内标物(I.S.)。

线性回归方程为 y=0.0084x+0.2031,S yx=0.01。

其中x表示加入去蛋白血浆样品中亚硝酸盐的浓度,而y表示相对峰面积(NAT的校正峰面积除以I.S.的校正峰面积),S yx代表y估算的标准偏差。

原始血浆中亚硝酸盐的检测极限和定量极限分别是0.6nM和2nM基于3和10的信噪比,在使用Argos 250 B型荧光检设臵最大的增益为1100。

用于毛细管电泳法分析亚硝酸盐较之前的荧光高效液相色谱的敏感性要好,但略逊于报道中0.01nM和0.27nM 的最低检测限。

这个方法的准确度取决于250nM的标准加入亚硝酸盐的血浆样本,表示为相对峰面积的相对标准偏差(%RSD)。

对于三天的重复注射同日间及异日间的精密度分别为0.2%和1.1%。

分析亚硝酸盐的方法是否准确,是由已知数量的亚硝酸钠评估的。

平均结果基于三个数据指向每一个被使用的浓度。

不同浓度的亚硝酸盐的回收率范围在85.3~112.3%内,表明该方法的精密度是可接受的(见表1)。

3.3 方法的应用该方法应用于检测人体血浆样本中亚硝酸盐的浓度。

七个年轻健康的男性志愿者的血浆样品被用来分析。

平均基底的亚硝酸盐浓度用这种方法测量是159.4±58.5nM,这符合常见的报道结果,即大多数研究小组用100nM 到200nM所测试的结果。

4 结论通过荧光毛细管电泳法快速灵敏的测定人体血浆中的亚硝酸盐的方法已经成功开发并得以验证。

相比现有的条件要求严格的高效液相色谱法,新的毛细管电泳法具有操作简单和低成本的优点。

该方法同时可用于检测和量化其他生物系统中的亚硝酸盐,亦可作为一个有用的工具来探索NO的合成在一般正常和病变过程中的作用。