高尔基《母亲》课件

- 格式:pptx

- 大小:920.42 KB

- 文档页数:37

高尔基的《母亲》是一部具有独特艺术特色的作品,其艺术特色主要表现在以下几个方面:

1. 典型的形象塑造:这部作品中的主人公巴维尔是一个坚定的革命者,他团结、教育广大群众,一起进行了摧毁旧世界的斗争。

特别是通过过去怯懦、在痛苦生活中逆来顺受的尼洛芙娜走上革命的道路,成为坚强的革命者的过程,进一步深化了这一思想。

这种对人物形象的塑造,突出了作品的革命主题。

2. 独特的情节设计:高尔基在《母亲》中巧妙地设计了情节结构,将现实和理想结合起来,从生活真实出发,进行浪漫主义的加工和改造。

这种情节设计使得作品既具有生活的真实感,又具有理想的指向性。

3. 强烈的对比手法:作品中多次使用对比手法,如巴维尔与尼洛芙娜的前后变化,以及他们在革命斗争中的不同表现。

这种对比不仅突出了人物形象的特点,也深化了作品的主题。

4. 革命的乐观主义精神:高尔基在《母亲》中以革命的乐观主义精神揭示了马克思主义和工农运动相结合是俄国无产阶级革命的必由之路。

这种乐观主义精神贯穿了整个作品,给人以鼓舞和启示。

5. 鲜明的主题思想:高尔基的《母亲》以俄国工人阶级和广大革命群众在革命斗争中不断觉悟、成长的过程为线索,揭示了马克思主义和工农运动相结合是俄国无产阶级革命的必由之路。

这一主题思想贯穿了整个作品,使得《母亲》成为了一部具有深刻社会意义的作品。

总的来说,高尔基的《母亲》以其典型的形象塑造、独特的情节设计、强烈的对比手法、革命的乐观主义精神以及鲜明的主题思想,展现出了独特的艺术特色,使得这部作品成为了世界文学宝库中的一部重要作品。

高尔基《母亲》内容解析与艺术特色《母亲》是高尔基最重要的作品之一。

俄国在日俄战争中遭到惨败,进一步暴露了专制政府的腐败和无能,同时也加速了俄国革命的进程。

1905年革命风暴的开始是1月9日发生的沙皇政府大规模枪杀请愿工人的“流血星期日”事件。

它的高潮是10月全俄的政治罢工和12月莫斯科的武装起义。

在这次革命中、高尔基曾因对1月9日沙皇的暴行提出强烈的控诉和抗议而被捕,出狱后于同年加入布尔什维克党。

小说《母亲》的素材正是来源于1905年革命中索尔莫沃工业区“五一”游行的组织者扎莫洛夫和他母亲安娜的革命事迹,同时又融入了高尔基在1905年革命斗争中积累的生活素材和斗争经验。

小说的第一部于1906年9月在美国完成。

第二部于同年完成于意大利。

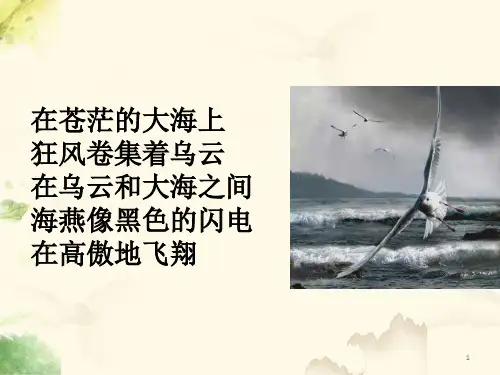

《母亲》描写的是19世纪末20世纪初发生在俄国一个工业区的故事。

在这里工人们一如既往地过着贫困的生活。

老钳工米哈依尔·符拉索夫被厂主榨干了最后一滴血悲惨地死去了。

他的儿子巴威尔·符拉索夫没有走父亲的老路,在革命知识分子的帮助下,他迅速走上革命道路并成为工人革命运动的领导者。

一次、主以修整沼地为名,提出在工人的工资里每卢布扣除一个戈比的无理要求。

巴威尔向群众宣传革命道理,揭穿了厂主的阴谋,并因此被捕。

巴威尔的母亲尼洛夫娜接受了巴威尔的同志们的请求把革命传单散发到工人中去,开始走上革命的道路。

巴威尔出狱后领导了“五一”游行并再次被捕。

尼洛夫娜继承了儿子的事业经常乔装打扮送信送报纸,进行革命宣传,完全投身于革命事业之中。

巴威尔拒绝了狱外同志们要他逃跑的请求,在受审的法庭上发表演讲,宣传社会主义革命的思想,后被判处终身流放。

母亲接受了组织交给的任务,把印有巴威尔演说词的传单送往它处,当她在车站上发现自己已被特务包围时,便毅然决然地把传单撒向群众并高呼革命口号,最后尼洛夫娜也被捕了。

母亲尼洛夫娜是小说最主要的人物形象。

她是一个从普通群众成长为革命战士的典型。

高尔基《母亲》研究综述吴立(盐城工学院人文学院江苏盐城224000 )摘要:本综述主要从主题研究、人物研究、艺术研究三个方面总结出关于国内学者过去对于高尔基《母亲》的各个方面的研究。

主要对于宗教与革命、新浪漫主义者的心灵批判、人物形象,以及语言特色和艺术特色方面都已经有所深入的研究和解读。

关键词:高尔基母亲艺术浪漫主义现实主义宗教革命对于高尔基《母亲》的研究最近几年比较少,在上个世纪八九十年代比较多,那个时候.,高尔基在社会主义世界各国的声誉持续高涨。

我国的高尔基研究,在理论和实践上也都有了新的拓展和长足进步。

过去的国内的研究学者研究《母亲》的人物形象和艺术特色的比较多,由于《母亲》这部小说具有哲理性和思辨性;人物个性不鲜明,理想色彩过浓;情节环境诗意化,关键性的细节缺乏生活基础;语言概念化,具有说教性。

与其说《母亲》是社会主义现实主义的奠基作,不如说它是一部浪漫主义的文学杰作。

所以二十一世纪研究《母亲》主要是偏向浪漫主义特色。

一、关于《母亲》的思想内容和社会文化的研究国内学者对于《母亲》的思想内容的研究有一种是对高尔基乌托邦意识的思想的研究。

刘径华的《心灵的乌托邦—重读高尔基的<母亲>》(四川大学硕士学位论文2003,3,28)一文就是从高尔基的“第三种现实论出发,从理论上证明了高尔基的《母亲》中存在着强烈的乌托邦色彩,并参照俄罗斯乌托邦的“三位一体”:社会、宗教、爱欲的分类结构,对作品进行了细读。

找寻高尔基在这部社会主义现实主义作品中呈现的乌托邦色彩。

乌托邦思想与俄罗斯民族在漫长的历史里形成的共同的文化心理模式异常契合,甚至具有强烈“弥赛亚意识:的俄罗斯民族的集体无意识中重要的一部分。

俄罗斯民族对历史和显示的思考遵循了乌托邦极化的思维模式,正如别尔加耶夫所见:俄罗斯民族在历史学上的思考,:渗透着对于俄罗斯的过去,特别是现在的浓重的悲观主义氛围;也”贯穿着对于未来的乐观主义信念和期望。

高尔基《母亲》中的母亲引言《母亲》是无产阶级作家高尔基最著名的作品,它是一部划时代的巨著,开辟了无产阶级文学的新纪元。

列宁给《母亲》极高的评价,称它是“一本非常及时的书。

许多工人都是不自觉地、自发地参加革命运动,现在他们读一读《母亲》一定会得到很大的益处”。

①这部作品在世界文学史上意义深远。

《母亲》通过一系列无产阶级革命者形象的描写,再现了二十世纪初俄国革命人民的觉醒,马克思主义和工人运动相结合的过程,展示资本主义必然崩溃,社会主义必然胜利的前景。

小说在世界文学史上,第一次成功地塑造了无产阶级革命家和战士的光辉形象,塑造了各种不同的无产阶级革命者的典型,“母亲”这一英雄形象更是深入人心,她由一个普通的劳动妇女,成长为一名无产阶级革命战士,她所经历的道路可以说是史无前例的。

列宁说:“只有斗争才能教育被剥削的阶级,只有斗争才能使被剥削的阶级发现自己的力量,扩大自己的眼睛,提高自己的能力,清醒自己的头脑,锻炼自己的意志。

”②尼洛夫娜正是在参加革命斗争的过程中,开始接受革命真理,逐步走上了革命的道路,成为了无产阶级革命战士的光辉典型。

在作品中,高尔基从多个侧面塑造母亲尼洛夫娜,不仅表现了母亲伟大的爱,更展现了她由一位社会底层的劳动妇女觉醒并成长为一个无产阶级战士的心路历程。

一、母亲的心路历程主人公尼洛夫娜是个普通工人的妻子,但是二十世纪初期日益高涨的工人解放运动,把她从生活的最底层推出来,拥向革命斗争的最前列,终于成为有觉悟的无产阶级战士。

可是,尼洛夫娜从自发走向自觉的过程却是极其艰苦的。

(一)觉醒前的母亲早期的母亲是蒙昧而没有自主意识的,在屈辱的答应丈夫的求婚之后,她的一切都依靠于她的丈夫,而且经济上的不独立,使她必须以丈夫为中心。

但是,在丈夫的眼中,她似乎并不是妻子的身份,而是可以呼来唤去的畜生,“……‘混蛋’是他喜欢常用的字眼,他用这俩字呼喊场主、警察,也用来叫唤老婆。

”家庭暴力也使她痛苦不堪,“她长得很高,稍微有点驼背,被长期劳作和丈夫殴打所折磨坏了的身体,行动起来毫无声响”,她虽然才只有四十岁,但是已经驼背、白发、满脸皱纹,不幸的遭遇,使尼洛夫娜养成了一种害怕一切、顺从命运的性格,。