年鉴2016全国各地社会经济发展指标:流动人口数

- 格式:xls

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:1

中国省份经济排名2016中国省份经济发达排名2016年中国城市GDP 排名篇一:中国省份经济排名20162016年中国城市GDP排名(前100)1.上海25300亿元,同比增长6.8%(人口:2425万)2.北京23000亿元,同比增长6.7%(人口:2168万)3.广州(广东1)18100亿元,同比增长8.3%(人口:1667万)4.深圳(广东2)17500亿元,同比增长8.9%(人口:1077万)5.天津17200亿元,同比增长9.4%(人口:1516万)6.重庆16100亿元,同比增长11%(人口:3001万)7.苏州(江苏1)14400亿元,同比增长7.5%(人口:1060万)8.武汉(湖北1)11000亿元,同比增长8.8%(人口:1033万)9.成都(四川1)10800亿元,同比增长8%(人口:万1442)10.杭州(浙江1)10100亿元,同比增长11%(人口:889万)11.南京(江苏2)9600亿元,同比增长9.2%(人口:821万)12.青岛(山东1)9400亿元,同比增长8.2%(人口:871万)13.长沙(湖南1)8600亿元,同比增长9.7%(人口:731万)14.无锡(江苏3)8500亿元,同比增长7.1%(人口:650万)15.佛山(广东3)8200亿元,同比增长8.3%(人口:720万)16.宁波(浙江2)8000亿元,同比增长7.5%(人口:781万)17.大连(辽宁1)7800亿元,同比增长3.8%(人口:669万)18.郑州(河南1)7450亿元,同比增长9.6%(人口:937万)19.沈阳(辽宁2)7280亿元,同比增长3.5%(人口:828万)20.烟台(山东2)6300亿元,同比增长8%(人口:702万)21.济南(山东3)6280亿元,同比增长8%(人口:706万)22.东莞(广东4)6200亿元,同比增长7.8%(人口:831万)23.泉州(福建1)6150亿元,同比增长8.5%(人口:829万)24.南通(江苏4)6120亿元,同比增长9%(人口:730万)25.唐山(河北1)6050亿元,同比增长7%(人口:753万)26.西安(陕西1)6000亿元,同比增长7.8%(人口:862万)27.哈尔滨(黑龙江1)5750亿元,同比增长6.9%(人口:1001万)28.福州(福建2)5670亿元,同比增长9.4%(人口:734万)29.长春(吉林1)5650亿元,同比增长8.8%(人口:767万)30.石家庄(河北2)5620亿元,同比增长8%(人口:1049万)31.合肥(安徽1)5600亿元,同比增长10.5%(人口:769万)32.潍坊(山东4)5320亿元,同比增长8%(人口:924万)33.徐州(江苏5)5250亿元,同比增长9.5%(人口:862万)34.常州(江苏6)5200亿元,同比增长9.1%(人口:469万)35.温州(浙江3)4610亿元,同比增长8%(919万)36.绍兴(浙江4)4400亿元,同比增长7.1%(501万)37.鄂尔多斯(内蒙古1)4360亿元,同比增长7.6%(人口:201万)38.大庆(黑龙江2)4280亿元,同比增长5%(人口:281万)39.济宁(山东5)4220亿元,同比增长8.4%(人口:808万)40.淄博(山东6)4200亿元,同比增长7%(人口:461万)41.盐城(江苏7)4180亿元,同比增长10%(人口:721万)42.扬州(江苏8)4080亿元,同比增长10%(人口:461万)43.昆明(云南1)4050亿元,同比增长8%(人口:726万)44.南昌(江西1)4000亿元,同比增长9.6%(人口:524万)45.临沂(山东7)3820亿元,同比增长7%(人口:1083万)46.东营(山东8)3750亿元,同比增长10%(人口:万)47.包头(内蒙古2)3689亿元,同比增长7.9%(人口:276万)48.台州(浙江5)3680亿元,同比增长6.7%(人口:603万)49.泰州(江苏9)3600亿元,同比增长9.9%(人口:508万)50.嘉兴(浙江6)3592亿元,同比增长%(人口:455万)51.洛阳(河南2)3576亿元,同比增长8.9%(人口:662万)52.厦门(福建3)3565亿元,同比增长7%(人口:367万)53.镇江(江苏10)3560亿元,同比增长9.5%(人口:311万)54.金华(浙江7)3462亿元,同比增长7.9%(人口:536万)55.南宁(广西1)3425亿元,同比增长8.8%(人口:666万)56.沧州(河北3)3420亿元,同比增长7.6%(人口:680万)57.襄阳(湖北2)3400亿元,同比增长9%(人口:550万)58.宜昌(湖北3)3332亿元,同比增长9%(人口:405万)59.邯郸(河北4)3300亿元,同比增长6.5%(人口:917万)60.泰安(山东9)3292亿元,同比增长8.5%(人口:556万)61.榆林(陕西2)3290亿元,同比增长8%(人口:335万)62.惠州(广东5)3140亿元,同比增长9%(人口:470万)63.呼和浩特(内蒙古3)3091亿元,同比增长8%(人口:300万)64.威海(山东10)3060亿元,同比增长9%(人口:280万)65.中山(广东6)3010亿元,同比增长8%(人口:312万)66.保定(河北5)2988亿元,同比增长6.7%(人口:1017万)67.吉林(吉林2)2950亿元,同比增长6%(人口:441万)68.鞍山(辽宁3)2941亿元,同比增长6%(人口:364万)69.南阳(河南3)2916亿元,同比增长9%(人口:1009万)70.德州(山东11)2793亿元,同比增长7.6%(人口:650万)71.岳阳(湖南2)2790亿元,同比增长8.7%(人口:559万)72.太原(山西1)2753亿元,同比增长8.8%(人口:429万)73.聊城(山东12)2739亿元,同比增长8.9%(人口:591万)74.乌鲁木齐(新疆1)2730亿元,同比增长10.1%(人口:353万)75.常德(湖南3)2720亿元,同比增长8.9%(人口:607万)76.漳州(福建4)2700亿元,同比增长10.9%(人口:496万)77.贵阳(贵州1)2692亿元,同比增长12%(人口:468万)78.淮安(江苏11)2650亿元,同比增长10%(人口:560万)79.衡阳(湖南4)2603亿元,同比增长8.7%(人口:810万)80.茂名(广东7)2534亿元,同比增长7.9%(人口:601万)81.滨州(山东13)2510亿元,同比增长7%(人口:380万)82.芜湖(安徽2)2440亿元,同比增长10%(人口:361万)83.湛江(广东8)2438亿元,同比增长8%(人口:716万)84.菏泽(山东14)2400亿元,同比增长9.1%(人口:843万)85.柳州(广西2)2398亿元,同比增长7.2%(人口:375万).86.株洲(湖南5)2350亿元,同比增长9.5%(人口:395万).87.许昌(河南4)2318亿元,同比增长8.5%(人口:431万).88.江门(广东9)2311亿元,同比增长8.3%(人口:448万)89.咸阳(陕西3)2300亿元,同比增长8.6%(人口:495万)90.廊坊(河北5)2230亿元,同比增长8.5%(人口:450万)91.枣庄(山东15)2215亿元,同比增长7%(人口:394万)92.周口(河南5)2199亿元,同比增长8.9%(人口:880万)93.连云港(江苏12)2141亿元,同比增长9%(人口:507万)94.湖州(浙江8)2100亿元,同比增长9%(人口:262万)95.宿迁(江苏13)2052亿元,同比增长%(人口:572万)96.新乡(河南6)2030亿元,同比增长7.8%(人口:600万)97.通辽(内蒙古4)2028亿元,同比增长8%(人口:313万)98.遵义(贵州2)2025亿元,同比增长14.6%(人口:800万)99.郴州(湖南6)2021亿元,同比增长8.2%(人口:469万)100.兰州(甘肃1)2000亿元,同比增长8.2%(人口:401万)2016上半年各省份GDP排名篇二:中国省份经济排名20162015年各省份名义GDP排名两省负增长篇三:中国省份经济排名20162015年各省份名义GDP排名两省负增长(表)2016年02月17日08:27来源:21世纪经济报道18113评论核心提示:2015年,黑龙江、吉林和辽宁的名义GDP增长率分别为-0.29%、3.41%和0.26%,已近乎“硬着陆”。

《中国流动人口发展报告2016》《中国流动人口发展报告2016》中国流动人口发展报告:全国流动人口2.45亿国家卫生计生委18日发布《中国流动人口发展报告2016》。

报告指出,到2016年末,全国流动人口的总量为2.45亿,超过总人口的六分之一。

国家卫计委流动人口司司长王谦说,这是我国连续第五年发布流动人口发展报告。

报告主要基于2016年国家卫计委组织的全国流动人口动态监测调查数据,以流动人口卫生计生服务管理为重点,分专题对流动人口迁移和城镇化、流动人口的生存发展与社会融合、流动人口基本公共服务、流动人口卫生计生服务管理和流动人口的生育等进行了分析和探讨。

报告指出,现在全国流动人口的总量是2.45亿,流动人口的总的流向趋势并没有改变,特别是特大城市人口聚集态势还在加强。

劳动年龄流动人口的平均年龄进一步上升,随迁子女比例增加。

2016年劳动年龄流动人口平均年龄从2016年的33.1岁提高到33.7岁,流动人口6岁至15岁子女随同父母流动的比例在2016年达到62.5%,比2016年上升了5.2个百分点。

报告还显示,我国流动人口的婚育年龄推迟,流动育龄妇女在流入地怀孕和生育的比例提高。

2016年流动妇女平均初婚年龄为23.7岁,平均初育年龄为25.5岁,与2000年相比分别提高1.3岁和1.6岁,其中农村户籍流动妇女平均初婚年龄提高1.7岁,平均初育年龄提高1.4岁。

2016年流动人口中怀孕妇女孕期一直在流入地生活的比例达到57.6%,在流入地生育的比例是59.2%,这个比例比2016年分别上升了5.9个百分点和7个百分点。

王谦说,这些变化意味着流动人口在流入地卫生计生服务的需求进一步增强,这也要求流入地要进一步加强流动人口基本公共卫生和计划生育服务均等化工作。

他介绍,2016年12月,国家卫计委在全国40个城市启动流动人口基本公共卫生计生服务均等化的试点工作,明确将建立健康档案、开展健康教育、预防接种、传染病防控、妇幼保健以及计划生育服务列为试点工作的基本项目。

不同代际流动人口劳动力市场现状及就业稳定性分析作者:***来源:《阅江学刊》2020年第03期摘要:改革開放以来,流动人口对中国经济发展有巨大贡献,但在第四次工业革命浪潮的冲击下,流动人口群体的就业状况令人担忧。

本文基于2016年中国流动人口动态检测调查(CMDS)数据,使用多元回归模型和分位数回归模型比较了不同代际流动人口的就业状况。

结果显示,第二代流动人口比第一代的劳动参与率低,但是工资和社会保险参与率稍高。

第二代流动人口在短期和长期的就业质量都高于第一代,但他们之间的差距较小,尤其是长期的就业稳定性仅略高于第一代。

加大对流动人口等低技能劳动力的培训,能够显著改变其就业状况。

关键词:流动人口;工资;就业替代率;就业稳定性中图分类号:F241.4 文献标识码:A 文章分类号:1674-7089(2020)03-0060-15作者简介:吴又红,硕士,中国社会科学院金融学课程高级研修班(原博士班)研究生,安邦财产保险股份有限公司原常务副总裁。

一、引言改革开放催生了中国奇迹,也向世人证明了经济发展过程中劳动力的重要性。

已有研究通过分解1982-1997年中国经济增长的来源发现,这期间我国经济增长中劳动力要素贡献了43.9%,而其中劳动力流动(劳动力配置)对经济增长的贡献超过20%。

都阳等利用2005年和2010年的两次普查数据,估算了完全放开户籍制度的收益,结果显示,完全放开户籍制度会带来每年近2个百分点的经济增长,即使到2020年每年也能带来1.6%的增长。

这充分表明流动人口不仅对我国过去的经济发展有巨大贡献,同时,在未来的经济发展中仍将发挥重要作用。

2017年,我国流动人口总量达2.44亿,占据总人口近18%。

由于流动人口在城市劳动力市场中占较大比重,故流动人口的劳动力市场表现受到普遍关注。

王美艳发现,相较于本地劳动者,流动人口在城市劳动力市场上的表现更差,本地劳动力和外来劳动力工资差异的43%是由不可观测因素决定的,这说明城市劳动力市场对流动人口存在歧视。

流动人口的流动规律及对当地社会的贡献作者:王岗来源:《社会与公益》2013年第04期一、导读1. 问题的背景20 世纪 80 年代以来,随着中国经济社会的发展,人口的大规模流动已经成为整个社会人口动态的重要内容。

尤其是 20 世纪 90 年代以来,流动人口的数量年复一年的增加,“民工潮”每年潮起潮涌,成为 20 世纪末中国社会经济生活中最引人瞩目的现象之一。

我国人口流动呈现出以下特点:首先,从距离来看,以近距离流动为主。

在全国 6022679 流动人口中,省内流动人口 3914741,占 65%,而省际流动人口 2107937,占 35%。

其次,从流向来看,主要是欠发达地区流向经济发达地区。

在跨省流动人口中,从四川、安徽、湖南、江西、河南、湖北等六省为主;从流入地来看,流入广东、浙江、上海、江苏、北京、福建等六省为主。

第三,从城乡来看,主要是从乡村流向城市。

全国6022679 人流动人口中,从乡村流出 4396555 人,占 73%;从城镇流出1626123 人,占 27%。

流入城镇的 4480873 人,占 74.4%;流入乡村的1541805 人,占 25.6%。

(中国人口统计年鉴,2010)广东省是我国外来劳动力流入最多的省份之一,但流动劳动力向珠江三角洲、尤其是向珠江三角洲非农产业的过度集中,事实上加剧了广东省经济增长的地区差异。

2006 年山区和两翼土地和人口分别占全省 77%和 69%,而生产总值和财政收入却只占全省的 20.4%和 13%。

从变化趋势来看,其经济增长也相对缓慢,工业增加值、GDP、全社会固定资产投资和外贸出口同珠江三角洲的相对差距明显扩大,2006 年珠江三角洲人均 GDP 为 40259 元,远高于山区的 10899 元,高于全省人均 GDP 水平。

2. 问题的意义改革开放以来广东为外省劳动力创造了大量就业机会的同时,外省劳动力也为广东省的经济增长地区差异产生了巨大的影响。

吉林市2016年国民经济和社会发展统计公报2016年,面对错综复杂的国内外宏观经济形势,全市人民在市委、市政府的正确领导下,努力克服经济下行压力加大、困难矛盾集中显现等诸多严峻挑战,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,主动适应新常态,克难攻坚,砥砺前行,结构调整成果显现,质量效益不断提升,经济平稳健康发展,社会事业全面进步,实现了“十三五”良好开局,为决胜全面建成小康社会奠定了坚实基础。

一、国民经济经济总量国民经济继续保持平稳增长。

2016年,实现地区生产总值①2531.3亿元,比上年增长6.9%。

其中,第一产业完成增加值240.3亿元,增长4.3%;第二产业完成增加值1136亿元,增长 6.4%;第三产业完成增加值1155亿元,增长8.2%。

三次产业结构比由上年的10.5:45.4:44.1调整为9.5:44.9:45.6,第三产业比重提升1.5个百分点,形成“三二一”产业新格局,产业结构进一步优化。

人均生产总值达到59652.4元,按现行汇率折算为8599.2美元。

图1:地区生产总值(GDP)表1:2016年,工业生产者出厂价格下降1.3%。

其中:生产资料出厂价格下降1.9%;生活资料出厂价格上涨0.2%。

生产资料三大构成中,采掘类价格上涨5.3%;加工类价格上涨 1.5%;原料类价格下降5.7%。

图4 :农业2016年,全市上下积极贯彻落实国家强农惠农富农政策,农业生产保持良好发展态势,粮食生产喜获丰收,按省认定数粮食总产量为423.2万吨,比上年增长0.04%。

其中,水稻总产量达到105万吨,增长1.9%;大豆总产量7.8万吨,增长14.7%;玉米总产量306.9万吨,下降0.5%。

完成农林牧渔业总产值466亿元,可比价增长3.5%。

其中,完成农业产值228.1亿元,增长7%;完成林业产值13.8亿元,增长14%;完成牧业产值195.5亿元,增长0.1%;完成渔业产值8.8亿元,增长0.2%。

流动人口的测算方法研究作者:王晓洁来源:《科学与财富》2017年第18期摘要:流动人口规模庞大,对我国各方面发展均有一定的影响。

由于流动人口的数据不易得到,本文从宏观层面对前人的研究进行概述,并提出了一定的见解,对于测算流动人口数据提供可利用的方法。

关键词:流动人口测算方法宏观层面一、引言改革开放之后,人口流动逐渐频繁,近年来,规模越来越大,有逐渐扩散的趋势。

2000年,流动人口数量为10229万人,2014年就已达到25300万人,年均增速达到9.8%,可以看出,我国流动人口数量日益扩大,一方面可以加快城镇化进程,一方面可以减少剩余劳动力。

二、文献综述西方国家对流动人口的研究最早始于19世纪后期,影响力最大的是英国的学者E.G.Ravenstein(1885),提出了人口迁移七大定律;20世纪后,Herberle(1938)首次提出了“推—拉”理论概念,并被广泛接受,成为当时分析人口迁移的最佳理论基础;早期随着流动人口规模的不断增加,引起了国内相关学者的关注,在借鉴国外学者研究的基础上对我国流动人口进行分析,但主要是定性分析。

随着我国政府的注重,开始转向定量研究,刘涛等(2015)利用第五次与第六次全国人口普查分县数据分析发现流动人口向内陆地区的省会等特大城市集中趋势明显,且分布重心出现了明显的北移。

劳昕等(2015)利用人口普查数据对流动人口在地级层面的空间分布格局进行探讨,发现人口流动的主要方向仍然是从中西部地区向东部沿海地区。

三、实证研究从普查的角度看,流动人口的定义分为广义与狭义之分,一般是指在一定时期内常住地与其户口登记地不一致的人,所以衡量流动人口涉及到空间及其持续的时间。

空间主要指其距离,时间指在常住地居住的时间。

本文采用第五次与第六次人口普查中对于流动人口的概念界定。

解释变量为“流动人口”,由于没有直接的数据可以运用,所以要对其进行测算。

经查阅资料,关于流动人口的测算方法主要包括以下三种。

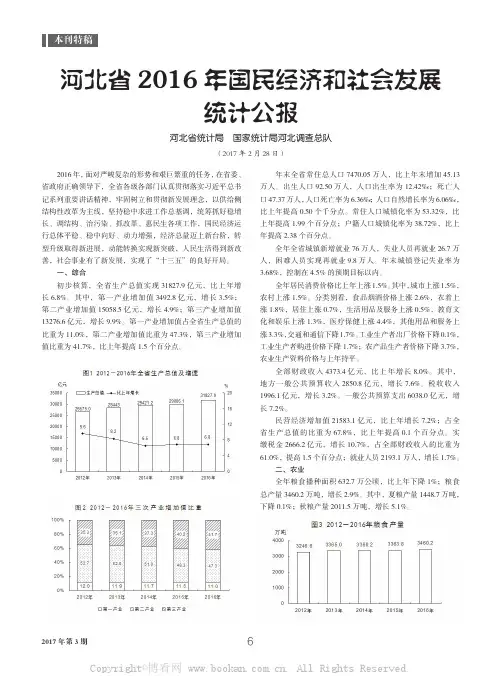

河北省2016年国民经济和社会发展统计公报河北省统计局 国家统计局河北调查总队(2017年2月28日)2016年,面对严峻复杂的形势和艰巨繁重的任务,在省委、省政府正确领导下,全省各级各部门认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立和贯彻新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,坚持稳中求进工作总基调,统筹抓好稳增长、调结构、治污染、抓改革、惠民生各项工作,国民经济运行总体平稳、稳中向好、动力增强,经济总量迈上新台阶,转型升级取得新进展,动能转换实现新突破,人民生活得到新改善,社会事业有了新发展,实现了“十三五”的良好开局。

一、综合初步核算,全省生产总值实现31827.9亿元,比上年增长6.8%。

其中,第一产业增加值3492.8亿元,增长3.5%;第二产业增加值15058.5亿元,增长4.9%;第三产业增加值13276.6亿元,增长9.9%。

第一产业增加值占全省生产总值的比重为11.0%,第二产业增加值比重为47.3%,第三产业增加值比重为41.7%,比上年提高1.5个百分点。

年末全省常住总人口7470.05万人,比上年末增加45.13万人。

出生人口92.50万人,人口出生率为12.42‰;死亡人口47.37万人,人口死亡率为6.36‰;人口自然增长率为6.06‰,比上年提高0.50个千分点。

常住人口城镇化率为53.32%,比上年提高1.99个百分点;户籍人口城镇化率为38.72%,比上年提高2.38个百分点。

全年全省城镇新增就业76万人,失业人员再就业26.7万人,困难人员实现再就业9.8万人。

年末城镇登记失业率为3.68%,控制在4.5%的预期目标以内。

全年居民消费价格比上年上涨1.5%。

其中,城市上涨1.5%,农村上涨1.5%。

分类别看,食品烟酒价格上涨2.6%,衣着上涨1.8%,居住上涨0.7%,生活用品及服务上涨0.5%,教育文化和娱乐上涨1.3%,医疗保健上涨4.4%,其他用品和服务上涨3.3%,交通和通信下降1.7%。

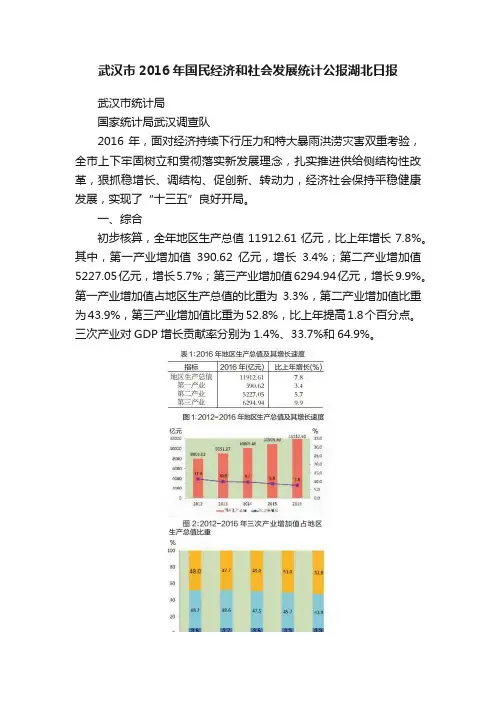

武汉市2016年国民经济和社会发展统计公报湖北日报武汉市统计局国家统计局武汉调查队2016年,面对经济持续下行压力和特大暴雨洪涝灾害双重考验,全市上下牢固树立和贯彻落实新发展理念,扎实推进供给侧结构性改革,狠抓稳增长、调结构、促创新、转动力,经济社会保持平稳健康发展,实现了“十三五”良好开局。

一、综合初步核算,全年地区生产总值11912.61亿元,比上年增长7.8%。

其中,第一产业增加值390.62亿元,增长3.4%;第二产业增加值5227.05亿元,增长5.7%;第三产业增加值6294.94亿元,增长9.9%。

第一产业增加值占地区生产总值的比重为3.3%,第二产业增加值比重为43.9%,第三产业增加值比重为52.8%,比上年提高1.8个百分点。

三次产业对GDP增长贡献率分别为1.4%、33.7%和64.9%。

年末常住人口1076.62万人,比上年增加15.85万人。

其中,城镇人口858.82万人。

常住人口城镇化率为79.77%,比上年提高0.36个百分点。

户籍人口833.84万人,增加4.57万人。

全年出生人口9.5万人,出生率为11.48‰;死亡人口4.5万人,死亡率为5.44‰;自然增长率为6.03‰。

全年城镇新增就业17.94万人。

年末城镇登记失业率2.94%,比上年下降0.14个百分点。

年末市场主体98.79万户,其中,新登记14.61万户。

全部市场主体中,企业38.12万户,其中,新登记6.95万户。

全年财政总收入2423.2亿元,比上年增长11.8%,其中地方一般公共预算收入1322.1亿元,增长10.1%。

在地方一般公共预算收入中,税收收入1091.9亿元,增长7.5%。

图3:2012-2016年地方一般公共预算收入及其增长速度二、农业全年完成农业总产值669.65亿元,比上年增长3.6%。

全年粮食种植面积209.69千公顷,比上年减少5.07千公顷。

棉花种植面积8.23千公顷,减少4.29千公顷。

中国人口和就业统计年鉴2016目录【精选资料】《中国人口和就业统计年鉴—2009》目录(中英文对照附电子版)是一部以全面反映我国人口和就业状况为主的资料性年刊,收集了全国和各省、自治区、直辖市人口就业统计的主要数据,同时附录了世界部分国家和地区的相关数据。

年鉴内容分为八部分:综合数据、2008年全国人口变动情况抽样调查数据、2008年劳动力抽样调查主要数据、2008年城镇单位就业人员统计数据、2008年全国户籍统计人口数据、2008年全国计划生育统计人口数据、世界部分国家及地区人口和就业统计数据、2008年人口变动和劳动力调查制度说明及主要统计指标解释。

第一部分综合数据1-1 各地区人口数1-2 按性别分人口数1-3 按城乡分人口数1-4 人口出生率、死亡率和自然增长率1-5 各地区人口出生率、死亡率和自然增长率1-6 五次全国人口普查人口基本情况1-7 各地区人口平均预期寿命1-8 全国历年人口密度1-9 全国劳动统计主要指标1-10 分城乡就业人员年末人数1-11 分产业就业人员年末人数1-12 城镇登记失业人数及失业率(年末登记数)1-13 分地区城镇登记失业人员数(年末登记数)1-14 分地区城镇登记失业率(年末登记数)1-15 分行业城镇单位就业人员年末人数1-16 分登记注册类型城镇单位就业人员年末人数 1-17 分行业城镇单位女性就业人员年末人数 1-18 分登记注册类型城镇单位女性就业人员年末人数 1-19 分地区城镇单位使用的农村劳动力年末人数 1-20 分地区城镇单位使用的农村劳动力年末人数(国有单位) 1-21 分地区城镇单位使用的农村劳动力年末人数(城镇集体单位)1-22 分地区城镇单位使用的农村劳动力年末人数(其他单位) 1-23 分行业城镇单位使用的农村劳动力年末人数 1-24 分登记注册类型职工平均工资及指数 1-25 分登记注册类型职工平均实际工资指数 1-26 分行业职工平均工资1-27 分地区职工平均工资1-28 国内生产总值及构成1-29 国内生产总值指数第二部分 2007年全国人口变动情况抽样调查数据 2-1 各地区人口数及人口自然变动情况2-2 各地区人口的城乡构成2-3 全国分年龄、性别的人口数2-4 全国城市分年龄、性别的人口数2-5 全国镇分年龄、性别的人口数2-6 全国乡村分年龄、性别的人口数2-7 各地区人口年龄构成和抚养比2-8 各地区城市人口年龄构成和抚养比2-9 各地区镇人口年龄构成和抚养比2-10 各地区乡村人口年龄构成和抚养比2-11 各地区户数、人口数、性别比和平均家庭户规模 2-12 各地区城市户数、人口数、性别比和平均家庭户规模2-13 各地区镇的户数、人口数、性别比和平均家庭户规模 2-14 各地区乡村户数、人口数、性别比和平均家庭户规模 2-15 各地区按家庭户规模分的户数2-16 各地区城市按家庭户规模分的户数2-17 各地区镇按家庭户规模分的户数2-18 各地区乡村按家庭户规模分的户数2-19 各地区家庭户类别2-20 各地区城市家庭户类别2-21 各地区镇家庭户类别2-22 各地区乡村家庭户类别2-23 全国家庭户人数和户主的年龄、性别构成 2-24 各地区分性别、受教育程度的人口2-25 各地区城市分性别、受教育程度的人口 2-26 各地区镇分性别、受教育程度的人口2-27 各地区乡村分性别、受教育程度的人口 2-28 各地区分性别的15岁及以上文盲人口 2-29 各地区城市分性别的15岁及以上文盲人口 2-30 各地区镇分性别的15岁及以上文盲人口 2-31 各地区乡村分性别的15岁及以上文盲人口 2-32 全国15岁及以上人口分年龄、性别的婚姻状况 2-33 全国城市15岁及以上人口分年龄、性别的婚姻状况 2-34 全国镇15岁及以上人口分年龄、性别的婚姻状况 2-35 全国乡村15岁及以上人口分年龄、性别的婚姻状况 2-36 各地区分性别、婚姻状况的人口2-37 各地区城市分性别、婚姻状况的人口2-38 各地区镇分性别、婚姻状况的人口2-39 各地区乡村分性别、婚姻状况的人口2-40 全国育龄妇女分年龄、孩次的生育状况(2006年11月1日至2007年10月31日) 2-41 全国城市育龄妇女分年龄、孩次的生育状况(2006年11月1日至2007年10月31日) 2-42 全国镇育龄妇女分年龄、孩次的生育状况(2006年11月1日至2007年10月31日) 2-43 全国乡村育龄妇女分年龄、孩次的生育状况(2006年11月1日至2007年10月31日) 2-44 全国分年龄、性别的死亡人口状况(2006年11月1日至2007年10月31日) 2-45 全国城市分年龄、性别的死亡人口状况(2006年11月1日至2007年10月31日) 2-46 全国镇分年龄、性别的死亡人口状况(2006年11月1日至2007年10月31日) 2-47 全国乡村分年龄、性别的死亡人口状况(2006年11月1日至2007年10月31日) 2-48 各地区分性别的各种户口状况人口2-49 各地区城市分性别的各种户口状况人口2-50 各地区镇分性别的各种户口状况人口2-51 各地区乡村分性别的各种户口状况人口2-52 各地区60岁及以上分性别、主要生活来源的人口2-53 各地区城市60岁及以上分性别、主要生活来源的人口2-54 各地区镇60岁及以上分性别、主要生活来源的人口2-55 各地区乡村60岁及以上分性别、主要生活来源的人口2-56 全国60岁及以上分年龄、性别、主要生活来源的人口2-57 全国城市60岁及以上分年龄、性别、主要生活来源的人口2-58 全国镇60岁及以上分年龄性别、主要生活来源的人口2-59 全国乡村60岁及以上分年龄、性别、主要生活来源的人口第三部分 2007年劳动力抽样调查主要数据3-1 分地区全国就业人员受教育程度构成3-2 分地区全国男性就业人员受教育程度构成3-3 分地区全国女性就业人员受教育程度构成3-4 按年龄、性别分的全国就业人员受教育程度构成3-5 按受教育程度、性别分的全国就业人员年龄构成3-6 按行业、性别分的全国就业人员受教育程度构成3-7 按职业、性别分的全国就业人员受教育程度构成 3-8 按受教育程度、性别分的全国就业人员职业构成 3-9 按年龄、性别分的全国就业人员就业身份构成3-10 按就业身份、性别分的全国就业人员年龄构成 3-11 按受教育程度、性别分的全国就业人员就业身份构成 3-12 按就业身份、性别分的全国就业人员受教育程度构成 3-13 按年龄、性别分的城镇就业人员就业身份构成 3-14 按就业身份、性别分的城镇就业人员年龄构成 3-15 按受教育程度、性别分的城镇就业人员就业身份构成 3-16 按就业身份、性别分的城镇就业人员受教育程度构成 3-17 按年龄、性别分的城镇就业人员行业构成 3-18 按行业、性别分的城镇就业人员年龄构成3-19 按受教育程度、性别分的城镇就业人员行业构成 3-20 按行业、性别分的城镇就业人员受教育程度构成 3-21 按年龄、性别分的城镇就业人员职业构成 3-22 按职业、性别分的城镇就业人员年龄构成 3-23 按受教育程度、性别分的城镇就业人员职业构成 3-24 按职业、性别分的城镇就业人员受教育程度构成 3-25 城镇就业人员调查周平均工作时间3-26 城镇男性就业人员调查周平均工作时间3-27 城镇女性就业人员调查周平均工作时间3-28 按年龄、性别分的城镇就业人员工作时间构成 3-29 按受教育程度、性别分的城镇就业人员工作时间构成 3-30 按户口性质、性别分的城镇就业人员工作时间构成 3-31 按就业身份、性别分的城镇就业人员工作时间构成 3-32 按行业、性别分的城镇就业人员工作时间构成 3-33 按职业、性别分的城镇就业人员工作时间构成3-34 按年龄、性别分的城镇失业人员失业原因构成 3-35 按失业原因、性别分的城镇失业人员年龄构成 3-36 按受教育程度、性别分的城镇失业人员失业原因构成 3-37 按失业原因、性别分的城镇失业人员受教育程度构成 3-38 按年龄、性别分的城镇失业人员受教育程度构成 3-39 按受教育程度、性别分的城镇失业人员年龄构成 3-40 按年龄、性别分的城镇失业人员寻找工作方式构成 3-41 按受教育程度、性别分的城镇失业人员寻找工作方式构成 3-42 按年龄、性别分的城镇失业人员失业前的行业构成 3-43 按受教育程度、性别分的城镇失业人员失业前的行业构成 3-44 按年龄、性别分的城镇失业人员失业前的职业构成 3-45 按受教育程度、性别分的城镇失业人员失业前的职业构成 3-46 按受教育程度、性别分的城镇失业人员未工作时间构成 3-47 按年龄、性别分的城镇失业人员未工作时间构成第四部分 2007年城镇单位就业人员统计数据 4-1 各地区分行业国有单位就业人员数4-2 各地区分行业城镇集体单位就业人员数4-3 各地区分行业其他单位就业人员数第五部分 2007年全国户籍统计人口数据5-1 各地区总户数、总人口5-2 各地区市总户数、总人口5-3 各地区县总户数、总人口5-4 各地区镇总户数、总人口5-5 各地区非农业、农业人口5-6 各地区市非农业、农业人口5-7 各地区县非农业、农业人口5-8 各地区镇非农业、农业人口5-9 按总人口排序的市及人口数5-10 按非农业人口排序的市及人口数第六部分 2007年全国计划生育统计人口数据 6-1 各地区分孩次计划生育率与上年同期比较 6-2 各地区已婚育龄妇女领证情况及避孕率与上年同期比较 6-3 各地区采用各种节育措施人数6-4 各地区采用各种节育措施人数与上年同期比较 6-5 各地区采取各种避孕措施分布6-6 各地区采取各种避孕措施分布与上年同期对比 6-7 各地区实施各种节育手术的例数6-8 各地区实施各种节育手术例数与上年同期对比第七部分世界部分国家及地区人口和就业统计数据一、世界部分国家人口和就业统计数据7-1 年中人口数7-2 人口出生率、死亡率、自然增长率7-3 人口年龄构成7-4 人口、社会和经济指标7-5 全部就业人数7-6 全部女性就业人数7-7 第一产业就业人数7-8 第二产业就业人数7-9 第三产业就业人数7-10 失业人数7-11 制造业平均工资7-12 消费价格指数二、香港特别行政区人口和就业统计数据 7-13 人口主要指标7-14 分行业全部就业人数 7-15 分职业全部就业人数 7-16 按年龄分组的失业人数 7-17 按失业前行业分的失业人数 7-18 按失业前职业分的失业人数 7-19 非农行业工人日工资率 7-20 非农行业管理人员月工资率 7-21 非农行业周工作小时 7-22 分行业职业伤害情况 7-23 消费价格指数三、澳门特别行政区人口和就业统计数据 7-24 人口主要指标?7-25 分行业全部就业人数 7-26 分职业全部就业人数 7-27 按年龄分组的失业人数 7-28 按失业前行业分的失业人数 7-29 按失业前职业分的失业人数 7-30 非农行业平均工资7-31 非农行业周工作小时 7-32 分行业职业伤害情况 7-33 消费价格指数四、台湾省人口和就业统计数据 7-34 台湾省面积及人口主要指标 7-35 分行业全部就业人数 7-36 失业人数和失业率7-37 非农行业工人月工资率 7-38 非农行业月工作小时7-39 分行业职业伤害情况7-40 消费价格指数第八部分 2007年人口变动和劳动力调查制度说明及主要统计指标解释以下是附加文档,不需要的朋友下载后删除,谢谢高二班主任教学工作总结5篇高二班主任工作总结1本学期,我担任高二(14)班班主任。

2016年中国流动人口调查报告2016年中国流动人口调查报告每6个中国人中就有1个在“流动”、新生代占比过半、超7成流动人口集中在东部……19日,国家卫生计生委发布《中国流动人口发展报告2016》,一组组数据的背后是中国城镇化快速发展给普通人生活带来的巨大改变。

全国有多少流动人口?——每6个中国人中有1个在“流动”《报告》数据显示,2015年,中国流动人口规模达2.47亿,占总人数18%,相当于每六个人中有一个是流动人口。

《报告》分析称,未来一二十年,中国仍处于城镇化快速发展阶段,按照《国家新型城镇化规划》的进程,2020年中国仍有2亿以上的流动人口。

“十三五”时期,人口继续向沿江、沿海、沿主要交通线地区聚集,超大城市和特大城市人口持续增长,中部和西部地区省内流动农民工比重明显增加。

谁是流动人口“主力”?——新生代占比过半《报告》指出,新生代流动人口占比持续提高,流动人口的平均年龄明显上升。

2013年调查的务工经商的劳动年龄流动人口中,1980年及以后出生的新生代占48.8%,其中“90后”占11.2%。

2015年相应劳动年龄的流动人口中,新生代的比例已经超过一半,为51.1%,“90后”相应比例为12.3%。

与此同时,流动人口的平均年龄呈上升趋势,且老化速度快于全国人口。

2013年流动人口的平均年龄为27.9岁,2015年为29.3岁,增加了1.4岁。

另外,2015年流动人口动态监测数据显示,流动人口平均受教育年限为9.3年,“80后”流动人口平均受教育年限为9.8年。

相比2013年(流动人口平均受教育年限为9.2年,“80后”受教育年限为9.6年),中国流动人口整体受教育程度有所提高。

流动人口流向哪?——超7成流动人口在东部从流动人口的区域分布看,2013年,东部地区流动人口占全国流动人口的比例为75.7%,西部地区为14.9%;2015年的'相应比例分别为74.7%、16.6%。

东部地区依然是流动人口最集中的地方,但占比有所下降,而西部地区占比有所增长。

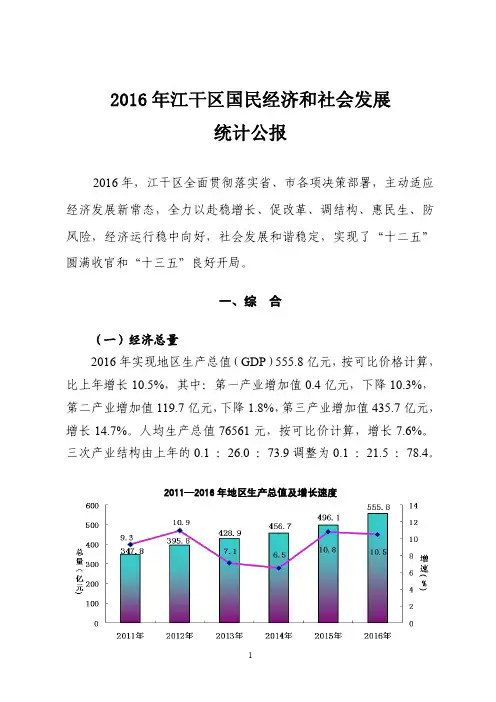

2016年江干区国民经济和社会发展统计公报2016年,江干区全面贯彻落实省、市各项决策部署,主动适应经济发展新常态,全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,经济运行稳中向好,社会发展和谐稳定,实现了“十二五”圆满收官和“十三五”良好开局。

一、综合(一)经济总量2016年实现地区生产总值(GDP)555.8亿元,按可比价格计算,比上年增长10.5%,其中:第一产业增加值0.4亿元,下降10.3%,第二产业增加值119.7亿元,下降1.8%,第三产业增加值435.7亿元,增长14.7%。

人均生产总值76561元,按可比价计算,增长7.6%。

三次产业结构由上年的0.1:26.0:73.9调整为0.1:21.5:78.4。

2011—2016年地区生产总值及增长速度2016年江干区地区生产总值分行业占比情况(二)财政收支2016年完成财政总收入142.7亿元,增长24.0%,地方财政收入87.5亿元,增长18.2%。

财政总支出53.5亿元,增长26.1%,剔除省市补助支出5.7亿元后净支出为47.8亿元,增长29.1%。

2011—2016年财政收入情况(三)劳动就业全年城镇登记失业率1.72%,新增城镇就业岗位44760个,实现失业人员再就业16900人,帮扶就业困难人员就业4093人,被征地农转非人员再就业3118人。

在就业年龄段内有就业能力(就业愿望)的残疾人就业率98.2%。

二、人口、人民生活、社会保障(一)人口根据人口抽样调查推算,2016年末,全区常住人口74.1万人,比上年末增加3.0万人。

公安部门登记户籍人口42.1万人,比上年末增加1.9万人,其中男性20.8万人,女性21.3万人。

按户籍人口分的男女性别比为97.54:100(男/女)。

全年出生6186人,按户籍人口计算的出生率15.03‰,死亡率3.08‰,人口自然增长率11.95‰。

户籍人口按街道分布情况街道社区、村个数(个)人口数(人)闸弄口街道1562824凯旋街道1445999采荷街道1575402四季青街道1237929笕桥街道2146570彭埠街道2052136九堡街道2353805丁兰街道2446411合计144421076户籍人口按年龄段分布情况年龄段人数(人)占总量比重(%)18岁以下7780118.518-35岁8877221.135-60岁16167838.460岁以上9282522.0合计421076100.02011—2016年全区人口变动情况(二)人民生活据杭州市统计局抽样调查资料显示,2016年市区城镇常住居民人均可支配收入为52185元,增长8.0%。

中国流动人口地域类型的划分方法及空间分布特征一、本文概述随着中国经济社会的快速发展和城市化进程的加速,流动人口已成为一个不可忽视的社会现象。

他们跨越地域界限,寻求更好的生活和发展机会,对流入地和流出地的经济、社会、文化等多个方面产生深远影响。

因此,对中国流动人口的地域类型进行科学划分,并深入研究其空间分布特征,对于理解中国人口流动的现状、趋势及其对社会经济发展的影响具有重要意义。

本文旨在通过对中国流动人口地域类型的划分方法进行系统梳理和评价,明确各类地域类型的特征和差异。

同时,结合空间分析技术,揭示中国流动人口的空间分布特征及其演变规律,为政策制定者提供决策参考,为学者提供研究基础,为社会公众提供了解中国流动人口现状的窗口。

文章首先回顾了国内外关于流动人口地域类型划分和空间分布特征的相关研究,总结了现有研究的成果和不足。

在此基础上,提出了基于多维度的流动人口地域类型划分方法,包括经济因素、社会因素、地理因素等。

运用地理信息系统(GIS)等空间分析技术,对中国流动人口的空间分布进行可视化表达,揭示其空间分布特征和演变规律。

通过对中国流动人口地域类型的划分和空间分布特征的深入研究,本文旨在为中国流动人口问题的研究提供新的视角和方法,为推动中国人口流动的科学管理和政策制定提供理论支持和实践指导。

二、流动人口的地域类型划分方法流动人口的地域类型划分,是理解中国流动人口空间分布特征的关键。

这一划分方法主要基于流动人口的来源地、目的地、流动路径以及居留状态等多个维度。

根据流动人口的来源地,我们可以将其划分为农村流动人口和城市流动人口。

农村流动人口主要来自于农村地区,他们因寻求更好的就业机会、教育资源或生活条件而迁移到城市;而城市流动人口则主要来自于其他城市,他们在城市间的迁移往往是为了追求更好的职业发展、更高的生活质量或更优质的教育资源。

根据流动人口的目的地,我们可以将其划分为跨省流动人口和省内流动人口。

跨省流动人口是指那些从一个省份迁移到另一个省份的流动人口,他们通常面临着更大的地理和文化差异;而省内流动人口则是指在同一省份内不同城市或地区间迁移的流动人口,他们的迁移路径相对较短,面临的地理和文化差异也较小。

2016年天津市国民经济和社会发展统计公报天津市统计局国家统计局天津调查总队2017年3月3日2016年,全市上下认真贯彻中央和市委市政府决策部署,牢固树立和落实新发展理念,主动适应经济发展新常态,牢牢把握天津发展的历史性窗口期,积极推进京津冀协同发展,扎实推进供给侧结构性改革,经济保持平稳增长,社会事业不断完善,人民生活水平持续提升,“十三五”实现良好开局。

一、综合全年全市生产总值(GDP)17885.39亿元,按可比价格计算,比上年增长9.0%。

其中,第一产业增加值220.22亿元,增长3.0%;第二产业增加值8003.87亿元,增长8.0%;第三产业增加值9661.30亿元,增长10.0%。

三次产业结构为1.2:44.8:54.0。

图1 2012-2016年全市生产总值和服务业比重财政收支增势平稳。

全年一般公共预算收入2723.46亿元,增长10.0%。

其中,税收收入1624.18亿元,增长12.1%,占一般公共预算收入的59.6%。

从主体税种看,增值税455.80亿元,增长36.4%;企业所得税278.42亿元,增长7.1%;个人所得税96.78亿元,增长18.4%。

民生支出不断扩大。

全年一般公共预算支出3700.68亿元,增长6.3%。

其中,社会保障和就业支出378.27亿元,增长20.2%;医疗卫生支出206.07亿元,增长10.8%;住房保障支出66.75亿元,增长31.9%。

投资保持较快增长。

全年全社会固定资产投资14629.22亿元,增长12.0%。

在固定资产投资(不含农户)中,第一产业投资289.15亿元,增长19.5%;第二产业投资3940.48亿元,增长6.5%;第三产业投资10376.56亿元,增长14.0%,比重达到71.0%,比上年提高1.3个百分点。

实体投资主体地位进一步显现,完成投资9590.06亿元,增长17.2%,占固定资产投资的65.7%;基础设施投资2716.12亿元,占固定资产投资的18.6%。