西农荒漠化防治工程学名词解释

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:1

荒漠化防治荒漠化防治是指发生在干旱、半干旱地区以及一些半湿润地区、南方湿润地区、青藏高原地区的这种土地退化的治理措施。

荒漠化防治应坚持维护生态平衡与提高经济效益相结合,治山、治水、治碱(盐碱)、治沙相结合的原则,在现有经济、技术条件下,以防为主,保护并有计划地恢复荒漠植被,重点治理已遭沙丘入侵、风沙危害严重的地段,因地制宜进行综合治理。

而荒漠化是指由于人类活动或气候变化等原因导致土地退化,变得贫瘠且不适宜农业或其他植被生长的现象。

荒漠化对生态环境和人类社会造成严重的影响,因此防治荒漠化是一项紧迫的任务。

一、土壤改良和保护土壤是植被生长的基础,因此必须加强土壤的改良和保护工作。

一方面,可以通过施加有机肥料、矿质肥料等,改善土壤的肥力和结构,增强土壤保持水分的能力。

二、植被的恢复和保护植被是防治荒漠化的重要手段,它能够固定土壤,减少水土流失。

因此,在荒漠化地区,应该优先选择具有抗旱能力的植物进行种植。

灌木草丛等,同时,要加强植被的保护,禁止滥砍滥伐,控制牲畜放牧的规模和范围,避免过度损害植被资源。

此外,可以通过人工造林、合理放牧等方式,促进植被的恢复和扩展。

三、水资源的合理利用,水是荒漠化防治的关键资源,合理利用水资源可以有效地减缓荒漠化的程度。

首先,要加强水资源的保护,禁止乱排乱倒、乱采乱挖水资源的行为,加强水资源的监测和管理。

其次,要推广节水措施,例如合理安排灌溉时间和水量,使用高效节水设施,减少水的浪费。

此外,要加强水土保持工作,通过修建水土保持工程,减少水土流失,为植被提供良好的生长环境。

四、灌溉制度的改进灌溉是荒漠化地区农业发展的关键环节,合理的灌溉制度能够提高土地的利用效率,减少荒漠化的风险。

因此,要进行灌溉制度的改进,采用科学合理的灌溉方法。

可以引入滴灌等节水灌溉技术,减少水的浪费。

此外,要加强对农民的培训和指导,提高他们的水资源利用和管理能力。

荒漠化的防治是一项复杂的任务,需要各个方面共同努力。

1.荒漠化防治工程:指在干旱、半干旱和亚湿润干旱地区,为治理和预防土地荒漠化所采取的各种工程的、生物的、农业的和综合的技术措施与手段。

2.土地退化:是指由于使用土地或由于一种营力乃至数种营力结合使干旱、半干旱和干燥半湿润地区雨浇地、水浇地或草原、牧场、森林和林地的生物或经济生产力、多样性的下降或丧失。

3.风蚀荒漠化:以风力为主要侵蚀营力造成的土地退化称为风蚀荒漠化。

其主要是指在干旱多风的沙质地表条件下,由于人为过度活动的影响,在风力侵蚀作用下,使土壤及细小颗粒被剥离、搬运、沉积、磨蚀,造成地表出现风沙活动为主要标志的土地退化。

4.下渗侵蚀:由于水流下渗,增加土休重力,同时下渗水浸泡使土休颗粒之间凝聚力减弱,当重力超过内摩擦力,凝聚力和根系的固持力时就会发生滑坡,崩塌,泻溜,造成土壤侵蚀,由于这类侵蚀的直接作用力主要为重力故也叫重力侵蚀。

5.次生盐渍化:是指由于人类经济活动的一些不利措施,如大水灌溉、有灌无排、渠系严重渗漏、排水受阻、平原中高水位蓄水等引起含有可溶性盐的地下水位上升,使原来为非盐渍化土壤或已经改良为非盐渍化的土壤经过盐渍过程演变化盐渍化土壤。

6.沙地立地条件类型:可以理解为这样的地段,在这些地段上影响植物生长的自然因子(如气候、肥力、水文、沙地流动性等)是相同或相近的,也就是植物生长的效果相同,在同样的经济条件下应采取同样的措施,这样地段的总和就划为一个立地的条件,也就是一个森林植物条件类型。

7.封沙育林:在干旱半干旱地区,原有植被遭到破坏或有条件生长植被的地段,实行一定的保护措施(设置围栏)建立必要的保护组织(护林站)把一定面积的地段封禁起来,严禁人畜破坏,给植物以繁衍生息的时间,逐步恢复天然植被。

8.土地利用规划:是指在一定规划区域内,根据当地自然及社会经济以及国民经济发展要求,在国民经济各部门之间和农业生产各业之间合理地分配土地,确定或调整土地利用结构,配置各业用地,合理组织土地综合规划措施体系,它起到宏观控制作用,是防治荒漠化工程规划的一项重要内容.9.荒漠化监测:是人类对全球某一地区的干旱、半干旱及亚湿润干旱地区因气候变动、人类活动及其他因素引发的土地退化现象,采取某些技术手段就人类所关心的、可以反映土地退化现象的某些指标进行定期、不定期的观测,并以某种媒介进行公布的活动。

《荒漠化的产生与防治》知识清单一、什么是荒漠化荒漠化是指由于气候变化和人类活动等因素,导致土地逐渐退化,形成荒漠景观的过程。

简单来说,就是原本可以生长植被、适合人类和其他生物生存的土地,变得越来越干燥、贫瘠,植被减少甚至消失,土地逐渐失去生产力。

二、荒漠化产生的原因1、自然因素(1)气候干旱在一些地区,降水稀少,蒸发量大,气候长期处于干旱状态,这使得土壤水分不足,植被难以生长。

(2)大风频繁强风会加速土壤水分的蒸发,还会吹走表层的肥沃土壤,使得土地更加贫瘠。

(3)土壤特性某些地区的土壤质地疏松,保水能力差,容易受到侵蚀和风化。

2、人为因素(1)过度开垦为了增加耕地面积,人们过度开垦草原、森林等土地,破坏了原有的生态平衡,导致土地退化。

(2)过度放牧无节制地放牧使得草地被过度啃食,植被难以恢复,土壤裸露,容易受到风沙侵蚀。

(3)过度樵采大量砍伐树木作为燃料或用于其他用途,导致森林面积减少,生态环境恶化。

(4)水资源不合理利用不合理的灌溉方式,如大水漫灌,导致地下水位上升,土壤盐渍化;在一些地区,过度开采地下水,使得地下水位下降,植被因缺水而死亡。

三、荒漠化的危害1、土地生产力下降荒漠化导致土地肥力降低,农作物产量减少,影响农业生产和粮食安全。

2、生态环境恶化植被减少,生物多样性受损,生态系统失去平衡,进而影响整个生态环境的稳定。

3、自然灾害加剧荒漠化地区容易发生沙尘暴、干旱等自然灾害,给当地居民的生活和生产带来严重威胁。

4、贫困加剧土地荒漠化使得当地居民失去了主要的生产资源,导致贫困加剧,影响社会的稳定和发展。

四、荒漠化的防治措施1、加强生态保护意识通过宣传教育,提高人们对荒漠化危害的认识,增强保护生态环境的意识。

2、合理利用土地(1)制定科学的土地利用规划,避免过度开垦、放牧和樵采。

(2)推广轮作、休耕等土地利用方式,让土地有足够的时间恢复肥力。

3、保护和恢复植被(1)植树造林,增加森林覆盖率,防风固沙。

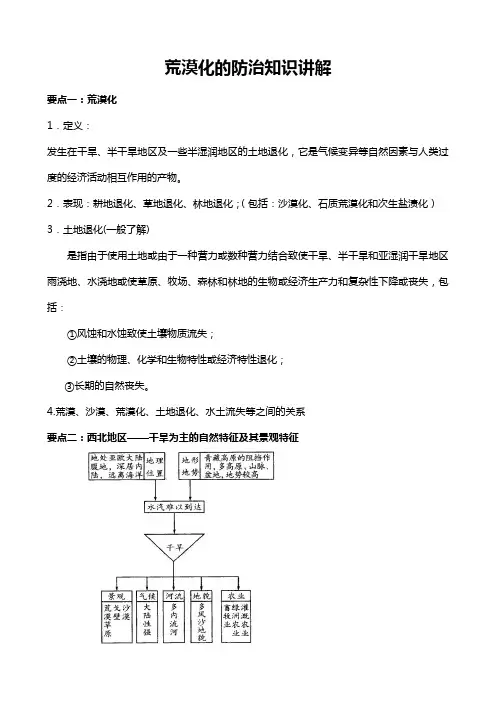

荒漠化的防治知识讲解要点一:荒漠化1.定义:发生在干旱、半干旱地区及一些半湿润地区的土地退化,它是气候变异等自然因素与人类过度的经济活动相互作用的产物。

2.表现:耕地退化、草地退化、林地退化;(包括:沙漠化、石质荒漠化和次生盐渍化)3.土地退化(一般了解)是指由于使用土地或由于一种营力或数种营力结合致使干旱、半干旱和亚湿润干旱地区雨浇地、水浇地或使草原、牧场、森林和林地的生物或经济生产力和复杂性下降或丧失,包括:①风蚀和水蚀致使土壤物质流失;②土壤的物理、化学和生物特性或经济特性退化;③长期的自然丧失。

4.荒漠、沙漠、荒漠化、土地退化、水土流失等之间的关系要点二:西北地区——干旱为主的自然特征及其景观特征位置范围位置:亚欧大陆腹地昆仑山——阿尔金山——古长城以北范围:新疆、宁夏和甘肃北部、内蒙古大部自然特征:半干旱、干旱区自然特征总结地形以高原和盆地为主温带大陆性气候,气温年日较差大,干旱少雨,降水自东向西递减,大风日数多地表水缺乏—河流欠发育—流水作用微弱植被稀少土壤发育差,多疏松沙质沉积物自然环境的经度差异——经度地带性极为明显东西部自然景观的差异导致农牧业生产特点的差异【典型例题】例题1下图所示地区是我国荒漠化扩大较快的地区之一。

读图,完成下题。

图中所示各河流()A.主要补给水源是大气降水B.上游流量大于下游C.流量季节变化小D.侵蚀作用强烈,含沙量大解析:本题主要考查考生对荒漠化的理解。

依据题干“荒漠化扩大较快”的提示,可以判断该地为我国内陆地区,河流应以内流河为主;再依据图中“省界”的走势和形状,可以初步判断出该地区位于我国甘肃省的河西走廊。

该地的河流主要发源于祁连山脉,主要靠山地的冰雪融水补给,故题中A项错误;河流的流量是随气温的变化而变化的,季节差异大,故C项错误;该河流流域由于气候干旱、蒸发旺盛,河流往往消失在沙漠中,因此该地流水侵蚀作用弱,而风力侵蚀作用强。

答案:B例题2读图,回答下列问题。

高二地理知识点之荒漠化的防治

高二地理知识点之荒漠化的防治查字典地理网为大家整理了高二地理知识点之荒漠化的防治,希望对大家有所帮助和练习。

1.西北地区概况

⑴位置范围:位于大兴安岭以西,昆仑山阿尔金山古长城一线以北;在行政区划上大致包括新疆、宁夏、甘肃北部和内蒙古大部;

⑵地形特征:东部是辽阔坦荡的高原,西部山脉和盆地相间分布。

⑶主要景观:干旱是最显著的自然特征。

形成草原、荒漠主的景观。

⑷内部分异:以贺兰山为界,以东为半干旱草原带,以西为干旱和极端干旱地区。

2.荒漠化

⑴概念:发生在干旱、半干旱地区以及一些半湿润地区的土地退化。

⑵表现:耕地、草地、林地等退化引起的土地沙漠化、石质荒漠化、次生盐渍化。

我国西北地区最为突出。

⑶原因:

自然因素:① 气候干旱,多戈壁荒漠;② 植被稀疏,多沙质沉积物;③ 大风日数多且集中。

人为因素:。

高二地理必修3荒漠化的防治知识点一、荒漠化的定义、表现和主要地区定义:发生在干旱、半干旱地区以及半湿润地区的土地退化。

实质是土地生产力丧失的土地退化。

表现:耕地退化、草地退化、林地退化。

(简称三退)形式:荒漠化(西北干旱半干旱地区、黄土高原地区)、石漠化(云贵高原的喀斯特地貌地区)、盐渍化(灌溉农业区)、红漠化(主要发生在我国江南丘陵以红色砂岩为主地区,地表红壤因水土流失,露出光秃秃的红色石山,土地贫瘠,形成荒漠,所以被称为红漠化)二、干旱为主的自然特征(荒漠化的自然基础)西北地区(阅读教材图片可以获得以下信息)1、定位:38°—50N,75°—120°E,包括新疆、甘肃(和蒙古是交界的)、宁夏、陕西北部、内蒙古大部。

2、本区的主要山脉:大兴安岭、阴山、贺兰山、祁连山、昆仑山、阿尔金山、天山、阿尔泰山。

3、地理界线:贺兰山是干旱半干旱地区的分界线,以东降水量200毫米以上,以西200毫米以下。

天山是南疆和北疆的分界线,天山以北叫北疆,以南叫南疆。

4、地域分异规律:有东到西的景观变化是草原、荒漠草原、荒漠,体现了从沿海到内陆的地域分异规律。

5、绿洲农业的位置:山前的.冲积扇上,山麓地带。

6、西北地区荒漠化的自然因素:气候干旱,土壤发育差、土质疏松,植被稀少,大风多且集中,风力侵蚀严重。

三、荒漠化的人为因素(荒漠化的决定因素)。

原因:人口激增、人类活动不当。

过度樵采:鄂尔多斯过渡放牧:主要在草原地区过度开垦:沙区边缘、绿洲地区水资源利用不当四、荒漠化防治对策和措施1、合理利用水资源(河流的上中下游地区合理分配)2、利用生物措施和工程措施构筑防护林体系(草方格沙障的作用:增加地面粗糙度,截留水分等,但是不宜大范围推广,原因是成本太高)3、调节农、林、牧用地之间的关系(退耕还林、退耕还草)4、采取综合措施,多途径解决农牧区的能源问题(营造薪炭林、开发沼气、风力发电)5、控制人口增长。

高中地理知识点土地荒漠化及其防治(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如职场文书、合同协议、总结报告、演讲致辞、规章制度、自我鉴定、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as workplace documents, contract agreements, summary reports, speeches, rules and regulations, self-assessment, emergency plans, teaching materials, essay summaries, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!高中地理知识点土地荒漠化及其防治高中地理知识点土地荒漠化及其防治1.西北地区荒漠化防治的地理背景(1)干旱为主的自然特征范围:新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、甘肃北部和内蒙古自治区大部干旱原因:远离海洋,加上高大山地,特别是青藏高原隆起对水汽的阻隔,导致本区成为全球同纬度地区降水时最少、干旱程度最高的地带景观特征:水分条件自东向逐渐变干,自然景观以草原和荒漠为主要特征荒漠改造:地质时期自然过程形成的原生沙质荒漠和砾质荒漠,水资源比较缺陷乏,改造难度大。

高二地理知识点必修:荒漠化的防治【】有关于高二地理知识点必修:荒漠化的防治是查字典地理网特地为您集合的,查字典地理网编辑将第一时间为您整理全国学习信息,供大家参考!1.西北地区概况⑴位置范围:位于大兴安岭以西,昆仑山阿尔金山古长城一线以北;在行政区划上大致包括新疆、宁夏、甘肃北部和内蒙古大部;⑵地形特征:东部是辽阔坦荡的高原,西部山脉和盆地相间分布。

⑶主要景观:干旱是最显著的自然特征。

形成草原、荒漠主的景观。

⑷内部分异:以贺兰山为界,以东为半干旱草原带,以西为干旱和极端干旱地区。

2.荒漠化⑴概念:发生在干旱、半干旱地区以及一些半湿润地区的土地退化。

⑵表现:耕地、草地、林地等退化引起的土地沙漠化、石质荒漠化、次生盐渍化。

我国西北地区最为突出。

⑶原因:自然因素:① 气候干旱,多戈壁荒漠;② 植被稀疏,多沙质沉积物;③ 大风日数多且集中。

人为因素:①根本原因:人口激增对环境的压力;人类活动不当,对资源的不合理利用。

②直接原因:过度樵采、过度放牧、过度开垦、水资源的不合理利用、工矿交通建设不注意环保。

3.荒漠化防治的对策和措施⑴内容:①预防潜在荒漠化的威胁②扭转正在发展中的荒漠化土地的退化③恢复荒漠化土地的生产力⑵原则:维护生态平衡与提高经济效益相结合,治山、治水、治碱、治沙相结合重点:治理已遭沙丘入侵、风沙危害严重的地段⑶措施:①合理利用水资源②利用生物措施和工程措施构筑防护林体系③调节农、林、牧用地之间的关系④采取综合措施,多途径解决农牧区的能源问题⑤控制人口增长考生只要在全面复习的基础上,抓住重点、难点、易错点,各个击破,夯实基础,规范答题,一定会稳中求进,取得优异的成绩。

查字典地理网高中频道为大家整理了高二地理知识点必修:荒漠化的防治。

荒漠化防治名词解释(基础知识)1荒漠化一一荒漠化是指包括气候变化和人类活动在内的多种因素造成的干旱、半干旱及亚湿润干旱区的土地退化”该定义明确了以下三个问题(慈龙骏,1995):①荒漠化”是在包括气候变化和人类活动在内的多种因素的作用起因和发展的;②荒漠化”是发生在干旱、半干旱及干燥半湿润区,这就给岀了荒漠化产生的背景条件和分布范围;③荒漠化”是发生在干旱、半干旱及干燥半湿润地区的土地退化,将荒漠化置于宽广的全球土地退化的框架内,从而界定了其区域范围。

2 土地一一土地是指具有陆地生物生产力的系统,由土壤、植被、其它生物区系和在该系统中发挥作用的生态及水文过程组成。

3 土地退化一一土地退化是指由于使用土地或由于一种营力乃至数种营力结合致使干旱、半干旱和干燥半湿润地区雨浇地、水浇地或草原、牧场、森林和林地的生物或经济生产力、多样性的下降或丧失,其中包括①风蚀和水蚀致使土壤物质流失;②土壤的物理、化学和生物特性或经济特性退化;③自然植被的长期丧失。

4荒漠化防治工程一一荒漠化防治工程是指在干旱、半干旱和亚湿润干旱区,为治理和预防土地荒漠化所采取的各种工程的、生物的、农业的和综合的技术措施与手段。

其中包括营造的各种类型防护林体系、设立的自然保护区、进行的草场植被的人工播种及复壮更新措施、集约型生态农业的建设;以及为防治风蚀所设置的机械沙障、实施的化学与力学固沙工程等,为防治水土流失所修建的各种拦沙蓄水、防洪护岸工程和梯田工程等,为治理土壤盐渍化所建立的排水工程和实行的冲洗改良措施、灌溉淋盐措施、农业耕作措施等。

5. 草原一一草原指由耐寒旱生多年生草本(以丛生禾草为核心)植被为主(有时由旱生小半灌木取代或两者共优)组成的植物群落。

其中耐寒旱生植物的生态型包括中旱生、真旱生、强旱生。

我国温带草原区植被类型依据生态一卜貌原则,可划分为草甸草原带、典型草原带和荒漠草原带。

其中草甸草原带建群种为中旱生或广旱生多年生草本,中下层渗杂有中生、旱中生草本层,中生灌木、小灌木层等。

荒漠化防治工程学名词解释

荒漠:荒漠作为一种地理概念,最初是指缺乏降水,植物稀少,因而限制了人类活动的干旱地区,或者指没有人工灌溉就不能发展农业的地方。

这就是传统荒漠的概念。

也称为狭义荒漠或热荒漠。

此外,在地球上还分布着气候干冷,终年负温,固体降水,植被贫瘠,地貌营力以寒冻风化作用占主导的自然地带,被称为冻荒漠(简称寒漠)。

广义荒漠为热荒漠和冻荒漠二者统称。

气候干燥(干燥度K>4)、降水稀少(<200mm)、蒸发量大(>2500mm)、植被贫乏的地区。

沙漠:是沙质荒漠,是荒漠的一种类型,是荒漠、半荒漠地带中地面组成物质主要由沙粒构成的地区。

沙地:半干旱或湿润地区地表为大片沙丘或沙层所覆盖的土地。

荒漠化:是指包括气候变异和人类活动在内的多种因素造成的干旱、半干旱及亚湿润干旱区的土地退化。

沙漠化:即沙质荒漠化,是指干旱、半干旱和部分半湿润地区,由于自然因素或受人为活动影响,破坏了生态系统的脆弱平衡,使原非沙漠的地区出现了沙漠环境的强化与扩张过程(即沙漠的形成和扩张过程)。

沙漠化土地:受沙漠化影响的土地。

防风固沙林体系:以灌木为主体,乔、灌、草搭配,带、片、网结合,并且与周围环境条件相适应的生物环境的综合体。

回归沙漠:在南北纬15°~35°之间,由于受副热带高压下沉气流的控制和干燥信风的影响,降雨较少,气候干燥,形成的沙漠称之为回归沙漠。

雨影沙漠:由于高山阻隔,处于西风带的背风面,受不到湿润海风影响,气候干燥,在此条件下形成的沙漠称为雨影沙漠。

滨海沙漠:也称寒流海洋型沙漠,在热带大陆西岸,有冷流经过的滨海地带,因为冷流的低温高寒性质改变了沿海的气候状况,导致沿岸气候干燥多风,在此条件下形成的沙漠称为滨海沙漠。

内陆沙漠:由于地处内陆,远离海洋,终年在大陆气团控制下,气候十分干燥,在此条件下形成的沙漠称之为内陆沙漠。

流动沙地(丘):地表植被稀少,沙丘形态典型,在风力作用下,容易顺风向移动。

半流动沙地(丘):由于水分、植被条件较差,沙地(丘)移动速度一般。

固定沙地(丘):由于水分、植被条件较好,沙地(丘)移动速度很缓慢。

起沙风:一切大于起动风速的风都称为起沙风。

风沙流:是指含有沙粒的运动气流。

风沙流结构:气流中搬运的沙量在搬运层内随高度的分布状况称为风沙流结构。

输沙率:风沙流在单位时间内通过单位宽度断面所搬运的沙量。

风蚀:风或风沙流对沙质地表吹扬并携带沙粒的现象。

堆积:风沙流中的沙粒跌落在地表的现象。

非堆积搬运:跌落沙粒与跃起沙粒数量基本相同时,称为非堆积搬运。

蚀积周期:风沙流以风蚀经堆积到再风蚀的过程称一个蚀积周期。

饱和路径长度:从风蚀起点到开始堆积的距离,即风沙流由不饱和到饱和的这段距离。

立地条件:简称立地,是对造林地上所有影响植物生长发育的自然环境因子的统称。

立地条件类型:是立地条件及林木生长效果相近似的造林地归并成的类型,即具有相似的宜林、宜牧性质,可选用相同的植物种和相似的造林种草技术措施,有着相似的生产能力的若干地段的总称。

沙障孔隙度:通常把沙障孔隙面积与沙障总面积之比叫做沙障孔隙度。