大学语文-第二单元

- 格式:doc

- 大小:43.50 KB

- 文档页数:5

教学设计首页教师活动学生活动备注又是一年芳草绿老舍第二课时【教学目标】1.结合课文,具体领会掌握老舍先生幽默风趣的语言艺术风格。

2.注意从老舍先生达观乐观的人生态度中获得启示。

【教学过程】一、导入语:又是一年芳草绿,依然十里杏花红。

作者运用自嘲调谑的幽默笔法,生动形象地为自己描绘了一幅自画像,让我们看到了一个率真自然,通达乐观的老舍先生。

二、继续赏析课文(二)思考问题:4.接下来,作者是从哪几个方面谈论“悲观”的?第2自然段:我打不起精神去积极的干,这是我的大毛明确:找出文中直接用到“悲观”的句子进行分析。

作者围绕“悲观”来具体谈:自己的志向自己的事业做人的原则自画像幽默风格谦虚而自信自嘲调谑教师活动学生活动备注三、人物形象总结四、概括思想内容明确:作者运用自嘲调谑的幽默笔法,生动形象地为自己描绘了一幅自画像,谦虚而自信,踏实而勤奋,不自以为是,不趋炎附势,不哗众取宠,不拒绝批评,客观看待自己,和气友善待人,率真自然,通达乐观的个性形象跃然纸上。

作者于自我个性描述之中,表现出自己的人生观、处世观以及文学观等,给读者以多方面的启示。

五、艺术特色1.寓庄于谐,构思巧妙。

本文是作者向读者展现自我个性、阐明自己的为人处世态度之作,在表露个人见解时,作者并未板着面孔说教,而是将严肃的话题寓于谈笑之中,在谈笑中让读者自然而然地感受其特有的人格魅力。

文章从作者的“悲观”写起,到最后设想这篇文章也许会成为“史料”,始终贯穿着轻松诙谐的气氛,读来常常会使人忍俊不禁。

2.语言生动、风趣幽默。

六、教资复习进行时1.在中国现代文坛上,以诗歌创作为主的作家是( B )。

A.郭沫若B.艾青C.郁达夫D.朱自清2. “千锤万凿出深山,烈火焚身若等闲。

粉身碎骨全部怕,要留清白在人间。

”这首诗通常被认为是明代政治家于谦的一首托物言志诗。

他吟咏的对象是( C )。

A.花岗岩B.大理石C.石灰D.煤炭3.通常认为《庄子》为战国中期庄子及其后学教学设计尾页板书设计又是一年芳草绿老舍1.人生观构思巧妙2.文学观自画像:率真自然,达观乐观3.处世观风趣幽默教学后记。

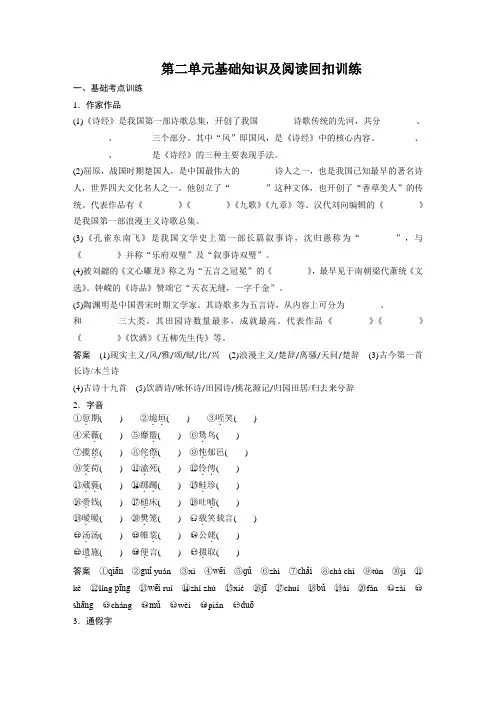

第二单元基础知识及阅读回扣训练一、基础考点训练1.作家作品(1)《诗经》是我国第一部诗歌总集,开创了我国________诗歌传统的先河,共分________、________、________三个部分。

其中“风”即国风,是《诗经》中的核心内容。

________、________、________是《诗经》的三种主要表现手法。

(2)屈原,战国时期楚国人,是中国最伟大的________诗人之一,也是我国已知最早的著名诗人,世界四大文化名人之一。

他创立了“________”这种文体,也开创了“香草美人”的传统。

代表作品有《________》《________》《九歌》《九章》等。

汉代刘向编辑的《________》是我国第一部浪漫主义诗歌总集。

(3)《孔雀东南飞》是我国文学史上第一部长篇叙事诗,沈归愚称为“________”,与《________》并称“乐府双璧”及“叙事诗双璧”。

(4)被刘勰的《文心雕龙》称之为“五言之冠冕”的《________》,最早见于南朝梁代萧统《文选》。

钟嵘的《诗品》赞颂它“天衣无缝,一字千金”。

(5)陶渊明是中国晋宋时期文学家。

其诗歌多为五言诗,从内容上可分为________、________和________三大类,其田园诗数量最多,成就最高。

代表作品《________》《________》《________》《饮酒》《五柳先生传》等。

答案(1)现实主义/风/雅/颂/赋/比/兴(2)浪漫主义/楚辞/离骚/天问/楚辞(3)古今第一首长诗/木兰诗(4)古诗十九首(5)饮酒诗/咏怀诗/田园诗/桃花源记/归园田居/归去来兮辞2.字音①愆.期()②垝垣..()③咥.笑()④采薇.() ⑤靡盬.() ⑥鸷.鸟()⑦揽茝.() ⑧侘傺..() ⑨忳.郁邑()⑩芰.荷() ⑪溘.死() ⑫伶俜..()⑬葳蕤..() ⑮鲑.珍()..() ⑭踯躅⑯赍.钱() ⑰槌.床() ⑱吐哺.()⑲暧.暧() ⑳樊.笼() ○21载.笑载言()○22汤.汤() ○23帷裳.() ○24公姥.()○25遗.施() ○26便.言() ○27掇.取()答案①qiān②guǐ yuán③xì④wēi⑤ɡǔ⑥zhì⑦chǎi⑧chà chì⑨tún⑩jì⑪kè⑫líng pīng⑬wēi ruí⑭zhí zhú⑮xié⑯jī⑰chuí⑱bǔ⑲ài⑳fán○21zài○22 shāng○23cháng○24mǔ○25wèi○26pián○27duō3.通假字(1)于.嗟鸠兮________________ (2)犹可说.也________________ (3)隰则有泮.________________ (4)偭规矩而改错.________________ (5)进不入以离.尤兮________________ (6)终老不复取.________________ (7)府吏见丁宁..________________ 答案 (1)“于”通“吁”,叹词,表感慨 (2)“说”通“脱”,解脱 (3)“泮”通“畔”,边岸 (4)“错”通“措”,措施 (5)“离”通“罹”,遭受 (6)“取”通“娶”,迎娶(7)“丁宁”同“叮咛”,嘱咐4.解释下列各句中加点的实词的含义(1)匪我愆.期( ) (2)女也不爽.( ) (3)余虽好.修姱以羁兮( ) (4)竞周容以为度.( ) (5)何意致.不厚( ) (6)于今无会因.( ) (7)却.与小姑别( ) (8)山不厌.高( ) (9)言⎩⎪⎨⎪⎧ 体无咎言.( ) 言.既遂矣( )(10)善⎩⎪⎨⎪⎧ 亦余心之所善.兮( ) 谣诼谓余以善.淫( ) (11)信⎩⎪⎨⎪⎧ 苟余情其信.芳( ) 自可断来信.( )(12)适⎩⎪⎨⎪⎧处分适.兄意( ) 少无适.俗韵( ) 答案 (1)拖延 (2)差错 (3)爱慕、崇尚 (4)法度、准则 (5)招致,招来 (6)机会 (7)动词,退出来 (8)满足 (9)名词,预兆/助词,无实际意义 (10)动词,爱好,崇尚/动词,善于,擅长 (11)副词,确实/名词,信使、媒人 (12)动词,适合,依照/指逢迎、周旋5.解释下列加点的虚词的意义和用法(1)以⎩⎪⎨⎪⎧ 秋以.为期( )以.望复关( )谣诼谓余以.善淫( )长太息以.掩涕兮( )既替余以.蕙兮( )(2)为⎩⎪⎨⎪⎧ 为.仲卿母所遣( )阿母为.汝求( )慎勿为.妇死( )(3)相⎩⎪⎨⎪⎧ 及时相.遣归( )会不相.从许( )登即相.许和( ) 答案 (1)介词,把/连词,表目的,来/介词,用/连词,表顺承/介词,因为 (2)介词,“为……所”,表被动/介词,替,给/介词,为了 (3)副词,表示一方对另一方有动作,代“我”/副词,表示一方对另一方有动作,代“你”/副词,表示一方对另一方有动作,代“他”6.古今异义(指出下列加点词的意义)(1)至于..顿丘: (2)以我贿.迁: (3)吾独穷困..乎此时也: (4)汝岂得自由..: (5)可怜..体无比: (6)处分..适兄意: (7)叶叶相交通..: (8)本自无教训..: 答案 (1)到,到达 (2)财物,此指嫁妆 (3)处境困窘(4)自作主张 (5)可爱 (6)处理安排 (7)交错相通 (8)教养7.词类活用(1)雨.雪霏霏 (2)头上玳瑁光.(3)夙.兴夜.寐 (4)謇朝.谇而夕.替 (5)屈.心而抑.志兮 (6)足以荣.汝身 (7)伏清白以死.直兮(8)固前圣之所厚.(9)千万不复全.(10)哀.民生之多艰答案(1)名词作动词,降下,落下(2)名词作动词,发光(3)名词作状语,在早晨;在夜里(4)名词作状语,在清晨;在晚上(5)使动用法,使……受委屈;使……受压抑(6)形容词的使动用法,使……受荣华(7)动词的为动用法,为……而死(8)形容词用作动词,推重、看重(9)形容词用作动词,保全(10)为动用法,为……悲伤8.说出下列文言句式类型(1)匪来贸丝,来即我谋(2)汝是大家子(3)莫知我哀(4)为仲卿母所遣(5)渐见愁煎迫(6)步余马于兰皋兮(7)仕宦于台阁(8)高余冠之岌岌兮(9)踯躅青骢马(10)俱会大道口(1)(2)____________(3)____________(4)(5)____________(6)(7)____________(8)____________(9)____________(10)____________答案(1)(2)判断句:“是”表判断,“匪”表否定判断。

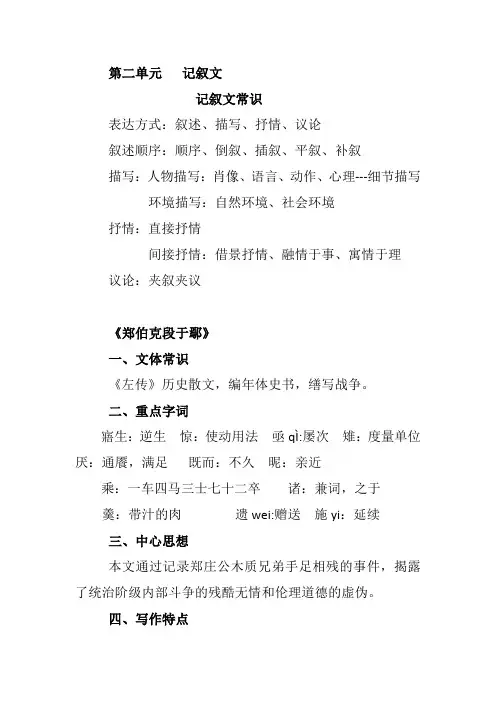

第二单元记叙文记叙文常识表达方式:叙述、描写、抒情、议论叙述顺序:顺序、倒叙、插叙、平叙、补叙描写:人物描写:肖像、语言、动作、心理---细节描写环境描写:自然环境、社会环境抒情:直接抒情间接抒情:借景抒情、融情于事、寓情于理议论:夹叙夹议《郑伯克段于鄢》一、文体常识《左传》历史散文,编年体史书,缮写战争。

二、重点字词寤生:逆生惊:使动用法亟qÌ:屡次雉:度量单位厌:通餍,满足既而:不久昵:亲近乘:一车四马三士七十二卒诸:兼词,之于羹:带汁的肉遗wei:赠送施yi:延续三、中心思想本文通过记录郑庄公木质兄弟手足相残的事件,揭露了统治阶级内部斗争的残酷无情和伦理道德的虚伪。

四、写作特点1.细节描写—庄公寤生、、食舍肉、遂而相见作用---有助于表现人物性格,深化主题,增强文章生动性。

2.人物性格突出郑庄公---阴险狡诈、工于心计、伪善伪悌共叔段---贪婪狂妄、愚昧无知姜氏---偏狭昏聩、以私干政颍考叔---机敏聪慧祭仲---老成持重《李将军列传》一、文体常识1.司马迁:西汉史学家、文学家。

2.《史记》:第一部纪传体通史,体例—十二本纪、十表、八书、三十世家、七十列传;“史家之绝唱,无韵之离骚”3.本文属于人物传记。

二、重点字词故:原来徙:迁徙受:通授以:凭借用:因为石:120斤;十斗且:将要走:逃跑陈:通阵会:恰逢怪:意动用法,以…为怪之:去,往簿:数shuo:屡次佯:假装倾之:不久更:再一次竟:终于辄:就讷:不善言辞用此:因此可:大约且:将要益解:更加懈怠罢:通疲恨:遗憾阴:背地里诣:到遗:赠送或:通惑幕:通漠三、中心思想本文通过对李广一生经历的记叙,突现出李广“天下无双”的武功武德,及其白首未封的悲惨遭遇。

表达了作者对一代名将的衷心倾慕,也揭露了统治阶级嫉贤妒能、任人唯亲及其不合理的军功制度,也寄托了对自己身世的概叹。

四、写作特点1.以历史事实的先后顺序记事写人,线索清晰,结构严谨。

伏笔的运用2.选材上主次分清,详略得当,善于抓典型事件塑造人物。

课程名称:大学语文授课班级:XX级XX班授课时间:2课时教学目标:1. 知识目标:使学生了解古诗词的基本特点,掌握古诗词的鉴赏方法,提高学生的文学鉴赏能力。

2. 能力目标:培养学生对古诗词的理解、分析和欣赏能力,提高学生的文学素养。

3. 情感目标:引导学生感受古诗词的意境美,激发学生对传统文化的热爱。

教学重点:1. 古诗词的基本特点2. 古诗词的鉴赏方法教学难点:1. 古诗词的意境理解2. 古诗词的审美鉴赏教学过程:第一课时一、导入新课1. 回顾上一节课的内容,引导学生思考古诗词在文学史上的地位和作用。

2. 提出本节课的学习目标,即了解古诗词的基本特点,掌握古诗词的鉴赏方法。

二、讲授新课1. 古诗词的基本特点a. 诗歌的形式特点:平仄、韵律、对仗等。

b. 诗歌的内容特点:抒情、议论、叙事等。

c. 诗歌的意境特点:含蓄、深邃、优美等。

2. 古诗词的鉴赏方法a. 理解诗歌的背景和作者生平。

b. 分析诗歌的意象和修辞手法。

c. 把握诗歌的意境和情感。

三、案例分析1. 选取一首古诗词,引导学生进行鉴赏。

2. 分析诗歌的背景、意象、情感等,让学生体会古诗词的魅力。

四、课堂小结1. 总结本节课的学习内容,强调古诗词的基本特点和鉴赏方法。

2. 鼓励学生在课后继续学习,提高自己的文学鉴赏能力。

第二课时一、复习导入1. 回顾上一节课的内容,检查学生对古诗词基本特点和鉴赏方法的掌握情况。

2. 提出本节课的学习目标,即进一步提高学生的古诗词鉴赏能力。

二、讲授新课1. 古诗词的意境理解a. 分析古诗词的意境构成要素:意象、情感、哲理等。

b. 讲解如何把握古诗词的意境,体会其中的美感。

2. 古诗词的审美鉴赏a. 分析古诗词的审美价值:音乐美、绘画美、意境美等。

b. 讲解如何欣赏古诗词的审美价值,提高自己的审美情趣。

三、案例分析1. 选取一首具有代表性的古诗词,引导学生进行意境理解和审美鉴赏。

2. 分析诗歌的意象、情感、意境、审美价值等,让学生深入体会古诗词的魅力。

第二单元课后题参考答案2-1大同一、阅读和理解2-1. 1.1文章的开头安排一个孔子与子游对话的场景,有什么作用和表达效果?文章的开头安排一个孔子与子游对话的场景,具有起兴的作用,使得文中陈述的思想充满了情感与感性,造成了文情并茂的效果。

2-1.1.2文中所提到的“大道“、”大同“各指什么,我们应该如何理解和认识?文中“大道”就是指治理社会的最高准那么,其治理的效果就是国泰民安的理想状态。

”大同”可以理解为儒家的理想社会或是人类社会的最高阶段。

“大道“和“大同”都是当时人们头脑中的理想境界,两个词中带有明显的理想色彩,寄托着人们对未来生活的美好向往。

2-1.1. 3文中描述的“大同”社会同与之相对应的“小康”社会相比拟,有哪些突出的特色?表现在:一、天下是天下人之天下,为天下人所共有,不像小康社会那样为一姓所私有;二、“选贤与能”一一管理天下的人是天下人公选出来的,且“贤”而且“能”,不像小康社会那样“大人世及以为礼”,以至桀、纣那样的暴虐之徒亦可君临天下;三、生活在这个“大同世界”的人,都有极高的道德思想,有着“爱无差等”的“兼爱”精神,不像“小康”社会那样“各亲其亲,各子其子“;四、这儿没有私产,人们各尽其能,都能过着幸福美满的生活,不像小康社会那样“设制度”、“立田里”;五、因为大同社会没有私有财产,于是阴谋诡计就断了门路,抢劫偷窃作乱害人的事情也不会发生,甚至大门只要从外面合上即可,用不着关闭,不像小康社会那样常常“谋作兵起”,要用仁、义、礼、信等封建道德来巩固封建秩序,甚至“城郭沟池以为固”等。

二、思考和应用2-1. 2.1大同社会同陶渊明描绘的那个“世外桃源”有何相似之处?这是一道开放性的题。

“世外桃源”的境界显然是根据“大同”社会的体制构想出来的, 是艺术地再现“大同”社会的生活风貌。

要启发学生透过“桃源”中的生活现象来认识这个社会,例如从“黄发垂髯,并怡然自乐”中可以看出“桃源”中的老人和孩子因为受到全社会的关爱,生活极其幸福,这就是“大同”社会中“老有所终” “幼有所养” 了(由此还可以推知矜、寡、孤、独、废疾者这五种人也同样受到社会的照顾)。

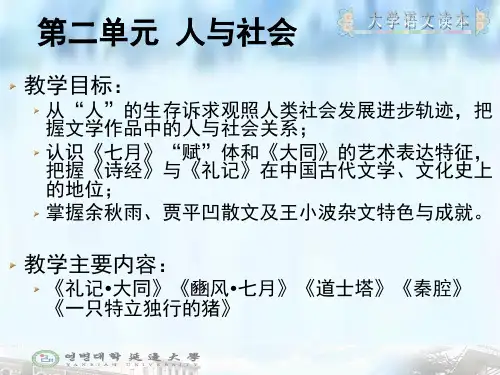

⼤学语⽂导读(2)单元设计⼈民版《⼤学语⽂》以⽂学史为框架,并⾮要把⼤学语⽂上成⽂学史课,⽽是考虑到⼤多数教师的⽂学专业背景和学⽣对⽂学的兴味,以⽂学史为凭借,以⽂学作品为例⼦,来进⾏“听说读写”的语⽂训练。

本教材各单元即围绕这样的教学⽬标进⾏设计。

第⼀单元先秦:⼦⽈诗云先秦⽂学是中国⽂学的源头,⽽《论语》和《诗经》⼜是先秦⽂学的代表,所以⼈们会⽤“⼦⽈诗云”来指代中国古代⽂学。

这两部作品⼜有共同特点,都是⼝头语与书⾯语的完美结合。

《论语》是孔⼦课堂语⾔及师⽣互动语⾔的记录,《诗经》的国风就是民歌,民间⼝头语⾔创作。

语⾔上升为⽂字,⼜反过来指导语⾔,孔⼦说“不学诗,⽆以⾔”,就是说的这个意思。

那么我们学习这些作品,也就不应囿于书⾯⽂字,⽽应该和我们的语⾔训练结合起来,⽤⽂学提升我们的母语能⼒。

“⼦⽈诗云”⼜是“引⽤”修辞格的形象说法,古⼈赋诗⾔志,今⼈引经据典,都是这样的修辞⽅法。

通过语⽂学习,建⽴这样⼀个数据库,可以极⼤丰富我们语⾔⽂字的表现⼒。

第⼆单元两汉:说⽂解字鲁迅先⽣说过,魏晋时代是“⽂学⾃觉的时代”,这个说法得到学界认可。

但是似乎还没有⼈说过,两汉还是“⽂字⾃觉的时代”,正是两汉⽂字的⾃觉,才为魏晋⽂学的⾃觉开启了门户。

不但许慎《说⽂解字》和当时产⽣的⼀⼤批“字书”反映了这样的⽂字⾃觉,作为⼀代之⽂代表的汉赋,也⽆不是炫耀⽂字的作品,是语词的狂欢。

汉赋⼤家都是语⽂学家,司马相如、扬雄、班固、张衡等各有⽂字学著作,阮元说“综两京⽂赋之家,莫不洞⽳经史,钻研六书”。

当⽤字量不够时,他们就即兴造字,于是汉赋⼤量使⽤⽣僻字词,堆砌辞藻,殆同字书,这个艺术欣赏上的缺点,却是语⽂建设的重要过程,是中国语⽂的“⼩学”时期,打个不恰当的⽐喻,相当于⼉童集中识字阶段。

今天的⽂学发展早已超越了这⼀阶段,但是从学习个体⽽⾔,每个学习者都仍然要经历这样的过程。

集中识字的过程也许在中⼩学已经结束了,但是更有语词的学习、⾔语的学习,这是母语⾼等教育阶段的重要学习任务。

第二单元课后题参考答案2-1大同一、阅读和理解2-1.1.1文章的开头安排一个孔子与子游对话的场景,有什么作用和表达效果?文章的开头安排一个孔子与子游对话的场景,具有起兴的作用,使得文中陈述的思想充满了情感与感性,造成了文情并茂的效果。

2-1.1.2文中所提到的"大道"、"大同"各指什么,我们应该如何理解和认识?文中"大道"就是指治理社会的最高准则,其治理的效果就是国泰民安的理想状态。

"大同"可以理解为儒家的理想社会或是人类社会的最高阶段。

"大道"和"大同"都是当时人们头脑中的理想境界,两个词中带有明显的理想色彩,寄托着人们对未来生活的美好向往。

2-1.1.3文中描述的“大同”社会同与之相对应的“小康”社会相比较,有哪些突出的特色?表现在:一、天下是天下人之天下,为天下人所共有,不像小康社会那样为一姓所私有;二、“选贤与能”——管理天下的人是天下人公选出来的,且“贤”而且“能”,不像小康社会那样“大人世及以为礼”,以至桀、纣那样的暴虐之徒亦可君临天下;三、生活在这个“大同世界”的人,都有极高的道德思想,有着“爱无差等”的“兼爱”精神,不像“小康”社会那样“各亲其亲,各子其子”;四、这儿没有私产,人们各尽其能,都能过着幸福美满的生活,不像小康社会那样“设制度”、“立田里”;五、因为大同社会没有私有财产,于是阴谋诡计就断了门路,抢劫偷窃作乱害人的事情也不会发生,甚至大门只要从外面合上即可,用不着关闭,不像小康社会那样常常“谋作兵起”,要用仁、义、礼、信等封建道德来巩固封建秩序,甚至“城郭沟池以为固”等。

二、思考和应用2-1.2.1大同社会同陶渊明描绘的那个“世外桃源”有何相似之处?这是一道开放性的题。

“世外桃源”的境界显然是根据“大同”社会的体制构想出来的,是艺术地再现“大同”社会的生活风貌。

要启发学生透过“桃源”中的生活现象来认识这个社会,例如从“黄发垂髫,并怡然自乐”中可以看出“桃源”中的老人和孩子因为受到全社会的关爱,生活极其幸福,这就是“大同”社会中“老有所终”“幼有所养”了(由此还可以推知矜、寡、孤、独、废疾者这五种人也同样受到社会的照顾)。

还可以提出问题,引导学生进行讨论,例如:你对“桃源”中社会的整体印象是什么?从渔人在村中受到热情接待一事你看到了什么?用分组讨论的形式最好,使人人都有发言的机会;不同的意见都可以讲出来,不搞统一答案。

2-1.2.2过去理想的大同社会与今天我们正在建设的小康社会有何异同,有何关系?你认为大同思想在当今全球化的社会进程中还有没有价值?过去理想的“大同”社会的基本特征。

可以归纳为三个方面:1、人人都能受到全社会的关爱。

“老有所终,壮有所用,幼有所长”,“矜、寡、孤、独、废疾者”要实行生活保障;2、人人都能安居乐业;3、货尽其用,人尽其力,人们珍惜劳动产品,但毫无自私自利之心,不会将它据为己有人们在共同劳动中以不出力或少出力为耻,都能尽全力地工作没有“多得”的念头。

这是一幅美妙的理想蓝图,但是,在那个时代只是个难以实现的梦想。

十六大报告从经济、政治、文化、可持续发展的四个方面界定了我们全面建设小康社会的具体内容。

特别将可持续性发展能力的要求包含在其中。

具体就是:“经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实。

”由此看来过去的大同社会理想,虽然也是具体的,但在当时的生产力条件下是无法实现的;而我们今天正在建设的小康社会则是从经济、政治、文化、可持续发展等诸多方面界定了我们全面建设小康社会的具体内容,并且在生产力高度发展的今天,完全可以通过全体人民的共同努力得以实现的。

今天的建设小康社会是实现大同社会理想的重要步骤。

关于大同思想在当今全球化社会进程中的价值,可以结合阅读康有为的《大同书》(重点读《序》),或分析孙中山“天下为公”的思想来讨论。

也可以就此结合中国近现代史中对共产主义思想的接受现象来谈。

可以结合当前的全球化过程中的人类价值与伦理危机来讨论大同思想的现代与未来价值。

三、文学和生活2-1.3大同社会是古代儒家的理想世界,对后世有何影响?今天如何评价这种理想?今后怎样才能实现?要具有哪些条件?结合历史和现实,谈谈你的看法。

古代“大同”世界的理想,追求的是一个没有压迫、没有剥削的公平社会,权力、财富归于国家全民公有,人人平等,社会太平。

幼有所长,老有所养,人们各尽所能,社会健康发展,夜不闭户而盗贼不作的一幅极其美妙的理想蓝图,其思想的超前性可见一斑。

在客观上反映了劳苦大众对美好生活的向往,更重要的是他对后世产生了巨大的影响。

且不说晋代陶渊明的《桃花源记》,就有它的折光,仅就中国近代历史考察,足见它影响之深远。

例如洪秀全的“太平天国”,就曾以“大同”思想相鼓动。

在《原道醒世训》中他“遐想唐、虞、三代之世,有无相恤、患难相救,门不闭户,道不拾遗,男女别途,举选上德”的“大同”之世,并全文引用了《礼运》中有关“大同”思想的文字。

尽管洪秀全失败了,但传统的“大同”思想仍为进步的改革家所向往,这里要特别提及康有为和他的《大同书》。

生活在半殖民地、半封建时代的康有为,把《礼运》中的“大同”与西方的进化论,资产阶级的民主、平等、博爱思想,糅合在一起,创立了“大同”学说。

提出只有破除给人类带来无限苦难的“九界”(即国界、级界、种界、形界、家界、产界、乱界、类界、苦界)人类社会才能由“据乱世”步入“升平世”,最后进入“太平大同”。

康有为这种“大同之世”客观上反映苦难人们的美好愿望,也是对封建制度的彻底否定。

然而它也毫无例外地具有空想社会主义的色彩。

康有为这种资产阶级的“大同”思想,后来部分地被孙中山所接受。

孙中山“天下为公”,“以建民国,以建大同”的理想,即接受了《礼运》中传统的“大同”观念。

从《礼运》的作者到孙中山,都没有也不可能找到一条到达大同的路,但路是人走出的,“走的人多了,就便有了路!”——周云龙:《〈礼记〉鉴赏》大同理想的实现,要靠全世界人民共同努力,几代人甚至是几十代人的前赴后继的奋斗才能实现。

而实现这样的理想,就要消除阶级,生产力极大发展,物质财富和精神财富极大丰富,人们不再将劳动做为谋生的手段,而“劳动将成为人们的第一需要”。

五、职业连线2-1.5结合你所学专业和将来的职业发展,谈谈哪些方面也受到了孔子学说的影响,在当今社会是如何应用和拓展的?从“职业连线”案例出发,结合社会现实和学生职业发展,启发学生探讨交流身边的孔子学说和儒家文化。

2-2听听那冷雨一、阅读和理解2-2.1.1作者通过雨主要向我们传达了一种怎样的感情呢?在文章中是如何体现的?简要分析。

传达的感情:思乡之情,思念故土。

分析注意:指导学生抓住文章中的关键句,言之成理即可,但不能牵强附会,过程中注意点拨。

例如:第一段,“不过,那一块土地是久违了……安慰孺慕之情。

”中,要抓住“久违”、“牵连”、“分担”、“孺慕”等关键性的词语进行点拨,并点明这是直接抒情的句子。

第五段用美国的落矶和中国的山进行对比,最好让学生读一下,仔细体会一下个中滋味。

找出美国和中国山的特点、作者对二者的不同感觉,分析一下这种不同的原因。

引导学生体会一下“月是故乡明”这种情感。

通过第十段,体会借景抒情这种间接抒情的方式。

2-2.1.2文章的情感是透过通篇的雨表现出来的。

作者为什么要选择“雨”作为它表达情感的依托?为什么要强调一个“冷”字?明确:行文从头至尾都流露出作者对故土、对祖国传统文化的深刻怀念和追思,选择“雨”作意象是为了表现缠绵悠长的故国之思。

“冷”有两层含义:(1)突出在春寒料峭里的雨给人的外在的实在的感受。

(2)表现作者远离大陆内心产生的凄凉。

2-2.1.3作者写“台湾的雨”与“大陆的雨”有何不同?台湾的雨景是真真切切,而大陆的雨景却是朦朦胧胧,用的词汇是凄凉、凄清、凄楚、凄迷,一切都是在回忆之中。

二、思考和应用2-2.2.1.作者笔下的雨为什么能引起读者共鸣?结合原文字句分析。

作者在行文运笔之际,充分调动了人的五官感觉,使读者如闻如见,如履其境,造成感同身受的效果,也能使散文具有引人的魅力。

课文便是一篇富有“感觉性”的文章。

课文将雨描绘成糅合了听觉、触觉、嗅觉、视觉、味觉的一种全方位的感性的存在。

结合原文,例如:“空蒙而迷幻”是视觉;“薄荷的香味”“淡淡的土腥气”是嗅觉;“冷”是触觉;“疏雨滴梧桐”和“骤雨打荷叶”是听觉;“尝凉凉甜甜的雨水”是味觉。

2-2.2.2.文中多处直接引用或化用了古人有关写“雨”的诗句,找出其原文出处,并尝试朗诵。

教学建议:可先让学生自己找,然后在班内交流。

如果学生找的不全,教师可以补充。

学生找出后也可适当讲解。

例如原文:只是杏花春雨已不再,牧童遥指已不再,剑门细雨渭轻尘也都已不再。

相关诗作:1、《绝句》志南(宋)古木阴中系短蓬,杖藜扶我过桥东。

沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。

2、《送元二使安西》王维(唐)渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更进一杯酒,西出阳关无故人。

3、《清明》王维(唐)清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

4、《剑门道中遇微雨》陆游(宋)衣上征尘杂酒痕,远游无处不消魂。

此身合是诗人未?细雨骑驴入剑门。

三、文学和生活2-2.3你出门在外求学,是不是也会经常想家,试着谈谈你的乡愁,也给大家介绍一下自己的家乡吧。

围绕“乡愁”的话题,引导学生畅谈交流,通过对自己家乡的介绍和宣传,让学生们感受和了解各地的风土人情,培养爱国爱家的家国情怀。

五、职业连线2-2.5你心中的冷雨是什么呢?在你生活中经历失意,职场上遭遇冷雨时,你该如何面对呢?结合学习生活和求职经历,以“我心中的冷雨”为题写段短文,大家相互交流探讨一下。

引导学生结合原文主旨和“职业连线”的案例,从自身实际出发,写出亲身经历和感受。

通过写作、交流、评价,以提高学生写作和口语表达能力,并深化对课文的理解和认知。

2-3垓下之围一、阅读和理解2-3.1.1文中有多处细节描写刻画了项羽这一英雄形象,你能指出几处么?作者都用了那些描写的方法?霸王别姬:对于爱马和爱妾的难以割舍。

眼看大势已去,他不顾惜自己的生命,却难以割舍。

英雄气短,儿女情长,末路英雄,多情无奈。

悲歌帐中的豪情。

东城快战:田父的欺骗,一方面说明他多年征战,“所过无不残灭”,已使人心丧尽;另一方面也表现其从来不相信有人会欺骗他,他的直率、粗犷的性格由此可见。

不存侥幸突围心理,只图打个痛快仗。

“何如?”的得意之言也说明项羽豪放的个性乌江自刎:拒渡:宁死不屈的英雄之气。

赠马:大气。

赐头:爱惜故旧,大气。

场面描写:渲染悲剧气氛;语言描写:塑造英雄形象动作描写:透露英雄心态;侧面烘托:展示英雄性格2-3.1.2文中第三段写到“项王笑曰:‘天之亡我,我何渡为!’”,请结合文意理解项羽为何不渡呢?(1)天注定“天之亡我”,说明项羽对时局有着清醒的认识。