大学语文主讲瞿华兵

- 格式:ppt

- 大小:289.50 KB

- 文档页数:14

陈安湖、张国光主编的《大学语文》教材简介

范钦庸

【期刊名称】《中学语文:大语文论坛(下旬)》

【年(卷),期】1991(0)7

【摘要】随着自学考试工作的开展,高等教育自学考试课程的教材建设工作,日益显得重要而迫切。

为此,湖北省高等教育自学考试委员会组织一批专家先后编写和出版了一部分自学考试课程的教材。

【总页数】1页(P17-17)

【关键词】教材建设工作;考试课程;陈安湖;《大学语文》;张国光;自考生;大学语文;华中理工大学;口头表达能力;中外文学

【作者】范钦庸

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】G633.3

【相关文献】

1.一本渗透人文关怀的好教材——评陈果安等主编的《新编大学语文教程》 [J], 孙际垠

2.《大学语文》与大学语文教学改革--以谢昭新教授主编《大学语文》教材为例[J], 鲍远福;张意

3.大学语文研究性学习与教材运用探析——以陈洪主编教材为例 [J], 王灵修

4.古代文论教材的新突破——评韩湖初、陈良运主编《古代文论名篇选读》 [J], 刘晟;

5.大学语文教材的比较与思考--以陈洪主编的《大学语文》和孙昕光主编的《大学语文》为例 [J], 项璇

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

15摘 要 南京图书馆第十一届南图阅读节于2020年4月30日开幕,此次阅读节以“不学诗,无以言”为主题,开展主题论坛、分享会、直播等。

因受新冠肺炎疫情的影响,此次阅读节以线上活动为主,突破时空限制,受到读者好评。

关键词 南京图书馆 阅读节 线上活动分类号 G250DOI 10.16810/ki.1672-514X.2020.06.003南京图书馆研究部Nanjing Library Research DepartmentIf You Don’t Learn The Book of Songs , You Will Not Speak: The Summary of the 11th Reading Festival of Nanjing LibraryAbstract The 11th Reading Festival of Nanjing Library was hosted since April 30, 2020. This year ’s theme was “If you don ’t learn The Book of Songs , you will not speak ”, contained several activities such as theme forum, sharing books on-line and live broadcast. Affected by novel corona-virus pneumonia, this year ’s Reading Festival was mainly held on-line, which break the limitation of time and space, and won high opinions from the readers.Keywords Nanjing Library. Reading Festival. On-line activity.0 引言新年伊始,一场新冠肺炎疫情让国人措手不及,但在党中央、国务院的正确领导下,全国人民齐心协力共同配合,国内疫情得到了良好控制。

漳州市十校联盟2023-2024学年高一下学期期中联考语文试题本试卷共8页,22题。

全卷满分150分。

考试用时150分钟。

考生注意:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.作答时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

一、现代文阅读(33分)(一)现代文阅读(本题共4小题,15分)阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:中国古代的悲剧一直被称作苦情戏,是一种具有某种悲剧色彩的苦戏和哀曲。

中国戏曲悲剧的冲突是评判的冲突,它主要是描绘、展开作品中的恶毁善、奸害忠、邪压正、丑贬美的苦情历程,表现审美主体对剧中的善恶、忠奸、正邪、美丑进行伦理批判,达到道德教化的目的。

因此,中国戏曲悲剧冲突注重的是追求情节的曲折和任务的理想色彩。

关汉卿的《窦娥冤》中,通过窦娥为代表的善被以张驴儿、楚州太守梼杌等人的恶所毁的悲剧经历,颂扬了“六月雪”般的“感天动地之善”。

结局在悲剧中的作用不可忽视,正因为中国悲剧的“大团圆”结尾与西方悲剧的“一悲到底”的不同,以至一些学者认为中国无悲剧。

窦娥注定冤死,但在临刑前还是发出三个誓愿,抗争到底。

按西方悲剧理论,到这里戏剧就该结束,似乎这样寓意深刻,值得观众去回味和思索。

但是在中国观众看来,含冤的死者必将显灵显圣,这种信念是从“人命关天关地”出发的,三桩誓愿的应验符合了中国传统的审美心理。

西方悲剧不会出现善有善报、恶有恶报的大团圆结局。

亚里士多德说:“悲剧的结局不应由逆境转入顺境,而应相反,由顺境转入逆境。

”斯宾格也说:“悲剧以欢乐开始,以悲剧结局。

”这些论述都证明了西方悲剧结局的特点。

西方悲剧“一悲到底”的结局与西方文化有紧密的关系,西方文化是一种原罪文化,人类终生的奋斗是为着赎罪,目的是死后回到上帝的怀抱。

人类的现世生活充满罪恶与苦难,惟有死才是解脱。

中国古典美学强调中和之美,在悲剧中即表现为“哀而不伤”。

《窦娥冤》第三折窦娥被斩,关汉卿又加了一个“平冤昭雪”,通过窦天章之手惩恶扬善,再如《赵氏孤儿》的孤儿复仇、《琵琶记》的玉烛调和、《需峰塔》的雷峰佛缘等也都是团圆结局,这已经成为中国戏曲中普遍的审美现象渗透在我们的民族心理中。

2023届高三三月联合测评语文试卷本试题共8页,23题。

满分150分。

考试用时150分钟。

注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选山海小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用被皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

回答非选择题时,用签字笔或钢笔将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:文学体裁的诗意主要表现为语言文字的诗意性(形象、节奏和韵律)和思维语境的诗意性(感性体认和自然品格)两个方面。

诗意思维指的是“我们民族在长期生存发展的环境中所形成的、相对稳定的、起普遍作用的具有文化艺术特质的思维习惯、思维方法等思维活动的总称”。

因此,诗意思维所形成的文学体裁主要有诗歌、散文、书信、日记、童话等,而基本上或完全不具备这两个层面特征的文学体裁就被归入“去诗意”或“非诗意”的范畴,本文称之为“写实”,涵盖了小说、传记、速写、报告、实录、说书、政论等多种体裁。

当然,诗意化体裁中并不排除写实内容,写实化体裁中也有诗意质素,只不过在具体文本中往往以其中一种为主导而已。

“五四”时期,诗歌、书信、童话等属于诗意化的文学体裁范畴,与现代小说互渗所生成的文本,在文体形式上呈现出诗意盎然的总体格局。

诗意体小说文体形式的独特性:一是“诗语”的植入,即古典诗词与现代诗歌对现代小说的渗透;二是“情感”的激荡,即至真情绪倾注于创作,从而使小说文本充满着某种“情调”。

书信的应用文体特征也被转化为一种合乎“情”的文体形式,文中写信者强烈追求合乎生命律动的有回应的情感倾诉与倾听,隐现着双向期待的审美心理。

1930年代以后,极富个性色彩的梦幻逐渐退隐,时代环境难以承受个人化的闲情逸致,甚至于“一九二七年以后,精致的闲话,微妙的对白剧,也使读者和作者有点厌倦了,于是时代便带走了这个游戏的闲情,代替而来了一些新的作家与新的作品”。

广东省2025届备战高考高三模拟考试语文试卷及答案一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:多数学生认为,小组学习是最有趣的学习方式,而认识假设是一项困难又矛盾的任务,我们难免用自己的思维框架来认识自己的思维!然而,借助朋友和同事来认清自己的假设,存在一个问题:同他们交流只会形成一个封闭环,不断肯定同样的偏见和刻板印象。

因此,作为老师,在设计小组学习活动时,要确保你设计的活动能提供一些让学生感到吃惊的信息、问题或思考角度。

据学生反映,最有效的学习活动是那些一开始就把基本准则说清楚、理解清楚,把焦点放在批判上的活动。

(摘编自布鲁克菲尔德的《批判性思维教与学》)材料二:批判性思维有两个特征:第一,它首先善于对通常被接受的结论提出疑问和挑战,而不是无条件地接受专家和权威的结论;第二,它又是用分析性和建设性的论理方式对疑问和挑战提出解释并做出判断,而不是同样接受不同解释和判断。

把这两个特征结合在一起,批判性思维就是以提出疑问为起点,以获取证据、分析推理为过程,以提出有说服力的解答为结果。

在这个意义上,“批判性”不是“批判”,因为“批判”总是否定的,而“批判性”则是指审辩式、思辨式的评判,多是建设性的。

从教育的角度看,批判性思维的第一层次是一种能力、有别于知识。

批判性思维能力不是指学科知识,而是一种超越学科,或是说适用于所有学科的一种思维能力,也称为可迁徙能力。

这种能力与形式逻辑和非形式逻辑以及统计推断有关。

批判性思维还有一个更重要的层次,它是一种思维心态或思维习惯,也称之为心智模式。

这个层次超越能力,是一个属于价值观或价值取向的层次。

批判性思维的心智模式是成长型心智模式,就是一种开放式的思维习惯,不断拓宽思维范围。

如果说批判性思维作为一种能力更多地是关于“如何思考”,那么批判性思维作为一种思维心态或思维习惯更多地是关于“思考什么”和“问为什么”。

浙江七彩阳光新高考研究联盟2024届高三返校考语文试题及答案解析一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I (本题共5小题,18分)阅读下面的文字,完成1~5题。

无需执着于用笔墨界定中国画杭春晓(1)在以往的讨论中,笔墨往往被认为是界定一幅画是不是中国画的底线,并因此形成机械概念化的判断标准。

如果我们将这种判断称之为“笔墨中心主义”,那么它的产生源于对中国画概念界定的固有思维模式——执着于建立特定的中国画“主体身份”。

(2)这种主体性构建首先表现在“中国画”名称的确立。

诚如上海市美术家协会原副主席卢辅圣所言,中国画概念的成立,是以国度和民族文化吟域为思维基点,当它作为“过去式”行使规约功能时,能够恰到好处地整合形而上与形而下、内涵与外延,以保持本民族绘画传统的独立自主性。

由此可见,确立中国画的主体性,正是源于相对中国画的其他绘画种类的界定。

因此产生的后果是:一方面中国画寻找自身的存在定义,试图与其他画种区别保持独立;另一方面,中国画的发展却不得不受制于“与其他画种区别保持独立”的思维模式。

(3)应该说,这种“身份界定”渗透到了关于中国画的各种表述中,无论是中国画的笔墨底线之争,还是中国画的材料之争,抑或中国画的实验之争。

在中国画领域,还因此产生了诸多关于派生问题的讨论,比如中西融合、越民族越国际、“笔墨当随时代”、写生新生活等。

(4)这里先谈谈“笔墨当随时代”。

这个观点的出发点是一种形式上的艺术观,即绘画语言和表现形式在当代要有新的变化。

当然也可以简单理解这一命题,只要是变化的笔墨就是跟随时代的。

但这样理解带来的结果是,所有创作依靠的语言形式都是不同的。

在数百年的纵向历史中,以至今天横向的空间中,所有画家的笔墨都有所差异,那么是不是可以说,每位画家其实都是跟随时代的? 如果是这样,我们还有谈“笔墨当随时代”的必要吗?(5)相对“笔墨当随时代”,写生新生活也应该谈谈。

因为表达了当代生活的创作,更容易让人信服创作的当代性。

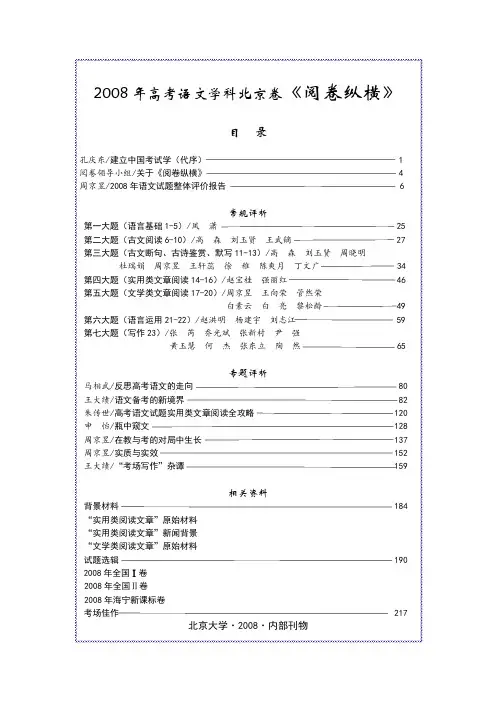

建立中国考试学(代序)北京大学孔庆东从几张“渔阳纸贵”的宣传快报,到脍炙人口的洋洋数十万言专刊,《阅卷纵横》发展到今天,已经是一份兼备学术价值和文物价值的宝贵刊物,它见证着北京语文高考阅卷的历史,它凝聚着几茬北京语文界精英的心血,用今年试题中顾炎武的诗句说,真可谓:“天地存肝胆,江山阅鬓华。

”但仅仅做为一份见证,还是不够的。

笔者以为,应该进一步提高《阅卷纵横》的学术性,让这份全国同行仰慕的特殊刊物成为帮助领导把握全局、帮助教师改进业务、帮助专家慎思明辨,从而建立起中国考试学的一枚“过河卒子”。

在2008年的阅卷动员大会上,笔者正式提出了“建立中国考试学”的设想。

陈跃红教授也多次从全球视野出发,高度强调了考试作为一门学科的重要性。

在向北京考试院领导和莅临阅卷现场视察的北京市长的工作汇报中,我们都格外突出了这一点,希望能够建立一所专业化的考试基地,将所有考试提高到国家文化发展战略的意义上来统筹安排,科学部署。

或许,这个设想的实现,将要经历一个比较漫长的过程。

但幸好我们并非生活在一个“逐客已无家”的时代,那就首先立足于我们的语文,立足于我们的《阅卷纵横》,为那一天的到来先奠定几块“责任之石”。

今年,北京市语文高考阅卷首次采用网上评阅的方式,评阅者与试卷“盈盈一水间,脉脉不得语”——崭新的一个阅卷时代降临了。

它给我们带来了惊喜和方便,也给我们带来了忧虑和思考。

世界潮流,浩浩荡荡,我们尽管怀念以前“喜刷刷、喜刷刷”翻动着卷子的温情时代,但是我们毕竟不能退回去了。

真的勇士,必须毅然前行。

用陶渊明的话说:“纵浪大化中,不喜亦不惧。

”今年阅卷过程中暴露出的一系列问题和各“战场”多次出现的“险情”,经过我们智勇双全的拼搏,全部化解。

我们用四百颗爱心,稳稳托起了十万北京考生的梦想。

但是,这些问题不应随着阅卷的结束而被遗忘,勇于向问题挑战,才是勇士的乐趣所在。

我们要认真总结,多方沟通,要勇于“给领导上课”,要勇于“给科学挑错”,要勇于“给自己找乐”。

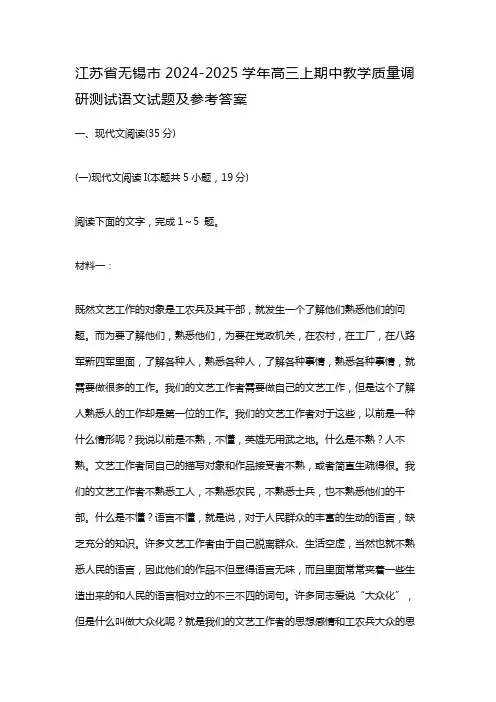

江苏省无锡市2024-2025学年高三上期中教学质量调研测试语文试题及参考答案一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成1~5 题。

材料一:既然文艺工作的对象是工农兵及其干部,就发生一个了解他们熟悉他们的问题。

而为要了解他们,熟悉他们,为要在党政机关,在农村,在工厂,在八路军新四军里面,了解各种人,熟悉各种人,了解各种事情,熟悉各种事情,就需要做很多的工作。

我们的文艺工作者需要做自己的文艺工作,但是这个了解人熟悉人的工作却是第一位的工作。

我们的文艺工作者对于这些,以前是一种什么情形呢?我说以前是不熟,不懂,英雄无用武之地。

什么是不熟?人不熟。

文艺工作者同自己的描写对象和作品接受者不熟,或者简直生疏得很。

我们的文艺工作者不熟悉工人,不熟悉农民,不熟悉士兵,也不熟悉他们的干部。

什么是不懂?语言不懂,就是说,对于人民群众的丰富的生动的语言,缺乏充分的知识。

许多文艺工作者由于自己脱离群众、生活空虚,当然也就不熟悉人民的语言,因此他们的作品不但显得语言无味,而且里面常常夹着一些生造出来的和人民的语言相对立的不三不四的词句。

许多同志爱说“大众化”,但是什么叫做大众化呢?就是我们的文艺工作者的思想感情和工农兵大众的思想感情打成一片。

而要打成一片,就应当认真学习群众的语言。

如果连群众的语言都有许多不懂,还讲什么文艺创造呢?英雄无用武之地,就是说,你的一套大道理,群众不赏识。

在群众面前把你的资格摆得越老,越像个“英雄”,越要出卖这一套,群众就越不买你的账。

你要群众了解你,你要和群众打成一片,就得下决心,经过长期的甚至是痛苦的磨练。

在这里,我可以说一说我自己感情变化的经验。

我是个学生出身的人,在学校养成了一种学生习惯,在一大群肩不能挑手不能提的学生面前做一点劳动的事,比如自己挑行李吧,也觉得不像样子。

那时,我觉得世界上干净的人只有知识分子,工人农民总是比较脏的。

知识分子的衣服,别人的我可以穿,以为是干净的;工人农民的衣服,我就不愿意穿,以为是脏的。

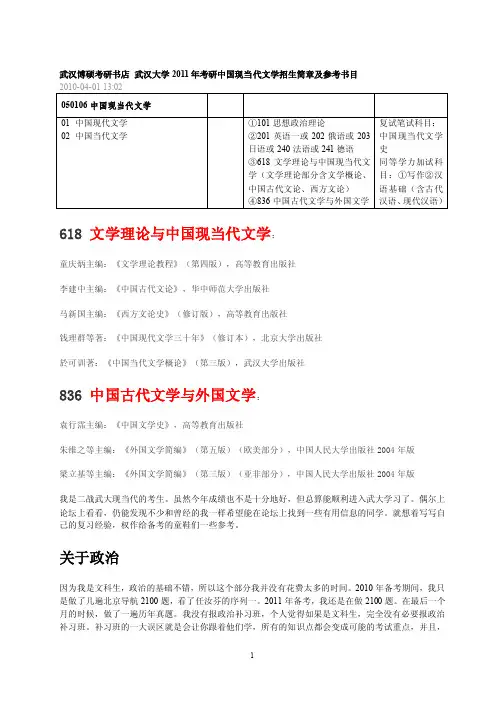

618 文学理论与中国现当代文学:童庆炳主编:《文学理论教程》(第四版),高等教育出版社李建中主编:《中国古代文论》,华中师范大学出版社马新国主编:《西方文论史》(修订版),高等教育出版社钱理群等著:《中国现代文学三十年》(修订本),北京大学出版社於可训著:《中国当代文学概论》(第三版),武汉大学出版社836 中国古代文学与外国文学:袁行霈主编:《中国文学史》,高等教育出版社朱维之等主编:《外国文学简编》(第五版)(欧美部分),中国人民大学出版社2004年版梁立基等主编:《外国文学简编》(第三版)(亚非部分),中国人民大学出版社2004年版我是二战武大现当代的考生。

虽然今年成绩也不是十分地好,但总算能顺利进入武大学习了。

偶尔上论坛上看看,仍能发现不少和曾经的我一样希望能在论坛上找到一些有用信息的同学。

就想着写写自己的复习经验,权作给备考的童鞋们一些参考。

关于政治因为我是文科生,政治的基础不错,所以这个部分我并没有花费太多的时间。

2010年备考期间,我只是做了几遍北京导航2100题,看了任汝芬的序列一。

2011年备考,我还是在做2100题。

在最后一个月的时候,做了一遍历年真题。

我没有报政治补习班,个人觉得如果是文科生,完全没有必要报政治补习班。

补习班的一大误区就是会让你跟着他们学,所有的知识点都会变成可能的考试重点,并且,会让你失去主动学习的能力,总觉得跟着补习班来就会很有底气了。

当然,补习班也有不可忽略的好处,就是信息的快捷和丰富。

有条件的朋友们可以收集各个补习班的时政考点,以及冲刺班的最后几套模拟题。

最好不要偏信一个辅导班的信息,这样很可能会漏掉更重要的信息。

对于政治的学习,我个人觉得还是要看你的领悟能力和识记能力。

哲学这个部分很大程度上靠理解,理解得好记忆起来自然也就容易得多。

将一些主要的知识点背下,万变不离其宗。

近现代史和毛概是要重点识记的部分,其实也可以通过近现代史将毛概和邓论结合起来复习。

上海市徐汇、松江、金山区2025届高考仿真模拟语文试卷注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。

2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。

第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。

3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。

1、下列各句中,没有语病的一项是A.城市竞争力的高低,不仅取决于硬环境,还取决于社会秩序、公共道德、文化氛围、教育水准等诸多人文元素组成的软环境。

B.自从中国倡导的“一带一路”全球发展规划涵盖了非洲各国后,非洲各国热切期待中国铁路建设能够激发非洲经济新活力。

C.评价一个政党,最直接、最有力的证据就是其作风,心系群众、执政为民、廉洁奉公的优良作风是决定人心向背的关键。

D.吴京执导并主演的国产大片《战狼2》自7月28号上映至今,票房仅一个月时间竟然破50亿,并由此激发了全球华人的爱国热情。

2、下列各句中,没有语病的一项是A.曾侯乙编钟巍峨的“曲悬”架势与配套的曾候乙编馨,完整、明确地呈现了周代诸侯的“轩悬”制度,并与其他青铜礼器一起交织出一幅近于现实的礼乐场景。

B.由于社会治理转型一度缺乏整体性的制度设计,没有像经济转型那样有相对明确的目标、路径和体制,往往在经济体制改革的牵引下被动前行甚至徘徊不前。

C.平等共容作为社会工作的目标价值,既体现在社会工作的精神层面,也体现在物质层面,是平等共享国家发展成果,践行社会主义核心价值体系的重要途径。

D.古人利用物体投影随太阳移动而旋转的原理来测定并划分时刻,发明了日晷,是世界上历史最悠久的计时工具,是我国古代在天文学方面的突出成就。

3、依次填入下面一段文字横线处的语句,最恰当的一组是()诗词对中国人来说是植入文化基因并潜移默化到日常生活中的,。

,。

,。

①文化中国未必高居于庙堂之上,却经常安住于江湖之远②在此形势下,把诗词做成一档很有参与感的节目,让很多喜欢诗词却不经意远离诗词的人们有机会重新接近诗词③然而这个时代的诱惑实在太多了,诗词正离年轻人的生活越来越远④至今在很多中国人的居家生活中,以诗词为心,以对联与书法为用⑤很多诗词语言和意象的美感,中国人可以“秒懂”,外国人可能就云里雾里⑥可以称得上是一种功德A.③②①⑥⑤④B.③⑥②⑤④①C.⑤④①③②⑥D.⑤①④②⑥③4、阅读下面的文字,完成下面小题。

天域全国名校协作体2025届高三上学期10月联考语文试题一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)阅读下面文字,完成1~5题。

以味喻诗、以味论画无疑是中华美学叙事的一个传统。

殊不知,这样一种基于类比思维的叙事方式恰好标识出了中华审美文明的固有之处,即便到了当代,也值得颂扬,堪称中华审美文明一张亮丽的名片。

说其“固有”和“亮丽”主要是与西方同比。

审美无疑是一种感知活动,建基于感官快感。

美学叙事主要指向视听,这是任何文明的常态,但是,以味喻美则非中华莫属。

放眼西方,早在古希腊时期,柏拉图便明确拒绝了以味喻美的做法,有言“美只起于听觉和视觉所产生的”“因为如果我们说味和香不仅愉快,而且美,人人都会拿我们做笑柄”。

亚里士多德虽然在很多方面批驳了柏拉图,但是,其论美还是沿袭了视觉中心主义的做法。

他在《论灵魂》中讲味觉时将味觉与触觉并列,视之为直接接触物质的感知活动,以示与视觉和听觉的区别。

狄德罗也认为,美不是全部感官的对象,只有视、听感官才是“审美感官”。

到了黑格尔那里,情形丝毫未变,正是基于物质性程度的高低他才说道:“艺术的感性事物只涉及视听两个认识性的感觉,至于嗅觉、味觉和触觉则完全与艺术欣赏无关。

”中国则相反,一开始就用味来喻美。

《左传》论乐之美就明确沿着“声亦如味”的思路展开,更为著名的是“子在齐闻韶,三月不知肉味”(《论语·述而》)。

将味美与视听之美相提并论近乎成了先秦诸子的通用做法。

《庄子》曰:“声色滋味之于人,心不待学而乐之。

”(《庄子·盗跖》)《孟子》曰:“口之于味,有同嗜焉;耳之于声,有同听焉;目之于色,有同美焉。

”(《孟子·告子》)《荀子》曰:“目好之五色,耳好之五声,口好之五味。

”(《荀子·劝学》)等等。

东汉《说文解字》里著名的表述“美,甘也,从羊从大”,还是在以味喻美。

单纯从用词的角度看,taste(味,味觉)一词在古希腊时还未用于审美。

河南省2024年高考语文模拟试卷及答案35分)现代文阅读Ⅰ材料一:中国画笔墨的发展与创新从来就没有停止过,随着历史发展,各画科创造出丰富的时尚样式,创新层出不穷,但这些创新从来没有离开笔墨的核心价值。

每一个时代艺术风格的变迁或确立,都是由社会历史文化的合力所促成。

清代石涛作为当时最具创造力的山水画家,崇尚“笔墨当随时代......”和“我自用我法”,被后世冠以“革新派”的称号。

作为创新思想活跃的绘画大师,石涛论画思想中屡见讲求创新的论述,如《苦瓜和尚画语录·变化章》云:“我自发我之肺腑,揭我之须眉。

”这确实有一反传统的气势,殊不知这一章的要旨却是“借古以开今”,强调“古”与“今”的辩证关系。

后来,无论傅抱石还是吴冠中,也深谙其中的理意,他们虽然都强调艺术的时代性,但在具体实践中始终坚守中国画笔墨的核心价值。

事实上,细读石涛绘画思想最主要载体的《苦瓜和尚画语录》,可以明白石涛反对仿古摹古之风,但他从没有反叛过笔墨审美本体。

石涛的艺术思想,更强调顺其自然、求真求美,而非一味求新。

只追求新颖面目的创新往往难登大雅之堂。

据唐代段成式《酉阳杂俎》卷六记载,唐代有个叫范阳山的人擅长“水画”,挖池灌水后,将墨和颜色准备好,纵笔在水中涂画,两天后用绢拓出,“举出观之,古松怪石,人物屋木,无不备也”。

这种运用材料在水上形成的“偶然效果”具有很大的不确定性,带有明显的“杂耍”意味。

大理论家和大鉴藏家张彦远对此类艺术似乎并不以为然,他说:“……沾湿绡素,点缀轻粉,纵口吹之,谓之吹云。

此得天理,虽曰妙解,不见笔踪,故不谓之画。

”由此可见,早在一千多年前的唐代,就有对特殊笔墨之法的尝试和运用,所谓“水画”“吹云”虽有一定妙趣,却非中国画“正体”。

艺术的核心审美在于典雅规范,岂能仅仅依赖于这些异形的方法而得以实现?如今,中国画创新与发展面临的“选项”更多,审美视野和审美题材之广泛远超历史任何时期,随着东西方艺术的全方位交流、网络的普及以及方兴未艾的AI技术,中国画历经千百年形成的笔墨观念与技巧似乎已不再是“必选项”,甚至在“创新”旗帜下会出现各式各样的新面貌。

不畏浮云遮望眼,只缘心有美语文——江西省2014年高考语文科《考试说明》解析及冲刺策略分享江西省广昌一中吴品云为了学生的前途,为了学生背后每个家庭的希望,为了我们自己的语文教学能获得明证,为了复习指导更具方向性、针对性、高效性,在这一考定终生的格局下,在这选拔性考试到来之前,我们有必要对高考命题依据2014年的《考试说明》进行深度剖析,我们有必要对高考冲刺策略进行高度重视。

下面,我将围绕三个方面对此进行阐述:一、解析2014年《考试说明》之恒点、变点、热点、焦点,强调准度。

二、预测2014年高考命题走向,强调向度。

三、分享高考冲刺策略“如何写好考场作文”,强调法度。

一、解析2014年《考试说明》之恒点、变点、热点、焦点,强调准度。

(一)恒点1.考试性质“四度”不变:信度、效度、必要的区分度、适当的难度。

2.命题思想“四回归”不变:回归教材、回归语文能力本位、回归导向读书、回归丰富人文积淀。

3.命题理念“二重”不变:重基础、重运用。

4.考试能力要求“六力”不变:识记能力、理解能力、分析综合能力、鉴赏评价能力、表达应用能力、探究能力。

5.考试内容“四依据”不变:依据①教育部颁布的《普通高中语文课程标准(实验)》,依据②教育部考试中心颁布的《普通高等学校招生全国统一考试大纲(课程标准实验版)》,依据③《江西省2011年普通高考改革方案》,依据④《江西省普通高中新课程实验学科教学指导意见》。

6.考试内容“五板块”不变:板块一语言文字运用,板块二名著阅读,板块三古代诗文阅读,板块四现代文阅读,板块五写作。

7.考试形式不变:闭卷,笔试,试卷满分150分,考试时间150分钟。

8.试卷结构恒中有微变。

9.题型示例恒中有微变。

10.附录一二不变,附录三为前一年高考典型试题分析。

对命题思想“四回归”不变在这里我要侧重阐述一下:从2011年以来近四年的高考,江西在“命题思想”方面一直坚持着“四回归”不变:回归教材不变,回归语文能力本位不变,回归导向读书不变,回归丰富人文积淀不变。