实验室检查及临床意义

- 格式:pdf

- 大小:244.24 KB

- 文档页数:3

各种实验室检查意义一、常规项目 (2)二、生化检查 (5)三、肝炎标志检查 (7)四、临床血液项目 (16)五、常规免疫项目 (33)六、发光免疫项目 (42)七、体液项目 (52)一、常规项目二、生化检查三、肝炎标志检查检验科生化室检验项目一览表四、临床血液项目骨髓瘤、慢性肝病、慢性感染、结缔组织病、过敏性紫癜、恶性淋巴瘤、牛皮癣、麻风病、疟疾、肾炎。

减低: 先天性免疫缺陷病、肾病综合征、病毒感染、蛋白丢失性疾病、免疫抑制治疗。

减低:先天性免疫缺陷病、肾病综合征、病毒感染、蛋白丢失性疾病、免疫抑制治疗。

IgA 免疫球蛋白A g/L 0.7 ~3.3 增高: 肝脏疾病、结缔组织疾病、IgA 型多发性骨髓瘤、肺结核、急性肾炎等。

减低: 免疫缺陷病、选择性IgA 缺陷病、后天性低丙种球蛋白血症、肾病综合征、慢性淋巴细胞性白血病、何杰金病。

减低:免疫缺陷病、选择性IgA 缺陷病、后天性低丙种球蛋白血症、肾病综合征、慢性淋巴细胞性白血病、何杰金病。

IgM 免疫球蛋白M g/L 0.5 ~2.2 增高: 巨球蛋白血症、病毒性肝炎急性期、结缔组织疾病、恶性肿瘤、传染性单核细胞增多症、伤寒、梅毒、黑热病、疟疾、丝虫病、支原体肺炎、风疹等。

减低: 免疫缺陷病、IgA 、IgG 型的多发性骨髓瘤、何杰金病、慢性淋巴细胞性白血病、先天愚型、蛋白丢失性胃病、网状内皮细胞增生性疾病、尿毒症。

减低:免疫缺陷病、IgA 、IgG 型的多发性骨髓瘤、何杰金病、慢性淋巴细胞性白血病、先天愚型、蛋白丢失性胃病、网状内皮细胞增生性疾病、尿毒症。

IgE 免疫球蛋白E mg/l 0.1-0.9 增高: 骨髓瘤、寻麻疹、过敏性疾病、寄生虫病减少: 见于某些运动失调毛细血管扩张症、无丙种球蛋白血症、非IgE 型骨髓瘤、慢性淋巴性白血病、免疫功能不全等疾病。

减少:见于某些运动失调毛细血管扩张症、无丙种球蛋白血症、非IgE 型骨髓瘤、慢性淋巴性白血病、免疫功能不全等疾病。

实验室检查正常值和临床意义实验室检查是医学诊断中必不可少的环节之一、通过检查患者的生物体内的血液、尿液、组织等样本来评估其健康状况。

实验室检查的结果通常会提供正常值参考范围,这是通过对正常人群的大规模调查研究获得的统计数据。

但是,只有了解正常值的意义,才能正确解读实验室检查结果。

实验室检查结果通常以数值的形式呈现,并与正常范围进行比较。

正常范围是指在正常人群中,其中一指标的统计平均数范围。

通常以百分位数的形式进行表示,如参考范围的上限和下限。

例如,一个血常规检查中的白细胞计数正常范围为4-11x10^9/L,表示在正常人群中,大约95%的人的白细胞计数值都在这个范围内。

也就是说,如果一个患者的白细胞计数高于这个范围,就可能存在其中一种疾病或异常情况。

实验室检查的正常值和临床意义是紧密相关的。

在理解正常值的意义之前,我们首先需要知道每个指标的生理意义以及与一些疾病之间的关联。

举例来说,肝功能检查中的丙氨酸转氨酶(ALT)和天冬氨酸转氨酶(AST)是衡量肝脏功能的重要指标。

它们主要存在于肝细胞内,如果肝细胞受损或死亡,这两个指标的水平就会升高。

在正常情况下,它们的水平较低。

因此,当ALT或AST的水平超过正常范围时,可能提示肝功能异常,如肝炎、肝硬化等。

但是,仅仅超过正常范围并不能确定一个人是否患有其中一种疾病,因为个体之间存在一定的生理变异。

因此,在解读实验室检查结果时,还需要综合考虑患者的临床病史、症状和体征等因素。

只有结合这些因素,才能对实验室检查结果进行准确的解读和诊断。

此外,正常值也会因年龄、性别、季节、地理区域等因素而有所差异。

例如,一个健康的成年男性的红细胞计数范围为4.5-5.5x10^12/L,而对于孕妇来说,正常范围稍高一些。

因此,在解读实验室检查结果时,也需要考虑这些因素。

实验室检查结果的正常范围是根据大量健康人群数据统计得出的,具有一定的客观性和科学性。

对于临床医生来说,了解正常值的意义对于判断患者是否存在疾病、制定治疗计划以及监测治疗效果都至关重要。

实验室检测项目正常参考值及临床意义

第二部份血栓与止血检测

第三部份排泄物、分泌物与体液检测一、尿液检测

三、痰液检测

四、脑脊液检测

五、腔积液检测(一)、浆膜腔积液检测

附录:漏出液和渗出液的辨别要点

(二)关节腔积液查验

六、生殖系统体液检测(一)阴道分泌物检测

附录:阴道分泌物清洁度的分度

(二)精液检测

附录:WHO精子活动力分级与评判

(三)前列腺液查验

第四部份经常使用肾脏功能检测

附录:急性少尿实验诊断指标

注:滤过钠排泄分数(FeNa):代表肾清除钠的能力

计算公式为FeNa=(尿钠×血肌酐)/(血钠×尿肌酐)×100%。

肾前性氮质血症<1;急性肾小管坏死>2

第五部份肝脏病经常使用实验室检测

一、蛋白质代谢功能检测

二、胆红素代谢检查

三、胆汁酸代谢检测

四、血清酶及同工酶检测

第六部份临床经常使用生物化学检测一、血糖及其代谢产物检测

二、血清脂质和脂蛋白检测。

医生在医学实验室中的实验室检测与结果分析医学实验室是医生诊断病情和制定治疗方案的重要环节,而实验室检测与结果分析则是医生进行科学、准确诊疗的基础。

本文将从实验室检测的意义、实验室检测的常见项目以及结果分析的重要性三个方面来进行探讨和分析。

一、实验室检测的意义实验室检测是通过对患者的体液、组织和细胞等进行定量或定性检验,对患者的身体状况进行评估和诊断的重要手段。

它可以为医生提供客观、准确的数据,帮助医生判断病情、确定诊断和制定治疗方案。

实验室检测可以检测人体内各种物质的含量、功能和代谢水平,如血液常规检查、血糖、血脂、肝功能、肾功能等。

这些常规检查可以反映人体健康状态,帮助医生及时发现疾病的存在和发展趋势,从而采取相应的措施进行治疗。

二、实验室检测的常见项目1. 血液常规检查血液常规检查是实验室检测中最常用的项目之一,包括红细胞计数、白细胞计数、血红蛋白浓度、血小板计数等指标。

这些指标可以反映出机体的免疫功能、贫血程度和血液凝聚功能等信息。

通过这些指标的检测,医生可以初步了解患者的身体状况,为后续的诊断提供依据。

2. 血糖检测血糖检测是一项用来了解患者糖代谢状况的重要指标。

通过血糖检测,医生可以判断患者是否患有糖尿病或高血糖等疾病,为病情评估和治疗方案的制定提供参考。

同时,对于已经确诊糖尿病患者,血糖检测也有助于调整用药和饮食,控制血糖水平,预防并发症的发生。

3. 肝功能检测肝功能检测是通过检测血液中肝脏特异性酶、蛋白和肌酐等物质的含量来评估肝脏功能的一系列检查项目。

肝功能异常可出现肝功能衰竭、各种肝炎等情况。

通过肝功能检测,医生可以判断患者的肝脏状况,确定肝功能是否正常,从而制定相应的治疗方案。

三、结果分析的重要性实验室检测结果的分析对医生进行疾病诊断和治疗方案的制定具有重要意义。

医生通过对实验室检测结果的分析,可以判断患者的健康状况,确定诊断,制定治疗方案,并监测治疗的效果。

结果分析需要医生对不同指标的正常范围和变化情况进行了解和比对。

•空腹葡萄糖检测:[参考值]邻甲苯胺法为3.9-6.4mmol/L[临床意义]1、增高见于1)1型或2型糖尿病;2)内分泌疾病如巨人症或肢端肥大症、皮质醇增多症、甲状腺功能亢进症、嗜铬细胞瘤、胰高血糖素病等;3)应激性高血糖:如颅脑损伤、脑卒中、心肌梗塞等;4)药物影响:如噻嗪类利尿剂、口服避孕药等;5)其他:妊娠呕吐、麻醉、脱水、缺氧、窒息等;6)生理性增高如饱食、高糖饮食、剧烈运动、情绪紧张等。

2、减低见于1)胰岛素过多;2)缺乏抗胰岛素激素;3)肝糖原贮存缺乏性疾病;4)其他。

•口服葡萄糖耐量试验[临床意义]•诊断糖尿病两次空腹血糖分别≧ 7.0mmol/L,本试验高峰值≧11.1mmol/L,或2小时值≧11.1 mmol/L;随机血糖≧11.1mmol/L,且伴尿糖阳性;或有多尿、口渴、多饮等临床症状者可确诊糖尿病。

•糖耐量减低指空腹血糖 <7.0 mmol/L,2小时血糖在7.8-11.1 mmol/L之间,多见于糖尿病前期、痛风、肥胖病、甲状腺功能亢进症、肢端肥大症、皮质醇增多症等。

•低血糖现象肝源性低血糖,空腹血糖常低于正常,口服糖后血糖高峰提前出现并高于正常, 2小时后不能降至正常;2型糖尿病早期也可出现低血糖症状;功能性低血糖患者,空腹血糖正常,服糖后血糖高峰也在正常范围内,但服糖后2-3小时可发生低血糖。

•葡萄糖耐量曲线低平常见于胰岛 B细胞瘤、甲亢、腺垂体功能减退症及肾上腺皮质功能减退症等。

•血清胰岛素检测和胰岛素释放试验[参考值]RIA法空腹:血胰岛素为10-20mu/L;胰岛素(mu/L) /血糖值(mg/dl)<0.3。

[临床意义]•糖尿病 1型糖尿病患者空腹胰岛素浓度明显减低,呈低平曲线,胰岛素与血糖的比值也明显降低。

2型糖尿病患者空腹胰岛素水平可正常、稍低或稍高,服糖后高峰延迟。

•高胰岛素血症或胰岛 B细胞瘤空腹血糖降低,胰岛素/血糖比值>0.4,提示高胰岛素血症或胰岛B细胞瘤。

实验室检查的项目有哪些?临床意义是什么?

【答】每个月需检查血常规、肝肾功能、血电解质(血钾、血钙、血磷等)。

每三个月需检查PTH、总铁结合力、转铁蛋白、血清铁、Kt/V及URR评估,每六个月需测定肝炎标志物包括乙肝标志物(HBsAg、HBs-Ab、HBc-Ab、HbeAg、Hbe-Ab)和丙肝抗体(抗HCV).艾滋病病毒抗体和梅毒螺旋体抗体。

首次进入血液透析中心的患者应在透析三个月内监测以上传染病标志物。

实验室检查可以了解患者的贫血情况,血液透析的充分性,电解质情况,PTH水平,等等,以及时调整透析治疗处方以及用药情况。

自身抗体的实验室检测及临床意义

一、抗体实验室检测

抗体实验室检测,是检查患者血清是否含有特异性抗体的方法。

抗体

实验室检测一般采用放射免疫法,ELISA法和聚丙烯酰胺免疫分析等。

抗

体实验室检测的主要目的是检测感染病原体或疾病的抗原,以及检测和诊

断免疫抗体是否对靶病原产生保护性免疫功能。

1、放射免疫法:放射免疫法是根据比较实验中间剂的放射活性,来

检测抗体的浓度。

它的好处是,可以直接测出抗体的浓度,而且特异性较强。

缺点是,它需要病原体的放射标记,耗费时间。

2、ELISA:ELISA是一种凝固性免疫法,主要是用于检测抗体的特异

性及其免疫功能。

它的优点是,可以检测多种抗体,可以用于检测抗体的

特异性及其抗原功能。

缺点是,它的检测结果不够精确。

3、聚丙烯酰胺免疫分析:聚丙烯酰胺免疫分析(PIA)是一种酶联免

疫法,它可以在凝血后确定抗体的特异性。

它有两个优点:一是可以检测

抗体的含量,二是具有较高的特异性,特别是检测自身抗体时,效果更好。

二、抗体临床意义。

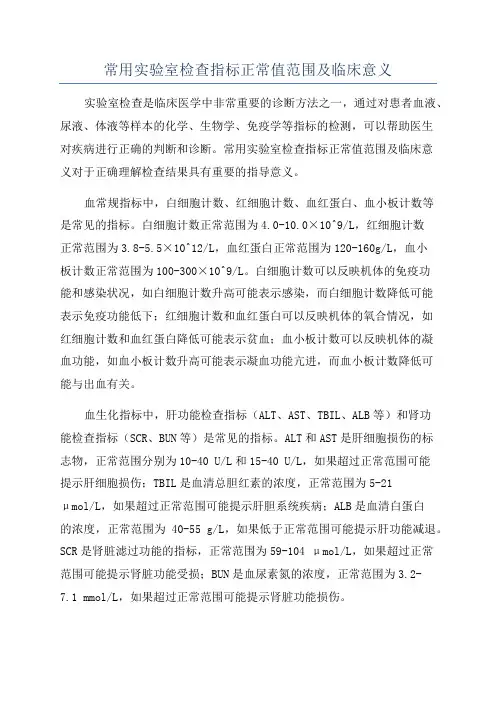

常用实验室检查指标正常值范围及临床意义实验室检查是临床医学中非常重要的诊断方法之一,通过对患者血液、尿液、体液等样本的化学、生物学、免疫学等指标的检测,可以帮助医生对疾病进行正确的判断和诊断。

常用实验室检查指标正常值范围及临床意义对于正确理解检查结果具有重要的指导意义。

血常规指标中,白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、血小板计数等是常见的指标。

白细胞计数正常范围为4.0-10.0×10^9/L,红细胞计数正常范围为3.8-5.5×10^12/L,血红蛋白正常范围为120-160g/L,血小板计数正常范围为100-300×10^9/L。

白细胞计数可以反映机体的免疫功能和感染状况,如白细胞计数升高可能表示感染,而白细胞计数降低可能表示免疫功能低下;红细胞计数和血红蛋白可以反映机体的氧合情况,如红细胞计数和血红蛋白降低可能表示贫血;血小板计数可以反映机体的凝血功能,如血小板计数升高可能表示凝血功能亢进,而血小板计数降低可能与出血有关。

血生化指标中,肝功能检查指标(ALT、AST、TBIL、ALB等)和肾功能检查指标(SCR、BUN等)是常见的指标。

ALT和AST是肝细胞损伤的标志物,正常范围分别为10-40 U/L和15-40 U/L,如果超过正常范围可能提示肝细胞损伤;TBIL是血清总胆红素的浓度,正常范围为5-21μmol/L,如果超过正常范围可能提示肝胆系统疾病;ALB是血清白蛋白的浓度,正常范围为40-55 g/L,如果低于正常范围可能提示肝功能减退。

SCR是肾脏滤过功能的指标,正常范围为59-104 μmol/L,如果超过正常范围可能提示肾脏功能受损;BUN是血尿素氮的浓度,正常范围为3.2-7.1 mmol/L,如果超过正常范围可能提示肾脏功能损伤。

免疫学指标中,白蛋白、球蛋白、IgG、IgM、IgA等是常见的指标。

白蛋白是血浆中含量最高的蛋白质,正常范围为35-55g/L,球蛋白是除白蛋白外的其他蛋白质总和,正常范围为20-35g/L。

常用实验室检查正常值及临床意义实验室检查是诊断疾病和监测疾病进展的重要手段之一、通过对各项指标的分析可以了解机体的生理状态和病理变化,并进行合理的诊断和治疗。

以下是常用实验室检查的正常值及其临床意义的介绍。

1.血常规检查血常规检查包括白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白浓度、血小板计数等指标。

正常值如下:-白细胞计数:4-10×10^9/L。

白细胞计数增高可以提示感染、炎症或白血病等病情,低于正常范围可能是骨髓功能低下或免疫系统缺陷的表现。

-红细胞计数:男性4.5-5.5×10^12/L,女性4.0-5.0×10^12/L。

红细胞计数过高可能是由于肺部疾病、肾脏疾病或血液病等引起的,而过低则可能是贫血或骨髓功能障碍的表现。

-血红蛋白浓度:男性130-180g/L,女性120-150g/L。

血红蛋白浓度过高可能是肺部疾病、心脏病或血液黏稠度增高的表现,过低则可能是贫血等。

-血小板计数:100-300×10^9/L。

血小板计数异常可能是出血性疾病、感染或骨髓抑制等的表现。

2.生化检验生化检验包括血糖、肝功能、肾功能、电解质等指标。

正常值如下:- 血糖:空腹血糖3.9-6.1 mmol/L,餐后血糖小于7.8 mmol/L。

血糖升高可能是糖尿病的表现,血糖降低可能是胰岛功能不全或胰岛素过量的结果。

-肝功能指标:-谷丙转氨酶(AST):男性10-40U/L,女性9-32U/L。

AST增高可能是肝细胞损伤的表现,如肝炎、肝硬化等。

-谷草转氨酶(ALT):男性9-50U/L,女性9-35U/L。

ALT增高通常是由肝脏炎症或损伤引起的。

- 总胆红素:3.4-20.5 μmol/L。

胆红素增高可能是肝脏疾病或胆道梗阻的结果。

-肾功能指标:- 尿素氮(BUN):2.5-7.1 mmol/L。

BUN增高可能是肾脏疾病或肾功能不全的表现。

- 肌酐(Cr):男性60-110 μmol/L,女性45-90 μmol/L。

常用实验室检查正常值及临床意义常用实验室检查是临床医生常用的一种诊断和评估病情的手段之一、通过检查不同的生化指标,可以了解机体的代谢状态、器官功能是否异常、病理生理变化等信息,从而提供重要的临床诊疗依据。

本文将介绍一些常用实验室检查的正常值及其临床意义。

1.血常规检查血常规检查包括血红蛋白、红细胞计数、白细胞计数、血小板计数等指标。

正常成年人的血红蛋白水平通常在120-160g/L之间,红细胞计数在4-5.5×10^12/L之间,白细胞计数在4-10×10^9/L之间,血小板计数在100-300×10^9/L之间。

异常的血常规结果可能反映贫血、感染、出血和骨髓功能异常等情况。

2.尿常规检查尿常规检查是评估肾脏功能和泌尿系统疾病的重要方法。

正常尿液的常规指标包括尿比重、尿酸、尿胆原、尿蛋白、尿糖、尿潜血等。

正常尿比重范围为1.005-1.030,尿蛋白、尿糖和尿潜血应该为阴性。

异常的尿常规结果可能提示尿路感染、肾功能损伤、糖尿病等疾病。

3.血生化检查血生化检查可以评估肝脏、肾脏、心脏等重要器官的功能和代谢状态。

常见的血生化指标包括肝功能指标(丙氨酸转氨酶、天门冬氨酸转氨酶、总胆红素、直接胆红素等)、肾功能指标(尿素氮、肌酐等)、心功能指标(心肌酶谱、肌钙蛋白I等)、电解质(钠、钾、钙、镁等)等。

异常的血生化结果可能提示肝炎、肾炎、心肌梗死、电解质紊乱等情况。

4.血糖检查血糖检查是评估糖代谢状态的重要指标。

正常空腹血糖水平应该在3.9-6.1mmol/L之间,餐后2小时血糖应该在7.8mmol/L以下。

异常的血糖结果可能提示糖尿病、胰岛功能异常等情况。

5.血脂检查血脂检查是评估脂代谢状态的重要指标。

常见的血脂指标包括总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇和甘油三酯等。

正常总胆固醇水平应该低于5.2mmol/L,正常高密度脂蛋白胆固醇水平应该高于1.0mmol/L,正常低密度脂蛋白胆固醇水平应该低于3.4mmol/L,正常甘油三酯水平应该低于1.7mmol/L。

临床分析实验室检查结果解读与临床意义实验室检查在临床诊断中至关重要,它提供了大量的生物学指标和数据,可用于评估患者的健康状况、疾病诊断和监测治疗效果。

本文将重点讨论几种常见的临床实验室检查结果的解读和临床意义。

一、血常规检查血常规检查是最基本、常用的临床实验室检查项目之一,它包括白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白浓度、血小板计数等指标。

通过对这些指标的解读,我们可以初步判断患者的血液系统状况、感染程度和贫血程度等。

例如,白细胞计数增高可能提示存在感染、炎症或骨髓异常等情况;白细胞计数降低可能提示病毒感染、骨髓抑制或系统性疾病等。

此外,红细胞计数和血红蛋白浓度降低可能与贫血相关,血小板计数降低可能与凝血功能异常有关。

二、生化检查生化检查涵盖了血清中各种生化物质的测定,常见的有血糖、肝功能指标、肾功能指标等。

通过对这些指标的解读,我们可以了解患者的新陈代谢状况、器官功能等。

例如,血糖水平升高可能提示糖尿病或胰岛素抵抗等;肝功能指标如血清谷丙转氨酶(ALT)和谷草转氨酶(AST)升高可能与肝脏损伤及疾病有关;肾功能指标如血清肌酐和尿素氮升高可能提示肾功能不全或肾脏疾病等。

三、免疫学检查免疫学检查主要用于评估机体的免疫功能和免疫相关疾病。

常见的免疫学检查指标有免疫球蛋白、淋巴细胞亚群、自身抗体等。

例如,免疫球蛋白M(IgM)和免疫球蛋白G(IgG)的测定可帮助诊断某些感染性疾病;淋巴细胞亚群的测定可以评估患者的免疫功能,如CD4+/CD8+ T淋巴细胞比值可作为艾滋病和其他免疫相关疾病的辅助诊断指标。

四、微生物学检查微生物学检查主要用于病原微生物的检测和鉴定,可辅助患者感染性疾病的诊断和治疗。

例如,细菌培养和荚膜毛细管凝集试验可以帮助诊断细菌感染;病毒核酸检测可用于检测病毒感染,如新型冠状病毒的核酸检测;真菌培养和抗真菌药物敏感性试验可用于真菌感染的诊断和治疗。

总结起来,实验室检查结果的解读和临床意义在临床诊断和治疗中具有重要价值。

病,所以心脏科的医生参与药物治疗,增强心功能是必要的。

充血性心脏病需监测排血量。

如果近期出现进展期心绞痛、心肌梗死,充血性心力衰竭、动脉瓣膜严重病变,需要进一步检查和治疗。

3.2 呼吸系统 尽可能采取腰麻或硬膜外麻醉,以减少对呼吸系统的影响。

中心静脉压测定有利于控制输液量,避免心衰患者出现容量过剩或不足。

3.3 术前活动能力的评判 手术操作者必须评估患者的康复能力和活动能力。

无法下床或丧失活动力的患者,如脑卒中或痴呆者,由于无法行走,如果行膝下截肢可能导致膝关节挛缩和残端伤口破坏,最终不得不采取更高平面的截肢。

3.4 关节畸形 术前就存在的关节畸形,如膝关节或髋关节屈曲挛缩,本身恢复行走的能力就有限。

在这种情况下,一般建议行经股骨截肢。

严重的关节炎是膝下截肢的相对禁忌证。

全膝关节置换术失败后,建议行膝上截肢。

3.5 骨髓炎 骨骼感染对抗生素不敏感,而外科治疗失败时,必须截肢,截肢的平面要高于感染的范围。

如果指(趾)感染,行放射状截肢;如果是胫骨或腓骨的骨髓炎,则行膝关节离断;如果膝关节或股骨感染时,经股骨截肢。

如果截肢的部位十分接近感染灶,最好把骨切缘送培养和药敏检查。

3.6 软组织感染 糖尿病足往往造成足前部的感染和溃疡。

处理这类病人时,必须使用广谱抗生素,同时测量局部的患肢的供血状况。

如果出现败血症,应采用斩断截肢术,开放创口,缓解淋巴管炎,待到局部的感染控制后,行膝下截肢。

3.7 神经病变性溃疡 除了血管疾患,周围神经病变也能导致足部溃疡。

如果尽早治疗,采用足部调整,改变足部的压力分布并且给予患者教育,多能治愈。

截肢平面最好在有感觉的地方,否则仅仅足趾或足前部截肢,术后常复发溃疡。

3.8 糖尿病或肾衰竭 糖尿病患者伴有肾功能衰竭,伤口的愈合常不良。

如果糖尿病足部坏疽伴有肾功能衰竭及严重感染者最好首选截肢。

4 截肢术后并发症4.1 血肿形成 术中仔细止血,残端放置引流物可防止、减少残端血肿的形成。

要警惕主要血管术后出血,这种情况要在应用止血带下送手术室止血。

由于残端血肿可以影响伤口愈合并增加细菌感染机会,所以发现后需穿刺抽出积血并加压包扎。

4.2 感染 糖尿病截肢术后病人感染发生率较其他非糖尿病人高。

发现脓肿应积极引流并做细菌培养,选用适合的抗生素。

严重感染时需要行再次截肢术。

4.3 坏死 皮缘的小范围坏死可经保守治疗延期愈合。

皮肤和深层组织的大范围严重坏死预示残端血供不佳,需即行边缘切除甚至再截肢术。

4.4 关节挛缩 多为屈曲挛缩,与术后处理不当有关。

应鼓励病人术后进行伸髋伸膝的肌力及关节锻炼,必要时行石膏外固定或手术松解。

4.5 神经瘤 神经瘤常在神经残端形成,当神经瘤受瘢痕压迫及牵拉后会引起疼痛。

术中仔细柔和操作使神经断端回缩到正常软组织中可防止痛性神经瘤的发生。

术后改变假肢的负重面可避免神经瘤受压至疼痛。

保守治疗无效时手术切除神经瘤。

4.6 幻肢痛 几乎每个截肢后病人都有幻肢感存在。

但不影响假肢的佩戴,大多会自行消退。

少数较重的幻肢痛可行理疗、神经封闭及精神治疗等综合治疗。

实验室检查及临床意义曲志成,吴婧(北京中医药大学附属东直门医院,北京100700) 实验室检查包括有关糖尿病的检查、糖尿病并发症、血液黏稠度以及与感染相关的多项检查指标,不仅提示临床用药的指征,也提示疾病的发展与预后。

1 血糖检查1.1 空腹血糖和餐后2小时血糖 快速血糖取的是指尖血,包含毛细血管全血与组织液,而全血包含血浆和红细胞;而静脉血糖取的是不含组织液的单纯血液。

空腹时指血全血的血糖值比静脉血的血浆血糖值低约12%。

由于采取指血时常伴随有组织液的渗出,使指血血糖更容易低于静脉血浆血糖。

不过当进食后,人体吸收的葡萄糖先到动脉,以后经毛细血管外周代谢消耗部分葡萄糖后再回到静脉,此时动脉血糖值比静脉血糖值高,而毛细血管接近动脉,所以进食后毛细血管血糖比静脉血糖也相应要高,但这正好与上述由于红细胞和组织液而导致的指血血糖低于静脉血浆血糖关系相反,所以在进24 专题笔谈(总184)中国临床医生2009年第37卷第3期食后这两个因素相互抵消,使毛细血管全血血糖和静脉血浆血糖大致差不多。

1.2 糖化血红蛋白与糖化血清蛋白 糖化血红蛋白和糖化血清蛋白的水平反映了血糖的控制水平。

糖化血红蛋白的水平是由空腹血糖和餐后血糖共同决定的。

当糖化血红蛋白在小于7.3%的水平时,餐后血糖对糖化血红蛋白的水平影响比较大;当糖化血红蛋白水平在7.3%~8.4%时,空腹血糖和餐后血糖对糖化血红蛋白的影响差不多;当糖化血红蛋白超过8.5%以后,空腹血糖所扮演的角色更重要。

对糖化血红蛋白水平很高的患者,需要更好地控制空腹血糖水平,而对于糖化血红蛋白在7%~ 8%者,就要更多地干预餐后血糖,避免过度的降低空腹血糖而导致低血糖症的发生。

2 与感染相关的检查2.1 血常规检查 一般情况下,当患者整体表现不明显即没有发热症状,血中白细胞水平和中性粒细胞水平都正常或接近正常,则不需要静脉应用抗生素;当白细胞或中性粒细胞水平较高,或伴有发热者,应该积极进行抗感染治疗。

血小板的检测可以判断患者是否处于高凝状态,且血小板在糖尿病足感染时常反应性上升,但常<5001012/L。

2.2 C反应蛋白(CRP) CRP的临床意义与血沉相同,但不受红细胞、血红蛋白、年龄等因素的影响,是反映炎症感染和疗效的良好指标。

CRP与血沉增快相平行,但比血沉增快出现的早、消失也快。

CRP含量愈高,表明病变活动度愈高。

炎症恢复过程中,若CRP阳性,预示仍有突然出现临床症状的可能性。

糖尿病足感染时CRP常升高。

3 血脂糖尿病患者常伴有血脂紊乱,最常见的是甘油三酯和极低密度脂蛋白的升高以及高密度脂蛋白的下降,总胆固醇轻度升高。

长期血脂过高,可进一步形成脂肪肝等病变。

脂肪肝是由于肝极低密度脂蛋白代谢障碍发生的继发性高甘油三酯血症,常出现!型高脂蛋白血症。

脂肪肝病人各型高血脂均可见,关系最密切的为高甘油三酯血症,常伴随于糖尿病。

4 肾脏相关检查4.1 尿微量蛋白 在无尿路感染和心力衰竭的情况下,尿中有少量蛋白的存在,浓度在20~200 g/ m in的亚临床范围,称为微量蛋白尿。

糖尿病患者如用放免法测定的微量白蛋白排出率持续大于20~200 g/m i n,除外肾小球疾病、红斑狼疮、肥胖、高脂血症等,可作为早期糖尿病肾病的诊断标准。

4.2 尿常规 ∀尿糖:检测一般应该与血糖同步进行,即在排空尿液以后15~30分钟再次排尿,此时同时检测血糖,以此来了解血糖与尿糖的关系。

在肾糖阈正常排尿规则的情况下,才能由尿糖来推测血糖的水平。

当尿液检查中出现尿糖时要考虑尿糖出现的原因,要除外肾性糖尿。

#尿酮体:过多进食蛋白质食品、没有按时应用降糖药物、饥饿、感染时均可出现。

在糖尿病足感染严重时,由于机体大量地消耗,导致蛋白质分解,会出现酮症,除抗感染治疗外,也应该按照酮症的治疗进行。

∃尿蛋白:除外肾小球肾炎、原发性肾病综合征等原发性肾小球损害;除外高血压、系统性红斑狼疮、妊娠高血压综合征等继发性肾小球损害导致的肾性蛋白尿,考虑为临床期糖尿病肾病。

4.3 肾功能检查 在肾小球滤过率(GRF)减少至正常的35%~50%时,患者可以没有症状,血肌酐正常;GFR降至正常的20%~35%时,发生氮质血症,血肌酐已升高;GFR降低至正常的10%~20%时,血肌酐显著升高(450~707mm o l/L)出现肾衰竭期。

糖尿病肾病较其他原因导致的慢性肾功能不全患者出现症状较早。

临床检测中常常忽略观察血尿酸。

由于糖尿病患者的代谢障碍,常常会出现血尿酸升高的情况,有时患者会出现糖尿病足溃疡以外的跖趾关节疼痛、踝关节疼痛,或没有局部表现。

但在患者同时出现低蛋白血症进食高蛋白饮食时,则可能会加重高尿酸血症,甚至使患者出现明显的临床症状。

4.4 尿白蛋白/尿肌酐 尿白蛋白/尿肌酐比值能更准确的诊断出糖尿病早期肾损害。

由于尿微量白蛋白与尿肌酐的排出量均受相同的因素影响而产生波动,但在个体中尿白蛋白/肌酐比值则保持相对的恒定。

所以,单独观察某一个指标会产生一定的片面性,而观察尿白蛋白/肌酐比值能更最准确的诊断出糖尿病早期肾损害。

尿白蛋白/肌酐比值男性在17~250m g/g,女性在25~355m g/g作为诊断早期糖尿病肾病的标准。

结合尿微量蛋白、尿蛋白、肾功能的检查,可以明确糖尿病肾病的分期。

4.4.1 肾小球高滤过期 此期主要表现为肾小球滤过率增高。

如果及时纠正高血糖,GFR变化仍可逆转。

此期病理检查除可见肾小球肥大外,无其他器质性病变。

25中国临床医生2009年第37卷第3期(总185) 专题笔谈4.4.2 无临床表现的肾损害期此期可出现间断微量白蛋白尿,患者休息时尿白蛋白排泄率(UAER )正常(<20 g /m i n 或<30mg /d),应激时(如运动)增多,超过正常值。

在此期内,患者GFR 可仍较高或降至正常,血压多正常。

此期病理检查可发现肾小球早期病变,即系膜基质轻度增宽及肾小球基底膜(GB M )轻度增厚。

4.4.3 早期糖尿病肾病期出现持续性微量白蛋白尿(UAER 持续在20~200 g /m in 或<30~300m g /d)为此期标志,但是尿常规化验蛋白仍阴性。

此期患者GFR 大致正常,血压常开始升高。

病理检查肾小球系膜基质增宽及肾小球基底膜(GB M )增厚更明显,小动脉壁出现玻璃样变。

一般认为从此期起肾脏病变已不可逆。

4.4.4 临床糖尿病肾病期尿常规化验蛋白阳性即标志进入该期,此期病情进展迅速,3~4年内出现大量蛋白尿(>3.5g /d)及肾病综合征。

严重肾病综合征病例常呈现大量腹水及胸腔积液,利尿治疗疗效差。

此期患者GFR 已减低,血压明显升高。

病理检查肾小球病变更重,部分肾小球已硬化,且伴随出现灶性肾小管萎缩及肾间质纤维化。

4.4.5 肾衰竭期 从出现大量蛋白尿开始,患者肾功能加速恶化直至肾衰竭。

患者出现肾性贫血。

糖尿病肾病与多数原发性肾小球疾病不一样,患者虽已进入肾衰竭期,可是尿蛋白量却不减,可呈现肾病综合征。

5 肝功能检测脂肪肝时,肝功能检测常会出现酶学异常:谷草转氨酶、谷丙转氨酶可正常或轻度升高,血清碱性磷酸酶、谷草转氨酶线粒体同工酶、血清卵磷脂-胆固醇酰基转移酶也可升高。

同时血浆蛋白测定也会出现异常:总蛋白及白蛋白低, 1、 2、 球蛋白比例升高,白蛋白、球蛋白比例失调。

6 创面分泌物细菌学培养糖尿病足溃疡的创面中,由于其渗出物中蛋白及糖的含量高,有利于细菌生长,而感染是导致糖尿病人致残致死的重要原因。

临床研究发现,引起糖尿病足病感染的常见病原菌为革兰阳性杆菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌(凝固酶阳性)、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、耐甲氧西林表皮葡萄球菌、链球菌、肠杆菌、棒状杆菌sp 、大肠杆菌、变形杆菌、沙雷菌、假单胞菌等;厌氧菌。