溶液吸附

- 格式:ppt

- 大小:1.46 MB

- 文档页数:40

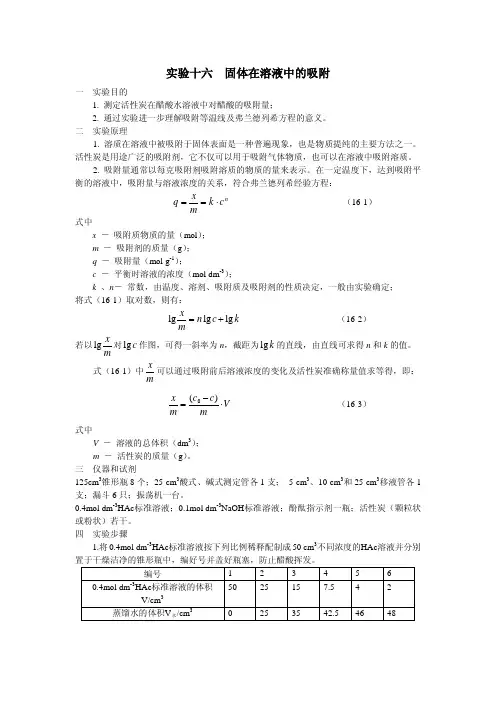

实验十六 固体在溶液中的吸附一 实验目的1. 测定活性炭在醋酸水溶液中对醋酸的吸附量;2. 通过实验进一步理解吸附等温线及弗兰德列希方程的意义。

二 实验原理1. 溶质在溶液中被吸附于固体表面是一种普遍现象,也是物质提纯的主要方法之一。

活性炭是用途广泛的吸附剂,它不仅可以用于吸附气体物质,也可以在溶液中吸附溶质。

2. 吸附量通常以每克吸附剂吸附溶质的物质的量来表示。

在一定温度下,达到吸附平衡的溶液中,吸附量与溶液浓度的关系,符合弗兰德列希经验方程:n c k mxq ⋅==(16-1) 式中x - 吸附质物质的量(mol ); m - 吸附剂的质量(g ); q - 吸附量(mol·g -1c - 平衡时溶液的浓度(mol·dm );-3k 、n - 常数,由温度、溶剂、吸附质及吸附剂的性质决定,一般由实验确定; );将式(16-1)取对数,则有:k c n mxlg lg lg+= (16-2) 若以mxlg对c lg 作图,可得一斜率为n ,截距为k lg 的直线,由直线可求得n 和k 的值。

式(16-1)中mx可以通过吸附前后溶液浓度的变化及活性炭准确称量值求等得,即:V mc c m x ⋅−=)(0 (16-3) 式中V - 溶液的总体积(dm 3m - 活性炭的质量(g )。

); 三 仪器和试剂125cm 3锥形瓶8个;25 cm 3酸式、碱式测定管各1支; 5 cm 3、10 cm 3和25 cm 30.4mol·dm 移液管各1支;漏斗6只;振荡机一台。

-3HAc 标准溶液;0.1mol·dm -3四 实验步骤NaOH 标准溶液;酚酞指示剂一瓶;活性炭(颗粒状或粉状)若干。

1.将0.4mol·dm -3HAc 标准溶液按下列比例稀释配制成50 cm 3不同浓度的HAc 溶液并分别置于干燥洁净的锥形瓶中,编好号并盖好瓶塞,防止醋酸挥发。

固体从溶液中的吸附实验的报告 .doc

一、实验目的

本实验旨在研究固体从溶液中吸附的过程,从而分析它们之间的相互作用。

二、原理

吸附是一种分子相互结合的过程,其特征是一种物质以溶液的形式存在,而另一种物质以固体的形式存在,它们之间的相互作用可通过吸附力的强弱来形成,吸附的主要物理机制是相互作用的化学力。

三、实验步骤

1、准备实验设备:用于实验的认定设备有:蒸发皿、滴定瓶、电子天平、铜棒、酸度计、烘箱、烧杯、漏斗、筛网。

2、准备样品:准备一定量、确定程度的少量溶液,并与一定量的固体样品混合,使其混合均匀。

3、实施吸附实验:将混合液浓缩,如将溶液稀释至所需浓度,或将固体样品分离,进行反复浓缩稀释,直至将溶液和固体样品完全分离。

4、记录数据:在实施实验的各个阶段记录实验所使用的设备及其参数。

5、数据处理:将记录的数据处理,分析两种物质相互作用的特点,并作出结论。

四、实验结果

1、实验结果显示,固体物质完全从溶液中被吸附本质上是通过固体物质中的胶水像物质在固体之间,或者溶液和固体之间,发生相互作用来实现的。

2、记录的参数为:温度、湿度、物质含量、浓度等,可以分析物质之间的相互作用是如何通过调整这些参数来影响固体物质的吸附能力。

3、通过实验也可以计算出吸附力及其实验数据的变化关系,分析受吸附力影响的固体物质吸附的饱和情况。

1、当不同的物质结合在一起时,会受到吸附力的影响,从而形成吸附物。

2、不同温度、湿度、物质含量、浓度、比表面积等因素,可以影响实验结果和吸附力。

3、可以据此模拟实际的吸附现象,研究它们的相互作用,从而制定更好的工程设计方法。

溶液表面吸附的测定一、实验目的1、采用最大泡压法测定不同浓度的乙醇水溶液的表面张力2、根据吉布斯吸附公式计算溶液表面的吸附量和乙醇分子的横截面积二、实验原理1、表面自由能 从热力学观点看,液体表面缩小是一个自发过程,这是使体系总的自由能减小的过程。

如欲使液体产生新的表面△A ,则需要对其作功。

功的大小应与△A 成正比:A W ∆=σ-式中σ为液体的表面自由能,亦称表面张力。

它表示了液体表面自动缩小趋势的大小,其量值与液体的成分、溶质的浓度、温度及表面气氛等因素有关。

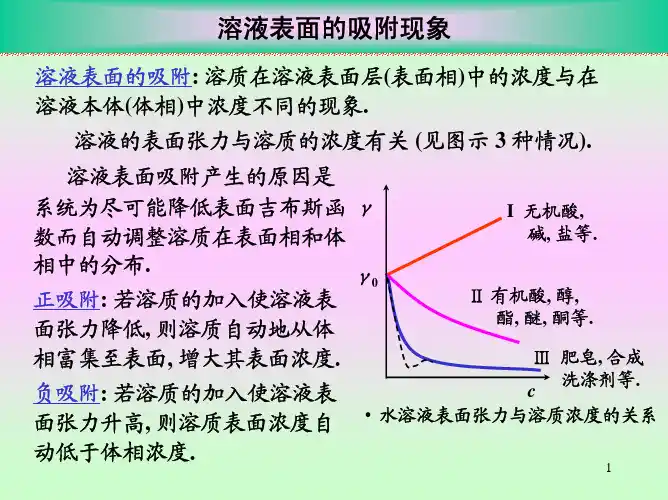

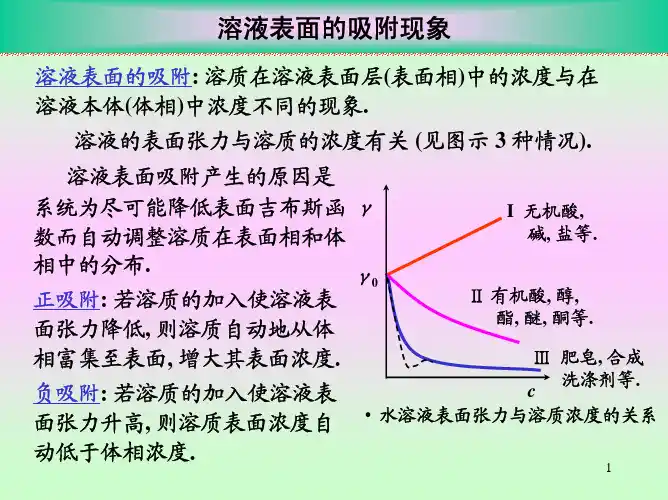

2、溶液的表面吸附 纯物质表面层的组成与内部的组成相同,因此纯液体降低表面自由能的唯一途径是尽可能缩小其表面积。

对于溶液,由于溶质能使溶剂表面张力发生变化,因此可以调节溶质在表面层的浓度来降低表面自由能。

根据能量最低原则,溶质能降低溶剂的表面张力时,表面层溶质的浓度比溶液内部大;反之,溶质使溶剂的表面张力升高时,表面层中的浓度比内部的浓度低。

这种表面浓度与溶液内部浓度不同的现象叫做溶液的表面吸附。

显然,在指定的温度和压力下,溶质的吸附量与溶液的表面张力及溶液的浓度有关,从热力学方法可知它们之间的关系遵守吉布斯(Gibbs)吸附方程:Tdc dσRTc-Γ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛= 式中:Γ为表面吸附量(单位:mol·m -2);T 为热力学温度(单位:K);c 为稀溶液浓度(单位:mol·dm -3);R 为气体常数。

T dc dσ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛<0,则Γ>0,称为正吸附;Tdc dσ⎪⎪⎭⎫⎝⎛>0,则Γ<0,称为负吸附。

以表面张力对浓度作图,即得到c -σ曲线,在c -σ曲线上任选一点作切线,如图12.1所示,即可得该点所对应浓度c i 的斜率:()T i c d /d σ,图12.1 表面张力与浓度的关系其中: ()T i i c c MN d /d σ-= 则: RT MN /=Γ,根据此式可求得不同浓度下各个溶液的Γ值。

实验三十 溶液吸附法测固体比表面积一、实验目的1.用次甲基兰水溶液吸附法测定颗粒活性炭的比表面积。

2.了解朗缪尔单分子层吸附理论及用溶液法测定比表面的基本原理。

二、实验原理在一定温度下.固体在某些溶液中的吸附与固体对气体的吸附很相似,可用朗缪尔(Langmuir )单分子层吸附方程来处理。

Langmuir 吸附理论的基本假定是:固体表面是均匀的.吸附是单分子层吸附,被吸附在固体表面上的分子相互之间无作用力,吸附平衡是动态平衡;根据以上假定.推导出吸附方程1KcKc∞Γ=Γ+ (1)式中11k K k -=——吸附作用的平衡常数,也称吸附系数,与吸附质、吸附剂性质及温度有关,其值愈大,则表示吸附能力愈强,具有浓度倒数的量纲。

Γ——平衡吸附量,1g 吸附剂达吸附平衡时,吸附溶质的物质的量(mol ·g -1); ∞Γ——饱和吸附量,1g 吸附剂的表面上盖满一层吸附质分子时所能吸附的最大量(mol ·g -1)。

c ——达到吸附平衡时.溶质在溶液本体中的平衡浓度(mol ·L -1)。

将式(1)整理,得1111K c∞∞=+ΓΓΓ (2) 以1Γ对1c作图得一直线,由此直线的斜率和截距可求得∞Γ和常数K 。

根据∞Γ的数值A N A S ∞Γ比= (3)式中 A N ——阿伏加德罗常数;A ——吸附质分子的截面积(m 2); 活性炭是一种固体吸附剂,而作为染料的次甲基兰具有最大的吸附倾向。

研究表明,在一定的浓度范围内,大多数固体对次甲基兰的吸附是单分了层吸附符合朗缪尔吸附理论。

本实验以活性炭为吸附剂,将定量的活性炭与一定量的几种不同浓度的次甲基兰相混,在常温下振荡,使其达到吸附平衡。

用分光光度计测量吸附前后次甲基兰溶液的浓度。

从浓度的变化可以求出每克活性炭吸附次甲基兰的吸附量Γ。

0()c c Vm-Γ=(4) 式中 V ——吸附溶液的总体积(L);m ——加入溶液的吸附剂质量(g);c 和0c ——平衡浓度和原始浓度(mol ·L -1)。

溶液吸附法的原理

溶液吸附法是一种分离或净化溶液中目标化合物的方法,其原理基于目标分子在吸附介质上的选择性吸附能力。

溶液吸附法通常使用固体吸附介质,如活性炭、树脂或硅胶等。

这些吸附介质具有表面上的吸附位点,能够吸附目标化合物。

吸附介质通常是非极性或微极性的,而目标化合物通常是极性的。

这种极性差异导致目标化合物在吸附介质上发生吸附现象。

吸附的选择性来源于目标化合物与吸附位点之间的相互作用,如范德华力、氢键、离子交互作用等。

吸附过程一般遵循兰格缪尔等温吸附定律,即目标化合物在单位时间内吸附到吸附介质上的量与目标化合物在溶液中的浓度成正比。

因此,通过控制反应条件(如温度、pH、浓度等),可以实现目标化合物的有效吸附。

吸附过程完成后,可以通过改变吸附介质的条件,如改变温度、pH值或溶液浓度等,来实现目标化合物的脱附,从而得到纯

净的目标化合物。

溶液吸附法广泛应用于制药、化工、环保等领域,用于分离和纯化目标化合物。

《物理化学基础实验》溶液吸附法测定固体的比表面积实验一、实验目的学会用次甲基蓝水溶液吸附法测定活性炭的比表面积;了解郎缪尔单分子层吸附理论及溶液法测定比表面积的基本原理。

二、原理与方法溶液的吸附可用于测定固体比表面积。

次甲基蓝是易于被固体吸附的水溶性染料,研究表明,在一定浓度范围内,大多数固体对次甲基蓝的吸附是单分子层吸附,符合郎缪尔吸附理论。

郎缪尔吸附理论的基本假设是:固体表面是均匀的,吸附是单分子层吸附,吸附剂一旦被吸附质覆盖就不能被再吸附;在吸附平衡时候,吸附和脱附建立动态平衡;吸附平衡前,吸附速率与空白表面成正比,解吸速率与覆盖度成正比。

设固体表面的吸附位总数为N ,覆盖度为θ,溶液中吸附质的浓度为c ,根据上述假定,有吸附速率: r 吸 = k 1N(1-θ)c (k 1为吸附速率常数) 脱附速率: r 脱 = k -1N θ (k -1为脱附速率常数) 当达到吸附平衡时: r 吸 = r 脱 即 k 1N (1-θ)c = k -1N θ 由此可得: cK c K 吸吸+=1θ (1)式中K 吸=k 1/k -1称为吸附平衡常数,其值决定于吸附剂和吸附质的性质及温度,K 吸值越大,固体对吸附质吸附能力越强。

若以Γ表示浓度c 时的平衡吸附量,以Γ∞表示全部吸附位被占据时单分子层吸附量,即饱和吸附量,则:θ =Γ /Γ∞带入式(2-25-1)得:cK cK 吸吸+=∞1ΓΓ(2) 整理式(2-25-2)得到如下形式c K c∞∞+=ΓΓΓ11吸 (3)作c/Γ~c 图,从直线斜率可求得Γ∞,再结合截距便可得到K 吸。

Γ∞指每克吸附剂对吸附质的饱和吸附量(用物质的量表示),若每个吸附质分子在吸附剂上所占据的面积为σA ,则吸附剂的比表面积可以按照下式计算S =Γ∞L σA(4)式中S 为吸附剂比表面积,L 为阿伏加德罗常数。

次甲基蓝的结构为:阳离子大小为17.0 ×7.6× 3.25 ×10-30 m 3次甲基蓝的吸附有三种取向:平面吸附投影面积为135×10–20 m 2,侧面吸附投影面积为75×10–20 m 2,端基吸附投影面积为39×10–20 m 2。

理想溶液吸附理论

理想溶液吸附理论是分析多相体系的一种重要理论,它由巴斯利于1961年提出,旨在研究少量溶剂完全溶解有机气体所需要的溶剂容量以及其变化规律。

理想溶液吸附理论指出,当有机气体和溶剂形成多相混合物时,其中气体因气体分压而与溶剂发生络合,从而产生吸附。

理想溶液吸附理论指出,当冷却反应混合物至有机气体的分压以下时,气体将完全溶解于溶剂中,溶剂的容量将达到最大值。

而如果再增加气体的分压,在溶剂的溶解力上限以下,有机气体就会在溶剂表面上吸附。

理想溶液吸附理论用来描述溶剂壳体或固体多相系统,该理论被广泛应用于制作助剂实验。

它也可以用来描述吸附剂对有机气体的吸附作用、水溶剂溶解过程以及非晶软晶体的结构,也可以用来研究复杂的重金属污水处理技术。

理想溶液吸附理论也可以通过分析和模拟来促进实际的生产、操作和管理,克服工艺中的困难,提高运行效率,实现节约能源污染降解。

近年来,它也可以结合分子动力学方法及相平衡理论深入研究离子交换,其结果可以用于更好地计算溶液添加剂的选择以及吸附材料的开发。

总而言之,理想溶液吸附理论在多相体系分析中具有重要作用,及其对溶液化学和固体表面物理学的研究也受到了普遍认可。

加之结合其他组成领域的理论和技术,它的实际应用变得更加广泛,以期达到实际的最优效果。

一、实验目的1. 理解溶液吸附的基本原理和方法。

2. 掌握溶液吸附实验的操作步骤。

3. 通过实验验证吸附等温线、吸附等温式及吸附热力学参数。

4. 分析实验数据,探讨吸附机理。

二、实验原理溶液吸附是指溶质分子或离子在固体表面上的吸附现象。

吸附剂表面具有丰富的活性位点,能够吸附溶液中的溶质分子或离子。

溶液吸附实验主要研究吸附等温线、吸附等温式及吸附热力学参数。

1. 吸附等温线:表示在恒温下,吸附剂吸附溶质的量与溶液中溶质平衡浓度之间的关系。

2. 吸附等温式:描述吸附等温线的数学表达式,常用的有朗格缪尔(Langmuir)吸附等温式和弗罗因德利希(Freundlich)吸附等温式。

3. 吸附热力学参数:包括吸附热、吸附熵、吸附自由能等,用于表征吸附过程的能量变化和熵变化。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:吸附柱、吸附剂、分析天平、恒温水浴、移液管、滴定管、锥形瓶、容量瓶、烧杯、玻璃棒、滤纸等。

2. 试剂:溶液吸附剂、待吸附溶质、蒸馏水、标准溶液、指示剂等。

四、实验步骤1. 准备吸附剂:将吸附剂用蒸馏水洗涤、烘干,然后称取一定质量。

2. 配制溶液:根据实验要求,配制一定浓度的待吸附溶质溶液。

3. 吸附实验:将吸附剂放入吸附柱中,待吸附溶质溶液以一定流速通过吸附柱。

4. 洗脱实验:用蒸馏水或洗脱剂对吸附剂进行洗脱,收集洗脱液。

5. 分析与计算:对吸附剂和洗脱液进行定量分析,计算吸附量、吸附率等参数。

五、实验数据与结果1. 吸附等温线:通过实验数据绘制吸附等温线,分析吸附剂对溶质的吸附性能。

2. 吸附等温式:根据实验数据,采用最小二乘法拟合吸附等温线,得到吸附等温式及参数。

3. 吸附热力学参数:计算吸附热、吸附熵、吸附自由能等参数,分析吸附过程的能量变化和熵变化。

六、结果与讨论1. 实验结果:根据实验数据,绘制吸附等温线,分析吸附剂对溶质的吸附性能。

根据最小二乘法拟合吸附等温线,得到吸附等温式及参数。

2. 讨论与结论:根据吸附等温式及吸附热力学参数,分析吸附机理。

物理化学——溶液吸附法测定比表面积1. 目的要求(1)用溶液吸附法测定颗粒活性炭的比表面。

(2)了解溶液吸附法测定比表面的基本原理。

(3)了解721型分光光度计的基本原理并熟悉使用方法。

2. 基本原理比表面是指单位质量(或单位体积)的物质所具有的表面积,其数值与分散粒子大小有关。

测定固体物质比表面的方法很多,常用的有BET低温吸附法、电子显微镜法和气相色谱法等,不过这些方法都需要复杂的装置,或较长的时间。

溶液吸附法测定固体物质比表面,仪器简单,操作方便,还可以同时测定许多个样品,因此常被采用,但溶液吸附法测定结果有一定误差。

其主要原因在于:吸附时非球型吸附层在各种吸附剂的表面取向并不一致,每个吸附分子的投影面积可以相差很远,所以,溶液吸附法测得的数值应以其它方法校正之。

然而,溶液吸附法常用来测定大量同类样品的相对值。

溶液吸附法测定结果误差一般为10%左右。

水溶性染料的吸附已广泛应用于固体物质比表面的测定。

在所有染料中,次甲基蓝具有最大的吸附倾向。

研究表明,在大多数固体上,次甲基蓝吸附都是单分子层,即符合朗格缪尔型吸附。

但当原始溶液浓度较高时,会出现多分子层吸附,而如果吸附平衡后溶液的浓度过低,则吸附又不能达到饱和,因此,原始溶液的浓度以及吸附平衡后的溶液浓度都应选在适当的范围内。

根据朗格缪尔单分子层吸附理论,当次甲基蓝与活性炭达到吸附饱和后,吸附与脱附处于动态平衡,这时次甲基蓝分子铺满整个活性粒子表面而不留下空位。

此时吸附剂活性炭的比表面可按式(1)计算:(1)式中,S0为比表面(m2·kg-1); C0为原始溶液的质量分数; C为平衡溶液的质量分数; G为溶液的加入量(kg);W为吸附剂试样质量(kg);2.45×106是1kg次甲基蓝可覆盖活性炭样品的面积图 4.1 次甲基蓝分子的平面结构(m 2·kg-1)。

次甲基蓝分子的平面结构如图所示。

阳离子大小为1.70×10-10m×76×10-10m×325×10-10m。

溶液的表面吸附实验报告溶液的表面吸附实验报告引言:表面吸附是溶液中溶质分子或离子在溶剂表面附着的现象。

它在化学、生物学和材料科学等领域中具有重要的应用价值。

本实验旨在通过测定铜离子在水溶液中的表面吸附量,探究不同条件下表面吸附的影响因素。

实验材料与方法:1. 实验材料:铜离子溶液、去离子水、试管、比色皿、分光光度计等。

2. 实验方法:a. 准备一系列浓度不同的铜离子溶液。

b. 取一定量的去离子水,加入不同浓度的铜离子溶液,得到一系列不同浓度的溶液。

c. 将每个溶液分别倒入比色皿中。

d. 使用分光光度计测量每个溶液的吸光度。

e. 根据吸光度与溶液浓度之间的关系,计算出表面吸附量。

结果与讨论:通过实验测得的吸光度数据,我们可以得到不同浓度下的表面吸附量。

进一步分析数据发现,表面吸附量随着溶液浓度的增加而增加。

这说明溶液浓度是影响表面吸附的重要因素之一。

当溶液浓度较低时,表面吸附量较小,随着浓度的增加,表面吸附量逐渐增大。

这可能是因为溶质分子或离子在溶液中的浓度增加,导致更多的分子或离子能够接触到溶剂表面并发生吸附。

此外,我们还进行了不同温度下的表面吸附实验。

实验结果表明,随着温度的升高,表面吸附量呈下降趋势。

这可能是因为高温下分子或离子的热运动增强,使其更容易脱离溶液表面,减少了表面吸附的数量。

因此,温度也是影响表面吸附的重要因素之一。

此外,我们还观察到pH值对表面吸附的影响。

实验结果显示,在酸性条件下,表面吸附量较大,而在碱性条件下,表面吸附量较小。

这可能是因为酸性条件下,溶液中存在更多的H+离子,它们与铜离子形成络合物,增加了表面吸附的数量。

而在碱性条件下,溶液中的OH-离子与铜离子形成沉淀,降低了表面吸附的数量。

结论:通过本实验,我们得出了以下结论:1. 溶液浓度是影响表面吸附量的重要因素,浓度越高,表面吸附量越大。

2. 温度的升高会降低表面吸附量,因为高温下分子或离子更容易脱离溶液表面。

3. pH值对表面吸附也有影响,酸性条件下表面吸附量较大,碱性条件下较小。

实验七 溶液吸附法测固体的比表面一 实验目的1. 了解溶液吸咐法测定比表面的基本原理。

2. 掌握722型分光光度计的原理并熟悉其使用方法。

3. 掌握用亚甲基蓝水溶液测定颗粒活性碳比表面的方法。

二 实验原理根据比耳光吸收定律,当入射光为一定波长的单色光时,某溶液的消 光值与溶液中有色物质的浓度及液层的厚度成正比。

A =log(I 0 / I )=K c lA 为消光值或吸光度,I 0和I 分别为入射光强度和透过光强度,K 为消光系数,c 为溶液浓度,l 为液层厚度。

T =(I / I 0),称为透射比。

同一溶液在不同波长所测得的消光值不同。

将消光值A 对波长λ作图,可得到溶液的吸收曲线。

为提高测量的灵敏度,工作波长一般选择在A 值最大处。

亚甲基蓝在可见光区有两个吸收峰:445nm 和665nm。

在445nm 处,活性碳吸附对吸收峰有很 大干扰,故本实验选用665nm 为工作波长。

在一定浓度范围内,大多数固体对亚甲基蓝的吸附是单分子层吸附,即符合朗格缪尔型。

若溶液浓度过高,会出现多分子层吸附,若溶液浓度过低,吸附又不能饱和。

本实验原始溶液浓度为0.2%左右,平衡溶液浓度不小于0.1%。

亚甲基蓝具有矩形平面结构。

阳离子大小为17.0×7.6×3.25A 3。

亚甲基蓝的吸附有三种取向:平面吸附投影面积为135A 2;侧面吸附投 影 面积为75A 2;端基吸附投影面积为39.5A 2。

对于非 石墨型的活性碳,亚甲基蓝可能不是平面吸附而是 端基吸附。

实验表明,在单分子层吸附的情况下,亚甲基蓝覆盖面积为:2.45×103m 2·g -1。

溶液吸附法测定固体比表面,简便易行,但其测量误差较大,一般为10%左右。

三 仪器药品 722型分光光度计1套;100ml 容量瓶3只;100ml 碘定量瓶2只;50ml 移液管1只;1ml 带刻度移液管2只;玻璃漏斗1只;颗粒状非石墨型活性碳亚甲基蓝溶液:0.2%原始溶液;0.0100%标准溶液。